Тромбоз центральной вены сетчатки у пациента с впервые выявленной врожденной тромбофилией

Автор: Латыпова Э.А., Загидуллина А.Ш., Ямлиханов А.Г., Арсланова А.И., Нугманова А.Р.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Этиология и патогенез тромбоза вен сетчатки до настоящего времени остаются не полностью изученными, несмотря на большое количество научных исследований. В статье представлено описание редкого клинического случая тромбоза центральной вены сетчатки у мужчины 52 лет с впервые выявленной врожденной тромбофилией.

Врожденная тромбофилия, гипергомоцистеинемия, нарушение фолатного цикла, тромбоз

Короткий адрес: https://sciup.org/149135213

IDR: 149135213 | УДК: 616.145.154-065.6

Текст научной статьи Тромбоз центральной вены сетчатки у пациента с впервые выявленной врожденной тромбофилией

-

1В Российской Федерации стойкая потеря трудоспособности вследствие острых нарушений в магистральных сосудах сетчатки возникает в 51,5% случаев, из которых на долю тромбоза центральной вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей приходится около 60%. К факторам риска развития тромбоза ЦВС и ее ветвей относят антифосфолипидный синдром, патологию системы гемостаза, в том числе бессимптомные мутации в генах, отвечающих за выработку факторов свертывания крови, гипергомоцистеинемию (ГГЦ), сахарный диабет, дислипидемию, атеросклероз [1].

При изучении причин возникновения тромбоза ЦВС у лиц молодого и среднего возраста особое внимание уделяется уровню гомоцистеина (ГЦ) в плазме крови [2]. ГЦ — это серосодержащая аминокислота, промежуточный продукт метаболизма одной из 8 незаменимых аминокислот организма — метионина [3]. Гипергомоцистеинемия является важным самостоятельным фактором риска раннего развития и быстрого прогрессирования атеросклероза, облитерации и тромбоза артерий и вен, ишемии и инфаркта органов, в том числе коронарной болезни сердца. Взаимосвязь между повышением концентрации гомоцистеина в плазме крови и увеличением риска сердечно-сосудистой патологии достоверно установлена в ходе Фремингемского исследования в 1996 г. [2]. Для превращения избытка ГЦ в метионин нужны высокие концентрации активной формы фолиевой кислоты. Основным ферментом, обеспечивающим превращение фолиевой кислоты в ее активную форму, является 5-, 10-метилентетрагидрофолатредукта-за (MTHFR). Снижение активности данного фермента и умеренная ГГЦ могут наблюдаться при мутации в гене MTHFR на хромосоме 1р36.3. Для образования метионина из гомоцистеина необходим фермент метионин-синтетаза-редуктаза (MTTR). Мутация гена MTTR также может приводить к ГГЦ [3].

На кафедре офтальмологии с курсом института дополнительного профессионального образования Башкирского государственного медицинского университета в апреле 2018 г. был консультирован пациент С. 52 лет с претромбозом ЦВС правого глаза неясного генеза, сопутствующим диагнозом: миопия средней степени. Мужчина не раз обращался в Городской офтальмологический центр Уфы с жалобами на периодическое внезапное кратковременное (25–30 мин) затуманивание зрения правого глаза, чувство давления в глазу около 2 месяцев. Из анамнеза: ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Экстрасистолия. В августе 2016 г. пациенту проведе-

но стентирование коронарных сосудов и рекомендован прием антиагрегантов в стандартной дозировке.

Офтальмологический статус на момент осмотра: острота зрения OD/OS-0,07/0,1 с коррекцией –3.75D/– 4,25D=1,0/1,0. Внутриглазное давление (ВГД) при бесконтактной тонометрии (Nidek) 15/18 мм рт.ст. При компьютерной периметрии (Tomey A-1000) выявлены в верхнем секторе поля зрения справа единичные относительные скотомы. Глазное дно в условиях мидриаза: OU — диск зрительного нерва (ДЗН) бледно-розовый, границы четкие, площадь нейроретинального пояска по правилу ISNT в пределах нормы, артерии среднего калибра. Справа вены резко извитые, полнокровные, по ходу височных ветвей ЦВС мелкоточечные кровоизлияния в виде микроаневризм, в макулярной области выражен световой рефлекс. Слева состояние вен без особенностей. С предварительным диагнозом «Претромбоз ЦВС» и/или «Ангиоретинопатия неясной этиологии» было рекомендовано дообследование для уточнения причины заболевания сетчатки.

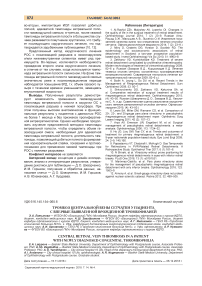

Через 2 недели пациент повторно обратился с жалобами на резкое снижение зрения правого глаза. При обследовании выявлено снижение зрения правого глаза с коррекцией до 0,7. Офтальмоскопически ДЗН отечен во всех секторах, границы стушеваны, вены полнокровные, извитые, штрихообразные кровоизлияния по ходу верхне- и нижневисочных вен, отек сетчатки в макулярной области. По данным компьютерной периметрии выявлены множественные относительные и абсолютные скотомы в носовом секторе. На оптической когерентной томографии с ангиографией (ОКТА) макулярной области правого глаза (от 17.04.2018) выявлено снижение капиллярной перфузии на уровне поверхностных и глубоких сплетений (рис. 1), что подтвердило тромбоз ЦВС.

Рис. 1. ОКТ-ангиограмма макулярной области: нарушение ангиоархитектоники на уровне поверхностных и внутренних сосудистых сплетений на всем протяжении сканирования

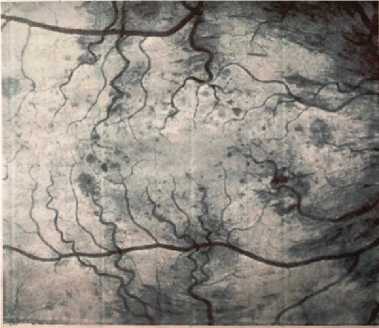

Рис. 2. ОКТ-картина макулярной зоны до лечения: фовеолярное углубление не контурируется, толщина сетчатки 455 мкм

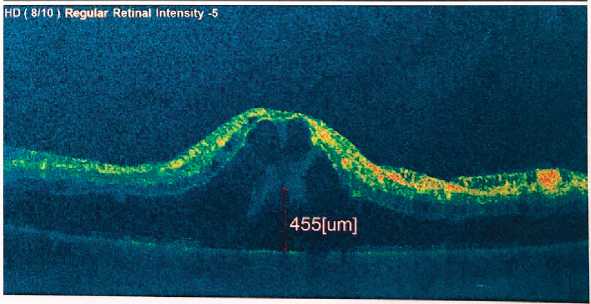

Рис. 3. ОКТ-картина состояния макулярной зоны после лечения: дистрофические изменения слоев сетчатки, отслойка задней гиалоидной мембраны

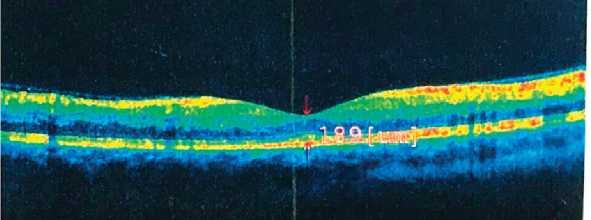

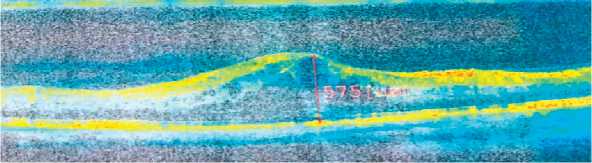

Рис. 4. ОКТ-картина кистозного макулярного отека: фовеолярное углубление не контурируется; толщина сетчатки в центральной области увеличена до 575 мкм; интраретинальные кисты с оптически прозрачным содержимым

В левом глазу архитектоника макулы не нарушена. Данные ОКТ макулярной зоны сетчатки представлены на рис. 2.

В условиях дневного офтальмологического стационара (18–28.04.2018) проведено консервативное лечение, включающее стандартную схему лечения: антикоагулянты, ангиопротекторы, мочегонные, нейрометаболические средства. Для увеличения ретинального перфузионного давления назначены инстилляции ингибиторов карбоангидразы 2 раза в день. После интравитреального введения препарата Озурдекс отек сетчатки в центральной части сетчатки уменьшился с 455 до 197 мкм.

При общем обследовании выявлено увеличение общего холестерина крови до 7,2 ммоль/л (в норме до 5,5 ммоль/л) и липопротеидов низкой плотности до 5,8 ммоль/л (в норме до 4,8 ммоль/л). Отклонений в общем анализе крови и коагулограмме (протромбиновый индекс 81,2%, протромбиновое время 13 сек и др.) не выявлено. Сахар крови 5,0 ммоль/л. Консультирован терапевтом для коррекции липидного статуса. Гематологом данных за изменение свертывающей системы крови у пациента не выявлено.

Для выбора дальнейшей тактики лечения пациенту проведено в ГБУЗ «Республиканский медикогенетический центр» исследование генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии и нарушения фолатного цикла. Выявлено гетерозиготное носительство генотипов, несущих неблагоприятные варианты полиморфизмов генов MTHFR:_1298_A>C и МTRR:_66_A>G, при этом уровень гомоцистеина был повышенным и составил 11,6 ммоль/л (в норме 5,5–10,0 ммоль/л). В гемостазиограмме выявлено повышение уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов: 5,0 г/л (норма до 4,0). Врачом-генетиком рекомендовано проведение курсов профилактики, направленных на нормализацию уровня ГЦ (фолатно-витаминные комплексы длительно), и коррекции гиперагрегационного синдрома (антикоагулянты длительно, тром-бин-низкомолекулярные гепарины в профилактических дозах).

На сегодняшний день эффективным средством снижения ГГЦ являются пищевые добавки, содержащие фолиевую кислоту (2,5–5,0 мг/сут), витамин В12 (250 мкг/сут) и В6 (25 мг/сут). После приема комбинированного препарата Ангиовит в течение 30 дней уровень ГЦ у наблюдаемого пациента снизился до 8,0 ммоль/л.

За 12 месяцев наблюдения рецидив макулярного отека наблюдался 2 раза. Максимальная толщина фовеа достигала 1093 мкм. Для купирования отека было проведено 2-кратное интравитреальное введение имплантата Озурдекс с интервалом в 4 месяца. Положительная динамика со снижением отека сетчатки (до 189 мкм) сохранялась только в течение 90 дней (рис. 3).

Развился кистозный макулярный отек, возможно вследствие поражения преимущественно височных ветвей ЦВС (рис. 4).

Зрение правого глаза в динамике снизилось до 0,3 с коррекцией, что в том числе связано с развитием осложненной заднекапсулярной катаракты. Учитывая кратковременность эффекта данного препарата, пациенту рекомендовано интравитрельное введение ингибитора ангиогенеза. Пациенту планируются интравитреальное введение Афлиберцепта для создания нагрузочной дозы, факоэмульсикация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Рекомендовано продолжить прием комбинированных витаминных препаратов, ограничить употребление напитков, содержащих кофеин. Врачом-генетиком назначен динамический контроль маркера тромботической готовности 2 раза в год. Прогноз данной врожденной патологии как для жизни, так и для зрительных функций серьезный.

Таким образом, фактором развития окклюзий вен сетчатки в данном клиническом случае была врожденная тромбофилия, впервые выявленная у мужчины в возрасте 52 лет. Ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных сосудов в 50-летнем возрасте, возможно, также были связаны с данной врожденной патологией. При обследовании больных с окклюзией вен сетчатки, особенно в молодом возрасте, необходимо исключать врожденную тромбофилию для определения дальнейшей тактики лечения.

Список литературы Тромбоз центральной вены сетчатки у пациента с впервые выявленной врожденной тромбофилией

- Крылова А. А., Запускалов И. В., Кривошеина О. И. Этиология и патогенез тромбоза ретинальных вен: современное состояние проблемы. Бюллетень сибирской медицины 2015; 2 (2): 82-90

- Тульцева С. H. Значение гипергомоцистеинемии в патогенезе ишемического тромбоза вен сетчатки. Офтальмологические ведомости 2008; 1 (3): 31-9

- Кулюцина E. P. Татарченко И. П., Левашова О. А. и др. Взаимосвязь показателей гомоцистеина и генетических полиморфизмов, обусловливающих нарушение обмена фолатов, у здорового населения. Клиническая лабораторная диагностика 2017; 62 (2): 82-7.