Трудоустройство молодых специалистов как критерий оценки конкурентоспособности рабочей силы

Автор: Аношин А.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Труд и занятость

Статья в выпуске: 2 (192), 2014 года.

Бесплатный доступ

Общепризнанно, что трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования всех уровней - это ключевой показатель, влияющий на окончательную оценку результативности системы образования. Однако в определении этого показателя по стране в целом существует ряд сложностей, поскольку отсутствует не только механизм оценки уровня трудоустройства выпускников по тем или иным параметрам, но даже возможность простой статистической оценки данного показателя по единому алгоритму. В Комплексной методике мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования, рекомендованной в качестве инструмента формирования их рейтинга, представлен перечень количественных индикаторов эффективности трудоустройства выпускников. В статье проведена классификация рекомендованных индикаторов с точки зрения характера их взаимосвязи с конкурентоспособностью молодых специалистов, впервые вступающих на рынок труда. Введены понятия номинальной и реальной конкурентоспособности. Предложен ряд показателей оценки конкурентоспособности молодых специалистов, синхронизированных с индикаторами эффективности трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования. Обоснована возможность построения интегрального показателя конкурентоспособности молодого специалиста.

Рабочая сила, конкурентоспособность, выпускник учреждения профессионального образования, молодой специалист, трудоустройство

Короткий адрес: https://sciup.org/143181841

IDR: 143181841

Текст научной статьи Трудоустройство молодых специалистов как критерий оценки конкурентоспособности рабочей силы

рыночной конъюнктуре. Таким образом, оценка конкурентоспособности рабочей силы, особенно ее молодежного состава, имеет принципиальное значение для выработки приоритетных направлений социально-экономической политики.

Формирование конкурентоспособности рабочей силы происходит перманентно

Применительно к рынку труда понятие «конкурентоспособность» расшифровывается в таких определениях, как «конкурентоспособность рабочей силы», «конкурентоспособность работника», «конкурентоспособность персонала», конкурен- тоспособность трудовых ресурсов», «конкурентоспособность трудового потенциала», «конкурентоспособность человеческого капитала». Каждое из этих определений трактуется различными авторами по-разному. Самым распространенным в научной литературе является термин «конкурентоспособность работника».

Например, А.Я. Кибанов, Ю.А. Дмитриева определяют конкурентоспособность работника как целостное понятие, представляющее собой неразрывное единство мотивационных, квалификационных, личностных и деловых составляющих его элементов, выражающее способности работника к профессиональной деятельности и качественному выполнению трудовых функций в какой-либо конкретной сфере деятельности, полностью отвечающих требованиям работодателей [Кибанов, 2011, 2, с. 49].

В основу этого и других определений так или иначе положен принцип наличия у работников определенных свойств и качеств, обеспечивающих возможность высоких индивидуальных достижений в трудовой деятельности, а также позволяющих уверенно позиционировать себя в конкурентной среде. И даже при разноплановости подходов различных авторов к раскрытию понятия «конкурентоспособность работника» практически все они прямо или косвенно связывают конкурентоспособность работника с конкурентоспособностью его рабочей силы, т.е. способности к труду.

Вместе с тем понятие «конкурентоспособность рабочей силы» имеет и самостоятельное значение, хотя некоторые исследователи называют это понятие абстрактной категорией, давая тем не менее вполне конкретное определение этой категории, которая, по мнению И.В. Вириной, характеризует потенциальные способности человека к труду и проявляется через конкретные качества личности: профессиональную компетентность (знания, умения, навыки) на уровне, достаточном для решения профессиональных задач (уровень образования, опыт работы, уровень профессиональных знаний, образование по профилю работы, наличие знаний по смежным специальностям) и набором специальных личностных качеств (активность, деловитость, обязательность, дисциплинированность, контактность, инициативность, уверенность, мобильность, внимательность, самостоятельность) [Вирина, 2007, 1, с. 9].

Таким образом, конкретизируя понятие «конкурентоспособность рабочей силы», автор невольно обращается к конкретным качествам, которыми должен обладать собственник товара «рабочая сила» – конкретный работник, подчеркивая взаимообусловленность рассматриваемых понятий. Эта мысль находит свое подтверждение и у других авторов. Например, В.В. Томилов и Л.Н. Семеркова определяют конкурентоспособность товара «рабочая сила» как степень развития комплекса используемых в процессе трудовой деятельности способностей индивида и его квалификации. Они называют конкурентоспособность товара «рабочая сила» свойством индивида, характеризующим степень удовлетворений конкретной потребности в его рабочей силе по сравнению с другими индивидами, и утверждают, что конкурентоспособность товара «рабочая сила» определяется по результатам маркетинговых исследований и является показателем качественной оценки человеческого капитала работника [Томилов, Семеркова, 1997, 9, с. 74]. Важно также учитывать многозначность понятия «конкурентоспособность рабочей силы» и понимать, что это ресурс не только конкретного наемного работника, но и организации в лице ее работодателя, а также в определенном смысле ресурс региональной и национальной экономики. Способность совокупного работника аккумулировать, наращивать и эффективно использовать данный ресурс дает субъекту устойчивое и перспективное конкурентное преимущество в рыночной среде. При рассмотрении товара «рабочая сила» с точки зрения совокупного работника, становится очевидным, что конкурентоспособность рабочей силы представляет собой сложную многоуровневую категорию социально-трудовых отношений между их субъектами. Таким образом, в макроэкономическом аспекте категорию «конкурентоспособность рабочей силы» следует определить как концентрированное выражение конкурентных свойств и качеств рабочей силы, изменяющихся в непрерывном процессе ее воспроизводства, которые обеспечивают устойчивое развитие социальнотрудовых отношений, условия для эффективного использования рабочей силы в экономике и роста на этой основе конкурентоспособности экономических субъектов [Крысин, 2006, 4, с. 76].

При этом важно понимать, что не только чисто рыночная среда является основой формирования конкурентоспособности рабочей силы. На ранней стадии воспроизводства рабочей силы – главным образом в семье – закладываются первые признаки конкурентоспособности: физическое и нравственное здоровье личности, ценностные ориентации, приобщение к труду и др. Таким образом, понятие «конкурентоспособность рабочей силы» необходимо рассматривать в развитии, что предопределяет многоаспектный характер его исследования.

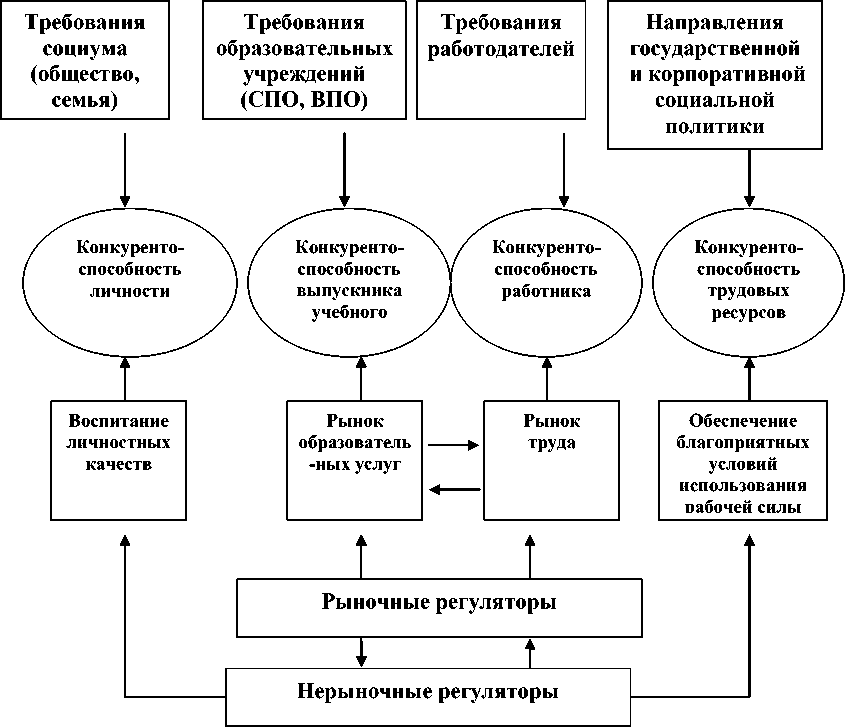

С учетом вышеизложенного можно выделить минимум четыре перманентных стадии формирования конкурентоспособности рабочей силы: конкурентоспособность личности, конкурентоспособность выпускника учебного заведения, конкурентоспособность работника, конкурентоспособность трудовых ресурсов (см. рис. 1).

ния. Особую значимость имеет процесс трудовой социализации молодежи.

Характерной особенностью современного рынка труда и сферы занятости населения, влияющей на трудовую социализацию молодежи, является расхождение представлений работодателя с реальными характеристиками молодых специалис-

Рис. 1. Рыночные и нерыночные регуляторы конкурентоспособности рабочей силы на разных стадиях ее формирования

Как показано на рис. 1, на протяжении жизненного цикла товара «рабочая сила» происходит своеобразная трансформация его конкурентоспособности до состояния, которое позволяет в масштабах всего общества получить наибольший экономический эффект от использования рабочей силы, т.е. обеспечить соответствующий экономический рост. В этой цепочке трансформационных преобразований важнейшее место занимает конкурентоспособность выпускников учебных заведений, так как на этой стадии формирования рабочей силы происходят главные социальноэкономические процессы, закладывающие базу для ее дальнейшего развития и совершенствова- тов, сочетающееся с далеко не всегда обоснованными представлениями молодежи о путях социальной и профессиональной адаптации при вступлении в трудовую жизнь. Это проявляется, прежде всего, в выборе молодым человеком профессии, а в последующем – в определении перспектив собственного трудоустройства по данной специальности. В настоящее время в России вопрос о престижности и рейтинге образовательного учреждения далеко не всегда связан в сознании молодого человека с перспективой реального трудоустройства. Практика показывает, что выбор направления или специальности, по которым будет осуществляться обучение, часто делается абитуриентом исходя из идеальных представлений о будущей желаемой работе.

Первостепенная задача учреждений профессионального образования – максимально помочь будущему молодому специалисту уже в процессе обучения сформировать ясное представление о востребованности и конкурентных преимуществах получаемой профессии. От этого в первую очередь зависит эффективность трудоустройства выпускников образовательных учреждений и их дальнейшее продвижение в карьерном и личностном плане. Не случайно Министерство образования и науки Российской Федерации считает показатель трудоустройства выпускников ключевым при оценке эффективности вузов.

Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования, как инструмент формирования их рейтинга

Показателю трудоустройства выпускников уделяется все больше внимания. В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы показатель трудоустройства выпускников в течение первого года после выпуска с учетом выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, должен составлять не менее 74%. Работа по определению данного показателя в России может быть осуществлена в несколько этапов. Во-первых, делается выборка необходимой информации из перечней выпускников 2010–2013 годов Федерального реестра сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении Рособрнадзора. Информация отбирается по следующим параметрам: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер паспорта, направление подготовки и специальность, квалификация, год выпуска, название вуза. Затем будет сформирована база данных с определенным набором сведений о студентах и направлена в Федеральную налоговую службу, которая отследит выпускников по городам, местам работы и среднему размеру заработной платы за период последнего трудоустройства. Полученные данные будут использованы Минобрнауки при определении эффективности того или иного образовательного учреждения, что послужит основой для формирования рейтинга учреждений профессионального образования.

Отдельные виды рейтингования успешности выпускников существуют уже давно. Популярных и авторитетных рейтингов в мире несколько. Например, Financial Times ежегодно публикует глобальный рейтинг учебных заведений в сфере бизнеса и экономики Global MBA Ranking. Формирование этого рейтинга проводится по нескольким параметрам: процент трудоустраиваемости после окончания учебного заведения (расчет данного показателя производится в течение первых трех месяцев после выпуска), средняя зарплата молодого специалиста за год и за три года, повышение в должности и процентный рост зарплаты в течение 12 месяцев. Рейтинг также учитывает процентное соотношение соискателей, которые устроились на работу через университет или нашли ее самостоятельно. У The Wall Street Journal другая методика – она выясняет мнение работодателей о выпускниках. Журнал Forbes оценивает возврат на инвестиции, т.е. определяет, где выгоднее учиться с финансовой точки зрения.

Британский совет по финансированию высшего образования (Higher Education Funding Council for England) опубликовал результаты исследования, проводившегося в течение года и охватившего выпускников практически всех учебных заведений Королевства, дающих высшее образование. В рейтинге отражена картина востребованности выпускников того или иного британского вуза. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: изучаемый предмет, квалификация при поступлении в вуз, возраст при поступлении, пол, национальность, носило ли обучение характер «работа + практика», принадлежность к социальной группе и полученный диплом (с отличием или ординарный).

В ближайшее время предполагается составить рейтинг трудоустройства выпускников всех государственных и частных вузов Российской Федерации, для чего разработана Комплексная методика мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования [2013, 3]. Координацию работ по проведению мониторинга осуществляет Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Материалы для рейтинга предоставят вузы, пенсионные фонды, Роструд и Росстат. Так, отделы по трудоустройству в вузах будут собирать данные о трудоустройстве, продолжении обучения в магистратуре или аспирантуре, службе в армии и декретных отпусках. Информация будет передаваться органам исполнительной власти, которые, в свою очередь, должны будут обеспечить регистрацию подведомственных вузов на сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников.

Росстат будет предоставлять отчетность о показателях трудоустройства выпускников, данные о призванных в ряды Вооруженных сил предоставит Минобороны, Фонд социального страхования – о выпускниках, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а Роструд сообщит информацию о студентах и выпускниках различных профессий, обратившихся в службу занятости. Независимую верификацию данных о трудоустройстве проведет Пенсионный фонд Российской Федерации.

Полученные данные предполагается использовать для регулирования необходимости создания бюджетных мест в вузах. Столь обширный информационный массив пригоден также для оценки конкурентоспособности рабочей силы по критерию трудоустройства молодых специалистов.

Показатели трудоустройства и конкурентоспособность молодых специалистов – «две стороны одной медали»

На основании использования результатов мониторинга трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования может быть предложен ряд показателей, по которым оценка конкурентоспособности молодых специалистов наиболее предпочтительна. При обосновании предлагаемых показателей творчески использованы различные методические и практические материалы по ведению мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений, находящиеся в открытом доступе, а также результаты социологического исследования, проведенного при непосредственном участии автора [3, 5–8].

При построении такой системы показателей, которая могла бы наиболее адекватно охарактеризовать конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда, необходимо использовать все имеющиеся возможности для выявления их предпочтений, приоритетов, ценностных ориентаций, соотносящихся с общественными потребностями. Анализ данных мониторинговых и социологических исследований показывает динамичные изменения предпочтений выпускников относительно необходимых знаний и умений для успешного трудоустройства. В последнее время все большее значение приобретают такие качества, как умение представить себя как работника, знания о востребованных специальностях и профессиях, а также информированность о спросе и предложении на региональном рынке труда.

В трансформирующемся российском обществе молодежь находится в сложных условиях выбора между интеграцией в общество на основе социально одобряемых ценностей и норм – образование, труд, профессия и т.д., и интеграцией на основе некоторых собственных приоритетов, которые не всегда вписываются в разряд общественно значимых. Многочисленные исследования показывают, что на первый план в иерархии ценностей современных выпускников учебных заведений выходят такие ценности, как материальная обеспеченность, свобода, карьерный рост. В то же время требования рынка труда предполагают в первую очередь деловую активность, личностное развитие, конкурентоориентированность и конкурентоспособность. Потенциал собственных личностных ресурсов выпускники вузов и ссузов ослабляется благодаря привычке многих молодых людей ориентироваться на поддержку, в том числе материальную, извне, опору в лице друзей, близких и знакомых. Наблюдается нехватка волевых качеств, низкая инициативность в ходе поиска работы при наличии высоких амбиций и низких коммуникативных навыков. Успешность молодого специалиста зависит от его способности использовать потенциал своих внутренних ресурсов, изыскивая и привлекая одновременно внешние ресурсы, которыми обладает общество и которые молодежь использует в настоящее время не в полной мере. Процесс эффективной интеграции выпускников учебных заведений в общество возможен лишь при условии баланса между внутренними ресурсами индивида, с одной стороны, и внешними ресурсами и особенностями ситуации, в которой находится молодой человек, – с другой.

При построении системы показателей для оценки конкурентоспособности рабочей силы по критерию трудоустройства молодых специалистов исходим из того, что трудоустройство является эффективным результатом процесса перехода выпускников из системы профессионального образования на рынок труда.

Результативность данного процесса определяется такими показателями, как:

◼ время, необходимое для трудоустройства (длительность процесса трудоустройства) – для выпускника важно, чтобы он устроился на работу по специальности в течение двух-трех лет после окончания учреждения профессионального образования;

◼ совокупные ресурсы, затраченные на трудоустройство, т.е. затраты государства и собственные затраты выпускника и его родителей до момента трудоустройства молодого специалиста (ресурсоемкость процесса трудоустрой- ства). В качестве затрат могут фигурировать расходы на обучение и материальное содержание выпускника до момента его трудоустройства, а также другие издержки, например, моральные переживания выпускника и его родственников, измерение и оценка которых крайне затруднительна. С точки зрения государства, затратами можно считать бюджетные средства, израсходованные на получение индивидом оказавшегося невостребованным образования, если выпускник не трудоустроился по полученному направлению профессиональной подготовки;

◼ количественные индикаторы эффективности трудоустройства выпускников, сформированные с целью определения востребованных на рынке труда направлений подготовки выпускников.

В Комплексной методике мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования выделяется 15 количественных индикаторов эффективности трудоустройства выпускников:

-

1. Модифицированный коэффициент напряженности на рынке труда.

-

2. Качество трудоустройства.

-

3. Индикатор дисбаланса на рынке труда.

-

4. Абсолютная эффективность трудоустройства.

-

5. Относительная эффективность трудоустройства.

-

6. Индикатор финансовой успешности трудоустройства.

-

7. Индикатор перспективности трудоустройства по специальности.

-

8. Индикатор привлекательности уровня образования.

-

9. Индикатор присутствия трудовых мигрантов в регионе.

-

10. Индикатор конкуренции при трудоустройстве в пределах вида экономической деятельности (ВЭД).

-

11. Средняя длительность поиска работы.

-

12. Средняя закрепляемость на первой работе.

-

13. Индикатор качества предложенной работы.

-

14. Доля выпускников, занятых по специальности.

-

15. Удовлетворенность выпускника местом работы.

Представленные индикаторы позволяют оценить результативность процесса трудоустройства выпускников по ряду важнейших параметров, характеризующих экономические процессы; состояние рынка труда и рынка образовательных услуг; демографические процессы; скорость трудоустройства; качество предложенной работы;

ожидаемая длительность работы; ожидаемые перспективы.

Вместе с тем каждый из представленных индикаторов является своеобразным отражением конкурентоспособности молодых специалистов, сформировавшейся к моменту их выхода на рынок труда (исходная или номинальная конкурентоспособность), либо оказывает влияние на конкурентоспособность извне как в сторону повышения, так и в сторону ее снижения, в результате чего формируется реальная конкурентоспособность.

Таким образом, можно сделать важный методологический вывод: реальная конкурентоспособность молодого специалиста (КR) есть не что иное, как функция от его номинальной конкурентоспособности (КN) и факторов внешней среды (F).

КR = f (КN; F). (1)

В табл. 1 приводятся индикаторы эффективности трудоустройства выпускников, способы их расчета и классификация в зависимости от характера взаимосвязи с конкурентоспособностью молодого специалиста.

Приведенная в табл. 1 классификация индикаторов эффективности трудоустройства выпускников и экспертная оценка характера их взаимосвязи с конкурентоспособностью молодых специалистов позволяет выделить четыре группы индикаторов, которые в наибольшей степени корреспондируются с предлагаемой системой показателей оценки конкурентоспособности по критерию трудоустройства молодых специалистов.

Первая группа – индикаторы, напрямую зависящие от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. являющиеся ее своеобразным отражением (индикаторы № 2, 4–6, 8).

Вторая группа – индикаторы, во многом зависящие от номинальной (исходной) конкурентоспособности (индикаторы № 7, 11–14).

Третья группа – индикаторы, оказывающие внешнее воздействие на конкурентоспособность в обратной зависимости, т.е. «на понижение» (индикаторы № 1, 3, 9, 10).

Четвертая группа – индикаторы, оказывающие внешнее воздействие на конкурентоспособность в прямой зависимости, т.е. «на повышение» (индикатор № 15).

Частные показатели оценки конкурентоспособности молодых специалистов как прямые, так и косвенные, с одной стороны, имеют самостоятельное значение, характеризуя отдельные составляющие конкурентоспособности. С другой – служат основой для определения обобщающего

Таблица 1

|

№ п/п |

Наименование индикатора |

Способ расчета |

Классификация |

|

|

Характер взаимосвязи с конкурентоспособностью |

КN или F |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

Модифицированный коэффициент напряженности на рынке труда |

Рассчитывается как отношение дополнительного предложения работников (мигранты, переподготовленные безработные, выпускники дополнительного профессионального образования и выпускники системы профессионального образования) к дополнительному спросу на работников |

Оказывает внешнее воздействие на конкурентоспособность (обратная зависимость) |

F |

|

2 |

Качество трудоустройства |

Рассчитывается как произведение трех множителей: доли (в процентах) трудоустроенных по специальности, относительной закрепляемости выпускников и относительной заработной платы. При этом доля трудоустроенных по специальности равна отношению числа трудоустроенных по специальности к выпуску из учреждений профессионального образования; относительная закрепляемость выпускников равна закрепляемости выпускников на рабочем месте по отношению к среднероссийской закрепляемости выпускников на рабочем месте, а относительная заработная плата равна отношению средней заработной платы к среднероссийской средней заработной плате |

Напрямую зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

|

3 |

Индикатор дисбаланса на рынке труда |

Рассчитывается как разность между дополнительным спросом и дополнительным предложением на рынке труда |

Оказывает внешнее воздействие на конкурентоспособность (обратная зависимость) |

F |

|

4 |

Абсолютная эффективность трудоустройства |

Рассчитывается как произведение заработной платы на число полных месяцев работы на первом месте работы |

Напрямую зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

|

5 |

Относительная эффективность трудоустройства |

Рассчитывается как отношение всей полученной заработной платы на количество отработанных часов |

Напрямую зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

|

6 |

Индикатор финансовой успешности трудоустройства |

Рассчитывается как отношение среднемесячной заработной платы выпускника к стоимости потребительской корзины в регионе, в котором он работает |

Напрямую зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

|

7 |

Индикатор перспективности трудоустройства по специальности |

Рассчитывается как доля выпускников данной специальности, трудоустроившихся по полученной специальности, в общем числе трудоустроившихся по полученной специальности выпускников учреждений профессионального образования |

Во многом зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

|

8 |

Индикатор привлекательности уровня образования |

Рассчитывается как доля выпускников с данным уровнем образования трудоустроившихся по полученной специальности в общей численности трудоустроившихся по полученной специальности выпускников учреждений профессионального образования |

Напрямую зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

|

9 |

Индикатор присутствия трудовых мигрантов в регионе |

Рассчитывается как доля трудовых мигрантов (с учетом внутренней и внешней миграции) в общей численности экономически активного населения региона |

Оказывает внешнее воздействие на конкурентоспособность (обратная зависимость) |

F |

|

10 |

Индикатор конкуренции при трудоустройстве в пределах ВЭД |

Рассчитывается как доля трудовых мигрантов (с учетом внешней миграции), работающих на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках определенного ВЭД, к общей численности занятых на предприятиях данного ВЭД |

Оказывает внешнее воздействие на конкурентоспособность (обратная зависимость) |

F |

|

11 |

Средняя длительность поиска работы |

Рассчитывается как среднее арифметическое значение длительностей поиска первой работы в месяцах в разрезе субъекта Федерации / вида экономической деятельности / укрупненной группы специальностей |

Во многом зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

|

12 |

Средняя закрепляемость на первой работе |

Рассчитывается как среднее арифметическое значение длительностей пребывания (до ухода/увольнения) на первой работе в месяцах в разрезе субъекта РФ / ВЭД / укрупненной группы специальностей |

Во многом зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

13 |

Индикатор качества предложенной работы |

Рассчитывается как разность между численностью трудоустроенных после окончания образовательного учреждения и числом ушедших с первого места работы по собственному желанию по отношению к численности трудоустроенных после окончания образовательного учреждения |

Во многом зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

|

14 |

Доля выпускников, занятых по специальности |

Вычисляется по формуле: ПС = (РС+АС)/(О-А-Д)*100%, где ПС – доля выпускников, занятых по специальности, на определенный момент времени; РС – количество выпускников, работающих по специальности; АС – количество выпускников, поступивших в аспирантуру и магистратуру по профилю специальности; О – общее количество выпускников; А – количество призванных в ряды Вооруженных Сил РФ; Д – количество выпускниц, находящихся в декретном отпуске (отпуске по уходу за ребенком) |

Во многом зависит от номинальной (исходной) конкурентоспособности, т.е. является ее отражением |

КN |

|

15 |

Удовлетворенность выпускника местом работы |

Данный индикатор определяется путем проведения анкетного опроса и основывается на субъективном мнении выпускника |

Оказывает внешнее воздействие на конкурентоспособность (прямая зависимость) |

F |

Источник : Разработка автора с использованием описания индикаторов, представленных в Комплексной методике мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования [Комплексная методика мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования, 2013, 3, с. 27–29].

Система показателей оценки конкурентоспособности молодых специалистов, синхронизированная с индикаторами эффективности трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования

Таблица 2

|

Основные показатели оценки конкурентоспособности молодых специалистов |

Определение показателя |

Соответствующие индикаторы эффективности трудоустройства выпускников |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Частные показатели: |

|||

|

I – прямые |

1.1. Степень востребованности молодых специалистов (СВМС) |

Доля выпускников, имеющих место работы и (или) опыт работы на момент завершения обучения в вузе от общего числа выпускников |

2 |

|

1.2. Степень профессиональной пригодности молодых специалистов по полученной специальности (СПП) |

Доля выпускников, имеющих работу по специальности и (или) частично по специальности, полученной в вузе от общего числа выпускников, трудоустроенных на момент завершения обучения |

7,14 |

|

|

1.3. Степень преданности молодого специалиста полученной специальности (СПС) |

Доля выпускников, планирующих в среднесрочной перспективе работать по специальности и (или) частично по специальности, полученной в вузе от общего числа выпускников |

13 |

|

|

II – косвенные |

2.1. Уровень заработной платы молодого специалиста на первом месте работы (УЗП) |

Средняя заработная плата выпускников, трудоустроенных на момент завершения обучения |

4–6 |

|

2.2. Уровень ожидаемого дохода соискателя (УОДР) |

Средняя заработная плата выпускников, не трудоустроенных на момент завершения обучения, предложение которой со стороны работодателя послужит основанием выпускнику для трудоустройства |

6 |

|

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

2.3. Уровень ожидаемого дохода работающего (УОДС) |

Средняя заработная плата выпускников, трудоустроенных на момент завершения обучения, предложение которой со стороны нового работодателя послужит основанием выпускнику для смены места работы |

4 |

|

|

III – корректирующие |

3.1. Коэффициент напряженности на рынке труда (КНРТ) |

Соотношение спроса и предложения (количество претендентов на одну вакансию) на региональном рынке труда |

1, 3, 9, 10 |

|

3.2. Степень удовлетворенности молодого специалиста местом работы (СУМР) |

Субъективная оценка молодого специалиста |

15 |

|

|

Интегральный показатель |

Обобщающий показатель конкурентоспособности, рассчитанный на основе частных показателей |

||

Источник : Разработка автора с использованием материалов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета [2012, 8].

Индикаторы эффективности трудоустройства выпускников и их взаимосвязь с конкурентоспособностью молодых специалистов

(интегрального) показателя конкурентоспособности.

Интегральный показатель конкурентоспособности молодого специалиста (КМС) может быть рассчитан по формуле:

KMC = ^Ki X Vi, i=1

где: Кi — частные показатели конкурентоспособности; Vi — весомость отдельных составляющих конкурентоспособности (весовые коэффициенты); n — количество частных показателей, используемых в расчетах.

Частные показатели конкурентоспособности рассчитываются на основе данных мониторинга трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования. При этом прямые показатели (1.1–1.3) используются для расчета в том виде, как они представлены в табл. 2. Косвенные показатели (2.1–2.3) сначала преобразовываются из абсолютных в относительные и затем используются для расчета КМС. Весовые коэффициенты определяются экспертно.

Величине интегрального показателя конкурентоспособности молодого специалиста можно дать качественную характеристику, например, в следующих интервалах:

◼ до 0,3 — низкий уровень конкурентоспособности;

◼ от 0,3 до 0,6 — средний уровень;

◼ от 0,6 до 0,8 — относительно высокий уровень; ◼ от 0,8 до 1,0 — высокий уровень конкурентоспособности.

В зависимости от исходной информации, используемой в расчетах, показатель конкурентоспособности молодых специалистов по критерию трудоустройства может быть определен как на федеральном, так и на региональном уровне, а также в рамках одного образовательного учреждения. Анализ полученных результатов должен проводиться в увязке с другими показателями мониторинга трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, охватывающими более широкий спектр условий и факторов, влияющих на эффективность трудоус-тройствам выпускников, в качестве дополнительной аргументации вытекающих из анализа выводов.

Список литературы Трудоустройство молодых специалистов как критерий оценки конкурентоспособности рабочей силы

- Вирина И.В. Формирование и развитие конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2007. EDN: NIWLRN

- Кибанов А.Я., Дмитриева Ю.А. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда. М.: ИНФРА-М, 2011. EDN: SDQRFZ

- Комплексная методика мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://симт.рф/docs/News/010312/metodika.pdf.

- Крысин Р.А. Конкурентоспособность рабочей силы в условиях переходной экономики России: дис..канд. экон. наук. Петрозаводск, 2006. EDN: NNQMCN

- Методика осуществления экспертизы деятельности образовательных учреждений профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства их выпускников [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.labrate.ru/20121120/expertiza_metodika.pdf.

- Мониторинг трудоустройства выпускников Иркутского государственного университета 2010-2012 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://program.isu.ru/ru/news/docs/MonitoringISU2010_2012.pdf.

- Питухин Е.А., Яковлева А.А. Выявление лакун и совершенствование перечня актуальных показателей мониторинга трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования всех уровней [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.labourmarket.ru/conf8/reports/pituhin_jakovleva2.doc.

- Разработка механизмов оценки качества образовательных услуг высшего профессионального образования на основе исследования результатов трудоустройства выпускников вузов г. Москвы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cdomadi.ru/amu/event11.pl?id=43.

- Томилов В.В., Семеркова Л.Н. Маркетинг рабочей силы: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 1997.

- Becker G. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964.