Трудовая активность лиц старшего возраста и решение проблемы трудодефицита на Дальнем Востоке России

Автор: Пионтовский И.Н.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Публикации соискателей ученых степеней

Статья в выпуске: 10 (164), 2011 года.

Бесплатный доступ

Автором рассмотрена и проанализирована проблема недостатка трудовых ресурсов на Дальнем Востоке, которую следует решать, прежде всего, путем радикального повышения производительности труда, а приток дополнительной рабочей силы нужно рассматривать лишь как дополнительный фактор, но вовсе не как основной. В том числе, в статье автор уделяет внимание вопросу привлечения к трудовой деятельности старших возрастных групп.

Трудовая активность, трудодефицитный регион, дальний восток России, население старшего возраста, производительность труда, трудовая миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/143181407

IDR: 143181407

Текст научной статьи Трудовая активность лиц старшего возраста и решение проблемы трудодефицита на Дальнем Востоке России

Опережающее развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сравнении с общемировыми показателями заставляет по-новому взглянуть на место Дальнего Востока в политическом, экономическом и социальном развитии России, на его роль для России с глобальной точки зрения в стратегической перспективе.

Производительность труда в расчете на одного занятого в экономике Дальнего Востока в 4 раза ниже, чем в Японии, в 6 раз ниже, чем в США, в 2,5 раза ниже, чем в Южной Корее, и в 5 раз ниже, чем в Австралии, а также указанная производительность труда ниже среднероссийской. Потребление первичных энергоресурсов на территории Дальнего Востока на единицу валового регионального продукта в 2,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации, электрической энергии – в 1,8 раза, а нефтеемкости – в 2 раза. Структура топливно-энергетического баланса крайне неэффективна.

За прошедшие годы сложился наиболее интенсивный по России отток населения с территории Дальнего Востока. Сокращение численности населения на Дальнем Востоке сопровождается его дальнейшей концентрацией в городских населенных пунктах и старением населения. В большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона демографическая ситуация развивается с положительной динамикой – численность населения растет, доля молодого населения не опускается ниже критического уровня.

Для системы расселения характерна крайне низкая плотность населения в целом (1,2 человека на кв. км, что в 7 раз ниже, чем в среднем по России). Ярко выражены пространственные диспропорции в плотности населения: в южной части Приморья она приближается к значению 20 человек на кв. км, а в сельской местности превышает отметку 1 человек на кв. км только там, где природные условия позволяют заниматься земледелием, – южные низменные территории, долинные комплексы и межгорные котловины. Повышена роль крупных городов как опорных элементов системы расселения (в них концентрируется до 80% населения), среди которых выделяются крупнейшие агломерации – владивостокская и хабаровская.

Гигантские расстояния и суровые природные условия определяют наличие изолированных локальных систем расселения, в которых должна присутствовать вся необходимая социальная инфраструктура, даже, несмотря на небольшую численность населения.

Суммарная численность населения Дальнего Востока составляет более 6 млн человек (7,8% общей численности населения Российской Федерации). С 1991 г. численность населения территории Дальнего Востока начала сокращаться, причем депопуляция значительно опережала среднероссийские темпы. Основной причиной сокращения численности населения является миграция, на которую накладываются неблагоприятные тенденции естественного движения населения (превышение смертности над рождаемостью). За 1991-2007 гг. субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальнего Востока, потеряли полтора миллиона человек, из которых на миграционный отток пришлось более 1,3 млн человек.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе главными условиями развития Дальнего Востока станут сохранение и развитие трудовых ресурсов посредством их эффективного внутреннего перераспределения, привлечения и закрепления кадров из других субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, повышения качества рабочей силы.

В соответствии с прогнозом Федеральной службы государственной статистики, численность населения Дальнего Востока к 2025 г. уменьшится на 11%, при этом население центральной части России сократиться только на 3% [1]. В таких условиях многое будет зависеть, в том числе, и от направления миграций. По данным экспертов преодолеть притяжение центральной части России, по крайней мере, в ближайшие четверть века, не удастся. До 2026 г. Центральному федеральному округу только для возмещения естественных потерь трудоспособного населения необходимо около 6 млн человек. Если не будет обеспечен приток иммигрантов, Центр может стянуть миграционный потенциал всей России. В данной ситуации к 2015 г. в разряд теряющих население перейдут также Южный, Приволжский и Уральский федеральные округа. В такой ситуации Сибирь и Дальний Восток рискуют остаться главными донорами Центрального округа [1]. По оценкам Ж. Зайонч-ковской, миграционные потери Сибирского федерального округа с 2006-2026 гг. могут достичь 1 млн человек, а Дальневосточного – более полумиллиона [2].

В тоже время наблюдается сокращение населения младшего трудоспособного возраста, населения трудоспособного возраста и рост населения старшего трудоспособного возраста.

Сокращение населения в возрасте младше трудоспособного и рост старше трудоспособного неминуемо ведет к появлению еще одного креста, который свидетельствует о том, что лиц, вступающих в трудоспособный возраст, будет недостаточно для замещения современного трудоспособного населения, что позволяет сделать прогноз об усугублении ситуации с обеспечением народного хозяйства рабочей силой.

Следует признать, что сокращение численности населения в Дальневосточном регионе, как и в целом по России, – объективный процесс. И в будущем тенденция не изменится, поскольку воспроизводство собственного населения зависит от его возрастной структуры, которую изменить в течение предстоящих нескольких десятилетий не удастся, какие бы меры ни предпринимало государство. Даже активная миграция в регион и переселение соотечественников не смогут компенсировать естественную убыль населения, что обусловлено, в первую очередь, низкой рождаемостью и высокой смертностью [3].

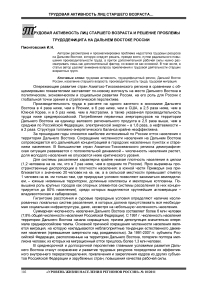

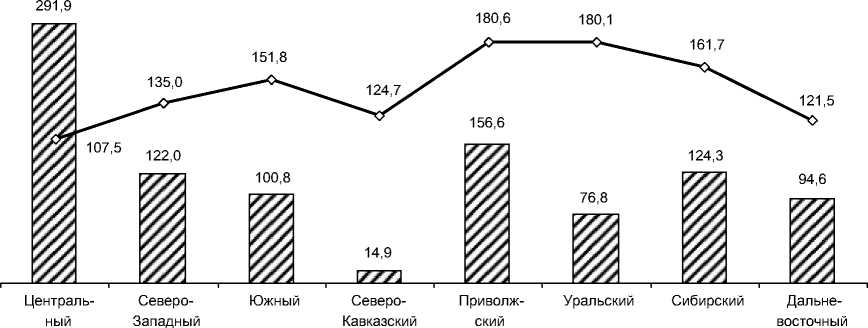

Отметим, что в настоящее время сохранились тенденции потоков межрегиональных миграций, сложившиеся в начале 1990-х гг. Во внутренних миграциях поток устойчиво ориентирован с севера и востока в центр и на юго-запад. Два округа образуют миграционные полюса – Центр, который стягивает население со всей территории страны, и Дальний Восток, который во все федеральные округа население отдает. Центральный федеральный округ вобрал около трети населения, перераспределенного между округами (32,4%), а Сибирь и Дальний Восток потеряли почти 53 тыс. своих жителей. Около трех четвертей (74,9%) всего миграционного прироста, получаемого Центральным федеральным округом в межрегиональных миграциях, аккумулируют Москва и Московская область (см. рис. 1) [4].

Рис. 1. Динамика внутрироссийской миграции

Как видно из рис. 1, Дальний Восток терял население в обмене абсолютно со всеми округами, Сибирь – со всеми западными, и возместила около 12% этих потерь за счет Дальнего Востока, Урал за счет Приволжья, Сибири и Дальнего Востока возместил 94,5% потерь.

Внешняя миграция в 2008 г. составляла всего 14% от общего миграционного оборота, однако именно она оказывает влияние на изменение численности населения России в целом.

Характеризуя трудовую активность лиц старшего возраста на Дальнем Востоке Российской Федерации, следует отметить такие особенности, как:

-

- слабая заселенность Дальнего Востока, что обуславливает проблему дефицита трудовых ресурсов;

-

- самые высокие темпы в России роста населения Дальнего Востока до 1991 г.;

-

- динамика снижения населения, начиная с 1991 г., приведшая к потери регионом своей доли в общей численности населения России с 5,4% в 1990 г. это было 5,4% от всего населения России к 4,5% в 2010 г.;

-

- недостаточность демографического потенциала Дальнего Востока явно для освоения расположенных здесь природных богатств и создания достаточно развитой, более или менее сплошной экономической и поселенческой структуры;

-

- рост коэффициентов рождаемости, как в России в целом, так и в Дальневосточном федеральном округе, начиная с 2000 г., которые, тем не менее, ниже уровня простого воспроизводства населения;

-

- неприемлемо высокий уровень смертности, который на Дальнем Востоке увеличивается темпами, превосходящими аналогичный показатель по России;

-

- превышение абсолютной численности населения старше трудоспособного возраста над численностью населения в возрасте младше трудоспособного (в 2010 г. на 4,3%);

-

- сокращение численности населения Дальневосточного федерального округа (в период 2002-2010 гг. на 6,0%);

-

- сокращение населения младшего трудоспособного возраста, населения трудоспособного возраста и рост населения старшего трудоспособного возраста и др.

Далее рассмотрим проблемы трудовой активности населения старшего возраста в условиях такого трудодефицитного региона, как Дальний Восток Российской Федерации.

В таблице 1 представлены итоги миграции населения на Дальнем Востоке и по России в целом в 2010 г. [5].

Таблица 1 Общие итоги миграции населения в 2010 г.

|

Число прибывших, человек |

2010 г. в % к 2009 г. |

Число выбывших, человек |

2010 г. в % к 2009 г. |

Миграционный прирост (+), убыль (-), человек |

|

|

Российская Федерация |

2102304 |

105,8 |

1944225 |

111,7 |

+158079 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

96874 |

103,2 |

124318 |

111,2 |

-27444 |

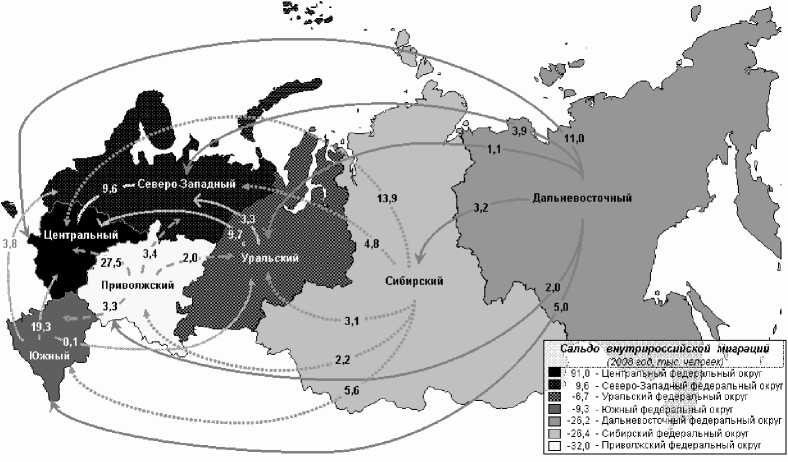

Как видно из таблицы 1, число выбывших человек составляет 6,4% от показателей в целом по России, а число прибывших человек составляет 4,6% от показателей по стране. Если смотреть показатели общей миграции населения по федеральным округам Российской Федерации в 2010 г., то Дальневосточный федеральный округ характеризуется наибольшими цифрами (см. рис. 2.) [5].

Рис. 2. Интенсивность общей миграции населения по федеральным округам Российской Федерации в 2010 г. (на 1000 человек населения)

Как было определено выше, на российском Дальнем Востоке дефицит трудовых ресурсов уже сейчас достаточно ощутим. К этому еще добавляются результаты процесса старения населения. Потери рабочей силы из-за ухудшения возрастной структуры увеличиваются, что усиливает демографическую нагрузку в этом регионе.

До 1990-х гг. рабочую силу на Дальний Восток привлекали повышенными ставками заработной платы (дальневосточными и северными надбавками), дополнительными льготами в сфере социального страхования, а также улучшенным по сравнению с другими регионами России снабжением. В начале 1990-х гг. ситуация изменилась. Несмотря на наличие здесь развитой инфраструктуры, значительная часть которой (аэродромы, дороги, узлы связи, энергообеспечение) в свое время создавалась для нужд ВПК и армии, обеспеченность дальневосточных предприятий военно-промышленного комплекса высококвалифицированной рабочей силой и передовыми технологиями, региону не удалось сохранить полностью свой производственный и трудовой потенциал. В конце 1980-х г. строились казавшиеся тогда вполне реалистичными планы технологической модернизации существующих предприятий в интересах развития экспортного производства. В 1990 г. было принято решение о создании свободной экономической зоны «Находка». Однако начавшиеся рыночные реформы, сопровождавшиеся полным отказом от государственного регулирования экономики, не способствовали тому, чтобы регион стал привлекательным для инвесторов. По существу Россия проиграла Китаю в состязании за привлечение капиталов на Дальнем Востоке. Об экспансии Китая на Дальнем Востоке писали многие авторы [6, с. 28-29].

Резкое снижение общей инвестиционной активности, либерализация цен и связанный с ней рост издержек производства (прежде всего за счет увеличения транспортных расходов) привели к неконкурентоспособности большинства производимых в крае товаров, падению объемов производства. Доля убыточных предприятий превысила среднероссийский уровень. В результате для Дальнего Востока были потеряны рынки и в европейской части страны. Разрыв между значительным экономическим потенциалом дальневосточного региона и его фактическим положением как одного из беднейших в России, крайне негативно отразился и на структуре занятости, на уровне жизни трудоспособного населения, большая часть которого не смогла найти себя в новой экономической реальности [7].

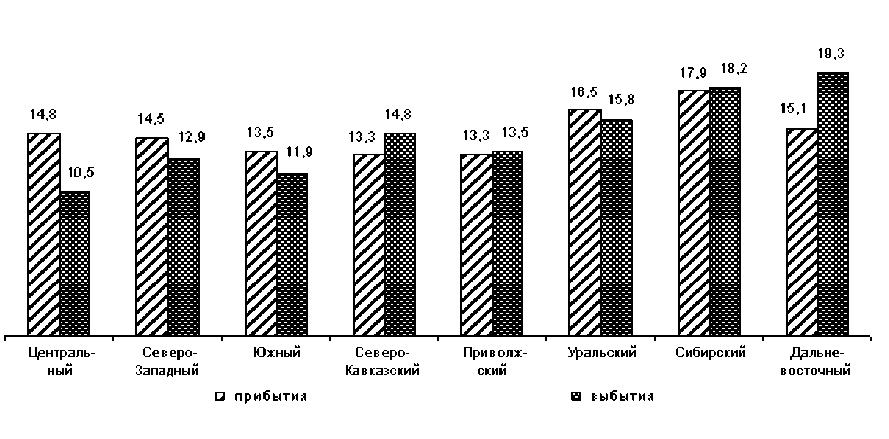

При этом в Дальневосточном федеральном округе численность безработных самая низкая, о чем свидетельствуют данные, представленные на рис.3. [5].

[ZZZJ безработные, тыс.человек в % к 2009 г.

Рис. 3. Численность безработных по федеральным округам Российской Федерации в 2010 г.

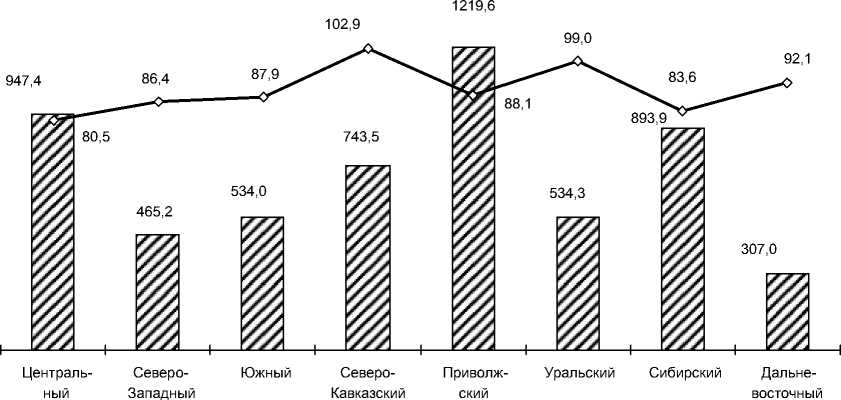

При этом потребность в работниках высокая (см. рис.4.) [5]. По мнению экспертов, сегодня российское население опасается надвигающейся колонизации [8]. Действительно, из-за растущей безработицы все больше китайцев проникает на малонаселенный Дальний Восток России.

EZZl тыс. человек в % к декабрю 2009 г.

Рис. 4. Потребность в работниках, заявленная работодателями в государственные учреждения службы занятости населения, по федеральным округам Российской Федерации на конец декабря 2010 г.

По официальным данным, в регионе уже проживает до 370 тыс. китайцев. К 2050 г. китайцы могут стать подавляющим большинством населения Дальнего Востока, а по всей России их численность составит 10 млн человек [8]. Российские власти реагируют на эту тенденцию снижением квоты иностранной рабочей силы и запретом для иностранных граждан торговать на российских рынках.

Следует отметить, что отсутствие в необходимом количестве активного трудоспособного населения на Дальнем Востоке является одним из тормозящих факторов реализации Федеральной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г. Государственной программой предусмотрено принятие мер по добровольному переселению россиян, однако предлагаемые условия пока мало привлекают потенциальных переселенцев. Так, на 10 июня 2010 г. общее число лиц, приехавших в Россию по госпрограмме, составило 21212 человек, из них только 377, то есть менее двух процентов, выбрали Дальний Восток. Таким образом, не покрывается даже естественная убыль населения [9].

Одним из средств решения проблемы должна стать продуманная миграционная политика по привлечению в регион жителей России и бывших соотечественников из ближнего зарубежья. В этой связи нередко звучат призывы опереться на исторический опыт, вспомнить, как государство стимулировало переезд на Дальний Восток при знаменитом российском премьере Петре Столыпине, обращение к трудам которого свидетельствует об актуальности мысли этого выдающегося государственного деятеля, высказанные 100 лет назад. Имея в виду Дальний Восток, он писал: «Оставлять этот край без внимания было бы проявлением громадной государственной расточительности. Восток проснулся. И если мы не воспользуемся нашими богатствами, то возьмут их, хотя бы путем мирного проникновения, другие».

Конечно, неразумно слепо копировать опыт столыпинской политики, решая демографические проблемы сегодняшнего Дальнего Востока. Главное препятствие состоит в том, что, в отличие от первого десятилетия ХХ в., когда в европейской части России наблюдалось перенаселение, в наступившем столетии число наших сограждан повсеместно снижается. И если при Столыпине переселение на восток решало проблему избыточности населения в западной части страны, то сегодня актуальны другие проблемы: где найти желающих осесть в дальневосточном крае.

Безусловно, сокращение населения Дальнего Востока идет в темпе сокращения численности населения во всех регионах страны (кроме Южного федерального округа), то есть значительная часть сокращения людности Дальнего Востока все-таки связана не с местными бедами, а с общероссийским процессом депопуляции.

Следует также отметить, что в 1990-х гг. отток населения сыграл положительную роль в облегчении социальных проблем Дальнего Востока. Меньше становилось претендентов на рабочие места, сокращалась нагрузка на сферу социальных услуг, снижалась острота дефицита жилого фонда. Необходимо также помнить тот факт, что в советские годы многие из приехавших сюда ставили своей целью заработать деньги, а не обосноваться здесь на всю жизнь. Их отъезд в 1990-е гг. был в известной мере предопределен.

Обобщая вышесказанное, автор полагает, что проблемы недостатка трудовых ресурсов следует решать, прежде всего, путем радикального повышения производительности труда, а приток дополнительной рабочей силы нужно рассматривать лишь как дополнительный фактор, но вовсе не как основной.

В контексте сказанного имеет смысл говорить, в том числе, и о привлечении старших возрастных групп. Привлечение данных возрастных категорий на рынки труда носит циклический характер. Как правило, в периоды экономических кризисов и депрессий их приток сокращается, а в периоды подъемов, наоборот, возрастает. Так, например, в начале 1990-х гг. во многих странах мира был увеличен пенсионный возраст в среднем с 55 до 60 лет, что также положительно сказалось на уровне занятости лиц рассматриваемой категории.

Лица старшего возраста – первые кандидаты на сокращение или увольнение, а уровень безработицы среди них выше, чем в среднем по стране.

В условиях структурной перестройки экономики, и как следствие роста производительности труда, расширения автоматизации производства во многих странах, в том числе и в России, происходит процесс постепенного вытеснения низкоквалифицированных рабочих мест и создания новых мест с высоким профессиональным уровнем подготовки работающего. Этот факт также негативно сказывается на уровне занятости лиц старшего возраста. С точки зрения форм занятости, эти лица в основном заняты полный рабочий день (90% и более). Вместе с тем доля занятых неполный рабочий день среди них (около 10%) выше, чем в целом в структуре занятости. Причины связаны с состоянием здоровья и с меньшими сложностями при получении подобной формы работы (включая самозанятость).

Проблема занятости лиц старшего возраста, конечно, зависит от желания самих пожилых лиц продолжать трудиться. Здесь также сильно влияние физических возможностей человека. Состояние здоровья играет важную роль в некоторых отраслях экономики, где преобладает физический труд, например, в строительстве или в добывающей отрасли.

Люди старшего возраста продолжают работать в силу финансовых или социальнопсихологических причин таких, как любовь к работе (трудоголики), привязанность к коллективу, понимание социальной значимости выполняемого труда, стремление поддерживать свой социальный статус и жизненный тонус.

Наем населения старшего возраста имеет для работодателей как преимущества, так и недостатки. Высокие издержки их найма связаны, как правило, с более низкой производительностью труда и сложным восприятием новых идей и технологий, недостаточным уровнем образования, что ведет к более частому сокращению именно этих лиц. Однако в условиях, сложившихся на Дальнем востоке, возраст работника постепенно становится менее существенным фактором при найме на работу в отличие от уровня квалификации. Эффект повышения уровня квалификации практически одинаков для всех возрастных категорий работающих [10, с. 44-60]. Кроме того, с возрастом снижаются стимулы к совершенствованию имеющихся и получению новых трудовых навыков. Однако вновь пришедшие молодые работники не имеют достаточных знаний и опыта работы, необходимых для занятия рабочих мест.

С другой стороны, имеются преимущества для работодателя при найме лиц старших возрастных групп. Среди них – наличие в штате сотрудников разного возраста с различным уровнем квалификации и накопленного опыта для компенсации «плюсов» и «минусов» работающих лиц разного возраста. В отличие от 30-летних рассматриваемая возрастная категория реже болеет, более лояльна к работодателю, обладает накопленным опытом.

Безусловно, для поддержки занятости среди населения старшего возраста на Дальнем Востоке необходимо разрабатывать программы и создавать специальные институты.

***

-

1. Прогноз численности населения Российской Федерации на среднесрочную перспективу // Демо-скоп, № 277 – 278, 19 февраля – 4 марта 2007 г.

-

2. Зайончковская Ж.А. Нужны ли иммигранты российскому обществу? М., 2006.

-

3. Мотрич Е. Нас становится все меньше // «Дальневосточный капитал», 2011, № 6.

-

4. Демографическая ситуация в Российской Федерации в 2008 г. / Данные Росстат, [Электронный ресурс].

-

5. Социально-экономическое положение федеральных округов. Москва, 2011 г.

-

6. Дробышева И. Что влечет иностранцев на Дальний Восток // Дальневост. капитал. 2002, № 6.

-

7. Островский А. Трудовые ресурсы СевероВосточной Азии: какую выгоду может извлечь Россия // Журнал «Человек и труд», 2002 г., № 1.

-

8. Дитхельм В. Русский Медведь боится Желтого Дракона // Иностранная пресса о России и не только, 29 июля 2011 г.

-

9. Опыт заселения Дальнего Востока и сегодняшние реалии //

http://rusedin.ru/2010/09/28/opyit-zaseleniya-dalnego-vostoka-i-segodnyashnie-realii/ .

-

10. Костюнина Г.М. Занятость лиц старшего возраста в странах Азиатско-Тихоокеанского региона // Труд за рубежом. 2005, № 2.

(дата обращения 25.07.2011).

Список литературы Трудовая активность лиц старшего возраста и решение проблемы трудодефицита на Дальнем Востоке России

- Прогноз численности населения Российской Федерации на среднесрочную перспективу//Демоскоп, № 277 -278, 19 февраля -4 марта 2007 г.

- Мотрич Е. Нас становится все меньше//«Дальневосточный капитал», 2011, № 6.

- Демографическая ситуация в Российской Федерации в 2008 г./Данные Росстат, [Электронный ресурс]. http://www.gks.ru/free_doc/2009/demo/demo-docl08.htm (дата обращения 25.07.2011).

- Социально-экономическое положение федеральных округов. Москва, 2011 г.

- Дробышева И. Что влечет иностранцев на Дальний Восток//Дальневост. капитал. 2002, № 6.

- Островский А. Трудовые ресурсы Северо-Восточной Азии: какую выгоду может извлечь Россия//Журнал «Человек и труд», 2002 г., № 1.

- Дитхельм В. Русский Медведь боится Желтого Дракона//Иностранная пресса о России и не только, 29 июля 2011 г. http://www.inopressa.ru/article/07Jun2011/stan-dard/china2.html.

- Опыт заселения Дальнего Востока и сегодняшние реалии//http://rusedin.ru/2010/09/28/opyit-zaseleniya-dalnego-vostoka-i-segodnyashnie-realii/.

- Костюнина Г.М. Занятость лиц старшего возраста в странах Азиатско-Тихоокеанского региона//Труд за рубежом. 2005, № 2. EDN: UJADHF

- Зайончковская Ж.А. Нужны ли иммигранты российскому обществу? М., 2006. EDN: NGMDQT