Трудовая этика ислама: региональные особенности Татарстана

Автор: Мавляутдинов Ильдар Сафиуллович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Этносы и конфессии

Статья в выпуске: 12, 2009 года.

Бесплатный доступ

Одно из направлений проникновения религии в современный социум - это влияние на профессиональную деятельность. Доктрина ислама не противостоит росту рыночной экономики, напротив, имеет она потенциальную возможность стимуляции общественного отношения к таким ценностям, как труд, прибыль, время.

Социальная мотивация, ислам, профессиональная этика

Короткий адрес: https://sciup.org/170164719

IDR: 170164719

Текст научной статьи Трудовая этика ислама: региональные особенности Татарстана

О дно из направлений проникновения религии в современный социум – это ее влияние на предпринимательскую, профессиональную и хозяйственную деятельность членов общества. Заметим, что возникновение той или иной формы профессиональной этики является результатом взаимодействия реальной практической деятельности и ее идеальных регуляторов. Однако задача этики, как общей, так и профессиональной, заключается не только в том, чтобы перечислить основные ценности и связать их в определенное практическое нравоучение. Важной задачей этики является объяснение и обоснование того, почему именно те, а не иные ценности получают статус основных, какова природа и причина их обязательности, в каком отношении ценности профессиональной этики находятся к другим формам регулирования производственной деятельности.

Ислам является традиционной религией для многих тюркоязычных народов, в том числе и для татар. После того как Волжская Булгария в 922 г. официально приняла ислам, формирование татарской нации тяготело к исламскому Востоку. Веками накопленный мусульманскими народами опыт воспитания на основе исламских канонов и традиций, достижения исламской цивилизации и культуры оставил глубокий след в сознании татарского народа. В течение одиннадцати веков, несмотря на политические и социально-экономические перемены, ислам остается одной из главных составляющих общественно-культурной жизни татар.

МАВЛЯУТДИНОВ Ильдар

Большинство государств исламского мира, представленное сегодня ближневосточными государствами, выступают в роли сырьевых поставщиков. Они сбывают природные ископаемые высокоразвитым странам Запада, имея хороший источник дохода. В данном обстоятельстве можно проследить параллель с идейными представлениями ислама, который поощряет и приветствует торговорыночные отношения. Восточная мудрость, авторство которой в исламской традиции принято относить к пророку Мухаммеду, говорит, что девять десятых прибыли – в торговле. Это указывает на значение, которое придается в исламе торгово-экономическим отношениям. Можно сказать, что и в нашей стране данные идеи отражаются в сознании мусульман, правда, в меньшей степени (по причине интенсивного процесса секуляризации в период советской власти). Среди этнических мусульман нашей страны они сказываются на их отношении к торговле и бизнесу.

На наш взгляд, сама доктрина ислама не только не противостоит росту рыночной экономики, но активизирует его ускорение.

Более того, ислам имеет потенциальную возможность стимуляции общественного отношения к таким ценностям, как труд, прибыль, время, а также мотивации общества на достойную цивилизованную и обеспеченную жизнь, а не нищенство-вание. В основах ислама заложено уважительное отношение к труду, к работе, их качеству. Так, изречения пророка о том, что блага больше в руке дающей, нежели берущей, или же его слова в форме наставления: когда трудитесь, делайте это так, как будто останетесь жить на земле вечно, когда молитесь, делайте это так, как будто это ваша последняя молитва, – в определенной мере подтверждают вышесказанное.

Ислам мотивирует каждого верующего на достижение в жизни наибольших высот как в материальном, так и духовно-нравственном плане, не нарушая равновесия и гармонии. Ислам стимулирует правоверного на добросовестное отношение к труду и придает огромное значение таким ценностям, ак искренность, «неподдельность», презирает ханжество и лицемерие. В доказательство этого тезиса приведем сравнение «протестантской этики» Макса Вебера и исламского понимания социальной этики. Вебер показывает, что кальвинистское толкование протестантства создало мощные мотивации, которые способствовали формированию капиталистического строя. Суть протестантской этики заключается в том, что всемогущий и таинственный Бог заранее определил каждому спасение или осуждение на погибель, человек своими действиями бессилен изменить предначертание Божие. Человек должен трудиться для преумножения славы Божией и для создания царства Божия на земле. Спасение же даруется человеку свыше как Божия благодать.

Кальвинист, не зная, будет ли он спасен или обречен на погибель, постарается найти в этом мире признаки своей избранности. Именно поэтому, считает Вебер, кальвинисты в успешной хозяйственной деятельности увидели доказательство своей избранности.

Аналогично можно выявить и суть исламской этики. Изначально существует Аллах, Всевышний, Всезнающий, Вездесущий (всего 99 атрибутов), который сотворил мир и человека. Человек – наместник на земле, все остальное создано, чтобы служить ему в добрых деяниях.

В течение жизни на земле человек проходит испытание. Каждый имеет право выбора, в итоге его ждет вознаграждение (рай) или наказание (ад). Все люди равны перед Всевышним. Превосходство одного человека над другим может быть только в благодеянии. Чем больше добра сделает человек, тем он будет праведней и ближе к благоволению Всевышнего.

В данном смысле между исламской этикой и протестантизмом как мотивирующей общественной силой прослеживается параллель. В исламе заложены все основные принципы для того, чтобы мусульмане стремились к развитому во всех отношениях, цивилизованному обществу, а также старались украсить и облагородить этот мир и свое существование, оставаясь верными принципам нравственности и не ущемляя права и свободы окружающих.

Однако в действительности это выглядит иначе. Вероятно, данное обстоятельство объясняется, в первую очередь, низкой общественной грамотностью в области религии, и в особенности тем, что люди склонны воспринимать религию как миф, легенду или исторический пережиток, а не как часть социальной реальности. Отсюда концентрация общественного внимания не на смыслообразующей, а на сентиментальной стороне религии. Именно на этом склонно заострять внимание традиционное духовенство. Вероятно, в условиях происходящих социальных, экономических и политических перемен «проще» следовать традиционным представлениям, нежели целенаправленно на них влиять.

Учитывая актуальность проблемы и тот факт, что влияние религии на духовнонравственное воспитание общества остается недостаточно изученным, в целях улучшения нравственного состояния общества в 2005 г. в рамках ИСЭПН АН Республики Татарстан (ЦПЭИ АН РТ) автором под научным руководством д.соц. н., профессора А.З. Гильманова были проведены социологические исследования. Их цель – более четко определить влияние ислама на наше общество.

Участникам опроса (524 чел.) было предложено выразить свое отношение к современной роли религии в нашем обществе. В рассматриваемом нами аспекте особый интерес представляет реакция респондентов на следующий вопрос: «Как влияет религия (ваша вера)

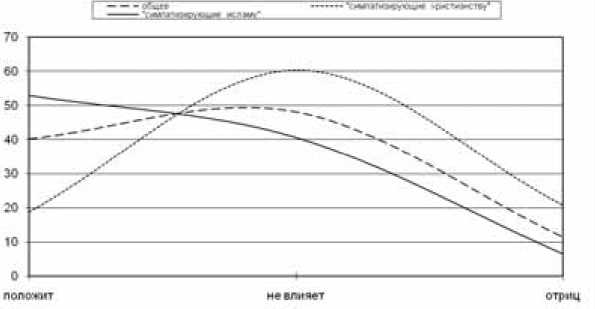

на развитие научного прогресса, новых технологий в нашем обществе?» Ответы распределились следующим образом. Большинство респондентов (48%) полагают, что религия не влияет на развитие научного прогресса и новых технологий; более 11% находят в религии отрицательное влияние; чуть более 40% видят в религии положительное влияние, из которых половина отвечает не уверенно.

Интересен тот факт, что среди респондентов, «питающих симпатии к исламу», количество сторонников мнения о положительном влиянии религии в области развития научного прогресса и новых тех- нологий ощутимо отличается на общем фоне, в особенности от мнения респондентов, «симпатизирующих христианству», что можно проследить на приведенном графике.

На наш взгляд, данные показатели социологических исследований, отображая общие представления общественного сознания о влиянии религии в области научного прогресса и новых технологий, без чего невозможно представить существование развитого цивилизованного общества, явно подтверждают состоятельность и эффективность трудовой этики ислама.