Трудовая миграция как фактор развития экономики юга России

Автор: Чернова Ольга Анатольевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

Значительное влияние процессов трудовой мобильности на возможности модернизации региональной экономики обусловливают актуальность проведенного исследования. Цель статьи - изучение основных характеристик потоков трудовой миграции в регионах Юга России с целью выявления перспектив инновационного развития. В отличие от существующих исследований проблема трудовой миграции рассматривается с точки зрения ее влияния на качественные изменения в экономике принимающей территории. Предложено выделять центростремительную и центробежную, а также инерционную, инновационную и регрессионную миграцию. Это позволяет учесть роль процессов трудовой миграции в модернизационных преобразованиях экономики региона. Выделены экономические, социальные и институциональные эффекты трудовой миграции. На основе анализа процессов трудовой миграции в регионах Юга России определены основные их тенденции. Выявлено, что в целом внутрирегиональная миграция подчиняется закономерностям, зафиксированным Е.Г. Равенштейном. Кроме того, качество миграционных потоков определяется приграничным положением южнороссийских регионов, а также учебной мобильностью молодежи. Проблематика регулирования трудовой миграции определяется ее центростремительным характером, приводящим к переизбытку высококвалифицированного человеческого капитала в региональных центрах. Для решения задач регулирования трудовой мобильности населения в целях модернизационного развития региона предложена реализация проектов государственно-частного партнерства по созданию инновационных промышленных кластеров. Сделан вывод, что реализация кластерных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства позволит ориентировать трудовые ресурсы на активизацию своих инновационных способностей и их полноценную реализацию, обеспечить местное население высококвалифицированными рабочими местами. Отмечено, что данные задачи должны быть взаимосвязаны с задачами социально-экономического развития периферийных территорий.

Мобильность населения, трудовые ресурсы, трудовая миграция, региональная экономика, территориально-промышленные кластеры, модернизация, эффекты трудовой миграции, рынок труда

Короткий адрес: https://sciup.org/149131352

IDR: 149131352 | УДК: 331’556 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.3.7

Текст научной статьи Трудовая миграция как фактор развития экономики юга России

DOI:

Цитирование. Чернова О. А., 2019. Трудовая миграция как фактор развития экономики Юга России // Региональная экономика. Юг России. Т. 7, № 3. С. 60–72. DOI:

Постановка проблемы

Высокий уровень географической мобильности населения, характерный для современного состояния национальной экономики, обусловливает необходимость рассмотрения трудовой миграции как важного фактора регионального развития и решения задач оценки ее влияния на перспективы осуществления модернизационных преобразований. В результате значительных различий региональных факторов и условий, определяющих объемы и качественный состав миграционных потоков, процессы трудовой мобильности приобретают определенную специфику, которую следует учитывать при проработке вопросов повышения эффективности регионального управления.

В современных исследованиях, посвященных вопросам трудовой миграции, значительное внимание уделяется изучению факторов и условий, «притягивающих» и «выталкивающих» международных мигрантов [Безбородова, 2012; Макаров и др., 2017; Тарасьев, 2013; Шкворина, Фалейчик, 2018; Эргешбаев, 2009; Юрасов и др., 2012]. Вместе с тем не менее важное значение имеют процессы внутри и межрегиональной трудовой мобильности населения. Она объясняется усилившейся в последние годы (на фоне роста геополитической напряженности в соседствую- щих странах) тенденцией регионализации миграционных процессов при различной степени вовлеченности в них отдельных территорий.

Некоторые аспекты данной проблематики присутствуют в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Так, ряд ученых уделяет внимание вопросам трудовой адаптации граждан малых городов и сельских поселений. Это обусловлено высоким уровнем цифровизации производства в условиях мегаполиса, влекущими соответствующие изменения содержания трудовых отношений [Сергиенко, Гончарова, 2015; Юрасов и др., 2012]. В работах Е.В. Васильевой, Н.Л. Никулиной и некоторых других ученых трудовая миграция населения рассматривается в качестве одного из индикаторов социально-экономического развития территории [Васильева и др., 2014; Власова, 2017; Галеева, 2012]. Большое число исследований посвящено модельному прогнозированию последствий трудовой миграции для экономического развития территории [Васильева, 2017; Brёcker, Jahn, 2011; Manacorda and et., 2012]. В основу данных моделей положена гипотеза о непосредственном влиянии миграции на ВВП через изменение показателей уровня безработицы и производительности труда [Camarota, 2013; Juchem Neto and et., 2009; Peri, 2010]. Большое количество научных разработок посвящено созданию моделей оценки влияния трудовой миг- рации на уровень занятости и величину заработной платы местного населения [Borjas, 1994; 2003; 2005; Brёcker and et., 2014; Devlin and et., 2014; Jean, Jimenez, 2007].

В целом можно сказать, что научный интерес сконцентрирован на изучении проблематики влияния процессов трудовой миграции на экстенсивное экономическое развитие региона, обеспечиваемое приростом трудоспособного населения. В то же время значительный научный пробел обнаруживается в отношении работ, посвященных изучению инновационной составляющей миграционных потоков, приводящей к интенсификации экономического роста .

Наиболее актуальной проблематика исследования процессов трудовой миграции как фактора интенсивного регионального развития представляется для южно-российских регионов, имеющих приграничное положение и испытывающих значительный приток мигрантов из стран СНГ.

Авторская гипотеза состоит в том, что трудовую миграцию следует рассматривать как фактор, который в значительной степени предопределяет возможности и перспективы регионального развития. В отличие от существующих исследований в данной статье эта проблема рассматривается с точки зрения ее влияния на качественные изменения в экономике принимающей территории.

Виды трудовой миграции и порождаемые ею эффекты в экономике региона

Трудовая мобильность является характеристикой, имманентно присущей современной эко- номике и представляющей собой одну из основных форм экономического поведения человека. Однако несмотря на исторически сложившийся характер географической подвижности населения, современные условия интеграции и глобализации приводят к тому, что традиционно существующие виды трудовой миграции дополняются появлением новых, непосредственно связанных с процессами формирования информационного общества.

Разнообразие видов трудовой миграции определяется различными способами поиска лучших условий профессиональной деятельности, а также причинами, обусловливающими данный поиск. Ее основные виды, положенные в основу современных аналитических исследований, представлены в таблице 1.

Cледует заметить, что трудовая миграция большинством исследователей рассматривается преимущественно с позиций ее положительных проявлений – как способ оптимального размещения трудовых ресурсов на территории страны, которое способствует выравниванию уровней экономического развития регионов, преодолению социально-экономических и культурно-бытовых различий между городами, селом [Маслова, 2003]. Однако следует учитывать неоднозначность последствий трудовой миграции как для принимающей, так и для «отдающей» трудовые ресурсы стороны. Трудовая миграция может вести к «количественной и качественной деформации размещения трудовых ресурсов, создавая в одних районах дефицит, а в других – излишек, переполняя емкость территории» [Бероева, Са-банчиев, 2010: 213].

Виды трудовой миграции

Таблица 1

|

Классификационный признак |

Виды трудовой миграции |

|

Границы миграции |

Внутренняя – в пределах одного региона (страны); Внешняя – между различными регионами (странами) |

|

Срок трудовой деятельности |

Постоянная – безвозвратная на прежнее место проживания; Временная – в целях осуществления трудовой деятельности в течение определенного периода; Сезонная – регулярно для выполнения сезонных работ |

|

Причины миграции |

Добровольная – связана с повседневными особенностями жизнедеятельности; Вынужденная – вызванная негативными обстоятельствами, ведущими к ухудшению условий жизни и трудовой деятельности |

|

Участие государства |

Регулируемая – стимулируемая мерами государственной поддержки; Нерегулируемая – обусловленная только личными обстоятельствами граждан |

Примечание. Составлено автором.

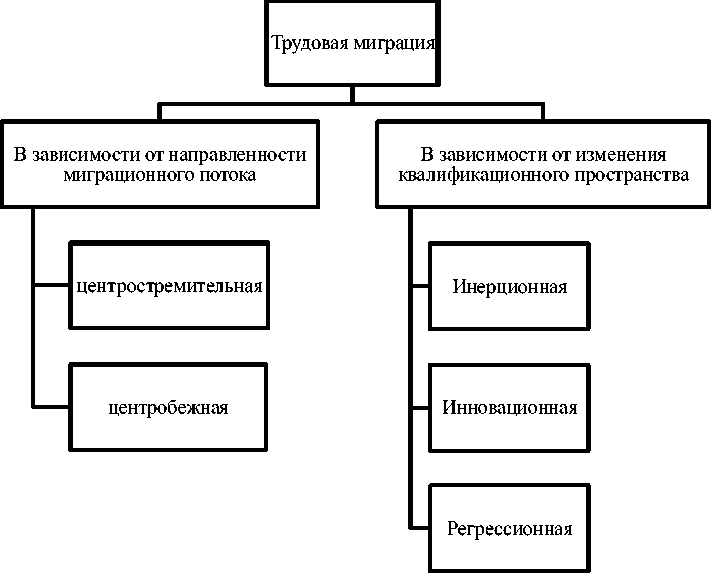

В этой связи представляется значимым дополнить существующие классификационные признаки теми, которые позволят оценить последствия и характер влияния трудовой миграции на региональное развитие (рис. 1).

В частности, видится целесообразным различать центростремительный и центробежный вид трудовой миграции. Центростремительный предполагает миграцию населения из периферии в районные центры. Как правило, данный вид трудовой миграции характерен для инновационно активной части населения и высококвалифицированных специалистов, которые вынуждены искать работу за пределами своего города (региона). Как справедливо отмечает Л.А. Агузарова, миграция наиболее квалифицированной части населения региона из отсталых регионов подрывает перспективы оживления его экономики, снижает возможности притока реальных инвестиций [Агузарова, 2016]. Одновременно существует риск того, что в следствии трудоизбыточности региональных столиц работник не сможет устроиться по специальности и вынужден будет заниматься низкоквалифицированными видами деятельности.

Центробежный вид трудовой миграции предполагает реализацию проектов стимулирования переселения трудовых ресурсов из регио- нальных центров на периферию, где имеется дефицит высококвалифицированных специалистов. В частности, такого рода проекты осуществляются в медицинской и образовательной сферах деятельности. При этом государство и крупные работодатели предоставляют финансовую и материальную помощь при трудоустройстве работников в регионы, где реализуется такая программа, а также возможность получения гранта для открытия собственного дела.

При исследовании трудовой миграции как фактора регионального развития представляется значимым учитывать, что работник, наряду с географическим, может изменить «квалификационное пространство» своей деятельности. Речь идет о сохранении или повышении качественных характеристик профессиональной деятельности работника. Соответственно этому можно выделить инерционный, инновационный и регрессионный типы трудовой миграции. Инерционный характеризуется сохранением традиционной сферы деятельности. Инновационный тип выражает задействованность трудовых ресурсов в проектах, обеспечивающих модернизационные процессы в регионе. Регрессионный отражает понижение квалификационного уровня работника, занятие неквалифицированным трудом.

Рис. 1. Виды трудовой миграции с позиций ее влияния на модернизационное развитие региона

Примечание. Составлено автором.

Трудовая миграция является не только результатом воздействия разнообразных факторов, но и сама выступает таковым в региональном развитии, порождая различные мультипликативные эффекты. Так, положительные миграционные потоки сопряжены с необходимостью решения задач обеспечения работников жильем, рабочими местами. Возникает дополнительная нагрузка на объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, следует учитывать проблемы социальной адаптации мигрантов, связанные с особенностями национальной деловой культуры, менталитета коренного населения. Последнее представляется особенно актуальным для регионов Юга России, учитывая его этнонациональное многообразие.

Эффекты трудовой миграции имеют реальное проявление во всех подсистемах региональной экономики. Укрупненно они могут быть представлены как экономические, социальные и институциональные.

Экономические эффекты наиболее изучены в современной научной литературе. Они выражаются в терминах теории человеческого капитала с построением макромоделей оценки миграционных эффектов [Camarota, 2013; Juchem Neto et al., 2009; Peri, 2010]. Основное проявление экономические эффекты находят в изменении количественных и качественных характеристик местного рынка труда, показателя ВРП, уровня безработицы и заработной платы. Одновременно, как было отмечено ранее, миграция сопряжена с определенными финансовыми затратами (в том числе из регионального бюджета), связанными с переездом работников.

Социальные эффекты проявляются в качественно-структурных изменениях рынка труда в целом, а также в содержании трудовой деятельности работников-мигрантов. Эти изменения выражаются динамикой профессионально-квалификационных, социально-демографических, отраслевых и других показателей. Одновременно возможным становится повышение уровня и качества жизни населения в результате привлечения труда мигрантов к определенным видам трудовой деятельности. Изменения содержания трудовой деятельности работника могут выражаться в снижении или увеличении его физической или умственной нагрузки, использовании новых средств и технологий трудовой деятельности, появлении совершенно иных критериев оценки труда и т. д.

Институциональные эффекты трудовой миграции способны проявляться в институционализа- ции новых форм трудовых отношений, создавая условия для разумной конкуренции, а также в развитии институтов зарплатообразования, охраны труда, защиты трудовых прав и др.

В целом перечисленные эффекты могут как способствовать осуществлению модернизационных преобразований в региональной экономике, так и сдерживать их.

Анализ процессов трудовой миграции на Юге России и состояние регионального рынка труда

Тенденции процессов трудовой миграции на Юге России полностью соответствуют сформулированным Е.Г. Равенштейном миграционным законам:

-

– больше всего миграций осуществляется на короткие расстояния;

-

– чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное влияние он оказывает;

-

– рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, нежели естественным в нем приростом;

-

– масштабы миграции возрастают с развитием промышленности, торговли и в особенности транспорта;

-

– экономические причины миграции являются определяющими (цит. по: [Simon, 1989]).

При этом специфика данных процессов связана: во-первых, приграничным положением значительной части территорий региона; во-вторых, преимущественно аграрной специализацией с наличием большого количества производств, не требующих высококвалифицированного труда.

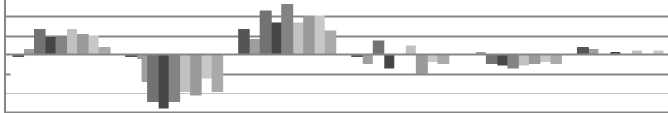

Анализ показатели миграционного прироста по ЮФО с СКФО позволяет сделать вывод о том, что в если регионы СКФО (за исключением Республики Ингушетия) характеризуются оттоком населения, то отдельные регионы ЮФО являются привлекательным для мигрантов. В частности, как свидетельствуют данные рисунков 2 и 3, основные трудовые потоки абсорбируются на территории Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея, тогда как в национальных республиках, а также Волгоградской и Астраханской областях происходит отток населения.

Высокая трудовая миграция населения из указанных регионов может быть объяснен низким уровнем развития и узкопрофильностью их рынков труда, что вынуждает к поиску сезонной и случайной занятости за пределами своих городов. Одновременно можно отметить, что отрас- левая структура экономики не оказывает существенного влияния на формирование миграционной привлекательности региона. Так, например, Республика Адыгея характеризуется преимущественной ориентацией на производство сельскохозяйственной продукции. При этом, в отличие от Астраханской области, Республики Калмыкия, а также республик СКФО, она имеет стабильный миграционный прирост.

В то же время для Волгоградской области, имеющей промышленную специализацию, на протяжении последних лет характерен отток населения. Возможно, это объясняется тем, что промышленные предприятия вследствие их небольшого количества не могут оказать сильное влияние на миграционные потоки. Наибольший миграционный прирост наблюдается в Краснодарском крае, экономика которого является сильно диверсифицированной.

-50

-100

-150

|

Республика Адыгея |

Республика Калмыкия |

Краснодарски й край |

Астраханская обл асть |

Волгоградека я область |

Ростовская область |

|

|

■ 2005 |

-3 |

-3 |

70 |

-6 |

3 |

21 |

|

■ 2010 |

15 |

-70 |

44 |

-20 |

8 |

16 |

|

■ 2011 |

69 |

-121 |

117 |

39 |

-22 |

-1 |

|

■ 2012 |

49 |

-138 |

87 |

-36 |

-27 |

9 |

|

■ 2013 |

50 |

-122 |

135 |

0,2 |

-34 |

-0,3 |

|

2014 |

67 |

-94 |

84 |

24 |

-25 |

12 |

|

■ 2015 |

56 |

-103 |

105 |

-49 |

-22 |

4 |

|

2016 |

51 |

-60 |

101 |

-17 |

-18 |

12 |

|

■ 2017 |

21 |

-97 |

63 |

-20 |

-23 |

5 |

Рис. 2. Коэффициенты миграционного прироста населения на 10 000 чел. населения в регионах ЮФО

Примечание. Составлено автором по данным Росстата.

|

200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 |

||||||||||||||

|

Республика Дагестан |

Республика Ингушетия |

КабардиноБалкарская Республика |

Карачаево-Черкесская Республика |

Республика Северная Осетия - Алания |

Чеченская Республика |

Ставрополь ский край |

||||||||

|

■ 2005 |

55 |

-499 |

-127 |

93 |

18 |

-32 |

64 |

|||||||

|

2010 |

36 |

-158 |

-50 |

46 |

-25 |

-44 |

34 |

|||||||

|

■ 2011 |

-74 |

148 |

-65 |

-91 |

-86 |

-27 |

10 |

|||||||

|

■ 2012 |

-82 |

92 |

-72 |

-99 |

-87 |

-35 |

8 |

|||||||

|

■ 2013 |

-73 |

63 |

-72 |

-87 |

-78 |

-35 |

4 |

|||||||

|

2014 |

-47 |

57 |

-41 |

-54 |

-28 |

-17 |

5 |

|||||||

|

2015 |

-45 |

38 |

-41 |

-54 |

-61 |

-8 |

-6 |

|||||||

|

2016 |

-36 |

32 |

-29 |

-53 |

-43 |

-19 |

-3 |

|||||||

|

2017 |

-42 |

25 |

-28 |

-21 |

-47 |

-19 |

-16 |

|||||||

Рис. 3. Коэффициенты миграционного прироста населения на 10 000 чел. населения в регионах СКФО

Примечание. Составлено автором по данным Росстата.

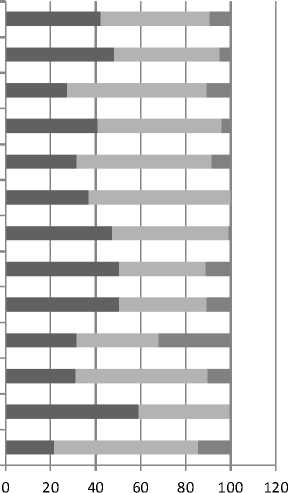

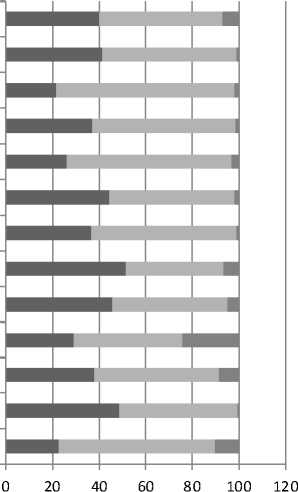

Рассматривая структуру прибывших и убывших по направлениям передвижения, можно отметить, что за последние 8 лет она не претерпела значительных изменений и выглядит следующим образом (рис. 4 и рис. 5). Как видно из рисунков 4 и 5, для южно-российских регионов в большей степе- ни характерна внутри- и межрегиональная миграция. При этом следует отметить, что внутрирегиональная миграция полностью подчиняется выявленной Е.Г. Равенштейном закономерности: чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное влияние он оказывает.

Ставропольский край

Чеченская Республика

Республика Северная Осетия-...

Карачаево-Черкесская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Ингушетия

Республика Дагестан

Ростовская область

Волгоградская область

Астраханская область

Краснодарский край

Республика Калмыкия

Республика Адыгея

■ В пределах региона

■ Из других регионов

■ Из-за пределов России

Рис. 4. Распределение числа прибывших в регионы Юга России, %

Примечание. Составлено автором по данным Росстата.

Ставропольский край

Чеченская Республика

Республика Северная Осетия-Алания

Карачаево-Черкесская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Ингушетия

Республика Дагестан

Ростовская область

Волгоградская область

Астраханская область

Краснодарский край

Республика Калмыкия

Республика Адыгея

■ В пределах региона

■ В другие регионы

■ За пределы России

Рис. 5. Распределение числа выбывших из регионов Юга России, %

Примечание. Составлено автором по данным Росстата.

Это подтверждается, в частности, показателями миграции в Ростовской области, приведенными в таблице 2.

Как видно из представленных данных, миграционный прирост присутствует в городах Ростовской агломерации, отличающихся развитым рынком труда. В то же время, для бывших моно-профильных городов, имеющих низкие показатели качества и уровня жизни, характерен отток трудоспособного населения. Такая тенденция имеет место и в других регионах Юга России.

Заметим, что внутри- и межрегиональная миграция характерна для большинства развитых стран. Так, среднестатистический житель США более 10 раз меняет место проживания, при этом в 82 случаях из 100 – по причине изменения места работы [Фильченков, Пограбова, 2010].

Приграничное положение ряда территорий Юга России также обусловливает активные межстрановые миграционные перемещения, вызванные как экономическими причинами, так и политической обстановкой в соседствующих странах.

Другой важной особенностью процессов трудовой миграции на Юге России является то, что направление движения трудовых потоков находится в непосредственной зависимости от учебной мобильности молодежи в соответствии с выбором учебного заведения. Если молодые люди ориентируются на потребности местного рынка труда, то по окончании учебного заведения они вернутся по месту основного проживания. Если же полученная специальность не соответствует локальным потребностям либо условия трудовой деятельности не оправдывают ожиданий молодого специалиста, то чаще всего он трудоустраивается в крупном городе. Следовательно, при регулировании трудовой миграции молодежи следует учитывать, что определяющим фактором выбора ею места жительства по окончании учебного заведения является как возможность трудоустройства по специальности, так и наличие в регионе достойных социально-экономических и производственно-технологических условий. Это обусловливает необходимость сопряженного решения задач управления трудовой миграцией с задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития социальной и ряда других инфраструктур.

Исходя из вышесказанного отметим, что проблематика регулирования процессов трудовой миграции Юга России как фактора модернизационного развития региона имеет амбивалентный характер и состоит в следующем: высокий уровень миграции экономически активной части населения (в особенности молодежи) из малых городов и сельских поселений в региональные центры, приводящий к дефициту трудовых ресурсов и сдерживающий процессы регионального развития периферии; переизбыток высококвалифицированного человеческого капитала в региональных центрах и крупных городах, приводящий к «непрофильному» использованию трудовых ресурсов.

Безусловно, миграция населения из отсталых городов в региональные центры в определенной степени ведет к возникновению ряда положительных региональных эффектов, выражающихся в снижении социальной напряженности на депрессивных территориях и притоке денежных потоков и товарных ресурсов, создаваемых за их пределами. Однако при этом на фоне положительных эффектов все больше проявляются негативные, а именно – рост гендерных диспропорций и изменение половозрастной структуры населения. Это вызвано тем, что в структуре трудовых миграционных потоков, как правило, преобладают мужчины, а также население трудоспособного возраста. В результате происходит постепенное старение населения малых городов и их опустошение. Еще одним отрицательным эффектом трудовой миграции в трудоизбыточные крупные города является то, что часть мигран-

Таблица 2

Показатели миграции населения в городах Ростовской области в 2017 г.

|

Города Ростовской агломерации и промышленные центы |

Миграционный прирост, чел. |

Отсталые города региона |

Миграционный прирост, чел. |

|

Ростов-на-Дону |

4 975 |

Гуково |

-887 |

|

Волгодонск |

373 |

Шахты |

-579 |

|

Таганрог |

679 |

Донецк |

-361 |

|

Батайск |

1 137 |

Азов |

-460 |

Примечание. Составлено автором.

тов вынуждена трудоустраиваться в сферах, наименее привлекательных для местных жителей, не требующих высокой квалификации. В связи с этим происходит потеря квалификационных навыков работников и снижение уровня трудового потенциала региона в целом.

Таким образом, можно сделать вывод, что при исследовании фактора трудовой миграции в региональном развитии и разработке направления регулирования миграционных процессов следует учитывать, что важная задача развития регионального рынка труда состоит в том, чтобы сформировать такой трудовой капитал, который может быть использован в стратегических интересах регионального развития.

Направления регулирования процессов трудовой миграции на Юге России с позиций релевантности задачам регионального развития

Существующая в настоящее время региональная политика в отношении регулирования процессов трудовой мобильности населения ориентирована на стимулирование миграционных потоков из отсталых регионов с неразвитым промышленным производством в трудодефицитные регионы, а также на развитие самозанятости населения. Одновременно для решения кадровых проблем развития социальной инфраструктуры отсталых территорий реализуются программы привлечения квалифицированных работников медицинской и образовательной сфер в малые города и села. Представляется, что такой подход не в полной мере соответствует принципам сбалансированного пространственного развития. Как показывает практика, большая часть мигрирующего населения из малых городов в районные центры, трудоустраивается в сферах, не предполагающих значительных интеллектуальных усилий (торговля, бытовое обслуживание) [Авраамова, Кулагина, 2010]. Существующие программы занятости населения, переподготовки кадров фактически поощряют снижение квалификации работников, что ведет к примитивизации экономики региона.

Представляется, что в целях сбалансированного развития региональной экономики в решении задач регулирования миграционных потоков следует ориентироваться на зарубежный опыт (Германия, США, Швеция, Нидерланды) реализации механизмов государственно-частного партнерства для привлечения инвесторов на депрессивные и отсталые территории с целью реструктуризации их экономик на основе создания новых рабочих мест.

В теории и практике отечественного регионального управления в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой трудовые потоки не нуждаются в регулировании, поскольку их движение обусловлено рыночными механизмами и стимулирует повышение эффективности использования ресурсного потенциала регионов. Однако нам такой подход представляется невереным. Отсталые и депрессивные территории, имея неразвитую инфраструктуру, систему сбыта и многочисленные кадровые проблемы, априори не обладают инвестиционной привлекательностью для частных инвесторов. Кроме того, данные территории в связи с тяжелыми жилищными условиями, низким уровнем и качеством жизни, а также значительно меньшим размером заработной платы не являются привлекательным местом проживания для высоковалифи-цированного персонала. В этих условиях организовать движение трудовых потоков в регионе таким образом, чтобы обеспечить модернизационные преобразования его экономики, возможно только на основе совместных усилий государства и бизнеса.

При этом основной акцент должен быть сделан на закреплении инновационно активной части трудоспособного населения посредством создания новых высокотехнологичных рабочих мест, развитие системы профессионального образования с целевой подготовкой специалистов.

Как показывает зарубежный, а также имеющийся положительный отечественный опыт, перспективным направлением в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства может стать формирование новых и развитие существующих территориально-промышленных кластеров, позволяющих на долгосрочной основе установить тесные связи между крупными инновационно активными компаниями и малыми предприятиями, создаваемыми на периферийных территориях. Наибольший эффект от функционирования такого кластера будет при условии включения в его структуру учреждений профессионального образования.

В целом основные направления региональной политики в отношении регулирования потоков трудовой миграции могут быть представлены в виде совокупности направлений, ориентированных как на экстенсивное, так и на интенсивное развитие рынка труда. Содержание мер, со- ответствующих данным направлениям, представлено в таблице 3.

Другими словами, государственный уровень управления должен обеспечивать регулирование потоков трудовых мигрантов таким образом, чтобы обеспечить сбалансированное развитие экономики региона.

Заключение

Исследование основных показателей и тенденций развития миграционных процессов на Юге России позволяет говорить о наличии высокой трудовой мобильности населения, которая в большей степени имеет центростремительный характер. Основным фактором, сдерживающим модернизационное развитие региона, является миграционный отток молодежи и значительной части экономически активного населения из периферии. При этом поток трудовых мигрантов из соседних стран, а также других регионов в определенной мере обеспечивает решение проблем развития местного рынка труда. Однако данное развитие носит экстенсивный, а не интенсивный характер. Несмотря на высокий демографический потенциал южнороссийских регионов, наличие федеральных программ привлечения квалифицированных кадров на периферию, а также поддержки талантливой молодежи, низкий уровней качества и жизни населения периферийных территорий региона, неразвитость производственно-хозяйственной сферы и социальной инфраструктуры приводят к низкой эффективности данных программ. Кроме того, неразвитость институциональных механизмов, стимулирующих приток частных инвестиций в развитие отсталых территорий, приводит к продолжающемуся оттоку молодежи и экономически активного населения.

Принимая во внимание положительный отечественный и зарубежный опыт, можно сделать вывод, что в условиях геополитических, демографических и других факторов, определяющих специфику развития региональной экономики Юга России, для ее модернизационного развития необходимо усиление роли государства в решении задач регулирования процессов трудовой миграции в целях устранения диспропорций социально-экономического развития отдельных территорий.

Для активизации модернизационных процессов в регионе представляется необходимым решать задачи регулирования процессов трудовой миграции в системной взаимосвязи с задачами социально-экономического развития периферийных территорий. Для этого целесообразно продолжать реализацию кластерных проектов, позволяющих ориентировать трудовые ресурсы на активизацию своих инновационных способностей и их полноценную реализацию, обеспечив местное население высококвалифицированными рабочими местами.

Список литературы Трудовая миграция как фактор развития экономики юга России

- Авраамова Е. М., Кулагина Е. В., 2010. Программы по снижению напряженности на рынке труда: сохранение трудовых ресурсов в период кризиса // Человек и труд. № 10. С. 14-16.

- Агузарова Л. А., 2016. Концептуальные подходы к управлению воспроизводством социально-трудового потенциала региона // Инновационное развитие экономики. № 4 (34). С. 299-302.

- Безбородова Т. М., 2012. Трудовая миграция и экономическая интеграция Западной Европы // Сибирский торгово-экономический журнал. № 15. С. 54-58.

- Бероева Ф. Ж., Сабанчиев А. Х., 2010. Региональные особенности процессов урбанизации и дезурбанизации // Terra Economicus. Т. 8, №1-3. С. 210-215.

- Васильева А. В., 2017. Прогноз трудовой миграции, воспроизводства населения и экономического развития России // Экономика региона. Т. 13, № 3. С. 812-826. DOI: 10.17059/2017-3-14

- Васильева Е. В., Никулина Н. Л., Шилкова Е. В., 2014. Миграция как индикатор социально-экономического развития регионов России // Институты развития демографической системы общества: V Уральский демографический форум: сб. материалов. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН. С. 30-34.

- Власова О. В., 2017. Миграционный прирост населения как индикатор экономического развития региона // Иннов: электрон. науч. журн. № 3 (32). URL: http://wwwAnnov.ru/sdence/economy/migratsionnyy-prirost-naseleniya-ka.

- Галеева Н. Е., 2012. Миграция населения как фактор влияния и индикатор социально-экономического развития региона // Экономика и управление. № 7 (81). С. 114-118.

- Макаров В. Л., Бахтизин А. Р., Сушко Е. Д., Агеева А. Ф., 2017. Агент-ориентированный подход при моделировании трудовой миграции из Китая в Россию // Экономика региона. Т. 13, № 2. С. 331-341.

- DOI: 10.17059/2017-2-1

- Маслова И. С., 2003. Экономические функции и факторы миграции населения. М.: Изд-во Ин-та экономики РАН. 456 с.

- Сергиенко А. С., Гончарова Н. П., 2015. Трудовые мигранты в сельском хозяйстве: практики взаимодействия с местными сельскими жителями приграничного аграрного региона // Известия Алтайского государственного университета. Т. 1, № 3 (87). С. 190-194.

- Тарасьев А. А., 2013. Построение прогноза миграционных потоков в регионы России // Экономика региона. № 2 (34). С. 192-199.

- Шворина К. В., Фалейчик Л. М., 2018. Основные тренды миграционной мобильности населения регионов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов // Экономика региона. Т. 14, № 2. С. 485-501.

- DOI: 10.17059/2018-2-12

- Эргешбаев У. Ж., 2009. Современная трудовая миграция населения стран Центральной Азии в Россию // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. Т. 10-1, № 7 (62). С. 74-81.

- Фильченков С. В., Пограбова Е. С., 2010. Исследование опыта зарубежных государств по регулированию занятости населения на основе развития внутрирегиональной трудовой миграции // Сервис в России и за рубежом. № 1. С. 202-213.

- Юрасов И. А., Лузгина О. А., Дорофеев В. Д., 2012. Структура трудовой миграции в регионах России // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. № 4 (24). С. 74-79.

- Borjas G. J., 1994. The economics of immigration // Journal of Economic Literature. Vol. 32, № 4. P. 1667-1717.

- Borjas G. J., 2003. The Labor Demand Curve Is Downward Sloping: Reexamining The Impact Of Immigration On The Labor Market // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 118, № 4. Р. 1335-1374.

- Borjas G. J., 2005. The Labor-Market Impact of High-Skill Immigration // American Economic Review. Vol. 95, № 2. Р. 56-60.

- DOI: 10.1257/000282805774670040

- Brёcker H., Jahn E. J., 2011. Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration // The Scandinavian Journal of Economics. № 113. Р. 286-317.

- DOI: 10.1111/j.1467-9442.2010.01634.x

- Brёcker H., Jahn E. J., Upward R., 2014. Migration and Imperfect Labor Markets: Theory and Cross-Country Evidence from Denmark, Germany and the UK // European Economic Review. № 66. P. 205-225.

- Camarota S. A., 2013. The Fiscal and Economic Impact of Immigration on the United States // Testimony Prepared for the Joint Economic Committee. URL: http://cis.org/node/4573.

- Devlin C., Bolt O., Patel D., 2014. Impacts of migration on UK native employment: An analytical review of the evidence // Occasional Paper. № 109. 77 p.

- Jean S., Jimenez M., 2007. The unemployment impact of immigration in OECD countries, OECD Economics Department Working Papers. № 563. Paris: OECD Publishing. 31 p.

- DOI: 10.1787/162425722235

- Juchem Neto J. P., Claeyssen J. C. R., Ritelli D., Mingari Scarpello G., 2009. Migration in a Solow Growth Model // SSRN Electronic Journal.

- DOI: 10.2139/ssrn.1578565

- Manacorda M., Manning A., Wadsworth J., 2012. The Impact of Immigration on the Structure of Wages: Theory and Evidence from Britain // Journal of the European economic association. № 10. P. 120-151.

- Peri G., 2010. The impact of immigrants in recession and economic expansion. Washington, D.C.: Migration Policy Institute. 26 p.

- Simon J. L., 1989. The economic consequences of immigration. N. Y. 263 р.