Трудовой потенциал и материальное благосостояние населения: анализ взаимосвязей

Автор: Чекмарева Елена Андреевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 (43), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется взаимосвязь трудового потенциала и материального благосостояния населения. Рассматривается зависимость между основными показателями рынка труда российских регионов и уровнем бедности их населения. Устанавливается связь качественных характеристик населения и уровня их доходов, а также социальной самоидентификации.

Короткий адрес: https://sciup.org/147110638

IDR: 147110638

Текст научной статьи Трудовой потенциал и материальное благосостояние населения: анализ взаимосвязей

В статье анализируется взаимосвязь трудового потенциала и материального благосостояния населения. Рассматривается зависимость между основными показателями рынка труда российских регионов и уровнем бедности их населения. Устанавливается связь качественных характеристик населения и уровня их доходов, а также социальной самоидентификации.

В настоящее время труд все чаще позиционируется как элемент благосостояния1. Не случайно в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации большое внимание уделяется вопросу повышения производительности труда, «которая будет определяться не столько «фондовооруженностью» периода индустриального развития, сколько уровнем образования и креативностью самого человека» , его трудовым потенциалом.

Анализу взаимосвязей трудового потенциала региона и материального благосостояния населения посвящена

-

1 Сыщикова Е. К вопросу о социальной сущности труда // Человек и Труд - 2006. - №9.

-

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. -Москва: Минэкономразвития, 2008.

Мй№МШ1

ЧЕКМАРЕВА Едена Андреевна аспирант ВНКЦ ЦЭМИ РАН данная работа. В качестве показателя уровня материального благосостояния населения использовался уровень бедности, как абсолютный (к бедным относятся домохозяйства, имеющие доход ниже прожиточного минимума), так и субъективный (с учетом социальной самоидентификации граждан).

Количественная сторона трудового потенциала региона характеризуется уровнем экономической активности населения, занятости и безработицы. Российские регионы существенно различаются по всем этим параметрам. Проведенный нами корреляционный анализ (по статистическим данным Росстата за 2004 г.) показал, что территориальные различия в материальном благосостоянии населения во многом обусловлены ситуацией на рынке труда3. Уровень бедности имеет тесную положительную связь с безработицей (г = 0,623) и отрицательную -с занятостью (г = -0,570), т. е. чем выше уровень безработицы в регионе и ниже уровень занятости, тем шире распространена бедность. При этом регионы с высоким уровнем занятости и низким уровнем безработицы отличаются меньшей долей населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Типичными примерами этого являются Ярославская, Самарская, Тульская, Липецкая, Московская, Псковская и Вологодская области. К регионам с низким уровнем занятости, высокими уровнями безработицы и бедности относятся республики Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Тыва, Бурятия.

Результаты корреляционного анализа подтверждаются статистическими данными по Вологодской области. В 2000 - 2006 гг. снижение уровня безработицы (с 8,3% в 2000 г. до 5,3% в 2006 г.) и рост уровня занятости насе ления (с 62,3 до 65,6%) сопровождались уменьшением распространения бедности (с 25,5 до 17,5%).

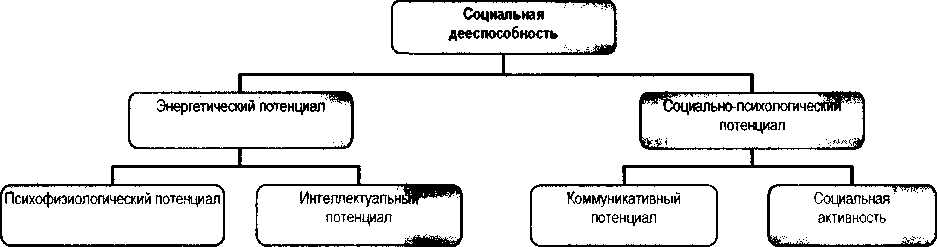

Качественная сторона трудового потенциала региона определяется характеристиками трудоспособного населения4, такими как физическое и психическое здоровье, когнитивный потенциал, творческие способности, коммуникабельность, культурный и нравственный уровень, потребность в достижении. Интегральной характеристикой качества трудового потенциала работника является социальная дееспособность, понимаемая как совокупность качеств, обусловливающих результативность трудовой деятельности в конкретных социальных условиях (рисунок).

Физическое здоровье

Психическое здоровье

Коммуникабельность

Культурный уровень

/т;----------г\

Нравственный уровень

Когнитивный потенциал

Структура социальной дееспособности

Потребность”

достижении

Индекс социальной дееспособности, так же как и частные индексы, измеряется по специальной методике5 и не может приобретать нулевого или отрицательного значения (как не может быть, к примеру, нулевого здоровья). Это всегда некоторая положительная величина, максимальное (теоретически возможное) значение которой равно единице6.

Исследования показывают, что оценка качества трудового потенциала напрямую связана с социальной самоидентификацией человека. В 2007 г. к «бедным» и «нищим» отнесли себя 34% жителей Вологодской области, к «людям среднего достатка» - 57%, «богатыми» посчитали себя менее 1% населения. При этом жители области, относящие себя к «богатым», устойчиво имеют более высокие значения индекса социальной дееспособности (0,695 в среднем за весь период измерений - 2002 - 2007 гг.), чем «бедные» (0,647) и «нищие» (0,623).

Однако социальная самоидентификация населения в большей мере характеризует именно психологическое самоощущение человека в обществе, нежели уровень его материального благосостояния, а бедность при этом часто ассоциируется с социальной несправедливостью.

В повседневной жизни под бедностью понимается уровень материального благосостояния человека, при котором возникают трудности с удовлетворением даже таких основных потребностей, как потребность в пище, одежде и т. п.

С учетом вышесказанного для определения уровня материального благосостояния населения нами использовалась пятибалльная шкала (табл. 1).

Таблица 1. Шкала измерения уровня материального благосостояния населения

|

Кол-во баллов |

Характеристика |

Доля населения, %, 2002 - 2007 гг. |

|

1 |

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать |

3,0 |

|

2 |

Покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей, однако покупка автомашины сейчас недоступна |

12,2 |

|

3 |

Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать на потом |

53,0 |

|

4 |

Денег хватает только на приобретение продуктов питания |

25,2 |

|

5 |

Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, приходится влезать в долги |

6,5 |

Анализ качества трудового потенциала проводился на примере двух крайних категорий: тех, кому денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать (первая группа; 3% населения), и тех, кому денег не хватает даже на приобретение продуктов питания (пятая группа; 6,5% населения).

На протяжении всего периода измерений наблюдается существенный разрыв между индексами социальной дееспособности первой и пятой групп. В среднем за 2002 - 2007 гг. индекс дееспособности первой группы превосходил соответствующий показатель в пятой группе на 0,091 ед. (0,698 против 0,607).

Пятая группа отличается более низкими значениями физического и психического здоровья, когнитивного потенциала, творческих способностей, коммуникабельности, культурного и нравственного уровня, потребности в достижении, т. е. всех без исключения качественных характеристик трудового потенциала (табл. 2).

Такая разница в показателях дееспособности объясняется, с одной стороны, значительным неравенством в доступе к базовым инфраструктурным услугам, когда в преимущественном положении оказываются более обеспеченные граждане, а с другой -зависимостью материального благосостояния от качества трудовой деятельности.

Основной причиной, ограничивающей потребление платных услуг, является недостаток денежных средств (82% представителей пятой группы).

Таблица 2. Значения индексов качественных характеристик трудового потенциала различных категорий населения Вологодской области в зависимости от уровня доходов

|

Показатель |

Категория |

2002 - 2007 гг. |

|

Физическое здоровье |

Пятая группа |

0,746 |

|

Первая группа |

0,655 |

|

|

Разрыв |

-0,091 |

|

|

Психическое здоровье |

Пятая группа |

0,707 |

|

Первая группа |

0,655 |

|

|

Разрыв |

-0,052 |

|

|

Когнитивный потенциал |

Пятая группа |

0,647 |

|

Первая группа |

0,580 |

|

|

Разрыв |

-0,067 |

|

|

Творческие способности |

Пятая группа |

0,610 |

|

Первая группа |

0,528 |

|

|

Разрыв |

-0,082 |

|

|

Коммуникабельность |

Пятая группа |

0,748 |

|

Первая группа |

0,679 |

|

|

Разрыв |

-0,070 |

|

|

Культурный уровень |

Пятая группа |

0,737 |

|

Первая группа |

0,576 |

|

|

Разрыв |

-0,161 |

|

|

Нравственность |

Пятая группа |

0,765 |

|

Первая группа |

0,706 |

|

|

Разрыв |

-0,059 |

|

|

Потребность в достижении |

Пятая группа |

0,718 |

|

Первая группа |

0,602 |

|

|

Разрыв |

-0,115 |

Так, доступ к качественному образованию, прежде всего дошкольному и высшему, все в большей степени определяется уровнем дохода. Менее обеспеченные слои населения реже могут позволить себе платное обучение в вузах, дополнительные образовательные курсы, консультации репетиторов. Б 2007 г. платными образовательными услугами хотели воспользоваться 22% представителей пятой группы, смогли себе это позволить только 6% (в первой группе - 38 и 29%)7.

Как следствие, низкий уровень образования обусловливает невысокие значения индексов культурного и нравственного уровня, недостаточный уровень знаний часто порождает неуверенность в своих силах и сопровождается низким уровнем социальных притязаний (потребности в достижении).

Значения индексов физического и психического здоровья представителей пятой группы также во многом взаимосвязаны с уровнем материального благосостояния. Доступ к основным медицинским услугам, выполнение врачебных предписаний, возможность дополнительного санаторнокурортного лечения напрямую зависят от денежных доходов. К примеру, в 2007 г. 63% представителей пятой группы указали на трудности в приобретении лекарств, связанные с их высокой стоимостью, в то время как в первой группе на это не указал никто8.

Таким образом, возникают своеобразные социальные барьеры, приводящие к сравнительно устойчивой стратификации общества, и бедность порождает новую бедность. Т. е. получается своего рода замкнутый круг: возможность повышения и сохранения качественных характеристик населения во многом определяется уровнем материального благосостояния, который в свою очередь зависит от качества трудового потенциала.

В связи с этим реализация комплекса мер, направленных на повышение реальных денежных доходов населения, является одним из ключевых условий для принципиального роста производительности труда, исходя из задач ускоренного социально-экономического развития региона на среднесрочную и долгосрочную перспективу.