Трудовой потенциал сельских территорий Вологодской области: состояние и проблемы развития

Автор: Панов Михаил Михайлович, Чекмарева Елена Андреевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика труда и управление персоналом

Статья в выпуске: 10 (20), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты статистического анализа современного состояния и развития трудового потенциала сельских территорий Вологодской области. Трудовой потенциал рассмотрен в единстве его количественной и качественной сторон. Проанализированы основные качественные характеристики населения районов области: здоровье, образование, активность.

Сельские территории, трудовой потенциал, рынок труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14746235

IDR: 14746235

Текст научной статьи Трудовой потенциал сельских территорий Вологодской области: состояние и проблемы развития

В статье представлены результаты статистического анализа современного состояния и развития трудового потенциала сельских территорий Вологодской области. Трудовой потенциал рассмотрен в единстве его количественной и качественной сторон. Проанализированы основные качественные характеристики населения районов области: здоровье, образование, активность.

Сельские территории, трудовой потенциал, рынок труда.

Экономические санкции, введенные Российской Федерацией в 2014 году, значительно ограничили продовольственный импорт из западных стран и тем самым создали дополнительный стимул для развития сельского хозяйства российских регионов. На этом фоне поднялась новая волна общественного и научного интереса к сельским территориям страны, состоянию и развитию сельского хозяйства. Проблема необходимости модернизации сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной безопасности не нова, однако, как и многие социально-экономические проблемы, упирается в недостаточное финансирование и человеческий фактор. В частности, как показывают опросы руководителей сельскохозяйственных предприятий Вологодской области, одной из основных проблем, препятствующих развитию отрасли, является недостаток квалифицированных кадров [9]. Однако исследованиям качественного состояния трудового потенциала сельских территорий, оценке способности населения к высокопродуктивному труду, анализу экономической и предпринимательской активности на селе уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания.

Данная статья представляет результаты проведенного авторами статистического анализа современного состояния и развития качественных и количественных характеристик трудового потенциала сельских территорий Вологодской области.

Информационной базой исследования послужили отечественные и зарубежные литературные источники (монографии, научные периодические издания), нормативно-правовые акты, методология официальной отчетности, статистические данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастата), а также Медицинского информационноаналитического центра при Департаменте здравоохранения Вологодской области.

Термин «трудовой потенциал» начал входить в государственные нормативноправовые акты Российской Федерации с 1990-х годов: в мае 1994 года было принято Постановление Правительства РФ № 434 «О целевом проекте формирования трудового потенциала для наукоемкого производства». В научной литературе категория «трудовой потенциал» применяется во множестве значений и зачастую трактуется авторами так, как им удобно, в зависимости от целей конкретного исследования. Подробное изучение исследований трудового потенциала, эволюции развития этого термина и его современной трактовки позволило специалистам Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук критически осмыслить, обобщить и структурировать сложившиеся подходы к определению понятия «трудовой потенциал территории», выделив пять основных подходов: демографический, медико-демографический, статистический, социологический и экономический. Их концептуальные различия и особенности обобщенно представлены в таблице 1.

На наш взгляд, первые четыре подхода уступают экономическому по причине более узкой интерпретации термина «трудовой потенциал», что неоправданно ограничивает возможности исследования. Комплексный анализ трудового потенциала территории требует комбинированного подхода к пониманию данной экономической категории, учета его ресурсной и факторной сущности в их единстве.

Наиболее емко экономическая сущность рассматриваемой категории отражена в теоретическом подходе И.С. Масловой. Согласно ее определению, трудовой потенциал – это «обобщающая характеристика меры и качества совокупности способностей к общественно полезной деятельности, которыми определяются возможности отдельного человека, групп людей, всего трудоспособного населения по их участию в труде» [6].

Таблица 1. Подходы к трактовке понятия «трудовой потенциал»

|

Подход |

Трудовой потенциал (региона, страны, территории) – это… |

|

Демографический |

Население в трудоспособном возрасте |

|

Медико-демографический |

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте |

|

Статистический |

Численность трудовых ресурсов |

|

Социологический |

Качественные характеристики рабочей силы |

|

Экономический |

|

|

Источник: Леонидова Г. В., Чекмарева Е. А. Опыт оценки качества трудового потенциала на региональном уровне // Человек и труд. – 2009. – № 12 – С. 30–33. |

|

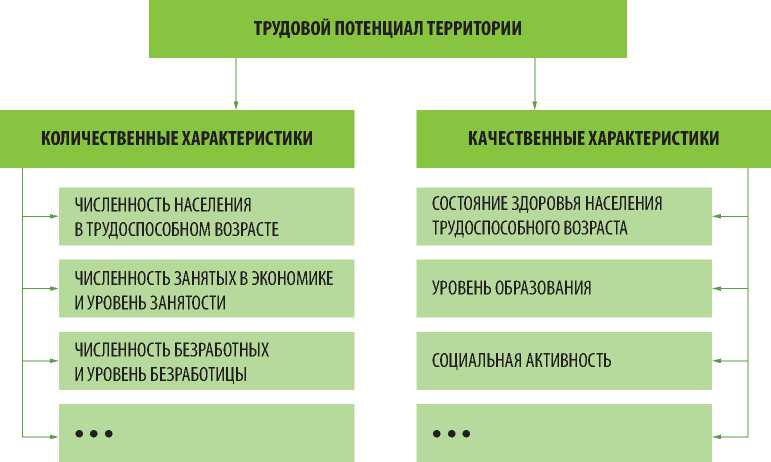

Отсутствие устоявшейся общепризнанной трактовки термина «трудовой потенциал» породило многообразие методологических подходов к его оценке. При этом значительная часть подходов применима только на уровне предприятий, поскольку отталкивается от высокоточных и подробных данных внутренней статистики организаций. Данные Росстата, охватывающие многократно большие масштабы наблюдения, лишены данного преимущества. Отчасти поэтому в отечественной науке методология анализа трудового потенциала на территориальном уровне представлена не столь широко и посвящена преимущественно межрегиональным сравнениям. Накопленный учеными опыт анализа и оценки трудового потенциала представлен широким спектром теоретических и практических подходов [10], что связано с многогранностью данной категории. Тем не менее, обобщая основные существующие подходы, следует отметить, что всеми исследователями подчеркивается важность количественной и качественной составляющих трудового потенциала и в той или иной форме основными качественными характеристиками признаются здоровье, образование, активность населения (рисунок).

Каждая из выделенных нами ключевых качественных характеристик трудового потенциала (здоровье, образование, активность) отражается в определенном наборе показателей официальной статистики. Ниже будут проанализированы те из них, которые в наибольшей степени отражают связь характеристик трудового потенциала с его состоянием.

Помимо сущности и содержания категории «трудовой потенциал», следует остановиться на характеристике такого понятия, как «сельские территории». В «Концепции развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года» дается следующая трактовка: сельские территории – это территории за пределами городов. По сути данный подход отождествляет друг с другом сельские территории в рамках региона [2, с. 59-61], что лишает смысла их дифференцированную оценку. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) широко использует другое определение:

Рис. Характеристики трудового потенциала территории

Источник: Составлено авторами.

территории с долей сельского населения свыше 50% [11]. Исходя из данного подхода, целесообразным, на наш взгляд, будет приравнивание муниципальных районов области, соответствующих названному параметру, к сельским территориям. В пользу такого подхода говорит и то, что «территория» по определению имеет строго установленные границы.

Вологодская область насчитывает 26 муниципальных районов, в которых проживает примерно половина (47,3%) населения региона. Среди муниципальных районов Вологодской области, согласно подходу ОЭСР и в соответствии с методологией Росстата, можно выделить 16 районов, соответствующих характеристике «сельские территории», то есть с долей сельского населения от 50% и более (табл. 2) .

Следует отметить, что начиная с 2000-х годов большинство районов области в целом характеризуется негативными демографическими процессами, что, безусловно, отрицательно сказывается на состоянии трудового потенциала. Стойкая убыль населения, наблюдаемая в последние годы в регионе, приходится в основном на сельские территории. Как видно из таблицы 3, для большинства районов области характерно сокращение численности населения трудоспособного возраста – основы трудовых ресурсов региона. Исключением является Вологодский (прирост составил 1,5%) и Череповецкий (прирост – 0,3%) районы, где существенное положительное влияние оказывает близость к крупным городам. Значимым фактором сокращения трудового потенциала сельских территорий является сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста. К примеру, в 2012 году доля мужчин в общем числе умерших в рабочих возрастах составила 81%; уровень мужской смертности в 4,5 раза превысил уровень женской.

Другим важным количественным показателем трудового потенциала является численность безработных. К сожалению, статистические наблюдения за общим уровнем безработицы не ведутся на уровне районов. Что касается регистрируемого рынка труда, то здесь можно отметить стабильно низкие показатели

Таблица 2. Население муниципальных районов Вологодской области с указанием доли сельского населения в 2012 году

|

Сельские территории |

Численность населения, чел. |

Доля сельского населения, % |

Прочие районы |

Численность населения, чел. |

Доля сельского населения, % |

|

Бабушкинский |

12598 |

100 |

Устюженский |

18019 |

49,6 |

|

Вашкинский |

7601 |

100 |

Бабаевский |

20764 |

43,6 |

|

Верховажский |

13416 |

100 |

Белозерский |

16532 |

42,7 |

|

Вологодский |

51051 |

100 |

Грязовецкий |

34577 |

38,4 |

|

К.-Городецкий |

17293 |

100 |

Шекснинский |

33257 |

36,7 |

|

Междуреченский |

5902 |

100 |

В. Устюгский |

56790 |

30,1 |

|

Нюксенский |

9294 |

100 |

Чагодощенский |

13419 |

26,7 |

|

Сямженский |

8635 |

100 |

Кадуйский |

17029 |

19,2 |

|

Тарногский |

12247 |

100 |

Харовский |

15543 |

18,1 |

|

У.-Кубинский |

7995 |

100 |

Сокольский |

50574 |

15,6 |

|

Череповецкий |

40530 |

100 |

|||

|

Никольский |

21406 |

61,6 |

|||

|

Вытегорский |

26184 |

60,5 |

|||

|

Вожегодский |

15887 |

59,4 |

|||

|

Тотемский |

23438 |

57,9 |

|||

|

Кирилловский |

15538 |

51,3 |

|||

|

Источник: Составлено авторами; Демографический ежегодник Вологодской области. 2012 [Текст] : стат. сб. – Вологда, 2013. – 80 с. |

|||||

Таблица 3. Численность населения трудоспособного возраста в муниципальных районах Вологодской области, чел.

В целом динамика положительная: после кризисных значений 2009 – 2010 гг. наблюдается стойкий спад числа зарегистрированных безработных. В то же время следует учитывать тот фактор, что зачастую жителям разрозненных сельских населенных пунктов проще найти неофициальную работу по месту жительства, нежели регулярно посещать службу занятости в районном центре. С другой стороны, сельские предприятия также предпочитают набирать работников «на месте», либо же, по причине застойности рынка труда, искать специалистов в крупных городах. В результате значительная доля найма проходит на неофициальной основе. При этом приблизительную оценку неформальной занятости можно получить на основании данных по удельному весу безработных в экономически активном населении, численности безработных и среднесписочной численности работников организаций. К примеру, в 2012 году согласно нашим расчетам в сельской местности официально трудоустроенными в местных организациях были 46,5% экономически активного населения, в то время как в среднем по области этот по-

Таблица 4. Состояние регистрируемого рынка труда в районах Вологодской области в 2012 году

Помимо статистики по наемным работникам, актуальным является анализ регистрируемой индивидуальной предпринимательской деятельности. Это позволит сделать выводы не только об инициативности населения в трудовой самореализации, но и о существующих условиях ведения малого бизнеса. Однозначным лидером среди районов области по числу предпринимателей является Тарногский район (54 занятых на 1000 чел. населения в 2012 году; см. табл. 4), существенно превосходящий по данному показателю не только прочие районы, но и крупные города области. Что характерно, он же лидирует по числу прибыльных организаций (83,7%) и входит в тройку лидеров по сальдированной прибыли организаций среди сельских территорий. В числе отстающих можно отметить Кичменгско-Городецкий (20 предпринимателей на 1000 чел. населения) и Во-жегодский (18,5) районы, хотя в целом по сравнению с 2000 годом во всех районах наблюдается существенный рост (в среднем с 20 до 34).

Состояние рынка труда лишь косвенно свидетельствует о трудовом потенциале территории, отражает его количественную характеристику и степень реализации. В то же время, можно с уверенностью говорить, что недостаточная реализация трудового потенциала пагубно сказывается на распределении трудовых ресурсов, уводит самые перспективные кадры в населенные пункты с более благоприятными условиями для трудовой самореализации. Это отражается и на миграционной ситуации в регионе: несмотря на то, что общий баланс миграционных потоков в области близок к нулю, отток из удаленных районов области приобретает масштабы, угрожающие депопуляцией значительной части региона (табл. 5) .

Как видно из официальной статистики (см. табл. 5), плотность населения сельских территорий области стремительно сокращается, в ряде районов (Бабушкинский, Вытегорский, Междуреченский, Нюксенский) приближаясь к значениям слабозаселенных территорий Севера и Сибири: Амурской области (2,3 человек на кв. км.), Республики Коми (2,1), Республики Тыва (1,8) и др. На фоне постепенного снижения естественной убыли населения к 2012 году проблема миграционного оттока вышла на первый план. Если значение естественной убыли в сельских территориях повысилось с -9,3‰ в 2000 году до -3,8‰ в 2012 году, то значение коэффициента миграционного прироста (убыли) снизилось за тот же период с 2‰ до -6%о (см. табл. 5) .

Следует отметить, что общее по региону сальдо миграции невелико: -1‰, что в случае Вологодской области отдает изучению внутренних миграционных потоков первостепенное значение. Внутреннюю миграцию, в общем смысле, нельзя трактовать как однозначно негативное явление с позиций оценки трудового потенциала региона. Внутрирегиональное

Таблица 5. Прирост и плотность населения в районах Вологодской области, чел.

Однако в разрезе районов области и, в особенности, сельских территорий явление может иметь ряд существенных «побочных эффектов». Так, вполне вероятна ситуация, при которой перераспределение трудовых ресурсов в пространстве также часто подразумевает их перераспределение в структуре видов экономической деятельности, т.е. территориальная мобильность совмещается с профессиональной. В результате повышение про- изводительности труда зачастую лишь свидетельствует об отказе от работы в низкопроизводительной отрасли (например, сельском хозяйстве) в пользу более доходных профессий в сферах строительства, торговли, сферы услуг и пр. Предположение отчасти подтверждается стремительными темпами сокращения числа работников сельского хозяйства области: в среднем на 2 тыс. в год. При этом наибольшее сокращение происходит именно в районах с наиболее высоким миграционным оттоком. Так, в Кичменгско-Горо-децком районе (миграционный прирост -22‰) в период 2000 – 2012 гг. число работников сельскохозяйственной отрасли сократилось в 3 раза, в Бабушкинском (-14‰) – в 7 раз, в Никольском (-19‰) – в 3,5 раза, в Харовском (-18‰) – в 3,5 раза. Незначительный приток населения не способен компенсировать убыль трудовых ресурсов, что актуально не только для сельских территорий, но и для районов с относительно высокой долей городского населения. При этом можно проследить явную тенденцию повышения показателя притока населения по мере приближения к крупным городам.

Описанные явления и процессы определяют не только количество трудовых ресурсов, но и неминуемо сказываются на качественном состоянии трудового потенциала. Поэтому наряду с анализом численности и активности населения как характеристик трудового потенциала территории важным является выявление трендов изменения уровня образования. Измерение уровня образования в России основывается на результатах Всероссийской переписи населения, которая проводится раз в несколько лет (последние данные были получены в 2010 году). В период с 2002 по 2010 год уровень образованности населения районов области вырос. Сопоставление данных в территориальном разрезе позволяет отметить лишь несущественное отставание сельских территорий по удельному весу населения, окончившего вузы в сравнении с прочими районам: 101 чел. на 1000 чел. населения в сельских территориях, 118 – в прочих (табл. 6). Кроме того, можно наблюдать рост значения показателя по мере приближения к крупных городам.

Что касается охвата населения начальным образованием (минимум 3 класса начального школьного образования), то следует отметить наличие высоких показателей во всех районах. Наименьшие результаты отмечаются в Кирилловском (23 необразованных на 1000 чел. населения старше 15 лет в 2012 году; табл. 6), Никольском (24), Устюженском (16) районах, что немного больше чем в среднем по России (6). В прочих районах охват образованием также широк: от 98,6 до 99,6%. При этом можно отметить тенденцию к росту показателя в среднем по области по сравнению с 2002 годом (на 0,7%). В то же время по сравнению с крупными городами уровень образования в районах области не так велик. Удельный вес жителей крупных городов, окончивших вуз, более чем в два раза выше среднего показателя по муниципальным районам. Кроме того, число выпускников учреждений среднего общего и профессионального образования в районах сокращается, что в долгосрочной перспективе может существенно изменить структуру населения сельских территорий по уровню образования с перекосом в сторону более низкого уровня.

Не менее важной характеристикой трудового потенциала территории является здоровье населения. Ограниченность статистики в разрезе районов позволяет оценивать здоровье только от противного: путем анализа заболеваемости и смертности. Общая заболеваемость в области имеет удовлетворительное значение: в 2012 году 155 случаев зарегистрированных заболеваний на 1000

Таблица 6. Уровень образования населения и обеспеченность услугами образования в районах Вологодской области в 2010 году (на 1000 жителей старше 15 лет)

Помимо общей заболеваемости, весьма важна и динамика «социально значимых болезней». Для анализа были выбраны две группы заболеваний, которые находятся в числе наносящих наибольший вред трудоспособности населения: алкогольные психозы и онкологические заболевания. Как и в случае с общей заболеваемостью, динамика онкологических заболеваний показывает незначительный рост (16,4% за период с 2000 по 2012 гг.; табл. 7). Наибольшая распространенность отмечается в Вашкинском, Череповецком и Харовском районах. В ситуации с алкогольными психозами тенденции неоднозначны, что во многом связано с их низкой частотностью. На основании статистики можно отметить пониженное число случаев в районах по сравнению с городом, однако это может вполне объясняться низким уровнем контроля над подобными заболеваниями в сельской местности. По прочим социально значимым заболеваниям можно отметить стойкую тенденцию сокращения числа зарегистрированных случаев. Заболеваемость сифилисом снизилась в среднем в 5 раз, гонореей – в 2,5 раза, гепатитом – более чем в 20 раз (в большинстве районов до нуля). В то же время заболеваемость туберкулезом почти не изменилась: 33,5 случаев на 100000 чел. населения в 2000 году, 32,9 – в 2012 году.

Смертность в трудоспособном возрасте в районах области в период с 2000 по 2012 год практически не изменилась: в среднем около 8 смертей на 1000 чел. трудоспособного возраста в год в сельских территориях и около 7 – в прочих.

Таблица 7. Заболеваемость и смертность в районах Вологодской области в 2012 году

|

Район |

Общая заболеваемость, на 100 тыс. чел. |

Онкологические заболевания, на 100 тыс. чел. |

Алкогольные психозы, на 100 тыс. чел. |

Смертность в трудоспособном возрасте, на 1000 чел. трудоспособного возраста |

||||

|

2012 г. |

в % к 2000 г. |

2012 г. |

в % к 2000 г. |

2012 г. |

в % к 2000 г. |

2012 г. |

в % к 2000 г. |

|

|

Всего по области |

154630 |

117,3 |

352,4 |

116,4 |

99,5 |

98,9 |

6,8 |

93,7 |

|

Сельские территории |

135750 |

125,2 |

301,1 |

97,0 |

80,7 |

117,7 |

8,3 |

109,0 |

|

Бабушкинский |

108208 |

136,7 |

249,2 |

85,2 |

7,7 |

13,6 |

9,0 |

127,1 |

|

Вашскинский |

138035 |

113,4 |

449,2 |

132,8 |

25,4 |

276,1 |

10,8 |

103,6 |

|

Верховажский |

100380 |

127,3 |

341,3 |

140,5 |

36,5 |

н/д* |

7,0 |

90,3 |

|

Вожегодский |

130033 |

116,4 |

319,4 |

91,8 |

152,0 |

240,0 |

9,9 |

111,4 |

|

Вологодский |

108497 |

111,5 |

289,5 |

86,1 |

173,9 |

112,1 |

5,7 |

77,7 |

|

Вытегорский |

127960 |

129,3 |

207,8 |

60,0 |

111,8 |

110,6 |

11,1 |

105,7 |

|

Кирилловский |

91329 |

80,6 |

318,4 |

75,3 |

178,5 |

268,0 |

8,6 |

105,1 |

|

К.-Городецкий |

119126 |

109,4 |

250,0 |

93,1 |

33,8 |

н/д |

10,8 |

183,3 |

|

Междуреченский |

217456 |

115,4 |

367,2 |

114,4 |

149,6 |

173,1 |

12,7 |

165,1 |

|

Никольский |

121135 |

151,7 |

220,8 |

109,2 |

н/д |

н/д |

9,5 |

126,9 |

|

Нюксенский |

151129 |

145,6 |

227,3 |

70,8 |

10,5 |

22,8 |

8,6 |

136,1 |

|

Сямженский |

160616 |

127,3 |

216,9 |

62,4 |

22,7 |

65,2 |

8,2 |

121,7 |

|

Тарногский |

140178 |

127,5 |

273,2 |

116,0 |

23,8 |

н/д |

9,5 |

148,5 |

|

Тотемский |

155337 |

134,1 |

349,4 |

109,4 |

118,1 |

205,4 |

7,2 |

101,7 |

|

У.-Кубинский |

192362 |

175,4 |

247,9 |

79,2 |

74,5 |

396,3 |

9,2 |

147,6 |

|

Череповецкий |

110218 |

120,8 |

490,0 |

157,7 |

86,6 |

68,2 |

7,1 |

99,1 |

|

Прочие районы |

148241 |

118,1 |

298,1 |

88,1 |

82,3 |

132,8 |

8,2 |

122,6 |

|

Бабаевский |

133027 |

129,2 |

225,4 |

66,4 |

55,8 |

106,1 |

11,7 |

110,2 |

|

Белозерский |

169935 |

140,6 |

303,5 |

95,0 |

129,5 |

152,0 |

11,2 |

133,7 |

|

Великоустюгский |

175500 |

130,9 |

294,2 |

84,2 |

88,6 |

152,5 |

8,0 |

406,0 |

|

Грязовецкий |

113499 |

113,8 |

267,9 |

93,1 |

50,8 |

106,1 |

7,6 |

82,0 |

|

Кадуйский |

137790 |

134,1 |

306,8 |

73,8 |

41,0 |

158,3 |

10,5 |

128,4 |

|

Сокольский |

185234 |

103,2 |

287,9 |

89,1 |

155,3 |

148,6 |

8,3 |

313,8 |

|

Устюженский |

134445 |

113,9 |

247,9 |

96,3 |

102,9 |

141,0 |

10,4 |

113,6 |

|

Харовский |

155279 |

102,6 |

423,1 |

119,3 |

80,5 |

82,3 |

12,5 |

125,5 |

|

Чагодощенский |

148041 |

127,8 |

304,8 |

62,0 |

н/д |

н/д |

10,9 |

83,0 |

|

Шекснинский |

129658 |

99,3 |

319,6 |

131,5 |

36,1 |

291,1 |

5,9 |

61,6 |

*Случаев не зафиксировано либо нет данных.

Источник: Составлено авторами; Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения за 2012 год : стат. сб. / МИАЦ при Департаменте здравоохранения Вологодской области. – Вологда, 2013. – 133 с.

Относительно благоприятная ситуация наблюдается в Вологодском и Шекснин-ском районах: около 6 смертей на 1000 лиц трудоспособного возраста при стойкой динамике сокращения (см. табл. 7). В то же время, значительное число приграничных районов (Вытегорский, Между-реченский, Бабаевский и др.) отличаются более высокими значениями показателя. Значение показателя в центральной части области при этом сравнительно невысокое.

Таким образом, на основании рассмотренных данных статистики, можно сделать вывод об общем ухудшении количественного и качественного состояния трудового потенциала сельских территорий Вологодской области, равно как и большинства прочих районов. В первую очередь это проявляется в сокращении количественных показателей трудового потенциала, объясняющимся миграционным оттоком в пользу крупных городов, который не восполняется естественным путем в силу отрицательного или близкого к нулю сальдо прироста населения. Ситуация усугубляется высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста. Потери можно наблюдать и в качественных характеристиках. В результате количественные и качественные потери трудового потенциала сельских территорий можно наблюдать как на стадии его формирования и распределения, так и в процессе его реализации. При этом следует отметить схожие тенденции не только в сельских территориях области, но и в подавляющем большинстве прочих районов области, значительно уступающих крупным городам региона по большинству индикаторов состояния трудового потенциала. Однако, несмотря на обозначенные проблемы, в развитии трудового потенциала сельских территорий есть и положительные тенденции: рост уровня образования и предпринимательской активности населения. На наш взгляд, именно эти сильные стороны могут стать опорой для модернизации сельского хозяйства в регионе и развития сельской экономики.

Список литературы Трудовой потенциал сельских территорий Вологодской области: состояние и проблемы развития

- Леонидова Г. В., Чекмарева Е. А. Опыт оценки качества трудового потенциала на региональном уровне//Человек и труд. -2009. -№ 12 -С. 30-33.

- Демографический ежегодник Вологодской области. 2012 : стат. сб. -Вологда, 2013. -80 с.

- Муниципальные районы и городские округа Вологодской области: 2000 -2012 гг.: стат. сб./Вологдастат. -Вологда, 2013.

- Труд и занятость в разрезе районов Вологодской области: стат. бюллетень. -Вологда, 2013. -90 с.

- Муниципальные районы и городские округа Вологодской области: социально-экономические показатели, 2012: стат. сб./Вологдастат. -Вологда, 2013. -324 с.

- Уровень образования населения Вологодской области: итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: стат. сб. -Вологда, 2012. -238 c.

- Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения за 2012 год: стат. сб./МИАЦ при Департаменте здравоохранения Вологодской области. -Вологда, 2013. -133 с.

- Качество трудового потенциала в регионах России /Н. М. Римашевская, В. К. Бочкарева, Г. Н. Волкова, Л. А. Мигранова//Народонаселение. -2012. -№ 3. -С. 111-138.

- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года /Центр экономической безопасности. -Режим доступа: econsec.ru/files/28.pdf

- Копейкина, Н. А. Вологодская область в условиях демографического кризиса /Н. А. Копейкина//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. -2012. -№ 4. -С. 41-52.

- Леонидова, Г. В. Опыт оценки качества трудового потенциала на региональном уровне /Г. В. Леонидова, Е. А. Чекмарева//Человек и труд. -2009. -№ 12. -С. 30-33.

- Леонова, Л. А. Неформальная занятость в России: проблемы появления и изучения /Л. А. Леонова, Н. А. Шушунина//Молодой ученый. -2011. -№ 11. -Т. 1. -С. 132-135.

- Маслова, И. С. Трудовой потенциал советского общества. Вопросы теории и методологии исследования /И. С. Маслова. -М.: Политиздат, 1987. -125 c.

- Реш, О. В. Миграция населения как фактор развития мир-системного пространства города /О. В. Реш, Л. Г. Скульмовская//Наука. Искусство, Культура. -2014. -№ 3. -С. 95-102.

- Синявская, О. В. Неформальная занятость в современной России: измерение, масштабы, динамика : научный проект НИСП/О. В. Синявская. -М.: Поматур, 2005. -С. 30-31.

- Советов, П. М. Условия и факторы движения сельхозпроизводителей по инновационному пути развития /П. М. Советов, Н. П. Советова, С. А. Волкова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 4. -С. 212-225.

- Шабунова, А. А. Трудовой потенциал региона : учеб. пособие/А. А. Шабунова, Е. А. Чекмарева. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. -107 с.

- OECD Regional Typology /OECD Directorate for Public Governance and Territorial Development. -2011. -Available at: http://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf