Творческая активность обучающихся и ее формирование средствами ТРИЗ-технологии (на примере изучения естественно-научных дисциплин)

Автор: Фуфаев Иван Валентинович

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 4 (6), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется понятие творческой активности, раскрываются ее компоненты; рассматриваются основы ТРИЗ; раскрываются компоненты ТРИЗ-технологии; анализируются результаты опытно-поисковой работы по развитию творческой активности обучающихся с использованием ТРИЗ-технологии.

Творческая активность, триз, триз-технология, диагностика творческой активности, развитие творческой активности с использованием триз-технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14219309

IDR: 14219309

Текст научной статьи Творческая активность обучающихся и ее формирование средствами ТРИЗ-технологии (на примере изучения естественно-научных дисциплин)

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

В современных условиях творческая личность становится востребованной обществом на всех ступенях ее развития. Изменения в жизни, происходящие за небольшой отрезок времени, настоятельно требуют от человека качеств, позволяющих творчески и продуктивно подходить к любым изменениям. Для выживания в ситуации постоянных изменений, чтобы адекватно на них реагировать, человек должен активизировать свой творческий потенциал.

Творчески активные личности необходимы для решения интеллектуальных задач собственной жизни, решения социальных и научных проблем.

Развитие творческой активности личности – процесс сложный и длительный. На различных возрастных этапах ее формирования он имеет свою специфику, во многом обусловленную общими особенностями каждого из этих этапов.

Формирование творческой активности личности связано с созреванием внутренних предпосылок творчества – творческих способностей, следовательно, структура этого процесса определенным образом вписана в цикличную структуру процесса развития способностей, описанную С. Л. Рубинштейном. Согласно его концепции, ключевым звеном в спирали развития способностей является реализация возможностей, осуществляемая в деятельности. По ходу реализации возможностей формируется новый уровень развития способностей, превращающийся в базу для нового цикла реализации возможностей. Таким образом, включение ситуативной творческой активности является шагом в процессе развития творческой активности как характеристики личности, а внешние и внутренние предпосылки генезиса ситуативной творческой активности соответствуют факторам развития творческой активности в целом.

Проблема развития творческой активности многопланова и разрабатывается рядом наук. История исследований проблемы твор- ческой активности показывает неразрывную связь с проблемой активности личности вообще. В понимании сущности активности наиболее продуктивным представляется позиция ученых, рассматривающих это понятие диалектически через взаимосвязь и взаимообусловленность различных факторов (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), когда под активностью понимается не любая реакция субъекта на влияния внешней среды, а лишь такая, в процессе которой субъект, приспосабливаясь к окружающим условиям, переделывает эти условия, изменяясь при этом и сам (А. Н. Леонтьев) [4].

В ряде исследований (В. А. Петровского и др.) активность трактуется как движение, характеризующее деятельность и неотделимое от нее. Активность рассматривается им как возможность деятельности, как динамическая сторона деятельности, как расширенное воспроизводство деятельности. Сходная позиция и у А. А. Люблинской, считающей, что активность человека всегда выражена в выполняемом им действии (соединении, разрушении, изменении). Сложный сплав органических черт личности и умений, наличие «творческой жилки», пытливости, интереса, владение рациональными способами действий видит в активности И. Я. Лернер [5].

В педагогике активность раскрывается как важнейшее свойство личности, состоящее в способности изменять окружающую действительность в соответствии с собственными потребностями, взглядами, целями и проявляющееся в интенсивной деятельности в труде, учении, творчестве и т. п. Г. И. Щукина показала диалектику двух основных подходов к пониманию в педагогике данной способности: активность рассматривается как синоним деятельности или качества деятельности личности. Активность выражает не саму деятельность, а ее уровень и характер. Как принадлежность деятеля, она влияет и на процесс целеполагания, и на осознание мотивации, и на выбор способов деятельности.

Большинство авторов (Д. Б. Богоявленская, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина и др.) высшей формой активности в любом виде деятельности – игре, труде, познании – считают творческую активность (в зависимости от отношения субъекта к деятельности, проявления им в деятельности инициативы, самостоятельности). Причем творческая активность, представляя верхний уровень активности, базируется на различных ее типах, включает их в свою структуру.

В современных психолого-педагогических исследованиях вопрос о сущности творческой активности является дискуссионным. Различные подходы к сущности этого понятия обусловлены тем, что она, являясь сложным образованием, выступает и рассматривается авторами под различными углами зрения: со стороны деятельности – как цель, средство и результат деятельности, ее качественная характеристика; со стороны субъекта деятельности – как предпосылка и результат развития личности.

Вопросы развития творческой активности личности нашли свое отражение в работах психологов А. В. Петровского, М. Г. Ярошевско-го. Исследованиями А. Н. Лука, Я. А. Пономарева, Г. С. Сухобской раскрыта сущность единства творческого процесса детей и взрослых и установлены возможности развития творческой активности во всех видах деятельности [7].

В работе творческая активность рассматривается как свойство личности. Источником творческой активности личности, находящейся под воздействием внутренних и внешних факторов, являются ее потребности. А сама творческая активность, являясь одним из основополагающих свойств личности, проявляется в интеллектуальной, эмоциональной, волевой готовности личности (то есть ее способности, стремления и желания) включиться в творческую деятельность; осуществлять эту деятельность наиболее рациональными, оптимальными способами, направленными на достижение результатов деятельности. В исследовании творческая активность обучающегося трактуется как сложное интегральное образование, включающее креативность (как способность создавать новое), готовность к творческой деятельности (как определенную мотивированность к творческой деятельности) и умения творческой деятельности.

Развитие творческой активности в определенной степени связано с развитием методов творческого поиска. Перспективным направлением решения данной задачи является ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и ТРИЗ-технология.

ТРИЗ включает в себя: законы развития технических систем, структурный анализ систем, алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), информационный фонд, веполь-ный анализ, методы развития творческого воображения личности и коллективов.

Практика показала, что ТРИЗ универсальна, способна работать не только в технических системах, но и в других системах (медицине, искусстве, образовании). В педагогике это направление получило название ТРИЗ-педагогика и ТРИЗ-технология. ТРИЗ-техноло-гия как научное и педагогическое направление сформировалась в нашей стране в конце 1980-х гг. Она является одной из современных технологий развивающего обучения и дает возможность развивать творческую активность как осознанный, целенаправленный, управляемый и эффективный процесс мыследеятельности.

Концепцией ТРИЗ-технологии стала структура развития знаний, повторяющая общий путь развития потребностей в знаниях и разделение наук на естественные, гуманитарные и теоретические, что неизбежно влечет за собой смену содержания образования. При продуктивной форме учебного процесса ключевой оказывается роль учителя, она заключается в планомерной и целенаправленной организации проблемных ситуаций, которые вынуждают учащегося добывать знания в ходе проведения исследовательской работы (экспериментальной или теоретической), в постановке задач перед учащимися и оказании помощи в необходимых случаях.

Методологическими и методическими идеями, на которые опирается ТРИЗ-техноло-гия, являются генетический анализ, алгоритм решения проблемных ситуаций, комплекс методов развития воображения и ряд других методов.

Алгоритм решения проблемных ситуаций (АРПС) представляет собой четкую программу в виде последовательности операций (шагов) по анализу проблемы, преобразованию исходной ситуации в задачу, выявлению противоречия, способов его устранения и поиска решения, максимально приближенного к идеальному [1].

ТРИЗ-технология может быть реализована при обучении творчеству учащихся разных возрастных категорий (от дошкольников до взрослой аудитории). Вопросы развития креативности учащихся средствами ТРИЗ в дошкольном возрасте рассматриваются в исследовании Т. А. Сидорчук. Проблему развития творческой активности младших школьников анализирует А. А. Нестеренко. Использованию ТРИЗ-технологии при изучении дисциплин в средней школе посвящены работы А. А. Гина, Б. Л. Злотина, А. В. Зусман, А. Л. Камина, А. А. Нестеренко, Ю. П. Саламатова, Ю. Г. Тамберга, Н. Н. Хоменко. Необходимость введения ТРИЗ-технологии в преподавание

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

учебных дисциплин в вузах подчеркивается такими исследователями, как Л. М. Брагина, А. И. Гасанов, С. М. Кокин, М. И. Меерович, В. А. Михайлов, Е. А. Федорова, Л. И. Шрагина, Н. Н. Хоменко [3].

Группой исследователей под руководством М. М. Зиновкиной разработана концепция непрерывного формирования творческих способностей. Система непрерывного формирования творческого мышления (НФТМ, автор М. М. Зиновкина), позволяющая создавать новые технологии креативного образования, в том числе и на начальных этапах становления личности, включает в качестве педагогических средств инструменты и механизмы ТРИЗ. По М. М. Зиновкиной, процесс формирования творческого системного мышления будет успешным, если:

-

• будут созданы условия для активной поисковой деятельности обучаемых;

-

• сам процесс формирования будет носить системный характер;

-

• будет обеспечена непрерывность формирования на всех ступенях образовательной системы (дошкольное – школьное – среднее профессиональное – высшее – послевузовское) [2].

Также было проведено экспериментальное изучение творческой активности обучающихся. Для диагностики использовались различные тестовые задания («Изучение творческого потенциала личности» А. Н. Лука). Также для диагностики использовался адаптированный вариант тестового задания С. Медника – RAT (тест отдаленных ассоциаций), тестовые задания Джонсона, Торренса.

На основании рабочего определения творческой активности обучающихся в творческой деятельности были выделены компоненты, которые обусловливают особенности построения познавательных гипотез и способов их деятельностного разрешения. В исследовании выделяется мотивационный, деятельностный и креативный компоненты творческой активности обучающихся (на основе позиции исследователей В. И. Андреева, А. А. Кирсанова), так как творческая деятельность как одна из сфер человеческой деятельности подчиняется общим закономерностям психологической науки о деятельности.

Итоговый результат развития творческой активности обучающихся рассматривался как среднее по трем выделенным компонентам.

Экспериментальная работа исследования проводилась на базе физико-математического, исторического, филологического факультетов и факультета иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета. Также экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ Андреевской

СОШ имени Н. Н. Благова Чердаклинского района Ульяновской области, МБОУ КШ № 7 имени В. В. Кашкадамовой г. Ульяновска.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач исследования были выбраны две группы обучающихся: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), всего в экспериментальной части исследования принимали участие 363 человека (ЭГ – 83 школьника и 152 студента; КГ – 45 школьников и 83 студента).

На формирующем этапе эксперимента (2005–2010 гг.) проверялась достаточность и надежность выделенных педагогических условий и средств, стимулирующих творческую активность обучающихся в полной представленности входящих в нее компонентов. В рамках формирующего этапа эксперимента были использованы элементы ТРИЗ-технологии в процессе обучения физике, методике преподавания физики и концепциям современного естествознания. Обучающиеся овладевали методом генетического анализа систем, алгоритмом решения изобретательских задач и комплексом методов развития воображения.

Для реализации первого педагогического условия – включение обучающихся в творческую деятельность с использованием ТРИЗ-технологии – использовались творческие задания, посредством которых развивалось воображение и отрабатывались навыки творческой деятельности по технологии ТРИЗ.

На занятиях по курсу «Физика + ТРИЗ» учащиеся решали творческие задачи, используя законы развития технических систем, ве-польный анализ, систему стандартов и элементы алгоритма решения изобретательских задач. В 11 классах учащиеся использовали ТРИЗ при изучении темы «Электродинамика», в 10 классах – при изучении темы «Механика». Реализация интегрированного курса «Естествознание + ТРИЗ» опиралась на принципы функционально-системного подхода, в соответствии с которым окружающий мир рассматривается как система. Использовались системный оператор, законы развития систем, алгоритм решения проблемных ситуаций. В рамках интегрированного курса «Методика преподавания физики + ТРИЗ» был использован инструментарий ТРИЗ-технологии: генетический анализ ситуаций, алгоритм решения проблемных ситуаций, элементы теории развития творческой личности и комплекс методов развития творческого воображения.

Вторым педагогическим условием развития творческой активности обучающихся является алгоритмизация творческой деятельности обучающихся. Были использованы элементы АРИЗ, вепольный анализ, поиск противоречия, формулирование идеального конеч- ного результата на занятиях физики, АРПС на занятиях по физике и методике преподавания физики.

Третье педагогическое условие – реализация принципа системности в использовании ТРИЗ-технологии – применялось на практических занятиях по курсу «Концепции современного естествознания» функционально-системный подход. Система общих законов природы рассматривается с позиций функциональносистемного подхода как потребность человека в знаниях – чтобы понимать происходящие вокруг него природные процессы и использовать их для выживания и более удобного существования.

Программа курса «Естествознание + ТРИЗ» была составлена таким образом, чтобы на первых занятиях дать студентам общие принципы функционально-системного подхода. В частности, анализировались такие понятия, как функция, структура, элементы, связи, свойства. Также использовался более сложный инструментарий ТРИЗ-технологии: генетический анализ, системный оператор и выявление противоречий.

Далее проводимые в экспериментальных группах констатирующие и итоговые срезы рассматривались в сравнении между собой и в сопоставлении с данными параллельных групп той же специальности. Согласно рассмотренному ранее представлению о творческой активности личности как единстве трех компонентов выделены основные показатели, критерии и диагностируемые признаки показателей сформи-рованности данного феномена у студентов и школьников. При выборе показателей, характеризующих три группы критериев, нами использовались показатели, применяемые в общей психологии (М. Воллах, Дж. Гилфорд, Н. Коган, Е. Торренс) и результаты исследований В. И. Андреева, Д. Б. Богоявленской, Я. А. Пономарева, Н. В. Тупаревой, Е. Л. Яковлевой [6].

Среди основных критериев и показателей для определения уровня сформированно-сти творческой активности обучающихся был предложен такой критерий, как мотивированность обучающихся на творческую деятельность (мотивационный критерий). Данный критерий рассматривался с позиции таких показателей, как стремление заниматься творчеством, интерес к творчеству.

Критерии владения обучающимися умениями творческой деятельности при изучении предметов «Физика», «Методика преподавания физики», «Концепции современного естествознания» используются для изучения деятельностной стороны сформированности творческой активности обучающихся (деятельностный критерий). Изучение деятельностного критерия можно осуществлять с помощью следующих показателей: умение сформулировать проблему и найти метод ее решения, умение преобразовывать ситуацию в задаче.

Творческость определяет креативную сторону творческой активности обучающихся (креативный критерий). Выделенный критерий можно охарактеризовать с помощью поисковой направленности, оригинальности, ассоциативности мышления.

Анализ результатов экспериментального исследования уровня развития творческой активности обучающихся экспериментальной и контрольной групп показал, что в начале эксперимента уровень творческой активности существенно не различался. В конце эксперимента наблюдалось увеличение числа обучающихся, показавших высокий уровень творческой активности (студенты – с 15,8 до 23,1 %; школьники – с 18,5 до 23,3 %), а число обучающихся, показавших низкий уровень творческой активности, уменьшилось (студенты – с 47,6 до 34,9 %; школьники – с 50,6 до 40,9 %). Результаты развития творческой активности обучающихся представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровни развития творческой активности обучающихся (количество и процент)

|

Уровни |

Группы обучающихся |

|||||||

|

ЭГ |

КГ |

|||||||

|

Начало эксперимента |

Конец эксперимента |

Начало эксперимента |

Конец эксперимента |

|||||

|

Кол. |

% |

Кол. |

% |

Кол. |

% |

Кол. |

% |

|

|

Студенты |

||||||||

|

Высокий |

24 |

15,79 |

35 |

23,03 |

14 |

15,66 |

14 |

15,66 |

|

Средний |

56 |

36,62 |

64 |

42,11 |

31 |

37,35 |

31 |

37,35 |

|

Низкий |

72 |

47,59 |

53 |

34,87 |

39 |

46,99 |

39 |

46,99 |

|

Школьники |

||||||||

|

Высокий |

15 |

18,47 |

19 |

23,29 |

8 |

17,78 |

8 |

18,52 |

|

Средний |

26 |

30,92 |

30 |

35,74 |

14 |

31,11 |

14 |

31,11 |

|

Низкий |

42 |

50,60 |

34 |

40,96 |

23 |

51,11 |

23 |

50,37 |

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

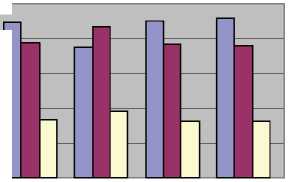

Для большей наглядности полученные результаты продемонстрируем на рисунках 1–2.

Результаты эксперимента были обработаны методами математической статистики. С целью установления наличия связи между компонентами творческой активности обучающихся и подведения итогов по уровням творческой активности обучающихся был проведен корреляционный анализ с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Для вычисления этого коэффициента была использована компьютерная програм- ма Excel. Полученные эмпирические значения вать статистические методы, соответствующие особенностям выборки. В исследовании для определения достоверности разницы средних при независимых выборках (в эксперименте это экспериментальная и контрольная группы) целесообразно использовать критерий Фишера. Суть углового преобразования Фишера состоит в переводе процентных долей в величины центрального угла, который измеряется в ради- анах. Большей процентной доле соответствует больший угол φ, а меньшей доле – меньший угол, но соотношения не являются линейными:

ф

= 2 • arcsin ( sTP ) ,

( rмот-деят = 0,34, rмот-креат = 0,54, rкреат-деят = 0,52)

сравниваем с таблицей критических значений.

В исследовании при n = 24, r0,05 = 0,32. Все проведенные исследования соответствуют приня-

тым в педагогике критическим значениям уровня статистической значимости (5 %).

Для подтверждения эффективности реализации предложенной программы по развитию творческой активности обучающихся в экспериментальных группах были определены нулевая и альтернативная ей гипотезы: H0 – уровень развития творческой активности в экспериментальной и контрольной группах не отличается; H1 – уровень развития творческой активности в экспериментальной и контрольной

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

группах значимо отличается.

Для определения уровня достоверности нулевой гипотезы необходимо использо-

где P – процентная доля, выраженная в долях единицы.

При увеличении расхождения между углами φ1 и φ2 и увеличении численности выборок значение критерия возрастает. Чем больше величина φ , тем более вероятно, что различия достоверны. Установлены критические значения φ ( φкр ), соответствующие принятым в психологии уровням статистической значимости. В результате выполнения расчетов углового преобразования Фишера установлено, что у студентов φэмп = 2,33 ( φэмп > φкр. = 2,31). Поэтому H0 отклоняется, H1 принимается. То есть уровни развития творческой активности в экспериментальной и контрольной группах студентов значимо отличаются. У школьников расчет критерия дает значение φэмп = 1,65 ( φэмп > φкр. = 1,34). Следовательно, H0 откло-

50,00

ф Z оо о

ф г го Z со

ф Z га о

к

ф га z со

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Г Г Г Г

группы

30,00

20,00

10,00

0,00

50,00

40,00

низкий средний высокий

Г Г Г Г

группы

низкий средний высокий

Рис. 1.

Уровни развития творческой активности студентов

Рис. 2.

Уровни развития творческой активности школьников

няется, H1 принимается. Таким образом, уровни развития творческой активности в экспериментальной и контрольной группах школьников значимо отличаются.

Результаты экспериментального исследования свидетельствуют, что применение разработанной педагогической модели обеспечивает эффективность развития творческой активности средствами ТРИЗ-технологии. Установлена положительная динамика по всем диагностируемым показателям. Следует отметить, что дальнейшего изучения требует проблема конструирования учебного материала, позволяющего применять ТРИЗ-технологию на примере изучения физики, химии, биологии, естествознания и других дисциплин как в школе, так и в вузе. Заслуживает внимания также проблема формирования творческой компетентности у студентов вузов и студентов педвузов, в частности, как будущих учителей на примере изучения естественно-научных дисциплин. Не менее важен вопрос подготовки педагогических кадров, способных осуществлять процесс развития творческой активности студентов и школьников. Полагаем, что дальнейший научный поиск приведет к созданию адекватной требованиям современного общества си- стемы формирования личности студента и школьника.

-

1. Альтшуллер Г. С. Теория решения изобретательских задач как основа формирования творческого мышления учащихся // Новые ценности образования: ТРИЗ-педагогика. М. : Народное образование, 2003. С. 3–12.

-

2. Зиновкина М. М. Теоретические основы формирования творческого технического мышления и инженерных умений студентов : учеб. пособие. М., 1987. 83 с.

-

3. Зиновкина М. М., Хохлов Н. Г. Технология формирования инженера творца // Высшее образование в России. 1995. № 3. С. 45.

-

4. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции: психология эмоции: тексты. М. : Просвещение, 1993. 231 с.

-

5. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М. : Педагогика, 1981. 185 с.

-

6. Меерович М. И., Глазунова М. А., Шрагина Л. И. ТРИЗ-педагогика и учитель будущего // Постметодика. 2000. № 5. С. 61–63.

-

7. Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. М. : Российский открытый ун-т, 1992. 633 с.

Creative Activity of Students and its Development by Means of TRIZ-technologies(on the example of Natural Science Study)

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

Список литературы Творческая активность обучающихся и ее формирование средствами ТРИЗ-технологии (на примере изучения естественно-научных дисциплин)

- Альтшуллер Г.С. Теория решения изобретательских задач как основа формирования творческого мышления учащихся//Новые ценности образования: ТРИЗ-педагогика. М.: Народное образование, 2003. С. 3-12.

- Зиновкина М.М. Теоретические основы формирования творческого технического мышления и инженерных умений студентов: учеб. пособие. М., 1987. 83 с.

- Зиновкина М.М., Хохлов Н.Г. Технология формирования инженера творца//Высшее образование в России. 1995. № 3. С. 45.

- Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции: психология эмоции: тексты. М.: Просвещение, 1993. 231 с.

- Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981. 185 с.

- Меерович М.И., Глазунова М.А., Шрагина Л.И. ТРИЗ-педагогика и учитель будущего//Постметодика. 2000. № 5. С. 61-63.

- Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. М.: Российский открытый ун-т, 1992. 633 с.