Творчество Ф. И. Шаляпина в годы Первой мировой войны

Автор: Анестратенко Михаил Владимирович

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Культура и искусство

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья освещает известные и мало известные ранее факты творческой деятельности Ф. И. Шаляпина, предоставляя читателю возможность оценить многогранность таланта великого русского оперного артиста в различных сферах отечественной культуры в исторический период Первой мировой войны.

Шаляпин, первая мировая война, опера, культура, искусство, живопись

Короткий адрес: https://sciup.org/170173793

IDR: 170173793

Текст научной статьи Творчество Ф. И. Шаляпина в годы Первой мировой войны

Фёдора Ивановича Шаляпина по праву можно считать личностью, кардинально изменившей облик русского, а затем и европейского оперного искусства. Данный факт не подлежит сомнению, так как творческое наследие Шаляпина являет собой огромный информационный пласт в области сценического искусства. Его заслуги неоспоримы. Они были отмечены английским орденом за особые заслуги в области искусства (Лондон, гастроли «Борис Годунов» 1914); русским орденом Станислава III степени (1914); званием офицера (1916); званием Народного артиста Республики (присвоено ему впервые в РСФСР, 1918).

Война застала великого русского оперного артиста в момент его триумфального завершения гастролей в Лондоне в 1914 г. Шаляпин исполнил роль Бориса Годунова в опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. Первые месяцы боевых действий Шаляпин был вынужден провести на северо-западе Франции — в Бретани. При этом артист глубоко переживал за судьбу Родины. К примеру, отношение оперного артиста к началу межгосударственного конфликта ярко отражено в небольшом отрывке из российской прессы того времени: «Ф.И. Шаляпин, застигнутый военной грозой вне пределов России, в настоящее время живёт в Бретани. Вернувшиеся из Бретани москвичи рассказывают о замечательном дневном концерте, который дал Фёдор Иванович Шаляпин под открытым небом на пляже. Стояла изумительная погода. Фёдор Иванович среди других гулял на берегу в ожидании свежих газет. Вдруг появились уличные разносчики с летучками. «Победа русских в Восточной Пруссии!» Ф. И. Шаляпин обнажил голову. Его примеру последовала вся толпа. Раздались звуки шаляпинского голоса. Он пел много и охотно, а потом снял шляпу и начал собирать в пользу раненых. Давали щедро. И в шляпе скоро оказалось 7000 франков. Фёдор Иванович тотчас же послал их в Париж» 1. Деньги, собранные Шаляпиным, были переданы в российское

ашъ еъ Ji 1865. —= Петроградъ, Колокольная 14. =-— Вых

ЫЯ ИЗДАН1Я поступившая для продажи еъ течете послтд перечислены на стр. 0.00 этого номера. "*И8

**■»»••*•* ■ -.—..— — — --.^^^^^.^^.ь^^-,.^^—^^1^^,.

НОВОСТИ вг снладгь Т—ва „В. Л Березовск/й гк!й руееко-н±»мецк1й переводчикъ для оф ,атъ, совершенно не влад-Ьющихъ н'Ьмсцкимъ языкомъ. Состав -. Критъ. Петроградъ. 1917 г

ЭВОДСТВО для ветеринарно-фельдшерскихъ школъ военнаго вЬд гавилъ магистръ ветер, наукъ И Н. Потапенко. Изд. 9-е, и< применительно къ программ^ ветеринарно-фельдшерскихъ шк . войскт 1917 г. Петроградъ. 1917 г. Съ рисунками . . . . )6лаЧеННыЙ Пангермансюй планъ. ПредложенГе Берлина окон1

консульство, находящееся в столице Франции, которое перечислило их в фонд поддержки раненых солдат, организованный в России.

На протяжении всей войны Шаляпин вёл активную сценическую деятельность. Сборы со спектаклей со своим участием, чаще всего, артист также направлял на поддержку раненых русских солдат, для организации их лечения и реабилитации после участия в военных действиях. С 1914 по 1918 гг. он многократно выступал на сценах императорских театров. В сезоны 1915–1916 и 1916–1917 гг. маэстро участвовал в различных сценических постановках в частной «Опере С. И. Зимина».

Стоит упомянуть тот факт, что Шаляпин организовал на собственные средства два лазарета для простых солдат в Москве и Санкт-Петербурге. В их обустройстве принимала участие вся семья Шаляпиных. Вот что по этому поводу вспоминает дочь артиста И. Ф. Шаляпина: «Во время войны в 1914 г. Шаляпин организовал на свои личные средства два лазарета: один в Москве на 15 коек, и второй в Петрограде на 30. Всю войну отец полностью содержал эти лазареты, в которых на излечении находились нижние чины. На открытие лазарета в одном из флигелечков, находящегося во дворе нашего дома в Москве, как полагалось, приехал городской голова. Увидев, насколько хорошо был оборудован лазарет, он предложил Фёдору Ивановичу предназначить его для офицеров, на что отец ответил: «Вот потому именно, что лазарет оборудован хорошо, здесь будут лечиться солдаты».

Так оно и было. Фёдор Иванович часто навещал раненых, беседовал с ними, рассказывал им забавные случаи из своей жизни, раздавал им подарки. В этом лазарете всю войну работала наша семья, помогая, чем возможно, и ухаживая за ранеными» 2.

Помимо сценической деятельности Шаляпин принимал участие во множестве благотворительных концертов, большинство из которых он организовывал самостоятельно. Об одном из таких концертов, состоявшемся 18 октября 1914 г., сохранилось упоминание в прессе. Журналисты того времени «окрестили» концерт «Большим патриотическим концертом Ф. И. Шаляпина». Все средства, полученные за счёт продажи билетов, были перечислены в специаль- но созданный фонд лазарета Шаляпина. Данное концертное мероприятие прошло с большим успехом, привлёкшим массу публики. Вот что об этом концерте пишет Е. А. Грошева: «12 ноября у себя на квартире Шаляпин устроил банкет в честь художников, принимавших участие в его патриотическом концерте. Участие художников выразилось в том, что ими были разрисованы программы. Шаляпин совместно с вокальным квартетом исполнил много солдатских песен» 3.

Чтобы охарактеризовать творческую деятельность Шаляпина в годы Первой мировой войны наиболее полноценно, стоит обратить внимание на заметки, сделанные в различных печатных изданиях того времени, газетах и журналах. Интересной представляется информация в газете «Речь» о Шаляпине, представляющая его совсем с иного творческого «ракурса»: «18 января 1915 г. Обществом имени А. И. Куин-джи был организован художественный аукцион в пользу раненых. На этом аукционе был приобретён портрет Шаляпина работы И. Е. Репина, здесь же продавались рисунки самого Шаляпина» 4. Как известно, в близкое окружение артиста входили такие художники как К. А. Коровин, А. Я. Головин, В. А. Серов и другие. Благодаря этим творческим контактам Шаляпин научился владеть не только вокальным и сценическим мастерством, но и карандашом, и кистью, притом «весьма недурно», как признавались в своих воспоминаниях друзья-художники.

Помимо вышеназванных способностей маэстро в области изобразительного искусства необходимо упомянуть ещё один интересный факт, характеризующий творческую личность Шаляпина с совершенно новой стороны. В 1917 г. он впервые принимает участие в постановке оперы Дж. Верди «Дон Карлос» не только как артист (в роли короля Филиппа II), но и становится режиссёром этого довольно сложного по своей оперной драматургии спектакля. В этом же году, вдохновлённый успехом постановки «Дона Карлоса», Шаляпин решает вновь взять на себя амплуа режиссёра и поставить оперу А. С. Даргомыжского «Русалка».

В годы войны артист делает первые попытки выступить в роли киноактёра. Современными исследователями мастерства оперного арти- ста не было уделено должного внимания отечественной кинокартине с его участием, вышедшей на большие экраны кинотеатров в 1915 г. под названием «Царь Иван Васильевич Грозный» или «Дочь Пскова» режиссёра и автора сценария фильма А. Иванова-Гая.

Сюжет этой кинокартины был основан на драме Л. Мея «Псковитянка», написанной в 1859 г. До выхода фильма с участием Ф. И. Шаляпина к этому сюжету обратился композитор Н. А. Римский-Корсаков, создав одноимённую оперу в 1873 г.

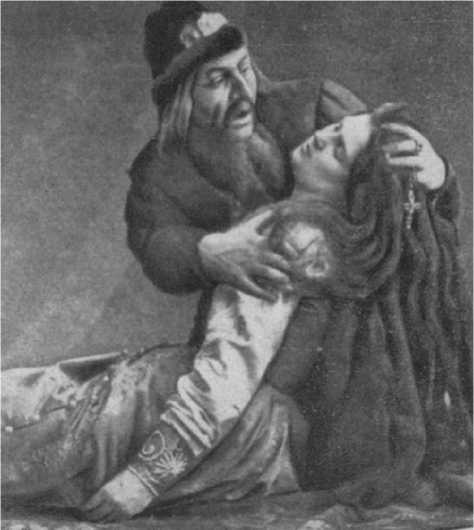

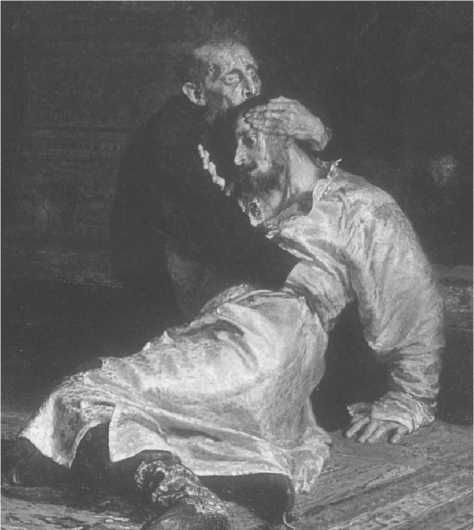

Образ царя Ивана Грозного, созданный оперным артистом в частной опере С. И. Мамонтова, был полностью перенесён маэстро без каких-либо изменений в кинокартину. При работе над художественным образом Грозного Шаляпин использовал выразительные и изобразительные средства живописи. Изобразительный «фундамент» образа царя был заимствован артистом из картины И. Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (1885 г.) и скульптуры М. М. Антокольского «Иван Грозный» (1871 г.).

Анализируя произведения Репина и Антокольского можно прийти к выводу о том, что Шаляпин использовал для воплощения создаваемого им образа и синтезировал в процессе сценической игры две различные черты характера царя. Первой свойствен трагизм, а второй — спокойствие, на фоне которого можно наблюдать волевые и мучительные размышления самого героя.

Так, на одной из фотографий, сделанной в 1896 г., певец запечатлён в образе Грозного, сидящего на троне (в опере «Псковитянка»). По изображению видно, что передача характера персонажа, его «энергетический посыл», а также элементы костюма и грима обнаруживают близость со скульптурой «Иван Грозный» Антокольского. Сам артист не раз утверждал, что произведения искусства этого скульптора явились прототипами для его сценических образов. Такой подход к работе над созданием художественного образа был характерен для творческих поисков Шаляпина (многие из картин других живописцев, передающих образ данного персонажа, являлись наглядной «подсказкой» Шаляпину для создания сценических жестов). Скульптура помогала работать ему над усовершенствованием пластики собственного тела. Это связано с тем, что зритель имеет возможность

Ф.И. Шаляпин в роли Ивана Грозного в опере «Псковитянка»

М.М. Антакольский. Скульптура «Иван Грозный». 1871 г.

Ф.И. Шаляпин в роли Ивана Грозного в опере «Псковитянка»

И.Е. Репин. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». 1885 г.

«осмотреть» скульптуру с гораздо большего количества ракурсов, нежели картину, в результате чего у него отчётливее формируется впечатление о конкретном произведении искусства.

В 1896 г., создавая образ Ивана Грозного для оперы «Псковитянка» Римского-Корсакова, артист искал оптимальный облик для этого персонажа, который был бы наиболее близок характеру царя. В дополнение к этому, он придерживался суждения о необходимости соответствия образа героя оперы реально существовавшей исторической фигуре российского самодержца.

Рассмотрим применение Шаляпиным средств выразительности изобразительного искусства в кинокартине «Царь Иван Васильевич Грозный» по сохранившимся фотографиям (фото 1893 г.) и кадрам из самого кинофильма, подтверждающих наши выводы 5. Эти изображения возможно сравнить с произведениями изобразительного искусства — картиной И. Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (1885 г.) и скульптурой М. Антокольского «Иван Грозный» (1871 г.).

Средства выразительности в изобразительном искусстве и их использование в творческом процессе Шаляпиным:

-

1) линия и цвет — средства, передающие «мелодию» (т.е. настроение) картины, её основные чувства (холодные и тёмные тона — гнев, страх, ненависть и т.д., тёплые и светлые тона — радость, любовь и т.д.);

-

— линия и цвет использованы артистом для создания жестов и настроения персонажа;

-

2) пятно — средство, заставляющее привлечь особое внимание зрителя к определённому фрагменту произведения;

-

— пятно использовано певцом для привлечения внимания зрителя к особенностям мимики и выражению лица персонажа, а также для раскрытия его характера, воплощённые посредством грима;

-

3) ритм изображения — средство, позволяющее зрителю осознать характер композиции произведения, а также основной его замысел;

-

— ритм изображения использован артистом с целью установить зрительный контакт персонажей, что позволяло подчеркнуть особенность сценической композиции;

-

4) композиция — средство, соединяющее воедино отдельные фрагменты произведения вокруг основной его идеи (ключевого фрагмента картины);

— композиция позы артиста в тех или иных сценах повторяет композиции художественных произведений, перенося на сцену напряжённость и цельность трагического момента;

-

5) штрих и мазок — средства, представляющие собой мелкие детали произведения, которые формируют индивидуальный авторский стиль;

-

— штрих и мазок использованы Шаляпиным в мелких деталях костюма и грима, передающих сущность персонажа;

-

6) колорит — средство, позволяющее на основе смешения и соотношения нескольких цветов и тонов подчеркнуть новые эмоциональные состояния;

-

— колорит воплощён артистом в цветовом решении грима и костюма, в их соотношении с цветовой гаммой декораций на сцене;

-

7) статика и динамика — средства, дающие зрителю возможность осознать состояние объектов в произведении, будь то покой или же движение.

-

— статика и динамика выражаются в повторении состояний объектов в произведениях изобразительного искусства и фокусирование Шаляпиным акцента в ходе сценического движения персонажа.

В результате применения перечисленных средств выразительности и изобразительности все жесты и позы российского самодержца, отражённые в произведениях изобразительного искусства, были воплощены Шаляпиным в процессе исполнения роли в кинофильме «Царь Иван Васильевич Грозный», что наглядно подтверждают собранные фотоматериалы.

К сказанному можно добавить слова Шаляпина, взятые из его интервью журналу «Вели-

Ф.И. Шаляпин в роли Ивана Грозного. Кадр из к-ф «Царь Иван Васильевич Грозный» 1915 г.

кий Кинемо» в год выхода самой кинокартины: «Я выступал в “Псковитянке”, убедившись, что кинематограф может художественно запечатлеть сочетание красок, грима и мимики. Я рад и счастлив от мысли, что лента “Псковитянка” может попасть в самые отдалённые уголки глухой провинции и что я, таким образом, буду иметь возможность, быть может, “выступать” в деревнях и сёлах» 6.

Как мы видим, обращение к вопросу о творческой деятельности Ф. И. Шаляпина в годы Первой мировой войны помогает сформировать отчётливое представление о невероятно многогранной личности Фёдора Ивановича, а также понять роль русской творческой интеллигенции в эти годы.

Список литературы Творчество Ф. И. Шаляпина в годы Первой мировой войны

- Камско-Волжская речь. 31 августа 1914.

- Грошева Е. А. Фёдор Иванович Шаляпин. В 3-х т. М., 1976-1979. Т. 2. С. 39.

- Грошева Е. А. Фёдор Иванович Шаляпин: Летопись жизни и творчества. В 2-х кн. Л., 1985. Кн. 2. С. 77.

- Речь. 19 января 1915.

- Ф. Шаляпин // Великий Кинемо. М., 1915. № 282.