U-Pb возраст цирконов из габброноритов и габброанортозитов полигона Воче-Ламбина, Кольский полуостров

Автор: Кислицын Р.В., Балаганский В.В., Манттари И., Ганнибал Л.Ф., Пожиленко В.И.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.3, 2000 года.

Бесплатный доступ

Полигон Воче-Ламбина находится в пределах Воче-Ламбинской сдвиговой зоны (ВЛСЗ), входящей в систему сдвиговых зон, разделяющей Беломорский и Центрально-Кольский террейны. Заложению ВЛСЗ отвечает внедрение габброноритов и габброанортозитов зоны Главного разлома полигона. U-Pb возраст магматических цирконов из габброноритов, полученный по верхнему пересечению дискордии с конкордией, составляет 2491±13 млн лет, а метаморфических цирконов из габброанортозитов − 2403±7 млн лет. Так как габбронориты являются самыми ранними породами, которые внедрились в ВЛСЗ, их возраст интерпретируется как время заложения этой сдвиговой зоны. Возраст метаморфических цирконов из габброанортозита связывается с первой метаморфической переработкой этих пород, которая происходила одновременно с первым метаморфизмом габброанортозитов Главного хребта (2406±3 млн лет). Полученные изотопные возраста говорят о том, что заложение ВЛСЗ происходило на начальной стадии раннепротерозойского рифтинга 2.4-2.5 млрд лет назад. По литературным данным, в этом же временном интервале возникла Колвицкая сдвиговая зона; следовательно, ВЛСЗ и Колвицкая сдвиговая зона, как и предполагалось ранее, действительно принадлежат одной и той же раннепротерозойской системе сдвиговых зон. Авторы благодарны директору Геологического института КНЦ РАН, академику РАН Ф.П. Митрофанову за поддержку выполненных исследований, включая финансовую (грант РФФИ 96-15-98481), и заведующему изотопной лабораторией Геологической службы Финляндии Х. Хухме за предоставленную возможность проведения изотопного анализа. Авторы также признательны коллективу лаборатории сепарации минералов ГИ КНЦ РАН за выделение мономинеральных фракций циркона, и А.Д. Каменской за предварительную отборку цирконов под бинокуляром. Масс-спектрометрические измерения в геохронологической лаборатории ГИ КНЦ РАН были выполнены покойным ныне Г.И. Рюнгененым. Исследования цирконов в изотопной лаборатории Геологический службы Финляндии были выполнены за счет гранта ЕВРОПРОБы, предоставленному Р.В. Кислицыну в 1999 г. для работы по проекту СВЕКАЛАПКО. Изучение В.В. Балаганским Беломорского террейна было поддержано ИНТАС и РФФИ (грант 95-1330). Данная работа является составной частью исследований в рамках проекта РФФИ 00-05-65468.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293374

IDR: 14293374

Текст научной статьи U-Pb возраст цирконов из габброноритов и габброанортозитов полигона Воче-Ламбина, Кольский полуостров

[^У инфракомплекс

L - । основные и ультраосновные

I '''l интрузивные породы

__ границы между толщами |'\J супракомплекса те ктонизированные

S первая, вторая, третья и четвертая толщи супракомплекса

ХХу/Д зона Главного разлома метату фо конгломераты сланцеватость и |х-^| полосчатость (а) линейность(б)

__ граница между

Г* инфракомплексом и супракомплексом

Рис. 1. Схематическая геологическая карта полигона Воче-Ламбина ( Алексеев , 1991, упрощено). Координаты мест взятия образцов (по системе координат, принятой в монографии " Воче-Ламбинский… ", 1991, на рис. 4): обр. 95-122, x = 952, y = 1205; обр. 100-109б, x = 1003, y = 1237

-

2. Геологическое строение района

Полигон Воче-Ламбина находится в пределах Воче-Ламбинской сдвиговой зоны ( Алексеев , 1991; Балаганский , 1991), которая располагается на западном берегу оз. Имандра и входит в систему сдвиговых зон, разделяющих Беломорский и Центрально-Кольский террейны ( Балаганский, Козлова , 1997). В строении полигона были выделены позднеархейский инфракомплекс основания, сложенный плагиогранитогнейсами, и залегающий на нем со структурным несогласием комплекс супракрустальных пород также позднеархейского возраста. Супракомплекс сложен различными гнейсами и амфиболитами. Кроме того, в пределах полигона широко развиты тела интрузивных пород, различающихся как по возрасту, так и по составу. Породы супракомплекса по меньшей мере дважды были интенсивно деформированы и мигматизированы (в позднем архее и раннем протерозое, соответственно), в то время как породы инфракомплекса перенесли как минимум три этапа структурнометаморфической переработки (два в архее и один в раннем протерозое). Условия метаморфизма на протяжении всех трех этапов отвечали средним и(или) высоким ступеням амфиболитовой фации. В настоящий момент надежные U-Pb датировки магматических и метаморфических событий в супракомплексе отсутствуют, поэтому выделение геохронологических рубежей в истории развития супракомплекса в значительной мере является условным. Исследования цирконов методом термоионной эмиссии можно считать лишь предварительными, что отмечают и сами авторы этих исследований ( Митрофанов и др ., 1991б).

-

3. Петрографическое описание образцов

Проба 95-122 взята из крупнозернистого метагаббронорита (далее в тексте приставка "мета" опускается) с массивной текстурой и габбро-офитовой структурой, который как макроскопически, так и под микроскопом не имеет признаков рассланцевания. Первично-магматические минералы представлены клинопироксеном, ортопироксеном и плагиоклазом, т.е. минералами, типичными для пород данной группы (габбронориты β 3 зоны Главного разлома, Ефимов и др. , 1991). Метаморфические преобразования выражены главным образом в широком развитии вокруг пироксенов амфиболовых кайм и в заметно меньшем количестве гранатовых кайм. Каймы такого состава характерны для всех друзитов полигона ( Беляев , 1991). Зеленовато-буроватый амфибол,

-

4. Методика исследований

Изотопный состав U и Pb циркона из габбронорита 95-122 был исследован в лаборатории изотопной геологии Геологической службы Финляндии на масс-спектрометре VG Sector 54. U и Pb выделялись по модифицированной методике Т.Е. Кроу ( Krogh , 1973). Концентрации U и Pb определялись методом изотопного разбавления. Содержание Pb в холостых опытах составило не более 50 пг, U - не более 3 пг. Обычно погрешности в определении изотопного состава свинца не превышали 0,2-0,7 % для отношения 206Pb/204Pb и 0,02-0,05 % для отношений 206Pb/207Pb и 206Pb/208Pb. Погрешности U/Pb отношений во всех измеренных фракциях составили 0.38-0.41 %. Воспроизводимость 206Pb/238U и 207Pb/235U отношений была определена по результатам измерения трех навесок (весом 1.13, 0.87 и 0.74 мг) стандартного циркона ИГФМ-87 ( Бартницкий и др ., 1987) и равняется 0.22 % для обоих отношений (два стандартных отклонения среднего, 2 а ). Тем не менее, минимальные погрешности в определении Pb/U отношений приняты равными 0.6 %, что учитывает не только чисто лабораторные погрешности, но и возможную неоднородность циркона в породах, испытавших неоднократный глубокий метаморфизм.

-

5. Результаты исследований

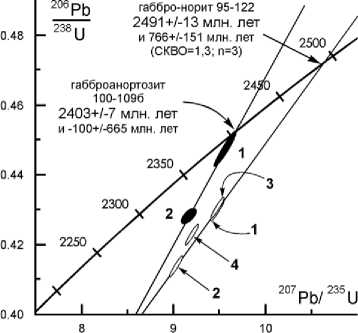

Габбронориты. В пробе 95-122 циркон представлен призматическими прозрачными, практически бесцветными кристаллами с легким розовым оттенком. Коэффициент удлинения 2-4. Характерной чертой этого циркона является обилие грубых трещин, параллельных удлинению кристалла. Головки кристаллов, как правило, обломаны. При травлении полированных препаратов циркона парами плавиковой кислоты внутренней зональности выявлено не было. Были отобраны и проанализированы 4 фракции циркона (табл. 1). Три из них дают линейную зависимость. Возраст, полученный по верхнему пересечению дискордии, проведенной через эти три точки, равняется 2491 ± 13 млн лет, СКВО = 1.3 (рис. 2). Циркон из фракции 95-122-6, не взятой в расчет, имеет 207Pb/206Pb возраст 2434 млн лет (табл. 1) и отличается более темным цветом и некоторой замутненностью. Расположение точки левее дискордии может быть обусловлено влиянием более позднего метаморфизма.

В качестве рубежа, разделяющего структурно-метаморфическую эволюцию супракомплекса на два периода или цикла предположительно позднеархейского и раннепротерозойского (карельского) возраста, принимается внедрение габброноритов зоны Главного разлома ( Балаганский , 1991; Балаганский, Козлова , 1991). Внедрение габброноритов знаменует как заложение этого разлома, так и начало развития Воче-Ламбинской сдвиговой зоны, одним из базовых компонентов которой является Главный разлом. В то же время существует предположение, что основные интрузивные породы зоны Главного разлома имеют архейский возраст ( Богданова и др. , 1991). Решению вопроса о возрасте габброноритов и габброанортозитов, который является решающим для определения времени начала второго периода в истории развития супракомплекса и заложения Воче-Ламбинской сдвиговой зоны, и посвящена предлагаемая работа.

помимо кайм, слагает отдельные мелкозернистые агрегаты гранобластовой структуры. Плагиоклаз частично гранулирован. Второстепенные минералы представлены коричневато-красным биотитом и рудным минералом, а акцессорные – сфеном, апатитом и цирконом. Таким образом, габбронорит 95-122 испытал только статическую перекристаллизацию магматических минералов, причем эта перекристаллизация не привела к полному уничтожению первично-магматических пироксенов и плагиоклаза, которые в сумме составляют до 50 % всего объема породы. Именно это обстоятельство и определило выбор данного габбронорита для изотопного датирования с целью попытки определения времени его магматической кристаллизации.

Метагабброанортозит 100-109б (далее в тексте приставка "мета" опускается) представляет собой тонкорассланцованную породу, связанную с относительно слабо рассланцованным габброанортозитом постепенным переходом. Аналогично другим ультрабластомилонитам по габброанортозитам Р 4 ( Ефимов и др. , 1991), обр. 100-109б не содержит никаких следов первичных минералов, структур и текстур, за исключением мелких (десятые доли миллиметров) порфирокластов плагиоклаза, которые могут быть реликтами первично-магматического плагиоклаза. Образец отличается тонкополосчатой текстурой, образованной наличием полосок мощностью всего несколько миллиметров, сложенных очень мелкими зернами плагиоклаза, зеленой роговой обманки и клиноцоизита, в такой же мелкозернистой плагиоклазовой основной ткани породы с редкими зернами амфибола и клиноцоизита. Для порфирокластов плагиоклаза характерно чрезвычайно волнистое погасание, а также сильно изогнутые двойники. Именно с целью попытки датирования процесса рассланцевания и была отобрана проба из габброанортозита 100-109б, количество циркона в которой оказалось достаточным для анализа всего двух его фракций.

Приведенные данные свидетельствуют, что габбронорит 95-122 и габброанортозит 100-109б испытали метаморфизм амфиболитовой фации. По данным О.А. Беляева (1991), максимальные условия раннепротерозойского метаморфизма кристаллических толщ полигона Воче-Ламбина, включая изученные породы, достигали 560 ° С и 7-8 кбар.

Изучение U-Pb системы в цирконе из габброанортозита 100-109б проводилось в лаборатории ГИ КНЦ РАН в 1994 г.; методика исследований изложена в работе ( Ганнибал и др. , 1990). Выделение U и Pb проводилось по методу Т.Е. Кроу ( Krogh , 1973), концентрации изотопов определялись методом изотопного разбавления. Измерения проводились на масс-спектрометре МИ-1201Т. Холостые лабораторные загрязнения составили 300 пг для свинца и 50 пг для урана. Погрешности в определении изотопного состава свинца приняты не хуже 0.2 %. Воспроизводимость U/Pb отношений проверялась по результатам измерения стандарта ИГФМ-87.

Все возраста рассчитаны по программам К.Р. Людвига PBDAT (v.1.22) и ISOPLOT (v.2.10). При расчете изотопных возрастов использовались константы распада, рекомендованные в ( Steiger, Jäger , 1977). Все погрешности, приводимые в тексте и таблицах (кроме погрешностей U-Pb отношений для обр. 95-122), равны 2 а .

Рис. 2. Диаграмма с конкордией для цирконов из пород полигона Воче-Ламбина

A цирконы из габбро О магматические цирконы из анортозитов

X магматические О метаморфические Д "автомета морфинеские"

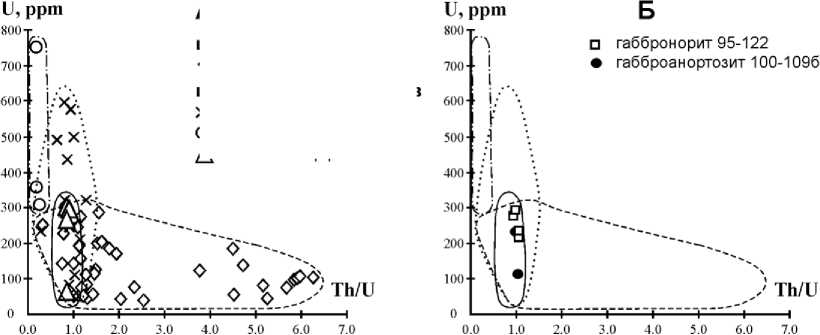

Рис. 3. Диаграмма U, ppm - Th/U для цирконов из основных интрузивных пород Карело-Кольского региона (а) и полигона Воче-Ламбина (б).

К метаморфическим отнесены цирконы, возникшие при региональном метаморфизме в условиях коллизии. Под "автометаморфическими" понимаются цирконы, возникшие вскоре после кристаллизации магматических расплавов в статических условиях или в условиях деформации как результата продолжающегося растяжения коры, которое и привело к внедрению этих расплавов

Таблица 1. U-Pb изотопные данные для цирконов из пород Воче-Ламбинского полигона

|

№ обр |

Вес, mg |

U, ppm |

Pb t 1) ppm |

Pb c 2) ppm |

Th/U,3) мод. |

206Pb/204Pb, измеренное |

208Pb/206Pb, радиогенное |

Изотопные отношения |

Rho5) |

t 207Pb/206Pb млн. лет |

Дискорд.6) % |

||

|

206Pb/238U |

207Pb/235U |

207Pb/206Pb |

|||||||||||

|

1 |

0.55 |

216 |

118 |

0.59 |

1.05 |

7354 |

Габбронорит 95-122 0.32 0.4274 ± 0.6 |

9.428 ± 0.6 |

0.15998 ± 0.07 |

0.98 |

2455 ± 1 |

6.2 |

|

|

2 |

0.44 |

291 |

153 |

0.67 |

0.98 |

6128 |

0.31 |

0.4135 ± 0.6 |

9.026 ± 0.6 |

0.15830 ± 0.06 |

0.98 |

2438 ± 1 |

8.5 |

|

3 |

0.28 |

235 |

130 |

1.09 |

1.05 |

4249 |

0.32 |

0.4301 ± 0.6 |

9.474 ± 0.6 |

0.15977 ± 0.06 |

0.98 |

2453 ± 1 |

6.0 |

|

4 |

0.21 |

280 |

148 |

0.96 |

0.93 |

6995 |

0.29 |

0.4224 ± 0.6 |

9.198 ± 0.6 |

0.15795 ± 0.06 |

0.98 |

2434 ± 1 |

6.7 |

|

1 |

2.6 |

230 |

129 |

0.08 |

1.06 |

20139 |

Габброанортозит 100-109б 0.30 0.4473 ± 0.96 |

9.567 ± 1.01 |

0.15512 ± 0.30 |

0.95 |

2403 ± 5 |

0.8 |

|

|

2 |

1.5 |

110 |

59 |

0.67 |

0.95 |

2897 |

0.28 |

0.4280 ± 0.44 |

9.164 ± 0.80 |

0.15531 ± 0.63 |

0.62 |

2405 ± 11 |

4.5 |

Примечания: 1) общий Pb; 2) обычный Pb; 3) модельное Th/U отношение рассчитано из радиогенного отношения 208Pb/206Pb и возраста циркона; 4) скорректированы на содержание свинца в холостых опытах, дискриминацию масс и начальный состав свинца по модели ( Stacey, Kramers , 1975), погрешности приведены в процентах; для образца 100-1096 они даны на уровне ± 2 о ; 5) Rho - коэффициент корреляции между погрешностями отношений 206Pb/238U и 207Pb/235U; 6) дискордантность рассчитана по формуле [( t 207pb/206pb - t 206pb/238pb)/ t 207pb/206pb] x 100 % ( Gulson, Krogh , 1973).

Габброанортозиты. Циркон в пробе 100-109б представлен, в основном, короткопризматическими, прозрачными, желтоватыми и светло-коричневыми кристаллами. Грани и ребра кристаллов слегка округлены. При травлении полированных препаратов циркона парами плавиковой кислоты внутренней зональности выявлено не было, за исключением одного зерна, в котором наблюдались реликты тонкой зональности. Из-за ограниченного количества циркона были продатированы только две его фракции. Фракция 100-1096-1 имеет конкордантный возраст 2403 ± 5 млн лет, а фракция 100-1096-2 -близконкордантный возраст 2405 ± 11 млн лет (табл. 1). Возраст по верхнему пересечению дискордии, проведенной через эти две точки, составляет 2403 ± 7 млн лет (рис. 2).

-

6. Обсуждение результатов

При датировании цирконов из метаморфизованных магматических пород весьма важно установить, имеем ли мы дело с цирконом первично-магматическим или же с цирконом, образовавшимся в ходе процессов метаморфизма. Единственным достоверным свидетельством первичной магматической природы циркона является наличие тонкой эвгедральной зональности (напр. Pidgeon , 1992). В то же время отсутствие такой зональности не является однозначным свидетельством метаморфической природы циркона. В изученных нами цирконах достоверная первично-магматическая зональность отсутствует, поэтому для интерпретации их генезиса необходимо обратиться к другим данным и наблюдениям.

Циркон гораздо более устойчив к воздействию метаморфических процессов, чем породообразующие минералы, и сохраняет изотопную память при температурах до 1000 ° С ( Mezger, Krogstad , 1997), то есть во всем диапазоне температур метаморфизма гранулитовой фации, что подтверждается многочисленными примерами из гранулитов разных регионов мира, включая Кольский (гранулиты района оз. Пятнъявр, Balashov et al ., 1992; гранулиты Порьей губы, Бриджуотер и др ., 1999). Проба 95-122 была взята из участка габброноритового тела с максимальной сохранностью первичных магматических минералов. Наличие в породе большого количества первично-магматических плагиоклаза и пироксенов (до 50 % всего объема породы при преобладании плагиоклаза над пироксенами) позволяет предполагать магматический генезис циркона, который представлен только одним морфологическим типом, характерным для магматического циркона из основных пород ( Баянова и др. , 1994, 1999; Pin, Lancelot , 1982; Sears et al ., 1998). Именно из магматического плагиоклаза был извлечен магматический циркон при датировании пород габброанортозитовых массивов Колвицкий, Пыршин и Главного хребта ( Mitrofanov et al ., 1995). Веским аргументом в пользу магматического происхождения циркона из габбронорита 95122 является тот факт, что в этих же габброноритах, испытавших интенсивное рассланцевание и преобразованных в тонкосланцеватый амфиболит без каких-либо следов магматических структур, текстур и минералов (амфиболит 95-122а, связанный с габброноритом 95-122 постепенным переходом), циркон отсутствует.

Цирконы различного генезиса характеризуются присущими только им изотопно-геохимическими особенностями, в частности, разными содержаниями и соотношениями радиоактивных элементов ( Бибикова , 1989; Heaman et al. , 1990). Поэтому в качестве дополнительных аргументов при решении вопроса о генезисе циркона мы использовали Th/U отношения, которые были рассчитаны, исходя из отношения (208Pb/206Pb) рад в цирконе и его изохронного возраста. На рис. 3а представлена диаграмма в координатах U, ppm - Th/U, аналогичная диаграмме U, % - 208Pb/206Pb, предложенной Е.В. Бибиковой (1989), на которую нанесены фигуративные точки, соответствующие магматическим, автометаморфическим и метаморфическим цирконам из раннепротерозойских анортозитов и габбро Кольского полуострова ( Balashov et al. , 1993; Баянова и др. , 1994, 1995, 1999; Amelin et al. , 1995; Mitrofanov et al. , 1995). Поля, образованные точками магматических цирконов из габбро и анортозитов, частично перекрываются. Содержания урана в магматических цирконах из габбро не превышают 300 ppm при Th/U отношениях, достигающих 6. Для магматического циркона из анортозитов Th/U отношения находятся в интервале 0.8-1.14, а содержания урана достигают 500 ppm. Все точки автометаморфических цирконов из анортозитов находятся в области перекрытия полей магматических цирконов. Для трех точек метаморфических цирконов из анортозитов характерны относительно низкие Th/U отношения (0.12-0.23) и содержания урана выше 300 ppm. Все четыре точки циркона из габбронорита 95-122 попадают в область перекрытия полей магматических цирконов.

Совокупность приведенных выше данных позволяет нам принять магматическое происхождения этого циркона и рассматривать его возраст 2491 ± 13 млн лет как время магматической кристаллизации габброноритов. Как уже отмечалось выше, габбронорит 95-122 испытал частичную перекристаллизацию в статических условиях, следовательно, нельзя полностью исключить возможное метаморфогенное происхождение циркона. Так как эта перекристаллизация выразилась в развитии друзитовых кайм (главным образом, амфиболовых), то в таком случае именно с их развитием и следует связывать появление метаморфогенного циркона. Датирование габброанортозитов с друзитовыми структурами показало, что формирование кайм связано с первым метаморфизмом этих пород, который происходил почти сразу же после магматической кристаллизации (Mitrofanov et al., 1995). Таким образом, даже если циркон из габбронорита 95-122 является метаморфогенным, его возраст будет отвечать окончанию процесса солидификации исходной интрузивной породы и началу в ней твердофазных преобразований. Очевидно, что в этом случае возраст 2491±13 млн лет будет достаточно близок возрасту магматической кристаллизации. Так, например, габброанортозитовые массивы Пыршин, Колвицкий и Главного хребта внедрились 2450-2453 млн лет назад (Mitrofanov et al., 1995), а их первая метаморфическая переработка произошла в интервале 2406-2437 млн лет назад (Mitrofanov et al., 1995; Балаганский и др., 1998).

Проба 100-109б была взята из чрезвычайно сильно рассланцованных габброанортозитов, превращенных в тонкоплитчатые ультрабластомилониты. Поскольку в нерассланцованных габброанортозитах циркон присутствует в заметно меньших количествах, следует полагать, что циркон в пробе 100-109б, скорее всего, является метаморфическим. Подобная ситуация, то есть отсутствие циркона в интрузивных породах и его развитие в рассланцованных разностях, описана для габброанортозитов Колвицкого массива ( Mitrofanov et al ., 1995). На U - Th/U диаграмме обе точки этого циркона попадают в поле "автометаморфических" цирконов из габброанортозитов (рис. 3б). Поскольку для метаморфических цирконов из анортозитов характерны Th/U отношения на уровне 0.1-0.2, то наиболее вероятным представляется автометаморфическое происхождение цирконов 100-109б, т.е. значение 2403 ± 7 млн лет отражает возраст первого метаморфизма габброанортозитов, который последовал вскоре после их магматической кристаллизации. Эта датировка совпадает с возрастом первого метаморфизма габброанортозитов интрузии Главного хребта (2406 ± 3 млн лет, Mitrofanov et al. , 1995), на простирании южной оконечности которой находится Воче-Ламбинский полигон.

Возраст 2403 ± 7 млн лет цирконов из габброанортозитов 100-109б значимо отличается от значения 2245 ± 35 млн лет, полученного ранее термоэмиссионным методом по этим же цирконам ( Митрофанов и др ., 1991б). Такие различия в возрастах, полученных разными методами для одних и тех же цирконов, указывают на то, что реальные погрешности возрастов, определенные методом термоионной эмиссии для пород Воче-Ламбинского полигона, могут значительно превышать приводимые.

Одной из наиболее хорошо изученных раннепротерозойских сдвиговых зон Кольского полуострова является Колвицкая сдвиговая зона (рис. 1; Радченко и др. , 1992). С заложением этой зоны связано внедрение Колвицкого массива габброанортозитов и его дайкового комплекса ( Balagansky et al. , 2000), которое произошло в интервале 2.43-2.46 млрд лет назад ( Каулина , 1996; Балаганский и др. , 1998; Mitrofanov et al ., 1995; Фриш и др ., 1995). Дайковый комплекс является многофазным, и каждая более молодая дайка внедрялась в уже рассланцованные более древние дайки. Структурные данные показывают, что и рассланцевание, и внедрение даек происходило в условиях общего растяжения коры ( Balagansky et al ., 2000), которое оказывается одновременным с начальной стадией раннепротерозойского рифтинга ( Щеглов и др ., 1993; Магматизм .., 1995).

Полученные изотопные данные свидетельствуют, что заложение Воче-Ламбинской сдвиговой зоны также происходило одновременно с начальной стадией раннепротерозойского рифтогенеза 2.42.5 млрд лет назад. Характерное как для Воче-Ламбинской, так и для Колвицкой сдвиговых зон широкое проявление основного магматизма, результатом которого являются многочисленные дайки различных габбро, габброноритов, габбродиабазов, габброанортозитов и анортозитов, в сочетании с полученными изотопными датировками подтверждают принадлежность обеих сдвиговых зон к единой системе раннепротерозойских сдвиговых зон, разделяющих Беломорский и Центрально-Кольский террейны.

-

7. Заключение

-

1. Внедрение габброноритов зоны Главного разлома полигона Воче-Ламбина, связанное с заложением этого разлома и знаменующее начало второго цикла в истории развития супракомплекса, произошло 2491 ± 13 млн лет назад. Таким образом, второй цикл, структурным выражением которого является заложение и развитие Воче-Ламбинской сдвиговой зоны, имеет, как и предполагалось ранее, раннепротерозойский (карельский) возраст.

-

2. Габбронориты зоны Главного разлома полигона Воче-Ламбина являются возрастными аналогами таких основных расслоенных массивов перидотит-пироксенит-габброноритовой формации, как Мончегорский и Федорово-Панский массивы и массив г. Генеральской ( Докучаева , 1985), становление которых

происходило 2491-2505 млн лет назад ( Balashov et al ., 1993; Баянова и др. , 1994; 1999; Amelin et al. , 1995).

-

-

3. Первая структурно-метаморфическая переработка габброанортозитов зоны Главного разлома полигона Воче-Ламбина произошла 2403 ± 7 млн лет назад, т.е. одновременно с первой структурно-метаморфической переработкой габброанортозитов Главного хребта 2406 ± 3 млн лет назад ( Mitrofanov et al. , 1995).

-

4. Полученные датировки вместе с литературными данными ( Балаганский и др ., 1998) подтверждают принадлежность Воче-Ламбинской и Колвицкой сдвиговых зон к единой системе раннепротерозойских сдвиговых зон, возникших в интервале 2.4-2.5 млрд лет назад на границе между Беломорским и Центрально-Кольским террейнами.

Авторы благодарны директору Геологического института КНЦ РАН, академику РАН Ф.П. Митрофанову за поддержку выполненных исследований, включая финансовую (грант РФФИ 96-15-98481), и заведующему изотопной лабораторией Геологической службы Финляндии Х. Хухме за предоставленную возможность проведения изотопного анализа. Авторы также признательны коллективу лаборатории сепарации минералов ГИ КНЦ РАН за выделение мономинеральных фракций циркона, и А.Д. Каменской за предварительную отборку цирконов под бинокуляром. Масс-спектрометрические измерения в геохронологической лаборатории ГИ КНЦ РАН были выполнены покойным ныне Г.И. Рюнгененым. Исследования цирконов в изотопной лаборатории Геологический службы Финляндии были выполнены за счет гранта ЕВРОПРОБы, предоставленному Р.В. Кислицыну в 1999 г. для работы по проекту СВЕКАЛАПКО. Изучение В.В. Балаганским Беломорского террейна было поддержано ИНТАС и РФФИ (грант 95-1330). Данная работа является составной частью исследований в рамках проекта РФФИ 00-05-65468.