Участие сетевых сообществ в формировании социального капитала в процессе партисипативного проектирования архитектурно-ландшафтного пространства города

Автор: Бахарев Виктор Владимирович, Демина Виктория Александровна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 2 (107) т.27, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Целью исследования являлся анализ состояния социального капитала местного сообщества, особенностей его формирования в процессе соучаствующего проектирования архитектурно-ландшафтного пространства города сетевыми сообществами как основы для разработки эффективной социальной технологии создания комфортной среды жизнедеятельности горожан и одного из важнейших факторов формирования гражданского общества. Изложенные в статье результаты исследования актуальны и имеют научно-практическую значимость при внедрении в практику органов местного самоуправления для совершенствования механизмов взаимодействия с акторами сетевых сообществ и процесса принятия решений по проблемам создания благоустроенной и комфортной архитектурно-ландшафтной среды городов. Материалы и методы. В исследовании применялись общие и частные методы научного исследования, сравнительный, системный анализ, анкетный опрос, анализ документальных источников. Результаты исследования. Выявлено состояние социального капитала трех городских сообществ Белгородской области. Определены уровни сформирован-ности десяти структурных компонентов социального капитала в соответствии с предложенной авторами статьи исследовательской моделью. За счет сравнения выявленных уровней сформированности компонентов социального капитала установлены подчиненные связи между ними и определена их иерархическая структура, необходимая для разработки технологии формирования и воспроизвод ства социального капитала сетевыми сообществами в процессе соучаствующего проектирования комфортной среды жизнедеятельности горожан. Обсуждение и заключение. Анализ результатов социологического исследования показал, что партисипативное проектирование архитектурно-ландшафтного пространства города является важным направлением консолидации коллективной деятельности местного сообщества; состояние социального капитала зависит от степени вовлеченности сетевых сообществ в партисипативное проектирование архитектурно-ландшафтного пространства города и процесс практического решения общественно значимых проблем. Материалы исследования будут положены в основу создания социальной технологии формирования комфортной среды жизнедеятельности горожан на научно-организационном, формализованно-описательном, процессуально-деятельностном уровнях.

Сетевые сообщества, социальный капитал, соучаствующее проектирование, архитектурно-ландшафтное пространство города

Короткий адрес: https://sciup.org/147222815

IDR: 147222815 | УДК: 316.4:712 | DOI: 10.15507/2413-1407.106.027.201902.354-381

Текст научной статьи Участие сетевых сообществ в формировании социального капитала в процессе партисипативного проектирования архитектурно-ландшафтного пространства города

Введение. В современных российских городах достаточно острой становится проблема гармонизации отношений между природой, населением и архитектурно-ландшафтным пространством городской среды обитания. Решение этой проблемы возлагается на представителей муниципальной власти и городского сообщества, накопление и реализация социального капитала которого является важнейшим ресурсом создания комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города и одним из важнейших факторов формирования гражданского общества. В социологической науке недостаточно изученными остаются:

-

- структура социально капитала местного сообщества - преобладает мнение о его трехкомпонентности, не выделен комплекс факторов (элементов структуры), влияющих на формирование социального капитала;

-

- влияние сетевых сообществ на формирование социального капитала муниципальных образований;

-

- возможные пути и средства его формирования, которые до сих пор не определены.

Одним из средств формирования социального капитала является пар-тисипативное (соучаствующее) проектирование, получившее в последние годы распространение не только за рубежом, но и в российских регионах.

Диагностика проблем формирования социального капитала местного сообщества членами сетевых сообществ в процессе соучаствующего проектирования комфортного архитектурно-ландшафтного пространства городской среды обитания не проводилась.

Социальная диагностика дает органам управления необходимые знания, на основе которых разрабатываются управленческие решения. Социальную диагностику как компонент системы управления процессом формирования социального капитала местного сообщества можно определить как комплексный процесс исследования социального капитала с целью выявления, распознавания и изучения причинно-следственных связей и отношений, характеризующих его состояние, проблемы формирования и тенденции дальнейшего развития.

Целью проведенного исследования являлись анализ состояния социального капитала местного сообщества в соответствии с разработанной авторами статьи его десятикомпонентной структурой и социологическая оценка формируемых структурных компонентов; выявление особенностей формирования и воспроизводства социального капитала в процессе соучаствующего проектирования архитектурно-ландшафтного пространства города (АЛПГ) сетевыми сообществами как основы создания комфортной среды обитания горожан. В ходе исследования решались задачи определения мнения членов сетевых сообществ о состоянии архитектурно-ландшафтного пространства города и важности этой проблемы в спектре всех проблем жизнедеятельности горожан; оценки состояния социального капитала трех городских сообществ (Белгородский, Старо-Оскольский и Губкинский городские округа), сформированных в процессе партисипативного проектирования. Следовательно, проведенное социологическое исследование является актуальным и своевременным, вносит определенный вклад в развитие социологической науки, обогащает практику формирования комфортной среды обитания городского населения и закладывает основы гражданского общества в регионе.

Настоящая статья отражает попытку ее авторов в процессе социологического исследования найти подходы, пути, методы и технологический инструментарий для разрешения противоречия между необходимостью решения проблем создания комфортной городской среды обитания силами местного сообщества и недостаточной научной и технолого-практической разработанностью проблем формирования социального капитала сетевыми сообществами с целью разрешения общественно значимых проблем, главной из которых является создание комфортного для проживания, трудовой и рекреационной деятельности архитектурно-ландшафтного пространства города. Итоги проведенных воркшопов, совещаний и фокус-групи показывают готовность органов муниципального управления городских округов региона к внедрению результатов исследования, излагаемых в статье, в практику своей работы для совершенствования механизмов взаимодействия с акторами сетевых сообществ и процесса принятия решений по проблемам создания благоустроенной и комфортной архитектурно-ландшафтной среды городов.

Обзор литературы. При подготовке прикладного социологического исследования нами был осуществлен анализ достаточно большого массива зарубежной и отечественной литературы, посвященной сущности и природе социального капитала. Отметим некоторые из них.

Содержательная сторона дефиниции «социальный капитал» до настоящего времени находится в стадии теоретико-методологического осмысления и имеет значительное разнообразие ее социологической интерпретации.

Из основополагающих зарубежных исследований социального капитала особо выделим работы П. Бурдье1, одним из первых сформулировавшего понятие «социальный капитал», определявшего его как ресурсы, основанные на родственных отношениях и отношениях в группе членства; Дж. Коулмена2, рассматривавшего социальный капитал как ресурсы социальных отношений, их сетей, облегчающих действия индивидов благодаря формированию взаимного доверия, определения взаимных обязательств и ожиданий, формулирования и установления социальных норм, образования ассоциаций; Р. Патнэма3, включавшего в понятие социального капитала характеристики социальной организации, в том числе сети, нормы и социальное доверие, способствующие координации и кооперации в интересах общественной цели; Ф. Фукуямы4, рассматривающего доверие и социальный капитал как синонимы; А. Портеса5, определявшего социальный капитал как способность индивидов распоряжаться ограниченными ресурсами на основании своего членства в определенном сетевом сообществе; Н. Лина6, рассматривающего социальный капитал в виде ресурсов социальных сетей и устанавливающего объем социального капитала в виде суммы ценных ресурсов, принадлежащих акторам сообществ; К. Марша, разработавшего методику и проводившего замеры ассоциативных уровней между социальным капиталом и демократией в России посредством корреляции индекса гражданской вовлеченности и индекса демократизации [1]; Дж. Твиг, предложившей шкалу измерения социального капитала для сравнительного анализа различных российских регионов [2].

Особый интерес представляют статьи современных зарубежных исследователей. Так, французские ученые Э. Паркер, Д. С. Халгин, С. П. Боргатти, изучая динамику социального капитала, установили уровни влияния обратной коммуникационной связи на изменение сети и сетевых сообществ [3].

Китайские исследователи Ц. Лян, X. Лу, В. Дэн рассматривают роль социального капитала и взаимодействие социального капитала, социального и формального (административного) управления во влиянии на показатели развития фермерских сообществ [4]. И. Хуан раскрывает особенности формирования социального капитала горожан в соответствии с их четырехуровневой структурой сообществ (городских жителей, городских мигрантов, новых городских жителей и сельских мигрантов), устанавливает связи между социальным капиталом и социальным доверием, показывает возможные вариации формирования социального доверия между четырьмя группами сообществ [5].

Индийский исследователь А. Алха описывает процесс формирования социального капитала различных групп населения, рассматривает кастовую структуру общества как подобие особых сетевых и субкультурных сообществ Индии [6].

Корейский ученый С. Рю в своем исследовании указывает, что социальный капитал топ-менеджера считается важнейшим ресурсом для определения организационных результатов, однако мало что известно о влиянии социального капитала на результаты деятельности общественных организаций [7]. Автор обосновывает необходимость изучения особенностей формирования социального капитала общественных организаций.

М. Тулин, Б. Лэнси и Б. Фолькер в конце 2018 г. опубликовали статью, в которой представили результаты социологического опроса сетевых сообществ в Нидерландах. Они утверждают, что личность формирует способность людей создавать социальный капитал, а также предсказывают позитивные ассоциации между каждой из черт личности и социальным капиталом. Отметим, что проведенное исследование этих авторов не противоречит нашему видению процесса формирования социального капитала и полученным нами результатам [8].

Американский исследователь К. Б. Мур с соавторами подчеркивает, что объединение социального капитала в сетевых сообществах, измеряемое как частота сотрудничества и степень сетевого взаимодействия, может влиять на результаты эффективности партисипативного проекта как напрямую, путем содействия кооперативному взаимодействию, так и путем снижения транзакционных издержек, связанных с управлением сложными проектами [9]. Эта позиция авторов полностью совпадает с нашим концептуальным подходом к проведенному исследованию.

Немецкие ученые С. Гебер, X. Шерер, Д. Хефнер представили результаты Европейского социологического опроса, показали особенности влияния средств массовой информации на социальный капитал на индивидуальном, социально-групповом и на национальном уровне, доказали, что использование интернета и других информационных средств увеличивает социальный капитал [10].

Ученые из Новой Зеландии провели крупномасштабные исследования в области партисипативного проектирования, выявили существующие проблемы коммуникационных взаимодействий акторов, создали платформу для привлечения неспециалистов в систему итераций проектирования, чтобы сравнивать и визуализировать сразу несколько идей, разработали набор правил с параметрами для производства и передачи идей дизайна городской среды [11].

Структурно-функциональный анализ к изучению социального капитала осуществлен в ряде работ отечественных авторов: Д. В. Афанасьева [12], рассматривающего структуру социального капитала, региональные аспекты его измерения и построения индикаторной модели; Д. Г. Горина7, исследующего особенности развития сетевых технологий формирования социального капитала; О. Демкив [13], выявляющего проблемы адаптации зарубежных концепций группового социального капитала к отечественным условиям; М. В. Курбатовой [14], анализирующей структуру социального капитала с позиций институционального развития региона; Е. Г. Лукьяновой [15], изучающей структуру, функции и роль социального капитала в построении гражданского общества; В. Г. Немировского8, исследующего региональные особенности социальной структуры и социального капитала, и др.

Анализ концепций социального капитала, функциональной роли этого понятия в методологии изучения современного российского общества и ресурсов его развития позволил выявить, с одной стороны, много-аспектность этого понятия, представленность в научном знании различных взглядов на его составляющие, структуру, функции, с другой - значимость концепции социального капитала как возможности на современном этапе развития регионального социума анализа и управления муниципальным и региональным развитием, формированием комфортной среды обитания городских сообществ.

В трехкомпонентной структуре социального капитала можно выделить три основных уровня организации городского сообщества: вещественноэнергетический, отражающий накопленный объем социальных связей как ресурс коллективной и индивидуальной деятельности по формированию благоприятной и комфортной среды обитания; функционально-организационный с соответствующим ресурсом доверия, усвоения и принятия социальных норм, развитости социальных институтов; информационный уровень co складывающимися соответствующими нормами и ценностными ориентациями, которые формируются и развиваются посредством добровольного и заинтересованного участия индивидов в сетевых сообществах, построенных на демократических началах.

Следует отметить отсутствие в науке единого понимания концепции социального капитала и его структурной организации. Нами выделено десять компонентов структуры социального капитала, содержание каждого из которых достаточно полно представлено в работах отечественных ученых: структура и функции социокультурной идентификации раскрыты Л. 3. Немировской [16], А. П. Федоровским [17], К. О. Черняевой [18]; социального доверия - В. А. Давыденко [19], А. В. Ивановым [20], Н. М. Мамедовым [21], Е. В. Реутовым9 и др.; самоорганизации -Н. 3. Алиевой [22], М. В. Егоровым [23]; социального согласия -В. Е. Семеновым10, А. А. Труновым и Е. И. Черниковой [24]; социальной солидарности - И. В. Ксенофонтовой [25], А. Ф. Филипповым [26; 27], А. А. Хоконовым [28]; социальных норм - И. Ф. Девятко [29], К. Ю. Добриным [30], Д. В. Ерышовым [31]; социальной инициативы -Е. В. Гетьман [32], Г. М. Королевой [33]; социальной активности - Е. Н. Васильевой [34], А. С. Минаевой и Т. С. Пилишвили [35], С. В. Судаковой [36]; социального участия - А. А. Меховой11, А. В. Мироновым [37], И. А. Скалабаном [38]; социальной ответственности - О. Н. Безруковой [39], М. Ф. Игониной12.

Материалы и методы. Для определения состояния социального капитала местного сообщества, особенностей формирования десяти его структурных компонентов (в отличие от бытующей в научной литературе его трехкомпонентной структуры) в процессе соучаствующего проектирования АЛПГ проведен социологический опрос членов сетевых сообществ. Электронная ссылка на Google Форму анкеты была размещена на сайтах «Одноклассники», «В моем мире», «ВКонтакте», Facebook и др. Опрошены 1 тыс. респондентов трех городских округов

Белгородской области (г. Белгород - с населением на 1 января 2018 г. 327 821 чел., г. Старый Оскол - 214 987 чел., г. Губкин - 99 947 чел.); из них 44,4 % мужчин и 55,6 % женщин. Около половины опрошенных имеют высшее образование, пятая часть - среднее профессиональное, десятая - незаконченное высшее или среднее образование, менее 10 % -неполное среднее образование. Более половины всех респондентов состоят в зарегистрированном браке, более четверти опрошенных никогда в браке не состояли, десятая часть - находятся в гражданском браке / проживают совместно, двадцатая часть респондентов являются вдовцами/ вдовами или разведены.

Большим разнообразием характеризуется сфера трудовой занятости респондентов (табл. 1).

Таблица 1. Сферы занятости опрошенных респондентов, %

Table 1. Sectors of employment of the respondents surveyed, %

|

Сфера занятости / Sector of employment |

г. Белгород / Belgorod |

г. Старый Оскол / Stary Oskol |

г. Губкин / Gubkin |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Учителя и преподаватели вузов / Teachers and lecturers of higher education institutions |

7,6 |

5,1 |

5,1 |

|

Учащиеся и студенты / Schoolchildren and university students |

35,7 |

22,7 |

15,4 |

|

Работники сферы обслуживания / Service industry employees |

5,9 |

7,3 |

7,7 |

|

Работники сферы здравоохранения / Health workers |

4,1 |

10,5 |

5,1 |

|

Работники сельского хозяйства / Agricultural workers |

2,2 |

0,6 |

0,6 |

|

Работники сферы культуры / Culture workers |

2,0 |

3,6 |

3,8 |

|

Работники сферы физической культуры и спорта / Workers in tire field of physical education and sports |

1,0 |

0,9 |

0,6 |

|

Руководители, управленцы / Administrators, managers |

4,9 |

2,4 |

3,2 |

|

Гражданские служащие, специалисты / Civil servants, specialists |

6,7 |

10,8 |

16,7 |

|

Военнослужащие и сотрудники МВД / |

3,3 |

0,6 |

1,3 |

Military personnel and police officers

|

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES |

__ Д Окончание табл. 1 / End of table 1 |

||

|

3 |

4 |

||

|

Квалифицированные рабочие / Skilled workers |

4,5 |

13,2 |

14,1 |

|

Неквалифицированные рабочие / Unskilled workers |

0,8 |

0,3 |

0,6 |

|

Индивидуальные предприниматели / Individual entrepreneurs |

2,0 |

8,4 |

5,8 |

|

Неработающие пенсионеры / Nonworking pensioners |

11,8 |

13,5 |

19,9 |

|

Безработные, временно не работающие / Unemployed, those temporarily inactive |

7,5 |

— |

— |

Как видно из таблицы, респонденты представляют практически все сферы трудовой занятости в городских муниципальных образованиях региона.

Выборка строилась на основе половозрастной структуры взрослого населения городов в соответствии с региональной статистикой. Анкета социологического опроса содержала 44 вопроса.

Методологической основой проведенного исследования являлся системный подход, позволивший получить целостное представление о структуре и функциях социального капитала, формируемого сетевыми сообществами. В процессе исследования применялись методы сбора, обработки и анализа первичной социологической информации, методы сравнения, систематизации и классификации. Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью анализа статистических материалов по демографической, социально-экологической, градостроительной, архитектурно-ландшафтной и социально-управленческой проблематике, анкетного опроса акторов сетевых сообществ. Базы данных созданы и обработаны при помощи программы SPSS Statistics 22.0, презентационный материал формировался на основе программы Microsoft Excel 2007.

Результаты исследования. Формирование социального капитала местного сообщества в процессе соучаствующего проектирования архитектурно-ландшафтного пространства города является разновидностью социального управления, основное содержание которого - деятельность сетевых сообществ для создания комфортной среды обитания горожан.

Более половины респондентов (53,4 %) трех крупнейших городов Белгородской области считают, что комфортность архитектурно-ландшафтного пространства городской среды обитания за последние 5 лет немного улучшилась. Более четверти респондентов (27,5 %) отмечают ее значительное улучшение, при этом существенных отличий в ответах людей разных половозрастных и профессиональных групп не наблюдалось.

На вопрос «В какой мере для Вас важна степень архитектурно-ландшафтного обустройства, озеленения и повышения комфортности среды обитания?» большинство респондентов городских округов ответили, что «очень важна» (47,6 %) и «скорее важна, чем нет» (41,5 %). «Скорее неважна» и «совсем неважна» степень благоустройства города для 7,6 и 2,2 % респондентов соответственно. Затруднились с ответом преимущественно представители старшего поколения (1,1 %). Сравнивая данные в возрастных группах, можно сделать вывод о том, что для молодежи состояние архитектурно-ландшафтной городской среды более важно, чем представителям среднего и старшего возраста (на 14 и 18 % больше соответственно).

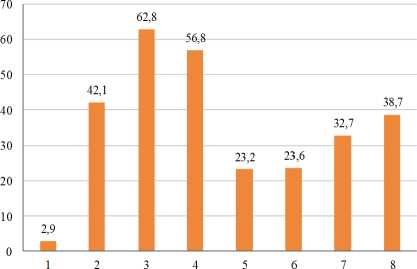

Сходство во мнениях респондентов трех городских округов проявилось и при ответе на вопрос «От кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зависит состояние комфортности архитектурно-ландшафтного пространства города?» (разрешалось выбрать не более трех вариантов ответа). Распределение ответов представлено на рисунке 1.

1. Затрудняюсь ответить / Not sure

2. Каждый житель города / Every resident of the city

3. Органы местного самоуправления / Local government

4. Региональная власть (губернатор, глава администрации региона) / Regional authority (governor, head of the administration of the region)

5. Федеральная власть, правительство в целом / Federal authority, the government as a whole

6. Специальные правительственные службы (Минприроды, МЧС и др.) / Special government services (Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters, etc. )

7. Предприятия / Enterprises

8. Общественные организации, в том числе экологические / Social organizations, including environmental ones

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «От кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зависит состояние комфортности архитектурноландшафтного пространства города?», %

Fig. 1. Distribution of respondents’ answers to the question “Who, in your opinion, is primarily responsible for the state of comfort of the architectural and landscape space of the city?”, percent

Большинство респондентов высказались, что состояние комфортности архитектурно-ландшафтного пространства города зависит от органов местного самоуправления. На втором месте стоит региональная власть, далее - вариант «каждый житель города». На четвертом месте, по мнению опрошенных во всех возрастных категориях трех городских округов, оказались общественные организации. Таким образом, существует определенный паритет между населением и органами власти как субъектами ответственности за качество и комфортность городской среды обитания.

Опрос жителей г. Тольятти, проведенный в 2016 г. Т. Н. Ивановой по смежной тематике, показал, что повышение качества благоустройства городской среды респонденты в первую очередь связывают с благоустройством дворов (так считают 65 %), затем с улучшением городских улиц (57 %), реконструкцией и созданием парков, современных элементов дизайна города и дополнительным озеленением улиц - от 52 до 53 % опрошенных [40].

Формирование социального капитала в процессе соучаствующего проектирования членов сетевых сообществ, по нашему мнению, невозможно без развития десяти основных качеств (факторов, компонентов системы), выделенных нами при разработке теоретической системной исследовательской модели: социокультурная идентификация, социальное доверие, самоорганизация, социальное согласие, социальная солидарность, социальные нормы, социальная активность, социальная инициатива, социальное участие, социальная ответственность.

Средний уровень социокультурной идентификации членов сетевых сообществ определялся двумя вопросами, основным из которых был «Отождествляете ли Вы себя с участниками сетевого сообщества и другими жителями города на основе совместных эмоциональных переживаний о состоянии структуры, культуры, истории и развития города?». Подавляющее большинство респондентов - представителей городских округов (г. Белгород, г. Старый Оскол, г. Губкин) ответили положительно (43,9, 46,7, 40,4 %) и «скорее да, чем нет» (30,6, 31,7 и 37,2 % соответственно).

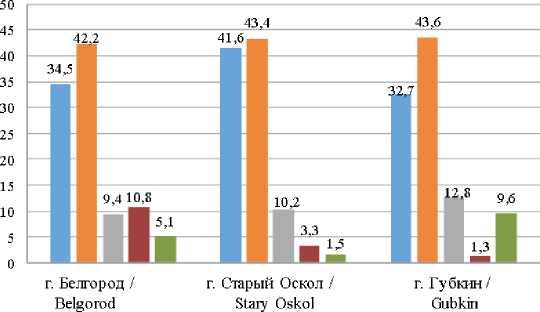

Уровень социального доверия определялся двумя вопросами анкеты. Распределение ответов на первый из них представлено на рисунке 2.

В среднем 36,6 % опрошенных ответили «да», 42,8 - «скорее да, чем нет», 10,2 - «скорее нет, чем да», 6,8 - нет, 3,6 % затруднились с ответом. Ответы респондентов о доверии своему окружению представлены в таблице 2.

При анализе ответов опрошенных мы выделили несколько групп по уровню доверия. В первую группу вошли респонденты трех исследуемых городских округов, доверяющих семье, родственникам и друзьям (однозначно положительные ответы от 71,6 до 83,5 %). Вторую группу представляет уровень доверия ближнему окружению. Так,

Да / Yes

Скор ее да, чем нет / Rather у es, th an no

Скорее нет, чем да / Rather no, than yes ■ Нет / No

Затрудняюсь ответить /Not sure

Р и с. 2. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что в процессе обсуждения и реализации архитектурно-ландшафтных проектов их участники будут вести себя предсказуемо, в соответствии с некоторыми общими нормами?», % F ig . 2. Distribution of answers to the question “Do you consider that in the process of discussion and implementation of architectural and landscape projects their participants will behave predictably, in accordance with some general standards?”, percent полностью доверяют членам коллектива 44,3 % белгородцев, 45,8 % старооскольцев, 39,7 % губкинцев. Полностью доверяют соседям соответственно 36,1, 41,6 и 42,3 % респондентов. В третью группу вошли показатели уровня доверия некоммерческим организациям, местному бизнесу и местной власти. Некоммерческим организациям полностью доверяют 24,9 % респондентов. Пятая часть респондентов затруднились с ответом на данный вопрос. Полностью доверяют местному бизнесу 14,5 % белгородцев, 13,8 % старооскольцев, 14,1 % губкинцев. Более десятой части респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. В отношении к местной власти уровень доверия оказался еще ниже (13,3 %). Местной власти так же, как и местному бизнесу, большая часть опрошенных полностью не доверяют (14,8 %). Высока доля респондентов, затруднившихся с ответом (17,4 %).

При оценке ответов о доверии семье, родственникам, друзьям и соседям затруднились с ответом от 0,4 до 3,7 % опрошенных; членам

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Кому из перечисленного окружения вы доверяете?», % Table 2. Distribution of answers to the question “Who of the listed milieu do you trust?”, percent

|

о Z К |

mWD / ниярХд j |

40 04 ^ oo ^ fl- ^ of - S *rf S r^ 2 04 04 "^9 co ,—। 04 ^^ О О 2 ^ P-f °^ 2 о а- ^ r- ^ 'Ч "^ —'y 2 2 2 ОО ^ О 40 ^ ^ ° Ox" Ox" ° ^ 40

^ O1 O1 m 40 ^ m О 04 О ^ 2 A ^ о 2 £ p~_ ^9 oo -fl ^1 co m 2 ^ fl ® ^ £

^ О fl" fl" О ' ^ ^ (fl (fl CO OO m —1 , —1 Ю 40 o' fl" o' of 22 Ox _,00^^ fl Ox CO to OO fl (fl —" of of of |< |< o-f ^ ^ ^ ^ O-] co co Ю О Ю oo co Ю ^-| oo" rf fl" of ^" fl 40 OO CO 40 Ю OO —Г 40" «О fl" —" ю" co" OO Ю fl Ю fl O1 ^H to 04 (fl 40^ ^H 04 to co" fl" fl" ^H 4o" fl" fl" OO Ю fl Ю CO O1 ^H S । s i о s У о й ад О^ ^ ® т fl щ fl .fl |j_| ^i Рн У .-fl . fl! l-*-! Щ tz> 3 _ \ РА^-|<лЖ<2 fl О У fl co о О 1 У! H P OP fl P-( О о ^ Р-Р.У о и су cd у 2 гус и дБ и о z а 2 j |

|

P^SQ Mbjs / EOSOQ HHdEig J |

||

|

poroSpg / hodorrag j |

||

|

5 fl fl fl p § p-~ s s |

WWD / ниярХд j |

|

|

P^SQ Mbjs / rosso HHdBxg j |

||

|

poroSpg / hodorrag j |

||

|

5 ° S ^ p 8 fl cd |

ui^qirg / ниядХд j |

|

|

pqso Mbjs / rosso nndBig j |

||

|

poroSpg / hodorrag r |

||

|

fl EC |

uiqqng / низрХд r |

|

|

pqso Mbjs / rosso nndBig r |

||

|

poroSpg / hodorrag r |

||

|

Is о |

||

Местная власть / 13,3 12,9 13,5 30,2 30,5 31,4 24,1 26,3 21,1

Local authorities

коллектива, некоммерческим организациям, местному бизнесу и местной власти - от 13,2 до 32,7 % респондентов. Считаем важным отметить, что недостаточно высокий уровень доверия членам коллектива и большая доля затруднившихся с ответом при оценке этого показателя объясняются тем, что среди респондентов имеется значительное число неработающих пенсионеров, т. е. не являющихся членами трудового коллектива.

Из представленных результатов анализа видно, что уровень доверия местной власти в трех городских округах Белгородской области крайне низкий.

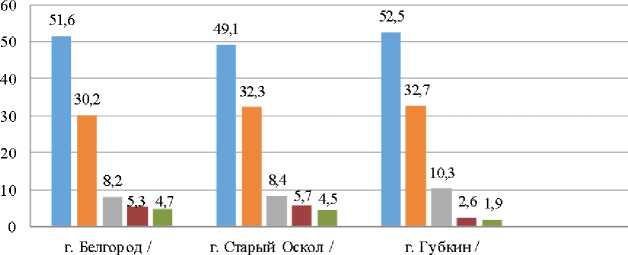

Уровень самоорганизации сетевых сообществ определялся ответами на вопрос «Характерны ли для Вашей социальной группы в сетевом сообществе самоорганизация и саморегулирование сетевых взаимоотношений?». Результаты представлены на рисунке 3.

Belgorod Stary Oskol Gubkin

Да / Yes ■ Скорее да, чем нет / Rather yes,than no

Скорее нет, чем да / Rather no, than yes ■ Нет / No

Затрудняюсь ответить /Not sure

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Характерны ли для Вашей социальной группы в сетевом сообществе самоорганизация и саморегулирование сетевых взаимоотношений?», %

F i g. 3. Distribution of answers to the question “Is your social group in the online community characterized with self-organization and self-regulation of network interrelations?”, percent

Ответы респондентов трех городских округов в основном положительные и в своей массе отличаются незначительно. От 49,1 до 52,5 % опрошенных ответили «да», от 30,2 до 32,7 - «скорее да, чем нет», от 1,9 до 4,7 % респондентов затруднились с ответом.

В результате исследования определялся средний уровень социального согласия. Подавляющее большинство респондентов всех исследуемых групп (в среднем около 70 %) выражают социальное согласие с родны- ми, друзьями и лично не знакомыми единомышленниками, в том числе в вопросах соучаствующего проектирования архитектурно-ландшафтного пространства города, в процессе ежедневного общения в социальных сетях. Отклонения в ответах в разрезе городских округов незначительны (не превышают 5 %). Достаточно большая часть респондентов (16,4 %) общаются в социальных сетях 1-2 раза в неделю, 7,7 % - 1-2 раза в месяц, 1,5 % - 1-2 раза в год. 2,9 % респондентов (в основном пенсионеры, представители старших возрастных групп) не поддерживают отношений посредством интернета.

При определении уровня социальной солидарности в сетевых сообществах как компонента системы формирования социального капитала местного сообщества большинство респондентов (93,5 %) подтвердили мнение, что социальные сети способствуют формированию чувства солидарности, консолидации социально-активных граждан. Также абсолютное большинство респондентов (85-90 %) согласились, что социальные сети способствуют вовлечению населения в создание комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города и порождают единство интересов, задач и действий, норм и взаимопонимание или же основывается на них.

Уровень восприятия и соблюдения социальных норм в сетевых сообществах определялся вопросом «Разделяете ли Вы сложившиеся нормы и правила общения, способствующие взаимопониманию и регуляции взаимодействий в социальной сети?». В среднем 49,9 % респондентов ответили положительно; 34,0 - «скорее да, чем нет», 10,3 - «скорее нет, чем да», 1,4 % - затруднились с ответом.

Достаточно высокие показатели уровней сформированности социокультурной идентификации, социального доверия, самоорганизации, социального согласия, социальной солидарности и социальных норм позволяют членам сетевых сообществ быть социально активными и инициативными.

Уровень проявления социальной инициативы членов сетевых сообществ определялся семью вопросами анкеты, отражающими оценку возможности проявления инициативы в местном сообществе, удовлетворенности существующими условиями ее проявления, готовности к проявлению инициативы и совместному участию в создании комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города с ближним окружением и субъектами местного уровня. Отметим результаты ответов на два наиболее важных, по нашему мнению, вопроса о социальной инициативе.

Ответы на вопрос «Вы готовы проявить инициативу для построения конструктивных отношений с близким окружением и субъектами местного уровня?» можно разделить на две группы. В первую вошли позиции готовности проявить инициативу для построения отношений с семьей, родственниками, друзьями, соседями и членами коллектива - от 79,0 до

97,1 % во всех трех городских округах; во вторую - с некоммерческими организациями, местным бизнесом и властью - от 50,2 до 76,5 % соответственно; затруднились с ответом от 1,9 до 15,7 % респондентов во всех исследуемых городских округах.

Далее респондентам предлагалось указать, в каких мероприятиях по созданию комфортного архитектурно-ландшафтного пространства и повышению качества среды обитания они готовы принимать участие. Составить обращение в местные органы власти по проблемам создания комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города готовы: в качестве организатора - 22,9 % опрошенных, активного участника -40,2, вынужденного участника - 36,9 %. Подготовить материал для публикации в СМИ по проблемам создания комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города могут: в качестве организатора -21,1 % опрошенных, активного участника - 39,1, вынужденного участника -39,8 %. Создать контент по тематике формирования комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города на различных ресурсах в интернете согласились бы: в качестве организатора - 24,9 % опрошенных, активного участника - 41,3, вынужденного участника - 33,8 %.

Тесно связанный с уровнем проявления социальной инициативы уровень социальной активности членов сетевых сообществ определялся следующими вопросами анкеты. На вопрос «Реализовывали ли Вы свою активность через практическую деятельность по соучаствующему проектированию архитектурно-ландшафтного пространства города, осуществляемую некоммерческими организациями, общественными объединениями и гражданскими инициативами?» 40,7 % респондентов ответили утвердительно, 53,4 - отрицательно, в среднем 5,9 % затруднились с ответом.

Ответы на вопрос «Считаете ли Вы себя социально (общественно) активным?» показали, что более активными в этом плане считают себя акторы сетевых сообществ г. Белгорода (63,7 %), а наименьшую инициативу проявляют респонденты г. Губкина (51,3 %).

Одним из важных элементов системы формирования социального капитала местного сообщества в процессе соучаствующего проектирования комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города является социальное участие членов сетевых сообществ. Развитие этого компонента рассматриваемой системы определялось нами с помощью семи вопросов анкеты. Проанализируем некоторые из них.

Ответы на вопрос «Совместно с кем Вы занимались безвозмездной добровольной деятельностью по обсуждению и реализации проектов архитектурно-ландшафтного обустройства и повышения комфортности городской среды обитания?» можно разделить на две группы. В первую вошли ответы, отражающие взаимодействие с ближним окружением: семьей, родственниками, друзьями, соседями и членами коллектива - от

11,5 до 32,5 % во всех исследуемых городских округах. Вторая группа более малочисленна. Совместно с представителями некоммерческих организаций, местного бизнеса и власти занимались такой деятельностью в среднем 3,1 % респондентов.

Среди наиболее значимых мероприятий по созданию комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города фигурируют онлайн-взаимодействие членов сетевых сообществ с представителями местной власти (управление архитектуры и градостроительства и др.); обсуждение архитектурно-ландшафтных проектов в фокус-группах, домовых комитетах, дворовых товариществах собственников жилья, территориальных общественных советах, общегородских воркшопах; личное участие в проводимых субботниках по архитектурно-ландшафтному обустройству территории; информация и обращения в СМИ и др.

На вопрос «В каких конкретных мероприятиях соучаствующего проектирования объектов архитектурно-ландшафтного пространства города Вы принимали участие?» лидировали варианты ответов «в обсуждении архитектурно-ландшафтных проблем с друзьями и соседями, обустройстве и зеленом строительстве на территории двора», «в опросах жителей дома, двора, микрорайона», «в ознакомительных прогулках по предполагаемой территории обсуждаемого архитектурно-ландшафтного проекта с организацией фотофиксации элементов визуальной среды», «в обсуждении отдельных архитектурно-ландшафтных проектов в интер-нет-сообществах». Мнения респондентов трех обследуемых городских округов расходятся незначительно. Более активное участие в соучаствующем проектировании комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города принимают белгородцы.

Среди ответов на вопрос «Основные мотивы Вашего участия в конкретных мероприятиях по созданию комфортного архитектурно-ландшафтного пространства двора, микрорайона, общественных пространств города?» (разрешалось отметить не более 5 позиций) доминировали варианты «возможность принести пользу людям», «общение с интересными людьми», «приобрести навыки архитектурно-ландшафтного обустройства территории», «повысить комфортность и эстетичность собственной архитектурно-ландшафтной среды обитания» (от 40 до 57 % ответов). Преобладающим мотивом является повышение комфортности и эстетичности собственной архитектурно-ландшафтной среды обитания. Вторую группу составили ответы «приобретение полезных связей и знакомств», «получить дополнительные знания по декоративной дендрологии, цветоводству, архитектурно-ландшафтному искусству» (от 33 до 40 %). В третью группу вошли ответы респондентов, набравшие от 5 до 15 %: «реализация собственных идей», «повышение собственного статуса», «возможность решать собственные проблемы», «возможность влиять

РЕГИОНОЛОГИЯ. Том 27, № 2, 2019 на общественное мнение», «перспективы профессионального роста», «возможность влиять на принятие решений в органах власти», «в общественной жизни участвовать не собираюсь».

Структурным компонентом, завершающим цикл формирования социального капитала местного сообщества, по нашему мнению, является уровень социальной ответственности членов сетевых сообществ. Так, на вопрос «В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что происходит с состоянием архитектурно-ландшафтного обустройства селитебной территории: дома, жилого двора, микрорайона, города в целом?» ответили «в полной мере» 65,2 % респондентов, «в значительной мере» - 27,2, «в незначительной мере» - 4,7 %. Не чувствуют ответственности 2,2 % и затрудняются с ответом 0,7 % опрошенных.

Для концентрированного отражения полученных в исследовании данных была проведена индексация ответов респондентов, в результате которой определены следующие усредненные индексы, характеризующие уровень сформированности десяти структурных компонентов социального капитала местного сообщества: социокультурная идентификация - 46,1 %, социальное доверие - 41,3, самоорганизация - 59,6, социальное согласие -65,5, социальная солидарность - 54,0, социальные нормы - 55,9, социальная инициатива - 39,0, социальная активность - 43,4, социальное участие - 46,9, социальная ответственность - 40,5 %. Показатели свидетельствуют о среднем уровне сформированности социального капитала сетевыми сообществами трех городских округов Белгородской области.

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что социальный капитал представляет собой ресурс местного сообщества, формирующийся при наличии социальных сетей и способствующий достижению целей развития, в том числе соучаствующего проектирования комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города.

Обсуждение и заключение. Анализ результатов социологического исследования показал, что партисипативное проектирование архитектурно-ландшафтного пространства города является важным направлением консолидации коллективной деятельности местного сообщества. Состояние социального капитала зависит от степени вовлеченности сетевых сообществ в партисипативное проектирование архитектурно-ландшафтного пространства города и процесс практического решения общественно значимых проблем весьма важен в контексте социальной консолидации местного сообщества. Консолидация местного сообщества для решения проблем формирования комфортного архитектурно-ландшафтного пространства города осуществляется за счет вовлечения ближайшего окружения (родных, друзей, коллег, соседей), а не субъектов местного уровня (некоммерческих организаций, бизнеса, власти). Полученные в результате исследования данные станут основой для разработки со- циальной технологии формирования и воспроизводства социального капитала местного сообщества.

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в систематизации и углублении имеющихся научных представлений о структуре и функциях социального капитала, особенностях процесса его формирования сетевыми сообществами при партисипативном проектировании.

Разработанный и апробированный при проведении исследования инструментарий диагностики состояния социального капитала муниципальных образований, проблем его формирования может использоваться для социального проектирования в системе управления и проведении социологических исследований по аналогичной и смежной тематике. Также результаты исследования имеют практическую пользу для управленцев-практиков, архитекторов и ландшафтных дизайнеров при разработке и реализации программ формирования комфортной для проживания, трудовой и рекреационной деятельности городской среды обитания.

Список литературы Участие сетевых сообществ в формировании социального капитала в процессе партисипативного проектирования архитектурно-ландшафтного пространства города

- Marsh C. Social Capital and Democracy in Russia // Communist and Post-Communist Studies. 2000. № 33. P. 183-199. X(00)00003-9 DOI: 10.1016/S0967-067

- Twigg J. L. Social Capital // Russia's Regions. Social Capital and Social Cohesion in Post-Soviet Russia / eds. J. L. Twigg, K. Schecter. Armonk, 2003. Р. 168-188. URL: https://www.crcpress.com/Social-Capital-and-Social-Cohesion-in-Post-Sovi-et-Russia/Twigg-Schecter/p/book/9780765612243 (дата обращения: 24.12.2018).

- Parker A., Halgin D. S., Borgatti S. P. Dynamics of Social Capital: Effects of Performance Feedback on Network Change // Organization Studies. 2016. Vol. 37, issue 3. Pp. 375-397. DOI: 10.1177/0170840615613371

- Liang Q., Lu H., Deng W. Between Social Capital and Formal Governance in Farmer Cooperatives: Evidence from China // Outlook on Agriculture. 2018. Vol. 47, issue 3. Pp. 196-203. DOI: 10.1177/0030727018778603

- Huang Y. Social Capital and Social Trust in Urban China // Chinese Journal of Sociology. 2018. Vol. 4, issue 4. Pp. 481-505. https://doi. org/ DOI: 10.1177/2057150X18790083