Участие сотрудников Московского отделения Института истории материальной культуры АН СССР в работе Чрезвычайной государственной комиссии (1943-1944 гг.)

Автор: Кудрявцев А.А., Володин С.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

В 1943-1944 гг. сотрудники Института истории материальной культуры принимали участие в работе Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК). Это выражалось в составлении инструкций по установлению стоимости различных археологических памятников для определения нанесенного им ущерба в период оккупации, составлении их списков и анкетировании. В 1944 г. ИИМК по заданию ЧГК организовал восемь экспедиций в освобожденные районы РСФСР и УССР с целью обследования ряда поселений и курганных могильников, а также музеев с археологическими коллекциями, пострадавших в военные годы. Участие в деятельности ЧГК позволило Московскому отделению ИИМК сохранить основные функции научного учреждения в тяжелый период войны.

История археологии, чрезвычайная государственная комиссия, институт истории материальной культуры, охрана памятников, и. э. грабарь, т. с. пассек, с. п. толстов

Короткий адрес: https://sciup.org/143173164

IDR: 143173164 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.540-555

Текст научной статьи Участие сотрудников Московского отделения Института истории материальной культуры АН СССР в работе Чрезвычайной государственной комиссии (1943-1944 гг.)

Несмотря на условия военного времени, фактическую утрату постоянной связи между основными отделениями и последствия эвакуации, научная деятельность Института истории материальной культуры АН СССР (ИИМК) не прекращалась и в самые сложные периоды Великой Отечественной войны.

В военные годы сотрудники ИИМК в Ленинграде, Москве и в эвакуации выпускали научные труды, научно-популярные брошюры, читали лекции, защищали докторские и кандидатские диссертации. В Ташкентской группе активно

-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Минобрнауки России МК-1429.2019.6.

разрабатывалась тематика, посвященная истории Узбекистана и Средней Азии в целом, древние горные разработки изучались на предмет выявления стратегического сырья. Члены Елабужской группы в рамках экспедиции Особого назначения АН СССР в период тяжелых боев под Сталинградом в низовьях Камы обследовали старые гипсовые выработки, в которых планировалось разместить склады боеприпасов ( Гайдуков и др. , 2019. С. 22, 23; Киселев , 1943. С. 60–62; Пассек , 1943. С. 123, 124; Платонова , 1991. С. 60, 61, 65–67).

В 1943–1944 гг. силами ИИМК организовывались и вполне масштабные археологические исследования. Например, раскопки Луговского и Ананьинского могильников в Прикамье под руководством П. П. Ефименко. Сотрудники ИИМК (по совместительству) А. В. Арциховский и Б. А. Рыбаков исследовали Царицынские курганы (1944 г.) и Звенигород (1943–1945 гг.) ( Платонова , 1991. С. 67; Рыбаков , 1949. С. 131–133; Арциховский , 1949. С. 77–81).

При этом постоянные археологические работы были налажены еще раньше. Сотрудники Московского отделения ИИМК (МОИИМК) осенью 1941 г. с «целью принятия охранных мер» регулярно выезжали в прифронтовые районы Подмосковья для обследования археологических памятников, поврежденных в ходе прокладки окопов и прочих оборонительных земляных работ. Они посетили Звенигород, Дмитров, работали в самой Москве и ее окрестностях, осмотрели Сетунское, Лыткаринское, Дьяковское городища. В Звенигороде были даже проведены небольшие раскопки ( Пассек , 1943. С. 123).

В декабре 1941 г. по инициативе ученого секретаря Т. С. Пассек и уполномоченного В. Н. Чернецова археологи МОИИМК примкнули к Комиссии АН СССР по истории Великой Отечественной войны, организованной в Москве И. И. Минцем ( Карпюк , 2019. С. 173, 174; Платонова , 1991. С. 53). Характеризуя обстановку этого времени, необходимо учесть, что заведующий МОИИМК С. П. Толстов в октябре 1941 г. был ранен под Можайском и после демобилизации в январе 1942 г. находился в Ташкенте, а директор ИИМК М. И. Артамонов фактически не имел возможности влиять на положение Московского отделения, находясь в эвакуации в Казани.

В ходе работы Комиссии И. И. Минца археологи МОИИМК совместно с представителями Государственного исторического музея, Всесоюзной Академии архитектуры, Комитета по охране памятников на территории Московской и Калининской областей занимались фиксацией и анкетированием разрушенных в ходе военных действий архитектурных памятников.

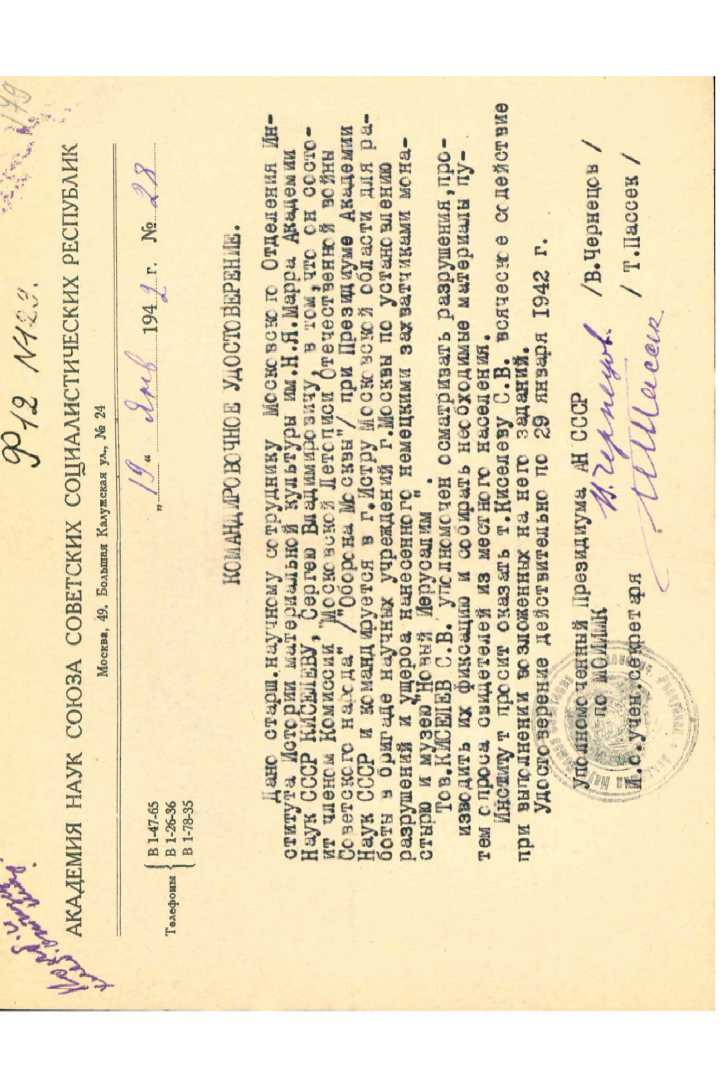

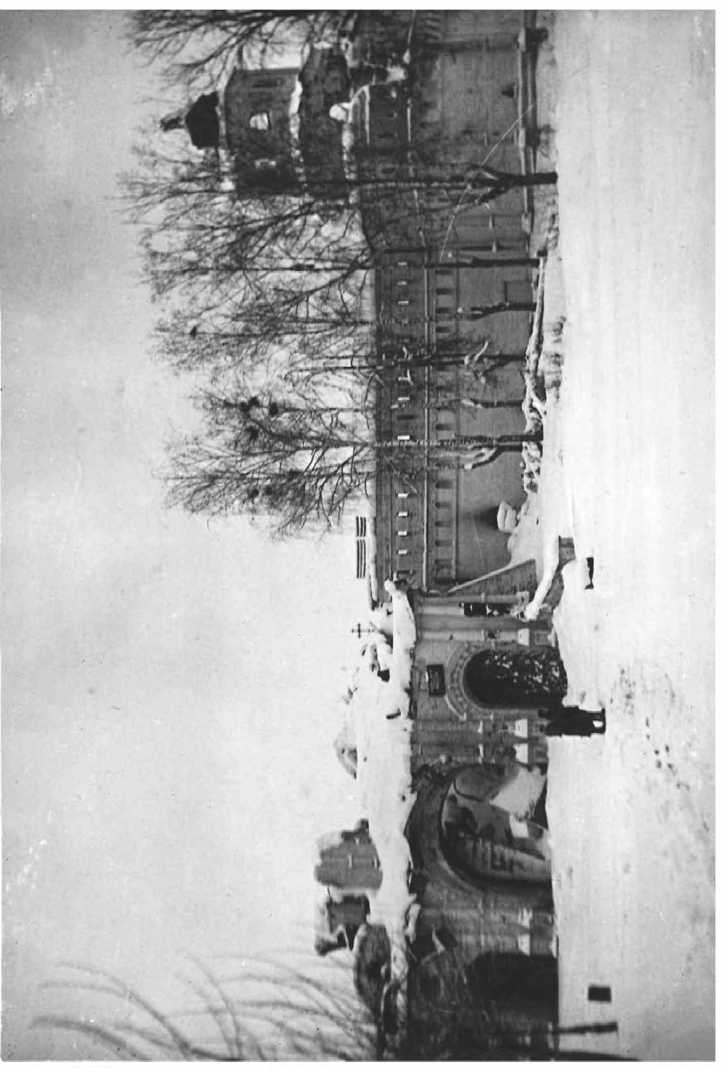

В личном фонде С. В. Киселева, в который включены и материалы Л. А. Ев-тюховой, хранящемся в Научно-отраслевом архиве Института археологии РАН, есть сведения о таких поездках в Можайск и Истру (январь 1942 г). Они содержат справки и командировочные удостоверения С. В. Киселева (рис. 1), описания работ и фотографии Никольского собора, Лужецкого монастыря, поврежденных мемориальных памятников Бородинского поля, взорванного Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря (рис. 2; 3), разрушенного дома А. П. Чехова в Истре (Архив ИА РАН. Ф. 12. Д. 69). Той же зимой 1942 г. отряд археологов под руководством А. П. Смирнова обследовал Волоколамск и Иосифо-Волоцкий монастырь, также посетив разграбленные усадьбы Гончаровых и Чернышевых в с. Ярополец. Помимо составления актов А. П. Смирнов публиковал результаты

о

О Я Ф X Q aiK 4 4S

8 Ж

” i Я

X 3

pg.

i E-

X

:s

ГС Oj

S

Я

Я

о cl о

£4

о

p

CD

p

3 я

d

§

О £<

Я л x Ф м d 3 a a,

.n з

О H uJ CO о U d 3 я я

И № К E cd О

Я

Я

£1

M=S

СО

<4 Ф <4

Й О « О ■ ш 5 к Я и

5°

«ле Ф у П.Я

Я Ф Е-< Ф СП у С- S X Q . Зв О d’Kra 3 Я CD ф 0)

ь

ф я

3 я м г< я гая я я О Ф • я и СХХ ЯО 3 я 3 и я, 3 я "2 ф яфнфЖыяк Я Я ЯбЯООЯ >• я н Й Ж Я" СЕ Ж и s S я >,ы t< 3 f О 3 С ощкозехо XI ш я яО«Э3 3 £ КФОсЗяЯЯ ,□ 3 .Оф о,яо ж е« Ф G я О О >,9 СП д} — " CL CL СП v 3£ Я1 ле л 3 о Я ф я ф rt ra >i о 3 а Я а. яга I к я 8 л § fH Л5 З^Х^ЗйЗяоё •оФаа.Яр’Ооц

>»Ч S 3 а о

хф

я я

Рис. 1. Командировочное удостоверение С. В. Киселева на поездку в г. Истру для осмотра разрушений в Новоиерусалимском монастыре. 19.01.1942 (Архив ИА РАН. Ф. 12. Д. 129. Л. 179) Рис. 2. Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря. Январь 1942 г. (Архив ИА РАН. Ф. 12. Д. 69) Рис. 3. Проездные ворота и Дамасская башня Новоиерусалимского монастыря. Январь 1942 г. (Архив ИА РАН. Ф. 12. Д. 69) осмотра разрушений Новоиерусалимского и Иосифо-Волоцкого монастырей в газетах («На боевом посту», «Московский большевик», «Вечерняя Москва»), подробно информируя об их истории и архитектуре, а также утратах, понесенных в период оккупации (ОПИ ГИМ. Ф. 496. Д. 170. Л. 10–12). Приведем и фрагмент его письма к А. В. Арциховскому от 4 марта 1942 г. с упоминанием об этих работах: «(…) Я все время в разъездах. Был в Волоколамске, видел замечательный монастырь. Он произвел на меня совершенно неизгладимое впечатление. Собор, стены, надвратная церковь по пропорциям, по отделке, мне кажется, лучшими образцами нашего зодчества. Видел усадьбу Ярополец, в одной из них непотревоженную могилу генерал-фельдмаршала Захара Чернышева, завоевателя Берлина. Кроме нее, все растрепано, все загажено. Вывез остатки библиотеки из Пушкинской комнаты (Ярополец Гончаровых). В ней немцы устроили конюшню. В общем впечатление более чем тяжелое (…)» (Архив РАН. Ф. 1804. Оп. 1. Д. 207. Л. 2). Отметим, что работы по фиксации разрушений велись в тяжелых условиях чрезвычайно холодных зимних месяцев 1942 г. И не только это было препятствием для исследований. Например, многие постройки Новоиерусалимского монастыря были не только взорваны, но и заминированы. Среди всей разнообразной деятельности, которую сотрудники ИИМК вели в обстановке военных лет, необходимо особо выделить их участие в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Материалы, собранные в ходе работы ЧГК, впоследствии использовались в качестве обвинительных документов на Нюрнбергском процессе и при определении размеров репараций с Германии и ее сателлитов. Фонд ЧГК в настоящее время хранится в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) и насчитывает более 43 000 дел. Значительная его часть до сих пор не введена в научный оборот. Комиссия была создана при СНК СССР и образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г., официально упразднена 9 июня 1951 г. Председателем стал Н. М. Шверник. Помимо А. А. Жданова в составе комиссии упомянем Е. В. Тарле, А. Н. Толстого, митрополита Киевского и Галицкого Николая (Ягушевича). ЧГК была укомплектована довольно значительным штатом и наделена широким кругом полномочий, в ее задачи входили фиксация как преступлений против мирных жителей, так и разрушений различных объектов гражданской инфраструктуры, определение материальной стоимости ущерба. В постановлении об образовании ЧГК был отдельно прописан пункт об учете ущерба, «причиненного гитлеровскими захватчиками путем расхищения и уничтожения художественных, культурных и исторических ценностей народов СССР, разрушения музеев, научных учреждений (…), а также зданий, оборудования и утвари религиозных культов». Очевидно, что среди перечисленного подразумевались и археологические памятники. Отметим наличие газетной вырезки с текстом постановления о создании ЧГК в личном фонде Т. С. Пассек (Архив ИА РАН. Ф. 11. Д. 76. Л. 89). В структуре ЧГК был сформирован отдел по учету ущерба, причиненного культурным, научным и религиозным учреждениям, который в дальнейшем кратко обозначался как отдел культуры. Его начальником был назначен В. Н. Макаров, не работавший до этого в обозначенных сферах. Кураторами по этому направлению стали А. Н. Толстой, Н. Н. Бурденко и митрополит Николай (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 116. Д. 6. Л. 8; Оп. 124. Д. 146. Л. 3). По всей видимости, к середине 1943 г. назрела необходимость в привлечении дополнительных специалистов для объективной оценки повреждений и разрушений архитектурных памятников, прежде всего церквей и монастырей, музеев, а впоследствии и объектов археологического наследия. В этой ситуации потребовалось участие в деятельности ЧГК сотрудников ИИМК, в основном его Московского отделения. Опыт подобной работы у ряда археологов уже был накоплен за время работы в Комиссии по истории Великой Отечественной войны. При этом если участие в Комиссии И. И. Минца являлось личной инициативой Т. С. Пассек и В. Н. Чернецова, то начало сотрудничества ИИМК и ЧГК было положено Президиумом АН СССР. В письме вице-президента АН СССР В. П. Волгина руководству ЧГК от 27 мая 1943 г., в котором отмечался ущерб, нанесенный историко-культурным ценностям на захваченной территории, было внесено следующее предложение: «Для того, чтобы получить должное представление о размерах ущерба, нанесенного на территории, занятой врагом, необходимо использовать обширные архивные и фотографические материалы, сосредоточенные в архиве ИИМК. Институт располагает достаточным числом видных ученых специалистов в области археологии, античной культуры Причерноморья, русского и западноевропейского искусства, чтобы дать исчерпывающую сводку памятников, подлежащих обследованию на месте. Президиум АН СССР постановил обратиться в ЧГК с предложением при учете ущерба, причиненного фашистскими разбойниками культурным сокровищам СССР, использовать кадры специалистов и материалы, находящиеся в распоряжении ИИМК» (Там же. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 4. Л. 79). В этом же месяце учеными ИИМК по запросу секретаря П. И. Богоявленского в ЧГК был отправлен список археологических памятников и объектов древнерусской архитектуры, а также музеев с археологическими коллекциями, находящимися на территории, освобожденной от оккупации, и в прифронтовой зоне (Там же. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 4. Л. 77–78). Впоследствии создавались такие списки и для отдельных республик и областей. Например, Ф. Д. Гуревич представила подобный каталог для территории Литвы, С. П. Толстов – для Смоленской области (Там же. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 4. Л. 16, 17, 20).

13 июня 1943 г. коллективом работников МОИИМК для ЧГК была составлена записка «О принципах оценки разрушений историко-культурных ценностей». В документ был включен отдельный пункт об оценке археологических коллекций и археологических памятников, в котором была представлена методика определения их материальной стоимости. В ее основу положен следующий принцип: стоимость коллекций определяется суммой расходов, необходимых

для получения аналогичной коллекции. Эта сумма слагается из следующих статей: расходы, необходимые на выявление памятника, на раскопки, фотофиксацию; транспорт, консервацию и реставрацию вещей, отчет, гонорар, анализы, подготовку к экспозиции. Четко определялись критерии оценки в денежном эквиваленте всех категорий археологических памятников от палеолита до Средневековья. Характерно, что в записке фигурировали и фатьяновские могильники, и гнездовские курганы. Например, стоимость «небольшого» гнездовского кургана была оценена в 100 000 рублей. В документе были также представлены подобные положения об архитектурных памятниках, произведениях искусства, этнографических коллекциях (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 19. Л. 4–11).

В дальнейшем он стал основой для разработки «Инструкции по учету разрушений и ущерба, причиненных немецкими оккупантами культурным и историческим ценностям народов СССР». Она была подготовлена совместно с представителями Комитета по охране памятников и Всесоюзной академии архитектуры. Со стороны МОИИМК в этом участвовала отдельная группа ученых, в которую входили С. П. Толстов (председатель), В. Д. Блаватский, Н. Н. Воронин, Т. С. Пас-сек, А. П. Смирнов. Последний фигурировал как представитель Государственного исторического музея (

Пассек

, 1943. С. 124, 125).

Особенно активно сотрудничество начало развиваться после образования 8 сентября 1943 г. при ЧГК Бюро экспертизы по оценке уничтожения и расхищения памятников искусства и старины. Бюро возглавил И. Э. Грабарь, а его заместителем стал заведующий МОИИМК С. П. Толстов. Бюро были поставлены следующие задачи: разработка методики оценки художественных, исторических, научных ценностей и памятников старины; составление списков уничтоженных, разрушенных и похищенных художественных, исторических и научных ценностей с указанием равноценных произведений, находящихся в музеях и частных собраниях Германии, Италии, Венгрии, Румынии и Финляндии и могущих быть выдвинутыми в качестве возможных эквивалентов при натуральном возмещении убытков, причиненных СССР. На МОИИМК было возложено определение ущерба, причиненного «разбойничьими действиями фашистских оккупантов путем разграбления, уничтожения и разрушения полностью или частично» археологических памятников и ценных археологических коллекций (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 17. Л. 145–146). В ходе выполнения этих решений ряд сотрудников ИИМК стали экспертами ЧГК: А. В. Арциховский, В. Д. Блаватский, М. В. Воеводский, Н. Н. Воронин, Е. И. Горюнова, Т. С. Пассек, Б. А. Рыбаков, А. П. Смирнов, С. А. Тараканова, С. П. Толстов, В. Н. Чернецов, П. Н. Шульц, А. Л. Якобсон. В список экспертов от ИИМК были также включены историки Н. П. Анциферов и Н. М. Коробков (Там же. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 17. Л. 133). Примерно такой же состав экспертов остался и в 1944 г., к нему был только добавлен С. В. Киселев (Архив РАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 36. Л. 1–2). В соответствии с постановлением от 8 сентября 1943 г. МОИИМК фактически стал полноправным участником деятельности крупной государственной организации, которую представляла собой ЧГК. В обстановке продолжающегося разделения между основными отделениями и невозможности ведения полноценных археологических исследований работа археологов в качестве экспертов ЧГК обусловила продолжение функционирования МОИИМК. В дальнейшем, в связи с освобождением многих оккупированных территорий, в октябре 1943 г. по заданию ЧГК был разработан проект проведения в них ряда экспедиций МОИИМК для обследования состояния археологических памятников и археологических коллекций. План включал организацию 12 археологических отрядов, которые должны были охватить территорию от Калининской до Запорожской и Днепропетровской областей, и содержал сметы расходов на транспорт, фотоматериалы, канцелярские принадлежности, хозяйственное снаряжение (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 17. Л. 109–119). Проведение исследований было намечено на ноябрь 1943 г., но так и не состоялось. В письме в ЧГК от 2 октября 1943 г. С. П. Толстов и Т. С. Пассек писали об отказе Президиума АН СССР финансировать выполнение этого проекта и просили ЧГК дать указания Академии наук на ассигнование средств, испрашиваемых в сметах (Там же. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 17. Л. 108). Вопрос не был решен положительно, свою роль мог сыграть и весьма отрицательный отзыв на проект И. Э. Грабаря, представлявшего также Комиссию по учету и охране памятников искусства при Комитете по делам искусств при СНК СССР. В своем «Заключении о плане поездок сотрудников МОИИМК для обследования состояния археологических памятников и коллекций в освобожденных районах», адресованном и. о. председателя ЧГК И. П. Трайнину, от 8 ноября 1943 г. И. Э. Грабарь отмечал, что, например, проверка состояния музейных коллекций должна осуществляться скорее музейными сотрудниками, а не экспертами МОИИМК, и потому должна остаться в ведении Наркомпроса. Скептически он относился и к плану обследования археологических памятников: «Эти поездки могут быть оправданы только в том случае, если имеются данные, что археологический памятник был попорчен устройством траншей, блиндажей, дзотов и прочего. Оставление их не засыпанными действительно может привести к дальнейшему их разрушению, то тогда нужно ехать не столько с целью установления размера разрушения, сколько для проведения мер охраны и собирания материалов в осыпях военно-инженерных земляных сооружений перед их засыпкой». Еще раз отметим, что изначально в ЧГК не ставили своей целью какую-либо научную деятельность, а только определение материальной стоимости археологических памятников для объективной оценки их ущерба. Очевидно, что это и обусловило реакцию И. Э. Грабаря: «Необходимо решить вопрос, насколько вообще целесообразно и нужно определять убытки по всем родам археологических памятников. Большая их часть (коллекции каменных орудий, фрагментов первобытной керамики, примитивных бронзовых орудий не является предметом частного собирательства, они поступают в музеи в результате раскопок, а не путем покупок, поэтому оценка их материальной стоимости не может базироваться на каких-либо объективных вещах, она будет весьма произвольна (…) Но как можно определить ущерб и наметить компенсацию за уничтоженные курганы с погребениями, скажем, в Гнездове, куда собираются ехать научные сотрудники ИИМК. То, что было в ранее не раскопанном кургане – это никто установить не может, если при порче кургана вещественные материалы погибли. А поэтому трудно определить размер нанесенного ущерба, а, следовательно, подыскать форму компенсации». Единственное исключение И. Э. Грабарь делает для античных культурных центров, колоссальный ущерб которым может быть объективно оценен в силу их «мирового значения в отличие от все-таки типового археологического памятника, какими являются стоянки, селища, курганные могильники». Из всего проекта проведения обследований И. Э. Грабарь одобрил и поддержал лишь планируемую работу В. Д. Блаватского в Тамани (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 17. Л. 106–107). Тем не менее к проекту вернулись. 8 июня 1944 г. в ЧГК был отправлен доработанный план организации работ 13 археологических отрядов в освобожденных районах, подписанный С. П. Толстовым, Б. А. Рыбаковым и Т. С. Пассек. Их письмо также содержало сведения о подтверждении финансирования от Президиума АН СССР и просьбу о содействии в получении разрешений на проведение работ от военного командования (Там же. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 4. Л. 48). Проект был реализован. В июле – августе 1944 г. были осуществлены работы восьми экспедиций ИИМК по обследованию археологических памятников и музеев с археологическими коллекциями в различных областях РСФСР и УССР. В них участвовало 19 сотрудников ИИМК. Выдача Открытых листов возобновилась только в 1946 г., поэтому работы велись на основании мандатов ЧГК на право производства обследований на определенной территории.

Т. С. Пассек кратко опубликовала результаты экспедиций 1944 г. (

Пассек

, 1947. С. 162–165), поэтому только приведем их список:

1. Крымская экспедиция (руководитель А. Л. Якобсон) – зафиксировала повреждения, нанесенные архитектурным памятникам Херсонеса, Феодосии, Судака, составила акты утрат и ущерба, нанесенного коллекциям Херсонесского историко-археологического музея, музею пещерных городов в Бахчисарае, краеведческим музеям в Старом Крыме и Симферополе, в Балаклаве обследованы разрушения Генуэзской крепости.

2. Керченско-Таманская экспедиция (руководитель В. Д. Блаватский, в работах также принимала участие И. Б. Зеест) – в Керчи были зафиксированы повреждения мраморного Таманского саркофага, у которого оказалась разбита крышка, росписей склепа Деметры. Отмечен особо большой ущерб, нанесенный церкви Иоанна Предтечи и акрополю Пантикапея, расположенному на горе Митридат. По его территории была проложена сеть окопов и блиндажей. После экспедиция посетила Мирмекий, Нимфей, Тиритаку, Фанагорию, зафиксировала утраты фондов и библиотеки Керченского историко-археологического музея им. А. С. Пушкина.

3. Северо-Кавказская экспедиция (руководитель В. Н. Чернецов, в работах также принимали участие А. В. Збруева, А. П. Смирнов, Г. Б. Федоров) – были обследованы и составлены акты о повреждениях Елизаветинского и Семибрат-ного городищ, курганов у ст. Абинской и курганов у п. Сенной, составляющих восточный некрополь Фанагории. В погребальных насыпях устраивали дзоты

4. Никопольская экспедиция (руководитель Б. Н. Граков, работы проводились совместно с Институтом археологии УССР) – был осмотрен курганный могильник у Никополя, некоторые курганы которого использовались для зенитных установок, в результате чего были разрушены многие погребения. После были зафиксированы повреждения культурного слоя Каменского городища, осмотрены курганы Солоха, Орлова могила, Нечаева могила, которые также сильно пострадали при возведении наблюдательных вышек и устройстве блиндажей.

5. Киевская экспедиция (руководитель Т. С. Пассек, работы проводились совместно с Институтом археологии УССР). Основной целью работ являлось выяснение ущерба, причиненного археологическим коллекциям Государственного исторического музея, находящимся на территории Киево-Печерской лавры. Был составлен акт об утратах различных археологических коллекций (палеолитической, скифской, античной (из раскопок Ольвии), Отдела Киевской Руси, вывезенных в Германию. Было установлено, что были увезены археологические фонды и библиотека Института археологии УССР (более 30 000 предметов из раскопок Днепростроевской экспедиции, 20 000 томов, 30 000 негативов). Экспедицией было осмотрено трипольское поселение Коломийщина I, на территории которого был расположен немецкий опорный пункт. Были обследованы многочисленные траншеи и блиндажи, в ходе этих работ были зафиксированы остатки трипольского жилища. Было также осмотрено и поселение Коломийщи-на II, пострадавшее в меньшей степени.

6. Черниговская экспедиция (руководитель Б. А. Рыбаков, в работах также принимали участие М. А. Ильин и Т. Н. Никольская) – в Чернигове подробно зафиксированы повреждения (в основном от авианалетов) Борисоглебского и Спасо-Преображенского соборов, церкви Параскевы Пятницы, Успенской церкви Елецкого монастыря. Отмечены траншеи на кургане Черная могила.

7. Смоленская экспедиция (руководитель А. В. Арциховский, в работах также принимали участие А. Л. Монгайт и М. Г. Рабинович) – был обследован Гнез-довский археологический комплекс. Зафиксированы повреждения Гнездовского городища и его вала, прорезанного окопами, уничтоженные курганы (Там же. Р-7021. Оп. 2. Д. 1024. Л. 95–105). Сведения о Смоленской экспедиции 1944 г. опубликованы (

Мигай

, 2001. С. 216, 217).

8. Калининская экспедиция (руководитель С. А. Тараканова) – обследование средневекового городища у с. Городня (

Тараканова

, 1947. С. 110–114).

и землянки. Зафиксированы значительные утраты археологических коллекций в ходе разграбления и разрушения музеев Армавира, Краснодара и Кропоткина. В отчете Б. А. Рыбакова есть сведения о том, что экспедиция также провела работы в Вышгороде, где окопами был поврежден культурный слой, в Выдубиц-ком монастыре близ Киева, Софийском соборе, были осмотрены разрушения в Киево-Печерской лавре (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 4. Л. 12). В личном фонде Т. С. Пассек хранится машинопись с пометками 1944 г. «Задачи восстановления археологических памятников, разрушенных фашистскими варварами», составленная по материалам и актам обследований 1942–1944 гг. (Архив ИА РАН. Ф. 11. Д. 76. Л. 4–37). В ней изложены сведения об участии МОИИМК в работе Комиссии И. И. Минца и более развернуто приведены результаты обследований 1944 г. по заданию ЧГК. Только в списке экспеди- ций вместо Калининской поставлена Ольвийская экспедиция (руководитель Л. М. Славин, организована Институтом археологии УССР). В ее задачи входила фиксация разрушений Ольвии. Установлено, что особо пострадала береговая линия Ольвии, в ее центральной части был сооружен большой земляной эскарп с противотанковым рвом. Окопами и блиндажами были также покрыты городища периферии Ольвии (Варваровское, Чертоватовское, Петуховское). В конце рукописи были сформулированы меры по преодолению последствий ущерба, нанесенного археологическому наследию и музейному фонду Советского Союза: археологические исследования на подверженных разрушениям памятниках за счет агрессора, отбор в музеях Германии и ее сателлитов коллекций по содержанию аналогичных и вместе с тем равноценных вывезенным, срочное проведение охранных мероприятий по восстановлению отдельных археологических памятников и восстановление музеев; образование новых археологических заповедников, создание Всесоюзного археологического комитета для планирования полевой деятельности и охраны памятников (ГАРФ. Ф. 11. Д. 76. Л. 36–37). Этот текст впоследствии был включен в сборник материалов Всесоюзного археологического совещания, проведенного на базе ИИМК весной 1945 г. В его публикации авторство Т. С. Пассек указано не было (Итоги и перспективы…, 1945. С. 143–158). По итогам работ экспедиций 1944 г. в районах, освобожденных от оккупации, в ЧГК были переданы многочисленные акты фиксаций разрушений древних поселений и курганов, утраченных музейных коллекций, поврежденных церквей и монастырей. Археологи ИИМК отправляли в ЧГК сведения о причинении вреда археологическим памятникам уже после завершения венных действий. Среди них – недатированная записка В. Д. Блаватского об установлении на горе Митридат после освобождения Керчи монумента Славы. Ученый писал об отсутствии археологического надзора при ведении подготовительных земляных работ по его установке, в результате чего был нанесен ущерб акрополю Пантикапея. От ИИМК он сообщал о необходимости перенести памятник в другое место (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 121. Д. 4. Л. 10). В личном фонде Т. С. Пассек хранится проект с планом продолжения работ ИММК по заданию ЧГК в летние месяцы 1945 г. (Архив ИА РАН. Ф. 11. Д. 76. Л. 42). Но он уже не был реализован, в этот период деятельность археологов для ЧГК в основном прекратилась, основные задачи были выполнены. Функционирование ИИМК возвращалось в прежнее русло. После реэвакуации и структурных изменений были возобновлены многие экспедиции.

В 1945 г. В. Д. Блаватским было продолжено масштабное обследование немецких траншей, изрезавших гору Митридат по всем направлениям (

Смирнов

, 1947. С. 183), но эти работы проходили уже вне рамок деятельности ЧГК.

В новейшей историографии можно встретить негативные мнения о ЧГК, рассматривающие ее исключительно как орган советской пропаганды. Отмечаются намеренно искаженные факты и работа спецкомиссии ЧГК в Катыни под руководством Н. Н. Бурденко (

Сорокина

, 2005). К ее деятельности в области охраны культурного наследия скорее отрицательно относился и А. А. Формозов:

«Вандализм фашистов вне сомнений, но советские пропагандисты списывали на врага и разрушения 30-х гг., и повреждения, нанесенные памятникам частями Красной армии». Работы экспедиций 1944 г. он лишь кратко упоминал (

Формозов

, 2006. С. 299, 300). В его пространной статье, посвященной столетию со дня рождения Т. С. Пассек, никак не отображены ее усилия по организации участия археологов ИИМК в комиссии И. И. Минца и ЧГК (

Формозов

, 2003).

Тем не менее в материалы обвинений Нюрнбергского процесса советской делегацией были добавлены пункты о разрушениях Киево-Печерской лавры и Новоиерусалимского монастыря, уничтожении культурных ценностей (

Лебедева

, 1975. С. 153).

Воздерживаясь от каких-либо оценок, лишь подчеркнем, что участие археологов в составе экспертов ЧГК позволило МОИИМК в период 1943–1944 гг. поддержать нормальное функционирование научного учреждения. Акты и докладные записки экспедиций 1944 г. могут послужить дополнением к истории изучения ряда археологических памятников, прежде всего античных центров, быть источником сведений об ущербе археологическим коллекциям в музейном фонде (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 2. 1024).

Важным было анкетирование состояния архитектурных памятников, которое велось параллельно с архитекторами и искусствоведами (среди них отметим П. Д. Барановского, В. Н. Лазарева, А. В. Щусева). Упомянем научно-популярные книги Н. Н. Воронина и А. П. Смирнова, вышедшие в этот период. В них были приведены сведения о разрушении архитектурного и археологического наследия в военные годы (

Воронин

, 1944;

Смирнов

, 1946).

На Всесоюзном археологическом совещании И. Э. Грабарь сделал доклад об охране археологических памятников, в котором сформулировал необходимость разработки нового законодательства в сфере охраны археологического наследия (Тезисы и проекты…, 1945. С. 15–17). В 1947–1949 гг. были приняты постановления Совета Министров СССР и РСФСР об охране памятников культуры и археологии (

Сорокина

, 2008. С. 62, 63).

Представляется, что именно результаты работ экспертов ЧГК впоследствии позволили шире акцентировать внимание на этой области и обусловили последующие изменения законодательства в области сохранения культурного наследия.

Список литературы Участие сотрудников Московского отделения Института истории материальной культуры АН СССР в работе Чрезвычайной государственной комиссии (1943-1944 гг.)

- Арциховский А. В., 1949. Царицынские курганы // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. 2 / Под ред. А. В. Арциховского. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 77-81. (МИА; № 7.)

- Воронин Н. Н., 1944. Памятники русской архитектуры и их охрана. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР. 96 с.

- Гайдуков П. Г., Белозерова И. В., Кузьминых С. В., 2019. Из истории Института археологии РАН в 1920-1940-е годы // Институт археологии РАН: 100 лет истории / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 11-15.

- Итоги и перспективы развития советской археологии (Материалы для делегатов Всесоюзного археологического совещания) / Под общ. ред. В. П. Потемкина. М., 1945. 195 с.

- Карпюк С. Г., 2019. Московское отделение ИИМК, лето 1941 - зима 1941/1942 гг. // РА. № 2. С. 167-177.

- Киселев С. В., 1943. Два военных года советской археологии // Вестник Академии наук СССР. № 9-10. С. 56-62.

- Лебедева Н. С., 1975. Подготовка Нюрнбергского процесса. М.: Наука. 238 с.

- Мигай А. В., 2001. Гнездовский археологический комплекс (1941-1945 гг.) // Гнездово. 125 лет исследования памятника / Отв. ред. В. В. Мурашева. М.: ГИМ. С. 216-217. (Труды ГИМ; вып. 124: Археологический сборник.)

- Пассек Т. С., 1943. Московское отделение Института истории материальной культуры им. Н. Я. Марра в дни Великой Отечественной войны // Вестник Академии наук СССР. № 6. С. 122-125.

- Пассек Т. С., 1947. Обследования археологических памятников // КСИИМК. Вып. XIV. С. 162-165. Платонова Н. И., 1991. Институт истории материальной культуры в годы Великой Отечественной войны // Археология и социальный прогресс: материалы конф. Вып. 1. М.: ИА РАН. С. 45-78.

- Рыбаков Б. А., 1949. Раскопки в Звенигороде (1943-1945 гг.) // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. 2 / Под ред. А. В. Арциховского. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 125-133. (МИА; № 12.)

- Смирнов А. П., 1946. Археологическое изучение края. М.: Красный печатник. 16 с.

- Смирнов А. П., 1947. Обзор археологических исследований в РСФСР в 1945 г. // КСИИМК. Вып. XVII. С. 182-186.

- Сорокина И. А., 2008. Полевые археологические исследования в России в 1946-2006 гг. (по архивным материалам и публикациям). Тула: Гриф и К. 244 с.

- Сорокина М. Ю., 2005. "Свидетели Нюрнберга": от анкеты к биографии // Право на имя: Биография как парадигма исторического процесса. Вторые чтения памяти В. Иофе. СПб.: Мемориал. С. 50-63.

- Тараканова С. А., 1947. Археологические работы на Городне на Волге в 1944 г. // КСИИМК. Вып. XIV. С. 110-114.

- Тезисы и проекты резолюций по докладам на Всесоюзном археологическом совещании в Москве 24 февраля - 2 марта 1945 г. М.: Оргкомитет по созыву совещания, 1945. 30 с.

- Формозов А. А., 2003. О Татьяне Сергеевне Пассек // РА. № 3. С. 156-165.

- Формозов А. А., 2006. Русские археологи в период тоталитаризма: Историографические очерки. 2-е изд., доп. М.: Знак. 344 с.