Учебная миграция в Российскую Федерацию: региональная дифференциация и вклад в социально-экономическое развитие регионов

Автор: Воробьва Ольга Дмитриевна, Гребенюк Александр Александрович, Лебедева Тамара Васильевна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 1 (65), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ территориальной дифференциации учебной миграции по федеральным округам Российской Федерации, конкретным регионам страны, по странам исхода учебных мигрантов, по населённым пунктам разной людности. Названы университеты-лидеры российского образования по числу привлекаемых на учёбу мигрантов. Проведён расчёт доходов от привлечения на учёбу иностранных граждан. Предложены мероприятия по стимулированию учебной миграции.

Образовательная миграция, учебная миграция, доход от учебной миграции, адаптация, интеграция, вклад в экономику региона

Короткий адрес: https://sciup.org/143174681

IDR: 143174681

Текст научной статьи Учебная миграция в Российскую Федерацию: региональная дифференциация и вклад в социально-экономическое развитие регионов

Привлечение иностранных граждан на учёбу для большинства регионов Российской Федерации – это важная, одна из первостепенных задач развития территории. Учебная миграция не только способствует развитию системы образования в регионе, занятости профессорско-преподавательского состава вузов и ссузов, приносит доход за счёт предоставления образовательных услуг на контрактной основе и стимулирует культурный обмен с зарубежными странами. Учебную миграцию в современных демографических реалиях необходимо рассматривать как эффективный источник увеличения численности населения региона, пополнения численности трудоспособного населения и высококвалифицированных специалистов на рынке труда. Молодые и перспективные люди, адаптировавшиеся за время учёбы к региональным природным и социально-экономическим условиям, готовы к осуществлению жизненной стратегии по созданию семьи и рождению детей. Все эти положительные последствия учебной миграции делают её максимально желательной для каждого региона Российской Федерации.

Результаты исследований

В российской науке и образовательной практике под учебной миграцией понимают миграционный поток, обусловленный получением образования. Более широкий формат такого потока — это образовательная миграция, которая включает в себя не только школьников, студентов колледжей, студентов вузов (магистров, бакалавров, специалистов), но и слушателей подготовительных курсов, стажёров, аспирантов, докторантов, профессионалов, получающих дополнительное образование или повышающих свою квалификацию в различных структурах, организациях и компаниях [1, 2]. Во всех видах образовательных организаций Российской Федерации по всем программам среднего (полного) общего и среднего профессионального образования, на подготовительных курсах, по программам высшего и послевузовского образования, на стажировках в 2016/2017 учебном году обучалось почти полмиллиона иностранных граждан. Абсолютное большинство из них — это студенты очной формы обучения высших учебных заведений различной ведомственной подчинённости и форм собственности (таблица 1).

Таблица 1 — Число иностранных граждан, обучавшихся в образовательных учебных заведениях Российской Федерации по всем видам программ и форм подготовки в 2016/2017 академическом году

Программы / формы подготовки

Итого в том числе чел. по по очной заочной, форме очнозаочной форме

|

Программы высшего образования, всего в том числе: |

313089 |

229320 |

83 769 |

|

Подготовительные отделения |

25299 |

25299 |

— |

|

Бакалавриат |

171099 |

104493 |

66 606 |

|

Специалитет |

56804 |

49585 |

7 219 |

|

Магистратура |

27321 |

21141 |

6 180 |

|

Стажировки (в т.ч. курсы повышения квалификации и переподготовки) |

22816 |

19755 |

3 061 |

|

Интернатура |

526 |

526 |

— |

|

Ординатура |

2043 |

2043 |

— |

|

Аспирантура |

7130 |

6427 |

703 |

|

Докторантура |

51 |

51 |

— |

|

Программы среднего профессионального образования |

29 400 |

25463 |

3937 |

|

Иностранные школьники, обучавшиеся в российских общеобразовательных учреждениях (в том числе при посольствах Российской Федерации за рубежом и на курсах русского языка при Российских центрах науки и культуры за рубежом) |

125000 |

125000 |

— |

|

Всего |

467489 |

379783 |

87706 |

Составлено авторами по [3]

Всего в 2016/2017 академическом году в 693 вузах нашей страны обучалось очно 229 320 иностранных гражданина из 176 зарубежных стран [4]. Основными «поставщиками» учебных мигрантов в Российскую Федерацию являются следующие 20 государств мира (таблица 2). Данные таблицы 2 свидетельствуют, что наибольшие контингенты обучающихся в вузах России иностранцев составляют граждане новых независимых государств — бывших республик СССР, где лидирует Казахстан (около 40 тыс. чел.). Из стран дальнего зарубежья в первую десятку входит только три страны – Китай, Индия и Вьетнам.

Таблица 2 — Страны мира, являющиеся лидерами по числу обучающихся в вузах России образовательных мигрантов в 2016/2017 учебном году

|

Страны мира |

Обучается в вузах России, тысяч человек |

Страны мира |

Обучается в вузах России, тысяч человек |

|

1. Казахстан |

39,8 |

11. Азербайджан |

4,7 |

|

2. Китай |

26,8 |

12. Молдова |

4,0 |

|

3. Туркменистан |

17,3 |

13. Ирак |

3,8 |

|

4. Узбекистан |

14,2 |

14. Монголия |

3,0 |

|

5. Таджикистан |

13,7 |

15. Марокко |

2,6 |

|

6. Украина |

13,7 |

16. Сирия |

2,3 |

|

7. Индия |

9,9 |

17. Египет |

2,2 |

|

8. Кыргызстан |

5,7 |

18. Армения |

2,2 |

|

9. Беларусь |

5,0 |

19. Малайзия |

2,1 |

|

10. Вьетнам |

4,9 |

20. Республика Корея |

2,0 |

Составлено авторами по [3]

Следует отметить, что до 2010/2011 учебного года лидером по числу учебных мигрантов был Китай. Но с указанного академического года первенство удерживает Казахстан: контингент обучающихся в вузах России из этой страны увеличился за 10 лет (2006/2007 – 2016/2017 учебные годы) более чем в 3 раза — с 12,3 до 39,8 тыс. человек.

В целом за 10 лет (2006/2007 — 2016/2017 академические годы) численность привлекаемых в Россию мигрантов с целью получения высшего образования увеличилась в 2,5 раза – с 93, 7 тыс. до 22,9 тыс. (таблица 3).

Таблица 3 — Распределение иностранных граждан*, обучавшихся в 2006/2007 и в 2016/2017 учебных годах в вузах России, по федеральным округам

Федеральные 2006/2007 учебный год 2016/2017 учебный год округа Российской

|

Федерации |

Численность обучающихся иностранцев, человек |

Доля от общего числа иностранных студентов, % |

Численность обучающихся иностранцев, чел. |

Доля от общего числа иностранных студентов, % |

|

Центральный |

49650 |

53,0 |

88479 |

38,6 |

|

Северо-Западный |

14267 |

15,2 |

34802 |

15,2 |

|

Южный |

7377 |

7,9 |

21658 |

9,4 |

|

Северо-Кавказский |

— |

— |

5799 |

2,5 |

|

Приволжский |

6417 |

6,8 |

32911 |

14,4 |

|

Уральский |

2854 |

3,1 |

8681 |

3,8 |

|

Сибирский |

9776 |

10,4 |

30142 |

13,1 |

|

Дальневосточный |

3401 |

3,6 |

6848 |

3,0 |

Продолжение таблицы 3

Всего 93742 100 229320 100

* В их числе слушатели подготовительных отделений, бакалавры, специалисты, магистры, стажёры, интерны, ординаторы, аспиранты, докторанты.

Составлено авторами по [4].

Численность учебных мигрантов за 10 лет 2006/2007 — 2016/2017 академические годы выросла во всех федеральных округах. Так, в вузах Приволжского федерального округа контингент иностранцев увеличился в 5,1 раза, Южного и Северо-Кавказского – в 3,7 раза. Более чем в 3 раза возросли контингенты иностранных студентов в вузах Уральского и Сибирского федеральных округов. Лидерами по числу иностранных студентов в Российской Федерации являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где суммарно в вузах двух федеральных округов обучались около 64,0 тыс. человек в 2006/2007 и в 2 раза больше — около 123 тыс. человек — в 2016/2017 учебном году.

Но если доля вузов Северо-Западного федерального округа по числу обучающихся иностранцев за рассматриваемый период (10 лет, 2006/2007 — 2016/2017 академические годы) в общем числе иностранных студентов вузов России не изменилась (осталась на уровне 15,2%), то доля Центрального федерального округа снизилась значительно – с 53,0% до 38,6% (в 1,4 раза); при этом доля Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов возросла — на 1,5%, 2,5%, 3,1% соответственно, а Приволжского – даже на 7,6%.

Согласно данным Минобрнауки России [4], в 2006/2007 академическом году 54,0% иностранцев обучалось в вузах мегаполисов, 43,8% — в республиканских, краевых и областных центрах и только 2,2 % — в других городах страны. За 10 лет (2006/2007 — 2016/2017 учебные годы) произошли заметные изменения в размещении учебных мигрантов:

о только 38,5% (-15,5%) обучалось в вузах мегаполисов;

с в республиканских, краевых и областных центрах обучалось уже 56,3% (+12,5%);

-

• в других городах Российской Федерации проходило обучение 5,2% (+3%).

Естественно, что чем крупнее город, который выбирает иностранный абитуриент для получения образования, тем больше там возможностей для выбора программы обучения, выше уровень жизни, больше возможностей для знакомства с достопримечательностями и посещения интересных мест, для активного и культурного досуга. Но по этим же причинам жизнь в больших городах, особенно в столичных центрах, дорогая. Высокие цены на продукты питания, на товары первой необходимости, на приобретение литературы, канцелярских принадлежностей и др. не позволяют выходцам из развивающихся стран сделать выбор места получения высшего образования в пользу столичных городов и крупных агломераций. Вузы мегаполисов в качестве места обучения выбирают состоятельные в материальном отношении учебные мигранты из стран Балтии (77% от всего потока из региона), из восточноевропейских и балканских стран (69%), из стран Северной и Западной Европы (69%), из государств Северной Америки и Океании (84%). Вузы республиканских, краевых и областных центров сочли приемлемыми для получения образования более половины учебных мигрантов из развивающихся стран: из новых независимых государств там обучалось 58% от всех учебных мигрантов из этих стран; из стран Азии — 53%, выходцев из Ближнего Востока и Северной Африки — 75%, из других стран Африки — 68%, из государств Латинской Америки — 75% (статистика получена из [4]). По этим же причинам увеличивается контингент студентов-иностранцев в Южном, СевероКавказском и Сибирском федеральных округах при стабилизации их численности в СевероЗападном и значительном снижении в Центральном федеральных округах.

Анализ данных показал, что наиболее привлекательными для иностранцев являются крупные федеральные университеты, находящиеся в подчинении Минобрнауки России, и отраслевые вузы страны, которые в основном, находятся в другой ведомственной принадлежности (в первую очередь, Минздрава России). За 10 лет (2006/2007-2016/2017 академические годы) прирост численности иностранных студентов в них вырос соответственно на 13,7 и 14,6 тысяч человек [4, С. 9].

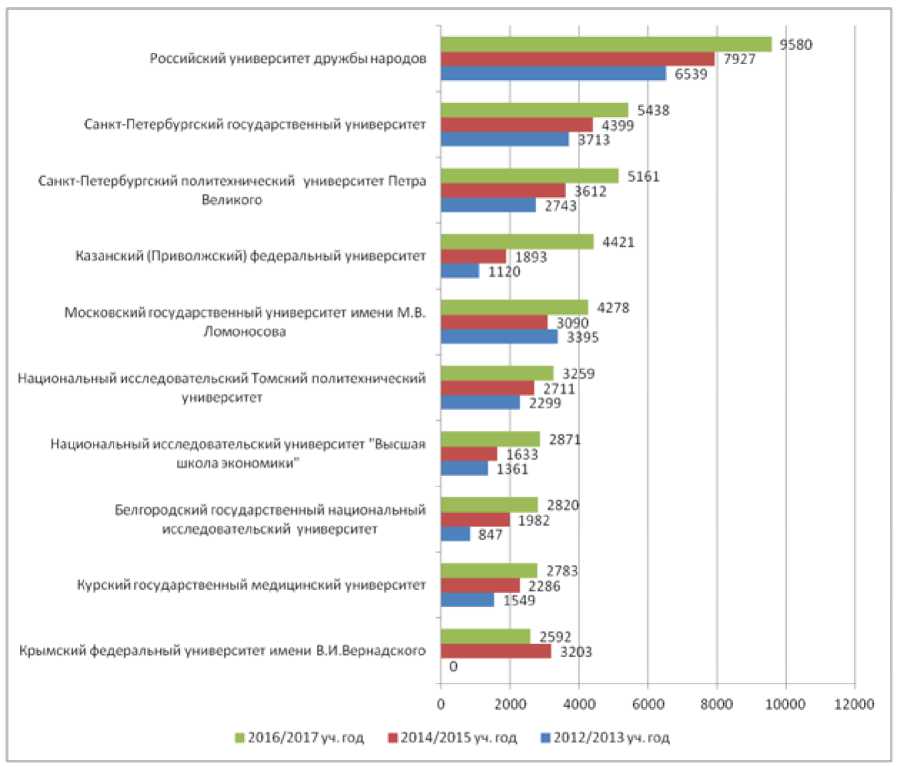

Российскими вузами-лидерами по численности иностранцев обучающихся по очной форме обучения (студентов, стажёров, интернов, ординаторов, аспирантов, докторантов, слушателей подготовительных отделений) в 2016/2017 учебном году являлись:

-

• Российский университет дружбы народов (9,6 тыс. человек);

с Санкт-Петербургский государственный университет (5,4 тыс.):

-

• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого (5,2 тыс.).

На четвёртой позиции находится Казанский (Приволжский) федеральный университет (4,4 тыс.), а замыкает пятёрку лидеров — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (4,3 тыс. чел.) (рис. 1). Всего же в первой десятке университетов-лидеров в 2016/2017 учебном году проходила обучение пятая часть (21%) всех иностранцев, осваивавших различные программы высшего образования в Российской Федерации по очной форме обучения.

Рисунок 1 – Изменение численности иностранцев, обучавшихся по различным программам очной формы в 2012/2013 — 2016/2017 учебных годах в университетах-лидерах, человек

Составлено авторами по [4].

За период 2012/2013 — 2016/2017 академические годы все университеты-лидеры, кроме Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, увеличили численность обучающихся иностранцев. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского был образован в 2014/2015 учебном году, тогда в его стенах получали образование по очной форме 3203 иностранных гражданина. И хотя контингент иностранцев в данном университете в 2016/2017 академическом году сократился до 2592 иностранных студентов, но и эта численность позволила удержать десятое место в рейтинге вузов по данному показателю (в занимаемом 11-е место в рейтинге университетов-лидеров – в Новосибирском государственном техническом университете — по очной форме обучалось только 2420 иностранцев).

В 2016/2017 учебном году, в сравнении с предыдущим годом, численность вузов, в которых иностранные граждане получали образование по очной форме, сократилась на 37: в основном, это негосударственные (37) и муниципальные вузы (4). В настоящее время 97% иностранных студентов в нашей стране обучается в государственных вузах [4].

Большая часть учебных мигрантов в нашей стране получает образование на возмездной основе. Доход, получаемый за подготовку кадров для зарубежных стран, – это один из важных источников финансовых поступлений в бюджеты вузов различных регионов Российской Федерации (табл.4).

Таблица 4 – Доходы от очного обучения на контрактной основе иностранных граждан в российских вузах различной ведомственной подчиненности и формы собственности в 2016/2017 учебном году

|

Федеральный округ. Первая тройка вузов-лидеров в ФО по доходам от очного обучения иностранных граждан (слушатели подготовительных отделений, бакалавры, специалисты, магистры, стажёры, интерны, ординаторы, аспиранты, докторанты) |

Количество иностранцев, обучающихся по контракту, человек |

Совокупная оплата обучения за учебный год, тыс. рублей |

Количество обеспеченных оплатой иностранными студентами рабочих мест для ППС* |

|

1. Центральный ФО |

54 992 |

9 642 749,5 |

4583 |

|

Российский университет дружбы народов (Москва) |

6 341 |

1 399 105, 0 |

529 |

|

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова |

3 621 |

987 057,2 |

302 |

|

Курский государственный медицинский университет |

2 721 |

448 646,2 |

227 |

|

2. Северо Западный ФО |

22 532 |

3 663 482, 8 |

1878 |

|

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |

3 723 |

545 738,0 |

310 |

|

Санкт-Петербургский государственный университет |

3 301 |

416 381,7 |

275 |

|

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург) |

1 324 |

|

3. Южный ФО |

17 227 |

|

Волгоградский государственный медицинский университет |

2 145 |

|

Крымский федеральный ун-т им. В.И. Вернадского (Симферополь) |

1 865 |

|

Астраханский государственный медицинский университет |

1 531 |

|

4. Приволжский ФО |

23 798 |

|

Казанский (Приволжский) федеральный университет |

3 102 |

|

Казанский государственный медицинский университет |

1 108 |

|

Пензенский государственный университет |

1 289 |

|

5. Уральский ФО |

3 592 |

|

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (Челябинск) |

847 |

|

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (Екатеринбург) |

734 |

315 470,2 110

2 050 268,31436

528 604,8179

253 772,4155

170 460,0128

3 088 499,21983

457 249,0259

361 332,092

194 62,0107

392 572,9299

103 176,071

88 353,5 61

|

Тюменский 181 22 155,9 индустриальный университет |

15 |

|

6. Сибирский ФО 11 372 1 316 678,9 |

948 |

|

Национальный 1 050 221 870,8 исследовательский Томский политехнический университет |

86 |

|

Национальный 624 104 486,2 исследовательский Томский государственный университет |

52 |

|

Сибирский 677 99 706,8 государственный медицинский университет (Томск) |

56 |

|

7. 6174 873 851,2 Дальневосточный |

515 |

|

Дальневосточный 1 718 343 044,5 федеральный университет (Владивосток) |

143 |

|

Тихоокеанский 952 140 689,5 государственный университет (Хабаровск) |

79 |

|

Дальневосточный 509 61727,5 государственный технический рыбохозяйственный университет (Владивосток) |

42 |

|

Всего по 139 687 21 028 102,8 федеральным округам |

11641 |

* Исходя из нормативного соотношения 12 студентов на одного преподавателя на дневных отделениях без учета занятости вспомогательного учебного и административнохозяйственного персонала. [3, С.530].

Составлено авторами по [3, С. 174-281]

Наибольшую совокупную плату за обучение на контрактной основе внесли в 2016/2017 академическом году иностранные студенты очной формы обучения вузов Центрального федерального округа (9,6 млрд. рублей). За их оплату обеспечены работой более 4,5 тысяч представителей профессорско-преподавательского состава. Один только Российский университет дружбы народов (г. Москва) привлёк к обучению на контрактной основе 6,3 тыс. иностранцев, оплативших обучение за указанный учебный год в объёме 1,4 млрд. рублей.

Этот объём денежных средств превышает суммарную оплату иностранцев-контрактников очной формы обучения всех вузов Уральского (392,6 млн. руб.), Сибирского (1,3 млрд. руб.) и Дальневосточного (873,8 млн. руб.) федеральных округов.

Более чем по 3 млрд. рублей составляла оплата обучения иностранными студентами-контрактниками Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, где лидируют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (545,7 млн. рублей) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (457,2 млн. руб.) соответственно. Другие вузы-лидеры по привлечению финансовых средств от экспорта образовательных услуг всех федеральных округов Российской Федерации представлены в таблице 4. В их числе Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (987,1 млн. руб.), Волгоградский государственный медицинский университет (528,6 млн. руб.) и др.

По объёму финансовых средств, привлечённых организациями высшего профессионального образования за оказание платных образовательных услуг иностранным гражданам по очной форме обучения, все регионы Российской Федерации можно разделить на 4 группы (таблица 5).

Таблица 5 – Группировка регионов Российской Федерации по доходам от очного обучения на контрактной основе иностранных граждан в расположенных на территории региона вузах различной ведомственной подчинённости и формы собственности в 2016/2017 учебном году (в млн. рублей)

I группа, доход менее 50 млн. руб. III группа, доход 101 – 500 млн. руб.

|

1. 2. |

Брянская обл. (4,1) Владимирская обл. (40,2) |

1. 2. |

Белгородская обл. (264 ,3) Воронежская обл. (318,0) |

|

3. |

Калужская обл. (3,5) |

3. |

Московская обл. (180,1) |

|

4. |

Костромская обл. (13,2) |

4. |

Рязанская обл. (203,9) |

|

5. |

Липецкая обл. (18,8) |

5. |

Смоленская обл. (134,5) |

|

6. |

Ярославская обл. (29,4) |

6. |

Тамбовская обл. (350,8) |

|

7. |

Республика Коми (16,1) |

7. |

Тверская обл. (182,4) |

|

8. |

Вологодская обл. (3,4) |

8. |

Республика Карелия (113,8) |

|

9. |

Калининградская обл. (39,1) |

9. |

Республика Крым (253,8) |

|

10. |

Ленинградская обл. (31,0) |

10. |

Краснодарский край (194,7) |

|

11. |

Мурманская обл. (2,4) |

11. |

Астраханская обл. (311,2) |

|

12. |

Новгородская обл. (45,4) |

12. |

Ростовская обл. (212,3) |

|

13. |

Псковская обл. (26,6) |

13. |

Ставропольский край (184,3) |

|

14. |

Республика Калмыкия (23,2) |

14. |

Республика Башкортостан |

|

15. |

г. Севастополь (7,6) |

(213,6) |

|

|

16. |

Республика Ингушетия (0,4) |

15. |

Республика Мордовия (138,7) |

|

17. |

Кабардино-Балкарская Республика (29,8) |

16. |

Чувашская Республика (153,5) |

|

18. |

Карачаево-Черкесская Республика (24,3) |

17. |

Нижегородская обл. (394,1) |

|

19. |

Республика Северная Осетия-Алания |

18. |

Оренбургская обл. (105,2) |

|

(27,7) |

19. |

Пензенская обл. (221,3) |

|

|

20. |

Чеченская Республика (10,7) |

20. |

Самарская обл. (208,3) |

|

21. |

Кировская обл. (25,9) |

21. |

Саратовская обл. (221,1) |

|

22. |

Курганская обл. (4,8) |

22. |

Свердловская обл. (168,3) |

|

23. |

Тюменская обл. (50,0) |

23. |

Челябинская обл. (156,1) |

|

24. |

Ханты-Мансийский АО – Югра (13,6) |

24. |

Алтайский край (101,9) |

|

25. |

Республика Алтай (1,6) |

25. |

Иркутская обл. (191,9) |

|

26. |

Республика Тыва (0,8) |

26. |

Новосибирская обл. (288,9) |

|

27. |

Республика Хакасия (2,4) |

27. |

Омская обл. (183,5) |

|

28. |

Кемеровская обл. (18,7) |

28. |

Томская обл. (458,1) |

|

29. |

Республика Саха (Якутия) (12,4) |

29. |

Хабаровский край (231,2) |

|

30. |

Забайкальский край (11,8) |

||

|

31. |

Камчатский край (0,3) |

||

|

32. |

Магаданская обл. (0,4) |

||

|

33. |

Сахалинская обл. (1,0) |

||

|

34. |

Еврейская АО (7,1) |

||

|

35. |

Амурская обл. (48,0) |

||

|

II группа, 51 – 100 млн. руб. |

IV группа, свыше 500 млн. руб. |

||

|

1. |

Ивановская обл. (57,0) |

1. |

Курская обл. (520,4) |

|

2. |

Орловская обл. (61,3) |

2. |

г. Москва (7 185,8) |

|

3. |

Тульская обл. (74,9) |

3. |

г. Санкт-Петербург (3 305,4) |

|

4. |

Архангельская обл. (80,4) |

4. |

Волгоградская обл. (605,7) |

|

5. |

Республика Адыгея (77,3) |

5. |

Республика Татарстан (1 092,3) |

|

6. |

Республика Дагестан (54,4) |

6. |

Приморский край (501,2) |

|

7. |

Республика Марий-Эл (99,1) |

||

|

8. |

Удмуртская Республика (56,1) |

||

|

9. |

Пермский край (78,5) |

||

|

10. |

Ульяновская обл. (80,7) |

||

|

11. |

Красноярский край (68,8) |

||

|

12. |

Республика Бурятия (60,3) |

||

Составлено авторами по [3, С. 174-281]

В числе самых успешных в экспорте образовательных услуг регионов России, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга, значатся также Республика Татарстан (вузами республики получено в качестве оплаты от иностранцев в 2016/2017 учебном году более миллиарда рублей), Волгоградская, Курская области и Приморский край (более полумиллиарда рублей в каждом субъекте). От 100 до 500 миллионов рублей заработали на предоставлении образовательных услуг иностранцам крупные образовательные центры Черноземья, а также краёв и областей Северного Кавказа, Поволжья и Урала.

Наименьшие суммы за оказание образовательных услуг иностранцам в 2016/2017 учебном году среди всех субъектов Российской Федерации получили вузы Республики Ингушетия, Республики Тыва, Магаданской области и Камчатского края. В трёх субъектах страны – в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, где функционируют филиалы нескольких государственных вузов, иностранцы на контрактной основе не обучались.

Но кроме внесения платы за образовательные услуги, иностранные студенты приносят ощутимый доход российской экономике в виде оплаты культурно-бытовых расходов, поскольку значительные средства они вынуждены тратить на жильё, питание, проезд, учебную литературу, оплату связи, досуга и др.

Для оценки доходов, которые получают регионы Российской Федерации за предоставление иностранным студентам социально-бытовых и других видов услуг, кроме образовательных, авторами данной статьи был произведён примерный расчёт стоимости проживания иностранных студентов, обучающихся очно на контрактной основе в российских регионах. Для проведения расчёта были использованы статистические данные о численности иностранцев-контрактников всех вузов страны [4, C. 164-181] и величина прожиточного минимума в месяц по субъектам Российской Федерации в январе 2017 (это срединный квартал в 2016/2017 академическом году) [5]. Учебный период длится 10 академических месяцев в году. По экспертным оценкам, иностранные студенты в среднем тратят на 25% больше, чем отечественные студенты [6, С.106]. Результаты расчёта стоимости проживания иностранных студентов-контрактников в 30 субъектах Российской Федерации с максимальными показателями в 2016/2017 году представлены в таблице 6.

Таблица 6 – 30 субъектов Российской Федерации с самой высокой стоимостью проживания иностранцев, обучающихся в вузах на их территории на контрактной основе очно по всем программам/направлениям подготовки в 2016/2017 году

|

Регионы Российской Федерации |

Количество обучающихся по контракту (человек) |

Прожиточный минимум в регионе в месяц (руб.) |

Стоимость проживания за 1 месяц (тыс. руб.) |

Стоимость проживания за 10 мес. (тыс. руб.) |

х 1,25 (в тыс. руб.) |

|

1. Москва |

33866 |

18530 |

627537, 0 |

6 275 369,8 |

7 844 212,2 |

|

2. Санкт-Петербург |

19984 |

10998 |

219784,0 |

2 197 840,3 |

2 747 300,4 |

|

3. Республика Татарстан |

5954 |

8170 |

48644,2 |

486 441,8 |

608 052,3 |

|

4. Приморский край |

2908 |

11885 |

34561,6 |

345 615,8 |

432 019,8 |

|

5. Новосибирская область |

2745 |

10386 |

28509,6 |

285 095,7 |

356 369,6 |

|

6. Курская область |

3400 |

8326 |

28308,4 |

283 084,0 |

353 855,0 |

|

7. Томская область |

2736 |

10315 |

28221,8 |

282 218,4 |

352 773,0 |

|

8. Волгоградская область |

2973 |

9193 |

27330,8 |

273 307,9 |

341 634,9 |

|

9. Нижегородская область |

2798 |

9290 |

25993,4 |

259 934,2 |

324 917,8 |

|

10. Астраханская область |

2929 |

8417 |

24653,4 |

246 533,9 |

308 167,4 |

|

11. Тамбовская область |

2878 |

8252 |

23749,3 |

237 492,6 |

296 865,7 |

|

12. Хабаровский край |

1726 |

12857 |

22191,2 |

221 911,8 |

277 389,8 |

|

13. Московская область |

1659 |

12990 |

21550,4 |

215 504,1 |

269 380,1 |

|

14. Саратовская область |

2528 |

8377 |

21177,1 |

211 770,6 |

264 713,2 |

|

15. Краснодарский край |

2092 |

10086 |

21099,9 |

210 999,1 |

263 748,9 |

|

16. Воронежская область |

2780 |

7535 |

20947,3 |

209 473,0 |

261 841,3 |

|

17. Иркутская область |

2082 |

9866 |

20541,0 |

205 410,1 |

256 762,7 |

|

18. Белгородская область |

2419 |

8363 |

20230,1 |

202 301, 0 |

252 876,2 |

|

19. Ростовская область |

1933 |

9483 |

18330,6 |

183 306,4 |

229 133,0 |

|

20. Республика Крым |

1865 |

9739 |

18163,2 |

181 632,4 |

227 040,4 |

|

21. Республика Башкортостан |

1889 |

8707 |

16447,5 |

164 475,2 |

205 594,0 |

|

22. Смоленская область |

1581 |

10329 |

16330,1 |

163 301,5 |

204 126,9 |

|

23. Тверская область |

1626 |

9697 |

15767,3 |

157 673,2 |

197 091,5 |

|

24. Омская область |

1796 |

8697 |

15619,8 |

156 198,1 |

195 247,7 |

|

25. Самарская область |

1633 |

9557 |

15606,6 |

156 065,8 |

195 082,3 |

|

26. Свердловская область |

1484 |

9934 |

14742,1 |

147 420,6 |

184 275,7 |

|

27. Челябинская область |

1509 |

9574 |

14447,2 |

144 471,7 |

180 589,6 |

|

28. Ставропольский край |

1681 |

7954 |

13370,7 |

133 706,7 |

167 133,4 |

|

29. Пензенская область, |

1575 |

8037 |

12658,3 |

126 582,8 |

158 228,4 |

|

30. Оренбургская область |

1342 |

8263 |

11089,0 |

110 889,5 |

138 611,8 |

Составлено авторами по [3, С. 174-281], [6]

Очевидно, что регионами-лидерами по доходности проживания на их территории иностранных студентов являются практически те же субъекты Российской Федерации, что и по доходам от очного обучения иностранных граждан на контрактной основе: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Приморский край. Такая ситуация объяснима: именно эти субъекты Российской Федерации имеют самые многочисленные контингенты обучающихся иностранцев.

При сравнении данных таблицы 6 с данными таблицы 5, получается, что в половине из 30-ти субъектов страны суммы, оплачиваемые иностранными обучающимися за проживание, выше, чем оплаченные ими средства за получение образования, в 9-ти примерно близкие по значениям и только в 6-ти не намного ниже.

Таким образом, российские образовательные организации должны более активно включаться в процессы интернационализации образования. Однако следует констатировать, что активная политика по привлечению иностранных студентов — приносящих доход путём оплаты образовательных услуг и других расходов, создающих рабочие места для профессорско-преподавательского, административно-управленческого и вспомогательного состава вузов, адаптированные к региональным условиям, молодые, энергичные, высококвалифицированные — стала частью социально-экономической стратегии развития далеко не всех регионов Российской Федерации.

Чтобы иностранные студенты, магистранты и аспиранты рассматривали российский регион в качестве места дальнейшего проживания, необходимо проведение активной политики их интеграции в местный социум. Если заботы по адаптации учебных мигрантов ложатся, в основном, на международные отделы, деканаты и общественные студенческие организации вузов и ссузов, то в интеграции иностранных обучающихся должны активно участвовать представители местных и региональных властей, местного бизнес-сообщества. Целью большой работы должно стать увеличение доли желающих остаться на постоянное место жительства из числа иностранных студентов с изменением их статуса учебного мигранта на имеющего вид на жительство, впоследствии, гражданина Российской Федерации. После окончания обучения им должен быть обеспечен допуск на рынок труда региона, созданы необходимые социально-бытовые условия как для молодых специалистов и другие виды поддержки исходя из возможностей региона.

Для достижения эффективности рекрутинга иностранных абитуриентов, увеличения численности студентов-иностранцев, роста числа выпускников вузов из числа иностранцев, желающих остаться жить и работать в Российской Федерации, необходима грамотная гибкая нормативно-правовая база, которая позволит иностранцам не только успешно овладевать знаниями, но и безболезненно адаптироваться в социальную и экономическую среду.

Однако до настоящего времени законодательство Российской Федерации в области привлечения, обучения и адаптации учебных (а шире – и образовательных) мигрантов — это достаточно сложный разрозненный и постоянно меняющийся комплекс нормативноправовых актов, нуждающийся в солидной доработке и кодификации.

Выводы

Таким образом, подытоживая сказанное выше, можно сделать следующие выводы:

-

1. Привлечение иностранных граждан на учёбу для большинства регионов Российской Федерации – это важная, одна из первостепенных задач развития территории. Учебная миграция не только способствует развитию системы образования в регионе, занятости профессорско-преподавательского состава вузов и ссузов, но и приносит доход за счёт предоставления образовательных услуг на контрактной основе и оказания социальнобытовых услуг иностранным студентам, стимулирует культурный обмен с зарубежными странами. Учебная миграция должна превратиться в эффективный источник пополнения численности трудоспособного населения и высококвалифицированных специалистов на рынке труда региона.

-

2. Как показали исследования, за 10 лет (2006/2007 — 2016/2017 академические годы) численность привлекаемых в Россию мигрантов с целью получения высшего образования увеличилась в 2,5 раза. Наибольшие контингенты иностранных студентов в вузах России составляют граждане новых независимых государств — бывших республик СССР, где лидирует Казахстан. Из стран дальнего зарубежья в первую десятку входит только три страны – Китай, Индия и Вьетнам.

-

3. По численности обучающихся иностранцев лидируют вузы Центрального, СевероЗападного и Приволжского федеральных округов. За 10 лет (2006/2007 — 2016/2017 академические годы) численность учебных мигрантов выросла во всех федеральных округах. При этом доля вузов Центрального федерального округа в общем числе иностранных студентов вузов России за данный период значительно снизилась (в 1,4 раза), а доля Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов заметно возросла. За рассматриваемый период снизилась доля обучавшихся в мегаполисах нашей страны, но заметно выросла доля иностранных студентов, обучавшихся в республиканских, краевых и областных центрах России. Сложившаяся ситуация объясняется тем, что основные контингенты иностранных студентов прибывают в нашу страну из развивающихся стран, выходцы из которых ограничены в материальном отношении.

-

4. В настоящее время 97% иностранных студентов в нашей стране обучается в государственных вузах. Наиболее привлекательными для иностранцев являются крупные федеральные университеты, находящиеся в подчинении Минобрнауки России, а также отраслевые вузы страны, которые в основном, находятся в другой ведомственной принадлежности (в первую очередь, Минздрава России). Пятёрку лидеров по числу обучающихся иностранцев составляют Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

-

5. По доходам от очного обучения иностранных граждан на контрактной основе лидируют вузы Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Субъектами-лидерами по доходам от очного обучения иностранцев в 2016/2017 учебном году являлись г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Волгоградская, Курская области и Приморский край.

-

6. Авторами статьи произведён расчёт стоимости проживания иностранных студентов, обучающихся на контрактной основе очно в российских регионах. Произведённый расчёт показал, что расходы студентов-иностранцев на проживание в мегаполисах нашей страны превышают объём средств, потраченных ими на оплату обучения. В других регионах-лидерах по числу иностранных студентов данные показатели близки по значениям или не намного ниже. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости активизации политики по привлечению иностранных студентов, приносящих доход не только путём оплаты образовательных услуг (а значит и создания рабочих мест для профессорско-преподавательского, административноуправленческого и вспомогательного состава вузов), но и значительных расходов на социально-бытовые и культурные нужды.

-

7. Иностранцы-выпускники российских вузов, адаптировавшиеся за время учёбы в нашей стране к региональным природным и социально-экономическим условиям, готовы к осуществлению жизненной стратегии по созданию семьи и рождению детей. Поэтому учебную миграцию в современных демографических реалиях необходимо рассматривать как эффективный источник увеличения численности населения, пополнения численности трудоспособного населения и высококвалифицированных специалистов на рынке труда регионов Российской Федерации.

К основным направлениям стимулирования учебной миграции в регионах Российской Федерации следует отнести:

с создание и поддержание на соответствующем уровне специальной инфраструктуры для обучения и проживания иностранных студентов: студенческих городков и общежитий, учебных лабораторий и библиотек, транспортной инфраструктуры;

-

е заключение корпоративных соглашений с зарубежными странами и университетами;

-

• разработку специальных программ кредитования и натурализации иностранных студентов.

При реализации предлагаемых мероприятий вклад учебной миграции возрастёт не только в рождаемость (она в регионе может увеличиваться в 2–4 раза ежегодно, 3–5% к общему числу родившихся [7, С. 34]), но и в пополнение региональных и местных бюджетов, сбалансированности региональных и местных рынков труда, в улучшение в целом социально-экономической ситуации в регионе.

Список литературы Учебная миграция в Российскую Федерацию: региональная дифференциация и вклад в социально-экономическое развитие регионов

- Письменная, Е.Е. Социальные последствия учебной иммиграции в Россию (вопросы теории и методики исследования). Дисс. …д-ра социол. наук по спец-ти 22.00.03 - Экономическая социология и демография. - М.: ИСПИ РАН, 2009. - С. 4

- Митин, Д.Н. Образовательная (учебная) миграция: понятие, проблемы и пути решения // Вестник РУДН. Серия "Политология". - № 3, 2010. - С. 123.

- Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 8 [Электронный ресурс] / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. - М.: ЦСПиМ, 2018. - 531 с. - 1 CDROM (С. 31, 33, 39, 174-281, 297, 303, 305, 476, 480).

- Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации: Статистический сборник. Выпуск 15 / Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Центр социологических исследований, 2018. - 184 с. (С. 8, 23-28, 40, 44,65, 82-83, 85, 180).

- Прожиточный минимум в 2017 году по регионам России [Электронный ресурс] - URL: http://bs-life.ru/makroekonomika/prozitochniy-minimum2017.html (Дата обращения: 10.06.2019).

- Клячко, Т.Л., Краснова, Г.А. Экспорт высшего образования: состояние и перспективы в мире и России // Экономика науки, 2015. - Т. 1, № 2. - С. 106.

- Воробьева, О.Д., Топилин, А.В. Интеграция мигрантов: избирательный подход к различным категориям и компенсирующий эффект внешней миграции [Текст] // Миграционное право, 2019. - № 1. - С. 29-36.