Учет морфофункциональных особенностей лиц со стойкими расстройствами психики при организации занятий адаптивной физической культурой

Автор: Кудряшова Ю.А., Зубрицкая А.В., Кудряшов М.Е., Половникова М.Г., Маякова О.В.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Одним из компонентов коррекционной работы с лицами, имеющими стойкие расстройства психики, является адаптивная физическая культура как оптимальный механизм, позволяющий не только укрепить здоровье и увеличить объем двигательных умений и навыков психически больных пациентов, но и улучшить их эмоциональное состояние, повысить их психофизиологические возможности. При организации физкультурных занятий необходимо учитывать не только формы и степень расстройства психики, но и морфофункциональные показатели занимающихся. Цель настоящего исследования - изучение морфофункциональных особенностей лиц со стойкими расстройствами психики с целью оптимизации занятий адаптивной физической культурой. Методы. Обследовано 43 пациента (30-45 лет) Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Северский психоневрологический интернат». Обследуемые были разделены на группы согласно диагнозу: «умственная отсталость легкой степени», «умственная отсталость умеренная» и «шизофрения». Исследованы основные антропометрические (рост, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, динамометрия) и функциональные показатели (ЧСС, АД). Динамометрию анализировали с учетом ведущей конечности. Тестирование функциональной асимметрии верхних конечностей проводили по адаптированной методике, с учетом диагноза обследуемых: из комплекса тестов по Е.М. Бердичевской были исключены опросник и тесты с участием мелкой моторики. Рассчитан: индекс массы тела (ИМТ) и должная частота сердечных сокращений (ДЧСС). Анализ морфофункциональных особенностей лиц со стойкими расстройствами психики позволил сформулировать ряд практических рекомендаций для занятий адаптивной физической культурой с учетом диагноза обследуемых.

Лица с расстройствами психики, морфофункциональные особенности, должная чсс, функциональная асимметрия верхних конечностей

Короткий адрес: https://sciup.org/142226893

IDR: 142226893 | УДК: 796.01:612

Текст научной статьи Учет морфофункциональных особенностей лиц со стойкими расстройствами психики при организации занятий адаптивной физической культурой

В настоящее время в мире насчитывается более 300 млн. человек с умственной отсталостью. Стойкие расстройства психики стоят на первом месте среди всех отклонений в состоянии здоровья человека [3 с. 4].

Сложное взаимодействие эндогенных факторов и факторов окружающей среды таких как интенсивный информационный поток хроническое психоэмоциональное перенапряжение негативные экологические факторы и т.д. приводит к дальнейшему увеличению количества людей с данной патологией. Так в Краснодарском крае за последние 10 лет выявлено значительное увеличение числа лиц со стойкими расстройствами психики на 100 тысяч взрослого населения[1 с. 35].

Одним из компонентов коррекционной работы с лицами имеющими стойкие расстройства психики является адаптивная физическая культура как оптимальный механизм позволяющий не только укрепить здоровье и увеличить объем двигательных умений и навыков психически больных пациентов но и улучшить их эмоциональное состояние повысить их психофизиологические возможности. При организации физкультурных занятий необходимо учитывать не только формы и степени расстройства психики но и морфофункциональные показатели занимающихся.

Цель настоящего исследования – изучение морфофункциональных особенностей лиц со стойкими расстройствами психики с целью оптимизации занятий адаптивной физической культурой.

Обследовано 43 пациента Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Северский психоневрологический интернат». Обследуемые были разделены на группы согласно диагнозу: I группа – 15 человек с диагнозом «умственная отсталость легкой степени» II группа – 16 человек с диагнозом «умственная отсталость умеренная» III группа – 12 человек с диагнозом – «шизофрения». Возраст – 30-45 лет. Исследованы основные антропометрические (рост вес окружность грудной клетки жизненная емкость легких динамометрия) и функциональные показатели (ЧСС АД). Динамометрию анализировали с учетом ведущей конечности. Тестирование функциональной асимметрии верхних конечностей проводили по адаптированной методике с учетом диагноза обследуемых: из комплекса тестов по Е.М.

Бердичевской [6 с. 143] были исключены опросник и тесты с участием мелкой моторики.

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле:

ИМТ = Р / L2

где

P – масса тела в кг

L – длина тела в м.

Должную частоту сердечных сокращений (ДЧСС) рассчитывали по формуле:

ДЧСС муж =48*

где

Р – рост (см)

М – масса тела (кг).

Если фактические значения ЧСС превышают значения ДЧСС более чем на 5% выявляется преобладание симпатической регуляции функций. Если фактические значения ЧСС меньше значений ДЧСС более чем на 5% – преобладание парасимпатической регуляции.

Анализ морфологических показателей лиц со стойкими расстройствами психики выявил что лица с диагнозом «шизофрения» превосходили по всем антропометрическим характеристикам представителей других групп. Значительное преобладание выявлено в силе рук причем как ведущей так и неведущей конечности (таблица 1). Учитывая данный факт считаем целесообразным проводить занятия физической культурой для лиц с диагнозом «шизофрения» в отдельных группах чтобы максимально использовать их морфологическое превосходство.

Рост всех обследуемых соответствовал среднему диапазону значений для мужчин данного возраста [4 с. 15]. Значения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у лиц II группы были ниже средних значений для мужчин а в I группе – на нижней границе нормы [6 с. 145]. С возрастом имеется тенденция еще большего уменьшения ЖЕЛ что говорит о необходимости повышения функциональных возможностей дыхательной системы средствами адаптивной физической культуры. Рекомендуется: контроль за физиологичным вдохом и выдохом во время всех видов движений (имеет большое значение при работе с лицами с умственной отсталостью) выдохи с сопротивлением тренировка брюшного и диафрагмального типов дыхания гимнастика по Стрельниковой А.Н. плавание и т.д.

Лица имеющие диагноз «умственная отсталость умеренная» отличались самыми низкими показателями физического развития. Они имели небольшой рост узкую грудную клетку и малую величину ЖЕЛ.

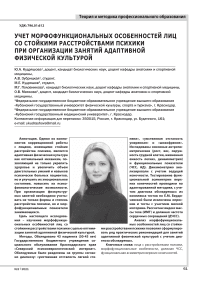

Анализ индекса массы тела у представителей разных групп выявил что по мере нарастания степени психических нарушений увеличивалось количество обсле-

Таблица 1

Морфологические показатели лиц со стойкими расстройствами психики (M±m)

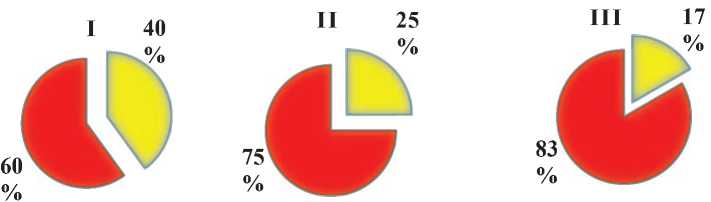

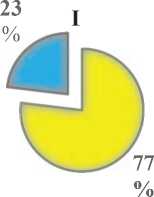

Рисунок 1. Индекс массы тела лиц со стойкими расстройствами психики

– нормальная

масса тела;

– избыточная

масса тела

|

Показатели |

I |

II |

III |

|

Рост (см) |

172 ± 1 6 |

167 ± 2 9 |

176 ± 1 5 v |

|

Вес (кг) |

68.6 ± 2 8 |

70 7±3.4 |

77 5 ± 2 9* |

|

ИМТ (кг/м2) |

23 2±0 7 |

25 1±0.6* |

25±0 7* |

|

ОКГ (см) |

97 2 ± 1 |

91 9 ± 2* |

105 7 ± 1 9* v |

|

ЖЕЛ (л) |

3 0 ± 0 2 |

2 3 ± 0 2* |

3 2 ± 0 2 v |

|

Динамометрия (кг) (ведущая рука) |

28 2 ± 2 1 |

26.7 ± 3 4 |

44 5 ± 2 7* v |

|

Динамометрия (кг) (неведущая рука) |

25 8 ± 2 3 |

20.6 ± 2 5 |

39 5 ± 3.8* v |

Примечания:

I – лица с диагнозом «умственная отсталость легкой степени»

II – лица с диагнозом «умственная отсталость умеренная»

III – лица с диагнозом «шизофрения»

* – достоверность отличий I от II, III (p<0,05)

V – достоверность отличий II от III (p<0,05)

дованных с избыточной массой тела (рисунок 1). Что закономерно так как для лиц со стойкими расстройствами психики как правило характерны тревожнодепрессивные состояния при которых снижается мотивация к ведению здорового образа жизни (здоровое питание физиологический объем двигательных нагрузок нормализация режима труда и отдыха 8-часовой сон отказ от вредных привычек) соблюдению рекомендации по лечению и т.п.

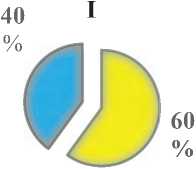

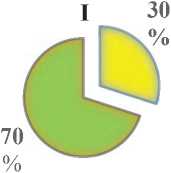

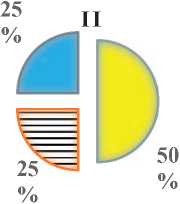

Избыточная масса тела/ожирение как правило сопровождаются развитием инсулинорезистентности тканей (прежде всего жировой и мышечной) и как следствие ответному повышению уровня инсулина в крови. Как известно гиперинсулинемия может повышать активность симпатической системы проявляющейся сердцебиениями повышением АД задержкой жидкости. На рисунке 2 показано что у лиц III группы (диагноз «шизофрения») чаще встречалась симпатико-тония и у них же был выше показатель ИМТ по сравнению с обследуемыми I группы (диагноз «умственная отсталость легкой степени») (таблица 1).

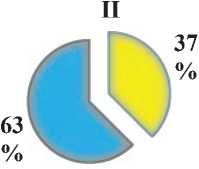

Кроме того подтверждением симпатикотонии у лиц III группы является достоверное повышение диастолического (из-за повышения общего периферического сосудистого сопротивления) и понижение пульсового АД (таблица 2). Показатели ЧСС и систолического АД достоверно не различались между группами. Однако со временем через годы наблюдения по мере старения прогрессирования симпатикотонии такие различия будут более выраженными.

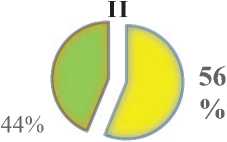

По данным предоставленным на рисунке 3 у лиц III группы преобладал «нормальный» уровень АД (АД в диапазоне 120-129/80-84 мм рт. ст) и его встречаемость была выше чем в группах I и II. «Оптимальное» давление соответствует АД 110-119/70-79 мм рт. ст. Такое разделение на уровни АД широко применяется в клинической практике и обусловлено тем что при повышении уровня АД (даже с оптимально---го до нормального) увеличивается риск сердечно-сосудистых осложнений на 30-50% [7 с. 5]. Такое увеличение уровня АД подтверждает развитие симпатикотонии у лиц III группы и повышение риска сердечно-сосудистых осложнений в будущем.

Рисунок 2. Вегетативная регуляция у лиц со стойкими расстройствами психики

– нормотония;

– симпатикотония

I – лица с диагнозом «умственная отсталость легкой степени»

II – лица с диагнозом «умственная отсталость умеренная»

III – лица с диагнозом «шизофрения»

Таблица 2

Функциональные показатели лиц со стойкими расстройствами психики (M±m)

– оптимальное

Рисунок 3. Артериальное давление лиц со стойкими расстройствами психики

АД; – нормальное АД

III 17%

|

Показатели |

I |

II |

III |

|

ЧСС (в мин) |

73±1 3 |

70 6±1 2 |

72 5±1 5 |

|

ДЧСС (в мин) |

65 5±0 8 |

64 4±0 8 |

63 5±0 7 |

|

АД (мм.рт.ст.) |

|||

|

систолическое |

119±1.3 |

116 9±1 1 |

118 8±0 6 |

|

диастолическое |

76±1 3 |

72 5±1 1 * |

77 5±1 3 v |

|

пульсовое |

43±1 06 |

44 4±1 2 |

41 2±0 6 v |

Примечания:

I – лица с диагнозом «умственная отсталость легкой степени»

II – лица с диагнозом «умственная отсталость умеренная»

III – лица с диагнозом «шизофрения»

* – достоверность отличий I от II, III (p<0,05)

V – достоверность отличий II от III (p<0,05)

I – лица с диагнозом «умственная отсталость легкой степени»

II – лица с диагнозом «умственная отсталость умеренная»

III – лица с диагнозом «шизофрения»

Выраженная симпатикотония у пациентов с диагнозом «шизофрения» наряду с высокими морфологическими показателями и избыточной массой тела предполагает что оптимальными для лиц данной группы будут кардиотренировки групповым методом предпочтительно с музыкальным сопровождением или на открытом воздухе. Можно использовать дозированную ходьбу плавание игры на открытых площадках лыж- ные прогулки. Важное значение при данном диагнозе имеют дыхательные упражнения они синхронизируют все вегетативные функции снижают уровень психоэмоциональной напряженности и тревожности.

При организации физкультурных занятий с лицами I и II групп можно использовать все средства и методы направленные на уменьшение избыточного веса однако необходимо учитывать низкие интеллектуальные

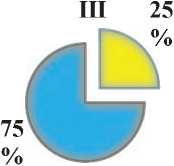

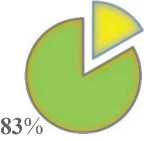

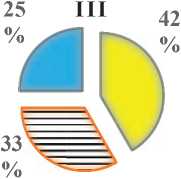

Рисунок 4. Функциональная асимметрия верхних конечностей у лиц со стойкими расстройствами психики

леворукость

I – лица с диагнозом «умственная отсталость легкой степени»

II – лица с диагнозом «умственная отсталость умеренная»

III – лица с диагнозом «шизофрения»

и координационные способности данных пациентов связи с чем на начальном этапе движения должны быть максимально простыми с последующим постепенным их усложнением. Целесообразно в течение одной недели повторять одни и те же упражнения. По окончании недели для повышения мотивации рекомендуется резкая смена инвентаря и формы занятия. Предпочтительны индивидуальные и индивидуально-групповые занятия.

Первые структурированные гипотезы относительно возможной взаимосвязи стойких расстройств психики с особенностями латерализации функций в головном мозге стали высказываться различными авторами с 1970-х годов XX века [9] и до настоящего времени продолжают подвергаться проверке с использованием всевозрастающего арсенала нейрофизиологических и нейробиологических методов исследования. Анализ функциональной асимметрии верхних конечностей у пациентов «Северского психоневрологическго интерната» выявил что по мере нарастания степени психических нарушений отмечалось увеличение процента леворукости и амбидекстрии (рисунок 4). В общей популяции людей правшей – 75% амбидекстров – 1520% левшей – 8-15%. В I группе латерализация функций верхней конечности соответствовала среднестатистической. Во II и III группах процент амбидекстров и особенно левшей выше чем в среднем по популяции. По мнению ряда авторов [10-13] отклонения от типичной латерализации функций в головном мозге характерные для некоторых групп лиц со стойкими расстройствами психики в частности для больных шизофренией являются отправной точкой к пониманию этиопатогенетических основ заболевания.

Развитие «леворукости» или «праворукости» имеет как генетическую так и паратипическую этиологию. Как показали исследования одну из ключевых ролей в формировании леворукости играет аутосомный рецессивный ген LRRTM1. Последний влияет не только на функции руки но и на формирование речи и эмоций. Замечено что экспрессия этого гена в определенных структурах переднего мозга может быть связана с повышенным риском развития психотических расстройств в частности шизофрении [5 с. 10]. Экспрессия гена может способствовать доминированию правого или левого полушария мозга что проявляется леворукостью или праворукостью соответственно.

Индивидуальный профиль асимметрии также влияет на проявления психопатологической симптоматики. Так по данным Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой [2 с. 92] больные со смешанным профилем асимметрии в психопатологической симптоматике очаговых поражений мозга отличаются от правшей тем больше чем больше у них обнаруживается левых асимметрий. У левшей с очаговым поражением мозга более часто встречаются различные нарушения нервно-психической деятельности. У них могут быть иные чем у правшей сочетания различных психопатологических явлений: более часты галлюцинации; возможны атипичные проявления психопатологических феноменов; у некоторых из левшей возникают исключительные у правшей не встречающиеся феномены. В целом если больной левша картина очаговых поражений мозга как и шизофрении и других нервно-психических заболеваний оказывается более полиморфной. Учет данных особенностей целесообразен при организации адаптивной физической культуры с лицами имеющими стойкие расстройства психики.

Учитывая большой процент леворукости в группах II и III рекомендуется включать в занятия адаптивной физической культурой элементы цветотерапии ретротерапии и другие элементы творчества.

Таким образом анализ морфофункциональных особенностей лиц со стойкими расстройствами психики позволил сформулировать ряд практических рекомендаций для занятий адаптивной физической культурой с учетом диагноза обследуемых.

Ситчихин // Социальная и клиническая психиатрия. – 2020. – Т. №30. – С. 34-39.

CONSIDERATION OF MORPHOFUNCTIONAL FEATURES

OF INDIVIDUALS WITH PERSISTENT MENTAL DISORDERS IN THE ORGANIZATION OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE CLASSES

Список литературы Учет морфофункциональных особенностей лиц со стойкими расстройствами психики при организации занятий адаптивной физической культурой

- Бойко Е.О. Клинико-эпидемиологические особенности динамики контингента недееспособных лиц в городе Краснодаре и Краснодарском крае за период 2000-2019 гг. / Е.О. Бойко, Н.Н. Шапошников, П.В. Ситчихин // Социальная и клиническая психиатрия. - 2020. - Т. №30. - С. 34-39.

- Брагина Н.Н. Функциональные асимметрии человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина. - 1988. - 240 с.

- Горелик В.В. Адаптивная физическая культура (АФК) и спорт для лиц с нарушением интеллекта: учеб.-метод. пособие / В.В. Горелик. - Тольятти: ТГУ, 2009. - 103 с.

- Дорохов Р.Н. Спортивная морфология: Учебное пособие для высших и средних специальных заведений физической культуры / Р.Н. Дорохов, В.П. Губа. - М.: Спорт Академ Пресс, 2002. - 276 с.

- Людвиг К.У. Подтверждение доказательств влияния импринтинга LRRTM1 при шизофрении / К.У. Людвиг, М. Маттейсен, Т.В. Мюлейсен и др. - Британия. - 2009. - С. 9-29.

- Малука М.В. Физиология человека / М.В. Малука, Е.М. Бердичевская, Я.Е. Бугаец и др. // Рабочая тетрадь для бакалавров, обучающихся по направлениям 49.03.01 «Физическая культура», 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 44.03.01 «Педагогическое образование». - 3-е изд., исправленное и дополненное. - Краснодар, 2020.

- Чазова И.Е. Клинические рекомендации. Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Системные гипертензии / И.Е. Чазова, Ю.В. Жернакова. - 2019. - 16 (1). - С. 6-31.

- Шейх-Заде Ю.Р. Определение должной частоты сердечных сокращений у человека в покое / Ю.Р. Шейх-Заде, Ю.А. Зузик, К.Ю. Шейх-Заде // Физиология человека. - 2001. - Т. 27. - № 5. - С. 114-116.

- Flor-Henry P. Schizophrenic-like reactions and affective psychoses associated with temporal lobe epilepsy: etiological factors. Am J Psychiatry.- 1969 Sep; 126 (3): 400-4. doi: 10.1176/ajp.126.3.400

- Loberg E.M., Hugdahl K., Green M.F. Hemispheric asymmetry in schizophrenia: a "dual deficits" model. Biol Psychiatry.- 1999; 45 (1):76-81.

- Mitchell R.L., Crow T.J. Right hemisphere language functions and schizophrenia: the forgotten hemisphere? Brain.- 2005. 128: 963-78. doi: 10.1093/brain/awh466

- Paul L.K., Brown W.S., Adolphs R., Tyszka J.M., Richards L.J., Mukherjee P., Sherr E.H. Agenesis of the corpus callosum: genetic, developmental and functional aspects of connectivity. Nat Rev Neurosci.- 2007.- 8 (4): 287-99. doi: 10.1038/nrn2107

- Hugdahl K., Loberg E.M., Jorgensen H.A., Lundervold A., Lund A., Green M.F., Rund B. Left hemisphere lateralization of auditory hallucinations in schizophrenia: a dichotic listening study. Cogn Neuropsychiatry.- 2008.13 (2): 166-79. doi: 10.1080/13546800801906808.