Учет региональных трендов при палеогеографических реконструкциях нижне-среднеюрских речных систем Западно-Сибирского бассейна (Ноябрьский район)

Автор: Важенина О.А., Кляшторная Е.А., Шмелькова Т.В., Колцун А.Ю., Гайнетдинов Ф.Г., Василенко А.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Актуальные проблемы нефтегазовой геологии

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Одной из существенных проблем, которая часто возникает при палеогеографических реконструкциях в рамках конкретного участка, является тот факт, что выполняемые прогнозы носят преимущественно зональный и локальный характер, при этом отсутствует акцент на региональный прогноз. Часто картирование фациальных зон и палеоканалов осуществляется локально в сфере зон интереса недропользователя, преимущественно в рамках 3D-съемок, при этом возникает проблема масштабирования. Анализ региональных трендов позволяет установить показатели среды седиментации, динамику среды переноса и накопления осадков, что, в свою очередь, является основой при картировании элементов палеодренажной системы в рамках интересующих нас территорий. Данный формат прогноза позволяет выявить основные закономерности распределения по площади перспективных объектов, закартировать ловушки литологического и комбинированного типов, представляющих первоочередной интерес для проведения дальнейших геолого-разведочных работ

Атрибут, закономерность, интервал, источник, канал, картирование, модель, палеорусло, район, свойства, снос, тренд, фация, этап, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/14131515

IDR: 14131515 | УДК: 550.8, | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-5-21-30

Текст научной статьи Учет региональных трендов при палеогеографических реконструкциях нижне-среднеюрских речных систем Западно-Сибирского бассейна (Ноябрьский район)

В настоящее время значимая часть запасов УВ относится к трудноизвлекаемым. Одним из критериев, по которому запасы относят к этой категории, является сложное геологическое строение, затрудняющее разработку залежей. В Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне ярким примером отложений, к которым приурочены трудноизвлекаемые запасы, являются отложения тюменской свиты. Они составляют значимую часть текущих извлекаемых запасов УВ в нефтегазоносном бассейне, но до сих пор слабо вовлечены в разработку. Часто на месторождениях породы тюменской свиты вскрыты отдельными разведочными и поисково-оценочными скважинами, на момент бурения которых тюменские отложения не являлись целевыми и изучались по остаточному принципу. Коллекторы в этих отложениях имеют сложный характер распространения, которое контролируется фациальным фактором. В пространстве — это линейно вытянутые полосы и ветвящиеся тела протяженностью сотни и тысячи километров, а в поперечном сечении — вогнутые линзы, которые достаточно хаотично распределены по территории. Если не изучать и не реконструировать распространение палеорек по площади в контексте целостной системы осадконакопления, то абсолютно невозможно спрогнозировать местоположение данных песчаных линз за пределами участков 3П-сейсморазведки. В процессе работы по реконструкции русел в юрских отложениях возникает ряд неопределенностей: выделение русел в основном выполняется интерпретатором в ручном режиме при использовании на качественном и количественном уровне сейсмических атрибутов, а также карт толщин (условного палеорельефа), в результате чего возникают неоднозначности определения границ объекта и выделения объектов в объеме и в пространстве. Достоверность конечного геологического результата во многом зависит от качества и детальности исходной интерпретации сейсмических данных.

Методика картирования каналов транзита терригенного материала

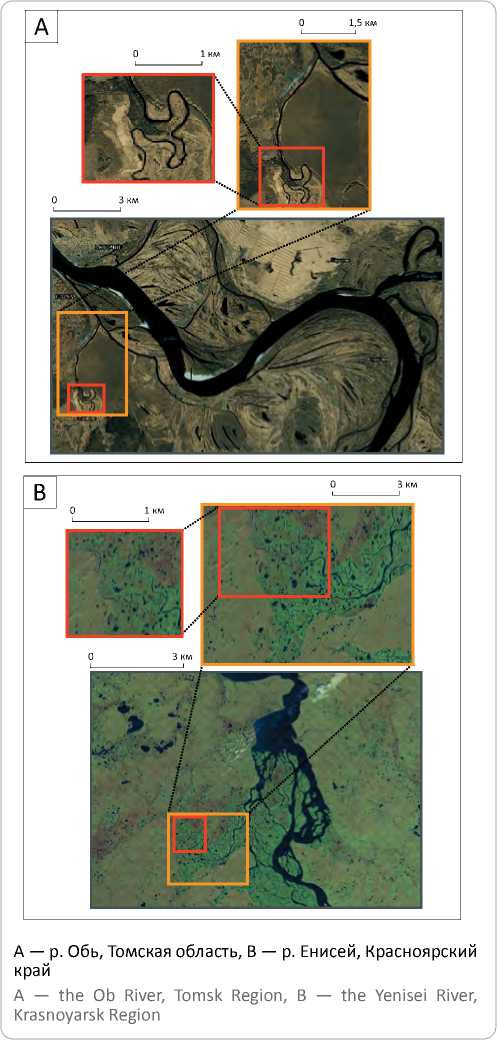

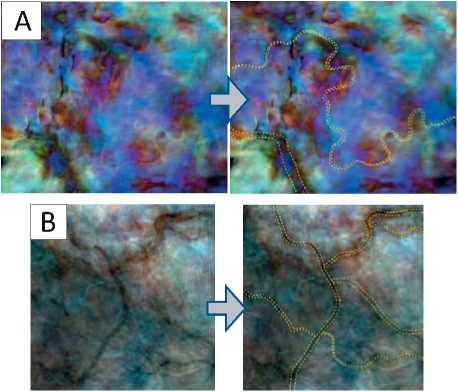

На уровне прогноза важно понимать, с каким масштабом в рамках рассматриваемой территории мы имеем дело и какой участок речной долины картируем. Рассмотрим примеры значимости понимания масштабирования в современных условиях. Если воспользоваться методом актуализма и посмотреть на современные речные системы, то вряд ли можно по какому-то их фрагменту сделать однозначные выводы о распределении фаций, коллекторов и т. д. Наглядный пример приведен на рис. 1, где показаны фрагменты современных рек Обь и Енисей, по которым крайне затруднительно выявить глобальные тренды. Лишь уменьшив масштаб и рассмотрев речную систему в региональном плане, можно определить ее тип, оценить характеристики потока и другие тренды, важные для поис-

Рис. 1. Фрагменты космоснимков современных рек

Fig. 1. Fragments of satellite images of modern rivers

ка перспективных объектов. Сместив оценочную проекцию с локального уровня на региональный, становится понятно, что на локальном уровне это может быть небольшой приток более крупного притока реки, который за пределами границы исследования впадает в крупную речную сеть с мощными песчаными телами-коллекторами по ее простиранию (см. рис. 1).

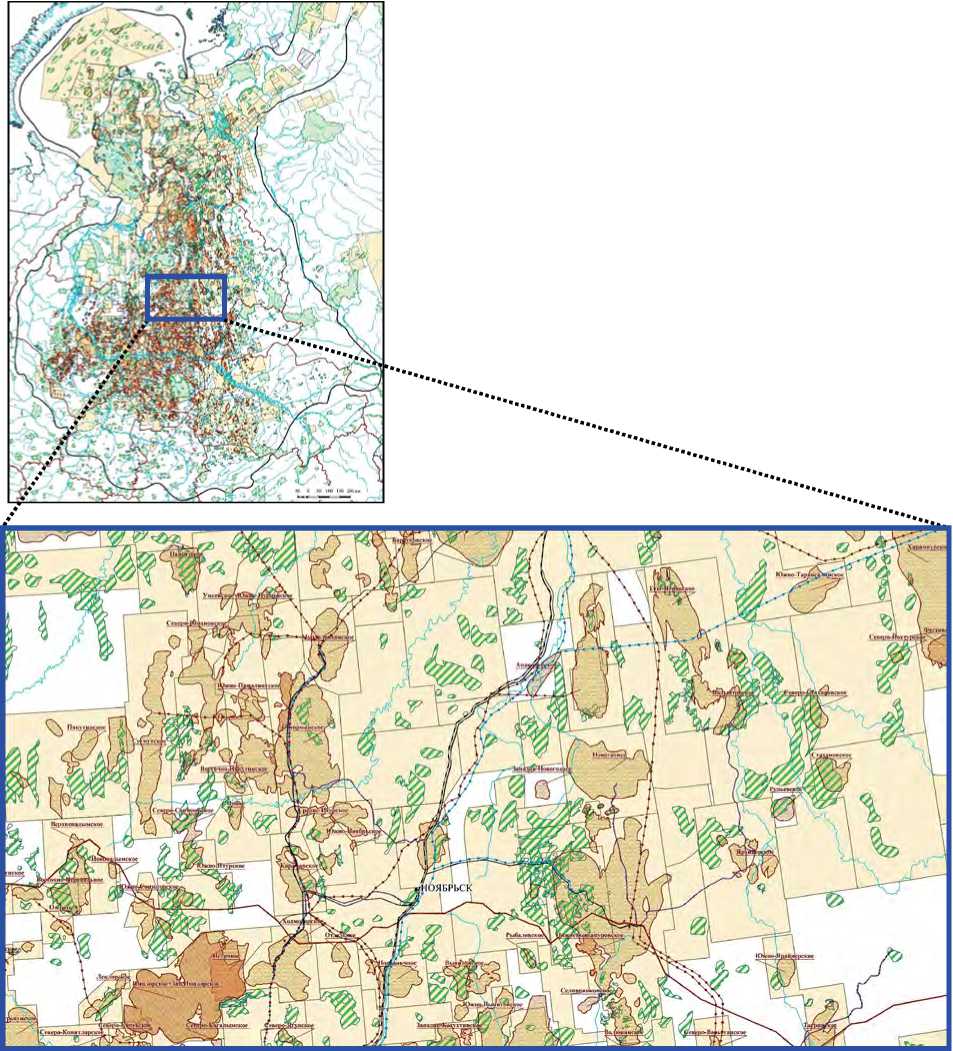

В данной статье представлены результаты работ, выполненных в пределах Ноябрьского региона (рис. 2), основной целью которых являлось построение геологических моделей для нижне-среднеюрского интервала. При этом основное внимание было сфокусировано на построении седименто-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 2. Схема расположения района исследований

Fig. 2. Location map of the study area

Границы ( 1 , 2 ): 1 — Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, 2 — административные; 3 — речная сеть; 4 — лицензионные участки; 5 — месторождения УВ; дороги ( 6 – 8 ): 6 — автодороги с покрытием, 7 — грунтовые, 8 — железные; 9 — ловушки с запасами категории D0, числящиеся на Государственном балансе на 01.01.2022 г.; 10 — заказники, заповедники, памятники природы и т. д.; 11 — газопроводы; 12 — нефтепроводы

Boundaries ( 1 , 2 ): 1 — West Siberian Petroleum Province, 2 — administrative; 3 — river network; 4 — license areas; 5 — HC fields; roads ( 6 – 8 ): 6 — paved roads, 7 — unpaved roads, 8 — railroads; 9 — traps with D0 Category reserves listed in the State Register of Mineral Reserves as on 01.01.2022; 10 — wildlife areas, sanctuaries, natural monuments, etc.; 11 — gas pipelines; 12 — oil pipelines

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

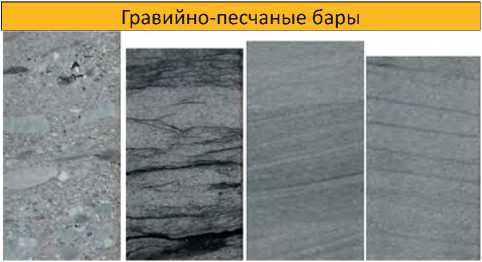

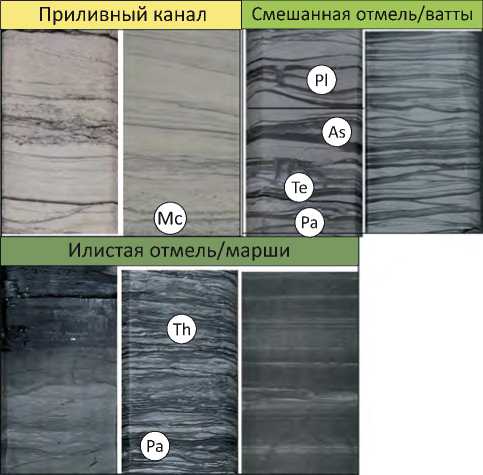

Рис. 3. Литотипы пород, характерные для нижне-среднеюрских отложений Ноябрьского региона Fig. 3. Rock lithotypes typical of the Lower-Middle Jurassic deposits of the Noyabrsk District

Sk — Skolithos; Mc — Macaronichnus; Pl — Planolites; As — Asterosoma; Te — Teichichnus; Pa — Palaeophycus; Th — Thalassinoides

Sk — Skolithos; Mc — Macaronichnus; Pl — Planolites; As — Asterosoma; Te — Teichichnus; Pa — Palaeophycus; Th — Thalassinoides логических моделей и, в частности, картировании палеоканалов и зон аккумуляции терригенного материала с использованием комплексного анализа сейсмогеологических данных. Площадь участка работ составляла около 40 тыс. км2, в прогнозе использованы данные около 600 скважин, 60 тыс. км сейсморазведочных работ 2D и более 20 съемок 3D-кубов.

В ходе проведенных работ палеогеографические реконструкции выполнялись последовательно в несколько этапов. На первом этапе были проанализированы керновые данные (97 скважин), в результате были выделены основные фации, характерные для нижне-среднеюрских отложений в рамках исследуемой территории, установлен прибрежно-континентальный генезис пластов. На рис. 3 показаны наиболее часто встречаемые литотипы пород Ноябрьского региона. Во время регрессий на территории исследования были распространены осадки аллювиального комплекса фаций: русловые отмели разветвленных и меандрирую- щих рек, прирусловые валы, пески разлива, озерные и пойменные отложения. В трансгрессивные этапы истории развития территории преобладали обстановки приливно-отливных равнин (приливно-отливные каналы, ватты, марши). На начало формирования трансгрессивного пласта Ю2 на большей части территории по керну были диагностированы эстуариевые обстановки. Основываясь на данных фациальной интерпретации керна, на втором этапе был проведен электрофациальный анализ данных ГИС.

Для установления динамики тектонического развития территории, прямо или косвенно влияющей на условия осадконакопления, распределение фаций, коллекторов и экранов в разрезе, осуществлялся палеотектонический анализ. Характер изменения толщин комплексов по площади позволил оценить области относительного прогибания и воздымания на каждом из этапов развития региона. Установлено, что в ранне- и среднеюрское время западная часть территории представляла

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

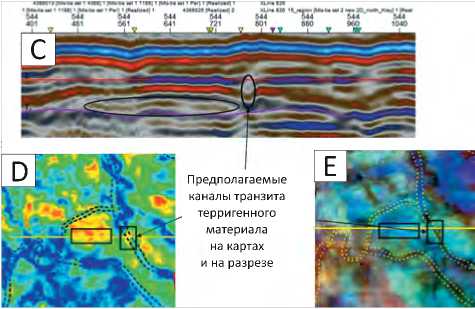

Рис. 4. Выделение каналов транзита терригенного материала

Fig. 4. Identification of channels of terrigenous material transportation

Фрагменты: A — Меретаяхинского 3D-куба (RGB T + 12–16 мс), пласт Ю3, B — Суторминского 3D-куба (RGB T + 12–16 мс), пласт Ю3, C — сейсмического профиля Меретаяхинского 3D-куба (inline 544), D — RMS, E — RGB.

-

1 — границы каналов транзита терригенного материала, выделенные по сейсмическим данным

Fragments: A — Meretayakhinsky 3D volume (RGB T + 12–16 ms), Ю3 Reservoir, B — Sutorminsky 3D volume (RGB T + 12–16 ms), Ю3 Reservoir, C — seismic lines from Meretayakhinsky 3D volume (inline 544), D — RMS, E — RGB.

-

1 — boundaries of the channels of terrigenous material transportation identified from seismic data

собой приподнятую слаборасчлененную область, в то время как восточная была более погруженной относительно западной. Район Вынгаяхинской, Еты-Пурской и Валынтойской площадей характеризуется инверсионным характером тектонических движений, структурный план в его современном виде оформился в неотектонический период. В юрское и меловое время здесь существовала де-прессионная зона, что создавало исключительно благоприятные условия для накопления значительной по мощности терригенной толщи дельтового генезиса. Практически вся погруженная область представляла собой аккумуляционную ем- кость, в пределах которой происходила разгрузка увеличенного объема осадков.

Следующий важный этап — фациальная интерпретация атрибутивных данных сейсморазведки. В рамках исследуемого района проделана большая работа по картированию каналов на основе 3П-данных, при этом среди сейсмических атрибутов наиболее информативными оказались среднеквадратичные амплитуды и материалы спектральной декомпозиции. По каждому кубу были сделаны слайсы RGB через 2 м/с, что позволило протрассировать «шнуркововидные» тела для целевых интервалов (рис. 4). Плановое положение каналов дополнительно контролировалось с учетом волновой картины. На вертикальных разрезах сейсмических профилей им соответствует картина, характерная для врезов, а также «раздув» толщин в зонах развития прирусловых отмелей. При этом, ввиду разнородного качества сейсмического материала, картина на срезах RGB была сложноде-шифрируемая, границы русловых систем выражены нечетко, возникали затруднения в определении временного интервала, к которому относится то или иное русловое тело.

В результате в пределах кубов в плане были выделены многочисленные «шнуркововидные» тела, интерпретируемые как каналы транзита терригенного материала, при этом была учтена вся информация, полученная на предыдущих этапах при установлении фаций по керну и кривым ГИС. Однако в ходе работы возник вопрос о приоритетном направлении сноса осадочного материала, а также в определении, какие из этих «шнурковидных» тел являются основными речными артериями, а какие притоками и каналами. Специалисты часто сталкиваются с ситуацией, когда в пределах площади картируется только система множественных «шнурковидных» объектов, в то время как целостную картину приходится достраивать путем предположений. Во избежание данного момента возникает необходимость в уменьшении масштаба событий, что позволяет анализировать целостные системы.

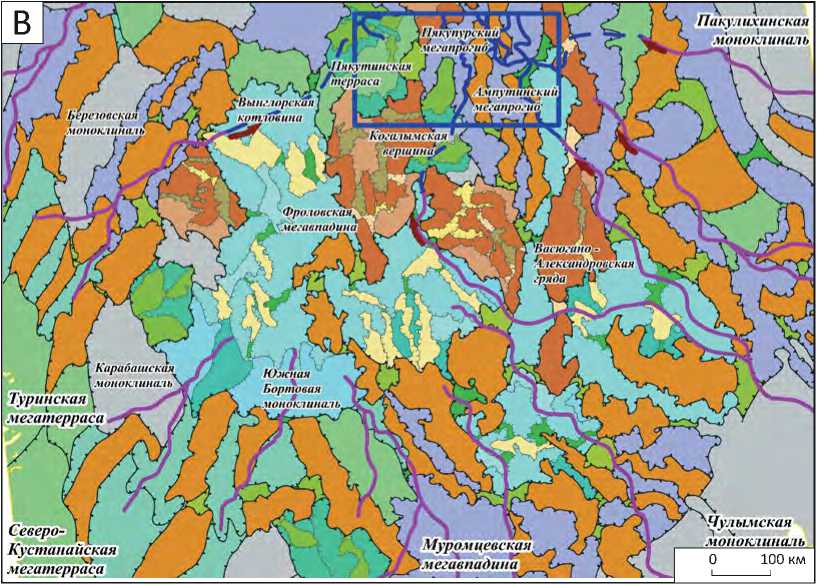

Для увязки закартированных переплетений каналов с крупными палеодренажными системами было принято решение вернуться к региональному плану и протрассировать основные речные артерии Западной Сибири ранне-среднеюрского времени через территорию исследования. В качестве региональных трендов были использованы палеогеографические карты под редакцией В.В. Шиманского и др. (2018) [1], где по системе прогибов и впадин были закартированы крупные речные артерии, а также тектоническая карта Западно-Сибирской плиты под редакцией В.И. Шпильмана и др. (1998) [2]. Эти крупные юрские палеореки были прослежены через территорию работ по зонам увеличенных толщин по 2Э-сейсмическим данным, также были установлены крупные внешние источники сноса. Направления речных потоков и вероятные полосы развития речных долин определяются общим пони-

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

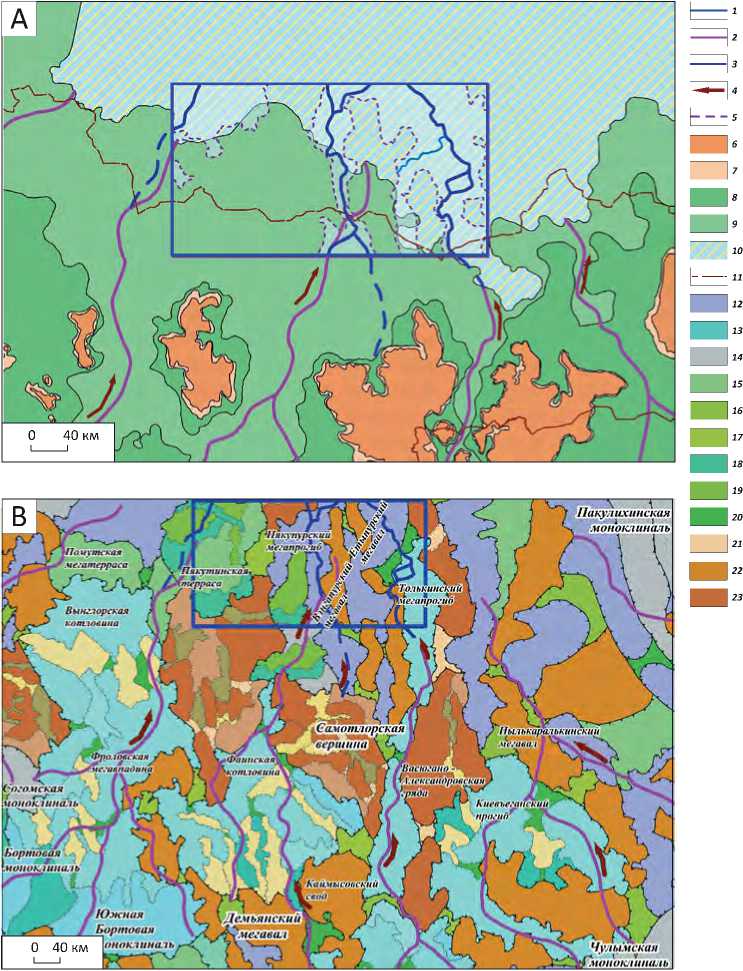

Рис. 5. Трассирование основных речных артерий в раннеюрское время Fig. 5. Tracing of main river arteries in Early Jurassic time

Усл. обозначения к рис. 5

Legend for Fig. 5

Фрагменты: А — палеогеографической схемы Западно-Сибирской провинции позднетоарского возраста (Шиманский В.В. и др., 2018; [1]), B — тектонической карты Западно-Сибирской провинции (Шпильман В.И. и др., 1998; [2]).

1 — контур зоны исследования; 2 — зоны развития русловых отложений (Шиманский В.В. и др., 2018); 3 — зоны развития русловых отложений (ЗапСибНИИГГ, 2022); 4 — предполагаемое направление сноса осадочного материала; 5 — палео-депрессионная зона; 6 — горы и холмогорья; равнины ( 7 – 9 ): 7 — денудационно-аккумулятивная, 8 — озерно-аллювиальная, 9 — прибрежная; 10 — аккумулятивные тела в мелководно-морском шельфе; 11 — административные границы; 12 — мегавпадины, мегапрогибы (нерайонированные) (надпорядковые структуры I порядка и входящие в них структуры II порядка); 13 — впадины, прогибы, днища впадин, котловины (элементы внутреннего районирования впадин, мегапрогибов); 14 — моноклинали (нерайонированные), 15 — мегатеррасы, террасы (нерайонированные), 16 — мегаседловины, седловины нейтральные, 17 — мегаседловины, седловины поднятий (наивысшая отметка седловины ближе к отметке поднятия); 18 — впадины, прогибы, ложбины (элементы внутреннего районирования мегатеррас); 19 — поднятия, валы, выступы (элементы внутреннего районирования мегатеррас); 20 — мегаседловины, седловины впадин (наивысшая отметка седловины ближе к отметке впадины); 21 — седловины внутреннего районирования поднятий (элементы внутреннего районирования сводов, мегавалов), 22 — своды, мегавалы (нерайонированные); 23 — валы, поднятия, вершины (элементы внутреннего районирования сводов, мегавалов)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Legend for Fig. 5

Fragments: А — paleogeography scheme of West Siberian Province in Late Toarcian (Shimansky V.V. et al., 2018; [1]), B — tectonic map of West Siberian Province (Shpilman V.I. et al., 1998; [2]).

1 — outline of the study area; 2 — zones of (Shimansky V.V. et al., 2018); 3 — zones of channel deposit occurrence (ZapSibNIIGG, 2022); 4 — supposed direction of sediment transportation; 5 — paleodepression zone; 6 — mountains and hills; plains ( 7 – 9 ): 7 — denudation and accumulation, 8 — lacustrine-fluvial, 9 — coastal; 10 — accumulative bodies of shallow-marine shelf; 11 — administrative boundaries; 12 — mega-depressions, mega-troughs (not zoned) (super-order structures of I-st order and II-nd order structures included in them); 13 — depressions, trough, depression bottom, basins (elements of inner zoning of depressions, mega-troughs); 14 — monoclines (not zoned), 15 — mega-terraces, terraces (not zoned), 16 — mega-saddles, saddles neutral, 17 — mega-saddles, saddles of highs (the highest point of the saddle closer to the high elevation point); 18 — depressions, troughs, cloughs (elements of inner zoning of mega-terraces); 19 — highs, swells, salients (elements of inner zoning of mega-terraces); 20 — mega-saddles, saddles of depressions (the highest point of the saddle closer to the depression point); 21 — saddles of the inner zoning of highs (elements of inner zoning of arches, mega-swells), 22 — arches, mega-swells (not zoned); 23 — swells, highs, crests (elements of inner zoning of arches, mega-swells)

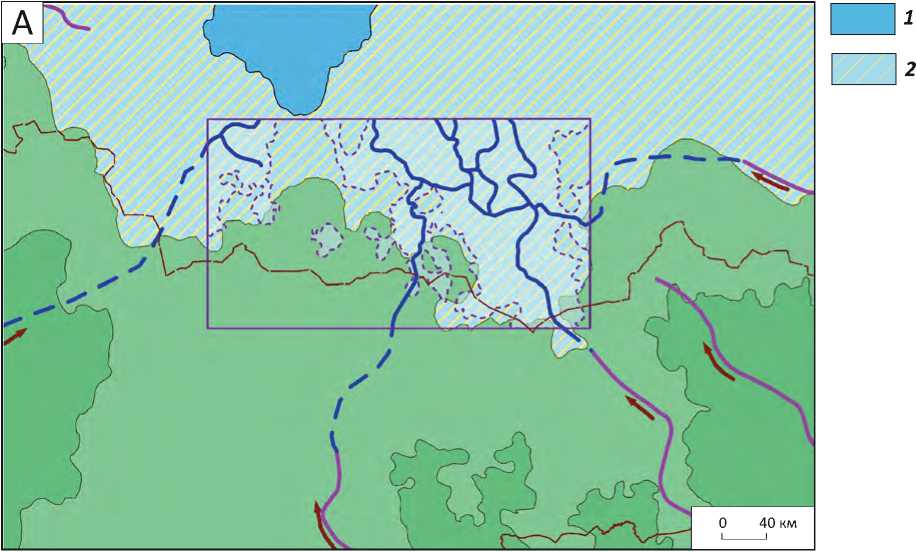

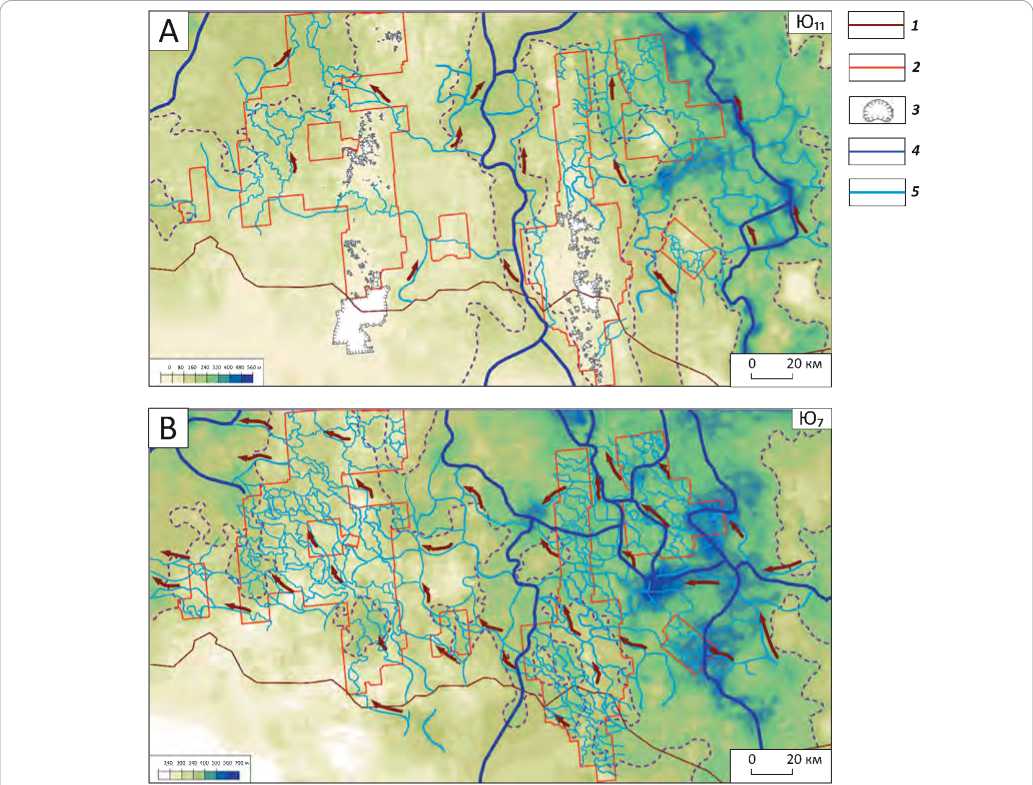

жением палеорельефа и тенденциями изменения мощностей пластов. В результате через территорию работ с южного, юго-восточного и юго-западного обрамления Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции были протрассированы три крупные речные артерии. В раннеюрское время (рис. 5) восточная крупная речная артерия проходила по системе прогибов Муромцевской и Нюрольской мегавпадин, Колтогорско-Толькинской шовной зоне с дальних южных источников сноса. Внешними источниками сноса для центральной палеореки, предположительно, служили Самотлорская вершина, Демьянский мегавал и Каймысовский свод, откуда по системе прогибов Ямской, Кулунский, Яр-сомовский Юганской мегавпадины и Пякупурского мегапрогиба крупная палеорека протекала по центру территории работ в северном направлении. Третья западная речная артерия, берущая свое начало с юго-западных и южных источников сноса, могла заходить на территорию работ на небольшой участок, но, скорее всего, протекала западнее. С севера отмечается влияние морского палеобассейна, который ингрессировал на территорию через крупные мегавпадины (Ампутинский и Пякупурский мегапрогибы). По сравнению с нижнеюрским интервалом, в среднеюрское время речная сеть становится более разветвленной и все крупные палеореки берут свое начало на юго-восточном и восточном обрамлении Западно-Сибирской провинции со стороны Чулымской и Пякулихинской моноклинали (рис. 6).

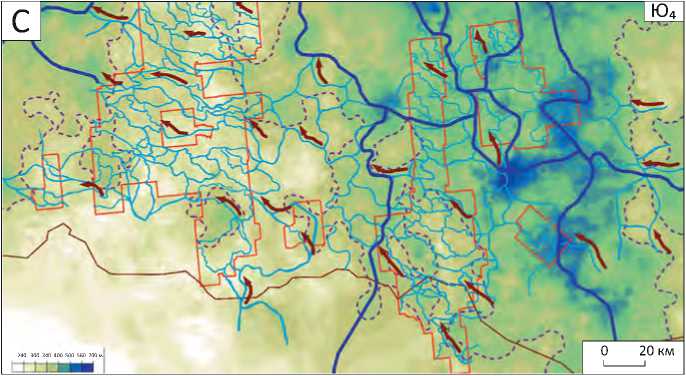

Было установлено, что все крупные речные артерии проходили за пределами 3Э-съемок, а все многочисленные ветвящиеся «шнуркововидные» тела и переплетения каналов, закартированные на предыдущем этапе работ — это боковые притоки основных русел, а также многочисленные приливно-отливные каналы, формирующиеся в моменты периодической ингрессии моря на территорию работ. На рис. 7 отражена закартированная по сейсмическим атрибутам и картам толщин речная система, которая представлена основными руслами и ветвящимися многочисленными притоками (переплетениями каналов). Обращает на себя внимание ряд закономерностей, которые были выявлены в ходе работ. При движении от более нижележащих пластов к вышележащим число закартированных палеорусел значительно увеличивается, максимальное

число характерно для пластов, накапливающихся в прибрежных областях под влиянием приливно-отливных процессов. На раннеюрском этапе речная система находилась на начальной стадии своего развития, в основном преобладали горные фурки-рующие и разветвленные реки, а также временные потоки, транспортировавшие грубообломочный осадочный материал не только из внешних, но и из местных источников сноса. Среднеюрский этап седиментации характеризуется развитой речной сетью меандрирующего типа, чему способствовал небольшой уклон поверхности. Палеорельеф к этому времени нивелируется, что служило благоприятными условиями для развития равнинных меан-дрирующих рек.

Еще одна закономерность отмечается в направлении картируемых палеорусел. В раннеюрском интервале, для которого характерно влияние древних ландшафтов на условия осадконакопления, материал транспортировался реками с южных обрамлений. При движении вверх по разрезу русла меняют свою ориентировку с северного на преимущественно северо-западное, что связано с доминированием юго-восточных источников сноса на протяжении ааленского, байосского и батского веков. Ориентировка палеорусел сказалась на характере распространения песчаных тел по площади и связанных с ними ловушек УВ.

Заключение

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что при построении седиментологических моделей, как впрочем и любых других геологических моделей, ни в коем случае нельзя ограничиваться прогнозом на локальных площадях, при этом отправной точкой должна являться региональная основа. Важной задачей при любых видах исследований и, в частности, при палеогеографических реконструкциях является установление региональных закономерностей в пределах всего бассейна седиментации, а именно: действия внешних источников сноса, предполагаемого наступления моря, тенденций изменения мощностей и фильтрационно-емкостных свойств, направлений сноса и объемов терригенного материала, вероятных полос развития речных долин, по простиранию которых прослеживаются зоны с максимально высоким

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

Рис. 6. Трассирование основных речных артерий в среднеюрское время Fig. 6. Tracing of main river arteries in Middle Jurassic time

Фрагменты: А — палеогеографической схемы Западно-Сибирской провинции позднебатского возраста (Шиманский В.В. и др., 2018; [1]), B — тектонической карты Западно-Сибирской провинции (Шпильман В.И. и др., 1998; [2]). 1 — мелководно-морской шельф; 2 — аккумулятивные тела.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 5

Fragments: А — paleogeography scheme of West Siberian Province in Late Bathonian (Shimansky V.V. et al., 2018; [1]), B — tectonic map of West Siberian Province (Shpilman V.I. et al., 1998; [2]).

-

1 — shallow-marine shelf; 2 — accumulative bodies.

For other Legend items see Fig. 5

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 7. Закартированные зоны развития русловых отложений

Fig. 7. Mapped zones of riverbed deposit occurrence

Границы ( 1 – 5 ): 1 — административные, 2 — 3D-кубов, 3 — выклинивания пласта Ю11, 4 — зон развития русловых отложений крупных палеорек (региональный уровень), 5 — зон развития русловых и канальных отложений (зональный уровень).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 5

Boundaries ( 1 – 5 ): 1 — administrative, 2 — 3D volumes, 3 — Ю11 Reservoir wedging out, 4 — zones of the development of floodplain deposits of large paleorivers (regional level), 5 — zones of the development of floodplain and channel deposits (zonal level).

For other Legend items see Fig. 5

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY содержанием песчано-алевритовых и гравийных пород, представляющих собой первоочередной поисковый интерес. Использование региональных трендов позволит повысить достоверность локального и зонального прогнозов и эффективность геолого-разведочных работ.

Список литературы Учет региональных трендов при палеогеографических реконструкциях нижне-среднеюрских речных систем Западно-Сибирского бассейна (Ноябрьский район)

- Корчагин О.А. и др. Создание палеогеографических карт по продуктивным комплексам Западной Сибири с целью зонального прогноза залежей углеводородов. - М.: АО "Росгеология", 2018.

- Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты. Пояснительная записка: отчет по договору № 146/97 / В.И. Шпильман (отв. исполнитель). - Тюмень - Ханты-Мансийск, 1998.