Удаленные промыслы русских поморов в XV-XVIII вв

Автор: Старков В.Ф.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология нового времени

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Освоение удаленных районов севера России имеет продолжительную историю. Его начало восходит к XII в., когда там сформировался особый вариант русской культуры, получивший распространение на обширную территорию - вплоть до азиатского севера и островов Северного Ледовитого океана. Туда было проложено пять морских ходов, которые связали «Поморье» с севером Западной Сибири,островами Новая Земля и архипелагом Шпицберген. Там проходила активная промысловая деятельность поморов, связанная с добычей дорогостоящих предметов рыночного сбыта: моржовых клыков, шкур белых медведей и морских животных. Большую роль в промысловой деятельности этих людей играла также добыча рыбы. Походы поморов в удаленные районы Арктики были связаны с использованием специфических морских судов - больших или малых кочей,которые были способны преодолевать моря, покрытые ледяным покровом. Активная деятельность поморов привела к тому, что в настоящее время там сохранилось большое количество исторических объектов, в том числе поселений,судовых деталей и приметных крестов. Полученные результаты исследований позволили сделать выводы о том, что уже в XVI в. русские поморы располагали всеми необходимыми средствами для освоения этих арктических территорий.

Шпицберген, морской ход, архипелаг, приметные кресты, поморы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328251

IDR: 14328251

Текст научной статьи Удаленные промыслы русских поморов в XV-XVIII вв

Основная роль в первоначальном освоении морской и прибрежной зоны Северного Ледовитого океана была связана с деятельностью жителей Русского Севера – поморов. B основу их хозяйственной деятельности входили морские и наземные промыслы. Это было связано с получением дорогостоящих предметов сбыта: моржовых клыков, шкурок песцов и белужьего жира. Начало этой деятельности восходит ко второй половине XVI в.

Следующее столетие относится к периоду наивысшего расцвета этой деятельности, когда были проложены морские трассы к островам Баренцева моря и на северные территории Западной Сибири. Существовали три основные зоны поморских удаленных промыслов: север Западной Сибири, Новая Земля и Шпицберген.

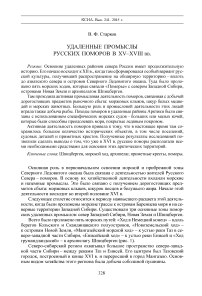

Всего было проложено пять морских путей: «Ход в Немецкий конец» – вдоль берегов Кольского и Скандинавского полуостровов, «Новоземельский ход» – к островам Новой Земли, «Мангазейский морской ход» - к устью реки Таз в северо-западной части Сибири, «Енисейский ход» – к устью реки Енисей и «Ход грумандландский» – к архипелагу Шпицберген (рис. 1).

Северо-сибирский регион охватывал большое пространство северо-западной части Сибири – между реками Таз и Енисей. Его центром был Тазовский городок, построенный в конце XVI в. и переросший в город Мангазею. Основным видом хозяйства этого региона была добыча соболиной пушнины.

Рис. 1. Поморские ходы в морях Северного Ледовитого океана

1 – Ход в Немецкий конец; 2 – Новоземельский ход; 3 – Мангазейский морской ход; 4 – Енисейский морской ход; 5 – Енисейский речной и волоковый ход; 6 – Ход грумандландский;

7 – Ход верхотурский

Для достижения этого региона использовался «Мангазейский морской ход». Он проходил по побережью северных морей, а также рекам и озерам и по двум сухопутным волокам.

Основной зоной северо-русских промыслов в XVI–XVII вв. являлись архипелаг Шпицберген и Новая Земля, где велась добыча моржей, белух и песцов, а также рыбная ловля.

В настоящее время на Шпицбергене зафиксировано 70 поселений, остатки около 50 приметных крестов, 54 погребения и более трехсот деталей судов. Это указывает на высокую активность поморов в использовании промысловых ресурсов архипелага. В XVI–XVIII гг. Шпицберген был главным районом добычи моржовых клыков, которые высоко ценились на внешнем рынке.

Рис. 2. Деревянные предметы русских поморов (по: Старков , 2008)

1 – Крест-мощевик XVI в.; 2 – русский алфавит XVI в.; 3 – икона-киот. Музей «Помор», Баренцбург, Шпицберген

Продолжительный период поморской деятельности на архипелаге Шпицберген послужил основой для выявления большого количества исторических объектов XVI–XVIII вв.

В 50-х гг. ХХ в. комплексная Скандинавская экспедиция положила начало современному изучению исторических памятников на этом архипелаге (руководитель экспедиции Х. Христиансон).

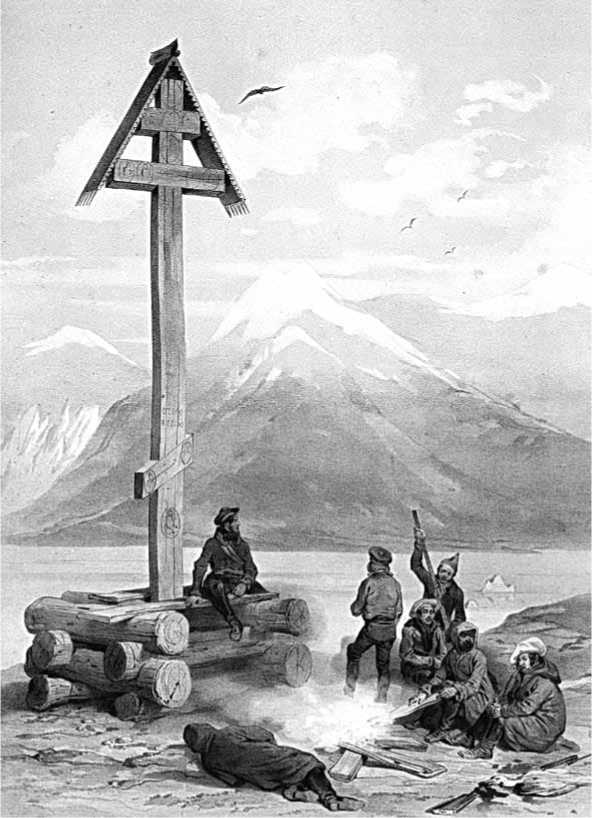

Рис. 3. Моряки французского корвета «Решерш» у креста, поставленного русскими поморами. Литография Огюста Майера. 1838 г. Музей «Помор», Баренцбург, Шпицберген

Наибольший вклад в изучение русского контекста истории Шпицбергена внесла экспедиция Института археологии РАН, которая работает там начиная с 1978 г. За это время был получен большой материал, который послужил основой для решения многих вопросов, связанных с историей освоения этого архипелага.

Наиболее острым является вопрос об открытии архипелага Шпицберген ( Старков , 1998). Существует три точки зрения на это историческое событие: скандинавские викинги (конец XII в.), русские поморы (конец XV - середина XVI в.), голландская экспедиция Виллема Баренца (1596 г.).

Нужно отметить, что точка зрения о посещении викингами района архипелага Шпицберген не имеет убедительных доказательств. Не вызывает сомнений важность похода В. Баренца в этот район удаленной Арктики в 1596 г. Именно тогда состоялось официальное открытие Шпицбергена: он получил свое существующее доныне название и был нанесен на географическую карту ( Старков , 2001).

Современный научный материал, связанный с изучением исторических объектов на архипелаге Шпицберген, освещает первоначальный, добаренцевский период. О нем свидетельствуют исторические, письменные и картографические источники. Особенно важный материал, связанный с первоначальным открытием архипелага, был получен при проведении там археологических исследований. К нему относятся пять русских поселений, даты которых лежат в пределах 1548–1593 гг. Особенно интересен вырезанный на обычной доске текст, найденный на поселении Ван-Мюйденбукта и рассказывающий о русском поморе по фамилии Миреин, который там промышлял в 1593 г.

Говоря о предметах духовной культуры жителей Русского Севера, нельзя не упомянуть о древнерусском алфавите на небольшой деревянной планке, использовавшемся для обучения грамоте (рис. 2, 2 ), кресте-мощевике, покрытом филигранной резьбой и каноническими надписями (рис. 2, 1 ), иконе-киоте, выполненной в виде трехкупольного храма (рис. 2, 3 ), шахматных фигурках и резных годовых календарях. Все эти находки подтверждают высокий уровень духовной культуры русских промысловиков.

Большое количество предметов, связанных с русскими арктическими мореплавателями, было найдено при раскопках и в других районах Арктики: в поселении Мангазея на реке Таз и на полуострове Таймыр.

Важную роль в навигационной практике поморов играли так называемые «приметные кресты» (рис. 3). Они являлись путевыми метками, обозначавшими местонахождение морских и волоковых путей, навигационными приборами (их планки всегда ставились по линии север – юг) и обстановочными знаками для входа в гавань.

Таким образом, уже в XVI веке русские мореходы располагали всеми необходимыми средствами для обеспечения продолжительных походов в морях Северного Ледовитого океана: специфическими судами (большие и малые кочи), освоенными морскими трассами и необходимым навигационным обеспечением ( Старков и др. , 2002).

Список литературы Удаленные промыслы русских поморов в XV-XVIII вв

- Старков В. Ф., 1998. Очерки истории освоения Арктики. Т. I: Шпицберген. М.: Научный мир. 95 с.

- Старков В. Ф., 2001. Очерки истории освоения Арктики. Т. II: Россия и Северо-восточный проход. М.: Научный мир. 114 с.

- Старков В. Ф., 2008. Шпицберген. М.: Научный мир. 40 с.

- Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю., Дубровин Г. Е., 2002. Материальная культура русских поморов по данным исследований на архипелаге Шпицберген. Вып. 1: Остатки судов. М.: Научный мир. 152 с.