Ударно-абразивные инструменты второго культурного горизонта стоянки Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)

Автор: Федорченко А.Ю., Селецкий М.В., Абдыканова А.К., Алишер Кызы С., Шнайдер С.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Ударно-абразивные орудия представляют собой важную часть инструментария, применявшегося в каменном веке для обработки минерального и органического сырья. Цель настоящего исследования заключалась в реконструкции функционального назначения каменных ударно-абразивных инструментов (n = 13) второго культурного горизонта памятника Обишир-5 (Ферганская долина), которые идентифицировались при анализе археологической коллекции. В результате проведенной работы был выявлен вариативный набор каменных инструментов, применявшихся обитателями стоянки для различных целей. Обнаружение ретушеров и отбойников вместе с многочисленными дебитажем и нуклеусами позволяет судить о производившейся на стоянке Обишир-5 массовой обработке каменного сырья для получения заготовок и их дальнейшего оформления в орудия. Важным итогом анализа стало выявление терочных плит и песта, которые, вероятнее всего, использовались для измельчения и перетирания органических материалов.

Центральная азия, ферганская долина, эпипалеолит, ранний голоцен, ударно-абразивные орудия, экспериментально-трасологический анализ, 3d-моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147238019

IDR: 147238019 | УДК: 903.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-5-32-45

Текст научной статьи Ударно-абразивные инструменты второго культурного горизонта стоянки Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)

Обрамленная горами Тянь-Шаня, Памиро-Алая и Гиссаро-Алая Ферганская долина представляет собой замкнутую межгорную котловину, расположенную на территории нескольких современных государств Центральной Азии – Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. На протяжении многих тысячелетий этот регион являлся оживленным «перекрестком», где встречались различные культуры. Результаты недавних изысканий показывают, что уже в эпоху МИС 5 эта территория активно заселялась среднепалеолитическими популяциями [Krivoshapkin et al., 2020]. По современным данным, интенсивное освоение региона человеком современного типа происходит на рубеже позднего плейстоцена и раннего голоцена [Исламов, Тимофеев, 1986]. Среди нескольких десятков археологических памятников этого времени, обнаруженных в Ферганской долине к настоящему моменту, одним из наиболее известных является многослойная стоянка Обишир-5. Наличие надежного стратиграфического контекста, серии абсолютных определений возраста, выразительных археологических и палеофаунистических коллекций позволяет рассматривать этот памятник в качестве опорного археологического объекта для территории Ферганской долины [Шнайдер и др., 2016].

Новейшие зооархеологические, биомолекулярные и палеогенетические исследования па-леофаунистических коллекций, полученных из ранне- и среднеголоценовых отложений памятника Обишир-5, продемонстрировали относительно раннее распространение в регионе производящего типа экономики, связанного с разведением домашних овец и коз [Taylor et al., 2021]. На настоящем этапе изысканий актуальной проблемой является происхождение и развитие на территории Ферганской долины иных усложненных форм хозяйствования. Результаты проведенных палинологических исследований продемонстрировали слабую сохранность пыльцы в отложениях стоянки Обишир-5. Отсутствие естественнонаучных данных относительно использования растительной пищи оставляет дискуссионными целый ряд вопросов: было ли знакомо древним обитателям региона только скотоводство, или же оно сосуществовало со специализированным собирательством или ранними формами земледелия, возникали ли все эти формы хозяйства независимо друг от друга, могли ли они существовать параллельно и т. д.

Важнейшим археологическим источником, способным пролить свет на решение этих вопросов, выступают каменные ударно-абразивные орудия. Указанные инструменты использовались для обработки минерального и органического сырья путем расщепления, дробления, перетирания и т. д., в качестве заготовок для таких орудий использовались гальки, валуны или плиты с естественной поверхностью [Beaune, 1993; Степанова, 2015]. В предыдущие годы исследований каменный инструментарий комплексов позднего плейстоцена и раннего голоцена Центральной Азии редко становился предметом целенаправленных экспериментально-трасологических исследований [Коробкова, 1989; Коробкова, Джаракулов, 1999]. В настоящей работе впервые представлены результаты функционального анализа коллекции каменных ударно-абразивных орудий, полученной при раскопках второго культурного горизонта стоянки Обишир-5 в 2017–2021 гг.

Общий археологический контекст

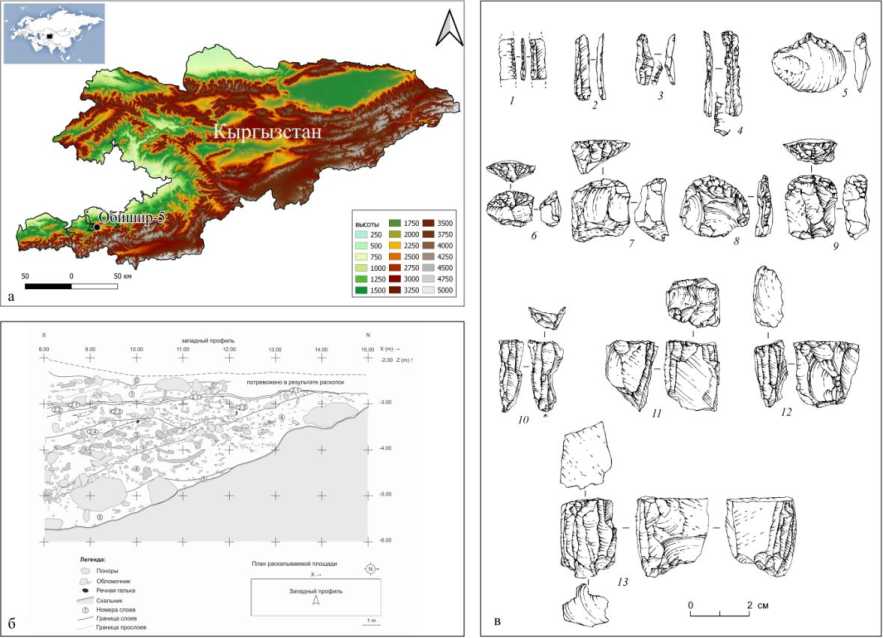

Многослойный памятник Обишир-5 расположен на юге Республики Кыргызстан, в южной части Ферганской долины (рис. 1, а). В истории исследования этого археологического объекта выделяются два этапа. Первый охватывает 1965–1973 гг. – с момента открытия стоянки экспедицией Института истории и археологии АН УзССР под руководством У. И. Исламова до проведения первых полномасштабных полевых работ, которые позволили получить выразительные коллекции каменного инвентаря, охарактеризовать стратиграфию и культурнохронологическую позицию памятника [Исламов, 1980]. Второй этап связан с возобновлением археологических исследований стоянки Обишир-5 в 2014–2021 гг. силами российско-кыргызстанской экспедиции [Шнайдер и др., 2016]. На новом этапе работ общая площадь составила 22 кв. м. Проведенные стратиграфические, геохронологические и археологические изыскания позволили определить последовательность заселения памятника на протяжении финала плейстоцена и различных периодов эпохи голоцена.

Рис. 1. Памятник Обишир-5: а – расположение стоянки; б – стратиграфия западного разреза (подготовлена М. Т. Крайцаржем); в – каменная индустрия второго культурного горизонта стоянки Обишир-5: 1 – пластинка с вентральной ретушью; 2 , 3 – пластинки с ретушью; 4 – выемчатое орудие; 5 – шиповидное орудие; 6–9 – концевые скребки; 10–12 – торцовые нуклеусы; 13 – цилиндрический нуклеус

-

Fig. 1. Obishir-5 archaeological site: а – location of the site; б – stratigraphy of the western section (prepared by M. T. Krajcarz); в – lithic assemblage of the second cultural horizon of the Obishir-5 site: 1 – bladelet with ventral retouch; 2 , 3 – retouched bladelets; 4 – notched tool; 5 – spur-like tool; 6–9 – end-scrapers; 10–12 – edge-faceted cores; 13 – cylindrical core

Первый культурный горизонт на стоянке Обишир-5 залегает в литологическом слое 1 (рис. 1, б ), представленном суглинками от светло-серого до серо-коричневого цвета; в культурном и хронологическом отношении этот горизонт атрибутирован в границах бронзового века – Средневековья. Второй культурный горизонт залегает в литологических слоях 2 и 3, сложенных суглинками коллювиального генезиса от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. Имеющиеся данные радиоуглеродного AMS датирования демонстрируют его среднеголоценовый возраст, набор полученных значений укладывается в диапазон 9,3– 4,4 тыс. л. н. [Taylor et al., 2021]. Третий культурный горизонт залегает на стоянке Обишир-5 в отложениях литологических слоев 4 и 5, представленных плотным суглинком от кремового до желтовато-коричневого цвета с малым количеством обломочного материала [Шнайдер

и др., 2016]. По данным радиоуглеродного и термолюминесцентного датирования возраст этого горизонта определен в границах 14–9,8 тыс. л. н. [Taylor et al., 2021].

Коллекция каменных артефактов из литологических слоев 2 и 3, составляющих культурный горизонт 2, отличается относительной гомогенностью и значительным технико-типологическим сходством. Для первичного расщепления этого культурного горизонта характерна утилизация призматических и торцовых нуклеусов для получения микропластин и пластинок. В орудийном наборе выделены микропластины с вентральной ретушью, проколки, выемчатые орудия на пластинках, концевые скребки, микродолотовидные орудия, а также единичные пластинки с притупленным краем и трапеции (рис. 1, в ) [Shnaider et al., 2017]. Коллекцию каменных артефактов культурного горизонта 2 дополняют подвески из поделочных пород камня, выполненные в технике шлифовки и биконического сверления [Fedor-chenko et al., 2018].

Материалы и методы

Предметом настоящего исследования послужили каменные ударно-абразивные орудия ( n = 13) второго культурного горизонта памятника Обишир-5, которые идентифицировались в результате анализа археологической коллекции. В качестве основного научного инструмента для изучения подобных орудий применялся экспериментально-трасологический метод, предполагавший выявление и анализ макро- и микроследов утилизации на поверхности артефактов [Семенов, 1953; Beaune, 1993; Zampetti et al., 2007; Степанова, 2015]. Микроскопическому анализу ударно-абразивных инструментов предшествовала их очистка в ультразвуковой ванне, необходимая для удаления карбонатной корки и иных загрязнений с поверхности галек. Поиск и идентификация следов утилизации в рамках данного исследования осуществлялись при среднем и малом увеличении (×7,5–×100) под бинокулярным микроскопом Altami СМ0745-Т с косым освещением. Все выявленные инструменты были подвергнуты 3D-моделированию посредством сканера структурированного подсвета RangeVision Spectrum. Дальнейшее сведе́ние и редактирование полученных моделей осуществлялось в программах «RangeVision ScanCentre», «RangeVision ScanMerge» и «GeoMagic» (trial версии). Трехмерное сканирование использовалось для наиболее точной фиксации макроследов утилизации на изучаемых орудиях и их морфометрических характеристик.

Для интерпретации фиксируемых блоков следов нами использовались эталоны, полученные в результате собственных экспериментов [Белоусова и др., 2017; Селецкий и др., 2020; Seletsky et al., 2021], а также опубликованные данные трасологических изысканий каменного инструментария археологических памятников Северной и Центральной Азии, обладающих близкой сырьевой базой [Гричан, 2006; Харевич и др., 2020]. В результате исследования были получены сведения о характере следов износа на экспериментальных орудиях различных типов.

При утилизации твердых минеральных отбойников, применявшихся для расщепления камня , рабочие зоны инструментов располагаются на вершинах и ребрах галек, при срабатывании они приобретают разнообразные формы. Контактные участки этих артефактов обычно несут следы крупных овальных выбоин и выщербин, сильную забитость и выкрошенность, которые сопровождаются негативами сколов. Рабочие участки экспериментальных ретушеров для вторичной обработки каменных заготовок располагаются на ребрах и вершинах используемых галек, несут следы мелких выбоин и выщербин удлиненной формы, сочетаемые со слабой забитостью и линейными следами. Негативы мелких сколов образуются на контактной поверхности ретушеров, как правило, только в 30 % случаев – в результате контрудара при обработке каменных заготовок.

Для инструментов, объединяемых в категорию абразивов, характерно наличие рабочих участков, расположенных, преимущественно, на одной из широких сторон используемых отдельностей. Зоны износа образованы ярко выраженными, как правило, удлиненными па- раллельными линейными следами, которые многократно накладываются и перекрывают друг друга; утилизированные поверхности в значительной степени сглажены, рельеф сильно изменен. Плиты для растирания органических или минеральных веществ располагают зачастую единственной рабочей зоной, расположенной в центральной части одной из широких сторон отдельности. На сработанном участке фиксируются разнонаправленные линейные следы, сильная истертость, которая часто приводит к появлению углублений на утилизационных зонах.

Определение стадии утилизации выявляемых ударно-абразивных инструментов осуществлялось по характеру сработанности рабочих поверхностей. Для артефактов, оставленных на ранней стадии утилизации, отмечаются отдельные слабо выраженные признаки износа, которые не изменяют рельеф рабочей поверхности. Орудия ударно-абразивного действия на средней стадии утилизации имеют рабочие поверхности, поврежденные трещинами, крупными выбоинами и выщербинами, мелкими сколами; рельеф подобных зон износа зачастую является сглаженным. Стадия сильной утилизации идентифицируется по наличию на изношенных участках инструментов крупных сколов и сломов, а также фрагментации артефактов, после которой их дальнейшее использование являлось затруднительным.

Результаты исследования

В результате анализа археологической коллекции культурного горизонта 2 стоянки Оби-шир-5 было выявлено 13 каменных ударно-абразивных орудий нескольких типов: ретушеры ( n = 5), отбойники ( n = 4), плиты для растирания и измельчения ( n = 2), песты ( n = 1) и абразивы ( n = 1). Согласно предварительным наблюдениям, в качестве исходных заготовок выявленных инструментов использовалось разнообразное минеральное сырье местного происхождения. Вероятнее всего, гальки крупнозернистых песчаников и алевропесчаников отбирались обитателями памятника с берегов ближайших водотоков. Вместе с тем окатанные отдельности гранита, порфирита, известняка и пегматита, также используемые в качестве ударно-абразивных орудий, могли попадать в контекст вмещающих отложений в результате действий селевых потоков и склоновых процессов.

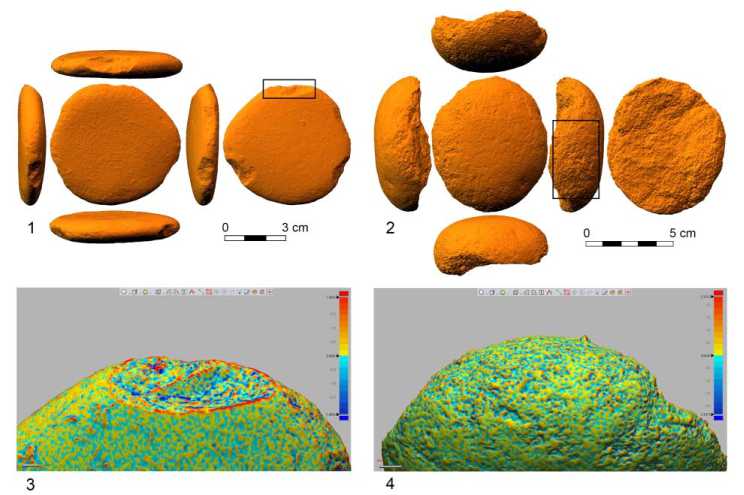

Проведенный функциональный анализ позволил установить, что пять артефактов использовались в изучаемой коллекции как ретушеры (рис. 2, 1 , 2 ); заготовками указанных инструментов служили гальки осадочных пород овальной (80 %) и подтреугольной (20 %) форм. Длина выявленных артефактов варьируется от 40,82 до 101,44 мм, ширина – 37,02–76,14 мм, толщина – 12,57–24,2 мм. Рабочие поверхности ретушеров приурочены к вершинам используемых галек, для половины выявленных орудий данного типа в коллекции характерно наличие негативов сколов утилизации. На фиксируемых контактных участках отмечены мелкие выбоины и выщербины, слабая сглаженность рельефа и линейных следов, направленных центростремительно. Наличие последних может указывать на использование ретушеров в качестве инструментов для подготовки зоны расщепления нуклеусов мелкими сколами и абразивной обработкой. В целом характер отмеченных следов позволяет отнести представленные орудия к средней (60 %) и финальной (40 %) стадии утилизации.

Четыре артефакта в материалах второго культурного горизонта стоянки Обишир-5 использовались в качестве отбойников (рис. 2, 3 , 4 ) для первичного расщепления минерального сырья. Заготовками этих инструментов послужили гальки овальной вытянутой формы. Рассматриваемые артефакты имеют от 68,65 до 133,51 мм в длину, ширина составляет 31,42– 66,9 мм, толщина – и 27,02–62,38 мм. На всех отбойниках выявлено по одной крупной рабочей зоне, приуроченной к вершинам галек. Изношенные участки образованы сочетанием крупных выбоин, выщерблин и забитости, негативы утилизационных сколов при этом отсутствуют. Два отбойника в изучаемой коллекции являются поперечно фрагментированными. Все изученные инструменты этого типа находились на стадии сильной утилизации.

Рис. 2. Каменные ударно-абразивные инструменты для обработки минерального сырья второго культурного горизонта стоянки Обишир-5: 1 – 3D-модель ретушера; 2 – 3D-модель отбойника; 3 – карта кривизны сетки, визуализирующая рабочую поверхность ретушера; 4 – карта кривизны сетки, визуализирующая рабочую поверхность отбойника

-

Fig. 2 . Stone percussive-abrasive tools for processing mineral raw materials of the Obishir-5 site, second cultural horizon: 1 – 3D-model of the retoucher; 2 – 3D-model of the hummer-stone; 3 – Mesh curvature map visualizing of the retoucher working surface; 4 – Mesh curvature map visualizing of the hummerstone working surface

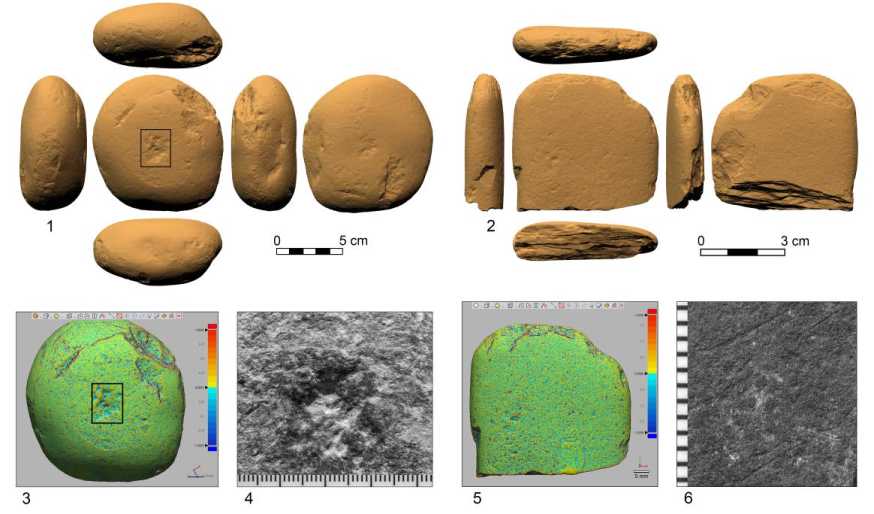

В качестве плит для растирания и измельчения (рис. 3, 1 ) растительных или минеральных веществ обитателями стоянки были использованы две гальки осадочной породы вытянутой овальной и округлой формы. Первое орудие достигает в длину 104,92 мм, в ширину – 97,56 мм, в толщину – 51,4 мм. Артефакт имеет два контактных участка, приуроченные к широким уплощенным сторонам гальки. На первом рабочем участке зафиксирован наиболее выразительный комплекс следов, связанный с растиранием, – локальная зона износа (рис. 3, 3 , 4 ) округлой формы с уплощенной поверхностью, выровненной и пришлифованной в результате использования. Границы этой зоны четко контрастируют с естественной поверхностью гальки. В ее центре прослеживается скопление из полутора десятка глубоких округлых лунок-выбоин со сглаженными краями, которые, вероятно, можно рассматривать в качестве свидетельства дробления обрабатываемого материала. При общей выровненности рельефа, поверхность рабочей зоны покрыта мелкими и тонкими линейными следами различной ориентации. Комплекс следов утилизации на втором участке менее выразителен, но в целом повторяет ситуацию на противоположной поверхности. Границы зоны износа выражены нечетко, в центральной части орудия она в значительной степени выровнена и пришлифована от использования. В центре участка также прослеживается небольшое по размерам скопление глубоких округлых выбоин со сглаженными краями. По всей поверхности рабочего участка прослеживаются единичные разнонаправленные тонкие укороченные линейные следы. Второй инструмент размером 79,8 × 54,6 × 49,4 мм имеет единственную рабочую зону, расположенную на одной из широких сторон галечной отдельности; здесь отмечены притер-тость поверхности и линейные следы, направленные как параллельно продольным краям, так и под углом 45° относительно них.

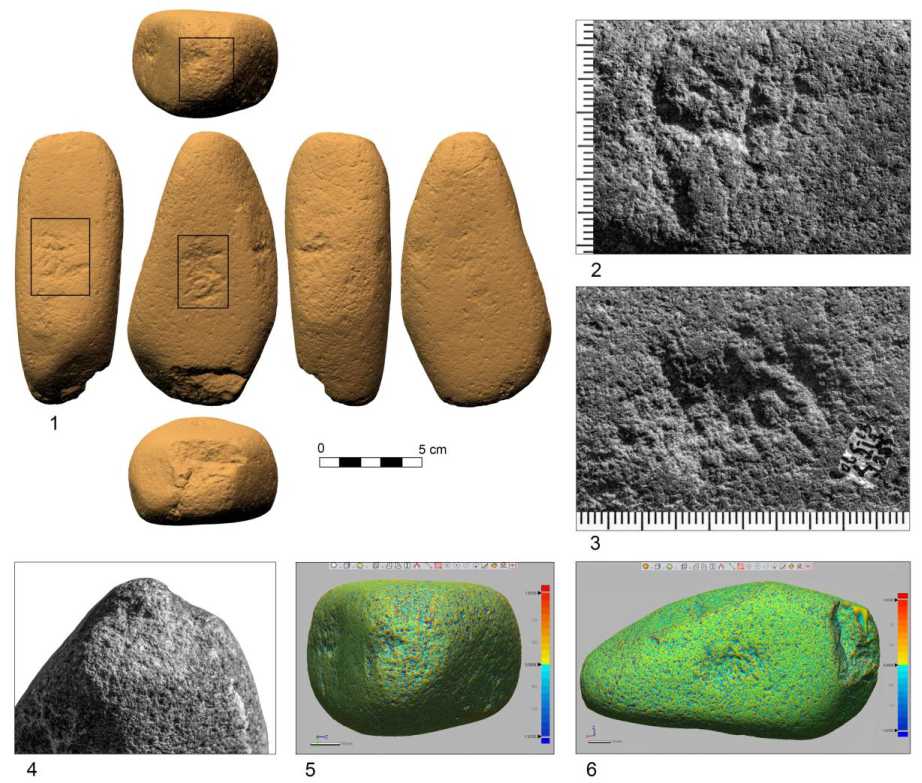

В единственном экземпляре в коллекции культурного горизонта 2 стоянки Обишир-5 представлено комбинированное орудие (рис. 4), сочетающее несколько участков, со следами использования в качестве песта и наковальни. Артефакт выполнен на удлиненной гальке подпрямоугольной формы и поперечного сечения. Все четыре широкие стороны артефакта обладают естественным уплощенным профилем. Длина орудия составляет 131,07 мм, ширина – 68,09 мм, толщина – 48,45 мм. На двух вершинах гальки зафиксированы рабочие зоны (рис. 4, 4 , 5 ) со сглаженной поверхностью и мелкими выбоинами, которым сопутствуют два негатива мелких сколов на одном участке и негатив более крупного снятия – на противоположном. Первая зона износа находится на средней стадии утилизации, вторая – на финальной. Две другие рабочие поверхности (рис. 4, 2 , 3 , 6 ) располагаются на двух смежных широких сторонах гальки – здесь зафиксированы скопления глубоких линейных выбоин и более мелких выщербин подпрямоугольной или округлой формы.

Один артефакт в изучаемой коллекции использовался в качестве абразива (рис. 3, 2). Орудие выполнено на поперечно фрагментированной плитке сланцеватой породы подпрямоугольной формы и сечения, его длина составляет 48,32 мм, ширина – 50,01 мм, толщина – 12,72 мм. Поверхность широких сторон абразива обладает равномерно заглаженным и уплощенным рельефом (рис. 3, 5, 6). На большей части рабочих участков прослежены многочисленные укороченные неглубокие линейные следы, борозды и «штрихи», в большинстве случае образующие скопления из двух-трех линий, в единичных случаях – перекрывающие друг друга под прямым углом. Судя по характеру сработанности, рассматриваемый инструмент находится на средней стадии утилизации и мог использоваться для обработки органического материала.

Рис. 3. Каменные ударно-абразивные инструменты для обработки минерального сырья второго культурного горизонта стоянки Обишир-5: 1 – 3D-модель плиты для растирания и измельчения растительного материала; 2 – 3D-модель абразива; 3 – карта кривизны сетки, визуализирующая рабочую поверхность плитки для измельчения и растирания; 4 – следы износа на рабочей поверхности плитки; 5 – карта кривизны сетки, визуализирующая рабочую поверхность абразива; 6 – следы износа на рабочей поверхности абразива

Fig. 3 . Stone percussive-abrasive tools for processing mineral raw materials of the Obishir-5 site, second cultural horizon of the: 1 – 3D model of a plate for grinding plant material; 2 – 3D model of the abrasive tool; 3 – mesh curvature map visualizing of the grinding plate working surface; 4 – use-wear trace on the working surface of plate; 5 – mesh curvature map visualizing of the abrasive working surface; 6 – use-wear trace on the working surface of the abrasive

Рис. 4 . Комбинированное орудие (пест-наковальня) второго культурного горизонта стоянки Обишир-5: 1 – 3D-модель; 2 – 4 – следы износа на рабочих поверхностях; 5 , 6 – карты кривизны сетки, визуализирующие рабочие поверхности

Fig. 4 . Combination tool (pestle-anvil) of the second cultural horizon of the Obishir-5 site: 1 – 3D-model; 2–4 – use-wear trace on the working surfaces; 5 , 6 – mesh curvature map visualizing of the working surfaces

Обсуждение и выводы

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о существовании в каменной индустрии второго культурного горизонта памятника Обишир-5 вариативного набора ударно-абразивных орудий, используемых для различных целей. В предыдущие годы в ранне-и среднеголоценовых материалах этой стоянки выделено шесть подобных артефактов. Четыре из них были получены из культурного слоя 1 (по У. И. Исламову): фрагмент абразивного инструмента с желобками и следами заполировки; гладильник из крупной гальки с рукояточной частью, выделенной в технике пикетажа; два лощила со следами сильной заполи-ровки. Еще два предмета происходили из выделенного исследователем слоя 2: фрагмент ретушера со следами параллельных борозд и штрихов, а также отбойник со следами забитости и выкрошенности, сконцентрированными на небольшом участке [Исламов, 1980, с. 71–72]. Указанные инструменты дополняли характеристику каменной индустрии стоянки Обишир-5. Так, наличие в едином комплексе лощил и гладильника для обработки шкур коррелировало с находками концевых скребков и скребел, костяной иглы и шильев [Исламов, 1980, с. 73]; подобное сочетание указывает на полный цикл кожевенного производства, осуществляемый непосредственно на стоянке.

Новая серия ударно-абразивных орудий, выявленная в результате анализа материалов из раскопок 2017–2021 гг., позволяет существенно дополнить имеющиеся данные о каменной индустрии комплекса второго культурного горизонта памятника Обишир-5. На данном этапе исследования можно судить, что исходными заготовками для артефактов подобного типа служили отдельности исключительно местного сырья осадочного происхождения, резко контрастировавшие по облику с относительно качественным кремнем, который использовался обитателями стоянки для получения типовых заготовок – микропластин и пластинок. В результате проведенного анализа признаки предварительной искусственной модификации рабочих поверхностей используемых галек не выявлены. Очевидно, для реализации тех или иных задач обитателями стоянки отбирались и использовались гальки необходимой для этого конфигурации – округлые, уплощенные и т. д.

Обнаружение сильно изношенных ретушеров и отбойников вместе с многочисленными дебитажем и нуклеусами позволяет судить о наличии на стоянке Обишир-5 относительно массовой обработки минерального сырья с целью получения заготовок и их дальнейшей модификации в орудия. Выявление в комплексе наковальни со следами интенсивного использования, вероятно, может указывать на использование в комплексе контрударного расщепления. Интересной выглядит находка абразивной плитки со следами работы по относительно мягкому, по всей видимости, органическому материалу. Список достоверно реконструируемых древнейших производств, существовавших на памятнике, пополнился операциями по измельчению сырья в мелкую фракцию. Полное отсутствие следов охры и любых иных красящих веществ на поверхности изученных нами терочных плит и песте позволяет предполагать использование указанных инструментов для измельчения и перетирания органических материалов – вероятно, зерен или орехов.

Коллекция ударно-абразивных орудий, выявленная в результате исследования материалов второго культурного горизонта стоянки Обишир-5, является одной из наиболее представительных среди памятников Ферганской долины. Сходный набор каменного инструментария для первичной обработки каменного сырья достаточно широко распространен на территории Центральной Азии начиная с эпохи верхнего палеолита [Коробкова, Джаракулов, 1999; Колобова и др., 2013]. На ближайшей к обсуждаемому памятнику археологической стоянке Обишир-1 ранее отмечались находки двух лощил из удлиненных галек со следами интенсивного износа на широких сторонах [Исламов, 1980, c. 107]. Единичные находки немодифици-рованных орудий из галечного сырья в виде отбойников, ретушеров и абразивов происходят из более поздних неолитических комплексов этого региона: Дарбазакыр II, Большой Туз-кан 30 и 32, Аччик-куль 3 и т. д. [Гулямов и др., 1966; Исламов, Тимофеев, 1986]. Вне территории Ферганы наиболее близкий комплекс ударно-абразивных орудий выявлен на поселении Джейтун. Наряду с многочисленными отбойниками и отжимниками-ретушерами, в материалах этого памятника отмечены терочники и песты для измельчения охры, а также терочные камни для обработки зерна [Массон, 1971; Коробкова, 1989].

В целом проведенный комплексный анализ ударно-абразивных орудий со стоянки Оби-шир-5 позволил выделить три основных функциональных группы – вспомогательные инструменты при первичном расщеплении и подготовке каменных орудий (отбойники и ретушеры), инструменты для работы по органическому материалу (плитка по работе с органическим материалом), орудия для измельчения и растирания органических материалов (терочные плиты и пест); дополняют этот набор выделенные У. И. Исламовым орудия для обработки шкур (лощило и гладильник). Таким образом, на памятнике были представлены различные виды деятельности – первичное расщепление, подготовка каменных и костяных орудий, обработка кожи и перетирание органических материалов. Факт наличия терочных плит и песта говорит о том, что древними обитателями Обишир-5 совместно с мясной пищей использовались и растительные ресурсы.

Список литературы Ударно-абразивные инструменты второго культурного горизонта стоянки Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)

- Белоусова Н. Е., Федорченко А. Ю., Рыбин Е. П., Козликин М. Б. Особенности технологии производства крупных пластин в индустриях начала верхнего палеолита Горного Алтая // Тр. V (XXI) Всерос. археол. съезда в Барнауле - Белокурихе. Барнаул: АлтГУ, 2017. Т. 1. C. 16-21.

- Гричан Ю. В. Новые аспекты палеоэкономики в позднепалеолитических памятниках Забайкалья (по материалам поселения Варварина Гора) // Человек и пространство в культурах каменного века Евразии / Отв. ред. А. П. Деревянко, Т. И. Нохрина. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. С. 9-16.

- Гулямов Я. Г., Исламов У. И., Аскаров А. Первобытная культура и возникновения орошаемого земледелия в низовьях Зерафшана. Ташкент: Фан, 1966. 203 с.

- Исламов У. И. Обиширская культура. Ташкент: Фан, 1980. 178 с.

- Исламов У. И., Тимофеев В. И. Культура каменного века Центральной Ферганы. Ташкент: Фан, 1986. 304 с.

- Колобова К. А., Флас Д., Деревянко А. П., Павленок К. К., Исламов У. И., Кривошапкин А. И. Кульбулакская мелкопластинчатая традиция в верхнем палеолите Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2013. № 2 (54). С. 3-25.

- Коробкова Г. Ф. Мезолит Средней Азии и Казахстана // Мезолит СССР. М.: Наука, 1989. С.149-174.

- Коробкова Г. Ф., Джаракулов М. Д. Новые трасологические исследования каменной индустрии из верхнего слоя Самаркандской верхнепалеолитической стоянки // Современные экспериментально-трасологические и технико-технологические разработки в археологии. СПб.: ИИМК РАН, 1999. С. 52-56.

- Массон В. М. Поселение Джейтун (проблемы становления производящей экономики). Л.: Наука, 1971. 208 с.

- Селецкий М. В., Чистяков П. В., Федорченко А. Ю. Возможности трехмерного моделирования при исследовании каменных ударно-абразивных орудий эпохи палеолита // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2020. Т. 26. С. 231-237.

- Семенов С. А. Каменные ретушеры позднего палеолита // Палеолит и неолит СССР. М.: АН СССР, 1953. С. 446-454.

- Степанова К. Н. Классификации ударно-абразивных орудий верхнего палеолита // Зап. ИИМК. 2015. № 11. С. 7-21.

- Харевич В. М., Зоткина Л. В., Анойкин А. А., Таймагамбетов Ж. К. Вспомогательные инструменты расщепления в каменных индустриях начальной поры верхнего палеолита (по материалам стоянки Ушбулак) // Stratum plus. 2020. № 1. С. 239-256.

- Шнайдер С. В., Абдыканова А., Крайцарж М., Кривошапкин А. И., Колобова К. А., Романенко М. Е., Алишеркызы С. Результаты археологических раскопок памятника Обишир-5 в 2016 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. Т. 22. С. 194-198.

- Beaune S. A. de. Nonflint Stone Tools of the Early Upper Paleolithic. In: Knecht H., Pike-Tay A., White R. (eds.). Before Lascaux: The complex record of the Early Upper Paleolithic. Boca Raton, CRC Press, 1993, pp. 163-191.

- Fedorchenko A. Y., Shnaider S. V., Krajcarz М. T., Romanenko M. E., Abdykanova А. K., Kolobova К. А., Alisher kyzy S., Taylor W., Krivoshapkin А. I. Personal ornament production technology in the Early Holocene complexes of Western Central Asia: Insights from Obishir-5. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2018, vol. 46, no. 1, pp.3-15.

- Krivoshapkin A., Viola B., Chargynov T., Krajcarz M. T., Krajcarz M., Fedorowicz S., Shnaider S., Kolobova K. Middle Paleolithic variability in Central Asia: Lithic assemblage of Sel'Ungur cave. Quaternary International, 2020, vol. 535, pp. 88-103.

- Seletsky M. V., Fedorchenko A. Y., Chistyakov P. V., Markin S. V., Kolobova K. A. Percussive-Abrasive Stone Tools from Chagyrskaya Cave: Results of Functional Analysis. Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia, 2021, vol. 49/2, pp. 23-31.

- Shnaider S. V., Krajcarz M. T., Viola T. B., Abdykanova A., Kolobova K. A., Fedorchen-ko A. Yu., Alisher kyzy S., Krivoshapkin A. I. New investigations of Epipaleolithic in western Central Asia: Obishir-5. Antiquity, 2017, vol. 91, iss. 360, pp. 1-7.

- Taylor W. T. T., Pruvost M., Posth C., Rendu W., Krajcarz M. T., Abdykanova A., Bran-caleoni G., Spengler R., Hermes T., Schiavinato S., Hodgins G., Stahl R., Min J., Alisher kyzy S., Fedorowicz S., Orlando L., Douka K., Krivoshapkin A., Jeong C., Warinner C., Shnaider S. Evidence for early dispersal of domestic sheep into Central Asia. Nature Human Behaviour, 2021, vol. 5, pp. 1169-1179.

- Zampetti D., Lemorini C., Massussi M. Art et vie quotidienne dans l'Épigravettien final. Les galets utilisés de la Grotta della Ferrovia. In: Beaune S. A. de (ed.). Chasseurs-cueilleurs: Comment vivaient nos ancetres du Paléolitoque supérieur: Méthodes d'analyse et d'interprétation en Prehistoire. Paris, CNRS, 2007, pp. 171-185.