Удельная поверхность и микроструктура поверхности твердой фазы почвенных субстратов разного генезиса

Автор: Широян М.М., Умарова А.Б., Федотова А.В., Бутылкина М.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 118, 2024 года.

Бесплатный доступ

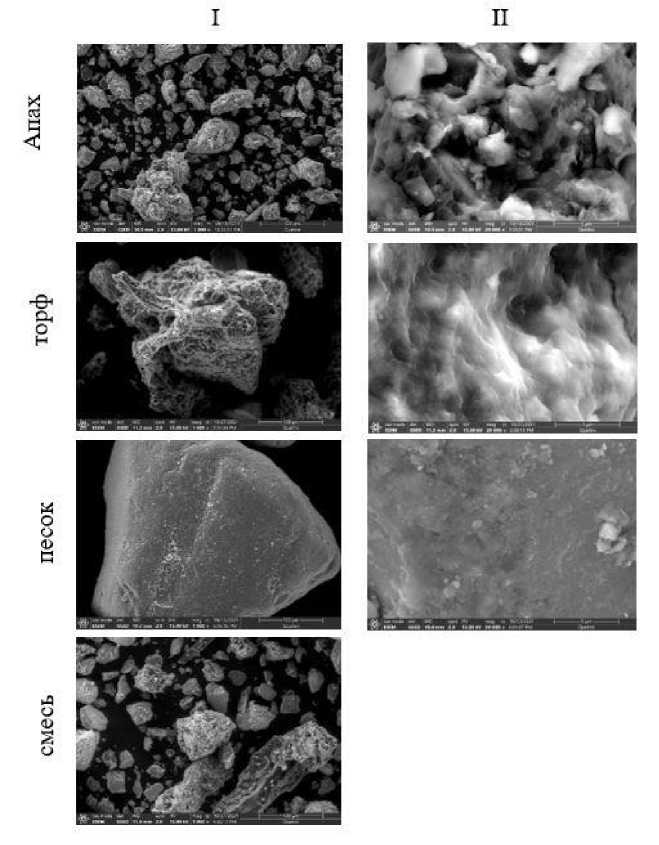

Изучены сорбционные характеристики песка, торфа, горизонта Апах урбанозема г. Москвы и смеси данных субстратов во взаимосвязи с топографией поверхности их твердой фазы, исследованной методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Наибольшей способностью сорбировать азот обладает горизонт Апах, весьма низкие значения сорбции азота имеет торфяный субстрат. Иная картина взаимного расположения изотерм сорбции субстратов наблюдается в случае использования паров воды в качестве сорбирующегося газа. Высокими значениями сорбированной влаги во всем исследуемом диапазоне относительной влажности выделяется торф. Это ведет к различиям при ранжировании субстратов по величинам удельной поверхности в порядке убывания ее значений. Так, удельная поверхность по воде в ряду торф/гор. Апах / смесь / песок составила: 420 / 72 /45 / 4 м2/г соответственно. Удельная поверхность по азоту снижалась в иной последовательности: 8.31 / 2.41 / 1.45 / 0.55 м2/г для гор. Апах, смеси, торфа, песка соответственно. Анализ микроструктурных характеристик методом СЭМ при различных увеличениях выявил наиболее развитую, шероховатую поверхность пахотного горизонта. Он оказался геометрически наиболее разнообразен даже при увеличениях 20 000. Разнообразие и неоднородность рельефа поверхности раздела фаз ведет к возникновению гистерезиса кривых сорбции/десорбции. Его выраженность по диапазону концентрации паров азота, в котором обнаруживается гистерезис, и по максимальной ширине петли гистерезиса также оказалась наибольшей в горизонте Апах. Очень низкая удельная поверхность по азоту торфа, близкая песчаному субстрату, связана с наличием органических пленок, драпирующих и выравнивающих поверхность частиц торфа, что было выявлено при анализе изображений, полученных методом сканирующей электронной микроскопии. Сорбция воды показала их высокую гидрофильность, что привело к высоким значениям влажности субстрата во всем исследуемом диапазоне относительной влажности воздуха.

Гидросорбция, десорбция азота, сканирующая электронная микроскопия, гистерезис кривых сорбции, торф, песок

Короткий адрес: https://sciup.org/143182524

IDR: 143182524 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-118-167-187

Текст научной статьи Удельная поверхность и микроструктура поверхности твердой фазы почвенных субстратов разного генезиса

Почва – это многокомпонентная система, состоящая из разнообразных по генезису и свойствам органических, органоминеральных и минеральных частиц, в той или иной мере связанных друг с другом и образующих очень сложную гетерогенную границу поверхности раздела твердой / жидкой или газообразной фаз. Именно поверхность твердой фазы почв является основной площадкой множества реакций в почве (Heister, 2014; Totsche et al., 2010), определяющих ее функционирование (Glushakova et al., 2020; Yu et al., 2020; Simsek et al., 2019). Одной из ее характеристик выступает удельная поверхность почв, значения которой зависят от множества факторов (Jozefaciuk, 2011): емкости катионного обмена (Ersahin et al., 2006), содержания органического вещества (Petersen et al., 1996; Смагин и др., 2004), гранулометрического, минералогического состава (Воронин, Витязев, 1971; Витя-зев и др., 1983; Hepper et al., 2006; Jahanban et al., 2018). Рядом авторов показана прямая зависимость удельной поверхности от содержания илистой фракции и обратная зависимость от содержания песчаной фракции в гранулометрическом составе почв (Ratner-Zohar et al., 1983; Puckett et al., 1985; Ben-Dor, Banin, 1995). Основой для расчета удельной поверхности дисперсных тел, в том чис- ле почвы, является изотерма сорбции каких-либо газов. Выбор сорбируемого вещества определяет значения удельной поверхности, обусловленные не только размером молекул газа, но и спецификой их взаимодействия с геометрически и энергетически очень неоднородной поверхностью раздела фаз. В настоящее время наиболее распространенным является расчет удельной поверхности по изотермам, полученным методами: 1) низкотемпературной сорбции азота, 2) сорбции паров воды над насыщенными растворами солей, 3) сорбции паров этиленгликоля (Теория и методы…, 2006; Heister, 2014; de Jong, 1999; Rudzinski, Everett, 1992). От выбранного метода будет зависеть, какая характеристика сорбционной способности почвы будет более показательно описана. Полярные сорбаты, такие как этиленгликоль и вода, при определении удельной поверхности дают более высокие значения, чем неполярные вещества, такие как азот, из-за неспособности N2 проникать в межслойные пространства и микропоры, которые определяют “внутреннюю” площадь поверхности (de Jong, 1999). Ввиду этого разные методы будут чувствительны к изменениям разных свойств почв. Например, высокое содержание органического вещества будет занижать значения удельной поверхности по азоту. Удельная поверхность по воде хорошо коррелирует с содержанием органического вещества. В свою очередь удельная поверхность, измеренная методом низкотемпературной сорбции азота, лучше коррелирует с содержанием илистой фракции (de Jong, 1999; Niskanen, Mäntylahti, 1988).

Таким образом, сорбция воды будет зависеть не только от геометрических характеристик, а в большей степени – от химического и минералогического состава поверхности твердой фазы, определяющего энергетическую составляющую ее взаимодействия с диполями воды. Сорбция азота (N 2 ) вследствие нейтральности молекул газа будет зависеть от рельефа поверхности раздела фаз, обусловленного гранулометрическим составом и драпирующими пленками разного генезиса на поверхности частиц (Умарова и др., 2019). Особенности взаимодействия различных газов с твердой фазой почв определяют форму и расположение кривых сорбции и ведут к различиям в значениях удельной поверхности разных почв.

Еще одной характеристикой удельной поверхности является гистерезис кривых адсорбции и десорбции сорбатов, основанный на разных физических механизмах данных процессов, связанных с формой пор и строением порового пространства (Giesche et al., 1989; Niskanen, Mäntylahti, 1988). Гистерезис кривых сорбций может позволить рассчитать распределение пор по размеру в субстратах, охарактеризовать геометрию порового пространства (Aharoni, 2002; Giesche et al., 1989).

Актуальность работы обусловлена комплексным подходом к изучению свойств поверхности твердой фазы почвенных субстратов разного генезиса с использованием классических и современных методов исследований.

Целью данной работы было исследовать особенности сорбции воды и азота почвенными субстратами разного генезиса во взаимосвязи с их химическими, физическими свойствами и микроструктурой поверхности твердой фазы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования стали почвенные субстраты разного генезиса:

-

1) Горизонт А пах , отобранный в 2020 г. на территории почвенного стационара МГУ (GPS: 55.706187 N; 37.5396461 E) и представляющий собой верхний горизонт урбостратозема среднемощного слабо оглеенного среднесуглинистого на техногенных отложениях, подстилаемых покровным суглинком. Выбор данного образца обусловлен его весьма классическими характеристиками физических и химических свойств для ряда слабоизмененных пахотных и парковых почв подзоны южной тайги.

-

2) Песок карьерный, с преобладающей фракцией мелкого песка. Данный субстрат представляет вариант грубодисперсного материала, широко используемый в мелиоративных, строительных и озеленительных целях.

-

3) Торф низинный обогащенный пакетированный фирмы “Селигер-Агро”. Его особенностью является высокое содержание органического углерода, способность хорошо удерживать влагу.

-

4) Смесь вышеуказанных субстратов. Данный субстрат получен путем перемешивания вышеуказанных, соотношение кото-

- рых по абсолютно сухой массе в смеси равно: Апах / торф / песок – 4.4 / 1 / 5.9 соответственно. Данное соотношение рассчитано с учетом равнозначности вклада объема каждого почвенного субстрата в смешенный образец для оценки их влияния на удельную поверхность.

Методы исследования и пробоподготовка. Плотность твердой фазы определяли пикнометрическим методом в трехкратной повторности, общее содержание углерода – методом сухого сжигания на экспресс-анализаторе АН-7529М (Теория и методы…, 2007), гранулометрический состав – методом лазерной дифракции на лазерном анализаторе размера частиц Mastersizer 3000E (Malvern, UK) с ультразвуковой пробоподготовкой.

Для анализа сорбционных и микроструктурных свойств образцы перетирались резиновым пестиком и просеивались через сито размером 1 мм.

Определение изотерм сорбции воды проводили путем постепенного иссушения насыщенных образцов в трехкратной повторности путем их последовательного достижения сорбционного равновесия над насыщенными растворами солей в закрытых эксикаторах (Теория и методы…, 2007). Расчет полной удельной поверхности по воде осуществляли по БЭТ, а внутренней и внешней по Фарреру (Теория и методы…, 2007).

Определение кривых сорбции азота определяли статическим объемным методом низкотемпературной сорбции азота на аналитическом комплексе, состоящем из 3P Meso 222 и 3P Vapor 100. Расчет полной удельной поверхности по азоту осуществлялся по БЭТ автоматическим программным обеспечением аналитического комплекса (Руководство по эксплуатации…, 2021).

Графики изотерм сорбции для удобства сравнения разных образцов представлены в виде средних значений для трех повторностей в каждой точке измерения.

Микроструктуру поверхности субстратов исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе Quattro S (Thermo Fisher Sientific, USA). Анализ проводили в режиме регистрации вторичных электронов (ESEM) при ускоряющем напряжении HV = 20 кV, давлении P = 500 Pa, рабочем расстоянии WD = 10 мм (Сусленкова и др., 2018). Съемка велась при увеличениях от ×1 000 до ×80 000 с трехкратной повторностью образцов, в общей сумме по 15 полям зрения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Значения основных физических и химических свойств субстратов закономерно различались в соответствии с их генезисом (табл. 1).

Образец горизонта А пах характеризовался наибольшим количеством ила (2.8%) и физической глины (36.4%) с концентрацией общего углерода около 3%. В песке содержание ила и физической глины было закономерно наименьшим – 0.4 и 4.4% соответственно, а концентрация углерода около 0.3%. Самое высокое содержание углерода (53%) было выявлено в торфе. Значение емкости катионного обмена убывало в ряду торф → А пах → песок, и составило 119.5, 25.5 и 6.4 мг-экв/100 г почвы соответственно. При этом следует отметить, что торф обладает низким значением плотности твердой фазы, следовательно, данное количество обменных катионов распределено в большем объеме субстрата по сравнению с А пах и песком.

Таблица 1. Основные физические и химические свойства субстратов

Table 1. Main physical and chemical characteristics of substrates

|

Субстрат |

гор. А пах |

торф |

песок |

смесь |

|

ρ s , г/см3 |

2.51 ± 0.02 |

1.00 ± 0.02 |

2.67 ± 0.05 |

2.35 ± 0.03 |

|

физ. глина, % |

36.43 |

- |

4.43 |

21.90 |

|

ил, % |

2.78 |

- |

0.4 |

0.87 |

|

С общ , % |

3.0 |

53.0 |

0.3 |

6.0 |

|

ЕКО, мг-экв/100 г почвы |

25.5 |

119.5 |

6.4 |

- |

Графики сорбции воды оказались очень схожи с кривыми, полученными для ранее исследованных субстратов (Умарова,

2019): гор. А пах того же урбанозема, образец которого был отобран в 2012 г., торфа низинного фирмы “Селигир-Агро” партии 2012 г., песка карьерного, главное отличие которого от исследуемого в настоящей статье – высокая окарбоначенность.

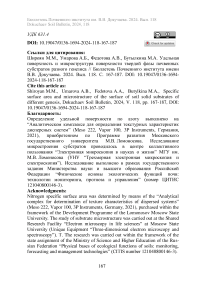

Все изотермы имеют сигмовидную форму (рис. 1), с выпуклым участком в области низких значений относительного давления паров воды (p/p 0 < 0.35), при которых происходит формирование мономолекулярного слоя, и вогнутым участком в области с p/p 0> 0.8, характеризующим капиллярную конденсацию. Центральная часть кривых имеет форму, близкую к линейной. Подобные формы кривых для почв описаны в литературе (Харитонова и др., 2009).

Высокой сорбционной способностью выделяется торф (рис. 1), в котором влажность образца стремительно увеличивается при повышении относительной влажности воздуха. Схожие форма и расположение изотерм сорбции воды оказались для субстратов смеси и гор. А пах . Весьма низкую способность удерживать воду во всем диапазоне p/p 0 имеет песок.

Рис. 1. Графики десорбции воды субстратами разного генезиса.

Fig. 1. Water desorption graphs for substrates of different genesis.

Рассмотрим изотермы сорбции азота для тех же образцов. Необходимо обратить внимание на принципиальное различие методов определений, заключающееся в том, что сорбция воды почвенными образцами над насыщенными растворами солей с разным парциальным давлением позволяет определять массу воды, сорбированную почвой при той или иной влажности воздуха. Определение сорбции азота проводится путем измерения изменения давления газа в заданном объеме сосуда с почвенным образцом. По сути, мы имеем не массовую величину сорбированного газа, а объемную. Однако допущения, связанные с использованием уравнения БЭТ и Фаррера, позволяют рассчитывать проекцию молекул сорбирующихся веществ на единицу площади сорбента в обоих методах, что при соотнесении к массе навески почвы дает возможность вычислить удельную площадь поверхности.

Традиционно для воды съемка ведется в режиме десорбции, т. к. сильное иссушение почвы влияет на необратимую коагуляцию многих почвенных коллоидов (Солопов, 2010).

Торф десорбция

Смесь - десорбция

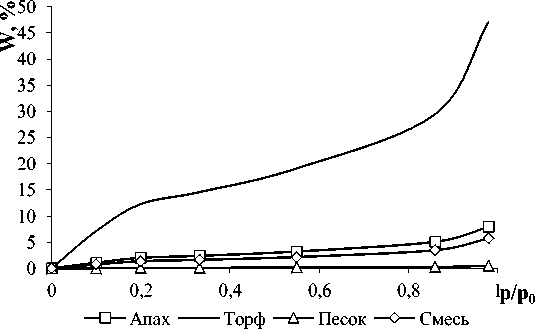

Рис. 2. Графики десорбции азота субстратами разного генезиса.

Fig. 2. Nitrogen desorption graphs for substrates of different genesis.

Проведем сравнение изотерм десорбции паров воды и азота почвенными субстратами (рис. 1 и 2). Вследствие неполярности молекулы азота значения площади удельной поверхности дисперсных систем по азоту, как правило, меньше (Сапожников, 1982; Шеин, 2005), а графики сорбции расположены ниже. Главное отличие этих кривых от графиков сорбции воды заключается в резком изменении их взаимного расположения. Так, сильно выделяется образец пахотного горизонта, изотерма сорбции азота которого расположена значительно выше остальных кривых. Для образцов А пах и смеси кривые отличаются формой: в области p/p 0 <0.4 кривые имеют линейные участки, далее при p/p 0 от 0.4 до 0.5 – приобретают ступенчатый характер, а при дальнейшем повышении p/p 0 кривые становятся слегка вогнутой формы.

Согласно классическим представлениям о структурной организации почв (Воронин, 1984; Шеин, 2005) диапазон p/p 0 0.35– 0.4 – это переход от аппроксимации кривой сорбции уравнением БЭТ к использованию уравнения Фаррера, в котором увеличение влажности, в первую очередь, обусловлено сорбцией на внешней поверхности. Такой ступенчатый характер кривой сорбции азота в узком диапазоне может свидетельствовать о высокой микроост-руктуренности горизонта А пах , что ведет к проявлению процессов капиллярной конденсации уже в средней части кривой сорбции гор. А пах . Данный образец повлиял и на форму кривой смеси.

Весьма равномерный и слабо выраженный рост объема сорбированного азота на поверхности твердой фазы наблюдался для торфяного образца. Его изотерма расположена не только ниже изотермы гор. А пах , но и ниже смеси. Это может свидетельствовать о меньшей геометрической неоднородности поверхности торфа. Причем его близкое расположение к изотерме песка в диапазоне низких значений относительного давления газа позволяет предположить геометрическое сходство их поверхностей раздела фаз, а рост скорости сорбции при p/p 0 >0.8 – об увеличении вклада капиллярной конденсации газа.

Расчет полной удельной поверхности был проведен для воды и азота методом БЭТ, а расчет внешней и внутренней для воды – по Фарреру (табл. 2). Самое высокое значение удельной поверхности (420 м2/г) характерно для торфа, самое низкое (3.93 м2/г) – для песка, промежуточные значения занимают гор. Апах и смесь (72.06 и 45.56 м2/г соответственно).

Таблица 2. Удельная поверхность субстратов

Table 2. Specific surface area of substrates

|

Субстрат |

гор. Апах |

торф |

песок |

смесь |

|

|

S Н2О , м2/г |

полн |

72.06 ± 2.72 |

420.23 ± 44.30 |

3.93 ± 0.66 |

45.56 ± 3.46 |

|

внеш |

15.97 ± 0.81 |

52.45 ± 2.59 |

0.30 ± 0.03 |

5.28 ± 0.30 |

|

|

внут |

56.09 ± 2.51 |

367.77 ± 41.77 |

3.62 ± 0.69 |

40.27 ± 3.73 |

|

|

S полнN2 , м /г |

8.31 ± 0.40 |

1.45 ± 0.14 |

0.55 ± 0.02 |

2.41 ± 0.44 |

|

Наибольшая удельная поверхность торфа определяется не столько геометрией поверхности твердой фазы, сколько ее высокой сорбционной способностью по отношению к воде, обнаруживаемой при анализе в режиме десорбции. Отметим то, что для всех субстратов, включая песок, внутренняя поверхность значительно превышает внешнюю. Согласно Воронину (1994), внутренняя поверхность – это полости, поры, межслойные пространства, диаметр которых меньше их глубины. Это значит, что в объеме, обрамляемом внутренней поверхностью, плотность нескомпенсиро-ванного заряда выше. Это ведет к большей энергии взаимодействия воды с твердой фазой почвы в этом объеме и большим значениям внутренней удельной поверхности.

Максимальные значения полной удельной поверхности по азоту получены для гор. А пах и составили в среднем 8.31 м2/г, наименьшее – для песка (0.55 м2/г), промежуточные – для торфа и смеси (1.45 и 2.41 м2/г соответственно). Проведенное исследование сорбционных характеристик почв с использованием полярного водяного пара и электростатически нейтрального азота дает основание предположить, что молекулы азота без какого-либо предпочтения способны проникать в тонкие поры, которые, по-видимому, являются более открытыми в образце гор. А пах .

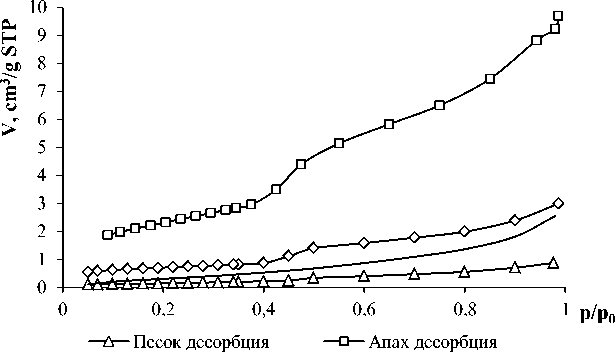

Рис. 3. Графики I – адсорбции и десорбции азота, II – гистерезиса сорбции азота субстратами разного генезиса.

Fig. 3. Graphs I – nitrogen adsorption and desorption, II – nitrogen sorption hysteresis of substrates of different genesis.

Съемка изотерм сорбции азота осуществлялась в непрерывном режиме насыщение–десорбция. Для всех исследованных субстратов кривая десорбции азота лежит выше, чем кривая адсорбции, поэтому для них в той или иной мере характерен гистерезис изотерм. На рисунке 3 представлены изотермы сорбции и десорбции азота и разница между ними, позволяющая графически оценить степень расхождения кривых для каждого образца. Во всех субстратах, за исключением Апах, гистерезис начинается со значений 0.4 p/p0 и продолжается до 0.98 p/p0. В гор. Апах несовпадение кривых отмечается со значений 0.1 p/p0, максимальная разница между ними составила 1.7 м3/г. Такое поведение изотерм сорбции азота может быть объяснено микроморфологическим строением субстратов разного генезиса (рис. 4). Образцы гор. Апах и смеси, в которую включен данный субстрат, имеют выраженную микро-оструктуренность. Отметим, что для смешанного образца закономерно ветви адсорбции и десорбции не так сильно расходятся, как для Апах, составив в максимальном значении 0.5 м3/г.

Кривые адсорбции и десорбции азота практически совпадают для торфа. При рассмотрении изображений поверхности, полученных методом СЭМ на больших увеличениях (рис. 4), видно, что образец торфа представляет собой единую, хотя и неровную поверхность, покрытую пленкой предположительно органического происхождения, на что указывает ее свечение при съемке. Таким образом, близкое расположение кривых сорбции и десорбции азота в торфяном субстрате обусловлено в целом весьма низким значением площади поверхности торфа за счет слоя органического вещества, драпирующего поверхность частиц собственно торфа. Частицы песка не обладают выраженной микрооструктуренно-стью и микропористостью, что видно на снимках поверхности как на малых, так и на больших увеличениях. Это отражается на форме и размере петли гистерезиса: кривые адсорбции и десорбции азота имеют лишь небольшие расхождения в интервале p/p 0 от 0.4 до 0.98.

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведенные исследования показали наличие прямой взаимосвязи содержания углерода и полной удельной поверхности по воде и обратной взаимосвязи содержания углерода и удельной поверхности по азоту. Увеличение гистерезиса кривых сорбции по азоту характеризует более выраженную микро-оструктуренность субстратов. Наибольшая микрооструктурен-ность вызывает расхождение кривых адсорбции и десорбции азота в диапазоне р/р0 от 0.4 до 1.

Рис. 4. Микростроение субстратов разного генезиса при увеличениях: I – 1 000×, II – 20 000×.

Fig. 4. Microstructure of substrates of different genesis at magnification: I – 1 000×, II – 20 000×.

Список литературы Удельная поверхность и микроструктура поверхности твердой фазы почвенных субстратов разного генезиса

- Витязев В.Г., Чижикова Н.П., Шевченко А.В. Удельная поверхность и состав минералов илистых фракций подзолистых почв // Известия ТСХА. 1983. Вып. 3. С. 98-104.

- Воронин А.Д. Структурно-функциональная гидрофизика почв. М.: Изд-во МГУ, 1984. 204 с.

- Воронин А.Д., Витязев В.Г. К оценке величины внешней и внутренней удельных поверхностей твердой фазы почв по изотерме десорбции паров воды // Почвоведение. 1971. № 10. С. 50-57.

- Руководство по эксплуатации программного обспечения 3P meso 222. Анализатор удельной поверхности и пористости. Версия ПО 20.05.хх // 3P Instruments GmbH&Co. KG. 2021.

- Сапожников П.М. Удельная поверхность почвы, ее изменение при почвообразовательных процессах и связь с физическими свойствами: Автореф. дис. … к. с.-х. н. 06.01.03 - Агрофизика. М.: МГУ, 1982. 28 с.

- Смагин А.В., Садовникова Н.Б., Назарова Т.В., Кирюшова А.Б., Машика А.В., Еремина А.М. Влияние органического вещества на водоудерживающую способность почв // Почвоведение. 2004. № 3. С. 312-321.

- Солопов С.Г. Влияние дисперсности на структуру и физико-механические свойства торфа в связи с задачей получения качественного кускового топлива из залежей с пониженной влажностью // Труды Инсторфа. 2010. № 1(54). С. 55-77.

- Сусленкова М.М., Умарова А.Б., Бутылкина М.А. Микроструктура почв разного генезиса и ее трансформация в составе конструктоземов в условиях г. Москвы // Почвоведение. 2018. № 10. С. 1265-1273. https://doi.org/10.1134/S1064229318100125.

- Теории и методы физики почв / под ред. Е.В. Шеина, Л.О. Карпачевского. М., Тула: Гриф и К, 2007. 616 с.

- Умарова А.Б., Сусленкова М.М., Бутылкина М.А., Салимгареева О.А., Кокорева А.А., Ежелев З.С., Гасина А.И. Гидросорбционные и микроструктурные характеристики почвенных субстратов разного генезиса и их изменение в составе конструктоземов // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1346-1355. https://doi.org/10.1134/S0032180Х19110121.

- Шеин Е.В. Курс физики почв. М.: Изд-во МГУ, 2005. 432 с.

- Харитонова Г.В., Манучаров А.С., Смагин А.В., Витязев В.Г, Дембовецкий А.В. Адсорбция паров воды почвами и почвенными агрегатами. Тула: Гриф и К, 2009. 100 с.

- Aharoni C. Interaction between adsorption and condensation processes in a pore and its effect on hysteresis // Chemical Engineering Communications. 2002. Vol. 184(4). P. 429-435.

- Ben-Dor E., Banin A. Near-infrared analysis as a rapid method to simultaneously evaluate several soil properties // Soil Science Society of America Journal. 1995. No. 59. P. 364-372.

- Ersahin S., Gunal H., Kutlu T., Yetgin B., Coban. Estimating specific surface area and cation exchange capacity in soils using fractal dimension of particle-size distribution // Geoderma. 2006. Vol. 136. P. 588-597.

- Farrar D.M. The use of vapor-pressure and moisture-content measurements to deduce the internal and external surface area of soil particles // J. Soil. Sci. 1963. Vol. 14. No. 2. P. 33-321.

- Giesche H., Unger K., Muller U., Esser U. Hysteresis in nitrogen sorption and mercury porosimetry on mesoporous model adsorbents made of aggregated monodisperse silica spheres // Colloids and Surfaces. 1989. Vol. 37.P. 93-113.

- Glushakova A.M., Kachalkin A.V., Umarova A.B. et al. Yeast complexes in urban soils of some southern cities of Russia (Krasnodar, Maykop, Simferopol and Sochi) // Microbiology. 2020. Vol. 89. No. 5. P. 603-608.

- Heister K. The measurement of the specific surface area of soils by gas and polar liquid adsorption methods - Limitations and potentials // Geoderma. 2014. Vol. 216. P. 75-87. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.10.015.

- Hepper E.N., Buschiazzo D.E., Hevia G.G., Urioste A., Anton L. Clay mineralogy, cation exchange capacity and specific surface area of loess soils with different volcanic ash contents // Geoderma. 2006. Vol. 135. P. 216-223.

- Jahanban L., Ebrahimi E., Moradi S., Fallah M., Geiratie Arani L., Mohajer R. Estimation of soil specific surface area using some mechanical properties of soil by artificial neural networks // Environ Monit Assess. 2018. Vol. 190. P. 614. https://doi.org/10.1007/s10661-018-6980-0.

- de Jong E. Comparison of three methods of measuring surface area of soils // Canadian Journal of Soil Science. 1999. Vol. 79. P. 345-351. https://doi.org/10.4141/S98-069.

- Jozefaciuk G. Surface properties and related phenomena in soils and plants // Encyclopedia of agrophysics. Springer, 2011. P. 877-886.

- Niskansen R., Mantylahti V. Determination of soil specific surface area by water vapor adsorption III Comparison of surface areas determined by water vapor and nitrogen gas adsorption // J. of Agricultural Science in Finland. 1988. Vol. 60. P. 73-79.

- Petersen L.W., Moldrup P., Jacobsen O.H., Rolston D.E. Relatons between specific surface area and soil physical and chemical properties // Soil Science. 1996. No. 161. P. 9-21. https://doi.org/10.1097/00010694-199601000-00003.

- Puckett W.E., Dane J.H., Hajek B.F. Physical and mineralogical data to determine soil hydraulic properties // Soil Science Society of America Journal. 1985. No. 49. P. 831-836.

- Ratner-Zohar Y., Banin A., Chen Y. Oven drying as pretreatment for surface-area determination of soils and clays // Soil Science Society of America Journal. 1983. No. 47. P. 1056-1058.

- Rudzinski W., Everett D.H. Adsorption of gases on heterogeneous surfaces. London: Academic, 1992. Chapters 5-10.

- Simsek U., Mikailsoy F., Erdel E. et al. Subsoil compaction: the intensity of manifestation in silty clayey calcic pantofluvic fluvisols of the Iğdır region (Eastern Turkey) // Eurasian Soil Science. 2019. Vol. 52. No. 3. P. 296-299.

- Totsche K.U., Rennert T., Gerzabek M.H., Kogel-Knabner I., Smalla K., Spiteller M., Vogel H.-J. Biogeochemical interfaces n soil: the interdisciplinary challenge for soil science // J. Plant Nutr. Soil Sci. 2010. Vol. 173. P. 88-99.

- Yu D., Zha Y., Shi L. et al. Spatiotemporal sampling strategy for characterization of hydraulic properties in heterogeneous soils // Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2020. No. 35(3). P. 737-757. https://doi.org/10.1007/s00477-020-01882-1.