Удила и псалии из археологических памятников Северного Алтая жужанского времени (по материалам комплекса Чобурак-I)

Автор: Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа серии удил и псалиев из объектов жужанского времени комплекса Чобурак I. В составе данного памятника, расположенного в Чемальском районе Республики Алтай, экспедицией Алтайского государственного университета раскопан компактный некрополь булан-кобинской археологической культуры. Рассматриваемые элементы конского снаряжения происходят из восьми мужских и двух женских непотревоженных погребений с сопроводительным захоронением лошади. Публикуемая коллекция насчитывает девять удил и пять псалиев, имеющих хорошую и удовлетворительную сохранность. Морфологический анализ и классификация находок с привлечением актуальных аналогий из памятников, раскопанных на сопредельных территориях, стали основанием для выделения нескольких типов предметов, а также позволили установить датировку изделий и их распространение в материальной культуре ранних тюрок Алтая и сопредельных территорий.

Конское снаряжение, алтай, булан-кобинская культура, погребение, жужанское время, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147240771

IDR: 147240771 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-5-105-117

Текст научной статьи Удила и псалии из археологических памятников Северного Алтая жужанского времени (по материалам комплекса Чобурак-I)

Удила и псалии относятся к массовым категориям снаряжения верхового коня, которые обнаружены в археологических памятниках Алтая последней четверти I тыс. до н. э. – первой половины I тыс. н. э. На сегодняшний день данные изделия представлены обширной серией находок из некрополей булан-кобинской культуры. В количественном отношении эта выборка существенно превосходит собрания подобных предметов из синхронных комплексов других областей Центральной и Северной Азии. Такая ситуация в значительной степени обусловлена существованием у многих групп населения Алтая традиции ингумации человека с лошадью (иногда с отдельными частями туши) на протяжении II в. до н. э. – V в. н. э. В связи с этим результаты анализа удил и псалиев из памятников булан-кобинской культуры имеют большое значение для общего понимания процессов эволюции элементов конского снаряжения кочевников обозначенных обширных регионов.

Первый опыт комплексного изучения элементов узды верхового коня населения Алтая эпохи Великого переселения народов был предпринят А. А. Гавриловой. В одном из разделов монографии, посвященной характеристике материалов комплекса Кудыргэ, исследовательница, несмотря на весьма ограниченную на тот момент источниковую базу, сделала ряд ценных наблюдений относительно развития конской амуниции номадов региона в IV– V вв. н. э., часть которых сохраняет актуальность и по сей день [Гаврилова, 1965, с. 57, 81, рис. 15]. Более чем два десятилетия спустя к данной проблеме обратился Ю. Т. Мамадаков [1990, с. 103–105], в кандидатской диссертации представивший возможности анализа удил из раскопанных им некрополей Центрального Алтая первой половины I тыс. н. э. Значимый вклад в расширение объема имеющихся материалов и изучение конского снаряжения из памятников рассматриваемого региона внес В. И. Соенов, осуществивший систематизацию серии находок [Соенов, Эбель, 1992, с. 34–35]. Определенным итогом этой работы стала развернутая классификация удил и псалиев, а также ряд важных заключений о типологии таких предметов [Соенов, 1998]. Опыт реконструкции уздечных наборов предтюркского времени из курганов археологического комплекса Яломан-II, исследованного в Центральном Алтае, предпринят А. А. Тишкиным и Т. Г. Горбуновой [2005, с. 121–122]. Ряд работ, в которых представлены различные аспекты анализа конского снаряжения из памятников булан-кобин-ской культуры Алтая, опубликован соавторами данной статьи (см. [Матренин, 2018; Тишкин и др., 2018, с. 109–114] и др.).

Накопленный опыт изучения амуниции верховых коней демонстрирует значительное разнообразие уздечных гарнитур, используемых кочевниками булан-кобинской культуры, что в том числе отражает эволюцию в направлении поиска оптимальных решений в изготовлении данных предметов. Полученные результаты показывают, что обозначенные категории вещей весьма информативны для хронологической интерпретации погребальных комплексов, а также при осуществлении реконструкции процессов взаимодействия разных групп населения. Кроме того, отдельные предметы, связанные с конским снаряжением, относятся к «социальным маркерам» погребального инвентаря населения Алтая II в. до н. э. – V в. н. э.

Несмотря на увеличение археологических материалов из памятников конца I тыс. до н. э. – первой половины I тыс. н. э., в том числе в ходе работ, проведенных в последние десятилетия в разных частях Азии, сохраняется дефицит полноценно опубликованных коллекций удил и псалиев из хорошо датирующихся закрытых комплексов. В частности одной из проблем остается незначительное количество качественно изданных уздечных наборов, обнаруженных при исследовании памятников кочевников II–V вв. н. э. на территории Монголии, Маньчжурии и Восточного Туркестана.

Обозначенные обстоятельства определяют актуальность работ, направленных на публикацию, анализ и интерпретацию предметов конского снаряжения из памятников рассматриваемого периода. В настоящей статье представлен опыт изучения серии удил и псалиев из объектов некрополя жужанского времени Чобурак-I.

Источники и методы исследования

Погребально-поминальный комплекс Чобурак-I расположен на правом берегу Катуни, к югу от с. Еланда Чемальского района Республики Алтай. Археологической экспедицией Алтайского государственного университета в составе данного памятника раскопан компактный некрополь булан-кобинской культуры, включавший 12 непотревоженных курганов [Серегин и др., 2022]. Все исследованные погребения взрослых людей относятся к дялянской традиции обрядовой практики, одним из важных признаков которой выступает захоронение умершего человека в сопровождении лошади, уложенной в «ногах» или поверх покойного [Серегин, Матренин, 2016, с. 161–162]. Анализ сопроводительного инвентаря из могил, а также полученные результаты радиоуглеродного датирования свидетельствуют о хронологии рассматриваемого комплекса в рамках середины – второй половины IV в. н. э.

Удила и псалии обнаружены в восьми мужских (курганы № 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 34а, 38) и двух женских (курганы № 32а, 33) погребениях, что демонстрирует широкое распространение рассматриваемых предметов и одновременно их символическую значимость при реализации обрядовой практики. Во всех случаях указанные изделия размещались в челюстях лошадей. Большинство железных предметов имели умеренную степень корродирован-ности металла, выражающуюся в удовлетворительной и хорошей сохранности находок.

В результате проведенных работ в лабораторных условиях удалось восстановить облик девяти удил и пяти псалиев 1. Зафиксированная коллекция характеризуется морфологическим разнообразием целых и фрагментированных образцов, что позволяет осуществить их классификацию на основе таксонов, демонстрирующих степень изменчивости показательных признаков от самых общих к наиболее вариативным.

Обнаруженные удила и псалии подвергнуты раздельной морфологической систематизации на основе ранее апробированного анализа обозначенных элементов конского снаряжения из других памятников булан-кобинской культуры [Матренин, 2018; Тишкин и др., 2018, с. 109–114]. В основу классификации удил положено сочетание таких параметров, как материал изготовления (группа); технология изготовления (разряд); способ подвижного соединения грызел (раздел); наличие или отсутствие псалиев (отдел); оформление внешних окончаний грызел (тип); наличие или отсутствие дополнительных петель для повода, их конструкция и форма (вариант). В рамках систематизации псалиев использована схема, учитывающая иерархию следующих показателей: материал предмета (группа); технология изготовления (разряд); деление псалиев на вертикальные и кольчатые (раздел); количество отверстий или колец (отдел); размер кольчатых псалиев (подотдел); абрис изделий (тип); дополнительные элементы оформления концов и отверстий вертикальных псалий, наличие или отсутствие обойм и петель у кольчатых модификаций (вариант).

Анализ материалов

В результате классификации девяти удил хорошей и удовлетворительной сохранности выделены одна группа, один разряд, два раздела, два отдела, два типа изделий, включающих три варианта.

Группа I. Железные удила.

Разряд I. Кованые, гладкие из дрота округлого или подквадратного сечения.

Раздел I. С псалиями.

Отдел I. Соединеннокольчатые.

Тип 1. С петельчатыми окончаниями звеньев. Комплекты имеют грызла со слабо выраженной асимметрией длины (5,2 × 6 см; 9,8 и 11 см). Диаметр окончаний звеньев по внешнему контуру варьирует в пределах 1,9–2,7 см.

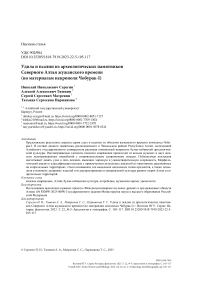

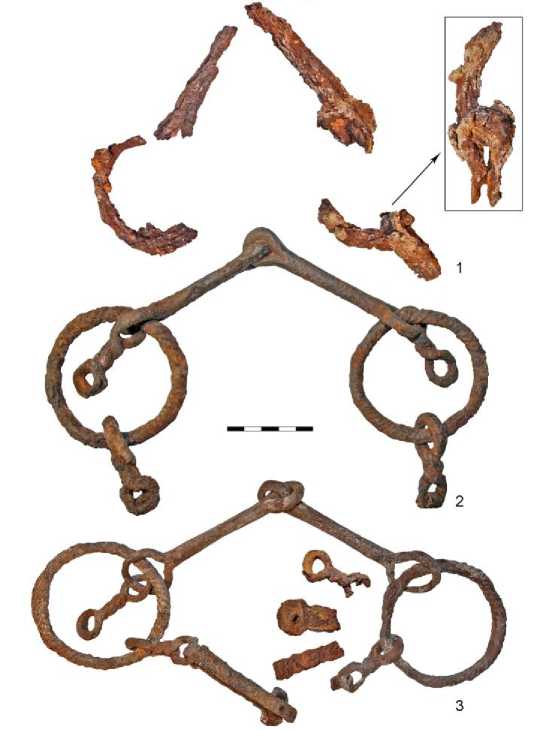

Вариант а – с дополнительными петлями из перевитой проволоки, имеющими восьмерковидную форму. Включает два экземпляра от уздечных наборов из курганов № 33 и 34 (рис. 1, 2 , 3 ).

Вариант б – без дополнительных петель. Включает один экземпляр из кургана № 30а (рис. 1, 1 ).

Раздел II. Без псалиев.

Отдел II. Соединеннокрюковые.

Тип 2. С петельчатыми окончаниями звеньев. Длина грызел варьирует в пределах от 8,6 до 12 см, диаметр окончаний по внешнему краю составляет 2,3–3,3 см. Наблюдается преобладание комплектов, имеющих небольшую асимметрию длины звеньев.

а

б

Рис. 1. Удила и псалии из объектов некрополя Чобурак-I ( а – прорисовка; б – внешний вид находок): 1 – курган № 30а; 2 – курган № 33; 3 – курган № 34 ( 1–3 – железо)

Fig. 1. Bits and cheek-pieces from the objects of the Choburak-I necropolis

( а – drawing; б – appearance of the finds): 1 – mound no. 30a; 2 – mound no. 33; 3 – mound no. 34 ( 1–3 – iron)

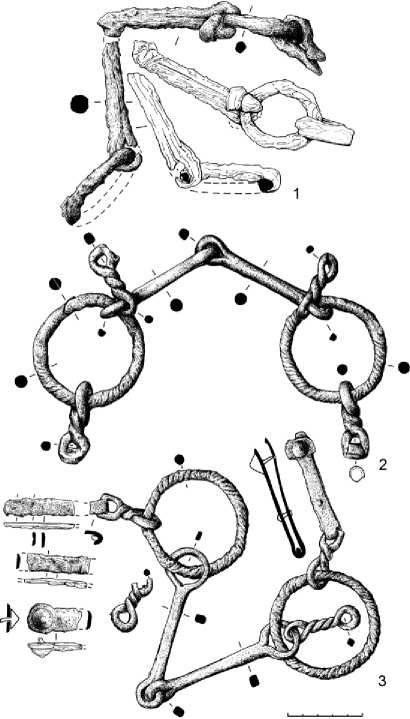

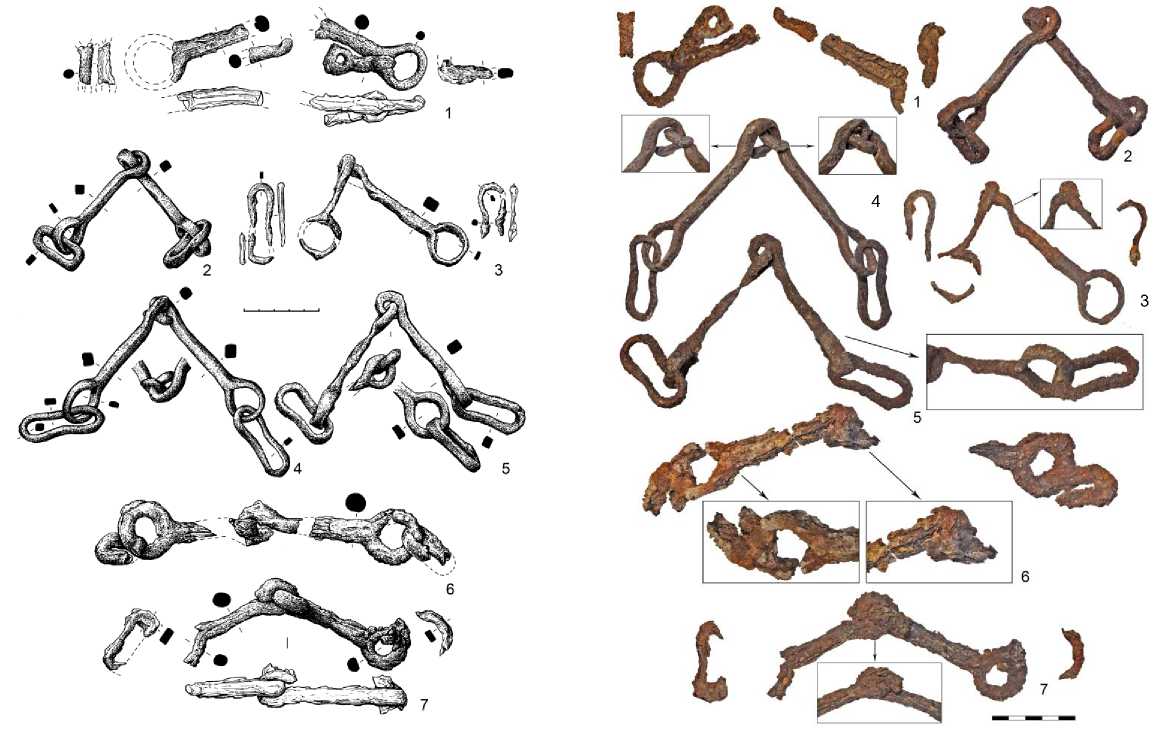

Вариант а – с дополнительными петлями из гладкого дрота, имеющими вытянуто-овальную форму со слегка вогнутыми боковыми сторонами. Включает шесть экземпляров из курганов № 31, 31а, 32, 32а, 34а, 38 (рис. 2, 2–7 ) 2.

Учитывая различную степень сохранности, удалось провести классификацию пяти псали-ев, что позволило выделить одну группу, один разряд, один раздел, один отдел, два типа предметов с тремя вариантами.

Группа I. Железные псалии.

Разряд I. Кованые, гладкие.

Раздел I. Кольчатые.

Отдел I. Однокольчатые. Подотдел а – малые (размеры до 5 см).

Тип 1. Круглые.

Вариант а – с обоймой в виде пластины, согнутой пополам. Включает экземпляр хорошей сохранности из кургана № 30а (см. рис. 1, 1 ).

Разряд II. Кованые, ложновитые.

Раздел I. Кольчатые.

Отдел I. Однокольчатые. Подотдел а – большие (свыше 5 см).

Тип 2. Круглые.

Вариант а – с восьмерковидными петлями из перевитого дрота. Включает два экземпляра из кургана № 33 (см. рис. 1, 2 ) 3.

Вариант б – с восьмерковидными петлями из перевитого дрота и полуобоймами в виде пластин, согнутых пополам. Последние имеют вытянуто-прямоугольную форму, широкое сегментовидное окончание, шпеньки для крепления к кожаным ремням. Включает два экземпляра из кургана № 34 (см. рис. 1, 3 ).

Реализованный опыт морфологической систематизации предметов предоставляет возможности для рассмотрения общих и особенных черт изученных категорий снаряжения верхового коня, а также определения круга актуальных для их хронологической интерпретации аналогий в комплексах булан-кобинской культуры Алтая и синхронных памятников, раскопанных в Центральной и Северной Азии. Выделенные типы удил и псалиев выступают основой для типологического исследования, целью которого является установление относительной датировки и генезиса разных изделий.

Обсуждение результатов

Все классифицированные удила из объектов некрополя Чобурак-I выполнены в технике ковки из гладкого дрота подквадратного или округлого сечения. Они имеют слабо выраженную асимметрию длины звеньев в комплектах. Среди них наиболее ранними являются соединеннокольчатые удила с кольчатыми окончаниями звеньев (тип 1). На Алтае подобные предметы, изготовленные из железа, фиксируются начиная со скифо-сакского времени [Соенов, 1998, с. 97]. В Центральной Азии такие удила достаточно часто использовали хунну (II в. до н. э. – I в. н. э.) и сяньби (конец I – начало III в. н. э.) (см. [Коновалов, 1976, табл. VI, 1 , 2 , 8 , 10 , 12 ; Яремчук, 2005, рис. 107, 3 ] и мн. др.). Удила типа 1 представлены в конской амуниции булан-кобинской культуры со II в. до н. э. по V в. н. э. Во второй половине I тыс. н. э. данные изделия активно использовались раннесредневековыми тюрками (см. [Гаврилова, 1965, табл. IV, 7 ; V, 4 ; Кубарев, 2005, с. 119–120] и мн. др.). Показательными для датировки удил данного типа из объектов некрополя Чобурак-I являются дополнительные

а

б

Рис. 2. Удила и псалии из объектов некрополя Чобурак-I ( а – прорисовка; б – внешний вид находок):

1 – курган № 30; 2 – курган № 31; 3 – курган № 31а; 4 – курган № 32а; 5 – курган № 34а; 6 – курган № 32; 7 – курган № 38 ( 1–7 – железо)

Fig. 2. Bits and cheek-pieces from the objects of the Choburak-I necropolis ( а – drawing; б – appearance of the finds):

1 – mound no. 30; 2 – mound no. 31; 3 – mound no. 31a; 4 – mound no. 32a; 5 – mound no. 34a; 6 – mound no. 32; 7 – mound no. 38 ( 1–7 – iron)

железные восьмерковидные витые петли. При изучении снаряжения из памятников Алтая отмечено, что данный элемент впервые появился не ранее конца III – начала IV в. н. э. [Матренин, 2017, с. 25]. В составе уздечных наборов такие крепления зафиксированы в погребениях могильника Дялян [Тетерин, 1995, рис. 50], который относится к жужанскому времени.

Другую линию развития демонстрируют удила с крюковым соединением и петельчатыми окончаниями звеньев, выделенные в тип 2. В Центральной Азии такие модификации без дополнительных петель появились, судя по имеющимся материалам, в позднехуннуское время (конец I в. до н. э. – I в. н. э.), но получили широкое распространение с раннесяньбийского периода (конец I – начало III в. н. э.) [Мамадаков, 1990, с. 104; Яремчук, 2005, рис. 107, 3 ; 110, 6 , 8 , 9 ; 111, 3 , 5 ; 113, 3 ]. Похожие удила использовались для управления лошадьми тюрками Алтая во второй половине V – X в., как, впрочем, и многими другими группами населения Евразии в период раннего Средневековья [Гаврилова, 1965, рис. 8, 10 ; 10, 1 ; табл. X, 9 ; XII, 14 ; XV, 6 ; XVIII, 18 ; XXIII, 1 , 2 ; Кубарев, 2005, рис. 34, 1 , 2 ]. Для булан-кобинской культуры датировка удил типа 2 может быть определена в рамках II–V вв. н. э. На Алтае точные аналогии им зафиксированы в погребальных комплексах второй половины IV – V в. н. э. (Верх-Уймон, Дялян, Яломан-II) [Соенов, 1998, с. 93, 96–98, рис. 1, 8 ; 2, 1–3 ; Тишкин и др., 2018, с. 110, табл. 30, 7 , 9 ; 31, 1 , 2 ].

Показательными для изучения эволюции снаряжения верхового коня являются железные кольчатые псалии, обнаруженные в трех объектах некрополя Чобурак-I. Такие находки представлены гладкими экземплярами малого размера (тип 1) и ложновитыми образцами большого диаметра (тип 2). Подобные изделия крайне редко встречаются в археологических материалах Центральной Азии конца I тыс. до н. э. – первой половины I тыс. н. э. [Амартүвшин, Хатанбаатар, 2008, рис. 8, 2 ]. В Туве единичные экземпляры кольчатых псалиев из гладкого и ложновитого дрота найдены в комплексах кокэльской культуры конца III – IV в. н. э. [Вайнштейн, 1970, рис. 51, 8 , 9 ; Кызласов, 1979, рис. 82, 1 , 2 ]. Образцы гладких кольчатых псалиев происходят из склепов таштыкской культуры Среднего Енисея V–VI вв. н. э. [Вадецкая, 1999, табл. 137, 2 ]. В Средней Азии они обнаружены в памятниках кенкольской культуры III–IV вв. н. э. [Заднепровский, 1992, табл. 31, 9 ]. На юге Западной Сибири кольчатые гладкие псалии известны с конца III – начала IV в. н. э. [Ширин, 2003, табл. XXXVI, 1 ].

Анализ уздечных наборов кочевников булан-кобинской культуры предоставляет основания для выделения двух волн распространения железных кольчатых псалиев на территории Алтая. «Ранняя» волна (I в. до н. э. – I в. н. э.) связана с влиянием материальной культуры кочевников «юэчжийско-сарматского» круга. Псалии этого хронологического периода отличаются сравнительно большим диаметром (от 5 до 7,5 см), не имеют обойм, сочетаются с удилами, имеющими петельчатые окончания звеньев. Начало «поздней» волны использования кольчатых псалиев «булан-кобинцами» приходится, по-видимому, на конец III – первую половину IV в. н. э. и отражает импульс влияния юго-западного происхождения в рамках продвижения на «северо-восток» выходцев из Тянь-Шаня. Особенность данных изделий состоит преимущественно в небольшом диаметре (до 5 см), наличии металлических пластин-полуобойм, а также их сочетании с удилами, имеющими малокрючные окончания [Матренин, 2018, с. 189].

Железные кольчатые псалии из могильника Чобурак-I предпочтительно рассматривать в рамках «второй» волны распространения таких изделий на Алтае в эпоху Великого переселения народов. При этом в отношении больших ложновитых псалиев с дополнительными восьмерковидными петлями (тип 2) определенно следует указывать их нижнюю хронологическую границу не ранее IV в. н. э. В Центральной Азии самые ранние изделия этого типа обнаружены в Туве в погребении некрополя Кокэль [Вайнштейн, 1970, рис. 51, 8, 9]. Наиболее архаичные для Средневековья кольчатые ложновитые псалии найдены в оградке комплекса Кудыргэ второй половины V – первой половины VI в. [Илюшин, 2000, рис. II, 5]. Большая часть кольчатых ложновитых псалиев обнаружена в раннетюркских памятниках Алтая. Кроме того, рассматриваемые элементы конского снаряжения найдены в двух объек- тах, раскопанных на территории Тувы, а также в одном захоронении, исследованном в Монголии (см. обзор: [Серегин, Васютин, 2021, с. 148–150; рис. 172]). Принимая во внимание известные археологические материалы, период бытования кольчатых ложновитых псалиев типа 2 можно определить предварительно в рамках IV–VII вв. н. э. [Там же, с. 150]. Более детальная хронология изделий данного типа требует привлечения новых археологических материалов. Результаты раскопок могильника Чобурак-I оставляют открытым вопрос о характере связи булан-кобинских железных гладких псалиев малого и большого размеров.

Заключение

Изученная серия предметов снаряжения верхового коня из некрополя булан-кобинской культуры погребально-поминального комплекса Чобурак-I является основой для характеристики общих и особенных черт конструкции удил и псалиев, представленных несколькими модификациями. Соединеннопетельчатые удила с кольчатыми окончаниями звеньев (тип 1) датируются с учетом актуальных аналогий из памятников разных регионов Азии в рамках II в. до н. э. – V в. н. э. При этом важно подчеркнуть, что впервые на Алтае в эпоху Великого переселения народов удила такой конструкции были снабжены кольчатыми ложновитыми псалиями большого размера, имеющими дополнительные петли в виде витых восьмерковидных петель, а в отдельных случаях – еще и железные пластины-полуобоймы. Данные комплекты являются прототипом уздечных наборов для лошадей в культуре раннесредневековых тюрок второй половины V – VII в. н. э. Материалы комплекса Чобурак-I демонстрируют сосуществование кольчатых ложновитых псалиев большого диаметра и гладких псалиев малого размера. При этом последние сочетаются с удилами, имеющими петельчатое соединение и кольчатое окончание звеньев. Достаточно необычным является то, что обнаруженные соединеннокрюковые удила с кольчатыми окончаниями и дополнительными петлями для повода (тип 2) не оснащены псалиями. В порядке рабочей гипотезы можно предположить, что их функцию выполняли дополнительные петли для повода. Точные аналогии данным изделиям известны в опубликованных погребальных комплексах булан-кобинской культуры второй половины IV – первой половины V в. н. э. Совокупность сделанных заключений позволяет рассматривать отдельные типы удил и псалиев в качестве надежного маркера для дальнейшей детализации периодизации памятников Алтая. Важным обстоятельством, требующим дальнейшего специального рассмотрения, является возможное влияние традиций «булан-кобинцев» на формирование облика данных функциональных гарнитур для лошадей у ранних тюрок.

Таким образом, результаты изучения публикуемой серии удил и псалиев из объектов некрополя Чобурак-I расширяют возможности для разностороннего изучения особенностей материальной культуры кочевников Алтая жужанского времени и дополняют имеющиеся представления об эволюции снаряжения верховых коней народов Азии на рубеже поздней древности и Средневековья.

Список литературы Удила и псалии из археологических памятников Северного Алтая жужанского времени (по материалам комплекса Чобурак-I)

- Вадецкая Э. Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. 440 с.

- Вайнштейн С. И. Раскопки могильника Кокэль в 1962 г. (погребения кызылганской и сыын-чурекской культур) // Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. Л.: Наука, 1970. Т. 3. С. 7-79.

- Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 146 с.

- Заднепровский Ю. А. Ранние кочевники Семиречья и Тянь-Шаня // Степи Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука, 1992. С. 73-87. (Археология СССР)

- Илюшин А. М. Могильник Кудыргэ и вопросы древнетюркской истории Саяно-Алтая // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000. С. 157-169.

- Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. 221 с.

- Кубарев Г. В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. 400 с.

- Кызласов Л. Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М.: Изд-во МГУ, 1979. 207 с.

- Мамадаков Ю. Т. Культура населения Центрального Алтая в первой половине !тыс. н. э.: Дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1990. 317 с.

- Матренин С. С. Снаряжение кочевников Алтая (II в. до н. э. - V в. н. э.). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017. 142 с.

- Матренин С. С. Хронологические индикаторы снаряжения верхового коня кочевников сянь-бийско-жужанского времени (по материалам погребальных памятников булан-кобинской культуры Алтая) // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. Вып. 2. С. 188-195.

- Серегин Н. Н., Васютин С. А. Раннетюркские археологические комплексы Центрального и Восточного Алтая (по материалам исследований А. С. Васютина). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2021. 296 с.

- Серегин Н. Н., Матренин С. С. Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н. э. -XI в. н. э. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. 272 с.

- Серегин Н. Н., Тишкин А. А., Матренин С. С., Паршикова Т. С. Неординарное погребение подростка с воинским инвентарем из некрополя жужанского времени Чобурак^ (Северный Алтай) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2022. № 1. С. 122133.

- Соенов В. И. Удила и псалии гунно-сарматского времени Горного Алтая // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1998. С.93-98.

- Соенов В. И., Эбель А. В. Курганы гунно-сарматской эпохи на Верхней Катуни. Горно-Алтайск: ГАГПИ, 1992. 116 с.

- Тетерин Ю. В. Поясные наборы гунно-сарматской эпохи Горного Алтая // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1995. С.131-135.

- Тишкин А. А., Горбунова Т. Г. Реконструкция уздечных наборов булан-кобинской культуры (по материалам памятника Яломан-И) // Снаряжение кочевников Евразии. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. С. 118-122.

- Тишкин А. А., Матренин С. С., Шмидт А. В. Алтай в сяньбийско-жужанское время (по материалам памятника Степушка). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. 368 с.

- Ширин Ю. В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тыс. н. э. (погребальные памятники фоминской культуры). Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2003. 288 с.

- Яремчук О. А. Могильник Зоргол-Е - памятник хунно-сяньбийской эпохи степной Даурии: Дис. ... канд. ист. наук. Чита, 2005. 296 с.

- АмартYвшин Ч., Хатанбаатар П. Хурэн хондын хунну булшны судалгаа // Археологийн судлал. 2008. Ботъ VI (XXVI). Т. 190-212. (на монг. яз.)