Углеводородные геохимические поля в районе г. Сызрань

Автор: Белик А.Д.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной работе был проведен анализ углеводородного состояния почв и выделение углеводородных геохимических полей в почвах в районе г. Сызрань под действием различных факторов: антропогенного (предприятия города, как закрытые, так и ныне действующие) и природного (Кашпирское месторождение горючих сланцев). Методом кластерного анализа были выделены участки с однородным характером содержания и состава углеводородов. Построена карта углеводородных геохимических полей.

Углеводороды в почвах, углеводородное состояние почв, антропогенное загрязнение

Короткий адрес: https://sciup.org/147226841

IDR: 147226841 | УДК: 614.76631.4

Текст научной статьи Углеводородные геохимические поля в районе г. Сызрань

Изучению почвенных углеводородов в научных исследованиях в настоящее время уделяется большое внимание, поскольку углеводородное сырье активно добывается и используется во многих сферах хозяйства. При этом основной акцент делается на углеводородах, поступающих в окружающую среду в результате работы предприятий нефтегазовой отрасли и транспорта. Существует множество работ, касающихся нефтяного загрязнения почв, в то время как углеводороды в почвах - не только результат антропогенной нагрузки, но и естественный компонент почв. Весь углеводородный комплекс в почвах может быть описан понятием «углеводородного состояния (УВС) почв», которое выражается в различных соотношениях углеводородов, присутствующих в почве в разных формах и фазовых состояниях (Пиковский и др., 2008, 2015). УВС почв зависит от многих факторов. Ниже перечислены наиболее значимые из них (Геннадиев и др., 2015):

-

1. Биотический фактор, обеспечивающий поступление углеводородов с продуктами жизнедеятельности животных и в процессе функционирования растительных организмов, в результате деятельности микробиоты.

-

2. Геологический фактор, поставляющий углеводороды из глубинных слоев литосферы, просачивание углеводородов из месторояедений нефти и газа и т. п.

-

3. Пирогенный фактор, проявляющийся в образовании углеводородов в процессе природных пожаров как продуктов неполного сгорания органического вещества.

-

4. Техногенный фактор, выражающийся в поступлении углеводородов в почву в результате деятельности человека, главным образом, вследствие деятельности добывающей, теплоэнергетической, нефтеперерабатывающей промышленности и транспорта.

Кроме того, интерес представляет пространственная изменчивость УВС, то есть углеводородные геохимические поля (УВП). Под углеводородным геохимическим полем понимается территория, на которой УВС почв и соотношение влияния различных факторов однородно.

Район города Сызрань представляет научный интерес для изучения УВП в связи с тем, что там компактно расположены разнообразные природные и техногенные объекты, влияющие на УВС почв: промышленные предприятия - Сызранский завод технического углерода, Сызранский НПЗ, ТЭЦ, а также месторождение горючих сланцев.

Целью данной работы является изучение углеводородных геохимических полей, формирующихся под влиянием техногенных и природных факторов в районе г. Сызрань.

Для изучения влияния вышеозначенных факторов было заложено 38 точек пробоотбора на 3 участках: участок «Заводской» был приурочен к недействующему заводу технического углерода

(ЗТУ); участок «Северо-западный» представлял из себя трансекту на северо-запад от завода, проложенную вдоль промышленной зоны города; участок «Юго-восточный», представляющий из себя склон долины р. Кашпирки. Он расположен дальше всего от промышленных объектов и испытывает наименьшее их влияние. Отобранные пробы анализировались на содержание ПАУ, битумоидов, углеводородных газов. Для изучения состава и количества битумоидов и ПАУ в почвенных пробах применяли люминесцентно-битуминологический анализ на основе методики В.Н. Флоровской и спектрофлуориметрический анализ ПАУ при низкой температуре (спектроскопия Шпольского). Навеска почвы, растертой до 0,25 мм, весом 1 г, заливалась гексаном, после чего оставлялась на сутки с целью экстракции битумоидов (Флоровская, 1957: Шпольский, 1959). Полученный экстракт изучался с помощью приборов «Флюорат-02-2М» и «Флюорат-02 Панорама». Статистическая обработка полученных результатов проводилась в среде программирования RStudio.

По итогам проведенной работы можно сделать вывод о том, что природный и техногенный фактор обуславливают принципиально разное углеводородное состояние почв.

В зоне влияния ЗТУ имеет место большое разнообразие ПАУ, широкий разброс содержания битумоидов (на несколько порядков), небольшое количество углеводородных газов; это говорит об атмоседиментационном и инъекционном типах УВС почв. Эманационный техногенный тип, встречающийся на Северо-западном участке, обуславливает глубинно-аккумулятивное распределение углеводородов, так, максимум ПАУ и битумоидов на этом участке приурочен к нижним горизонтам. Техногенные углеводороды особенно заметно аккумулируются в гидроморфных ландшафтах, где битумоиды и ПАУ присутствуют в повышенных концентрациях (104 мг/кг и 106 нг/г соответственно). Соотношения индивидуальных ПАУ на всех участках различны. В наиболее техногенно преобразованных почвах ПАУ почти полностью представлены антраценом, который имеет пирогенный генезис, то есть образуется в результате сгорания органических материалов, в том числе органического топлива.

Влияние геологического фактора в виде залежи горючих сланцев на УВС почв территории месторождения заключается в присутствии тяжелых газов (этана, пропана, бутана) в низу почвенного профиля. В то же время содержание метана, основной вклад в поступление которого вносят биогеохимические источники, уменьшается сверху вниз. В почвах над месторождением по сравнению с фоном содержание ПАУ и битумоидов повышено: содержание битумоидов составляет 9-45 мг/кг на территории месторояедения, содержание ПАУ достигает 100 нг/г. Это позволяет диагностировать эманационный природный тип УВС почв.

В фоновых почвах содержание битумоидов ниже предела обнаружения, газов немного и из них преобладает метан; тяжелые этан, пропан и бутан не обнаруживаются.

Все участки методом кластерного анализа можно разделить на 5 кластеров по объёму привнесенных техногенных углеводородов, то есть определить, насколько велик вклад техногенного фактора в УВС и оценить степень трансформации природных почв.

Территория кластера 1 характеризуется наиболее низким содержание углеводородов в целом и слабо подвержена техногенному воздействию. Сюда относится вся территория Кашпирского месторождения, большая часть участка «Юговосточный», а также небольшие части участков «Заводской» и «Северо-западный».

Почвы территории кластера 2 содержат на порядок больше битумоидов и ПАУ. К ним относятся различные разновидности луговых, полугидроморфных почв. Повышенное содержание углеводородов в данном кластере обусловлено не только привнесением вещества техногенного происхождения, но и замедленным его разложением в анаэробных условиях.

Кластер 3 совпадает, главным образом, с территорией закрытого ныне завода технического углерода. Почвы здесь содержат больше битумоидов и ПАУ, чем почвы предыдущих двух кластеров, кроме того, отношение содержания легких соединений к содержанию тяжелых здесь наименьшее. Последний показатель позволяет предположить, что в прошлом привнесение техногенных углеводородов здесь было весьма значительно, но со временем они подверглись фото- и био деструкции. Поскольку легкие (2-3-кольчатые) ПАУ быстрее разлагаются, отношение легких ПАУ к тяжелым постепенно уменьшается. Результатом данного процесса и является УВС почв кластера 3. Небольшой фрагмент этого кластера приурочен также к подчиненным позициям участка «Юговосточный», что подтверждает гипотезу о том, что УВС этих почв включает в себя техногенные углеводороды, привнесенные с автономных позиций путем латерального стока.

Почвы территории кластера 4 целиком приурочены к участку «Северо-западный». Они содержат больше углеводородов, чем почвы кластера 3, и отношение содержания легких соединений к содержанию тяжелых здесь на порядок выше. Предположительно, такая картина характерна для территории современного загрязнения, что подтверждается близостью к нефтеперерабатывающему заводу и ТЭЦ.

Кластер 5 представлен единственной почвой. Она была описана на территории закрытого ЗТУ и представляла из себя обильно загрязненное сажей образование. Особенность ее УВС заключается в том, что битумоид практически полностью представлен ПАУ, среди которых доминирует антрацен. При этом содержание самого битумоида не очень высоко (100 мг/кг).

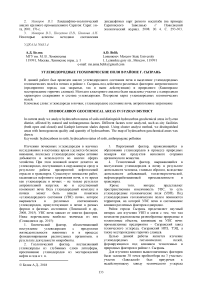

На основании полученных данных была составлена карта углеводородных геохимических полей. В данном случае углеводородные геохимические поля выделялись как на основании полевых данных о содержании и соотношениях углеводородов в почвах, так и на выводах об их источниках. Всего можно выделить 4 варианта углеводородных геохимических полей по комплексу влияющих на них факторов (рис. 1):

-

• Эманационный природный + биогеохимический

остаточный) + эманационный техногенный

Рис. 1. Карта углеводородных геохимических полей

Таким образом, данные состоянии почв позволяют трансформации природной об углеводородном судить о степени среды. возрасте

загрязнения и процессах динамики.

Полевые исследования были проведены в рамках работ по проекту РНФ №14-17-00193 «Углеводородное состояние почв в ландшафтах».

Список литературы Углеводородные геохимические поля в районе г. Сызрань

- Геннадиев А.Н., Пиковский Ю.И., Цибарт А.С., Смирнова М.А. Углеводороды в почвах: источники, состав, поведение (обзор) // Почвоведение. 2015. №10. С. 1195-1209

- Пиковский Ю. И. и др. Углеводородное состояние почв на территории нефтедобычи с карстовым рельефом //Почвоведение. 2008. №. 11. С. 1314-1323.

- Пиковский Ю. И., Исмаилов Н. М., Дорохова М. Ф. Основы нефтегазовой геоэкологии. М.: ИНФРА-М, 2015. СТР

- Шпольский Э. В. Эмиссионный спектральный анализ органических соединений //Успехи физических наук. 1959. Т. 68. №. 5. С. 51-69.

- Флоровская В. Н. Люминесцентно-битуминологический метод в нефтяной геологии. М.: Изд-во Московского университета, 1957.