Угол ротации сердца как критерий оценки сократительной способности миокарда у пациентов кардиохирургического профиля

Автор: Усманова Л.З., Осиев А.Г., Николаева И.Е., Бузаев И.В., Юлдыбаев Л.Х.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4-1 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - одно из самых тяжелых и прогностически неблагоприятных осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. Современная медикаментозная терапия улучшает прогноз заболевания, но на определенной стадии утрачивает свою эффективность. На этом этапе ведущая роль отводится хирургическим методам лечения ХСН, определяющим дальнейший прогноз и качество жизни пациента. Основным показанием для хирургического лечения пациентов с ХСН является клиника прогрессирующей сердечной недостаточности. В этой связи оценка сократительной способности миокарда на основе математического анализа параметров механики сердца на протяжении сердечного цикла по ангиографическим изображениям коронарных артерий может стать решающим моментом для выбора дальнейшей тактики диагностики и лечения данной патологии. Материалы и методы. В ретроспективное исследование были включены 120 пациентов в возрасте от 30 лет до 71 года с целью оценки показателей механики вращения сердца. Пациенты разделены на четыре группы: 1) пациенты с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП, n = 30); 2) пациенты с аневризмой левого желудочка (АЛЖ, n = 30); 3) пациенты, которым проводились кардиохирургические вмешательства (протезирование клапанов сердца, (n = 30); 4) пациенты без структурных и функциональных заболеваний сердца (контрольная группа, n = 30). Механику вращения сердца изучали с помощью разработанной нами методики математического расчета угла ротации сердца по данным коронарной ангиографии (КАГ). Результаты. У пациентов кардиохирургического профиля с ДКМП и АЛЖ угол ротации сердца статистически значимо ниже, чем у пациентов без структурных и функциональных изменений сердца, (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Хроническая сердечная недостаточность, сократительная способность миокарда, коронарная ангиография, угол ротации, скручивание, дилатационная кардиомиопатия, дкмп, алж

Короткий адрес: https://sciup.org/140296603

IDR: 140296603 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_4_2_19

Текст научной статьи Угол ротации сердца как критерий оценки сократительной способности миокарда у пациентов кардиохирургического профиля

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — одно из самых тяжелых и прогностически неблагоприятных осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. По данным отечественных эпидемиологических исследований распространенность ХСН в общей популяции составила 7%, в том числе клинически выраженная — 4,5%, средняя годовая смертность среди пациентов с ХСН I–IV функционального класса (ФК) составляет 6%, а среди пациентов с клинически выраженной ХСН — 12% [1].

Несмотря на наличие современных методов медикаментозной терапии ХСН, практикующие врачи часто сталкиваются с пациентами, у которых на фоне оптимально подобранного лечения продолжают прогрессировать симптомы сердечной недостаточности. На этом этапе ведущая роль отводится хирургическим методам лечения ХСН, определяющим дальнейший прогноз и качество жизни пациента [1–7].

Основным показанием для хирургического лечения пациентов с ХСН является клиника прогрессирующей сердечной недостаточности [1]. В этой связи оценка сократительной способности миокарда является необходимым и обязательным этапом при выборе метода лечения у пациентов с тяжелой ХСН.

С позиции механики сердца показателями сократительной способности левого желудочка (ЛЖ) являются: деформация, скорость деформации, ротация, скорость ротации, скручивание и поворот по оси [8–12]. На сегодняшний день допплерографическое измерение скорости ткани, speckle-trackingImaging ЭхоКГ и МРТ, применяемые в клинической практике, предоставляют возможности в оценке изменений механики сердца [10; 13; 14].

Использование результатов коронарной ангиографии (КАГ) для оценки сократительной способности миокарда в доступной литературе не встречено. КАГ является обязательным методом диагностики при обследовании кардиохирургических пациентов. Однако в виде ангиографического изображения она не позволяет определять наличие или отсутствие нарушений сократительной функции миокарда. В связи с этим создание и использование методики математического анализа параметров механики сердца на протяжении сердечного цикла по ангиографическим изображениям коронарных артерий является новаторским решением важнейшей клинической задачи.

Цель данного сообщения: оценка сократительной способности миокарда у пациентов кардиохирургического профиля в зависимости от изменения показателя угла ротации сердца, рассчитываемого при проведении КАГ.

Материал и методы

Объект исследования и объем выборки

Исследование проводилось на базе Республиканского кардиологического центра МЗ (г. Уфа). В исследование включены 120 пациентов, отобранные неслучайной целевой выборкой из базы данных пациентов, которым выполнена диагностическая КАГ (1920 пациентов).

В соответствии с задачами исследования пациенты разделены на четыре группы: 1) пациенты с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП, n = 30); 2) пациенты с аневризмой левого желудочка (АЛЖ, n = 30); 3) пациенты, которым проводились кардиохирургические вмешательства (протезирование клапанов сердца, n = 30); 4) пациенты без структурных и функциональных заболеваний сердца (контрольная группа, n = 30).

Клинико-демографические данные включенных в исследование пациентов представлены в табл. 1. В контрольной группе соотношение мужчин к женщинам — 13:17, медиана возраста пациентов на момент исследования составила 53 [44,5; 58,8]. В группе пациентов с ДКМП соотношение мужчин к женщинам — 28:2, основную часть пациентов составили мужчины. Медиана возраста пациентов составила 59 [55; 62], отличия от контрольной группы статистически незначимы (p>0,05). В группе пациентов с АЛЖ медиана возраста пациентов составила 57,5 [55; 65], отличия от контрольной группы статистически незначимы (p = 0,03). Соотношение мужчин к женщинам — 21:9, основную часть пациентов также составили мужчины.

В группе кардиохирургических пациентов соотношение мужчин к женщинам — 19:11, основную часть пациентов составили мужчины. Медиана возраста пациентов на момент исследования составляла 66 [60; 69]. В связи с более старшим, чем в контрольной группе, возрастом пациентов в кардиохирургической группе были выявлены статистически значимые различия между этими группами (p<0,05). В связи с этим проводился статистический анализ влияния возраста обследуемых пациентов на угол вращения сердца. В результате анализа выявлено, что возраст включенных в наше исследование пациентов не влияет на угол вращения сердца (R= — 0,099; p = 0,28).

В контрольную группу включены пациенты без структурных и функциональных изменений сердца, что подтверждается клиническими данными, приведенными в таблице 1. Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) у всех пациентов >50%, медиана — 65 [62; 67,5]. В группе ДКМП тяжесть клинических проявлений по стадиям ХСН выглядит следующим образом: ст. IIА — 10 (33,3%), ст. II Б — 20 (66,7%). Все пациенты с ДКМП с низкой ФВ ЛЖ (менее 40%), медиана — 30 [27; 33,8]. У пациентов, включенных в группу АЛЖ тяжесть клинических проявлений по стадиям ХСН распределились следующим образом: ст. I — 10 (33,3%), ст. IIА — 12 (40,0%), ст. IIБ — 8(26,7%). Медиана ФВ ЛЖ составила 42,5 [30,8; 46,0], пациентов с низкой ФВ ЛЖ (менее 40%) — 12(40,0%), с промежуточной ФВ (от 40% до 49%) — 17(56,67%), с сохраненной ФВ — 1 (3,33%). У всех пациентов, включенных в группу кардиохирургических пациентов ХСН соответствовал стадии I — 30 (100,0%). ФВ ЛЖ у всех >50%, медиана — 64 [59,3; 66,8].

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование Me [q1; q3]

|

Показатели |

Группы пациентов, включенных в исследование |

|||

|

ДКМП (n = 30) |

АЛЖ (n = 30) |

*Кардиохирур–гические (n = 30) |

**Контрольная (n = 30) |

|

|

Половое соотношение (муж.: жен.) |

28:2 |

21:9 |

19:11 |

13:17 |

|

Возраст, лет |

59 [55; 62] |

57,5 [55; 65] |

66 [60; 69] |

53 [44,5; 58,8] |

|

ХСН I cт. |

– |

10 (33,3%) |

30 (100%) |

– |

|

ХСН IIА ст. |

10 (33,3%) |

12 (40%) |

– |

– |

|

ХСН IIБ ст. |

20 (66,7%) |

8 (26,7%) |

– |

– |

|

Низкая ФВ (<40%) |

28 (93%) |

12 (40%) |

– |

– |

|

Промежуточная ФВ (40–49%) |

2 (7%) |

17 (56,67%) |

– |

– |

|

Сохранная ФВ (>50%) |

– |

1 (3,33%) |

30 (100%) |

30 (100%) |

Примечание : * — пациенты с протезированными клапанами сердца; ** — пациенты без структурных и функциональных изменений сердца.

Методы исследования

В ретроспективный анализ были включены данные КАГ, ЭКГ, ЭхоКГ и Speckle-tracking ЭхоКГ, проведенных в диагностических целях и перед проведением хирургического вмешательства в соответствии с Клиническими рекомендациями в Республиканском кардиологическом центре (Уфа).

Механика вращательного движения сердца изучалась с помощью разработанной нами новой методики, основанной на математических расчетах угла ротации сердца по данным КАГ, позволяющей в зависимости от полученных результатов определить наличие или отсутствие сердечной недостаточности [15]. В качестве диагностического критерия оценки сократительной способности миокарда у обследуемых пациентов определен показатель угла ротации сердца. На основе статистического метода анализа ROC-кривых определено пороговое значение диагностического критерия для разделения лиц без и с нарушениями сократительной способности миокарда. Пороговое значение угла ротации в точке cut-off, которому соответствовало наивысшее значение индекса Юдена, составило 9,9. Наличие нарушений сократительной функции миокарда прогнозировалось при значении угла ротации сердца ниже данной величины. Чувствительность и специфичность модели составили 95,6% и 100,0%, соответственно. Угол ротации сердца — (град.) рассчитывался специально разработанной программой для ЭВМ, на основании занесенных в файл результатов хронологических измерений координат точек, сделанных в серии фотографических изображений в течение сердечного цикла.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием программных пакетов MS Excel 2010, R и StatTech v. 2.8.8. Использовались: ранговый критерий Крускала-Уоллиса, непарный двухвыборочный критерий Уилкоксона, корреляционный анализ по Спирмену (оценивали коэффициент корреляции r и уровень достоверности корреляционного уравнения). Для оценки диагностической значимости количественных признаков при прогнозировании определенного исхода, применялся метод анализа ROC-кривых.

Результаты и обсуждение

Полученные результаты расчета угла ротации сердца (град.) по новой методике оценки механики вращательного движения сердца по данным КАГ у пациентов с ДКМП, АЛЖ и контрольной группы представлены в таблице 2. Медиана показателя угла ротации сердца у пациентов с ДКМП составила — (4,41 [3,1; 5,8]), что было статистически значимо ниже, чем в контрольной группе, (p<0,001), где медиана показателя угла ротации сердца составила — (10,97 [10,5; 12,2]). В группе пациентов с АЛЖ медиана показателя угла ротации сердца составила — (5,91 [3,4; 7,7]), что было также статистически значимо ниже по сравнению с группой пациентов без структурных и функциональных изменений сердца, (p<0,001).

У пациентов с ДКМП снижение угла ротации сердца значительнее, чем у пациентов с АЛЖ, и это является логичным, поскольку в группу с ДКМП были включены пациенты с более выраженным ремоделированием миокарда. Но при сравнении группы пациентов с ДКМП и с АЛЖ статистически значимых различий показателя угла ротации сердца не выявлено (p = 0,59).

Сравнение показателя ФВ ЛЖ у пациентов с ДКМП, АЛЖ и контрольной группы также представлены в таблице 2. При сравнении групп выявлено статистически

Табл. 2. Показатели угла ротации сердца и ФВ ЛЖ у пациентов с ДКМП, АЛЖ и контрольной группы (Ме [q1; q3])

|

Группы |

Угол ротации сердца φ (град.) |

Фракция выброса левого желудочка |

|

ДКМП (n = 30) |

4,41 [3,1; 5,8] |

30 [27; 33,8] |

|

АЛЖ (n = 30) |

5,91 [3,4; 7,7] |

42,5 [30,8; 46] |

|

*Контрольная группа (n = 30) |

10,97 [10,5; 12,2] |

65 [62; 67,5] |

Сравнение показателей угла ротации сердца и ФВЛЖ у пациентов исследуемых групп

|

ДКМП — контрольная группа |

(p<0,001) |

(p<0,001) |

|

АЛЖ — контрольная группа |

(p<0,001) |

(p<0,001) |

|

ДКМП — АЛЖ |

(p = 0,59) |

(p<0,001) |

Примечание : * — пациенты без структурных и функциональных изменений сердца.

значимое различие показателя ФВ ЛЖ у пациентов с ДКМП и контрольной группы (p<0,001). Статистически значимое различие также выявлено при сравнении показателя ФВ ЛЖ у пациентов с АЛЖ и без структурных и функциональных изменений сердца, (p<0,001). При сравнении показателя ФВ ДЖ у пациентов с ДКМП и с АЛЖ также выявлено статистически значимое различие (p<0,001), что обусловлено с преобладанием в группе ДКМП пациентов с ХСН IIБ стадии.

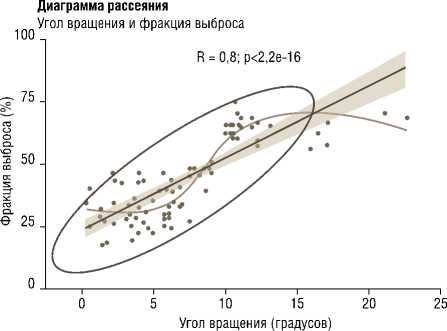

При анализе корреляционных взаимоотношений между углом ротации сердца, рассчитанным по данным КАГ и ФВ ЛЖ, полученным по данным ЭхоКГ, у пациентов с ДКМП, АЛЖ и контрольной группы выявлена сильная прямая корреляционная связь (r = 0,8, p<0,001). Данные анализа в графическом виде представлены на рисунке 1.

Таким образом, угол ротации сердца у пациентов с (ДКМП 4,41 [3,1; 5,8]) и АЛЖ (5,91 [3,4; 7,7]) статистически значимо ниже, чем у пациентов, без структурных и функциональных изменений (10,97 [10,5; 12,2], p<0,001), что указывает на наличие у них нарушения сократительной функции миокарда. Выявлена сильная прямая корреляционная связь между углом ротации сердца и ФВ ЛЖ у пациентов с ДКМП, с АЛЖ и без структурных и функциональных изменений (r = 0,8, p<0,001).

Полученные нами результаты согласуются с данными литературы. Имеются множество сообщений, обобщающих данные использования ЭхоКГ исследований для оценки сердечной механики при различных патологических состояниях.

При ДКМП, амплитуда пикового систолического угла поворота ЛЖ изменяется пропорционально глобальной ЛЖ функцией. На фоне изменения формы ЛЖ (дилатация), происходит нарушение угла скручивания, что приводит к прогрессированию СН. У этих пациентов выраженность снижения показателей деформации коррелирует с ФВ ЛЖ [16; 17].

У пациентов с инфарктом миокарда снижения апикальной ротации и скручивания ЛЖ в первую очередь связаны со снижением циркулярной деформации. Большие трансмуральные инфаркты связаны со снижением систолического угла поворота ЛЖ и скорости диастолического раскручивания, что коррелирует с пониженной ФВ [16–18].

После инфаркта миокарда в его области развивается неоднородный интерстициальный фиброз, стенка постепенно изменяет свои движения во время систолы. В результате возникает ишемическая кардиомиопатия, приводящая к увеличению объемов и расширению ЛЖ, что в конечном итоге приводит к сердечной недостаточности [19].

В группе кардиохирургических пациентов, в которую были включены 26 человек (86,7%) после протезирования аортального клапана и 4 (13,3%) человека после протезирования митрального клапана, медиана показателя угла ротации сердца составила — (5,09 [2,7; 8,7])

Рис. 1. Корреляционные взаимоотношения между углом ротации сердца и ФВ ЛЖ у пациентов с ДКМП, АЛЖ и контрольной группы.

Табл. 3. Показатели угла ротации сердца и ФВ ЛЖ у кардиохирургических пациентов и контрольной группы (Ме [q1; q3])

|

Группы |

Угол ротации сердца ( φ (град.) |

Фракция выброса левого желудочка |

|

*Кардиохирургические пациенты (n = 30) |

5,09 [2,7; 8,7] |

64 [51; 66,8] |

|

**Контрольная группа (n = 30) |

10,97 [10,5; 12,2] |

65 [62; 67,5] |

|

Сравнение показателей угла ротации сердца и ФВЛЖ у пациентов исследуемых групп |

||

|

Кардиохирургические пациенты — контрольная группа |

(p<0,001) |

(p = 0,26) |

Примечание : * — пациенты с протезированными клапанами сердца;

** — пациенты без структурных и функциональных изменений сердца.

(Таблица 3), что статистически значимо ниже, чем у пациентов из контрольной группы, (p<0,001), где медиана показателя угла ротации сердца составила — (10,97 [10,5; 12,2]) (Таблица 3). При этом ФВ ЛЖ у данной группы пациентов в пределах нормальных значений (медиана — 64 [51; 66,8]) (Таблица 3). При сравнении группы кардиохирургических пациентов и контрольной группы статистически значимых различий показателя ФВ ЛЖ не выявлено (p = 0,26).

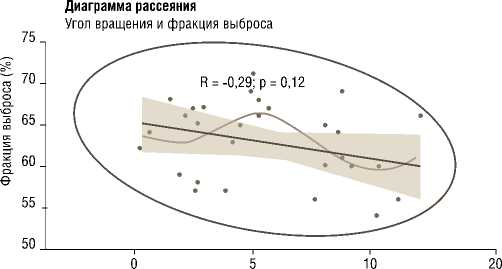

При корреляционном анализе взаимосвязи между углом ротации сердца, рассчитанным по данным КАГ и ФВ ЛЖ, полученным по данным ЭхоКГ, у кардиохирургических пациентов выявлена незначимая обратная корреляция (г = -0,29), не достигающем уровня статистической значимости p = 0,12). Данные анализа в графическом виде представлены на рисунке 2.

В результате изучения сократительной функции миокарда у кардиохирургических пациентов были выявлены низкие значения угла ротации сердца при нормальных значениях ФВ ЛЖ — (5,09 [2,7; 8,7]), что статистически

Рис. 2. Корреляционные взаимоотношения между углом ротации сердца и ФВ ЛЖ у пациентов с протезированными клапанами сердца.

значимо ниже, чем у пациентов из контрольной группы, (p<0,001).

Выявленные низкие значения угла ротации сердца у пациентов после протезирования аортального клапана, при нормальных значениях ФВ ЛЖ, могут быть связаны с ещё не восстановленной сократительной функции миокарда, что согласуется с литературными данными.

Ряд исследователей указывают, что восстановление или некоторое увеличение сократительной функции миокарда после протезирования аортального и митрального клапана — это длительный процесс и во многом зависит от степени выраженности патологической деформации сердца до проведения хирургической коррекции стенозов.

После уменьшения нагрузки на миокард ЛЖ вследствие ликвидации стеноза аортального отверстия в большинстве случаев наблюдается значимый прирост ФВ ЛЖ у всех пациентов, сохраняющийся и в отдаленные сроки, что свидетельствует об обратимости изменений насосной функции ЛЖ при аортальном стенозе. Улучшение ФК сердечной недостаточности у большинства пациентов в отдаленном периоде тоже свидетельствует об обратимости негативных процессов в миокарде ЛЖ при аортальном стенозе. В ряде случаев, когда развитие порока зашло слишком далеко, восстановления сократительной функции ЛЖ не происходит, а иногда выявляется ее снижение в послеоперационном периоде [20].

Степень выраженности патологической деформации сердца при пороках митрального клапана до операции оказывает непосредственное влияние на интенсивность и степень восстановления геометрии сердца в отдаленные сроки после хирургической коррекции клапанной патологии. После протезирования митрального клапана геометрия сердца улучшается, но степень и характер восстановления достоверно зависят от характера и тяжести исходной патологии, влияющих на процессы ремоделирования полостей сердца на ранних и отдаленных сроках после операции [21].

Таким образом, угол ротации сердца, рассчитанный по новой методике оценки механики вращательного движения сердца по данным КАГ, объективно показывает наличие нарушений сократительной функции миокарда у пациентов после протезирования аортального и митрального клапанов. Показатель угла ротации сердца у пациентов после операции протезирования аортального и митрального клапанов дает возможность оценки степени восстановления сократительной функции миокарда.

Заключение

Новая методика оценки механики вращательного движения сердца, основанная на математических расчетах угла ротации сердца по данным КАГ, позволяет в зависимости от полученных результатов определить наличие или отсутствие нарушений сократительной способности миокарда у пациентов кардиохирургического профиля. Данная методика расширяет современные представления о диагностических возможностях КАГ и дополняет имеющиеся сведения о механике вращательного движения сердца. Показатель угла ротации сердца может служить предиктором ранней диагностики нарушения сократительной функции миокарда, и его диагностическая ценность повышается в сочетании с показателями ЭхоКГ и других диагностических методов оценки функциональных параметров сердца.

Внедрение разработанной методики оценки механики вращательного движения сердца по данным КАГ в клиническую практику позволяет улучшить диагностику нарушений сократительной способности миокарда у пациентов, экстренно поступающих в кардиологический центр с представлением об остром коронарном синдроме в ситуациях, когда КАГ является первичным этапом диагностики до проведения ЭхоКГ. Выявление показателя угла ротации сердца ниже порогового значения свидетельствует о наличии у пациента нарушения сократительной функции миокарда и расширяет показания для других диагностических методов исследования.

Угол ротации сердца — новый, малоизученный показатель оценки сократительной способности миокарда. Для решения возможности внедрения данной методики в рутинную клиническую практику необходимы дополнительные исследования с большим количеством пациентов кардиохирургического профиля с целью оценки диагностической точности и нормы показателя при различных патологических состояниях.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Угол ротации сердца как критерий оценки сократительной способности миокарда у пациентов кардиохирургического профиля

- Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020 // Российский кардиологический журнал. — 2020. — №25(11). — С.4083.

- Бокерия Л.А., Неминущий Н.М., Постол А.С. Сердечная ресинхронизирующая терапия. Формирование показаний и современные подходы к повышению эффективности метода // Комплексные проблемы сердечно–сосудистых заболеваний. — 2018. — №7(3). — С.102-116.

- Калюжин В.В., Тепляков А.Т., Беспалова И.Д. и др. Прогрессирующая (advanced) сердечная недостаточность // Бюллетень сибирской медицины. — 2021. — №20(1). — С.129-146.

- Ситникова М.Ю., Федотов П.А., Прокопова Л.В. Высокотехнологичные методы лечения хронической сердечной недостаточности // Кардиология: новости, мнения, обучение. —2017. — №2. — 104-118.

- Шевченко Ю.Л., Бобров Л.Л., Обрезан А.Г. Диастолическая дисфункция левого желудочка. М.: ГЭОТАР–МЕД, 2002. — 151с.

- Шумаков Д.В., Шурыгин С.Н., Тимербаев А.В. Современные хирургические методы лечения дилатационной кардиомиопатии // Вестник трансплантологии и искусственных органов. — 2009. — №11(4). — С.92-96.

- Oh JK, Velazquez EJ, Menicanti L, et al. Influence of baseline left ventricular. Function on the clinical outcome of surgical ventricular reconstruction in patients with ischaemic cardiomyopathy. Eur. Heart J. 2013; 34: 39-47.

- Popescu BA, Beladan CC, Calin A, et al. Left ventricular remodelling and torsional dynamics in dilated cardiomyopathy: reversed apical rotation as a marker of disease severity. Eur. J. Heart Fail. 2009; 11(10): 945-951.

- Mondillo S, Galderisi M, Mele D, et al. Speckle-tracking echocardiography: a new technique for assessing myocardial function. J. Ultrasound Med. 2011; 30(1): 71-83.

- Павлюкова Е.Н., Кужель Д.А., Матюшин Г.В. и др. Ротация, скручивание и раскручивание левого желудочка: физиологическая роль и значение в клинической практике. Региональная фармакотерапия в кардиологии. — 2015. — №11(1). — С.68-78.

- Cameli M, Lisi M, Righini FM, et al. Left ventricular remodeling and torsion dynamics in hypertensive patients. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2013; 29(1): 79-86.

- Wang J, Khoury DS, Yue Y, et al. Left ventricular untwisting rate by speckle tracking echocardiography. Circulation. 2007; 116: 2580-2586.

- Mondillo S, Galderisi M, Mele D, et al. Speckle–tracking ehokardiografiya tehnika ocenki funkcii miokarda. Available at: https://www.usclub.ru/news/item/speckle–tracking–ehokardiografiya–%E2%80%93–tehnika–ocenki–funkcii–miokarda. Accessed 01.01.2020.

- Берестень Н.Ф., Сандриков В.А., Федорова С.И. Функциональная диагностика: национальное лидерство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 784 с.

- Усманова Л.З., Осиев А.Г., Николаева И.Е. и др. Способ ранней ангиографической диагностики сердечной недостаточности: патент на изобретение №2679875 от 13 февраля 2019 г.

- Павлюкова Е.Н., Кужель Д.А., Матюшин Г.В. и др. Ротация, скручивание и раскручивание левого желудочка: физиологическая роль и значение в клинической практике // Региональная фармакотерапия в кардиологии. — 2015. — №11(1). — С.68-78.

- Lang RM, Badano LP, MorAvi V, et al. Recom mendations for cardiac chamber quantification by echocar diography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2015; 28: 1-39.

- Mondillo S, Galderisi M, Mele D, et al. Speckle-tracking echocardiography: a new technique for assessing myocardial function. J. Ultrasound Med. 2011; 30(1): 71-83.

- Вдовенко Д.В., Либис Р.А. Показатели деформации миокарда и диастолическая функция левого желудочка у больных хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса // Артериальная гипертензия. — 2018. — №24(1). — С.74-80.

- Евсеев Е.П., Иванов В.А., Айдамиров Я.А. и др. Отдаленные результаты протезирования при стенозе аортального клапана у пациентов со сниженной сократительной способностью левого желудочка // Кардиология и сердечно–сосудистая хирургия. — 2018. — №11(4). — С.59-63.

- Бокерия Л.А., Косарева Т.И., Макаренко В.Н. Анализ влияния исходной патологии митрального клапана на восстановление геометрии полостей сердца после протезирования // Клиническая физиология сердца. — 2011. — №4. — С.29-33.