Угрозы безопасности в XXI веке: какими их видят в России?

Автор: Мамытова Анжелика

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Безопасность

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Угроза, Россия, безопасность, новая идентичность, общественное мнение, политические элиты, масс-медиа, терроризм, новые теоретические подходы в сфере безопасности, отношение к международным акторам

Короткий адрес: https://sciup.org/14911943

IDR: 14911943

Текст статьи Угрозы безопасности в XXI веке: какими их видят в России?

После завершения холодной войны понимание безопасности на Западе заметно изменилось. С угрозами ей там стали ассоциировать, например, пандемии. XXI век принес новый вызов безопасности — терроризм. Начиная с середины 1990-х годов, Россия не раз подвергалась террористическим атакам; достаточно вспомнить взятие заложников на Северном Кавказе в 1995–1996-х годах и в Москве в 2002 году, взрывы жилых домов в 1999 и гражданских самолетов в 2004 году, наконец бесланскую трагедию. Кроме терроризма, Россия сталкивается с другими непривычными для нее угрозами, в частности, создаваемыми наркотрафиком и нелегальной миграцией. Так, по данным Управления ООН по Координации Гуманитарных вопросов и Верховного Комиссара ООН по беженцам 1, на территории России находятся более 5 млн нелегальных трудовых мигрантов. Необеспеченный статус способствует поиску ими заработка через участие в нелегальном ввозе наркотиков, оружия и людей. Россия стала одной из главных транзитных зон и стран-потребителей наркотиков на северном маршруте наркотрафика из Афганистана в Европу 2. В свою очередь, наркотрафик и торговля женщинами ведут

Анжелика Мамытова, магистрант факультета политических наук (Department of Political Science) Стокгольмского университета, Стокгольм (Швеция).

к дальнейшему распространению эпидемии СПИДа, которая после окончания холодной войны унесла жизни куда большего числа людей, чем террористические атаки. И все это происходит в то время, когда Россия проходит через этап установления новой государственной легитимности и формирования идентичности. Ибо, как справедливо отметил Н. Косолапов, «России — в ее постсоветских параметрах — в составе бывшего СССР не существовало, поэтому выделиться из последнего чисто механически она просто не могла» 3. Важно знать, как новые угрозы безопасности России понимаются ее политическим классом, трактуются в СМИ и воспринимаются населением. В статье и предпринята попытка дать ответ на этот вопрос.

Теория безопасности

В рамках традиционного теоретического подхода к безопасности государство обычно рассматривается как такой суверенный актор международных отношений, у которого общество и стоящие над ним политические институты едины. При данном понимании автоматически предполагается, что политические структуры государства пользуются авторитетом у электората. Но в новой России идеология, легитимировавшая институты советского гоударства, более не актуальна, российским политическим институтам еще предстоит обрести законность в глазах населения. Следовательно, контекст современной России требует, чтобы даже теми, кто придерживается традиционной парадигмы, понимание угроз политическими структурами и населением рассматривалось — хотя бы временно, на первоначальном этапе исследования — по отдельности.

Между тем современная политическая теория вообще предполагает разделение государства на политические структуры и общество. С момента окончания холодной войны теоретики безопасности отошли от концепции реализма, фокусировавшейся на военной безопасности и на государствах как исключительных акторах международной политики. Появились новые подходы, предполагающие более широкое понимание безопасности. Уже с начала 1990-х годов ведущие теоретики безопасности начали доказывать необходимость расширения фокуса и проблематики исследований, посвященных изучению взаимоотношений между политическими структурами и обществом. Б. Бузан отмечал в 1991 году: «Для целей анализа безопасности в понятие “государство” должно вкладываться содержа- ние, достаточно широкое для того, чтобы им можно было охватить и динамику отношений внутри каждого отдельного комплекса “территория — правительство — общество”, и еще более всеохватные и системные способы взаимодействия таких комплексов друг с другом» 4. Ведущих западных специалистов в области безопасности стал все более занимать вопрос о том, как на политическом уровне формируются само понятие национальной безопасности и ее «повестка» и какова при этом связь между представлениями о потенциальных угрозах безопасности и идентичностями, распространенными в том или ином государстве/обществе 5. Ибо «выживание для общества — это вопрос идентичности, идентичность общества выражается в том, как оно говорит об угрозах его существованию» 6. Если придерживаться привычных терминов социальной антропологии, необходимость самоидентификации или соотнесения себя с так называемой группой «мы» почти всегда оказывается обусловлена представлением об угрозе для такой группы, более или менее отчетливо формулируемым, как только группа «мы» определена. Равным образом, идентификация потенциальных угроз непосредственно связана с идентификацией «другого», вторая нередко оказывается частью первой, первая предшествует второй.

Безопасность — не только состояние, но еще и представление и цель, причем именно представление о безопасности играет едва ли не ключевую роль в триаде 7. С учетом этого обретают глубокий смысл слова Бузана: «Безопасность — это практика соотнесения себя со всем, практика, посредством которой любой вопрос становится вопросом безопасности — и вовсе не потому, что он представляет собой реальную угрозу существованию, а потому, что представлен как угроза» 8. Следуя данной линии рассуждений, можно сделать вывод, что появление представления о новых, так называемых невоенных или неконвециональных, угрозах в некоторых случаях можно интерпретировать и как результат намеренного преувеличения угроз или даже их «изобретения» с определенными целями. Применительно же к России, как к формирующемуся заново государству, особенно важно знать, как, почему, на каких идентификационных основаниях понятие угрозы возникает в общественном сознании и используется политическим классом. Короче, если опираться на новые концепции безопасности, уже совершенно необходим анализ не только официальной правительственной точки зрения, но и представлений об угрозах и идентичностях, разделяемых широкими массами населения России.

Эта методологическая предпосылка нашла свое отражение в структуре статьи: в ней официальному видению угроз, репрезентируемому ex officio Министерством иностранных дел Российской Федерации, и представлениям об угрозах, выявленным у одной из социальных групп в составе российского населения, посвящены отдельные разделы — третий и пятый. Но между ними лежит раздел, в котором понимание угроз исследуется по материалам средств массовой информации.

Такая последовательность не случайна. В современном мире роль масс-медиа отнюдь не может считаться второстепенной, служебной. Большинство ученых при анализе влияния СМИ рассматривают их как силу, непосредственно делающую вклад в содержание и направленность дебатов, ведущихся в обществе, обеспечивающую для населения обмен различными идентичностями, дискурсами, понятиями и их усвоение. Ю. Хабермас вообще определял масс-медиа как промежуточную общественную сферу, которая является одновременно и механизмом, регулирующим изменения в государстве и обществе, и катализатором этих изменений 9. Российский ученый И. Засурский образно сравнил страницы российских газет с «главной ареной», с которой осуществляется — и напрямую, и косвенными путями — внедрение идеологии в массовое сознание 10. Правда, тут же встает вопрос, насколько нынешние российские СМИ независимы от политических институтов страны. Достаточно распространено мнение, что в силу целого ряда политических и экономических обстоятельств они находятся под контролем и даже под давлением государства 11, из-за чего возникают большие сомнения относительно объективности предоставляемой ими информации. Тем не менее при всех возможных искажениях российские СМИ на деле являются местом аккумуляции дебатов и дискурсов, проходящих в различных регионах страны и на различных уровнях общества, следовательно, хотя бы поэтому более или менее полно отображают актуальные понимания угроз безопасности. Если бы в обществе отсутствовало представление об этих угрозах, вопросы безопасности в СМИ не поднимались бы и не обсуждались.

Дизайн исследования

Главная цель исследования, по результатам которого написана статья, заключалась в выявлении и предварительном анализе представлений об угрозах, которые можно было бы признать доминирую- щими в России на политическом уровне, в СМИ и среди населения. Анализ, в свою очередь, должен был показать, имеются ли совпадения и различия в представлениях на трех уровнях — власти, прессы и населения — и в чем они выражаются. Также стояла задача выяснить, актуальны ли в современной России неконвенциональные угрозы, заметно представленные в дискуссиях, ведущихся на Западе, и влияет ли процесс конструирования новой национальной идентичности на понимание угроз в России.

Для рассмотрения ситуации на официальном политическом уровне были использованы документы МИДа РФ за 2000–2004 годы. Их анализ позволил установить, с какими понятиями, акторами и регионами ассоциировались в то время угрозы. Чтобы выяснить, как угрозы отображались российской прессой, были взяты газеты за 2001 и 2004 годы: более проправительственные по своей ориентации «Российская газета», «Комсомольская правда» и «Труд» и более оппозиционные «Известия» и «Московские новости» 12.

Задача отразить весь спектр представлений населения, непосильная для отдельного исследователя, разумеется, не ставилась. Решено было ограничиться опросом студентов старших курсов гуманитарных факультетов Московского, Санкт-Петербургского, Волгоградского и Барнаульского университетов. Всего были заполнены 152 анкеты: 30 в Москве, 66 — в Санкт-Петербурге, 29 — в Волгограде и 27 — в Барнауле. Выбор именно студентов определялся следующим. Во-первых, понимание угроз среди студентов позволяет с высокой степенью вероятности определить, каким будет это понимание у будущего поколения российского политического класса, так как выпускники гуманитарных факультетов — это завтрашние работники государственных учреждений, неправительственных организаций, социальных служб, и те идеалы и впечатления, которые сформировались у них сейчас, будут принесены ими на рабочие места. Важность мнений студентов еще в 1970-х годах отмечал Рональд Ингельхарт, обосновывавший свою позицию тем, что «период максимального обособления молодежной культуры, приходящийся на время завершения обучения в школе и пребывания в колледже, совпадает с периодом наибольшего развития познавательных навыков» 13. Во-вторых, в России студенты — одна из крупных социальных групп: в 1998/99 учебном году в РФ насчитывалось 3 598 тыс. студентов, обучавшихся в 914 высших учебных заведениях; в 2002/03 году их было уже 5 948 тыс. и обучались они в 1039 вузах страны 14. На долю студентов приходится 6,1% трудоспособного населения России 15. Попутно решалась и другая задача: сопоставление самоидентификации респондентов и, как следствие, понимание ими угроз безопасности в разных городах России — не только в столичных (Москва и Санкт-Петербург), но и в периферийных (Барнаул, Волгоград), — дабы выяснить, влияет ли на них региональный/географический контекст.

Понимание угроз на официальном политическом уровне в России

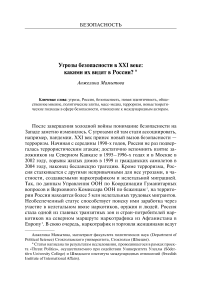

Поиск на сайте МИДа РФ по слову «угроза» дал в общей сложности 3 920 документов в 21 тематическом секторе. Были отобраны 2 311 документов, датируемых 2000–2004 годами. Количество документов, упоминающих понятие «угроза» в различных значениях и контекстах, неуклонно нарастало в первые годы XXI века, хотя в 2003–2004 годах темп этого нарастания замедлился (рис. 1).

Два ярко выраженных скачка в количестве упоминаний угроз, приходящиеся на 2001 и 2002 годы, были, на наш взгляд, вызваны соответственно событиями 11 сентября и захватом заложников в концертном зале на Дубровке. Скорее всего, именно эти масштабные террористические атаки ускорили осознание угроз безопасности.

Рис. 1. Изменение количества документов МИДа РФ, содержащих понятие об угрозе безопасности, с 2000 по 2004 годы

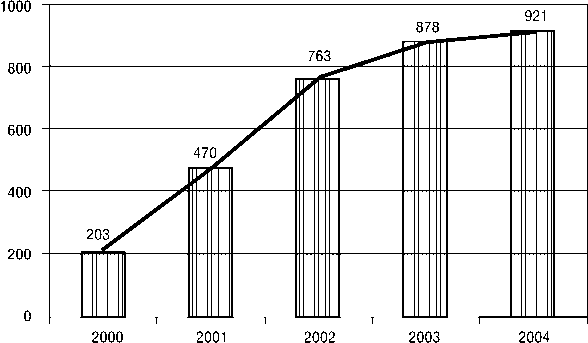

Рис. 2. Количество документов МИДа РФ, содержащих понятие об угрозе безопасности, за три месяца до террористических атак в 2001 и в 2004 годах и три месяца спустя

Надо отметить, что по количеству упоминаний лидирующую позицию уже в 2000 году занимала ассоциация с угрозой терроризма (табл. 1). Среди других наиболее актуальных угроз мы видим триаду «организованная преступность — наркотики — трафик людей» и понятие военной угрозы, в котором соединились представления об опасности как обычного оружия, так и оружия массового уничтожения (в первую очередь это ядерные боеголовки). Данные категории угроз остаются самими актуальными с 2000 по 2004 годы.

Состав и встречаемость упоминаний об угрозах — следствие скорее импульсивной реакции на события, в которых эти угрозы реализовались, чем планомерных усилий по их предупреждению. Об этом свидетельствуют датировки документов МИДа РФ за 2001 и 2004 годы с упоминаниями угроз: их явно больше после громких терактов (рис. 2).

Мониторинг актуальности различных угроз, свидетельством которой является доля документов с упоминаниями конкретной угрозы в годовом количестве документов с упоминаниями угроз, показывает: когда трагических событий, вызванных действиями террористов, в мире не происходило, угроза терроризма уступала первое место другим угрозам.

Таблица 1

Распределение упоминаний угроз по видам угроз: документы МИДа РФ, 2000–2004 годы (%)

|

Виды угроз |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

|

Всего документов с упоминанием угроз, |

203 |

470 |

763 |

442 |

433 |

|

в том числе создаваемые/локализуемые (%): |

|||||

|

терроризмом |

42 |

58 |

65 |

58 |

69 |

|

оргпреступностью, трафиком наркотиков, оружия и людей |

42 |

23 |

25 |

45 |

39 |

|

болезнями (включая СПИД), биологическим терроризмом |

0,5 |

2 |

0,5 |

0,7 |

0,7 |

|

обычным оружием и оружием массового уничтожения |

24 |

12 |

11 |

20 |

17 |

|

размещением оружия в космосе |

8 |

3 |

1,4 |

0,7 |

0,5 |

|

расширением НАТО на восток |

0,9 |

1,7 |

– |

– |

0,2 |

|

сепаратизмом/национализмом |

11 |

5 |

2 |

3,1 |

1,4 |

|

религиозным фундаментализмом |

3 |

0,4 |

– |

0,2 |

– |

|

локальными конфликтами/экстремизмом |

15 |

15 |

9 |

14 |

10,8 |

|

новыми коммуникационными технологиями |

4 |

2 |

0,4 |

0,5 |

1 |

|

процессами глобализации |

0,9 |

0,9 |

0,8 |

– |

– |

|

нелегальной миграцией |

2 |

– |

1,8 |

2,5 |

2,5 |

|

демографическими проблемами |

0,5 |

– |

– |

– |

– |

|

экологическими проблемами |

1,5 |

– |

1,2 |

3 |

1,6 |

|

экономическими проблемами |

2 |

0,4 |

0,9 |

1,8 |

1,6 |

|

политическими/социальными/культурными проблемами |

9 |

0,4 |

1 |

1 |

0,2 |

|

на Балканах |

4,4 |

11 |

0,9 |

– |

0,5 |

|

в Азии в целом |

18 |

18 |

17 |

14 |

7,6 |

|

на Ближнем Востоке |

1,5 |

5 |

4 |

4,5 |

2,7 |

|

на Кавказе |

5 |

0,2 |

5 |

1,8 |

1,6 |

|

без уточнения источника угроз |

7 |

6 |

15 |

18 |

17 |

Составлено и подсчитано по документам МИДа РФ, размещенным на:

Таблица 2

Распределение упоминаний основных угроз: документы МИД РФ, 2000–2005 годы (%)

|

Виды угроз |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

|

Терроризм |

42 |

58 |

65 |

58 |

69 |

51 |

|

Оргпреступность, трафик наркотиков, оружия и людей |

42 |

23 |

25 |

45 |

39 |

24 |

|

Обычное оружие и оружие массового уничтожения |

24 |

12 |

11 |

20 |

17 |

14 |

Составлено и подсчитано по документам МИДа РФ, размещенным на:

E. Лакло, Б. Бузан и др. отмечают иерархичность и столкновения актуальностей различных угроз в посвященном им дискурсе 16. О том же свидетельствуют и данные, отображаемые табл. 2. При взгляде на нее сразу бросается в глаза, что больше всего документов, в которых угроза национальной безопасности ассоциируется с терроризмом, приходится на 2002 и 2004 годы, то есть на те годы, когда жертвой террористических атак становилась сама Россия. И напротив, в 2003 и в 2005 годах, когда особенно громких терактов не случилось, количество документов МИДа, упоминающих угрозу терроризма, снижалось. Вывод очевиден: когда происходящими событиями в дискурсе об угрозах актуализируется угроза терроризма, падает актуальность угроз, представляемых триадой «организованная преступность — наркотики — трафик людей», равно как и актуальность представлений о военной угрозе (обычное оружие — оружие массового поражения). И наоборот, когда угроза терроризма не стояла особо остро, ее по уровню актуальности опережали другие угрозы. Безусловно, что эта закономерность в первую очередь объясняется содержанием событийного ряда, как бы подпирающего официальный дискурс угроз; но нельзя не задуматься и о том, какое влияние на создание и смену образов актуальных угроз оказывают политические круги.

Более глубинный анализ документов МИДа позволяет разбить их на несколько групп, различающихся по одному критерию: с какими понятиями об угрозах в рамках каждой группы оказывается связанной угроза терроризма (табл. 3). Всего таких групп выделено нами шесть, причем в двух из них связь терроризма с другими видами деятельности, угрожающими национальной безопасности России, не

Таблица 3

Ассоциация в документах МИДа РФ понятия «угроза» с другими понятиями

|

Документы ассоциации |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

|

Всего документов, |

15 |

14 |

29 |

12 |

17 |

|

в том числе с ассоциациями (%): |

|||||

|

терроризм |

20 |

14 |

18 |

50 |

41 |

|

терроризм — нелегальная миграция |

– |

– |

6 |

– |

6 |

|

терроризм — наркотики, преступность — экстремизм — оружие массового уничтожения |

40 |

35 |

6 |

8 |

29 |

|

терроризм — Афганистан |

– |

– |

24 |

8 |

– |

|

терроризм — Кавказ |

27 |

35 |

22 |

8 |

24 |

|

терроризм — Афганистан — Кавказ |

– |

2 |

6 |

8 |

– |

|

терроризм — Афганистан — наркотики — экстремизм — оружие массового уничтожения |

13 |

14 |

18 |

18 |

– |

Составлено и подсчитано по документам МИДа РФ, размещенным на сайте

локализована в пространстве, тогда как в документах четырех остальных групп эта связь получает четкую территориальную привязку либо к Кавказу, либо к Афганистану, либо к обоим регионам сразу (чем устанавливается как бы двойной уровень взаимосвязи угроз). В то же время по своему удельному весу в общем числе документов с упоминаниями взаимосвязанных угроз лидируют следующие три группы.

Первая группа (средний за пятилетие процент документов с упоминаниями отличительной для группы связки угроз — 23,6): терроризм — наркотрафик — организованная преступность — экстремизм — оружие массового уничтожения. Пример: «...В последнее время предметом повышенной озабоченности России, наших партнеров в регионе и за его пределами являются международный терроризм и наркоугроза, которые сильно подрывают общую безопасность» 17.

Вторая группа (23,2%): терроризм — Кавказ. Пример: «Трансграничный терроризм — одна из главных проблем для многих стран... для безопасности Российской Федерации особую угрозу представ- ляет наличие чеченских террористов и международных бандитов в Панкийском ущелье на территории Грузии» 18.

Третья группа (12,6): терроризм — Афганистан — наркотики — экстремизм — оружие массового уничтожения. Пример: «С российской стороны будут подтверждены наши известные озабоченности относительно исходящих с афгано-пакистанского направления угроз терроризма, экстремизма и нелегального оборота наркотиков» 19.

Как видно из табл. 3, связки угроз, ассоциируемые с Афганистаном, образуют не одну, а две группы. И нет ничего удивительного в том, что только что упомянутая группа более представительна по всем параметрам. Ведь она «собирает» реальные, из года в год повторяющиеся угрозы: Россия с ее протяженными и плохо контролируемыми границами — одна из главных стран транзита и потребления афганского героина и опиума; при талибах страны Центральной Азии — партнеры России по СНГ и союзники по Договору о коллективной безопасности — находились под прямой угрозой вторжения экстремистов с территории Афганистана; после свержения режима талибов угроза связки «терроризм — экстремизм» со стороны Афганистана заметно уменьшилась (но не исчезла полностью), зато усилился поток наркотиков.

Вторая группа документов с упоминанием связок, ассоциируемых с Афганистаном, не столь обширная и убедительная. И поскольку в ней декларируется связь между террористами с Северного Кавказа и Аль Каидой, базировавшейся (а отчасти и сейчас базирующейся) в Афганистане, она вполне может быть отнесена и к связке «терроризм — Кавказ» и тогда выйдет на первое место. В то же время следует заметить, что пик локализаций терористической угрозы на Кавказе совпадает с периодом активных действий сил федерального центра во время второй чеченской кампании. Это позволяет предположить, что частая ассоциация угрозы терроризма в 2000–2002 годах с Кавказом во многом отражает стремление властей обелить в глазах общественного мнения внутри страны и за ее пределами «зачистки» и другие нарушения прав человека в Чечне.

Понимание угроз в российских СМИ

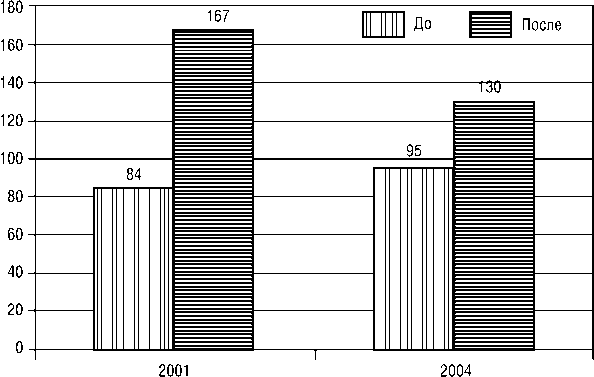

Количество газетных статей, в которых упоминается концепт «угроза», возросло с 2000 по 2004 годы и в проправительственных газетах, и в оппозиционных. Так в 2001 в «Труде» было 57 статей с упоминанием понятия «угроза», к 2004 году их количество поднялось до 89. В «Московских новостях» в 2001 году была напечатана 101 аналогичная статья, в 2004 году — уже 220 (рис. 3).

Как и в официальных документах МИДа, в российских средствах массовой информации количество статей с упоминанием угрозы заметно возрастало непосредственно после громких терактов. И опять можно сделать заключение, что то была просто реакция на происходящее. Так, в «Известиях» за два месяца — за месяц до террористических актов 11 сентября 2001 года и за месяц после них — была найдена в общей сложности 191 статья с упоминанием угроз безопасности, и 75 из них, или 39%, были опубликованы до падения башен Всемирного торгового центра, 116, или 61%, — после террористических актов 11 сентября 2001. Похожая динамика отмечена и в 2004 году: до трагедии в Беслане отображали понятие «угроза» 40% всех статей (82 из 200 за два месяца), после нее — 60% (118 из 200). При просмотре «Российской газеты» и «Комсомольской правды» за два месяца 2004 года оказалось, что в течение месяца после бесланских событий были напечатаны в первой газете 67 статей из 76 (88%), содержавших понятие «угроза», во второй — 96 из 111 (86%).

И в 2001 году, и в 2004 в проанализированных российских газетах доминирующее положение среди всех упоминавшихся угроз занимала угроза терроризма (табл. 4).

Рис. 3. Рост числа статей с упоминанием угроз в газетах «Труд» и «Московские новости»

Таблица 4

Отображение представления об угрозах в статьях российских газет в 2004 году

|

Виды угроз |

«Известия» |

«Труд» |

«МН» |

|

Терроризм |

59 |

37 |

37 |

|

Наркотики |

1 |

0 |

0 |

|

Обычное оружие и оружие массового уничтожения |

2 |

4 |

0 |

|

Экстремизм |

0 |

3 |

0 |

|

Нелегальная миграция |

0 |

3 |

0 |

|

Экономические проблемы |

0 |

0 |

14 |

|

Политические/социальные/культурные проблемы |

0 |

0 |

11 |

|

Угрозы на Кавказе |

2 |

4 |

0 |

В проправительственных газетах (слабо в «Российской» и вполне заметно в «Комсомолке») прослеживается тенденция к выстраиванию жесткой связки между терроризмом и Кавказом и даже к персонификации феномена терроризма в так называемых «террористических бандах», действующих на Северном Кавказе (табл. 5).

В целом можно говорить о высокой степени тождества двух алгоритмов: того, с помощью которого угрозы национальной безопасности России отображаются в российских средствах массовой информации, и того, который используется политическими институтами России для официального озвучивания и иерархизации угроз.

Респонденты: идентичности и угрозы

В первом разделе статьи отмечалось, что современная Россия является фактически новым государством с еще не выкристаллизовавшейся идеологией и потому особое значение имеет поиск идентификационных оснований понятия угрозы в общественном сознании. В методическом плане это означает, что анализ понимания угроз жителями России должен быть сопряжен с выяснением образцов их самоидентификации.

Из полученных в четырех российских городах 152 студенческих ответов на вопрос о цивилизационной принадлежности России в 70

Таблица 5

Ассоциация угрозы с Кавказом: «Российская газета» и «Комсомольская правда», 1 августа — 30 сентября 2004 года

|

Статьи /ассоциации |

«Российская газета» |

«Комсомольская правда» |

|

Всего статей, |

76 |

111 |

|

в том числе с ассоциацией (%): |

||

|

терроризм |

28 |

52 |

|

терроризм — меры против него |

29 |

32 |

|

терроризм — меры против него — СМИ |

3 |

|

|

терроризм — Кавказ |

3 |

|

|

терроризм — Кавказ — террористические банды |

5 |

12 |

|

терроризм — Беслан |

6 |

68 |

Составлено и подсчитано по статьям с упоминанием угроз, размещенным на сайтах и

(45%) респонденты отнесли Россию к особой «евразийской» цивилизации, в 52 (33%) — к отдельной «русской». Типичными были ответы: «...Россия расположена между Западом и Востоком, связана с людьми этих стран» 20; «...Русская культура, где еще вы найдете похожее» 21; «Русская культура уникальна, у нее есть русский дух, которого нет и который не будет понят ни западной ни восточной культурами» 22; «Своя культура, которая не похожа ни на что в мире» 23. Только 29 респондентов — всего 18% — вписывали Россию в европейский цивилизационный контекст, и лишь шесть респондентов — жалкие 4% — отнесли ее к Азии. Таким образом, вне зависимости от индивидуального выбора между «евразийским» или «русским», доминирующим среди российских студентов оказался образец самоидентификации, обособлявший их и от Запада, и от Востока.

Посмотрим теперь, каким было отношение наших респондентов к различным международным акторам, в особенности к ассоциируемым с Западом. Следует заметить, что этот сюжет неоднократно исследовался учеными и выводы их порой диаметрально расходятся. Восприятие Запада зависит от степени сохранения общественным сознанием в России положительного или отрицательного отношения к недавнему советскому прошлому, в котором Запад неизменно ассоциировался с противником. Однако и по этому вопросу налицо принципиальные расхождения между специалистами. Так, Е. Б. Светлиц-кая уже в 1997 году отмечала, что с бывшим СССР отождествляет себя лишь меньшая часть россиян 24, между тем как Ш. Вагнсон тремя годами позднее, то есть еще в 2000 году, утверждал, что для большинства жителей России Советский Союз до сих пор является основным ориентиром при самоидентификации, а те, кто такую идентификацию не приемлет, ориентируются на более исторически ранний идеал царской России 25. Тем более очень интересно рассмотреть взаимосвязь самоидентификации молодежи в новой России и ее отношения к различным международным акторам, в первую очередь к Западу.

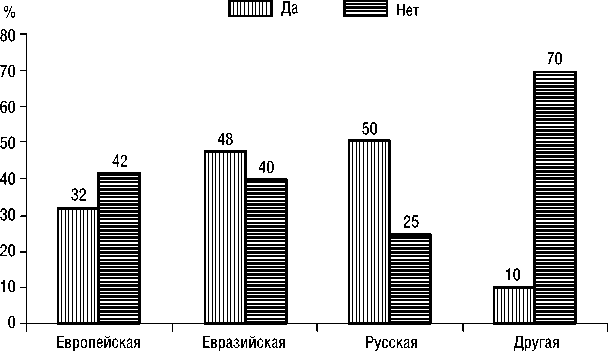

Можно предположить, что отмеченная выше полярность суждений обусловлена, как минимум, двумя обстоятельствами. Прежде всего имеют значение сдвиги во внутри- и внешнеполитической ситуации, под влиянием которых в общественных настроениях и происходят колебания в отношении как к советскому прошлому, так и к Западу. Не менее важно и то, каким образом сама постановка вопроса представляет Запад респонденту. Одно дело, когда вопрос подталкивает к восприятию Запада как некой цельности, другое — когда респонденту предлагается оценить разные составляющие образа Запада. Представляется, что в первом случае вероятность негативной оценки выше. В частности, на рис. 4 и 5 показано, что большинство респондентов, независимо от регионального контекста, воспринимают НАТО как непосредственную угрозу безопасности России, тогда как отношение к расширению Европейского союза во многом иное: значительно меньшее число респондентов видело в нем непосредственную угрозу для России.

При анализе данных ответов сквозь призму самоидентификации («европейской», «евразийской», «русской», другой) прослеживается следующая закономерность. Группа респондентов, отождествляющих Россию с европейской цивилизацией, относительно спокойно смотрит даже на расширение НАТО на восток. А вот другие группы, отождествляющие Россию с «евразийской» и «русской» цивилизациями, дают куда большее число тех, кто убежден в наличии потенциальных угроз для России со стороны Запада. Тут особенно показательны дополнительные к ответам замечания респондентов, поясняющие негативное отношение к НАТО: «...Потому что они (НАТО. — А. М. ) на стороне США 26 ; НАТО — это военная организация с доминированием

Как вы считаете, расширение НАТО угрожает РФ?

Рис. 4. Восприятие расширения НАТО как потенциальной угрозы безопасности РФ в зависимости от самоидентификации респондентов

Как Вы считаете, расширение Европейского союза угрожает РФ?

Рис. 5. Восприятие расширения ЕС в зависимости от самоидентификации респондентов

США 27 » . Равным образом и отношения между Россией и НАТО рассматриваются в рамках старой идеологии противостояния. Так, среди полученных ответов читаем: «Если НАТО действительно останется работающей организацией, она подомнет под себя бывшее величие России» 28 ; «Потому что НАТО было создано в противовес России» 29 ; «Контроль НАТО над внутренними проблемами России возрастет» 30 ; «Есть потенциал увеличения контроля НАТО на тех территориях, где есть интерес России 31 » .

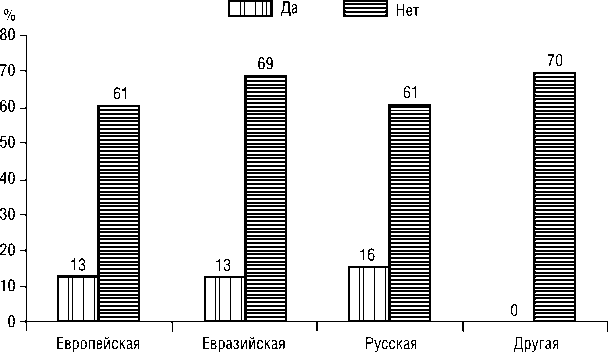

Еще одна интересная деталь: независимо от самоидентификации, большинство респондентов воспринимают Кавказский регион как источник непосредственных угроз для России (рис. 6). Правда, есть одно исключение: ответы респондентов, не являющихся этническими русскими. Для них память о повлекших за собой множество жертв терактах, связываемых общественным сознанием непосредственно с «кавказцами», не столь болезненная, что в какой то степени позволяет им сохранять большую объективность в отношении к Кавказу, чем русским. Можно говорить и о том, что образ Кавказа как ближайшего и самого «страшного» источника угроз для России был окончательно сформирован на политическом уровне в 2000–2002 годах, активно транслировался и транслируется российскими средствами массовой информации и по сей день непременно

Как Вы считаете, ситуация на Кавказе — угроза для РФ?

Рис. 6. Представление о Кавказе в зависимости от самоидентификации респондентов

Как Вы считаете, расширение Европейского союза угрожает РФ?

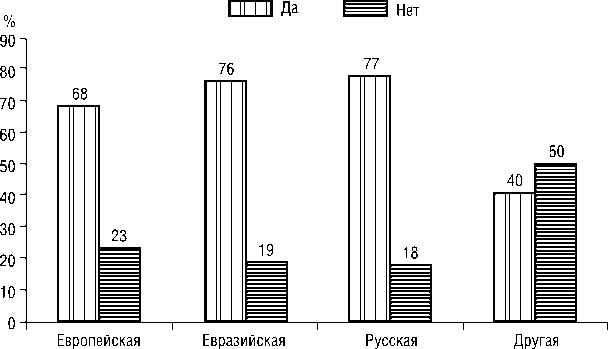

ЕШ Волгоград Щ Барнаул [~~| Санкт-Петербург ■ Москва

Рис. 7. Иерархия угроз в представлениях студентов РФ присутствует в связанных с безопасностью и угрозами ей ассоциациях населения России.

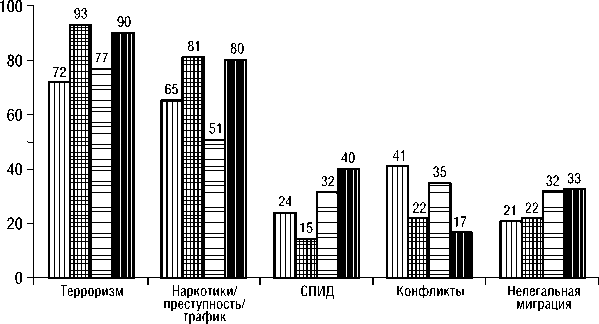

Вместе с тем при анализе представлений об угрозах для России были выявлены не только сходства, но и различия в понимании этих угроз населением и политическим классом. И в обыденном, и в политическом сознании терроризм, с одной стороны, и триада «организованная преступность — наркотики — трафик людей», с другой, выступают соответственно угрозами номер один по важности и номер два. Но в определении третьей по значимости угрозы политики и студенты расходятся: для первых таковой является военная угроза (обычные вооружения и оружие массового уничтожения), для вторых (рис. 7) — угроза, создаваемая ВИЧ-инфекцией, этническими конфликтами и нелегальной миграцией.

Заключение

Выводы из нашего исследования могут быть представлены следующим образом.

-

1. После окончания холодной войны невоенные/неконвенцио-нальные угрозы национальной безопасности действительно стали актуальными для России.

-

2. Из них самыми актуальными являются угрозы, создаваемые, во-первых, терроризмом, во-вторых. организованной преступностью и двумя направлениями ее деятельности — производством и распространением наркотиков и трафиком оружия и людей. Эти две угрозы занимают две верхние строчки в иерархии актуальности угроз на всех уровнях наблюдения — политическом, медийном, обыденном.

-

3. Актуальность угроз в понимании политических элит и при отображении этих угроз в российских СМИ определяется позицией, которую нельзя считать проактивной. Российское правительство оказалось неспособно предугадать и предотвратить потенциальные террористические акты, только реагировало на них. Что касается динамики дискурсов о разных угрозах, то, когда в правительственных документах и статьях СМИ актуализировалась угроза терроризма, внимание к другим угрозам уменьшалось, и наоборот.

-

4. В пространственном отношении источник самой актуальной угрозы, террористической, в основном ассоциируется с Кавказским регионом. Эта ассоциация была создана на политическом уровне в 2000–2002 годах, отображена в российских СМИ и прочно закрепилась в понимании угроз населением России. Показательно, что, хотя респондентами были студенты старших курсов, то есть, казалось бы, наиболее думающая часть молодой России, представление о первостепенной угрозе терроризма с Кавказа доминирует и в их сознании.

-

5. Если представление о террористической угрозе с Кавказа было целенаправленно сформировано и с помощью СМИ внедрено в сознание населения политическим классом России, то широко распространенный среди населения стереотип ожидания опасностей с Запада в большей мере является «пережитком прошлого». Российские политические структуры не смогли предложить людям целостную новую идеологию, поэтому старая идеология «холодной войны» не исчезла. В результате образовался разрыв между официальной внешнеполитической доктриной и позицией населения: первая не нацеливает на противостояние с Западом, вторая во многом обнаруживает приверженность идеологии такого противостояния.

-

6. Расхождения между политическим и массовым сознанием отмечаются и в том, как угрозы ранжируются. Например, для студенческой молодежи угроза СПИДа — третья по степени актуальности, тогда как на политическом уровне повышенное внимание ей не уделяется.

Список литературы Угрозы безопасности в XXI веке: какими их видят в России?

- Special report on labor migrants in Russia/UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs, 17 March 2004//http://www.justiceinitiative.org/db/resource2/fs/?file> id=13344&rand=0.485743309256.

- Mamytova A. Country Fact Sheets:Russia 2004; Townsend J. and Mamytova A. Country Fact Sheets:Afghanistan 2004/Central Asia -Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2005//http://www.silkroadstudies.org/new/inside/publications/fact_sheets.htm.

- Косолапое Н. Становление субъекта российской внешней политики//Pro et Contra, 2001. Т. 6. № 1-2: Внешняя Политика России: 1991-2001. Ч. I. С. 10.

- Buzan В. People, States and Fear. Harlow, Pearson Education, 1991. P. 60.

- Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe. Ed. By B. Buzan, O. Waever, M. Kelstrup and P. Lemaitre. 1993, London, Pinter 1993.

- Buzan B. Social Security: The Concept//Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe... P. 25

- Миграция и безопасность в России/Под ред. Г. Витковской и С. Панарина/Московский Центр Карнеги. М., Интердиалект +, 2000. С. 18-19.

- Buzan В. Security Analysis//Buzan В., Waever О., de Wilde J. Security: A New Framework For Analysis. London, Lynne Rienner Publishers, 1998. P. 24.

- Habermas J. Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Polity Press, 1989. P. 42.

- Zassoursky I. Media and Power in Post-Soviet Russia. New York, M. E. Sahrpe, 2004. P. 9

- RichterA. Local Media Legislation in Russian Provinces: An Old and Winding Road//International Journal of Communications Law and Policy, 1998/1999. Issue 2.

- Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton, Princeton University Press, 1977. P. 10.

- Логинов Д. М. Высшее образование как ресурс адаптации населения к социально-экономическим изменениям в современной России. Канд. дис. М., 2004. С. 14.

- www.perepis2002.ru

- Laclau E. Discourse//Goodin R. and Petit P. (eds.). A Companion to Contemporary Political Philosophy. Oxford, Blackwell, 1993. P. 21;

- Из интервью В. В. Путина французской газете «Фигаро» от 27 октября 2000 года.

- Иванов И. С. Россия и Индия: вместе в борьбе с международным терроризмом. Стратегическое партнерство в действии//Российская газета, 2002, 2 декабря.

- Яковенко А. В. Интервью в связи с официальным визитом министра иностранных дел России И. С. Иванова в Пакистан//РИА Новости 2003, 13 июня.

- Светлицкая Е. Б. Новая российская идентичность//Общественные науки и современность, 1997. № 1. С. 72.

- Wagnsson С. Territoriality and Threat Perceptions: Russian Identities in the Making//L. Aggestam and A. Hyde Price (eds.). Security and Identity in Europe: Exploring the New Agenda. London, MacMillan Press Ltd., 2000. P. 175.