Укорочение длительности энергетического воздействия – увеличение эффективности прямого фотоэлектрического преобразования

Автор: Петраков Алексей Васильевич, Федяев Юрий Сергеевич

Журнал: Спецтехника и связь @st-s

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

На основе выявленного эффекта повышения фоточувствительности высокоомных полупроводников при микро(нано)секундных экспозициях расширен диапазон использования фотополупроводников - растровых регистраторов быстропротекающих процессов – до пико(фемто)секундных значений времен экспозиций.

Эффект повышения фоточувствительности, полупроводник, микро(нано)секундные экспозиции, растровые регистраторы быстропротекающих процессов, пико(фемто)секундные экспозиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14967168

IDR: 14967168

Текст научной статьи Укорочение длительности энергетического воздействия – увеличение эффективности прямого фотоэлектрического преобразования

Достижения физики микромира и физики макромира все чаще взаимообусловлены с достижениями таких отраслей науки, техники и производства, как химическая, энергетическая, электронная, космическая, оборонная и другие, а если детальнее, то определяются неотложным и успешным решением многих динамических задач. Поэтому разработка методов физической и технической диагностики различных явлений и процессов (в том числе быстропротекающих и кратковременных) имеет важное научное и практическое значение. Особенно востребованы методы и устройства, позволяющие получать экспериментальную информацию в реальном масштабе времени с возможностью использования ее в целях мгновенной (высокоскоростной) коррекции режимов экспериментального и технологического оборудования [1].

В [2] были проанализированы и показаны возможности методов флуктуационной диагностики, в частности осциллографирования электрических параметров (токов, потенциалов и других) быстропротекающих процессов с требуемым временным разрешением. Однако в значительном ряде случаев для повышения информативности необходимо одновременно визуальное наблюдение за развитием быстропро-текающих процессов.

Такая задача решается с помощью автоматического высокоточного телевизионного метода [3], в котором используется измерительная линия «телевизионная система – ЭВМ», обладающая высокой точностью измерений, возможностью фиксации промежуточных результатов эксперимента с помощью разного рода дисплеев и последующей корректировки эксперимента, набором необходимого количества экспериментальных данных за минимальное время. Условием успеха телевизионного метода является целенаправленное по характеристикам использование передающей телевизионной трубки (ПТТ) или же современного прибора с зарядовой связью (ПЗС). Последние имеют более энергочувствительные элементы (пиксели) с присадками мышьяка, фосфора, теллура и др.

В устройствах специального телевидения применяются два принципиально различных типа передающих трубок: с переносом электронного изображения и без переноса (видикон и его варианты). Трубки типа видикон обладают одним решающим преимуществом: воспроизведение изображения на их мишени происходит с помощью изменения фотопроводимости (внутренний фотоэффект), в то время как в трубках с переносом электронного изображения (суперортикон) – за счет фотоэмиссии электронов с фотокатода на мишень. Трубки без переноса проще в эксплуатации и дешевле. Поэтому именно их разновидности (видикон, плюмбикон, кремникон и другие) выбраны в качестве объектов исследований, ориентированных на широкое применение в составе ПТТ автоматических телевизионных комплексов измерения быстропротекающих процессов.

Теоретические исследования работы фотополупроводников при укорочении длительности засветок (в режиме микро- и наносекундных засветок) показали следующее [4, 5]:

-

1) в начале после освещения фотополупроводника потоком E образование неравновесных носителей пропорционально времени освещения t осв ( t осв < τ ), где τ – время жизни неравновесных носителей; на начальном линейном участке нарастания фотопроводимости рекомбинация не сказывается;

-

2) количество неравновесных носителей, образующихся в единицу времени, пропорционально интенсивности освещения (это означает, что при резком повышении интенсивности освещения следует ожидать ускоренного формирования потенциального рельефа на мишенях трубок видиконного типа);

-

3) так как стационарное значение фототока устанавливается приблизительно за одно или два времени пролета (время пролета составляет порядка 10-8 с), то при длительностях засветок t осв = 10–6…10–7 с значение потенциального рельефа, образованного фототоком, будет пропорционально произведению Е × t осв ;

-

4) по мере увеличения t осв при условии Е × t осв = const рост количества неравновесных носителей в единицу вре-

- мени уменьшается, так как начинает сказываться процесс рекомбинации (tосв ≥ τ). Это позволяет сделать вывод, что короткие засветки (меньшие времени жизни носителей) большой интенсивности эффективнее постоянной засветки и импульсных засветок, обычно применяемых при использовании фотополупроводников (фотопреобразователей), то есть для получения одного и того же сигнала при коротких засветках большой интенсивности потребуется меньше Ext осв.

Экспериментальные исследования работы ПТТ как фотоэлектрического преобразователя проводились с использованием импульсной лампы– вспышки ИСШ-15 (микросекундные засветки) и импульсных лазеров (засветки длительностью 15 и 40 нс) [3, 5]. При микросекундных засветках потребовались экспозиции на 40…60% меньшие, чем при постоянном освещении для получения одного и того же сигнала во всех случаях сравнительных измерений (видиконы ЛИ425, ЛИ414 и другие).

При засветках длительностью 15 и 40 нс значение энергии сигнала на входе ПТТ обеспечивало получение на выходе ПТТ отношения сигнал/помеха, равное 10 и более. Выигрыш в значениях экспозиции составлял от 10 до 15 раз для всех используемых ПТТ (ЛИ425, ЛИ457, ЛИ439, ЛИ438, ЛИ431) и различных типов фотомишений (гомогенная мишень на основе трехсернистой сурьмы; ок-сидно-свинцовая мишень со структурой p-i-n фотодиода; гетероструктурная мишень на основе селенида кадмия).

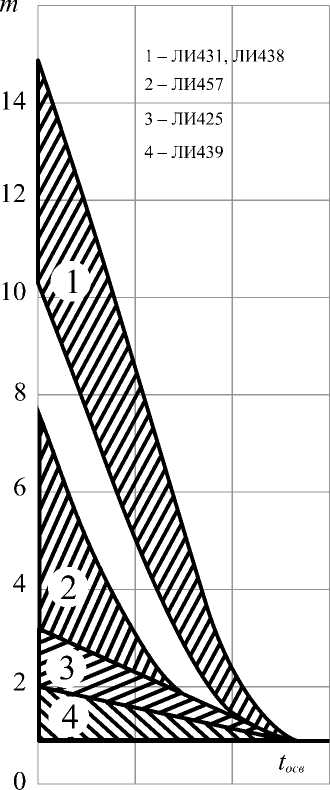

С учетом результатов экспериментов в значение тока сигнала ПТТ – ic предлагалось (статьи 1970 гг.) ввести коэффициент т, учитывающий эффективность длительности засветки. Тогда ic = const при m Е × tосв = const, где E – интенсивность (мощность) света на определенной длине волны; tосв – длительность освещения. Таким образом, в стационарных режимах работы видиконов (фотопреобразователей) в условиях непрерывного освещения т = 1, при микросекундных засветках т = 1,1…1,5 и даже 2. При наносекун-дных засветках коэффициент m значительно больше – до 10…15 (рис. 1).

10 100 1000 нс

Рис. 1. Зависимость коэффициента m от длительности экспозиции t осв [1, 3, 5, 12 – 15, 17, 19 – 31, 43]

тельностей взаимодействий (воздействий). Конкретно можно сослаться на работы, выполненные в ОИВТ РАН [7, 8] и ИОФ РАН [9].

Источником фемтосекундных лазерных импульсов являлась титан-сапфи-ровая лазерная система, генерирующая импульсы длительностью 150 фс на длине волны 800 нм. Исследовались смещения алюминиевой пленки от импульсных лазерных ударов, регистратор с использованием ПЗС-матрицы [7, с. 142 – 143].

Для воздействия на пылевую плазму использовался разряд емкостного типа (импульсы напряжения длительностью 3…9 нс с фронтом нарастания 3 нс, амплитудой 8500 В и частотой следования 0,1…1000 Гц). Пылевая структура в сечении лазерного ножа регистрировалась цифровой скоростной камерой FASTEE Hispec с разрешением 1280 на 1024 пикселей при скорости съемки до 500 кадр./с. Исследовалась амплитуда колебаний отдельных частиц в зависимости от частоты следования наносекундных импульсов [8, с. 408 – 409].

Фирмы Японии, Германии, США поставляют телевизионные регистраторы кратковременных и быстропро-текающих процессов обсуждаемых временных диапазонов. Предлагают такую технику и российские разработчики-изготовители [10, 11]. Их достижения обсуждены в [12].

В монографии [13] обобщен опыт исследований, разработок и применения автоматических систем для считывания бесфильмовых и фильмовых изображений с высокой точностью (при относительной приведенной погрешности измерения геометрических координат до 10-5). С использованием предыдущих книжных изданий [14 – 19] и частично [20] на базе, прежде всего, авторских исследований характеристик видиконов [21 – 23], видиконов с памятью [24], крем-никонов [25], суперортиконов [26], плюмбиконов [27] систематически изложены общие подходы построения читающе-опознающих автоматов трех принципиально различных исполнений: оптико-механических (лазерных) сканаторов, на основе электронно-лучевых трубок «бегущее пятно» и на основе энергоэлектрических координатных преобразователей (пе-

-15-12 -9-6-3 О 1 2 3 bt

° эксп

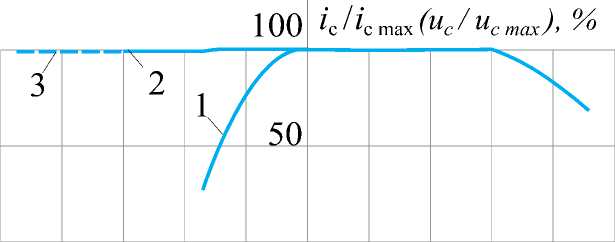

Рис. 2. Временные границы работы фотослоев ПТТ и ПЗС (tэксп , с) при Etэксп ≈ const (зависимость 2 расширена в зависимость 3 на основе ряда последующих публикаций, например [1, 5, 7 – 14])

редающие телевизионные трубки, приборы с зарядовой связью), в том числе высокоточных растровых регистраторов быстропротекающих (мкс, нс, пс, фс) процессов.

К настоящему времени (2013 г.) действенность закона взаимозаместимо-сти для передающих телевизионных приборов с внутренним фотоэффектом, обнаруженная в 1970 г. [28], затем повторно исследованная в 1979 г. [29], многократно подтверждена в авторских работах (например [5]) и рядом уважаемых авторов – сотрудников весьма знаменитых ОИВТ РАН [7, 8] и ИОФ РАН [9]. На рис. 2 представлены временные границы работы фотослоев ПТТ и ПЗС на основе российских [1,7 – 11] и зарубежных (в [12] упомянуты фирмы Kodak, Aptina, Sony, Lumenera, Cypress) источников. Высокоскоростные телевизионные камеры производят известные фирмы Redlake (США), Pco.dimax (Германия), Fastvideo (Россия), Videoscan (Россия) – регистрируют до 50000 кадров/с. NHK (Япония) заявляет 1 000 000 регистрируемых кадров в секунду, но серия может состоять лишь из 144 кадров.

Описания и результаты исследований телевизионных комплексов регистрации треков в искровых и стримерных камерах (мкс и нс времена свечения треков) опубликованы в журнале «Приборы и техника эксперимента» [30 – 32], в препринтах 60 – 70 гг. ХХ века [33, 34], защищены авторскими свидетельствами [35, 36].

Внешний вид книжных изданий [12 – 20] представлен на 3-й странице обложки журнала.

Совсем свежее – следующее. 27.03. 2013 г. в ФИАНе им. П.Н. Лебедева состоялись ХХХVII Вавиловские чтения по люминесценции (симпозиум). Три доклада [37 – 39] были представлены как освещающие достижения последних лет в исследованиях процессов импульсной фото(опто)электроники. В [37] – а это Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – исследованы импульсные режимы оптовоздействий на легированные сплавы теллурида свинца, а также соединений свинца с рядом других присадок (варианты олова). Особенности экспериментов: воздействия импульсами пико(нано)секун-дной длительности в терагерцовом диапазоне частот (0,1…10 ТГц) электромагнитного спектра. Представленная кинетика фотопроводимостей совершенно схожа с исследованиями кинетики фотопроводимости при микро(нано)секундных засветках в видимом и инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра, например [5, 14, 23 – 25 и др.].

При анализе проблем развития кремниевой оптоэлектроники [38] (Институт физики микросистем РАН, г. Нижний Новгород) можно было упомянуть и [25] – результаты отечественных исследо- ваний 35-летней давности, которые неоднократно затем публиковались в книгах [3, 14, 17] и обзорах [31].

В [39] (Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН) обсуждены циркулярный фотогальванический эффект и индукцированный фотогальваниче- ский эффект при анализе спиновых фототоков в полупроводниковых гетероструктурах.

Импульсные режимы работы приемников электромагнитных [40 – 42] и акустических [40, 41] волн обсуждены на основе экспериментальных и теоретических исследований.

Ранее [43] одиннадцатью соавторами была подана заявка во ВНИИГПЭ на предполагаемое открытие совместно от четырех предприятий различных ведомств: ВЗЭИС, НИКИМТ, ВНИИ «Электрон», ЦКБ «Астрофизика» ■

Список литературы Укорочение длительности энергетического воздействия – увеличение эффективности прямого фотоэлектрического преобразования

- Баранов Н.Н., Петраков А.В. Явление увеличения эффективности прямого фотоэлектрического преобразования в режиме нано(микро)секундных длительностей энергетического воздействия. Материалы Юбилейной научной конференции, посвященной 50-летию ОИВТ РАН. -М.: Объединенный институт высоких температур РАН, 2011. -С. 198 -201.

- Баранов Н.Н. О возможности применения методов флуктуационной диагностики для анализа состояния и работоспособности систем и объектов различной физической природы./Известия Академии наук. Энергетика, 2004. -№ 6. -С. 61 -73.

- Петраков А.В. Автоматические телевизионные комплексы для регистрации быстропротекающих процессов. -М.: Энергоатомиздат, 1987. -152 с.

- Гершберг А.Е. Передающие телевизионные трубки с внутренним фотоэффектом. -М.: Радио и связь, 1973. -256 с.

- Чувствительность передающих телевизионных трубок с внутренним фотоэффектом при кратковременных экспозициях. А.В. Петраков, В.А. Вайсберг, А.Е. Гершберг, В.П. Горохов и др.//Вопросы радиоэлектроники. Серия «Техника средств связи», 1980. -Выпуск 1. -С. 83 -93.

- Батенин В.М., Баранов Н.Н. Создание новых видов автономных энергоустановок на основе методов прямого преобразования энергии./Известия Академии наук. Энергетика, 1997. -№ 2. -С. 3 -27.

- Исследования прочностных свойств алюминия в условиях высокоскоростного растяжения при воздействии фемтосекундного лазерного импульса./М.Б. Агранат, С.И. Ашитков, Г.И. Канель, П.С. Комаров, В.Е. Фортов. Материалы Юбилейной научной конференции, посвященной 50-летию ОИВТ РАН. -М.: ОИВТ РАН, 2011. -С. 142 -146.

- Воздействие наносекундных импульсов напряжения на пылевую плазму в тлеющем разряде./Л.М. Василяк, В.И. Молотков, В.Н. Наумкин, В.Я. Печеркин, Д.Н. Поляков. Материалы Юбилейной научной конференции, посвященной 50-летию ОИВТ РАН. -М.: ОИВТ РАН, 2011. -С. 407 -410.

- Щелев М.Я. Фемтосекундная фотоэлектроника (прошлое, настоящее, будущее)./Успехи физических наук, 2000. -№ 9. -С. 1002 -1017.

- www.fastvideo.ru.

- www.videoscan.ru.

- Петраков А.В., Лагутин В.С. Телеохрана, 4-е изд., доп. -М.: Academia, 2012. -504 с.

- Петраков А.В., Выскуб В.Г. Высокоточные телевизионные читающие автоматы. -М.: Энергоатомиздат, 2008. -576 с.

- Петраков А.В., Харитонов В.М. Высокоточные телевизионные комплексы для измерения быстропротекающих процессов. -М.: Атомиздат, 1979. -160 с.

- Петраков А.В. Совмещение телевизионных растров. -М.: Радио и связь, 1985. -96 с.

- Петраков А.В. Знакомство с цифровым телевидением: охранно-защитные технологии. -М.: ООО «Инсвязьиздат», 2003. -92 с.

- Петраков А.В. Телевидение предельных возможностей. -М.: Знание, 1991. -64 с.

- Петраков А.В. Введение в электронную почту. -М.: Финансы и статистика, 1993. -208 с.

- Петраков А.В., Гершберг А.Е., Суриков И.Н. Передающие устройства систем охранного видеонаблюдения. -М.: ЦНТИ «Информсвязь», 2003. -196 с.

- Петраков А.В. Совмещение разноспектрозональных и прецизионных телевизионных растров. -М.: РадиоСофт, 2009. -208 с.

- Петраков А.В., Горохов В.П. Передающая трубка для телевизионного автомата съема информации с искровых камер. -Известия АН АрмССР. Серия Физика, 1968. -№ 1. -С. 32 -35.

- Петраков А.В., Горохов В.П., Лупаков И.В. Некоторые параметры видиконов при засветке короткими импульсами большой интенсивности./Приборы и техника эксперимента, 1969. -№ 1. -С. 223.

- Видикон ЛИ415 в режиме микросекундных засветок./А.В. Петраков, А.Е. Гершберг, В.П. Горохов, Я.Я. Венде и др./Техника кино и телевидения, 1969. -№ 4. -С. 57 -59.

- Некоторые параметры видиконов ЛИ414 при микросекундной экспозиции./В.П. Горохов, А.Г. Лапук, А.В. Петраков, Л.М. Холомеева./Электронная техника. Серия 4 (электронно-лучевые и фотоэлектрические приборы), 1969. -Выпуск 4. -С. 3 -7.

- Кремниконы ЛИ446 в режиме импульсного экспонирования микросекундной длительности./В.П. Горохов, Е.Е. Левина, А.В. Петраков, И.Н. Петров и др./Техника кино и телевидения, 1978. -№ 3. -С. 49 -52.

- Автоматический съем информации со стримерных камер супертиконом./Т.Л. Асатиани, В.П. Горохов, В.А. Иванов, А.В. Петраков./Приборы и техника эксперимента, 1972. -№ 4. -С. 64 -65.

- Горохов В.П., Ершов И.В., Петраков А.В. Увеличение быстродействия телевизионных комплексов бесфильмового съема информации с искровых камер./Приборы и техника эксперимента, 1975. -№ 1. -С. 46 -48.

- Петраков А.В. О действенности закона взаимозаместимости для видиконов при импульсной засветке малой длительности./Электронная техника. Серия 4 (электронно-лучевые и фотоэлектрические приборы), 1970. -Выпуск 5. -С. 14 -17.

- Петраков А.В. О границах действенности закона взаимозаместимости для передающих телевизионных трубок с внутренним фотоэффектом./Техника кино и телевидения, 1979. -№ 12. -С. 49 -50.

- Петраков А.В. Телевизионный бесфильмовый метод измерения координат быстропротекающих процессов./Приборы и техника эксперимента, 1977. -№ 1. -С. 7 -16.

- Петраков А.В. Развитие телевизионного басфильмового метода измерения координат быстропротекающих процессов./Приборы и техника эксперимента, 1980. -№ 6. -С. 5 -17.

- Видиконная автоматическая система для регистрации координат треков частиц в искровых камерах с непосредственной связью с ЭВМ./Э.С. Беляков, В.А. Клевалин, А.В. Петраков и др./Приборы и техника эксперимента, 1972. -№ 5. -С. 249.

- Исследование основных характеристик телевизионного автомата съема информации с искровых камер./А.В. Петраков, В.М. Харитонов, В.П. Горохов, В.А. Клевалин. -Препринт Ереванского физического института АН Арм.ССР ЕФИ-ВИТ -1(68). -Ереван: АРУС, 1968. -27 с.

- Исследование работы телевизионного автомата съема информации с искровых камер на пучке электронно-кольцевого ускорителя/В.А. Клевалин, Б.А. Лебедев, А.В. Петраков и др. -Препринт Ереванского физического института АН Арм.ССР ЕФИ-ВИТ -22(73). -Ереван: АРУС, 1973. -22 с.

- А.с. 260978 (СССР). Преобразователь координат треков искровой камеры в цифровой код./А.В, Петраков, В.П. Горохов, В.А. Клевалин, В.М. Харитонов. -Бюллетень изобретений, 1970. -№ 4.

- А.с. 936455 (СССР). Способ регистрации излучения от объектов с регулируемой яркостью./А.В. Петраков. -Бюллетень изобретений, 1982. -№ 22.

- Хохлов Д.Р. Новый тип локальных электронных состояний в легированных сплавах на основе теллурида свинца: фундаментальные и прикладные аспекты. XXXVII Вавиловские чтения по люминесценции. 27. 03. 2013. -ФИАН им. П.Н. Лебедева, 2013.

- Красильник З.Ф. Проблемы развития кремниевой оптоэлектроники. XXXVII Вавиловские чтения по люминесценции. 27. 03. 2013. -ФИАН им. П.Н. Лебедева, 2013.

- Бельков В.В. Спиновые фототоки в полупроводниковых гетероструктурах. XXXVII Вавиловские чтения по люминесценции. 27. 03. 2013. -ФИАН им. П.Н. Лебедева, 2013.

- Федяев Ю.С., Федяев С.Л., Петраков А.В. Системное обеспечение безопасности современных и перспективных предприятий. Труды Международной конференции «Современное телевидение и радиоэлектроника». -М.: ФГУП «МКБ Электрон», март 2013. -С. 288 -290.

- Дворянкин С.В., Меньшаков Ю.К., Петраков А.В. Демаскирующие признаки лазерных систем и источников гидроакустического излучения. Материалы научной сессии НИЯУ МИФИ -2013 (в трех томах). Том 2 (Проблемы фундаментальной науки. Стратегические информационные технологии). -М.: НИЯУ МИФИ, январь 2013. -С. 211.

- Баскакова Е.С., Петраков А.В., Федяев Ю.С. Физические основы утечки видеоинформации техническими каналами. -М.: НИЯУ МИФИ, 2013. -110 с.

- Петраков А.В., Гершберг А.Е., Горохов В.П., Касаткина И.А., Лапук А.Г., Любатуров В.М., Михайлов-Теплов Н.Н., Суриков И.Н., Хачатуров Н.А., Цырлин Л.Э., Яковенко В.С. Заявка во ВНИИГПЭ на предполагаемое открытие «Эффект повышения фоточувствительности высокоомных полупроводниковых слоев при коротких длительностях экспозиций». Январь 1988 г. Заявители: ВЗЭИС, НИКИМТ, ВНИИ «Электрон», ЦКБ «Астрофизика».