Украшения днепровского культурного круга на раннесредневековых памятниках линии Кривца в верховьях р. Воронеж

Автор: Сыщиков Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы к истории костюма

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема присутствия украшений 1-й группы днепровских раннесредневековых кладов (по О. А. Щегловой) на памятниках культурной линии Кривца в верховьях р. Воронеж. Целью публикации является привлечение наибольшего числа аналогий украшениям круга днепровских раннесредневековых кладов 1-й группы с поселения Кривец-4. Задачей является поиск украшений, сходных с теми, что были обнаружены на обозначенном памятнике. При работе с материалами был применен сравнительно-типологический метод. Результатом работы стало увеличение количества аналогий для украшений днепровского культурного круга, обнаруженных на памятнике Кривец-4. На основании обнаружения клада 1-й группы днепровских раннесредневековых кладов (по О. А. Щегловой) близ г. Острогожска было сделано предположение о возможности существования «моста» между раннеславянскими культурами Поднепровья и памятниками в верховьях р. Воронеж.

Раннее средневековье, колочинская культура, пеньковская культура, славяне, мордва, 1-я группа днепровских раннесредневековых кладов, фибула, браслет, поясная накладка, подвеска

Короткий адрес: https://sciup.org/143173147

IDR: 143173147 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.282-296

Текст научной статьи Украшения днепровского культурного круга на раннесредневековых памятниках линии Кривца в верховьях р. Воронеж

Раннее проникновение днепровского культурного элемента на территорию Окско-Донской равнины фиксируется поселенческими и погребальными памятниками, открытыми Б. А. Фоломеевым, С. И. Андреевым, А. М. Обломским и другими исследователями в ходе разведок и раскопок в верховьях р. Воронеж (рис. 1). В 2011 г. на основе обнаруженных материалов А. М. Обломским была выделена верхневоронежская группа памятников раннего Средневековья, датируемая V–VII вв. Помимо этого внутри указанной группы были выделены две культурные традиции: древности, показывающие связь с пеньковской культурой и, предположительно, памятниками типа Чертовицкого-Замятино, были http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.260.282-296

объединены в культурную линию Ярок, а памятники колочинской традиции – в линию Кривец ( Обломский , 2012а. С. 198).

С культурной линией Ярок в настоящее время связываются следующие памятники: Ярок-5, Ярок-9, Стаево-4, Стаево-5, Красный Городок-4, Большая Кузьминка-4А, представляющие собой неукрепленные селища. Время появления носителей данной традиции в верхнем течении р. Воронеж оценивается не ранее второй половины V в. ( Обломский , 2012а. С. 198; Бирюков , 2016. С. 43–49). Позднее на обозначенной территории появляются памятники типа Кривца, время существования которых, скорее всего, относится к VII в., хронология определена по серии украшений и поясных наборов, о которых речь пойдет далее. К культурной линии Кривца помимо эпонимного поселения Кривец-4 относятся Ярлуково, Новоникольское-8 и Коровий Брод, ( Обломский , 2012а. С. 193). Исчезновение верхневоронежской группы во второй половине – конце VII в., по мнению А. М. Обломского, связано с войнами в обширном ареале Поднепровья, которые повлекли за собой общую смену культур от степной зоны до верховьев Днепра и Западной Двины (Там же. С. 199).

Материалы верхневоронежских памятников демонстрируют связь с раннеславянскими культурами Поднепровья V–VII вв. и представляют набор вещей, относящийся к 1-й группе днепровских раннесредневековых кладов. В 1990 г. О. А. Щегловой была опубликована работа, где клады, условно называемые «древностями антов», были разделены на две группы по составу основных категорий и типов вещей ( Щеглова , 1990. С. 169–175).

В настоящее время к 1-й группе днепровских раннесредневековых кладов относятся комплексы из Мартыновки, Блажков, Малого Ржавца, Хацков, Смо-родино, Мены, Нижней Сыроватки, Колосково, Углов, Цепляево Первого, Трубчевска, Суджи, Гапоново, Козиевки-Новой Одессы, Великих Будков, Валуек, Куриловки, Суджи-Замостья. Помимо перечисленных известны грабительские находки кладов, относящихся к данной группе. Состав кладов достаточно стабилен, в наиболее полной форме представлен в Мартыновском, Суджанском, Гапоновском, Козиевском, Новоодесском и Куриловском комплексах. Их набор сформировался к VII в. и включает детали парадного женского убора из бронзы и серебра, изделия из свинцово-оловянистых сплавов разного назначения, мужские наборные пояса, отдельные предметы вооружения и конской сбруи, некоторые уникальные вещи, назначение которых неизвестно ( Обломский , 2012б. С. 11–13). Ювелирные изделия днепровского культурного круга наиболее широко представлены среди материалов линии Кривца.

Фибулы. С поселения Кривец-4 происходят две фрагментированные большие пальчатые фибулы (рис. 2: 1, 2 ). Обе находки представляют собой обломки нижних щитков с выступами по бокам, циркульным орнаментом и зооморфным окончанием ножек. Первый фрагмент был обнаружен первооткрывателем поселения С. И. Андреевым в 2005 г. ( Андреев, Филимонова , 2008. Рис. 2: 11 ). Фрагмент второй фибулы был найден в ходе раскопок 2011 г. раннеславянской экспедиции РАН под руководством А. М. Обломского ( Обломский , 2012а. Рис. 22: 3 ). Исходя из сохранности материала, можно предположить, что данные застежки относятся к группе фибул с каймой из птичьих голов ( Родинкова , 2004. Рис. 1: 17–22, 41–43 ) или к днепровским пальчатым фибулам типа I.С ( Гавритухин ,

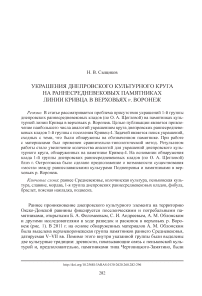

Рис. 1. Памятники V–VII вв. востока Днепровского Левобережья, Верхнего Подонья, бассейна Средней Оки (по: Обломский , 2012а; 2012б)

а – поселения типа Чертовицкое-Замятино; б – могильники типа Животинного; в – памятники колочинской кульryры; г – памятники пеньковской культуры; д – исследованные раскопками раннесредневековые памятники и находки вещей круга кладов древностей антов в верховьях р. Воронеж; е – рязано-окские и древнемордовские могильники с комплексами V–VII вв.; ж – юго-восточная граница мощинской культуры; з – приблизительный ареал памятников с материалами колочинской культуры в Верхнем Подонье

Поселения типа Чертовицкого-Замятино и могильники круга Животинного (по А. М. Об-ломскому): 1 – Подгорное; 2 – Староживотинное-3; 3 – Чертовицкое-3; 4 – Чертовицкое-6; 5 – Замятино-1, 2, 4, 5, 7–10, 12, 13; 6 – Малый Липяг, Крутогорье; 7 – Перехваль; 8 – Каменка-1; 9 – Каменка-4; 10 – Каменка-5; 11 – Ксизово-16, 19, 19А; Острая Лука-4; 12 – Ксизово-8; 13 – Мухино-2; 14 – Лес Озерки; 15 – Коллектив; 16 – Животинное; 17 – Пекшево; 18 – Невежеколодезное; 19 – Ксизово-17; 20 – Лавы; 21 – Шилово

Памятники колочинской культуры (по А. М. Обломскому): 24 – Смольянь; 25 – Мансурово; 26 – Усох; 27 – Хохлов Вир; 28 – Макча; 29 – Кветунь; 30 – Слободка; 31 – Случевск; 32 – устье р. Смячь; 33 – Чаплищи-3; 34 – Красное-4; 35 – Литвиновичи-3; 36 – Харьевка; 37 – Пески; 38 – Гапоново; 39 – Артюшково; 40 – Авдеево; 41 – Воробьёвка-2; 42 – Каменево-2; 43 – Лебяжье-1; 44 – Б. Будки; 45 – Атрюховка; 46 – Казачья Локня (Замощанская дюна); 47 – Княжий; 48 – Картамышево – 1, 2, 3; 49 – Шмырёво-2; 50 – Гочево-3; 51 – Шишино-5

Обломский , 1996. С. 36, 37. Рис. 50: 2–6 ). По типологии А. И. Айбабина, фибулы днепровского круга относятся к I типу – с концентрическими кружками с точками и типу III – с бордюром из птичьих головок ( Айбабин , 1990. С. 22). Застежки указанных групп широко представлены в Восточной и Центральной Европе, но более всего распространены в лесостепном Поднепровье, где входят в состав днепровских раннесредневековых кладов 1-й группы, по О. А. Щегловой ( Щеглова , 1990. С. 169–175), и в Крыму ( Айбабин , 1990. Рис. 18: 2, 5 ; Айбабин, Хай-рединова , 2008. Рис. 12: 40, 41 ).

Малая пальчатая фибула из Кривца (рис. 2: 3 ), по мнению А. М. Обломского, представляет собой упрощенный вариант больших днепровских застежек с некоторыми поздними признаками, к которым относится и циркульный орнамент ( Обломский , 2012а. С. 194). Аналогичная вещь найдена на поселении пеньковской культуры Сурская Забора у с. Волошское Днепропетровской обл. ( Корзухина , 1996. Табл. 108: 1 ). Схожая по форме, но не орнаментированная фибула имеется среди случайных находок с Пастырского городища (Там же. Табл. 28: 7 ).

Браслеты. К проявлению днепровского культурного влияния можно отнести происходящие из Кривца фрагменты бронзовых браслетов с расширенными, округлыми в сечении концами, украшенными орнаментом в виде сетки и параллельных линий (рис. 2: 4, 5 ). По типологии В. Е. Родинковой, данные украшения относятся к типу II, подтипу орнаментированных ( Родинкова, Седин , 2004. С. 240). Как и в случае с фрагментами больших пальчатых фибул, обломки браслетов были обнаружены в ходе разведки С. И. Андреева 2005 г. и стационарных раскопок А. М. Обломского 2012 г.

В Поднепровье наиболее близкие аналогии находкам из Кривца представляют браслеты из городища Никодимово (Там же. Рис. 4: 3 ) и клада из Суджи-Замо-стья ( Родинкова и др ., 2018. Рис. 3: 2 ). Указанные памятники находятся в ареале колочинской археологической культуры. Браслеты, происходящие с указанных памятников, имеют фактически идентичную орнаментацию, состоящую так же, как и в случае с фрагментами браслетов из Кривца, из сетки, заключенной между параллельными линиями.

Памятники пеньковской культуры (по О. М. Приходнюку с дополнениями А. М. Облом-ского): 52 – Хитцы; 53 – Засулье; 54 – Бельск; 55 – Рябовка-3; 56 – Полузерье; 57 – Прогресс; 58 – Фески-3; 59 – Соколово; 60 – Занки; 61 – Задонецкое; 62 – Нижний Бишкинь-1; 63 – Сухая Гомольша; 64 – Яблоново

Раннесредневековые памятники и находки вещей в верховьях р. Воронеж (по С. И. Андрееву, Н. В. Филимоновой, А. М. Обломскому, В. Д. Березуцкому, П. М. Золотареву, Е. А. Куцеву): 22 – Коровий Брод; 23 – Ярлуково; 65 – Кривец; 66 – Красный Городок-2; 88 – Ярок-5; 89 – Воронеж; 90 – Стаево-4, 5, 5А; 91 – Острогожск

Рязано-окские и древнемордовские могильники с комплексами V–VII вв. (по И. Р. Ахмедову, В. И. Вихляеву, А. А. Беговаткину, О. В. Зеленцовой, В. Н. IIIитову): 67 – Пановский; 68 – Елизавет-Михайловский; 69 – Крюково-Кужновскuй; 70 – Шокшинский; 71 – Личадеево; 72 – Стексовский; 73 – Абрамовский; 74 – Тезиковский; 75 – Кузьминский; 76 – Борковскuй; 77 – Дубровичский; 78 – Кораблинский; 79 – Гавердовский; 80 – Заречье-4; 81 – Никитинский; 82 – Шатрищенский; 83 – Борок-2; 84 – Кулаковский; 85 – Ундрих; 86 – Тереховскuй; 87 – Курманский

Рис. 2. Предметы днепровского культурного круга, происходящие с поселения Кривец

1, 2 – фрагменты больших пальчатых фибул; 3 – малая пальчатая фибула; 4, 5 – фрагменты круглодротовых браслетов с расширяющимися концами; 6 – фрагмент браслета с зооморфным окончанием; 7 – серебряная поясная накладка; 8 – колоколовидная подвеска; 9 – монетовидная подвеска; 10 – подвеска, изготовленная из пронизи с выступающими валиками; 11 – бронзовая поясная накладка в виде геральдического щитка с отверстиями (по: Андреев, Филимонова , 2008; Обломский , 2012а; 2012б)

Особого внимания заслуживает аналогия перечисленным изделиям из погребения 7 Кузьминского могильника рязано-окской культуры ( Ахмедов , 2016. Рис. 7: 8 ). Хотя на Средней Оке круглодротовые браслеты с расширяющимися концами появляются в V в., конкретно на рубеже периодов 3A и 3В ( Белоцерковская , 2007. С. 146), данный образец вряд ли имеет отношение к местной традиции. Погребение 7 Кузьминского могильника содержит набор вещей, типичный для днепровских раннесредневековых кладов 1-й группы (по О. А. Щегловой). Погребение совершено по обряду кремации на стороне. Прах и сопровождающие вещи помещены в небольшую ямку и накрыты перевернутым сосудом. Помещение кремации в небольшую ямку является нетипичным для погребального обряда рязано-окской культуры. Почти все изученные регулярными раскопками кремации располагались в ямах обычных для рязано-окских ингумаций размеров, вещи не несли следов влияния огня. Прослеженный в погребении 7 Кузьминского могильника обряд совершенно не характерен для рязанских финнов ( Ахмедов , 2016. С. 70, 71). Аналогии ему стоит искать на западе, а именно в ареале колочинской культуры, где погребения совершались по обряду кремации на стороне и останки помещались в небольшие грунтовые ямки. Тем не менее захоронения, сходные с кремацией из погребения 7 Кузьминского могильника, и для колочинских древностей представляют собой достаточно редкое явление, и встречены лишь в Новом Быхове и Нижней Тощице – всего 2 погребения (тип I вариант 6 по А. М. Обломскому).

Круглодротовые браслеты с утолщенными концами представлены среди восточноевропейских древностей со второй четверти I тыс. и переживают VIII в. ( Горюнов , 1981. Рис. 12: 8, 9 ; Щеглова , 1999. С. 307). В период бытования памятников культурной линии Кривец (VII в.) они широко представлены в древностях Среднего Поднепровья и Днепровского Левобережья. Подобные браслеты имеются в кладах из Малого Ржавца ( Корзухина , 1996. Табл. 4: 1, 2 ), Мартыновки (Там же. Табл. 15: 1, 2 ), Козиевки (Там же. Табл. 50: 3, 4, 7 ), Мены (Там же. Табл. 77: 2, 3 ), Куриловки ( Родинкова , 2010. Рис. 2: 2 ), а также в раннесредневековом погребальном комплексе в Мохначе ( Родинкова , 2011. Рис. 1: 50, 52 ). Известны схожие изделия и за пределами днепровского региона и Среднего Поочья. Так, круглодротовый браслет с орнаментированными расширяющимися концами имеется среди мордовских древностей Елизавет-Михайловского могильника ( Филимонова , 2009. Рис. 1: 4 ). Во всех перечисленных случаях общей является только форма браслетов, орнаментированы перечисленные экземпляры иначе, нежели браслеты из Кривца, Никодимово, Суджи-Замостья и Кузьминского могильника.

Помимо фрагментов круглодротовых браслетов с расширяющимися концами с поселения Кривец-4 происходит обломок браслета с сохранившимся зооморфным окончанием (рис. 2: 6 ). Для Среднего Поднепровья и Днепровского Левобережья данная категория находок представлена не так широко и присутствует в кладах из Козиевки ( Корзухина , 1996. Табл. 49: 6 ; 51: 6, 10 ; 58: 1, 2 ), Ко-лосково (Там же. 104: 1–5 ), Трубчевска ( Приходнюк и др ., 1996. Рис. 9: 8 ), Гапо-ново ( Гавритухин, Обломский , 1996. Рис. 22: 23 ) и Суджи-Замостья ( Родинкова и др. , 2018. Рис. 3: 3 ), а также среди инвентаря погребения 4 кочевнического могильника Рябовка-3 на Сумщине ( Обломский, Терпиловский , 1993. Рис. 2: 7, 8 ).

Важным является то, что и круглодротовые браслеты с расширяющимися концами, и тонкодротовые со штампованными зооморфными окончаниями являются продуктом производства ювелиров лесостепного Поднепровья и днепровского Левобережья ( Щеглова , 1999. С. 307). Исходя из соображений А. М. Обломского по поводу Кривца-4 как возможного центра ювелирного ремесла ( Обломский , 2012а. С. 191), можно предположить, что обнаруженные там браслеты производились на месте. Также хотелось бы еще раз указать на тождественность орнаментации круглодротовых браслетов с расширенными концами из основного ареала колочинской культуры, Кузьминского могильника и обнаруженных в Кривце. Возможно, данный способ орнаментации является некой стилистической традицией, существовавшей у населения колочинской культуры.

Поясные накладки. Помимо пальчатых фибул на поселении была обнаружена серебряная накладка (рис. 2: 7 ), имеющая аналогии в Куриловском кладе ( Родинкова , 2010. Рис. 6: 2–5 ). Кроме того, из Кривца происходит бронзовая поясная накладка в виде геральдического щитка с отверстиями (рис. 2: 8 ), аналогии ей имеются в Суджанском и Трубчевском кладах ( Корзухина , 1996. Табл. 70: 4 ; Приходнюк и др ., 1996. Рис. 11: 4 ).

Подвески. С поселения Кривец-4 также происходит сильно поврежденная подвеска в виде конического колокольчика (рис. 2: 9 ). Колоколовидные подвески типичны для круга днепровских раннесредневековых кладов 1-й группы (по О. А. Щегловой), данную категорию находок содержат клады из Козиев-ки ( Корзухина , 1996. Табл. 54: 1–11 ), Гапоново ( Гавритухин, Обломский , 1996. Рис. 22: 16–19 ), Куриловки ( Родинкова , 2010. Рис. 5: 1–7 ) и Суджи-Замостья ( Родинкова и др. , 2018. Рис. 1: 4, 31–35 ), а также погребение из Смородино ( Корзухина , 1996. Табл. 60: 8–11 ). Присутствует колоколовидная подвеска и в сборах С. И. Андреева с поселения Красный городок-2. Внешняя поверхность изделия орнаментирована четырьмя прочерченными линиями, которые сдвоены у внешнего края. Внутри подвески видны следы крепления язычка в виде железных окислов у основания ( Андреев, Филимонова , 2008. С. 23. Рис. 2: 8 ). Помимо перечисленных параллелей аналогичные подвески встречаются в древностях среднецнинской мордвы. Из погребения 82 Елизавет-Михайловского могильника происходят объемные подвески в виде колокольчиков, орнаментированных горизонтальной линией по корпусу ( Филимонова , 2009. Рис. 1: 3 ), что сближает их с подвеской из Красного Городка-2.

Помимо «колокольчика» с памятника происходит монетовидная подвеска с глазчатым орнаментом (рис. 2: 10 ). Хотя аналогий данному изделию мне найти не удалось, можно также причислить его к одному из проявлений днепровского влияния по причине популярности нанесения аналогичного орнамента на вещи, происходящие из указанной культурной среды.

Также в качестве подвески, по мнению А. М. Обломского, могла использоваться пронизь с выступающими валиками, в которой для подвешивания было сделано отверстие (рис. 2: 11). Данная пронизь относится к типу 2, по Я. В. Во-лодарцу-Урбановичу, и находит аналогии среди материалов кладов из Козиевски (Корзухина, 1996. Табл. 56: 11, 16), Суджи (Там же. Табл. 69: 1–23) и Суджи-За-мостья (Родинкова и др., 2018. Рис. 4: 27), а также с поселения Глинское 4 (Воло-дарец-Урбанович, 2014. Рис. 6: 1). На поселении Бернашовка были обнаружены формочки для отлива пронизей упомянутого типа (Володарец-Урбанович, 2014. Рис. 7: 1–3). В днепровском бассейне находки данной категории украшений концентрируются в верхнем и среднем течении Ворсклы и в верховьях Псла (Там же. С. 44).

В 2013 г. на высоком правом берегу р. Тихая Сосна (правый приток Дона), в 4,5 км северо-восточнее г. Острогожска, был обнаружен клад, содержащий вещи круга «древностей антов» 1-й группы (по А. О. Щегловой). В состав клада входят 32 предмета: 2 целые литые бронзовые пальчатые фибулы; 2 фрагмента литых бронзовых пальчатых фибул; 6 умбоновидных бронзовых подвесок; 1 сердцевидная бронзовая плоская подвеска; 11 бронзовых фрагментов цельнолитых браслетов; 9 стеклянных бусин; нижняя часть лепного глиняного сосуда, в который и были изначально положены перечисленные предметы. В сосуде, кроме того, находились мелкие фрагменты ткани, судя по структуре, возможно, шелковой. При обследовании места обнаружения клада следов поселения обнаружено не было ( Березуцкий и др ., 2017. С. 131, 132). На данный момент это единственный клад 1-й группы (по О. А. Щегловой), обнаруженный в такой близости от ареала памятников верхневоронежской группы. Среди фибул Острогожского клада имеются образцы, близкие к фрагментам фибул из Кривца (Там же. Рис. 1: 1, 5 ), которые относятся соответственно к группе фибул с каймой из птичьих голов и днепровским фибулам типологической линии I (по И. О. Гавритухину). Для синхронных погребальных памятников Крыма известно парное использование застежек данных типов, например в захоронении 9 склепа 38 могильника Лучистое ( Айбабин , 1990. Рис. VI). Обнаружение близ г. Острогожска клада, содержащего вещи круга «древностей антов» 1-й группы (по А. О. Щегловой), делает обоснованным поиск на Верхнем Дону групп раннеславянского населения, тесно связанного с пеньковской и колочинской культурами. Данная, еще не открытая, группа древностей по своей сути могла являться «мостом» между Верхневоронежской группой раннего Средневековья и раннеславянскими культурами Поднепровья.

На данный момент только памятники линии Кривец, а точнее, сам эпоним-ный памятник, дали нам наиболее представительную для верховьев Воронежа коллекцию древностей круга днепровских раннесредневековых кладов 1-й группы (по О. А. Щегловой). Культурная линия Ярка в плане ювелирного комплекса тяготеет к древностям Понтийского региона и демонстрирует лишь изредка проявления днепровского культурного влияния.

После угасания культурной линии Кривца есть некоторые основания искать его наследие в древностях среднецнинской мордвы. К этой мысли подталкивают не только перечисленные случаи присутствия условно днепровских вещей в комплексе украшений из древнемордовских могильников Поценья, но и иные находки днепровского облика, о которых речь пойдет ниже.

Из погребения 121 Елизавет-Михайловского могильника происходит поясная накладка варианта 3б, по И. О. Гавритухину (Гавритухин, Обломский, 1996. Рис. 35: 3), имеющая сходство с прямоугольными ажурными поясными накладками Гапоновского, Мартыновского и Трубчевского кладов, а также с находками из Колосково (Приходнюк и др., 1996. Рис. 14; Гавритухин, Обломский, 1996. Рис. 29: 10–15; Скиба, 2016. Рис. 41: 3). Знаменательно то, что данная накладка отличается от перечисленных аналогов деталями на нижнем щитке, отсутствием валика, а также размерами и пропорциями, что указывает на ее изготовление местным мастером по днепровскому образцу (Гавритухин, Обломский, 1996. С. 24, 25).

Из Елизавет-Михайловского и Пановского могильников происходят две цельные двухчастные поясные накладки, принадлежащие варианту 2б, по И. О. Гав-ритухину (Там же. Рис. 35: 11, 17 ). Аналогией данным находкам может служить накладка из клада, обнаруженного близ с. Цепляево Первое ( Скиба , 2016. Рис. 34: 1 ), расположенного в ареале пеньковской археологической культуры. Несмотря на достаточно широкое распространение, вариант 2б представлен сравнительно небольшим количеством находок, притом в Поценье подобных накладок больше, чем в других регионах. Помимо Цепляево Первого относительно близкий вариант поясной накладки происходит из Керчи ( Гавритухин, Обломский , 1996. Рис. 35: 13 ). Данную находку И. О. Гавритухин отнес к варианту 2б лишь условно, в силу отсутствия других находок, более близких по пропорциям и орнаментации (Там же. С. 24).

Наконечник пояса с боковыми выступами (Там же. Рис. 45: 44 ) из погребения 4 Пановского могильника имеет широкие аналогии среди материалов Северного Причерноморья и Кавказа, но для нас наиболее важно, что параллели имеются и в Среднем Поднепровье среди материалов, происходящих из Гапо-ново, Суджи-Замостья, Майорки, Кагамлыка и Градижска ( Скиба , 2016. Рис. 51: 1–4, 6 ). Орнамент, состоящий из двух линий и ряда неглубоких пропилов, создающих неширокое рифление в начале поясного наконечника, является нетипичным как для Кавказа и Северного Причерноморья, так и Среднего Поднепровья, но имеет аналогии среди материалов из Томниково и Ст. Бадиково. Очевидно, подобный способ орнаментации является отпечатком местной финно-угорской традиции.

Помимо поясного наконечника из погребения 4 Пановского могильника происходит з-образная накладка ( Филимонова , 2009. Рис. 1: 10 ), которая имеет аналогии среди материалов Гапоново, Трубчевска, Гайдар, Козиевки, Градижска и Хацков ( Гавритухин, Обломский , 1996. Рис. 29: 6, 7 ; Скиба , 2016. Рис. 36: 1–7 ). Однако, как и в случае с поясным наконечником из того же погребения, имеется орнамент, состоящий из двух линий ямочек в центральной части изделия, что говорит, скорее всего, о влиянии местной традиции орнаментации ювелирных изделий.

Трехрогая лунница с точечным орнаментом, обрамляющим ее по краю, из погребения 82 Елизавет-Михайловского могильника ( Филимонова , 2009. Рис. 1: 7 ) имеет почти полные аналогии с лунницами из Козиевского клада ( Родинкова , 2003. Рис. 2: 4, 5 ). Несмотря на то что в Поднепровье данный вид украшений не является распространенным и в большей степени представлен в Прибалтике и Прикамье, технологически (является пластинчатой, а не литой и орнаментирована ямочками по краю) лунница из Елизавет-Михайловки тяготеет именно к днепровскому региону, где подобные украшения являются, скорее всего, производными от более сложных импортных изделий (Там же. С. 13. Рис. 2: 1 ).

Вопрос наличия контактов между ранними славянами и древней мордвой начал подниматься еще на заре советской археологии. Одним из первых об этой проблеме упомянул Ю. В. Готье в монографии 1930 г. «Железный век в Восточной Европе». По его мнению, существование подобного взаимодействия подтверждается присутствием небольшого количества трупосожжений на древнемордовских погребальных памятниках VII в. в среднем течении р. Цны (Готье, 1930. С. 152). Позднее данная тема нашла развитие в работе А. П. Смирнова «Очерки древней и средневековой истории народов среднего Поволжья и Прикамья» (1952). По его подсчетам, в Елизавет-Михайловском могильнике число сожжений составляет 17,5 %, в Крюковском-Кужновском – 16,5 % и в Па-новском – 5,5 %. Покойник сжигался на стороне, кости тщательно очищались от остатков погребального костра, погребальная яма при этом не отличалась размерами от той, что использовалась при трупоположении. Сопровождающий инвентарь или укладывался кучей, или распределялся на месте сожженных костей в таком же порядке, как и при ингумации. То, что при сожжении старались сохранить обычный порядок, который существовал при трупоположении, по мнению А. П. Смирнова, заставляет видеть в кремации привнесенный извне погребальный обряд (Смирнов, 1952. С. 154).

Например, в могильниках рязано-окской культуры часть захоронений также производилась по обряду кремации на стороне с переносом остатков сожжения, очищенных от угля, в грунтовую яму тех же пропорций, что и яма, используемая при ингумации. Остатки кремации располагали либо небольшой кучкой в центре могильной ямы, либо рассыпали по всей поверхности дна. Поверх кальцинированных костей в порядке ношения помещали инвентарь, остатки трупосожжения завертывали в луб ( Белоцерковская, Ахмедов , 2009. С. 283, 284). В отличие от бассейна Цны в ареале рязано-окской культуры имеются достоверно раннеславянские кремации, совершенные по обряду, типичному для колочинской культуры ( Ахмедов , 2016. С. 70, 71). На Средней Оке мы не наблюдаем прямого заимствования атрибутики раннеславянского погребального обряда, что может говорить о двух вещах: либо мы имеем дело с переосмыслением чуждой формы погребальной обрядовости, либо наблюдаем возникновение нового явления из ритуальных практик, связанных с огнем. Например, для ананьинской культурно-исторической области раннего железного века одной из наиболее вероятных причин зарождения и распространения обряда кремации было развитие обычая сжигания или обжига погребального сооружения ( Чижевский , 2008. С. 79). Но мы не можем отрицать вероятности того, что появлению обряда кремации в рязано-окской и древнемордовской культурах могли способствовать контакты с носителями соседних культур, у которых сожжение было основным погребальным обрядом.

Помимо археологических материалов о возможности наличия контактов древней мордвы с населением раннесредневековых славянских культур свидетельствуют данные лингвистики. По мнению В. В. Напольских, такие слова, как roź ‘рожь’, roź ava ‘спорынья’, mastor ‘страна, земля’, где stor восходит к прасла-вянскому *storna ‘сторона, страна’, являются ранними заимствованиями из балтославянских языков ( Напольских , 2006. С. 5, 7, 11).

В контексте доказательства наличия ранних контактов славян и мордвы важным является балтославянское происхождение имени мордовского божества грома и молнии Пургине-паза (см. лит. Перкунас и слав. Перун ). Если саамский

Перкел и финский Пиру – божества, явно заимствованные из балтославянской языковой среды, – претерпели инверсию и были наделены негативными качествами, то Пургине-паз избежал подобного переосмысления, сохранив положительную роль ( Петрухин , 2006. С. 31, 32).

Таким образом, мы видим набор фактов, говорящих о возможности включения части колочинского населения культурной линии Кривца в формирующуюся общность среднецнинской мордвы. Помимо данных археологии, представленных комплексом вещей днепровского происхождения и нетипичным для мордвы предыдущего периода обряда кремации, инокультурное происхождение которого, однако, маловероятно, в пользу инфильтрации носителей раннеславянской культурной традиции в древнемордовскую среду в период раннего Средневековья говорит наличие в мордовском языке заимствований, связанных со сферой земледелия, пришедших, по-видимому, из праславянского языка. Помимо этого явное балтославянское происхождение имеет имя мордовского громовержца Пургине-паза. Эти факты могут являться косвенным подтверждением инфильтрации части носителей славянской культурной традиции в древнемордовскую среду.

Список литературы Украшения днепровского культурного круга на раннесредневековых памятниках линии Кривца в верховьях р. Воронеж

- Айбабин А. И., 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени // МАИЭТ. Вып. 1 / Ред.-сост. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 4-87.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2008. Могильник у села Лучистое. Т. 1. Раскопки 1977, 19821984 годов / Отв. ред. В. Н. Зинько. Симферополь; Керчь: Деметра. 336 с. (Боспорские исследования. Supplementum 4.)

- Андреев С. И., Филимонова Н. В., 2008. Раннеславянские культуры в Тамбовской области // Верхнее Подонье: Археология. История: сб. ст. Вып. 3 / Ред. А. Н. Наумов. Тула: Гос. музей-заповедник "Куликово поле". С. 18-24.

- Ахмедов И. Р., 2016. Византийские и славянские находки в рязано-окских древностях // Древности Поочья: сб. науч. работ к 60-летию В. В. Судакова / Сост.: А. А. Гомзин, В. И. Завьялов, И. Г. Кусова; отв. ред. А. О. Никитин. Рязань: Рязанское ист.-культ. о-во. С. 64-87.

- Белоцерковская И. В., 2007. Инвентарь женских захоронений // Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э. / Отв. ред.: И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 186-212. (РСМ; вып. 9.)

- Белоцерковская И. В., Ахмедов И. Р., 2009. Работы археологических экспедиций ГИМ на Оке: Некоторые итоги и перспективы изучения рязано-окских могильников III-VII вв. н. э. // Археологические открытия. 1991-2004 гг. Европейская Россия / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 283-298.

- Березуцкий В. Д., Золотарев П. М., Куцев Е. А., 2017. Острогожский клад (последняя треть - конец VII в. н. э.) // РА. № 1. С. 131-140.

- Бирюков И. Е., 2016. Раскопки поселения Красный городок-4 на р. Польной Воронеж (Предварительная информация) // Тамбовская старина. Вып. 5 / Сост., ред. Ю. М. Галкина. Тамбов: Пролетарский светоч. С. 43-49.

- Володарець-Урбанович Я. В., 2014. Пронизки епохи раннього середньовiччя зi слов'янських пам'яток пiвдня Схiдної Европи // Археологiя i давня iсторiя України. Вип. 2 (13) / Гл. ред. С. А. Скорий. Київ. С. 37-49.

- Гавритухин И. О., Обломский А. М., 1996. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст / Отв. ред.: Г. Е. Афанасьев, И. П. Русконова. М.: ИА РАН. 296 с. (РСМ; вып. 3.) Горюнов Е. А., 1981. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья. Л.: Наука. 136 с. Готье Ю. В., 1930. Железный век в Восточной Европе. М.; Л.: Гос. изд-во. 280 с.

- Корзухина Г. Ф., 1996. Клады и случайные находки вещей круга "древностей антов" в Среднем Поднепровье. Каталог памятников // МАИЭТ. Вып. V / Ред.-сост. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 352-435.

- Напольских В. В., 2006. Балтославянский языковой компонент в нижнем Прикамье в середине I тыс. н. э. // Славяноведение. № 2. С. 3-19.

- Обломский А. М., 2012а. Раннесредневековые памятники Верхнего Подонья. Предварительные итоги исследования // Тамбовские древности. Археология Окско-Донской равнины. Вып. 3 / Отв. ред. С. И. Андреев. Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. ун-та. С. 172-229.

- Обломский А. М., 2012б. Структура населения лесостепного Поднепровья в VII в. н. э. // Древнейшие государства Восточной Европы. 2010. Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. С. 10-33.

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 1993. Новые погребения раннесредневековых кочевников на Сумщине // Кочевники урало-казахстанских степей / Отв. ред. А. Д. Таиров. Екатеринбург: УИФ "Наука". С. 167-172.

- Петрухин В. Я., 2006. Женитьба Громовержца. Балтийско-финские мифологические параллели и проблемы начальной этнической истории балтов, финнов и славян в Восточной Европе // Славяноведение. № 2. С. 31-36.

- Приходнюк О. М., Падин В. А., Тихонов Н. Г., 1996. Трубчевский клад антского времени // Материалы I тыс. н. э. по археологии и истории Украины и Венгрии. Киев: Наукова думка. С. 79-101.

- Родинкова В. Е., 2003. Подвески-лунницы Козиевского клада (к постановке проблемы раннесредневековых лунниц) // КСИА. Вып. 215. С. 6-19.

- Родинкова В. Е., 2004. Днепровские фибулы с каймой из птичьих голов // Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье: докл. науч. конф., посвящ. 60-летию со дня рождения Е. А. Горюнова (Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2000 г.). СПб.: Петербургское востоковедение. С. 233-243. (Труды ИИМК РАН; т. 11.)

- Родинкова В. Е., 2010. Куриловский клад РАннесредневекового времени // РА. № 4. С. 78-87.

- Родинкова В. Е., 2011. Женский костюм днепровских племен в эпоху Великого переселения народов: современное состояние исследований // Новые исследования по археологии стран СНГ и Балтии: материалы Школы молодых археологов (Кириллов, 3-12 сентября 2011 г.) / Отв. ред., сост. В. Е. Родинкова. М.: ИА РАН. С. 239-365.

- Родинкова В. Е., Сапрыкина И. А., Сычева С. А., 2018. Клад из Суджи-Замостья и проблема социокультурной интерпретации днепровских РАннесредневековых кладов I группы // РА. № 2. С. 130-147.

- Родинкова В. Е., Седин А. А., 2004. Браслеты Никодимовского городища // Восточная Европа в Средневековье: к 80-летию В. В. Седова / Ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С. 234-247.

- Скиба А. В., 2016. Пояснi набори слов'ян: геральдичний стиль. Київ: IА НАНУ. 236 с.

- Смирнов А. П., 1952. Очерки древней и средневековой истории народов среднего Поволжья и Прикамья. М.: Изд-во АН СССР. 276 с. (МИА; № 28.)

- Филимонова Н. В., 2009. Контакты среднецнинской мордвы со славянскими племенами // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 4 / Отв. ред. А. Н. Наумов. Тула: Гриф и К. С. 45-52.

- Чижевский А. А., 2008. Погребальные памятники населения Волго-Камья в финале бронзового - раннем железном веках: Предананьинская и ананьинская культурно-исторические области. Казань: Школа. 172 с. (Археология евразийских степей; вып. 5.)

- Щеглова О. А., 1990. О двух группах кладов "древностей антов" в Среднем Поднепровье // Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья / Отв. ред. Р. В. Терпиловский. Курск: Курское областное отделение Всероссийского фонда культуры. С. 162-204.

- Щеглова О. А., 1999. Женский убор из кладов "древностей антов": готское влияние или готское наследие? // SP. № 5. С. 287-312.