Украшения конской упряжи X-XII вв. из могильника «Андреевская щель» близ Анапы. КСИА. 216

Автор: Армарчук Е.А., Новичихин А.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации и полевые исследования

Статья в выпуске: 216, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327936

IDR: 14327936

Текст обзорной статьи Украшения конской упряжи X-XII вв. из могильника «Андреевская щель» близ Анапы. КСИА. 216

E.A. Армарчук, A.M. Новичихин

УКРАШЕНИЯ КОНСКОЙ УПРЯЖИ X-XII вв.ИЗ МОГИЛЬНИКА “АНДРЕЕВСКАЯ ЩЕЛЬ” БЛИЗ АНАПЫ1

Могильник “Андреевская щель” под Анапой, расположенный на пахотных землях, исследовался в 1991-1992 гг. А.М. Новичихиным разведками и небольшими раскопками, в результате чего определены три периода его функционирования в основном в ЕХ-ХШ вв. Единичные находки VEQ-EX вв. из пашни и материал Х-ХП вв. из раскопанных погребений (четыре ингума-ции и две кремации) и распаханного слоя некрополя, по-видимому, относятся к грунтовому могильнику, а распаханные курганы и вещи из них - к ХШ-ХГУ вв. (Новичихин, 1992. С. 2-15; 1993; 1993а. С. 76-77).

Среди найденных металлических предметов конской упряжи Х-ХП вв. имеются сугубо декоративные элементы - начельники (3 экз.), большие плоские сбруйные бляхи (3 экз.) и решмы (5 экз.). Под начельниками мы подразумеваем крупные металлические пластины с трубкой-втулкой для султана, которые крепились к затылочному и налобному ремням оголовья. Сами султаны делались из органических материалов, конского волоса, перьев или нитей и практически не сохраняются. Под решмами имеются в виду только подвесные бляхи сбруйных, в том числе уздечных ремней, что соответствует словарному толкованию этого термина (Даль, 1955. С. 95). Комплексное исследование перечисленных украшений отражено в данной статье и статье Л.В. Коньковой, посвященной технико-технологическому их изучению (см. с. 71-78).

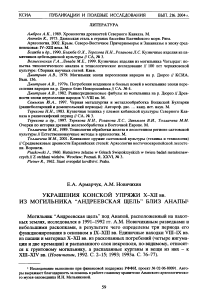

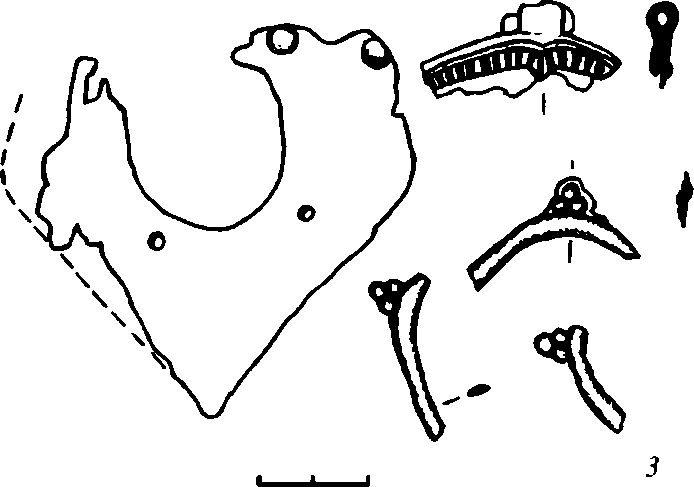

Начельники по форме пластинчатого основания и трубки-втулки делятся на два вида: I вид (2 экз.) - с круглой, сферически выпуклой пластиной и усеченно-конической трубкой с раструбообразно отогнутым наружу венчиком. Первый экземпляр происходит из слоя разрушения могильника Андреевская щель (музейный № КМ 8681; рис. 1, 7). Диаметр пластины-основания - 108 мм, высота втулки - 44 мм, максимальный диаметр - 27 мм. На-чельник пятью заклепками крепился к ремням оголовья или подоснове, сохранилась одна из них с головкой полусферической формы и отверстия для других. На втулке хорошо виден продольный шов пайки с заклепкой вверху. Четыре заклепки с дисковидными головками на нижнем отогнутом крае втулки крепят ее к пластине (одна не сохранилась), а на низ втулки изнутри заходят одиннадцать загнутых клиньев пластины. По-видимому, все крепежные штифты имели шайбы, но сохранились только три круглых на тыльной стороне изделия.

Второй экземпляр найден в погребении 5 коня со снаряжением и оружием, которое датируется концом XI - первой половиной ХП в. (Новичихин, 1997). Совпадая с предыдущим начельником морфологически и технологически, он отличается от него богатым декором (музейный № КМ 10097/26). Основание начельника диаметром ПО мм украшено четырьмя диаметрально противоположно напаянными накладками в виде низкого круглого ци линдрического гнезда-каста с четырьмя лапками, держащими стеклянную дисковидную вставку. Рядом с этими накладками расположено четыре заклепки с позолоченными, орнаментированными ложной зернью дисковидными головками, которые крепили начельник к ремням оголовья или подкладке. Высота втулки 48 мм, максимальный диаметр 39 мм. Ее вертикальная золоченая плоскость покрыта гравировкой — растительным орнаментом с тремя овальными картушами, внутри которых изображены мужская и женская фигуры и тамгообразный знак. Рисунок выделяется гладкой блестящей поверхностью на чеканном матовом фоне. Нижний отогнутый край втулки четырьмя мелкими гвоздиками прибит к основанию начельника. К ее устью-раструбу с двенадцатью отверстиями подвешено четыре маленьких позолоченных бубенчика. Они сферо-конической формы, с петлей, щелью, шумящей горошиной и четырьмя гравированными кружками с отверстиями. Ко втулке прикреплены при помощи пропущенной через у шк о бубенчика и снизу в отверстие раструба медной ленточной петли, концы кото-

Рис. 1. Начельники из могильника “Андреевская щель” (вид сверху и сбоку)

1, 3 - из слоя разрушения, 2 - из погр. № 5. А - развертка изображения на втулке (по А.М. Новичихину)

рой наверху разведены и приплюснуты (рис. 1,2). Вероятно, изначально бубенчиков было больше. Данный начельник является редким произведением прикладного искусства, а изображения на нем, безусловно, несут смысловую нагрузку. Анализ стиля и содержания его орнамента и сюжета, с учетом других таких произведений и культурно-исторического контекста, требует специального исследования и не входит в задачи этой статьи.

Начельники, аналогичные по форме изделиям I вида, найдены в разрушенном погребении могильника Колосовка 1 X-XI вв. (Дитлер, 1961. С. 154, рис. 11), в катакомбе 1 конца XI - первой половины ХП в. могильника Кольцо-Гора (Савенко, 1986. Рис. 2-7), в конских погребениях и катакомбах Змейского могильника (Шестопалова, 1995. Рис. 31). Кроме формы они имеют другие общие детали с начальником из погребения в Андреевской щели: колосовский тоже золоченый, украшен стеклянными вставками (в иной оправе) и закреплялся на коже заклепками с похожими головками; стеклянные вставки имеет начельник из комплекса конского убора катакомбы 93 Змейского могильника (Ростунов, 1983. Рис. 94). Однотипную композицию орнамента на позолоченной втулке имеет начельник с изображениями животных из конского убора, случайно найденный у станицы Кужорской (Ловпаче, 1980. Табл. Ш). На основании аналогий, происходящих преимущественно из позднеаланской культуры западного варианта, начельники I вида из Андреевской щели датируются XI-XU вв. (чему не противоречит форма стремян из комплексов с подобными начельниками).

П вид (1 экз.) - с фигурно вырезанной выпуклой пластиной и короткой цилиндрической трубкой с усеченно-биконическим навершием (рис. 1, 3). Найден в разрушенном пахотой слое могильника (музейный № КМ 8541/12). Пластина представляет собой подквадратную четырехлепестковую фигуру, размер неповрежденной стороны -120 мм. Трубка диаметром 30 мм и высотой 20 мм плавно переходит в основание. Навершие трубки высотой не менее 15 мм имеет гравированный поясок вдоль нижнего края. Место стыка трубки и основания прикрыто ленточным ободком, прикрепленным пятью заклепками с орнаментированными головками в виде многолепестковой розетки. Такие же четыре заклепки на лепестках крепили начельник к ремням оголовья. На втулке сохранились следы позолоты. В отличие от предыдущих начельник деформирован - смяты и обломаны основание и объемное навершие втулки, изначальная форма которого неясна.

Прямые аналогии этой вещи не найдены, хотя начельники с фестончато вырезанным фигурным или четырехугольным квадратным основанием изредка встречаются в конских погребениях и катакомбах позднего этапа Змейского могильника, который укладывается в рамки Х-ХП вв., Мартан-Чу и Кольцо-Горы. Складывается впечатление, что начельники с фигурно вырезанной пластиной более характерны для предшествующего времени и постепенно заменялись круглыми в основании.

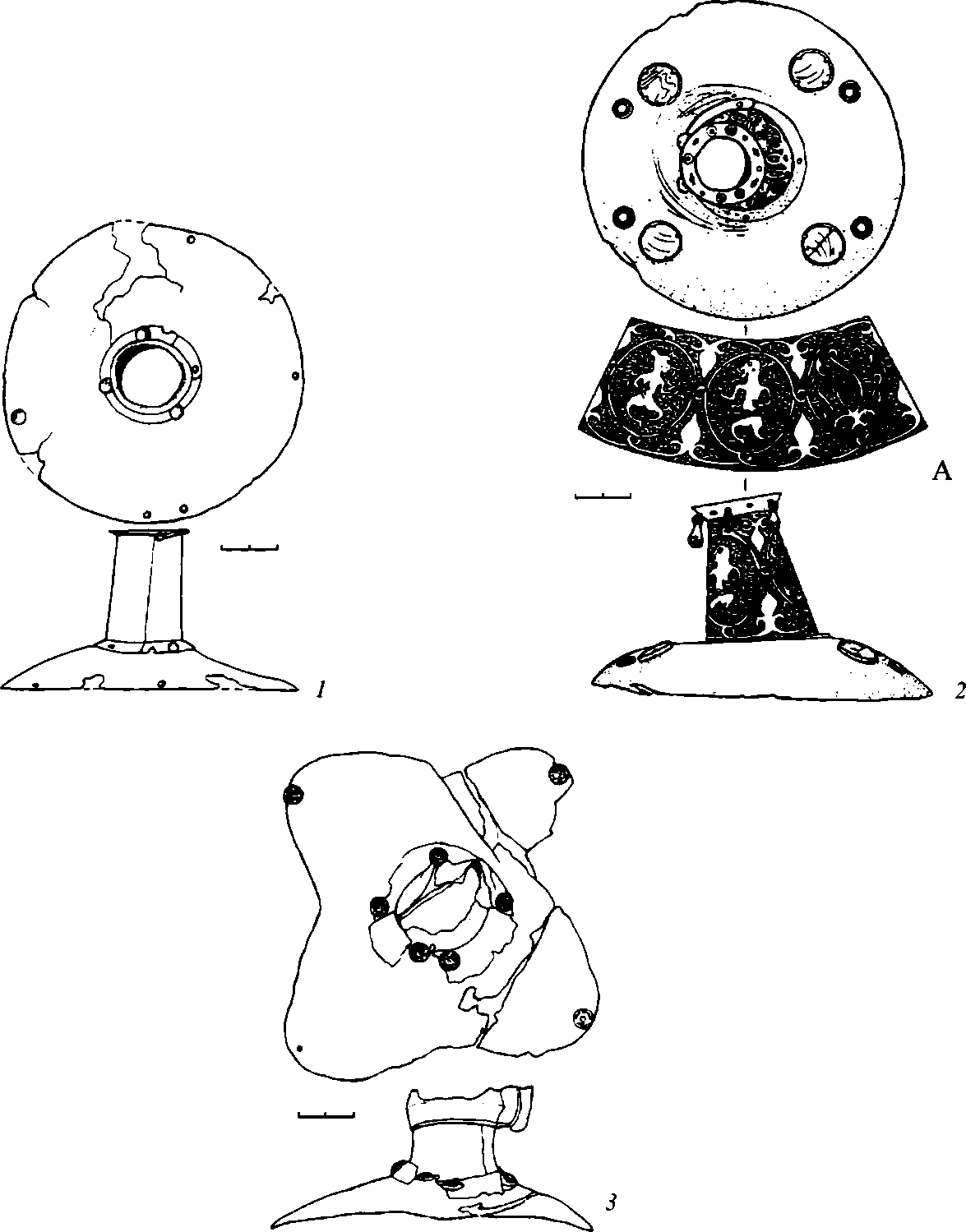

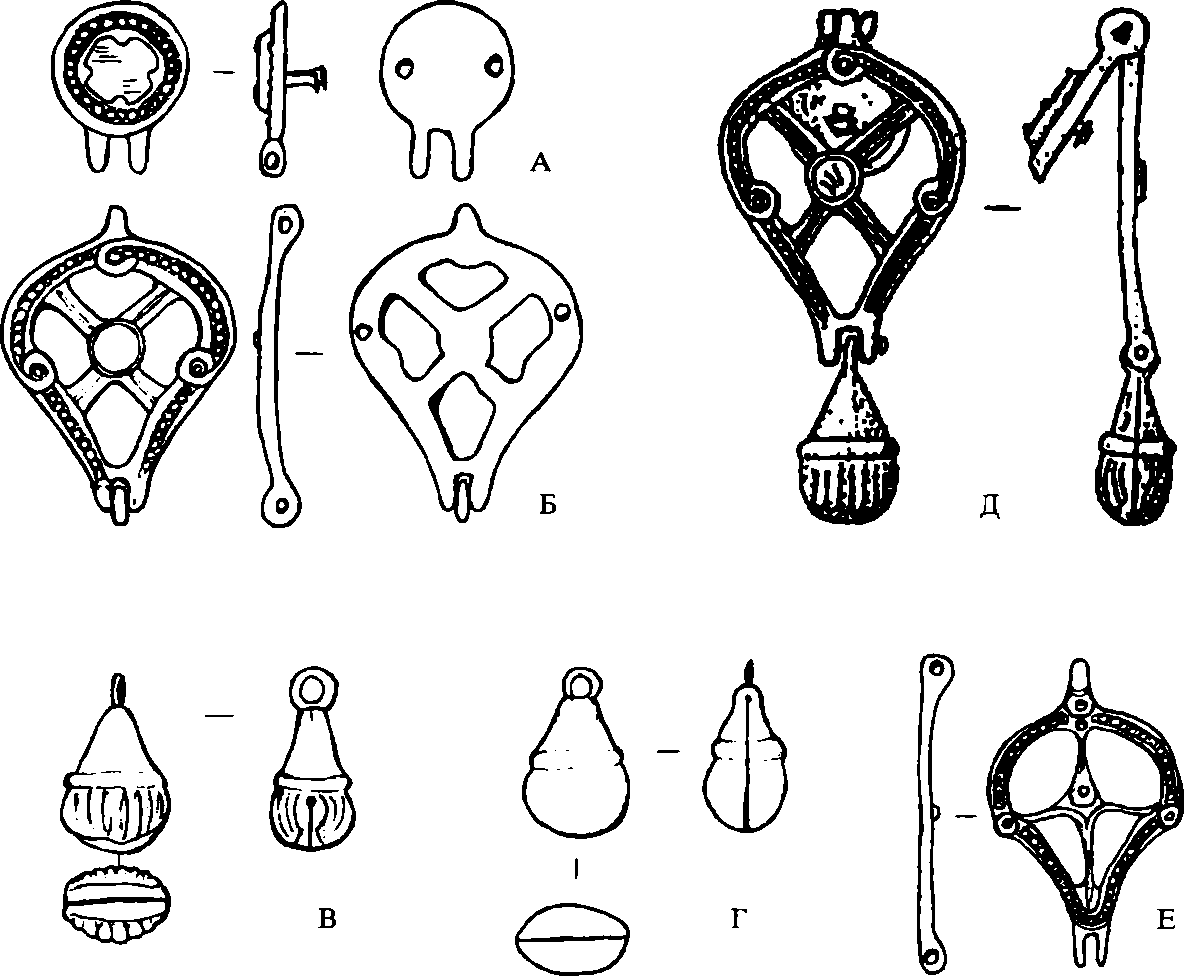

Сбруйные бляхи найдены в разрушенном пахотой слое могильника и представлены тремя типами по форме: тип 1(1 экз.) — бляха бочонкон ид ной формы, размерами 74 на 55 мм (рис. 2,7). В центре округлое углубление диаметром 18 мм. У прямых краев пластина бляхи образует сужение-перехват (музейный № КМ 8541/13). По углам четыре заклепки с орнаментированны-

Рис. 2. Сбруйные бляхи из слоя распашки могильника “Андреевская щель”. Медь, позолота

ми такими же головками-розетками, как у начельника II вида (вероятно, обе вещи составляли комплект). На первый взгляд, ее можно причислить к налобникам, но они обычно располагались на налобном или продольном наносном ремнях узды. Судя по заклепкам, бляха крепилась к двум параллельным или косо перекрещивающимся ремням и поэтому нельзя исключить ее местоположение в другом месте сбруи, например, на пересечении нагрудных ремней. Аналогии этой бляхе не обнаружены; от сбруйных блях-бубенцов с выпуклинами она отличается тем, что имеет углубление, больше походя на их подложку.

Тип П (1 экз.) - удлиненно-листовидная бляха длиной 95 мм и шириной не менее 62 мм с большим каплевидным вырезом в верхней части (музейный № КМ 9883/7). На лицевой стороне вдоль верха и выреза бляхи наложены позолоченные валики рельефного декора: вверху дуговидный с оттянутым вниз мысиком и поперечными насечками-рубчиками, а по краям выреза каплевидный с четырьмя диаметрально расположенными трилистниками (со штифтами на обороте) из трех выпуклин. Верхний валик крепится к бляхе штифтами, расклепанным , с тыльной стороны. Вверху выреза бляха имеет выступ с отверстием, видимо, для подвешивания бубенца. Бляха слегка погнута вверху, края с обломами (рис. 2, 2).

Тип Ш (1 экз.) - сердцевидная бляха длиной не менее 70 мм, шириной не менее 65 мм с большим овальным вырезом в верхней части (музейный № ПМ 4407/10). Верх и один край обломаны. Бляха имела аналогичный предыдущему накладной декор, сохранившийся отдельно в виде четырех фрагментов валика с трилистниками и рубчатого верхнего ободка с петлей для шарнирного крепления. Таким образом, она подвешивалась к какой-то другой, крепившейся на ремне, и по сути являлась решмой, возможно, налобной или нагрудной. От штифтов декора вверху бляхи уцелели две заклепки с выпуклыми головками, а ниже выреза два отверстия (рис. 2, 3).

Подобные бляхи в других материалах нами не найдены, но однотипные рельефные накладки вверху имеют круглые сбруйные бляхи-решмы из упоминавшегося колосовского погребения, которые шарнирно соединялись с выпуклыми бляшками ремня (Дитлер, 1961. Табл. XI-5. С. 153). Исходя из этого сходства датируем андреевские бляхи X-XI вв.

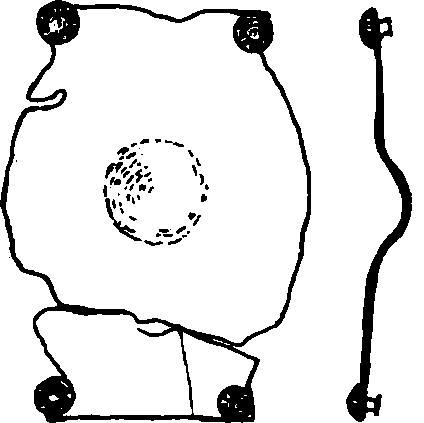

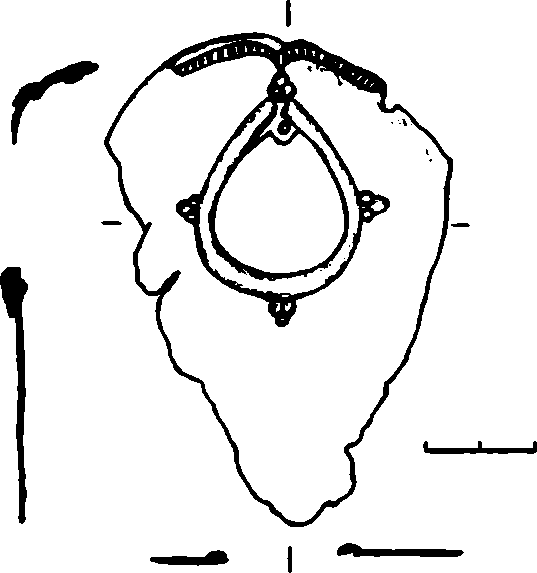

Решмы (5 экз.) найдены в погребении 5 и представлены одним типом - трехчастные с ажурной привеской и бубенцом (музейный № КМ 10097/6-15; рис. 3, Д). Верхняя часть - круглая бляха диаметром 18 мм со слегка выступающим круглым гнездом-кастом с четырьмя лапками для стеклянной дисковидной вставки (рис. 3, Л). Каст обрамлен в основании кольцом ложной зерни. У одной бляхи вставка не сохранилась, а у двух под стеклом подложка бордового цвета. На обороте бляхи два штифта для крепления к ремню, а внизу две петли для соединения со второй частью - привеской-решмой. Решма удлиненно-сердцевидной формы пти -риной 31 мм, длиной 41 мм, ажурная, рамчатая. Внутри рамки косое перекрестие с круглым гнездом в центре диаметром 7 мм для стеклянной вставки, которая сохранилась только у двух решм. Рамка представляет собой непрерывную ленту с полосой ложной зерни-перлов посреди, которая образует в трех точках круглые завитки. Вверху имеет одну перпендикулярную петлю для соединения с верхней бляхой, а внизу две т аких петли для соединения с бубенчиком (рис. 3, Б). Оба соединения шарнирные. Бубенчики двух видов: 1 вид (3 экз.) — сферо-конической формы размерами 19 на 14 мм, уплощенные с боков, с валиком и вертикальным рифлением внизу. Имеют снизу щель с отверстиями на концах, горошину внутри и перпендикулярную корпусу петлю наверху (рис. 3, В\ 2 вид (2 экз.) — той же формы размерами 18 на 13 мм, с валиком и щелью снизу, но без рифления и с петлей вверху, расположенной в одной плоскости с корпусом (рис. 3, Г). Все бляхи, решмы и рифленые бубенчики снаружи позолочены; бубенчики второго вида без позолоты, со следами пребывания в огне. Вероятно, они вставлены при ремонте взамен двух утерянных рифленых, так как прикреплены неправильно, боком.

Рис. 3. Составные решмы из погр. № 5 могильника “Андреевская щель”

А-Г - детали, Д - общий вид (по А.М. Новичихину); Е - ажурно-рамчатая подвеска из сборов под Анапой. Бронза, позолота

Решмы лежали на конском черепе, а начельник рядом на передней луке седла, брошенного у шеи коня. В уздечный комплект входят также семь мелких дисковидных бляшек с кружком ложной зерни и одним штифтом на обороте (таких же, как на начельнике), две гладких четырехлепестковых бляшки с четырьмя штифтами для перекрестия ремней, гладкий ременной наконечник и 8-образная рамчатая пряжка. Все детали вместе с орнаментированным начельником составляют единый убор в одном стиле и аналогичны уздечной гарнитуре из позднеаланских погребений.

Подобные трехчастные решмы конских уборов встречены только на Северном Кавказе в могильниках Змейском, Колосовке, Кольцо-Гора (правда, рамка их ажурно-рамчатых привесок чаще рубчатая). Орнамент этих привесок антропоморфный и геометрический, с изображениями “пляшущих” человечков, воина с мечом, всадника с секирой и косо перекрещивающейся плетенки (Уварова, 1900. Табл. СХХХ, 5, CIV, 13; Кузнецов, 1959. Рис. И, 2; 1961. Табл. X, 5; 1962. Рис. 8, 9, 10; Дитлер, 1961.

Рис. 10; Савенко, 1986. Рис. 5, 7). Среди случайных находок из-под Анапы есть ажурная привеска с растительным орнаментом в виде цветочного побега (музейный № АМ-5418; рис. 3, Е). Самая близкая аналогия андреевским ажурным привескам найдена в катакомбе 67 Змейского могильника (Кузнецов, 1995. С. 335, рис. 10, 7).

В восточноевропейских курганных погребениях X-XI вв. встречаются круглые, листовидные и миндалевидные налобные и наносные бляхи и бляхи-бубенцы конского убора (Федоров-Давыдов, 1966. С. 61-62, рис. 10, 9, 11; Гаврилина, 1987. С. 55). Бляхи-бубенцы с выпуклиной на лицевой стороне и тоже выпуклой тыльной подкладкой, по мнению Г.А. Федорова-Давыдова, могли подвешиваться и к концам свисающих ремешков сбруи. Так же помещены шумящие бляхи-решмы в реконструкциях украшений груди и крупа коня из табаевского кургана и кочевнического погребения в Волгоградской обл. (Орлов, 1983. Рис. 7; Гаврилина, 1991. С. 151, рис. 2, 13\ В УТП-ЕХ вв. подвесные и накладные сердцевидные сбруйные бляхи распространяются в Южной Сибири и на Алтае в древнетюркских и древнехакасских комплексах и в Монголии, а подвесные бляхи-бубенцы нагрудных и шлейных ремней сбруи известны в тюхтятских и кимакских древностях IX-X вв. и сросткин-ской культуре (Могильников, 1981. С. 40; 2002. С. 89; Кызласов Л.Р., 1981. С. 50, 56). По В.А. Могильникову, округлые и сердцевидные бляхи-налобники, иногда с полостью для бубенчика, являются этнографически показательной деталью богатой узды у приалтайских кимаков в IX - первой половине XI в., а сама традиция украшать оголовье коня налобником восходит на Алтае к эпохе раннего железа (Могильников, 2002. С. 90). По Д.Г. Савинову, не только налобники, но и древнетюркские сбруйные сердцевидные реш-мы с округлым выступом имеют деревянные прототипы в “скифских” вещевых комплексах Алтая (Савинов, 1998. С. 137).

Установлено, что в средневековье в Юго-Восточной Европе и на Северном Кавказе начельники с султанами начинают использоваться в оголовье коня, по меньшей мере, с IX в. в салтово-маяцкой и аланской культурах. Сначала они, как правило, имели фигурную форму основания, часто украшенного гравировкой, и сочетались с крупными неорнаментиро-ванными гладкими подвесными бляхами-решмами круглой и листовидной форм. Изготавливались те и другие из бронзы и серебра с золочением или серебрением и составляли специфический сбруйный убор. Впоследствии доминирующим стало украшение пластины основания накладными деталями или декоративными головками заклепок, а гравировка применялась гораздо реже. В число находок входят комплексы, во-первых, из Салтов-ского, Подгоровского и Дмитриевского катакомбных могильников УШ-ЕХ вв. лесостепного Подонья (Плетнева, 1967. С. 167-168, рис. 46, 8; 1989. С. 84—88, рис. 41, 42). Во-вторых, из катакомб и конских погребе ний аланских могильников VIII-IX и Х-ХП вв. в Центральном Предкавказье -Кобани, Балты, Фельдмаршальской, Змейского, Мартан-Чу, Кольцо-Го-ры (Уварова, 1900. С. 132-133, табл. LXVI-8, 9; Кузнецов, 1959. С. 108, рис. 12; 1961. С. 85, рис. 15; 1962. С. 23, рис. 5, 4; Виноградов, Мамаев, 1985. С. 19-20, рис. 14, 1, 2; Савенко, 1983. С. 105-109, рис. 1, 13; 1986. С. 75, рис. 2, 7; Каминский, 1990. С. 73-75).

До определенного времени такой конский убор связывался только с аланским вариантом салтово-маяцкой культуры и с собственно аланской культурой {Плетнева, 1967. С. 167-168; 1981. С. 74-75), хотя в появлении нагрудных и шлейных решм видели и тюркское влияние {Каминский, 1990. С. 73-75). Ряд находок позволяет локализовать еще один ареал на СевероЗападном Кавказе - Закубанье и Северо-Восточное Причерноморье. В Закубанье один начельник встречен в кремационном погребении Молдаванов-ского грунтового могильника УШ-Х вв. в сочетании с крупными плоскими круглыми бляхами, другой - в ингумационном погребении конца IX - начала X в. Псекупского-1 грунтового могильника вместе с листовидными бляхами {Тарабанов, 1992/. С! 76-78, рис. П-7; Ловпаче, 1983. С. 144—145, табл. ХХУ-ХХУП). Из этого же ареала происходит комплекс предметов конской упряжи X-XI вв. из упомянутого погребения могильника Колосов-ка-1, где начельник сочетается со сбруйными бляхами-решмами разных типов {Дитлер, 1961. С. 150-154, рис. 11).

В Северо-Восточном Причерноморье набор из “медных” начельника и крупных плоских округло-листовидных решм обнаружен в нерядовом по инвентарю комплексе-погребении № 134 Борисовского могильника (по В.В. Саханеву, из группы погребений VIII-IX вв.). Все они были нарочито деформированы, бляхи согнуты вдвое или вчетверо, выпуклая пластина начельника с фестончатыми краями смята, а трубка отломана {Саханев, 1914. С. 121, 145, рис. 28, 4, табл. IV, 22, 25). Другой начельник с гравированной пластиной и трубкой с устьем-раструбом происходит из погребения № 28 того же времени могильника Дюрсо {Дмитриев, 2003. Табл. 91,26,27). Находки из Андреевской щели и других причерноморских могильников демонстрируют следующий этап бытования этих категорий изделий в регионе.

Считается, что конский убор с решмами, кистями, бубенцами приходит в Европу с тюркоязычными кочевниками (Русские древности, 1897. С. 132; Савинов, 1989. С. 309-310). Данные о происхождении средневековой традиции украшать оголовье коня начельным султаном тоже уводят на Восток, но в Иран, Среднюю Азию, Индию. Разнообразные начельники с султанами конского оголовья показаны в сасанидской торевтике конца Ш-УП вв., на серебряных блюдах со сценами конной охоты царственных или знатных особ: сухумском с медведями, бакинском с охотой царевича на горного козла, Хормизда П и Шапура П на львов, Варахрана I на кабанов и т.д. {Тревер, Луконин, 1987. Рис. 5, 15-17, 19, 22, 48, 60, 62-64 на с. 49-80). По форме их можно разделить на типы: с шаровидным султаном на лунницевидном основании, кольцевидные на коротком стержне, с кистевидным султаном. Правда, кистевидные султаны часто образованы челкой коня, собранной в пучок и перехваченной кольцом или декоративной обоймой {Тревер, Луконин, 1987. С. 107-109; цв. табл., 9,14, 22). Начельник без султана в виде лунницы-полумесяца на шаровидном'основании украшает голову коня на блюде второй половины VII в. с сюжетом охоты царя на горных козлов {Тревер, Луконин, 1987. С. 109; цв. табл., 27). Видимо, он крепился, к затылочному ремню оголовья. В целом важны не детали, а сама традиция декора оголовья коня султаном, которая также отразилась в древнеиранских монументальных рельефах (к примеру, в Фирузабаде и Чал-Тархане) и бронзовой пластике

(курильница в виде фигуры всадника — Хосрова П) {Луконин, 1977. С. 147; Тревер, Луконин, 1987. С. 75, Рис. 52; цв. табл., 722). Как правило, убор коня включал крупные круглые подвесные бляхи-фалары нагрудных и шлейных ремней, а изображения наносных султанов не встречены. Привлеченные древнеиранские произведения искусства характеризуются реальностью иконографических деталей, в том числе убранства коней, что вообще является особенностью искусства сасанидского Ирана и делает их материальными источниками, равными археологическим {Тревер, Луконин, 1987. С. 36).

В среднеазиатском археологическом материале пока нет находок на-чельников, однако живопись Пенджикента и Афрасиаба и произведения прикладного искусства свидетельствуют о бытовании таких изделий в раннесредневековом Согде. В боевых сценах пенджикентских стенописей конь предводителя увенчан начельником-бляхой конической формы с трубочкой для пышного султана, помещенным на макушке между ушей {Распопова, 1980. С. 101, рис. 71-7). Аналогичное украшение имеет конь всадника (по трактовке, военачальника) на знаменитом расписном мугском щите конца УП - начала УШ в. из замка Деваштича: голову коня венчает “шлемовидная налобная позолоченная бляха с навершием в виде красного шара”2 {Распопова, 1973. С. 129; Древности Таджикистана. Рис. на суперобложке, с. 242). Эти изображения стоят в одном ряду. Поиск археологических параллелей мугскому конскому убору привел к салтово-маяцким древностям, при этом замечено, что начельники и крупные нагрудные и шлейные бляхи-решмы в Средней Азии распространились раньше, чем в Европе, а использование решм характерно в УП-ГХ вв. для областей к востоку от Согда {Распопова, 1980. С. 101).

Султанные украшения были декоративным элементом богатого конского оголовья и одновременно иерархическим знаком отличия коня военачальника и/или государственного деятеля, т.е. персон высокого ранга. Пример последнего дает роспись второй половины УП в. парадного зала большого жилого комплекса (помещения 1 центрального раскопа 23) на Афра-сиабе, принимаемого за дворец либо за дом очень богатого горожанина или крупного царедворца {Алъбаум, 1975. С. 108; Распопова, Шишкина, 1999. С. 59). На его стенах нарисованы сцены приема согдийским царем Вархума-ном иноземных посольств. Оголовье парадно убранных “тохаристанских” лошадей членов чаганианского посольства и дарственного коня в сценах южной стены зала украшено двумя пышными султанами - шаровидным наносным и кистевидным налобным {Алъбаум, 1975. С. 46-48, рис. 12, 14; табл. ХХУП, XXIX, XXXI). Налобный султан вставлен в коническую трубочку-втулку шлемовидной бляхи, прикрепленной к налобному ремню и внешне аналогичной описанной пенджикентской. Наносник имеет маленькое шаровидное основание и короткую трубочку-раструб3. Такого убора нет у коней в сценах на прочих стенах зала, которые иллюстрируют перипетии пути в Согд других посольств, предположительно, восточнотуркестанского и индийского (Альбаум, 1975. С. 58-60, 84-85). В общем, на согдиьских изображениях фигурируют начельники и налобники одного типа - в виде выпуклой бляхи с трубчатой, сужающейся вверху втулкой.

На индийской фреске храма в Гвалиоре (VI в.) показана процессия всадников, где одна из лошадей украшена подбородочной кистью и пышным наго л овным султаном без начельника-бляхи (Моде, 1978. С. 73, рис. 46). Фреска по иконографии и некоторым конкретным деталям (султан, шейная кисть и узда с намордником и мундштучными удилами) близка согдийской живописи.

Вышеприведенные данные, на наш взгляд, позволяют говорить об индоиранском происхождении конских оголовий с начельниками. Казалось бы, аланы могли заимствовать их в период контактов с Ираном в Закавказье в V-VII вв., но нет соответствующих археологических находок, так что конкретный путь проникновения этой моды пока неясен. На Востоке головные султаны, решмы и подбородочные, шейные кисти доживают в парадном конском уборе до нового времени и позже, из Персии и Турции такие уборы приходят на Русь, а в конце XIX в. еще бытуют в Закаспийском крае (Оружейная палата, 1964. С. 305-309; Уварова, 1900. С. 133). Материалы из Андреевской щели и могильников Колосовка 1, Кольцо-Гора и Змейский показывают, что начельники и подвесные бляхи, составляющие с IX в. специфический “аланский” конский убор и ведущие происхождение с Востока, продолжают существовать на Северо-Западном и Центральном Кавказе в Х-ХП вв., но в ином виде и комплекте. У начельников по форме упрощается пластина, но усложняется втулка и ее орнаментация. Сокращается число блях-решм в уборе и они становятся составными шарнирными, появляются и распространяются ажурно-рамча-тые решмы, а пластинчатые бляхи постепенно исчезают. Эффектным ажурным подвескам отводится заметная декоративная, и, видимо, смысловая роль в уборе, если судить по их фигурным изображениям.