Украшения круга эмалей из коллекции музея "Пруссия"

Автор: Хомякова О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 254, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор предметов круга восточноевропейских эмалей из коллекции музея «Пруссия», которая является основой для изучения категорий находок с территории Прибалтики. Приводятся данные, сохранившиеся в музейных фондах и архивах. Впервые публикуются изделия, ранее известные по иллюстрациям конца XIX - начала XX в. Предлагается типологическая и хронологическая характеристика предметов, анализ территориального распределения.

Прибалтика, изделия круга восточноевропейских выемчатых эмалей, восточная пруссия, коллекция музея "пруссия"

Короткий адрес: https://sciup.org/143167124

IDR: 143167124 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.254.227-252

Текст научной статьи Украшения круга эмалей из коллекции музея "Пруссия"

В изучении вопросов хронологии и происхождения стиля восточноевропейских выемчатых эмалей одно из центральных мест занимает массив предметов с территории Прибалтики. Среди них особенно выделяются украшения из коллекции музея «Пруссия». Впервые представленные Отто Тишлером в исследовании о предметах с эмалями из западноевропейских культур первых веков н. э. ( Tischler , 1879; 1887), они затем многократно цитировались в исследованиях, посвященных варварским эмалям ( Спицын , 1903. С. 18–21. Рис. 178; Корзухина , 1978. С. 82–84; Фролов , 1974. Рис. 3: 7 ; Bitner-Wróblewska et al. , 2011. P. 11–24 и др.). Вероятно, именно особенности предметов из бывшей Восточной Пруссии впервые обратили внимание на специфичность восточноевропейских украшений по сравнению с провинциально-римскими; и именно с них началось изучение данных категорий находок. Работы, в которых впервые были проиллюстрированы украшения из Мощинского клада, появились несколько позднее ( De Baye , 1891; Булычев , 1899).

Однако сведения о предметах с эмалями из музея «Пруссия» до сих пор обрывочны. Связано это со сложными судьбами коллекций (см.: Алдунг и др., 2005; Bitner-Wróblewska et al., 2011). В силу своей выразительности предметы http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.254.227-252

с эмалями входили в ее демонстрационную часть, экспонировавшуюся в замке Кёнигсберга. Так, большинство сохранившихся предметов с эмалями обнаружено на форте № 3 г. Калининграда и в настоящее время хранится в Калининградском областном историко-художественном музее (далее – КОИХМ). Предметы круга эмалей из «учебной» части коллекции находятся в архиве культурного наследия Пруссии в Берлине (Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Museum für Vor – und Frühgeschichte, Berlin – далее SMB – PK MVF). В статье представлен обзор предметов с эмалями из музея «Пруссия». Многие изделия, ранее известные по иллюстрациям конца XIX – начала XX в., публикуются впервые.

Характеристика предметов

По данным архивных материалов из картотек Герберта Янкуна, Мартина Яна, Феликса Якобсона, Марты Шмидехельм и публикаций, имеется информация о 53 предметах. Сохранилось 22 изделия. Большая их часть принадлежит категориям круга варварских восточноевропейских выемчатых эмалей и представлена элементами убора (фибулами, булавками, браслетами, деталями ожерелий – подвесками). Выделяются и предметы «престижа» – гривна, перстни, детали рогов для питья, а также конское снаряжение – элементы уздечки. Особняком стоит массив импортных изделий провинциально-римского происхождения.

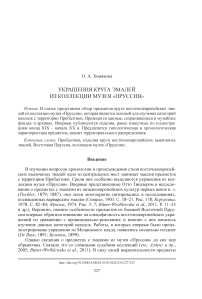

Провинциально-римские фибулы-броши (рис. 1; 8: I )1. Представлены категориями фибул-брошей, в большинстве принадлежащих типу дисковидных , которые являются наиболее распространенными на территории Прибалтики (более подробно: Хомякова , 2017. С. 149, 150. Рис. 2). Среди них присутствуют фибулы с площадками-уступами, близкие типам фибул с концентрическими уступами ( Tomas , 1966. S. 126–130), или типу 27b (1, 2) по М. Фожеру ( Feugère , 1985. Pl. 153), или группе III по К. Экснеру ( Exner , 1941. Taf. 13–17) (рис. 1: 1–4, 11 ). Далее – фибулы с тутулосом, имеющие конусовидное основание и округлые выступы, близкие типу III. 60 по К. Экснеру (Ibid. P. 114, 115. Taf. 17: 7.III.60 ), или типу 25b по М. Фожеру ( Feugėre , 1985. Pl. 152: 1911, 1912 ) (рис. 1: 5 ). Плоские фибулы-броши представлены типами, близкими типу III/1/2/1 по А. Вадаи ( Vaday , 2003. P. 331, 332. Fig. 7) (рис. 1: 8 ). Экземпляр со вставками эмали в технике Millefiori близок типу 6.III.30 по К. Экснеру

-

1 1) Бартликово (Bartlikowo)/Bartlischof, погр. 12 ( Nowakowski , 1985. Tab. II: 8, 9 );

( Exner , 1941. Taf. 13: 6.III.30 ), или 7.14 по Э. Риха ( Riha , 1979. Taf. 61: 1607 ; 62: 1623, 1624 ) (рис. 1: 9 ).

В коллекции музея «Пруссия» были представлены и шарнирные дужко-вые фибулы (рис. 1: 6, 7, 11 ), близкие типу 26с1b по М. Фожеру ( Feugère , 1985. P. 357). Ромбическая фибула-брошь с эмалью (рис. 1: 12 ) близка фибулам типа III/7/2 по А. Вадаи ( Vaday , 2003. P. 349, 350. Fig. 17). В литературе по региональной проблематике изделие соотносится с категорией подвесок (напр.: Bitner-Wróblewska et al ., 2011. P. 14). На наш взгляд, это не является противоречием, так как часть провинциально-римских ромбических брошей могла использоваться в качестве амулетов (см.: Амброз , 1966. С. 33 – там литература).

Указанные фибулы находят аналогии в материалах римских провинций Норик и Паннония, на территории европейских сармат (см.: Exner , 1941; Riha , 1979; Vaday , 2003), встречаются в Галлии и Свободной Германии ( Nowakowski , 1996. S. 30, 70; 2016 S. 466–470). В аналогичный период представлены и в материалах вельбаркской и пшеворской культур ( Mączyńska, Urbaniak , 2006. P. 151, 152, 155). Импульсом для появления импортов в Юго-Восточной Прибалтике стало начало эпохи римских влияний, «янтарной торговли» и активизация контактов с населением центрально- и североевропейских культур и с более удаленными территориями, провинциями Римской империи. Вопрос о датировке римских импортных предметов в культурах «западных балтов» открыт. Погребения, в которых они встречены, имеют хронологию в пределах первой половины – середины II – начала III в., встречаются и в более поздний период, в том числе в погребениях эпохи Великого переселения народов (более подробно – Хомякова , 2017. С. 150).

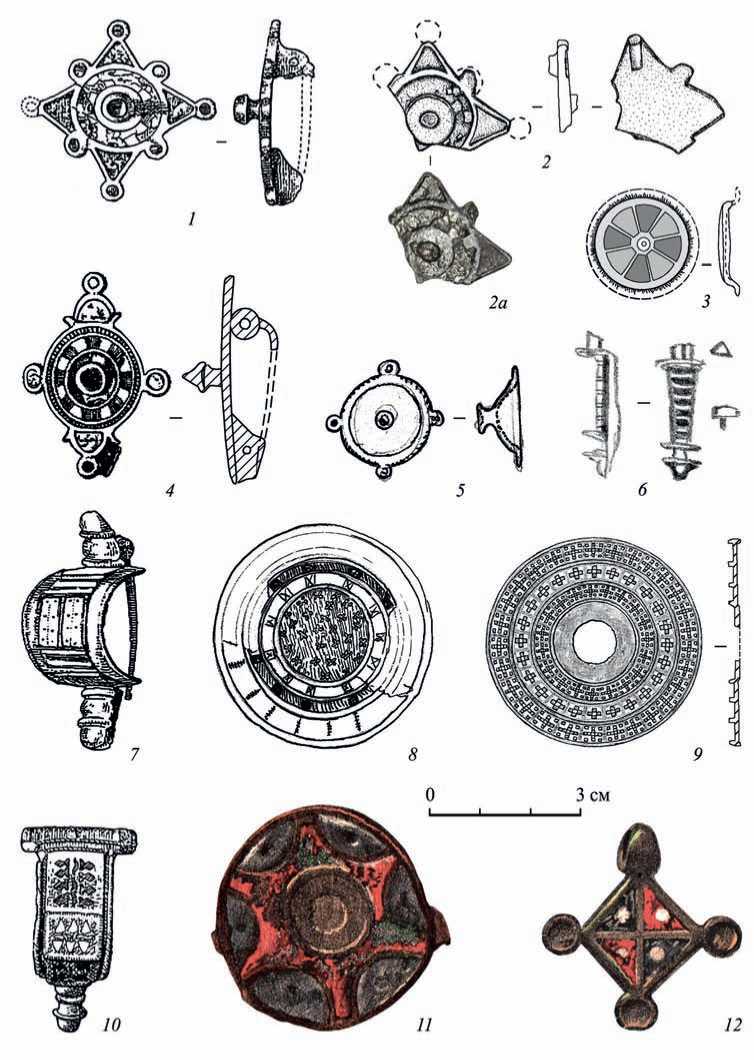

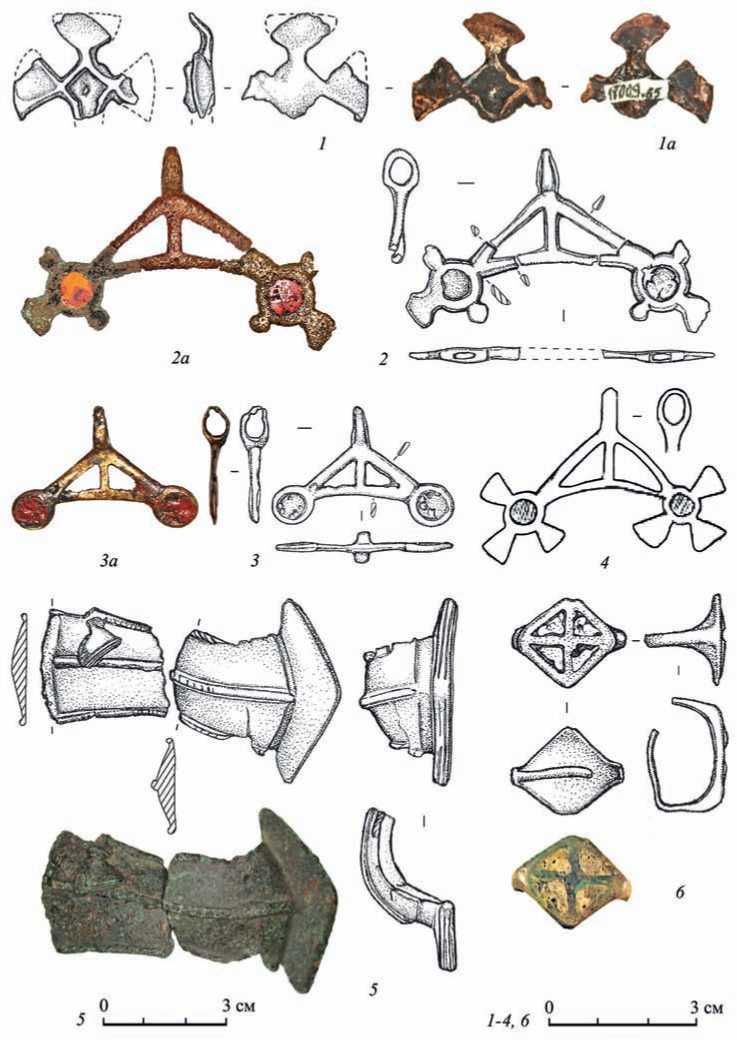

Подковообразные фибулы (рис. 2; 3: 1, 1а ; 8: II )2. Фибулы из коллекции музея «Пруссия» относятся к наиболее «ранним» восточноевропейским изделиям данного типа с эмалью, все происходят из материалов Мазурского Поозерья. Датировка рассматриваемых фибул – середина и вторая половина II в. Среди них представлены как наиболее архаичные варианты «с тонким ободком» ( Корзухина , 1978. С. 29), или типа I по А. Яблонской ( Jabłońska , 1992. Р. 124, 125. Tab. II) (рис. 2: 2, 4 ), так и фибулы «с граненым ободком средней ширины» по Г. Ф. Корзухиной (1978. С. 29), или типа II по А. Яблонской ( Jabłońska , 1992. Р. 125–128. Tab. III; IV) (рис. 2 : 1, 1a, 3, 5, 5a ; 3: 1, 1a ). Аналогии мазурские подковообразные фибулы находят как на территории Прибалтики, на литовских территориях ( Bitner-Wróblewska , 2007. P. 47; Michelbertas , 2016. P. 83, 84, 91), так и в Среднем

Поднепровье ( Гороховский , 1988. С. 112, 113. Рис. 53: 2–9 ) в материалах середины – второй половины II в. н. э.

Происхождение подковообразных фибул c эмалевыми вставками с территории Восточной Европы связано с провинциальными круглыми и омегообразными фибулами, близкими типам 8.1–2 по Э. Риха ( Riha , 1979. S. 208), или типам 30 a-f по М. Фожеру ( Feugėre , 1985. P. 416), датируемым I – началом II в. н. э. Омегообразные фибулы были распространены не только на территории римских провинций, но в Северной Германии, в Скандинавии, в Балтийском регионе ( Heynowski , 2016. S. 46, 47).

Треугольные фибулы (рис. 3: 2, 3, 3a ; 8: III )3. Судьба треугольных фибул из коллекции музея «Пруссия» неизвестна. В картотеке Рудольфа Гренца сохранилась фотография фибулы из Грунаек, сделанная в 1930-х гг. Карлом Энгелем (рис. 3: 3 ). Фото позволяет более точно судить о морфологии и технике изготовления предмета. Фибула имеет треугольное окончание ножки и ажурный щиток, сочетающий элементы прорезного орнамента с гнездами с красной эмалью и стойки, украшенные волнистой рельефной полосой. На поверхности фибулы присутствуют следы покрытия белым металлом.

Внешний вид треугольных фибул из ареала судавской культуры позволяет связывать их с предметами «среднеднепровского» облика и считать их импортом с раннеславянских территорий, что отмечалось и ранее ( Bitner-Wróblewska et al ., 2011. P. 14, 15). В Среднем Поднепровье треугольные фибулы являются одной из наиболее распространенных категорий украшений ( Корзухина , 1978. С. 24–28). Предметы из коллекции музея «Пруссия» принадлежат к наиболее ранним – «с треугольным нижним концом», по Г. Ф. Корзухиной (1978. С. 24), и находят аналогии среди изделий «второй стадии стиля» конца II – начала III в. ( Обломский, Терпиловский , 2007. С. 120, 121). Наиболее близкими аналогиями судавским фибулам являются треугольные застежки из состава Брянского, Мо-щинского и Шишинского кладов ( Спицын , 1908. С. 33. Рис. 260, 262–265; Об-ломский, Терпиловский , 2007. С. 170. Рис. 18). Примечательно, что на территории Прибалтики встречаются все варианты типологической линии треугольных

Рис. 1. Провинциально-римские фибулы-броши

-

1, 2, 2а – Бартликово (Bartlikowo)/Bartlischof, погр. 241; 3 – Хрустальное /Wiekau I, погр. 34; 4 – Бартликово (Bartlikowo)/Bartlischof, погр. 12; 5 – Грейбау/Greibau, погр. 156; 6 – Хрустальное/Wiekau I, погр. 30; 7 – Русское (Поваровка)/Kirpehnen-Galgenberge, погр. III; 8 – Путилово/Gauten, без указания места находки; 9 – Ауксткимяй (Aukštkiemiai)/Oberhof; 10 – Лендорф/Lehndorf, место находки/погребение «E2»; 11 – Мойтыны (Mojtyny)/Moythienen, погр. 12; 12 – Мойтыны (Mojtyny)/Moythienen, погр. 66

-

1, 4, 7, 10 – по: Gaerte , 1929. Abb. 161; 2, 2а – рис. и фото О. Хомяковой по фондам КОИХМ; 3, 5, 6, 8 – по архиву Ф. Якобсона; 9 – по: Banytė-Rowell , 2002. Fig. 1; 11, 12 – по: Hollack, Peiser , 1904. Tabl. VI

Рис. 2. Подковообразные фибулы

1, 1а – Восточная Пруссия, без указания места находки (КОИХМ 1/49, 17332.9); 2 – Восточная Пруссия, без указания места находки (SMB – PK MVF Pr D 320); 3 – Грунайки (Grunajki)/Gruneiken, без указания места находки; 4 – Мойтыны (Mojtyny)/Moythienen, погр. 35; 5, 5а – Вишка (Wyszka)/Wiska, без указания места находки

1, 1а, 2, 2а, 5, 5а – рис. и фото О. Хомяковой по фондам КОИХМ и SMB – PK MVF; 3 – по архиву Ф. Якобсона; 4 – по: Hollack, Peiser , 1904. Tabl. VI

Рис. 3. Подковообразные и треугольные фибулы

1 – Бабита (Babięta)/Babienten, без указания места находки; 2 – Здоры (Zdory)/Sdorren, без указания места находки; 3, 3а – Грунайки (Grunajki)/Gruneiken, без указания места находки

1, 1а – рис. и фото О. Хомяковой по фондам SMB – PK MVF; 2 – по: Hollack, Peiser , 1904. Abb. 33; 3 – фото К. Энгеля по архиву Р. Гренца; 3а – по: Tischler , 1879. Taf. V: 1

фибул, однако лишь предметы из музея «Пруссия» относятся к наиболее ранним. В их украшении используется покрытие поверхности белым металлом (оловя-нистым спавом). Такая техника, как считается, была одной из особенностей ювелирных изделий в III–IV вв. на территориях между Неманом и Западной Двиной ( Bitner-Wróblewska , 2009. P. 405, 406; Bliujienė , 2013. P. 378, 379). Начало ее использования в Юго-Восточной Прибалтике относится к более раннему периоду – началу II в. ( Khomiakova , 2015. P. 18, 19. Fig. 5: 1–3, 6, 9 ). Считалось, что для изделий круга эмалей раннеславянских культур начальных стадий развития стиля такая техника была в целом нехарактерна. В отделке предметов позднего этапа развития стиля, в том числе и треугольных фибул, применялось украшение поверхности изделий напаянными серебряными пластинками и элементами кольцевого декора ( Корзухина , 1978. С. 33; Левада , 2010. С. 580–582. Рис. 20). Однако покрытие поверхностей изделий белым металлом встречается на изделиях других категорий среднеднепровских украшений, в частности в Брянском кладе ( Белоцерковская , 2018. С. 32–34. Рис. 19), что говорит об использовании данной технологии восточноевропейскими ювелирами уже в первой половине – середине III в.

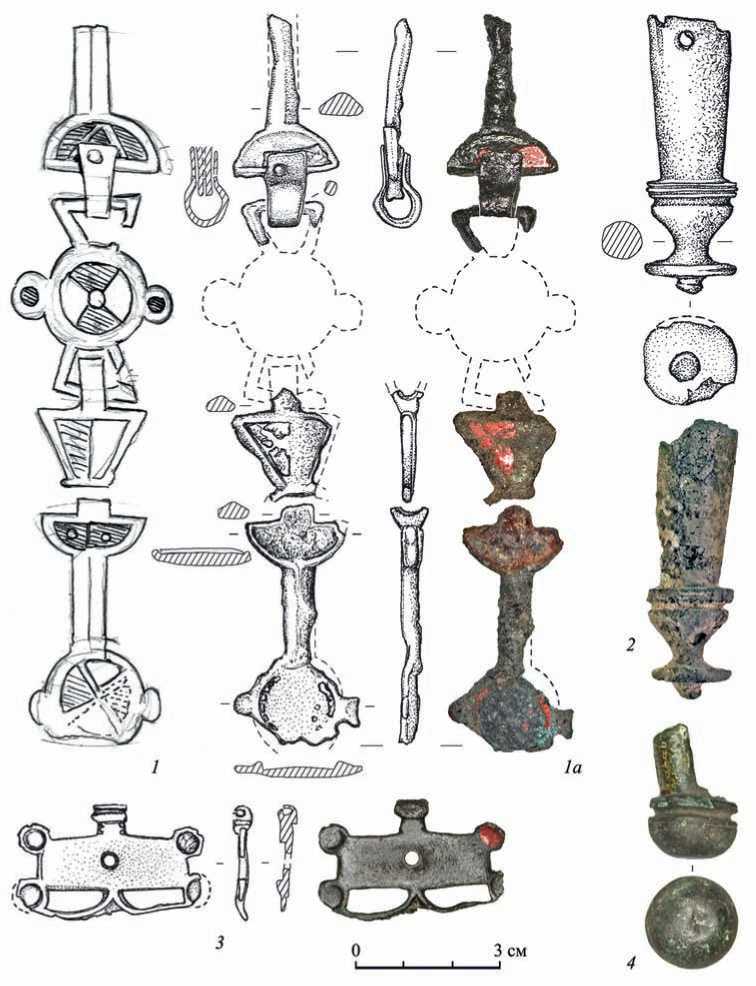

Навершие булавки (рис. 5 : 1, 1а ; 8: IV ) представлено единичным предметом c могильника Махары (Machary)/ Macharren, погр. 12 (КГОМ 1/48 № 17009.65; Gaerte , 1929. Abb. 170). Ранее, из-за отсутствия сведений о предмете, соотносилось с категорией крестовидных фибул ( Фролов , 1974. С. 24. Рис. 3: 7 ; Banytė-Rowell, Bitner-Wróblewska, Reich , 2016. P. 145, 146). Однако следы наличия аппарата застежки на обратной стороне изделия отсутствуют. Навершие булавки сохранилось фрагментарно. Размеры предмета: высота – 1,92 см, ширина – 2,61, толщина – 0,61 см, вес – 3,85 г. Литая, в центральной части предмета расположено гнездо для эмали (эмаль не сохранилась).

Навершие булавки может быть имитацией крестовидных провинциальноримских фибул-брошей, близких типам 5.III.39 по К. Экснеру, или типу III/3/2/2 по А. Вадаи ( Exner , 1941. Taf. 15: 5.III.39 ; Vaday , 2003. P. 377. Fig. 33). Булавка с крестовидным навершием в Мазурском Поозерье известна также на могильнике Шпуховко/Spychówko (Klein Puppen) ( Gaerte , 1929. Abb. 170: b ). Изделия данного типа не представлены в своде, посвященном категории булавок в культурах Балтии, однако там приводятся данные о предметах с территории Нижнего Понеманья, Западной и Центральной Литвы с навершиями, которые выглядят как имитации провинциально-римских фибул-брошей ( Juga-Szymańska , 2014. P. 186–189. Tabl. XLVI: 1, 2 ; XLVII: 3 ; XLIX: 3, 4 ). Вероятно, могут быть одними из наиболее ранних примеров булавок с крестовидным окончанием в Прибалтике. По данным архива М. Шмидехельм, рассматриваемая булавка была обнаружена в составе погребения вместе с фибулой с кольцевой гарнитурой и подвеской-«лунулой», что позволяет относить ее к первой половине – середине III в. С аналогичным периодом соотносится еще одна находка наиболее «ранней» булавки с крестовидым окончанием (без эмали) на могильнике Ко-тельниково/Warengen в самбийско-натангийском ареале (SMB – PK MVF, PM III. 211.1082.2).

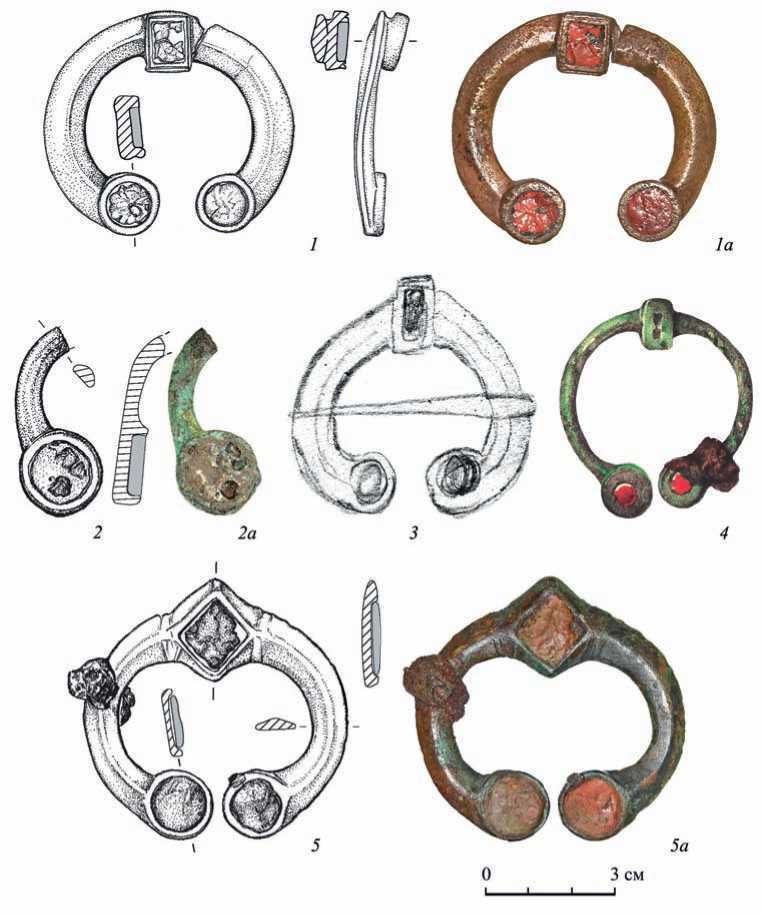

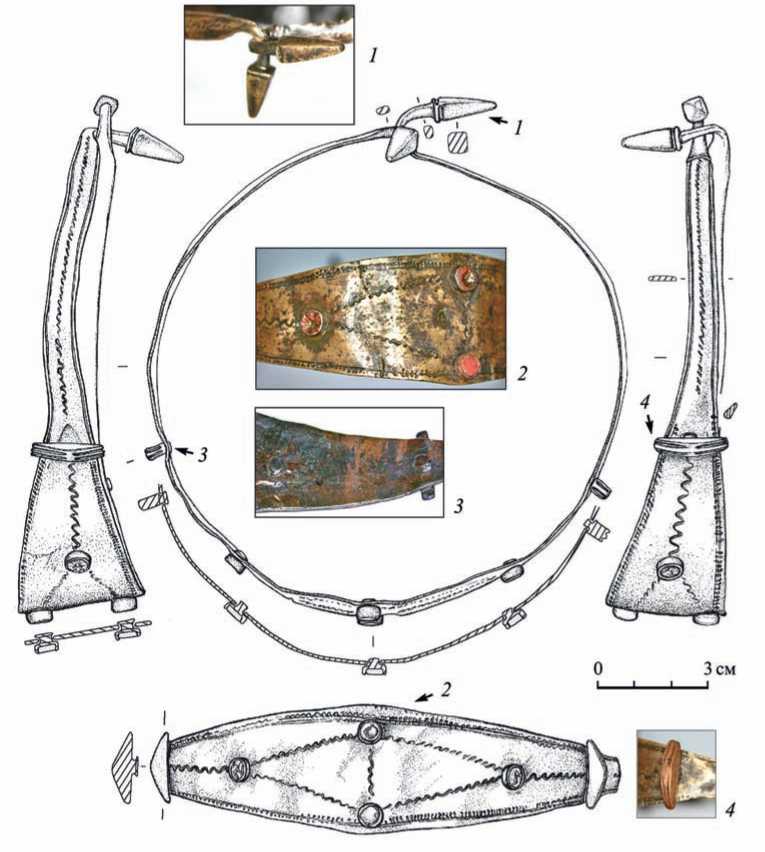

Гривна (рис. 4; 8: V ) представлена находкой, сделанной между н. п. Бабита (Babięta)/Babienten и Бончек (Bonszek), не имеет точной привязки к памятнику

Рис. 4. Гривна, Бабита (Babięta)/Babienten – Бончек (Bonszek), случайная находка. Рис. и фото О. Хомяковой по фондам КОИХМ археологии (КОИХМ 1/49, 17332.1; Bujack, 1891. S. 188, 189). В ряде публикаций ошибочно связывается с могильником Бабита. «Повторно публикуется» впервые.

Внешний диаметр гривны – 12,0–14,1 см, внутренний – 11,9 см, вес предмета 60 г. Литая основная часть раскована в тонкую пластину (0,12 см в сечении) с расширением в центральной части (3,61 см). Пластина сужается у окончаний (до 0,61–0,70 см), переходит в окончания из прямоугольного в сечении дрота

3 см

3 см с коническими навершиями (высотой 1,79–1,80 см, прямоугольными у оснований, в сечении около 0,58 см). Поверхность гривны со следами реставрации имеет яркий медно-латунный цвет, патина вытравлена, следов покрытия белым металлом нет. На центральную часть поверхности пластинчатой части гривны нанесен гравированный «зубчатый» орнамент, края оформлены гравированными «канавками», по которым сверху нанесен чеканный орнамент в виде насечек. Центральная часть пластины «отделена» двумя литыми гребнями (высотой 0,64 и 0,66 см, толщиной 0,38 и 0,36 см) на штифтах, при помощи которых они соединены с пластиной. По верху гребни дополнительно украшены канавками. Таким же образом с гривной соединены и четыре округлых «кнопки» с гнездами (высотой 0,47–0,49 см, диаметром около 0,66 см), заполненными красной эмалью, расположенные в центральной части орнаментальной композиции в местах соединения линий «зубчатого» орнамента.

Гривна из коллекции музея «Пруссия» занимает важное место в вопросах типологии и генезиса подобных предметов с территории Восточной Европы, где они связываются с категорией «диадем»/пластинчатых венчиков ( Левада , 2010; Родинкова , 2018). Возможно, это может быть справедливым по отношению к массиву довольно многочисленных предметов с восточнолитовских территорий и ареала раннеславянских культур, имеющих несколько иную морфологию (более подробно см.: Там же. C. 69–71), однако вопрос атрибуции изделия из Ба-биты, выделяющегося из общего массива, как украшения головы, на наш взгляд, не может считаться решенным. Отнесение всех пластинчатых изделий к категории венчиков, в особенности небольших размеров, среди которых и предмет из Бабиты, ставит под сомнение и Г. Ф. Корзухина (1978. С. 42, 43). В материалах предримского времени с островов Балтийского моря (в частности, о-ва Готланд), связи с которыми достаточно четко фиксируются в этот период в Юго-Восточной Прибалтике, в составе кладов известны пластинчатые шейные гривны, имеющие аналогичную конструкцию застежки ( Nylén , 1955. S. 503–507. Abb. 298). Традиция использования нашейников с расширяющейся передней частью, вероятно, была известна в Балтийском регионе еще с бронзового века (напр., Frost , 2011. P. 19–22. Fig. 11). На территории Юго-Восточной Прибалтики похожие предметы также известны в эпоху раннего железного века, где их появление рассматривается как результат контактов со Скандинавией (см.: Waluś , 2014. P. 30–32. Tab. VII: 6, 7 ). Предмет из Бабиты относится к группе наиболее ранних и немногочисленных находок, сконцентрированных на территории Прибалтики, выделяется размерами и морфологией. Наиболее близкую аналогию ему имеет лишь экземпляр из Сандраусишке (см.: Родинкова , 2018. C. 71, 72), найденный в погребении конца I – начала II в. н. э.

Рис. 5. Предметы убора

-

1 – навершие булавки, Махары (Machary)/ Macharren, погр. 12; 2–4 – маленькие под-вески-лунницы: 2, 2а – Махары (Machary)/ Macharren I, погр. 69; 3, 3а – Бабита (Babięta)/ Babienten I, погр. 312; 4 – Руска Вись (Ruska Wies)/Reussen; 5 – гребенчатый браслет, Онуф-риево (Onufryewo)/Onufrigowen, погр. 233; 6 – перстень, Лабапа (Łabapa)/Labap I, погр. 57c

1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 6 – рис. и фото О. Хомяковой по фондам КОИХМ и SMB – PK MVF; 4 – по архиву Г. Янкуна

Маленькие подвески-лунницы (рис. 5: 2, 2a, 3, 3a, 4 ; 8: VI )4. Представлены экземплярами с дуговидным корпусом. Маленькая лунница c могильника Бабита (Babięta)/Babienten I, погр. 312, имеет длину корпуса 3,7 см, высоту – 2,4 см, толщину – около 0,16 см. Вес изделия 2,5 г. Окончания лунницы имеют гнезда округой формы, заполненные красной эмалью. Лунница с могильника Махары (Machary)/ Macharren I, погр. 69, фрагментирована. Длина изделия – около 7,5 см, высота – 2,3 см, толщина – около 0,2 см. Вес изделия – около 2,4 г. Окончания лунницы в виде округлых щитков с гнездами, заполненными красной эмалью, имеют небольшие отростки треугольной и ромбической формы. Оба изделия характеризует дуговидный корпус, сложенный из тонких перекладин.

Литые маленькие подвески-лунницы из коллекции музея «Пруссия», представленные экземплярами с Мазурского Поозерья, являются частью большого массива предметов данной категории, распространенной преимущественно в культурах лесной и лесостепной зон Восточной Европы ( Корзухина , 1978. С. 47, 48), принадлежат к наиболее ранним экземплярам ( Фролов , 1980. С. 121, 122. Рис. 1: 1 ; 2: 15–18 ). Вместе с лунницей в Бабита (Babięta)/Babienten I, погр. 312, были обнаружены арбалетовидная фибула с кольцевой гарнитурой, манжетовидные браслеты, перекладчатые фибулы «мазурского типа» ( Juga-Szymańska , 2014. P. 67–69), что позволяет датировать комплекс концом II – началом III в.

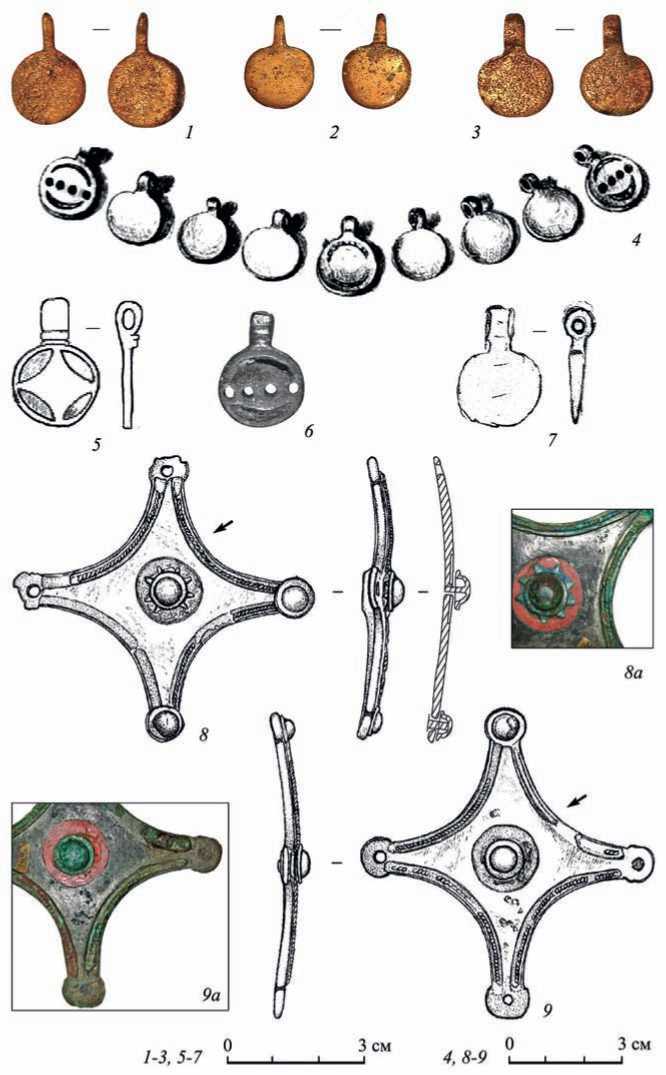

Плоские круглые подвески (рис. 6: 1–7 ; 8: VII )5. Довольно многочисленны, однако эмалевыми гнездами снабжены только подвески c могильников Грунай-ки/Gruneyken и Дружба/Muskau. В архиве Р. Гренца сохранилась фотография К. Энгеля, по которой можно судить о внешнем виде и морфологии предметов из Грунайки/Gruneyken. Литая подвеска диаметром около 2,3 см в центральной части имеет прорезные отверстия, по краям – полукруглые гнезда, заполненные красной эмалью. В фондах КОИХМ сохранилось шесть безэмалевых подвесок, происхождение которых может быть связано с могильником Грунайки/ Gruneyken (рис. 6: 1–3 ).

Предметы из Юго-Восточной Прибалтики упоминаются как часть массива круглых подвесок, представленных в восточноевропейских материалах в основном ажурными предметами (Корзухина, 1978. С. 49). Подобно перстням с ромбическим щитком, представляют локальную форму. Примечательно, что такие подвески встречаются на наиболее северных памятниках Мазурского Поозерья и Сувальщины в межкультурном пространстве с самбийско-натангийским и западно-литовским ареалом. По данным архива Ф. Якобсона, на могильнике Бабита (Babięta)/Babienten I, погр. 262, круглые подвески были выявлены с булавкой с профилированным навершием, которые относятся к локальному типу (тип I «Махары» по А. Юга-Шиманьской). Его датировка в Мазурских материалах соотносится со второй половиной, концом II – началом III в. (Juga-Szymańska, 2014. P. 88, 89), остальные находки сделаны вне погребальных комплексов. Во второй половине ХХ в. ожерелья, составленные из плоских круглых подвесок, были выявлены на могильниках Швайцария, Богачево-Кула в комплексах конца II – начала III в. (Jaskanis, 2013. P. 148, 149. Tab. XCVII: 2; Okulicz, 1958. P. 89–91), аналогии им в III в. известны на территории Литвы (Michelbertas, 1986. P. 106, 107. Fig. 30: 4).

Гребенчатый браслет (рис. 5: 5 ; 8: VIII ) происходит с могильника Онуфри-ево (Onufryewo)/Onufrigowen, погр. 233 (SMB – PK MVF, PM-A 1162, Bd. 1/33; архив М. Шмидехельм, 720C-136). Как и треугольные фибулы, может считаться импортом с территории культур раннеславянского облика, где они являются одной из наиболее распространенных категорий украшений ( Корзухина , 1978. С. 34, 35. Рис. 26: 3–4 ). Браслет из Онуфриево принадлежит к типу разомкнутых без эмали, «классического» образца (тип 1а) (более подробно: Хомякова , 2018. C. 87. Рис. 69–71), и находит аналогии на широких территориях лесной и лесостепной зон. Территориально наиболее близкие ему находки сделаны в восточнолитовском ареале на городище Демблине – Пакачинес ( Корзухина , 1978. С. 34. Pис. 26: 3 ) и в регионе Сувалок (случайная находка из Кживульки) ( Битнер-Врублевска , 2017. С. 161–172). В отличие от большинства восточноевропейских находок, браслет из Онуфриево найден в составе погребения. По данным архива М. Шмидехельм, вместе с ним были обнаружены железная пряжка, керамическое пряслице и стеклянные бусы.

Перстни (рис. 5: 6 ; 8: IX )6. Представлены изделиями замкнутой формы с ромбическим щитком с гнездами эмали. Сохранился лишь один предмет c могильника Лабапа (Łabapa)/Labap I, погр. 57c. Размеры эмалевого щитка 2,3 × 1,73 см, цвет эмали в гнездах – синий, зеленый. Обод кольца сломан, диаметр около 1,5–1,6 см. Мазурское Поозерье является основным ареалом распространения колец с ромбовидным эмалевым щитком, на их основе выделен особый тип (форма 26) ( Beckman , 1966. S. 41. Taf. 14). Большинство колец выявлено в составе погребальных комплексов и может быть датировано серединой – второй половиной II и началом III в. н. э. (см.: Bitner-Wróblewska et al ., 2011. P. 14, 15).

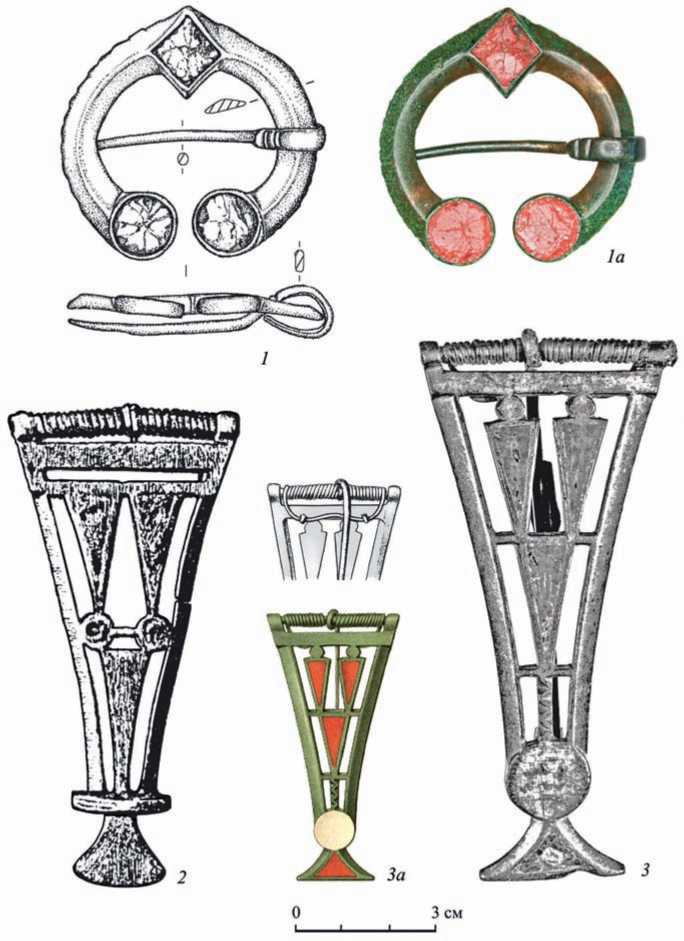

Детали рогов для питья – наконечники и звенья цепей (рис. 7; 8: X )7. Предметы из Заозерья/Lapsau являются одной из наиболее известных находок, цитируемой в ряде публикаций, посвященных предметам круга эмалей. Изделие было найдено в 1869 г. местными жителями ( Tischler , 1879. S. 52; архив Г. Янку-на) на памятнике, соотносимом с грунтовым могильником. Цепь фрагментирована – ее элементы хранятся и в КОИХМ и SMB – PK MVF, не сохранилось (или не идентифицировано) лишь центральное округлое звено с эмалевой вставкой.

Рога для питья с цепями, украшенными эмалевыми вставками, были широко распространены в Прибалтике, преимущественно на литовских территориях, где локализуется первое наиболее крупное их скопление. Второй большой ареал распространения связан с Днепровским Левобережьем ( Радюш , 2018. С. 140–142. Рис. 103). Цепь из Заозерья/Lapsau выделяется на общем фоне особой конструкцией, которая не имеет шарнирных соединений, в то время как звено цепи из Бабиты, напротив, имеет петлю, предназначенную для шарнирного крепления, и находит близкие аналогии на литовских территориях, прежде всего в материалах могильника Линкайчай (см.: Michelbertas , 2016. P. 68), в киевской культуре и культурах лесной зоны Восточной Европы (напр., Радюш , 2013. Рис. 8: 1, 8, 18 ). Наконечник рога для питья из Заозерья/Lapsau ближайшие аналогии находит среди профилированных изделий, распространенных на о-вах Балтийского моря второй половины II – начала III в. ( Andrzejowski , 1991. S. 143, 144. Abb. 50). Данному типу близок и наконечник с могильника Лабапа (Łabapa)/ Labap I, публикуемый впервые.

Элементы конского снаряжения – детали уздечек (разделители ремней) (рис. 6: 8, 8a, 9, 9a ; 8: XI )8. Представленные в коллекции музея «Пруссия» разделители ремней из погр. 2 могильника Ауксткимяй (Aukštkiemiai)/Oberhof II являются, вероятно, одним из наиболее ранних примеров видоизменения стилистики эмалевых украшений в начале позднеримского периода в Прибалтике. Сочетание техники эмалирования с напайками из проволочек и покрытием поверхности предметов оловянистым сплавом характерно для украшений группы

Рис. 6. Круглые подвески и детали конской упряжи

1–7 – круглые подвески: 1–3, 7 – Бабита (Babięta)/Babienten I, погр. 262 (КОИХМ, 1/49, 1086, 1088, 12699); 4, 6 – Грунайки (Grunajki)/Gruneyken, без указания места находки; 5 – Дружба/Muskau, без указания места находки. 8, 9 – детали конской упряжи, Ауксткимяй (Aukštkiemiai)/Oberhof II, погр. 2

1–3, 8, 8а, 9, 9а – рис. и фото О. Хомяковой по фондам КОИХМ и SMB – PK MVF; 4 – по архиву SMB – PK MVF; 5 – по архиву Г. Янкуна; 6 – фото К. Энгеля по архиву Р. Гренца; 7 – по архиву Ф. Якобсона наиболее поздних предметов горизонта восточноевропейских выемчатых эмалей (Корзухина, 1978. C. 33; Левада, 2010. C. 580–582; Bitner-Wróblewska et al., 2011. Р. 15); на территории Прибалтики – для фибул-брошей со сложносоставными композициями из ареала культуры Таранд (Фролов, 1974. C. 21–23; Хомякова, 2017. С. 153). Датировка указанного комплекса – первая половина – середина III в. н. э. (Reich, 2009. P. 207. Fig. 2; Michelbertas, 2016. P. 56).

Лицевая сторона литых накладок (размеры около 7,2 × 7,6 см и 7,9 × 7,3 см) покрыта белым металлом и по периметру – бронзовыми напайками из тонких пластинок с бороздками с насечками, имитирующими рубленую проволоку. В центре накладок находятся гнезда округлой формы, заполненные красной эмалью, с отверстиями, в которых расположены заклепки со сферической (ум-боновидной) головкой для крепления к ремню (рис. 6: 8a, 9a ).

Аналогичным образом были декорированы, вероятно, и разделители ремней уздечки с могильника Черняховск-Дачная/Althof-Insterburg, погр. 135. Предметы не сохранились, как и большинство находок, сделанных до 1945 г. на памятниках округа Инстербург (совр. Черняховский р-н Калининградской обл.). Крестовидные разделители ремней представлены на памятниках Западной Литвы, в Мазурском Поозерье и в районе Сувалок ( Reich , 2009. P. 208, 209. Fig. 3), однако эмалевые гнезда, вероятно, присутствуют лишь на указанных находках.

Выводы

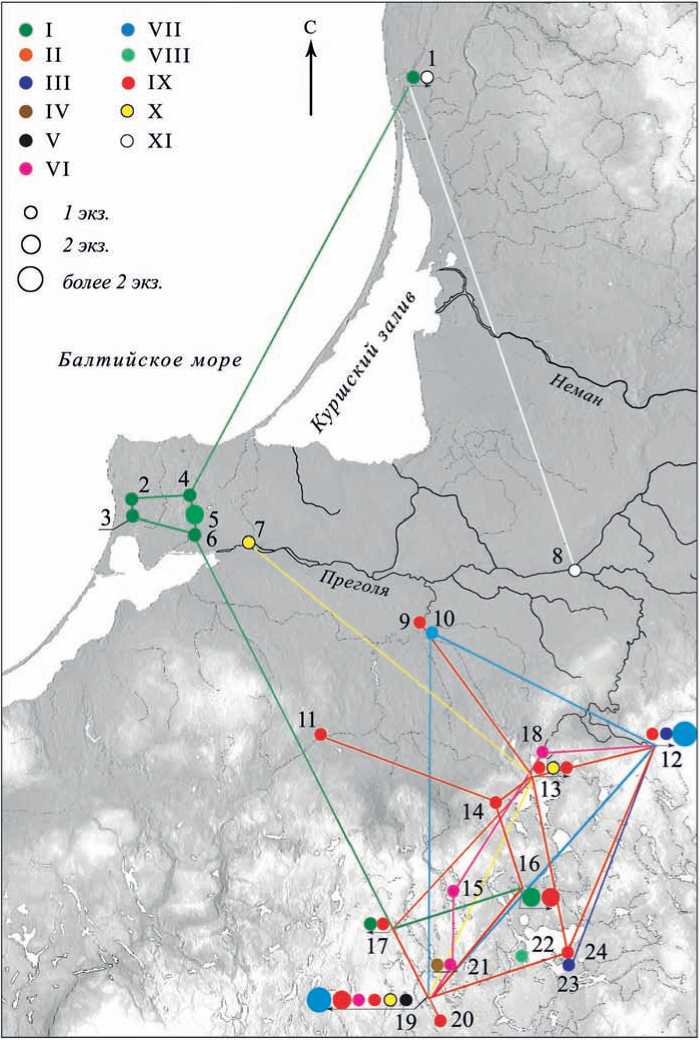

Материалы коллекции музея «Пруссия» показывают основные тенденции в распространении предметов с эмалями в Юго-Восточной Прибалтике (рис. 8). Провинциально-римские изделия встречаются везде, однако большее их количество концентрируется на побережье – на территории Калининградского (Сам-бийского) п-ва (рис. 8: I ). Для самбийско-натангийской культуры, производство ювелирных изделий которой находилось под преобладающим влиянием северо-скандинавского филигранного стиля и ювелирной традиции вельбаркской культуры с использованием напаек, тиснения, проволочного декора, псевдозерни, техника эмалирования, вероятно, была нехарактерна. Категории «эмалевого стиля» – маленькие подвески-лунницы, подковообразные фибулы, перстни, нагрудные украшения – также нетипичны для самбийско-натангийской культуры. Вероятно, роль контактов с южным побережьем, культурным центром в дельте Вислы и островами Балтийского моря в формировании стиля ювелирных изделий в раннеримское время для местного населения была значительней, чем остальные направления контактов.

Сочетание ювелирного стиля, характеризующего «престижные» украшения, и детали амуниции с северогерманских и южноскандинавских памятников с техникой эмалирования в начале позднеримского времени демонстрируют некоторые отдельные предметы с побережья Западной Литвы, обнаруженные в погребениях более высокого социального статуса (рис. 6 : 8, 8а, 9, 9а ).

Наибольшее количество предметов с эмалями локальной традиции производства в Юго-Восточной Прибалтике происходит с территории скопления памятников в западной части Мазурского Поозерья, откуда фиксируются

Рис. 7. Детали рогов для питья

1, 1а, 2 – Заозерье/Lapsau, без указания места находки; 3 – Бабита (Babięta)/Babienten I, место находки 498 (M6); 4 – Лабапа (Łabapa)/Labap, без указания места находки

Рис. и фото О. Хомяковой по фондам КОИХМ и SMB – PK MVF

«выплески» в межкультурное пространство с самбийско-натангийским арелом, представленные предметами «престижной» культуры (рог для питья, перстни) (рис. 7: 1 ; 8: 7, 9, 10 ). Центр, расположенный в районе западномазурского скопления памятников (богачевской культуры), вероятно, испытывал провинциальноримское влияние больше через посредничество центральноевропейских культур и мог выработать «эмалевый стиль». В производстве предметов с эмалями, в соответствии с новейшими исследованиями ( Bitner-Wróblewska, Stawiarska , 2009. P. 329–331; Румянцева , 2016. С. 25–27), использовалась техника эмалирования, аналогичная применявшейся в мастерских, расположенных на территории Среднедунайских провинций. Предметы с эмалями, связанные со «среднепровской» традицией (треугольные фибулы, гребенчатые браслеты) (рис. 3: 2, 3, 3а ; 5: 5 ; 8: 22–24 ), происходят из восточного скопления памятников – территории судав-ской культуры. Здесь же, на могильнике Швайцария, во второй половине ХХ в. найдено нагрудное украшение с эмалью ( Jaskanis , 2013. P. 150–153. Tab. XCVI: 1a ). Это указывает на возможное основное направление контактов с кругом раннеславянских культур через территории, расположенные на Балтийской гряде, – Судавскую возвышенность, Среднее Понеманье и далее, восточнолитовские территории на Аукштайтской вызвышенности.

Содержащиеся в материалах коллекции закрытые комплексы с эмалями дают данные об их хронологии на территории Юго-Восточной Прибалтики. Основное количество предметов принадлежит ко второй половине II – началу III в. (центральноевропейские фазы относительной хронологии B2/C1 и C1a), наиболее ранние предметы – к периоду около середины II в. (фазы B2 (B2b), более поздние – к первой половине и середине III в. (фаза С1, включая наиболее позднюю C1b).

Несмотря на то что количество находок круга эмалей на территории Польши, Центральной и Западной Литвы с 1945 г. возросло, коллекция музея «Пруссия» до сих пор остается основой для изучения предметов с эмалями в Прибалтике. Она содержит все основные категории находок, в том числе исключительные предметы, и дает представление о номенклатуре изделий, их соотношении, территориальном распределении и хронологии.

Рис. 8. Распространение предметов круга эмалей в Юго-Восточной Прибалтике по данным коллекции музея «Пруссия» (сост. О. Хомякова)

Фибулы: I – провинциально-римская; II – подковообразная; III – треугольная

IV – навершие булавки; V – гривна. Подвески; VI – маленькая лунница; VII – круглая; VIII – браслет; IX – перстень; X – детали рогов для питья; XI – детали конской упряжи

1 – Ауксткимяй (Aukštkiemiai)/Oberhof; 2 – Русское (Поваровка)/Kirpehnen-Galgenberge; 3 – Путилово/Gauten; 4 – Лендорф/Lehndorf; 5 – Хрустальное /Wiekau I; 6 – Грейбау/Greibau; 7 – Заозерье/Lapsau; 8 – Черняховск-Дачная/Althof-Insterburg; 9 – Федотово/Plauen; 10 – Друж-ба/Muskau; 11 – Бартошице (Bartoszyce)/Bartenstein; 12 – Грунайки (Grunajki)/Gruneyken; 13 – Лабапа (Łabapa)/Labap; 14 – Герлоз (Gierłoż)/Görlitz; 15 – Никутово (Nikutowo)/Nikutowen; 16 – Бартликово (Bartlikowo)/Bartlischof; 17 – Мойтыны (Mojtyny)/Moythienen; 18 – Руска Вись (Ruska Wies)/Reussen; 19 – Бабита (Babięta)/Babienten; 20 – Шпуховко (Spychówko)/ Klein-Puppen; 21 – Махары (Machary)/ Macharren I; 22 – Онуфриево (Onufryewo)/Onufrigowen; 23 – Здоры (Zdory)/Sdorren; 24 – Вишка (Wyszka)/Wiska

Список литературы Украшения круга эмалей из коллекции музея "Пруссия"

- Алдунг Ф., Карнап-Борнгейм К. Ф., Ибсен Т., 2005. Коллекции «Пруссия» в фондах Калининградского областного историко-художественного музея. Бремен: Hauschild. 112 c.

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга европейской части СССР. M.: Наука. 142 с. (САИ; вып. Д1-30.)

- Архив Герберта Янкуна//Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf in Schleswig.

- Архив Мартина Яна//Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

- Архив Марты Шмидехельм//Ajaloo Instituut, Tallinn.

- Архив Рудольфа Гренца//Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf in Schleswig.

- Белоцерковская И. В., 2018. Украшения из металла//Брянский клад.../Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН; Вологда: Древности Севера. С. 14-50. (РСМ; вып. 18.)

- Битнер-Врублевская А., 2017. Невеста издалека? Импортный браслет из Кжевулки под Сувалками (северо-восточная Польша)//Европа от Латена до Средневековья: варварский мир и рождение славянских культур: сб. ст.: к 60-летию А. М. Обломского/Отв. ред.: В. Е. Родинкова, О. С. Румянцева. М.: ИА РАН. С. 161-172. (РСМ; вып. 19.)

- Булычев Н. И., 1899. Журнал раскопок по части водораздела верхних притоков Волги и Днепра. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова. 78 с.

- Гороховский Е. Л., 1988. Хронология ювелирных изделий первой половины I тыс. н. э. лесостепного Поднепровья и Южного Побужья: дис. … канд. ист. наук. Киев. 461 с.

- Корзухина Г. Ф., 1978. Предметы убора с выемчатыми эмалями V -первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука. 123 с. (САИ; вып. Е1-43.)

- Левада М. Е., 2010. Сухоносивка//Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin/Red. A. Urbaniak. Łódź; Warzawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego: Fundacja Monumenta Archaeologica. S. 557-594. (MAB. Series Gemina; t. II.)

- Радюш О. А., 2013. Элементы всаднической и дружинной культуры II-III вв. в Поднепровье//SP. № 4. С. 51-73

- Радюш О. А., 2018. Предметы дружинной культуры среди древностей круга восточноевропейских выемчатых эмалей//Брянский клад.../Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН; Вологда: Древности Севера. С. 138-145. (РСМ; вып. 18.)

- Родинкова В. Е., 2018. Пластинчатые венчики или «диадемы» круга восточноевропейских выемчатых эмалей//Брянский клад.../Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН; Вологда: Древности Севера. С. 66-81. (РСМ; вып. 18.)

- Румянцева О. С., 2016. УкРАшения с полихромными эмалями из Брянского клада: техника изготовления и «авторство»//РА. № 4. С. 16-29.

- Спицын А. А., 1903. Предметы с выемчатой эмалью//Записки отделения русской и славянской археологии Императорского Русского археологического общества. Т. V, вып. 1. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова. С. 188-189.

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 2007. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории лесостепной зоны Восточной Европы (дополнение сводов Г. Ф. Корзухиной, И. К. Фролова и Е. Л. Гороховского)//Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III -начало V в. н. э.)/Ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 113-141. (РСМ; вып. 10.)

- Фролов И. К., 1974. Фибулы-броши с выемчатой эмалью//КСИА. Вып. 140. С. 19-27.

- Фролов И. К., 1980. Лунницы с выемчатой эмалью//Из древнейшей истории балтских народов/Ред.: Р. Я. Денисова, Ē. Мугурēвичс, Ф. А. Загорскис. Рига: Зинанте. С. 111-124.

- Хомякова О. А., 2017. Фибулы-броши в культурах Восточной Балтии//Европа от Латена до Средневековья: варварский мир и рождение славянских культур: сб. ст.: к 60-летию А. М. Обломского/Отв. ред.: В. Е. Родинкова, О. С. Румянцева. М.: ИА РАН. С. 149-156. (РСМ; вып. 19.)

- Хомякова О. А., 2018. Браслеты Брянского клада//Брянский клад.../Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН; Вологда: Древности Севера. С. 86-94. (РСМ; вып. 18.)

- Andrzejowski J., 1991. Okucia rogow do picia z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływo rzymskich w Europe Środkowej i Połnocnej (Proba klasyfikacji i analizy chronologiczno-terytorialnej)//Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne. Vol. 6. Warszawa: Pánstwowe Muzeum Archeologiczne. P. 7-120.

- Banytė-Rowell R., 2002. Enamel Disc from Aukštakiemis (Oberhof)//ABalt. Vol. 5. Klaipėda: Klaipėda University Press. P. 123-130.

- Banytė-Rowell R., Bitner-Wróblewska A., Reich C., 2016. West Lithuania as a Golden Bridge between the Sea and the Baltic Hinterland in Northeast Poland during the Roman and Migration Periods//ABalt. Vol. 23 Klaipėda: Klaipėda University Press. P. 140-151.

- Beckmann B., 1966. Studien über die Metallnadeln der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. Eine Untersuchung ihrer Formen, Zeitstellung und Verbreitung//Saalburg Jahrbuch. Bericht des Saalburg Museums. Bd. 23. Berlin. S. 5-100.

- Bitner-Wróblewska A., 2007. Netta. A Balt Cemetery in Northeastern Poland. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie: Fundacja MAB. 325 s. (MAB; t. XII.)

- Bitner-Wróblewska A., 2009. Emaliu puošti dirbiniai//Art of the Balts -Baltu menas/Ed. A. Butrimas. Vilnius: Vilnius Art Academy. P. 400-424.

- Bitner-Wróblewska A., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., Līga Virse I., Bitner-Wróblewska D., 2011. Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona: Das archäologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Felix Jakobson. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego. 640 p. (Aestiorum hereditas; 2.)

- Bitner-Wróblewska A., Stawiarska T., 2009. Badania technologiczne wschodnioeuropejskich zabytków zdobionych emalią//Bałtowie i ich sąsiedzi. Warszawa: Pánstwowe Muzeum Archeologiczne. P. 303-351. (Seminarium Bałtyjskie; t. 2.)

- Bliujienė A., 2013. Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 752 p. (LA; t. III.)

- Bujack G., 1891. Die Bronzen mit Glasfluss im Prussia-Museum//Prussia. Bd. 16. S. 189-191.

- De Baye J., 1891. Les Bronzes Émaillés de Mostchina. Gouvernement de Kalouga (Russie). Paris: Nilsson. 11 p.

- Engel C., 1935. Vorgeschichte der altpreußischen Stämme. Untersuchungen über Siedlungsstetigkeit und Kulturgruppen im vorgeschichtlichen Ostpreußen. Bd. II. Königsberg: Gräfe und Unzer. 351 S.

- Exner K., 1941. Die provinzialrömischen Emailfibeln der Rheinlande//Bericht der römisch-germanischen Kommission. Bd. 29. S. 31-121.

- Feugère M., 1985. Les Fibules en Gaule Méridionale de la conquête à la fin du Ve siècle après J.-C. Paris: CNRS. 503 p. (Revue Archéologique de Narbonnaise; Suppl. 12.)

- Frost L., 2011. Vognserup Enge -Et offerfund med kvindesmykker fra den ældre bronzealder//Aarbøger for Nordisk oldkyndighed og Historie. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab 2008. København. P. 7-58.

- Gaerte W., 1929. Urgerchichte Ostpreussens. Königsberg: Gräfe und Unzer. 406 S.

- Grunert W., 1937. Nadrauer Grabungen//Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg. 21. Insterburg: Altertumsgesellschaft. S. 7-61.

- Grunert W., 1939. Nadrauen Grabungen//Zeitschrift der Altertumsgesellschaft zu Instenburg, H. 22. Instenburg. S. 28-44.

- Heydeck J., 1887. Urnefeld bei Waldhaus Görlitz, Kreis Rastenburg//Prussia. Bd. 12. S. 9-10.

- Heydeck J., 1909. Das Gräberfeld von Wiekau, Kr. Fishausen//Prussia. Bd. 22. S. 217-221.

- Heynowski R., 2016. Fibeln: Erkennen -Bestimmen -Beschreiben. Berlin; München. 168 S. (Bestimmungsbuch Archäologie; Bd. 1.)

- Hollack E., Peiser F., 1904. Das Gräberfeld von Moythienen. Königsberg: Verlag von Gräfe & Unzer. 57 S.

- Jabłońska A., 1992. Zapinki podkowiaste z emalią w Europie PółnocnoWschodniej w okresie wpływów rzymskich//Acta Baltico-Slavica. T. 21. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. P. 116-165.

- Jaskanis J., 2013. Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce. Warszawa: SNAP. 325 s.

- Juga-Szymańska A., 2014. Kontakty Pojezierza Mazurskiego ze wschodnią strefą Bałtyku w okresie wpływów rzymskich na przykładzie szpil. Warszawa: Fundacja MAB: Państwowe Muzeum Archeologiczne. 504 p. (Seminarium Bałtyjskie; t. 3.)

- Kemke H., 1900. Das Gräberfeld von Bartickshof//SPÖG. Bd. 41. S. 108-134

- Khomiakova O., 2015. Disc Brooches of Dollkeim-Kovrovo Culture. The Question of the Origin of Ornaments in the Southeast Baltic in the First Centuries AD.//ABalt. Vol. 21-22. Klaipėda: Klaipėda University Press. P. 14-40.

- La Baume W., 1941. Vorgeschichtliche Forschung und Denkmalpflege in Ostpreußen (1939 und 1940)//Nachrichtenblatt fur Deutsche Vorzeit. Bd. 17/Eds.: G. Kossinna, M. Jahn. Leipzig: C. Kabitzsch. S. 82-88.

- Mączyńska M., Urbaniak A., 2006. Prowincjonalnorzymska zapinka tarczowata z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, powiat kartuski//WA. Vol. LVIII. P. 145-158.

- Michelbertas M., 2016. Romeniškojo laikotarpio emaliuoti dirbiniai Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universiteto. 112 p.

- Miсhelbertas M., 1986. Senasis geležies amžius Lietuvoje I-IV a. Vilnius: Mokslas. 270 p.

- Moora H., 1934. Zur Frage nach der Herkunft des ostbaltischen emailverzierten Schmuks//Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. T. 40. P. 75-90.

- Nowakowski W., 1985. Rzymskie importy przemysłowe na terytorium zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego//Archeologia. Rocznik Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Wroclaw. Vol. XXXIV (1983). P. 63-106.

- Nowakowski W., 1996. Das Samland in der Römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit den Römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg; Warszawa: Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität. 169 p. (Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg; 10.)

- Nowakowski W., 2013. Masuren in der Römischen Kaiserzeit. Auswertung der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn. Neumünster: Wachholtz Verlag. 280 S. (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete; Bd. 12.)

- Nowakowski W., 2016. Emailverzierte Sachgüter des 1.-3. Jahrhunderts im Ostbaltikum//Archäologie zwischen Römern und Barbaren: Zur Datierung und Verbreitung römischer Metallarbeiten des 2. Und 3. Jahrhunderts n. Chr. im Reich und im Barbaricum -ausgewählte Beispiele (Gefäße, Fibeln, Bestandteile militärischer Ausrüstung, Kleingerät, Münzen): Internationales Kolloquium (Frankfurt am Main, 19.-22. März 2009). Teil I/Hrsg.: H.-U. Voß, N. Müller-Scheeßel. Bonn: Dr. Rudolf Habelt Gmb H. S. 465-474. (Kolloquien zur Vor -und Frühgeschichte; Bd. 22.)

- Okulicz J., 1958. Cmentarzysko z okresu rzymskiego, odkryte w miejscowości Bogaczewo na przysiółku Kula, pow. Giżycko//Rocznik Olsztyński. Olsztyń. Bd. I. S. 47-116.

- Reich C., 2009. The cemetery o Oberhof (Aukstkiemiai) -horse graves and equestrian equipment//ABalt. Vol. 11. Klaipėda: Klaipėda University Press. P. 206-216.

- Riha E., 1979. Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Augst: Amt für Museen und Archäologie des Kantons Basel-Landschaft. 222 S. (Forschungen in Augst; Bd. 3.)

- Staatliche Museen zu Berlin -Preußischer Kulturbesitz, Museum für Vor -und Frühgeschichte, Berlin (SMB -PK MVF.)

- Thomas S., 1966. Die provinzialrömische Scheibenfibeln der römischen Kaiserzeit im freien Germanien//Berliner Jahrbuch für Vor-und Frühgeschichte. Bd. 6. Berlin: Staatliches Museum für Vor-und Frühgeschichte. S. 119-178.

- Tischler O., 1879. Ostpreussische Gräberfelder III//SPÖG. Bd. 19. S. 159-268.

- Tischler O., 1887. Abriss der Geschichte des Emails//SPÖG. Bd. 27. P. 39-59.

- Tischler O., Kemke H., 1902. Ostpreißishe Altertümer aus der Zeit der großen Graberfelder nach Christi Geburt. Konigsberg: Gräfe und Unzer Verlag. 46 S.

- Vaday A., 2003. Cloissone brooches in the Sarmatian Barbaricum in the Carpatian Basin//Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. № 54, 3-4. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. P. 315-421.

- Waluś A., 2014. Zabytki metalowe kultury kurhanów zachodniobałtyjskich wczesnej epoki żelaza//Światowit Supplement Series B: Barbaricum; 10/Ed. B. Kontny. Warszawa: Institut archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. P. 9-198.