Укрепление семейных взаимоотношений средствами физической культуры

Автор: Новикова Е.Б., Баландин В.А.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Профессиональное образование

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Физическая культура, педагогика физвоспитания, методология физвоспитания, физическое воспитание, физкультурно-оздоровительная работа, спортивно-массовая работа, семейное воспитание, воспитание в семье, взаимоотношения, семейные отношения, физвоспитание в семье, семейное физвоспитание, роль семьи

Короткий адрес: https://sciup.org/14263610

IDR: 14263610

Текст статьи Укрепление семейных взаимоотношений средствами физической культуры

ния детей и подростков, который не зависел бы от семейных условий в настоящем или прошлом [Г. П. Богданов, В. И. Козлов, 2002; Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстиц-кис, 2002]. Семья как основной социальный институт государства оказалась особо чувствительной ко всем произошедшим в стране реформаторским изменениям. Статистика разводов, субдепрессивных состояний взрослого населения, вызванных конфликтными ситуациями в семье, рост подростковой преступности, наркомании и бродяжничества как последствия развития деструктивных семейных процессов свидетельствуют о кризисном положении современной российской семьи, о наличии в ней дисфункциональных нарушений, снижающих уровень её интеграции и адаптивности, то есть способности противостоять нежелательным воздействиям окружающей среды [В. В. Воробьёв, 2004; Е. П. Кокорина, 2007].

В настоящее время проблемами семейного благополучия занимаются многие науки. Однако роль педагогики физической культуры и спорта в общей системе рассмотрения вопросов коррекции дисфункциональных семейных взаимоотношений неоправданно принижается. Между тем практическая деятельность спортивного педагога, в силу огромного гуманистического потенциала самой физической культуры, имеет широкие возможности для оказания семьям эффективной помощи в укреплении семейных взаимоотношений [А. М. Грасис, 2008; Е. П. Кокорина, 2007; В. В. Воробьёв, 2004].

В научно-методической и научно-популярной литературе, особенно 1970-80–х годов, содержится множество эмпирического материала, свидетельствующего о позитивном влиянии совместных физкультурно-оздоровительных занятий на взаимоотношения в семье [А. М. Грасис, 2008; Г. П. Богданов, 2002; В. С. Торохтий, 2005 и др.].

Вместе с тем кризисное положение современной российской семьи и характерное для нашего времени пассивное отношение большинства взрослого населения к занятиям физическими упражнениями диктуют необходимость совершенствования методов укрепления семейных взаимоотношений в процессе физкультурно-оздоровительной работы с семьями.

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы; определение уровня функциональной дееспособности семьи по методике Э. Г. Эйдемиллера [2006] (выявление межсупружеской эмпатии и внутрисемейной адаптивности, семейная неудовлетворённость, нервно-психическое напряжение, семейная тревожность, соотношение количества детей, уверенных в любви, понимании, защите и помощи родителей), педагогический эксперимент; методы математической статистики.

На базе МОУ СОШ № 6 и № 43 города Краснодара было проведено комплексное исследование, целью которого стало экспериментальное обоснование эффективности разработанных педагогических условий укрепления семейных взаимоотношений средствами физической культуры.

Предполагалось, что поэтапное внедрение физической культуры в повседневную жизнь семьи, основанное на оптимизации эмоциональных контактов между её членами и осуществляемое в процессе специально организованных совместных физкультурнооздоровительных занятий позволит значительно повысить уровень функциональной дееспособности семьи. Для данного исследования были отобраны только вполне благополучные семьи с оптимальными взаимоотношениями.

Педагогические условия укрепления семейных взаимоотношений средствами физической культуры.

В основе определения педагогических условий лежали положения о том, что систему взаимоотношений в семье определяет прежде всего характер внутрисемейного общения [Э. Г. Эйдемиллер, 2002].

Данные условия схематично представлены на рисунке 1.

-

1 этап

«Формирование у членов семьи готовности к совместным физкультурно-оздоровительным занятиям».

-

1. Индивидуальная работа с родителями и детьми.

-

2. Комплекс взаимодополняющих общих и групповых форм работы с родителями.

-

3. Информация о состоянии здоровья детей.

-

4. Формирование позиций в решении задач физического воспитания.

-

5. Развитие у детей стремления к общению с родителями, обогащение их физкультурного опыта.

-

2 этап

«Развитие внутрисемейных связей в процессе формирования у членов семьи потребности в совместной физкультурно-оздоровительной деятельности».

-

1. Организация групп семейного досуга.

-

2. Организация в школе семейных групп физкультурно-оздоровительной направленности.

-

3. Изменение характера коммуникации основных на совместно-синергические действия.

-

4. Рост ориентирующего контактирования и согласованности между членами семьи.

-

5. Стремление членов семьи улучшить свои умения и навыки в области физической культуры.

-

6. Общая заинтересованность в понимании совместных задач и результатах своих действий.

-

7. Снижение количества негативных проявлений в семьях.

-

8. Уместное реагирование каждого на позитивную и негативную оценку действий.

-

9. Обучение стимулированию действий партнёров и контроль своих поступков.

-

10. Создание средствами физической культуры позитивных эмоциональных ситуаций.

-

3 этап

«Формирование у членов семьи взаимной эмоциональной привязанности в процессе закрепления потребности в совместной физкультурно-оздоровительной деятельности».

-

1. Подготовка и проведение семейных физкультурно-массовых соревнований.

-

2. Домашние задания для семьи.

-

3. Конкурсы на лучшее название семейной спортивной команды, создание семейных гимнов, стенгазет, составление сценариев и т. д.

-

4. Совместная разработка общих для всех членов семьи запретов.

-

5. Развитие в семье интересов, стремлений и целей.

-

6. Развитие у членов семьи чувства взаимного доверия и терпения.

Рис. 1. Педагогические условия укрепления семейных взаимоотношений средствами физической культуры

Первый этап работы направлен на формирование у членов семьи готовности (то есть интереса и стремления) к совместным физкультурно-оздоровительным занятиям. Работа ведётся отдельно с родителями и с детьми. Цель комплекса взаимодополняющих общих и групповых форм работы с родителями – пробудить у них интерес к анализу своих внутрисемейных отношений, оценить педагогическую значимость их образа жизни и используемых видов семейного досуга, информировать о состоянии здоровья их детей и постепенно формировать активную позицию в решении задач физического воспитания. Параллельно ведётся работа с детьми, направленная на развитие у них стремления к общению с родителями и одновременно на обогащение их опыта в области физической культуры и спорта.

Второй этап работы направлен на развитие внутрисемейных связей в процессе формирования у членов семьи потребности в совместной физкультурнооздоровительной деятельности и предполагает организацию в общеобразовательных школах семейного досуга, физкультурно-оздоровительных семейных групп. В содержание тренировочных занятий включены элементы эстафет, аттракционов, тематических подвижных игр, направленных не столько на освоение техники выполнения физических упражнений, сколько на развитие в семье процесса взаимного познания. Немаловажным является тот факт, что исправить негативно создавшееся представление членов семьи о личности друг друга можно только при условии открытого и прямого взаимодействия, которое, как известно, является одним из способов нивелирования отрицательных эмоций. В этой связи использование кратковременных соревновательных ситуаций, например семейных командных игр, позволяет корректировать искаженное представление членов семьи о личности друг друга, дает возможность постепенно изменять характер внутрисемейной коммуникации.

Планирование и согласование совместных действий, конкретные указания друг другу на способ действия, помощь, осуществляемая посредством разъяснения, превалировали от соревнования к соревнованию среди других видов контактирования во всех семьях. Кроме того, опыт совместных действий, приобретаемых семьями в течение определённого времени, диктует необходимость чисто делового общения во время соревнований. А это, в свою очередь, говорит о росте согласованности между членами семьи, их общей заинтересованности в результатах своих действий, о понимании ими общих задач.

По мере накопления опыта совместных действий члены семей изучают друг друга, видят характер реагирования каждого на позитивную и негативную оценку его действий, учатся стимулировать действия партнёров и контролировать свои поступки.

На данном этапе работы важно создавать позитивные эмоциогенные ситуации средствами физической культуры, вызывающие у членов семьи эмоции общей радости и интереса. С этой целью проводятся семей- ные физкультурные праздники, где, как правило, нет проигравших, организуются кратковременные туристические походы или военные игры. Одновременно, в зависимости от личностных особенностей членов семьи, проводятся индивидуальные или групповые психолого-педагогические тренинги с целью повышения уровня физкультурной образованности как детей, так и их родителей.

Третий этап работы – формирование у членов семьи взаимной эмоциональной привязанности в процессе закрепления потребности в совместной физкультурнооздоровительной деятельности – это подготовка и проведение семейных физкультурно-массовых соревнований. На данном этапе работы важную роль играет характер предполагаемых домашних заданий: конкурсы на лучшее название семейной спортивной команды, на лучший семейный гимн, стенгазету, совместная разработка общих для всех членов семьи запретов, составление сценариев соревнований и т. д. Всё это способствует развитию в семье общих интересов, стремлений и целей. Важно развивать у членов семьи чувство взаимного доверия и терпение. С этой целью используются ролевые и проективные подвижные игры, а также индивидуально-дифференцированные беседы и консультации.

Результаты эксперимента и их обсуждение.

Результаты изучения уровня межсупружеской прогностической эмпатии и внутрисемейной адаптивности (табл. 1) свидетельствуют о том, что в начале года в семьях из экспериментальной группы и в семьях, составивших контрольную группу, данные показатели не имели достоверных различий и в среднем соответствовали низкому уровню.

Средние показатели коэффициентов прогностической межсупружеской эмпатии и внутрисемейной адаптивности в конце года соответствовали уже среднему уровню. В экспериментальной группе произошли достоверно существующие позитивные изменения.

В экспериментальных семьях снизились показатели и семейно-обусловленных психических состояний супругов, что говорит о росте степени удовлетворённости браком, снижении уровня нервно-психического напряжения и семейной тревоги (табл. 2).

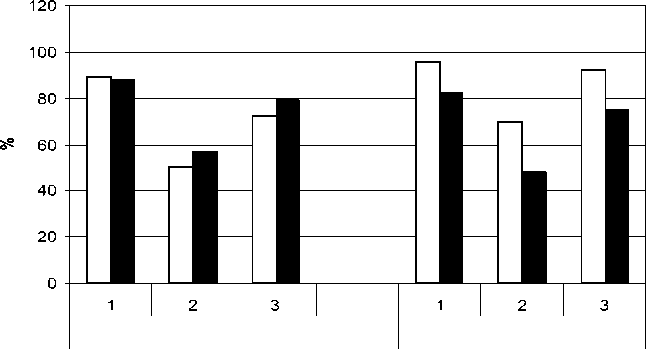

Наиболее важным результатом эксперимента следует считать рост количества детей, уверенных в любви к ним родителей, в понимании их проблем, в родительской помощи и защите (рис. 2).

Из рисунка 2 видно, что процент детей, уверенных в любви к ним родителей, в понимании их проблем, в родительской помощи и защите, от общего количества детей из контрольной группы значительно ниже процента эмоционально защищённых детей из семей экспериментальной группы.

Экспериментальные данные подтверждают, что разработанные педагогические условия укрепления семейных взаимоотношений, основанные на поэтапном внедрении физической культуры в повседневную жизнь семьи через развитие эмоциональных контак-

Таблица 1

Показатели коэффициента межсупружеской эмпатии и внутрисемейной адаптивности до и после эксперимента (балл)

Таблица 2

Показатели семейно-обусловленных состояний супругов до и после эксперимента (балл)

|

Коэффициент |

Начало года |

Конец года |

||||||

|

ЭГ M±m |

КГ M±m |

t |

p |

ЭГ M±m |

КГ M±m |

t |

p |

|

|

Кмсэ |

0,484±0,02 |

0,479±0,04 |

0,11 |

>0,05 |

0,602±0,02 |

0,488±0,04 |

2,48 |

<0,05 |

|

Квса |

0,478±0,02 |

0,486±0,03 |

0,22 |

>0,05 |

0,594±0,02 |

0,487±0,03 |

2,97 |

<0,01 |

|

Категории и члены семьи |

Начало года |

Конец года |

|||||||

|

Эгр. M±m |

Кгр. M±m |

t |

p |

Эгр. M±m |

Кгр. M±m |

t |

p |

||

|

У |

м |

14,98±0,65 |

14,35±1,28 |

0,45 |

>0,05 |

10,02±0,6 |

14,8±1,04 |

3,98 |

<0,001 |

|

ж |

15,87±0,71 |

14,00±1,11 |

1,43 |

>0,05 |

10,32±0,56 |

14,15±1,02 |

3,30 |

<0,001 |

|

|

Н |

м |

16,77±0,59 |

16,9±0,98 |

0,11 |

>0,05 |

11,66±0,44 |

16,95±0,95 |

5,09 |

<0,001 |

|

ж |

18,76±0,55 |

18,8±0,99 |

0,04 |

>0,05 |

12,71±0,37 |

18,75±0,98 |

5,81 |

<0,001 |

|

|

Т |

м |

15,55±0,59 |

14,85±0,96 |

0,62 |

>0,05 |

9,92±0,42 |

15,00±0,89 |

5,13 |

<0,001 |

|

ж |

16,69±0,66 |

15,55±1,43 |

0,72 |

>0,05 |

10,29±0,47 |

16,00±1,3 |

4,14 |

<0,001 |

|

Условные обозначения: У – семейная неудовлетворённость; Н – нервно-психическое напряжение; Т – семейная тревожность.

Рис. 2. Динамика результатов эксперимента: уверенных в родительской любви, в понимании проблем, в родительской помощи и защите

Экспериментальная группа Контрольная группа

-

1 – соотношение количества детей, уверенных в любви к ним родителей;

-

2 – соотношение количества детей, уверенных в понимании родителей;

-

3 – соотношение количества детей, уверенных в защите и помощи родителей.

тов между её членами в процессе специально организованных физкультурно-оздоровительных занятий в семейных группах, позволили значительно повысить уровень функциональной дееспособности семьи. Об этом свидетельствует следующее:

– улучшение психологического самочувствия супругов в семье, то есть снижение у супругов показателей семейной неудовлетворённости, нервнопсихологического напряжения и семейной тревоги;

– рост количества детей, уверенных в любви к ним родителей, в понимании их проблем, в родительской помощи и защите.

Выводы:

-

1. Кризисное положение современной российской семьи обусловливает необходимость пересмотра подходов при решении вопросов физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с семьями, преодоления её фрагментарного характера, придания ей системности и многоаспектности.

-

2. Уровень функциональной дееспособности семьи во многом определяется особенностями внутрисемейного общения, представляющего собой многообразную систему эмоциональных отношений, складывающихся между членами семьи в процессе их взаимодействия.

-

3. Возрождение такой формы работы с семьями, как совместные занятия в физкультурно-оздоровительных семейных группах, даёт широкие возможности для укрепления семейных взаимоотношений.

-

4. Результаты исследования доказывают возможность и целесообразность ориентации работы с семьями на развитие семейных взаимоотношений, повышение уровня функциональной дееспособности семьи.

-

5. Ориентация содержания тренировочных занятий на социальную значимость физической культуры, выбор таких форм и методов, которые направлены не столько на развитие двигательных качеств членов семьи, сколько на формирование у них взаимной эмоциональной привязанности, перенос основного акцента работы с позиций консультирования родителей в области физической культуры и руководства ими на позиции оказания семьям помощи в достижении, пусть кратковременного, но гармоничного внутрисемейного общения, позволяют, во-первых, повысить уровень

функциональной дееспособности семьи и, во-вторых, сменить её пассивный образ жизни на более активный.