Укрепленное поселение гуннского времени у с. Верхнее Казачье на острой луке Дона

Автор: Разуваев Ю. Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

Излучина Верхнего Дона в округе г. Задонска Липецкой области насыщена поселениями второй четверти I тыс. н. э. Статья включает в их число городище у с. Верхнее Казачье, недавно исследованное на площади 1299 кв. м. В ней анализируются стратиграфические данные и результаты радиоуглеродного датирования, рассматриваются фортификационные и бытовые сооружения, характеризуются керамический и вещевой комплексы. Площадку городища с разных сторон ограничивают две линии укреплений, созданных в скифо-сарматскую эпоху. В той и другой имелось, судя по керамике в заполнении, три рва, сооруженных в гуннское время. В раскопах выявлены три наземных жилища (их местоположение указали очаги), 34 столбовые и хозяйственные ямы. Найдено свыше 10 тыс. фрагментов кухонных и столовых глиняных сосудов (как лепных, заглаженных или лощеных, так и, в подавляюще меньшем числе, круговых), а также более 120 орудий труда и предметов быта из металлов, глины, камня и кости. Аналогии найденным материалам дают возможность датировать памятник концом IV - V в. н. э. С его исследованием пополнилось количество городищ, известных ранее в лесостепной части бассейна Дона в числе четырех.

Верхнее подонье, гуннское время, городище, укрепления, жилые и хозяйственные сооружения, керамика, вещи

Короткий адрес: https://sciup.org/143171182

IDR: 143171182

Текст научной статьи Укрепленное поселение гуннского времени у с. Верхнее Казачье на острой луке Дона

Благодаря исследованиям последних двух десятилетий участок долины Дона в округе г. Задонска Липецкой обл. стал хорошо известен как сосредоточение бытовых и погребальных памятников второй четверти I тыс. н. э. (Острая Лука…, 2005; 2015). После недавних раскопок совместной экспедиции Воронежского государственного педагогического университета и общественной организации

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Воронежской области в рамках проекта № 18-49-360001.

«Фонд научного краеведения Липецкой области» в их число вошло и городище у с. Верхнее Казачье, известное с 1962 г. ( Левенок , 1962), но долго остававшееся недатированным. Как оказалось, это поселение относится к эпохе бронзы, разным периодам раннего железного века и славяно-русскому времени. Представительные материалы гуннского времени были получены в 2015 г. и в значительной мере уже введены в научный оборот ( Разуваев, Козмирчук , 2017). Однако в следующем году вскрытая площадь была доведена до 1299 кв. м, существенно увеличилось число находок и, главное, удалось определиться с наличием фортификаций. В связи с этим появилась необходимость обобщить имеющиеся данные в новой публикации.

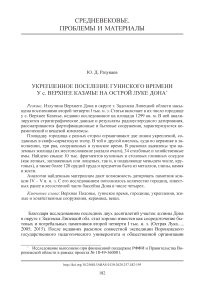

Поселение гуннского времени занимает весь мыс левого берега Дона, располагающийся на северо-восточной окраине села. Часть его территории, возвышающаяся над поймой на 47–51 м и с двух сторон ограниченная валами и рвами, и является собственно городищем площадью около 6600 кв. м (рис. 1: 1, 2 ).

Остатков защитных сооружений второй четверти I тыс. в городищенских валах не выявлено. Но благодаря находкам в заполнении к тому периоду можно отнести некоторые из рвов.

Наиболее выразительные материалы получены при исследовании укреплений, отделяющих городищенскую площадку от более низкой оконечности мыса, ныне разрушенной карьером. Раскопом 5, представлявшим собой траншею 34 × 2 м, там были разрезаны два вала и два рва (рис. 1: 3 ).

Внутренний вал, сложенный в основном из насыщенного угольками золистого грунта, перекрывал канавки и столбовые ямки, оставшиеся от уничтоженных пожарами деревоземляных конструкций начала скифской эпохи ( Разуваев , 2018а). На его внешнем склоне лежал глинистый выкид из первого рва, сооруженного, вероятнее всего, в скифское время. Этот ров на уровне материка имел ширину примерно 5 м, глубину – почти 2 м. У него довольно пологие стенки и плоское дно шириной до 1,3 м. Заполнение, мощность которого составляла 1,6 м, на расстоянии 0,5–0,7 м от дна разделяла углистая прослойка толщиной 0,05 м. Ниже нее находок не было. В вышележащих же напластованиях обнаружены фрагменты керамики скифского (23 экз.), сарматского (10 экз.) и гуннского (155 экз.) периодов раннего железного века, а также древнерусского времени (2 экз.). Похоже, что все они попали в ров при оплывании главным образом насыпи внутреннего вала, вверху которого имеются культурные отложения соответствующих поселений.

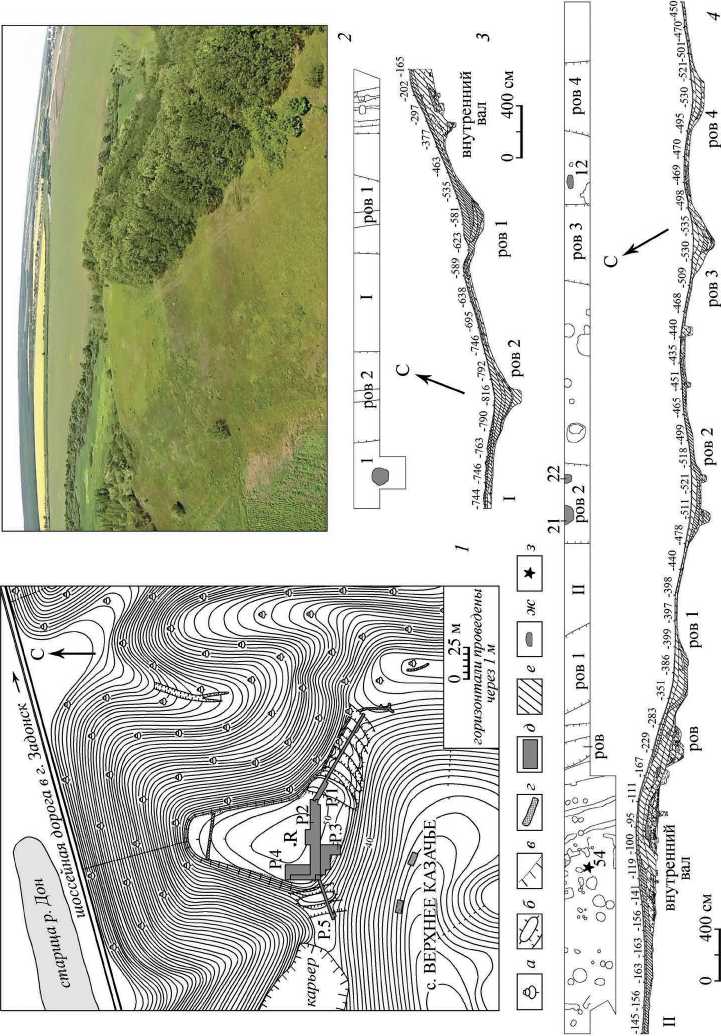

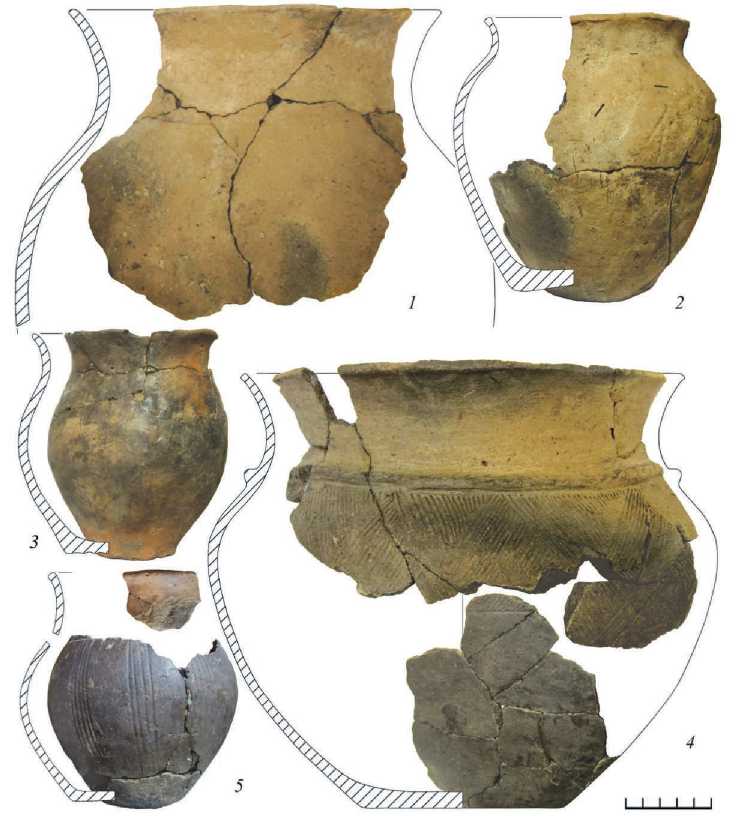

Второй, внешний, ров конфигурацией отличался от первого. При ширине 7–8 м и глубине более 2 м он имел вверху пологие стенки, внизу же – круто спускающиеся к плоскому дну, ширина которого не превышала 0,8 м (рис. 2: 1 ). Двухметровое супесчаное и суглинистое заполнение рва делилось надвое прослойкой темно-серой супеси толщиной до 0,15 м. Выше нее, в напластованиях заплывшего с валов грунта, встречались фрагменты керамики скифского (свыше 60 экз.) и гуннского (более 130 экз., причем треть от одного лощеного сосуда) времени. В нижней же части рва найдены 16 черепков скифо-сарматской эпохи, а также керамика второй четверти I тыс. н. э.: два венчика на самом дне, а в 0,4–0,6 м выше него – 30 обломков лепных сосудов, в том числе двух частично реконструированных (рис. 4: 1, 2 ).

N

cq К cd s ^

з – очаг

Рис. 2. Рвы гуннского времени на дополнительной ( 1 ) и основной ( 2–4 ) линиях обороны городища. 1 – ров 2; 2, 3 – ров 2; 4 – ров 4

а – гумусированная почва; б – глина; в – уголь; г – зола; д – обожженная почва; е – известняковые камни

1 – глинистый выкид из карьера; 2 – коричнево-серый суглинок; 3 – желтая глина с серым суглинком; 4 – серый суглинок с желтой глиной; 5 – серый суглинок; 6 – серая супесь; 7 – темно-серая супесь; 8 – серая супесь с желтым песком; 9 – светло-серая супесь с песком; 10 – желто-серая глинистая почва (предматерик); 11 – темно-серый суглинок; 12 – светлосерая песчанистая почва; 13 – черная углистая почва; 14 – светло-серая супесь

Правда, в придонном заполнении был найден крупный уголь, для которого в изотопном центре РГПУ им. А. И. Герцена получена радиоуглеродная дата (SPb_2592) 2373 ± 35 BP, калиброванная в интервалах 488–397 гг. до н. э. (вероятность 68,2 %), 728–694 г. до н. э. (вероятность 3,8 %) и 542–387 гг. до н. э. (вероятность 91,6 %). Однако в данном случае не он, а керамические материалы определяют датировку рва. Попавший в ров отдельный обломок горелого дерева принадлежал располагавшимся неподалеку оборонительным сооружениям начала скифской эпохи. Ясно, что к гуннскому времени относился и вал, занимавший пространство между рвами шириной 8 м, но к настоящему времени почти разрушенный эрозией.

Основная линия укреплений городища пересекает узкий перешеек мыса, ведущий на плато. Здесь раскопом 1 на протяжении 80 м были разрезаны четыре вала и рва (рис. 1: 4). В основании внутреннего вала, в современном состоянии имеющего длину 40 м, ширину 16 м и высоту от материка 1,7 м, лежат остатки деревоземляных сооружений начала скифской эпохи. Их вместе с древнейшим рвом перекрывает насыпь IV–III вв. до н. э.1 От трех других городищенских валов мало что осталось.

В нижней части первого, считая от внутреннего вала, рва находки отсутствовали. В профилях раскопа зафиксировано, что придонное заполнение толщиной 0,2–0,4 м сформировалось за счет сползания почвы с верха вала. От вышележащих напластований мощностью порядка 1 м ее отделяла тонкая углистая прослойка. На уровне последней и выше были обнаружены, наряду с черепками бронзового века (7 экз.) и скифо-сарматской эпохи (31 экз.), немногим более 20 обломков сосудов гуннского времени, а также фрагмент древнерусского горшка. Керамика попала в ров, скорее всего, вместе с грунтом, оплывшим с внутреннего вала, верх которого насыщен культурными отложениями соответствующих поселений.

Во втором рве, заполнение которого достигало толщины 0,8 м, кроме керамики ранних эпох (20 экз.) было найдено более 30 черепков гуннского времени, встречавшихся вплоть до дна, что дает достаточно оснований для датировки сооружения.

Третий ров самый глубокий из четырех. У него узкое уступчатое дно, а не широкое плоское, как у других. Заполнение, максимальная толщина которого превышала 1,6 м, на глубине 0,8 м разделяла углистая прослойка. Для взятого из нее угля получена радиоуглеродная дата (SPb_2589) 2045 ± 30 BP, калиброванная в интервалах 95 г. до н. э. – 2 г. н. э. (вероятность 68,2 %) и 165–24 гг. н. э. (вероятность 95,4 %). Таким образом, третий ров был сооружен на рубеже н. э. Впрочем, из него происходит преимущественно керамика скифской эпохи (13 экз.). Черепок сарматского времени был найден лишь один, да и то вверху. Фрагменты же сосудов гуннского времени в количестве семи были обнаружены только в верхней части заполнения этого рва, куда попали с заплывами почвы.

Четвертый ров имел заполнение мощностью около 1 м, также разделенное углистой прослойкой на высоте 0,2–0,4 м от дна. В нем найдено 13 керамических обломков скифской эпохи, но также и пять фрагментов гуннского времени, два из которых размещались в придонной части и тем самым датировали ров.

Таким образом, ко второй четверти I тыс. н. э. следует относить второй и четвертый рвы, отстоящие друг от друга примерно на 25 м и близкие по параметрам.

Второй ров на уровне материка имел ширину 6 м и глубину в материке до 0,7 м (рис. 2: 2 ). Вал при нем если существовал, то был небольшим и с течением времени оказался разрушенным. У рва пологие стенки, плавно переходящие в плоское дно шириной 3–4 м. Внизу заполнения зафиксирована линза углистой почвы толщиной 0,16 м.

На дне располагались две оказавшиеся наполовину вне раскопа округлые ямы (рис. 2: 2, 3), судя по стратиграфии, сооруженные вместе со рвом. Одна из них (объект 21), углубленная на 0,7 м и расчищенная на участке 1,5 × 0,7 м, имела стенки, полого сходившиеся к плоскому дну. Сверху до глубины 0,2 м в яме лежала светло-серая песчаная почва, аналогичная той, что составляла придонную часть заполнения рва. Ниже размещалась небольшая линза желтой глины, а у дна – серый суглинок с включениями желтой глины. Другая яма (объект 22), глубиной 0,5 м, имела слегка наклонные стенки и плоское дно. Размеры расчищенной ее части 0,70 × 0,58 м. До глубины 0,1 м яму заполняла светлосерая песчаная почва, перекрывавшая все дно рва. Внизу залегал серый суглинок, включавший желтую глину. На дне находились известняковые камни.

Внешний, четвертый по счету, ров был шириной порядка 6 м и глубиной около 1 м (рис. 2: 4 ). У него также пологие стенки и плоское дно шириной около 2 м. На дне имелась прослойка углистой почвы толщиной 0,03 м и отдельные угольки, почва возле которых в ряде случаев оказалась слегка прокаленной. В заполнении рва в 0,4 м выше дна залегала углистая прослойка толщиной от 0,03 до 0,10 м. Остатки примыкающего к этому рву вала сохранились в виде насыпи из перемешанного с глиной суглинка шириной по основанию 5 м, возвышающейся над материком на 0,4 м.

Приведенные данные доказывают, что часть поселения гуннского времени была защищена фортификационными сооружениями, надо полагать, не только земляными. Насыщенные продуктами горения прослойки в заполнениях рвов как будто свидетельствуют о располагавшихся рядом и сгоревших деревянных конструкциях. Кстати, как свидетельство пожара вполне можно рассматривать и вторично обожженные черепки, неоднократно попадавшиеся в городищен-ском слое.

Неясно, использовался ли для защиты основной вал городища. Но, судя по стратиграфии, ни он, ни примыкающие рвы, как, впрочем, и третий ров главной оборонительной линии, не перестраивались.

Заметим, что схожая ситуация выявлена на городище у с. Мухино, расположенном всего лишь километрах в шести южнее. Там оборонительная стена и ров гуннского времени размещались на некотором удалении от основных укреплений ( Земцов и др ., 2017. С. 287).

Раскопами исследована едва ли пятая часть городища. Бытовых и хозяйственных сооружений в культурном слое (его толщина составляла 0,25–0,50 м, а к краю площадки увеличивалась до 2 м) и в глинистом материке выявлено немало – в основном это ямы различного назначения. Более-менее уверенно соотнести со второй четвертью I тыс. н. э. удалось 34 объекта. Другие остались либо недатированными, либо принадлежали иным эпохам.

Две ямы, которые следует, видимо, интерпретировать как хозяйственные, располагались за пределами городищенской площадки.

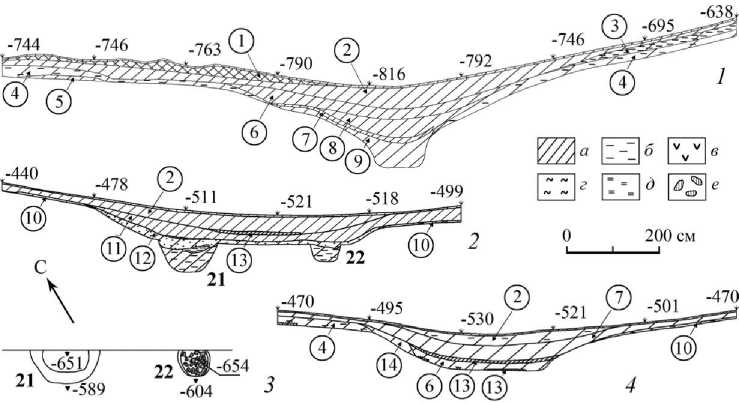

Одна из них (объект 1) была обнаружена в раскопе 5 перед внешним рвом. Она округлой формы, имела размеры по верху 1,35 × 1,24 м, глубину в материке до 0,34 м (рис. 3: 1 ). Стенки ямы немного наклонные, дно плоское. У западной стенки размещался вниз горловиной практически целый неорнаментированный горшок (рис. 4: 3 ), а в заполнении порознь лежали части сосуда, орнаментированного валиком и резными линиями (рис. 4: 4 ).

Под насыпью четвертого, внешнего, вала в раскопе 1 выявлена яма овальной формы (объект 12), имевшая размеры 1,05 × 0,5 м, глубину 0,1–0,2 м (рис. 3: 2 ). Ее суглинистое заполнение по центру перекрывала прослойка серой почвы

Рис. 3. Сооружения гуннского времени

1 – объект 1 в раскопе 5; 2 – объект 12 в раскопе 1; 3 – объекты на площадке городища; 4, 5 – объекты 22 и 24 в раскопе 4 а – гумусированная почва; б – глина; в – уголь; г – зола; д – известняковые камни; е – яма гуннского времени; ж – очаг

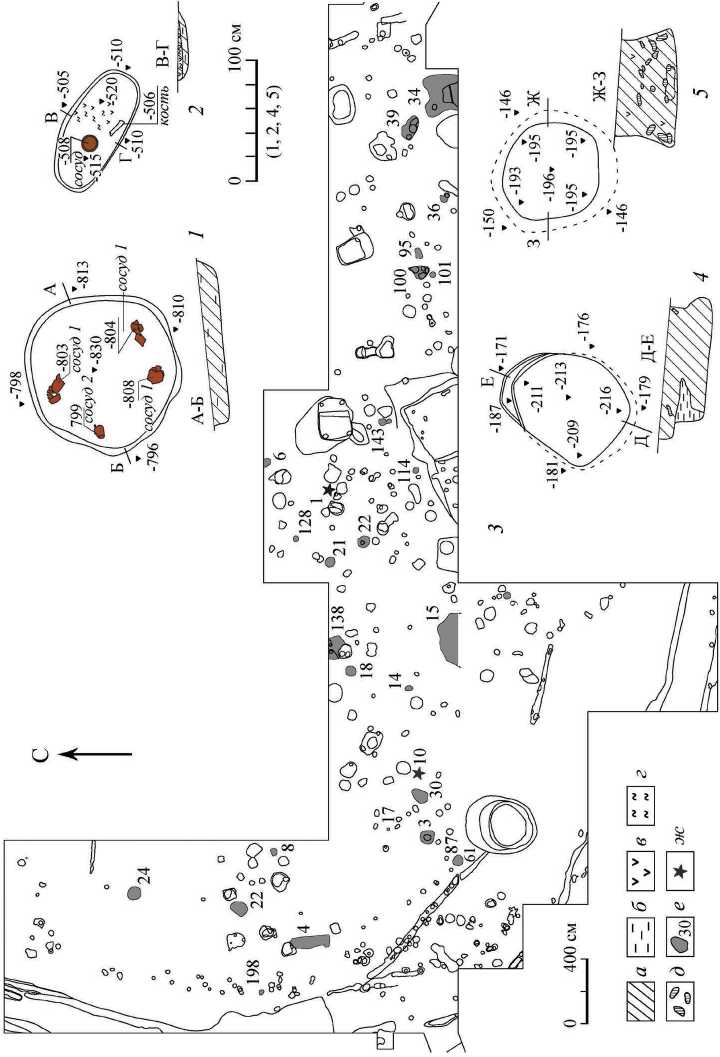

Рис. 4. Керамика гуннского времени из раскопов на укреплениях городища с вкраплениями золы и углей. Вверху ямы находился обломок трубчатой кости крупного животного, а на дне – лепной лощеный сосуд (рис. 4: 5).

На площадке городища размещались 27 ям (рис. 3: 3 ). Из них по меньшей мере 13 являлись столбовыми. Над одной из таких ям (объект 128), имевшей размеры 0,22 × 0,19 м и глубину в материке 0,16 м, лежал развал лепного сосуда (рис. 5: 2 ).

Среди хозяйственных ям находками были насыщены две.

Одна из них (объект 22) имела в плане подовальную форму размерами 0,80 × 1,06 м и была углублена в материк на 0,42 м (рис. 3: 4 ). У нее немного наклонные

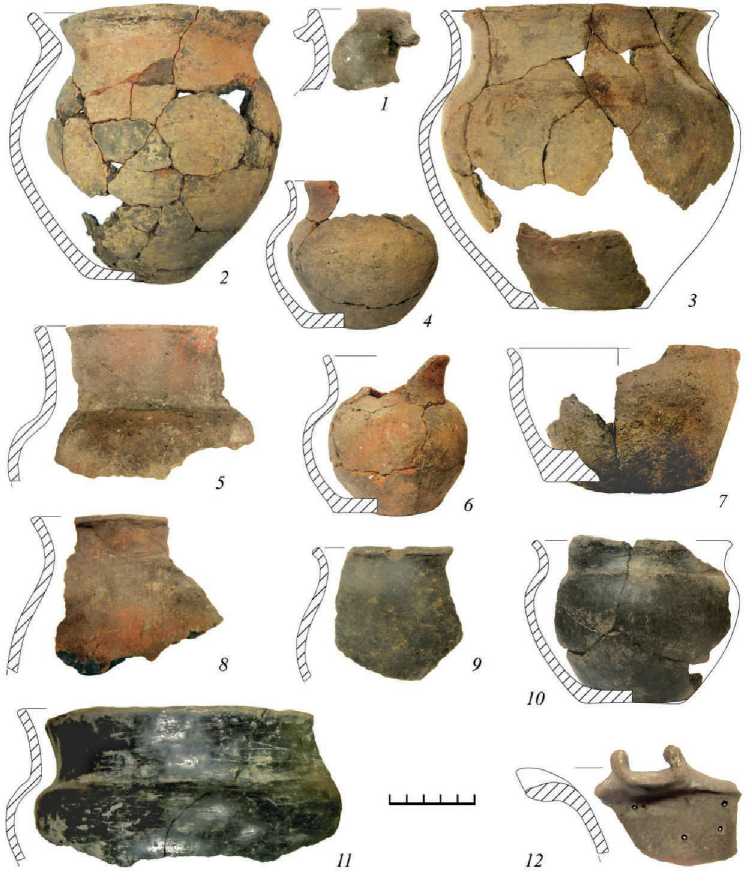

Рис. 5. Керамика гуннского времени из раскопов на площадке городища стенки и ровное дно, понижающееся в юго-западном направлении. С северовосточной стороны в яме имелась ступенька шириной 0,32 м и глубиной 0,16 м, а с других сторон в стенках у дна был устроен небольшой подбой. В суглинистом заполнении помимо 27 костей животных были найдены несколько ранних черепков и более 40 фрагментов керамики гуннского времени, из которых частично удалось реконструировать два лепных сосуда, в том числе один – на полный профиль (рис. 5: 3).

Другая яма (объект 24) была почти округлой формы (рис. 3: 5 ). Ее диаметр – 0,80 м, максимальная глубина – 0,54 м. Яма вверху имела вертикальные стенки, а внизу за счет подбоя расширялась до диаметра 1,0 м. Дно было немного вогнутое. Заполнение состояло из суглинка и включало отдельные угли и камни. В нем найдено более десятка черепков скифо-сарматской эпохи, 22 обломка костей животных и 43 фрагмента керамики гуннского времени, в основном принадлежавшие одному сосуду. Кроме того, из ямы происходят три обломка глиняных грузил, наконечник стрелы (рис. 6: 2 ) и сломанная проколка (рис. 6: 11 ), изготовленные из кости.

Углубленных в материк котлованов жилых построек на городище не обнаружено. Надо полагать, что все строения такого рода были наземными. Местоположение трех локализуется по очагам, открытым в слое и в насыпи вала.

Один очаг (объект 1) был выявлен на глубине 0,2 м от дневной поверхности. Он представлял собой площадку обожженной глины подпрямоугольных очертаний, ориентированную длинной осью по линии ССЗ – ЮЮВ. Размеры площадки – 0,95 × 0,85 м, толщина пласта прокаленной и растрескавшейся глины – 0,02–0,03 м. На самом очаге и западнее, занимая пространство 1,5 × 0,9 м, лежало около 130 обломков лепных сосудов (часть принадлежала двум довольно крупным горшкам), каменный пест (рис. 6: 21 ), обломок железного ножа, два глиняных грузила гуннского времени.

Второй очаг (объект 10) располагался примерно в 18 м к западу - юго-западу от первого, в 0,1 м выше материка. Это в плане напоминающая трапецию площадка обожженной и растрескавшейся глины размерами 0,70 × 0,67 м и толщиной около 0,02 м.

Третий очаг (объект 54) отстоял от первого метров на 40 к юго-востоку и находился во внутренней поле основного вала на глубине 0,3–0,4 м от дневной поверхности. Представлял собой скопление двух десятков известняковых камней разного размера (из них четыре обожжены), составлявших овальную площадку размерами 0,56 × 0,34 м. Неподалеку лежали лишь несколько черепков гуннского времени, но ниже по склону вала таковые исчислялись несколькими сотнями. Кроме того, на удалении около метра от очага лежали обломки трех глиняных грузил и железного ножа. Доминирование этих находок над материалами иных эпох и позволяет соответствующим образом датировать жилище, устроенное в поле вала.

К сожалению, стратиграфически это сооружение не прослежено. Но в качестве аналогии самому строительному приему имеет смысл упомянуть строение второй четверти I тыс. н. э., вкопанное в насыпь вала на одном из городищ донской лесостепи ( Козмирчук, Разуваев , 2001. С. 78).

В раскопах на площадке и укреплениях городища найдено в общей сложности более 10 тыс. фрагментов глиняной посуды гуннского времени, что составляет около 35 % от всего объема керамических материалов. Преимущественно это обломки лепных, как правило, неорнаментированных горшков или, редко, кувшинов, внешняя поверхность которых заглажена, зачастую довольно небрежно (рис. 5: 1, 4 – 8 ). В глиняном тесте сосудов имеется примесь шамота, иногда – дресвы. Эта разновидность посуды представлена обломками порядка 1000 венчиков и 500 днищ. Кроме них было найдено около 750 фрагментов (в том числе более 110 венчиков и 40 днищ) лепных сосудов, покрытых черным

Рис. 6. Изделия гуннского времени из железа ( 1, 4–10 ), кости ( 2, 11 ), бронзы ( 3 ), глины ( 12–20 ) и камня ( 21 )

или коричневым лощением (рис. 5: 9 – 11 ). Несколько десятков черепков принадлежали круговым изделиям (рис. 5: 12 ).

Вещевые находки в количественном отношении гораздо более скромные. За два года раскопок получено 124 хронологически идентифицированных предмета. Металлических изделий среди них немного, что неудивительно после многолетней деятельности на городище кладоискателей.

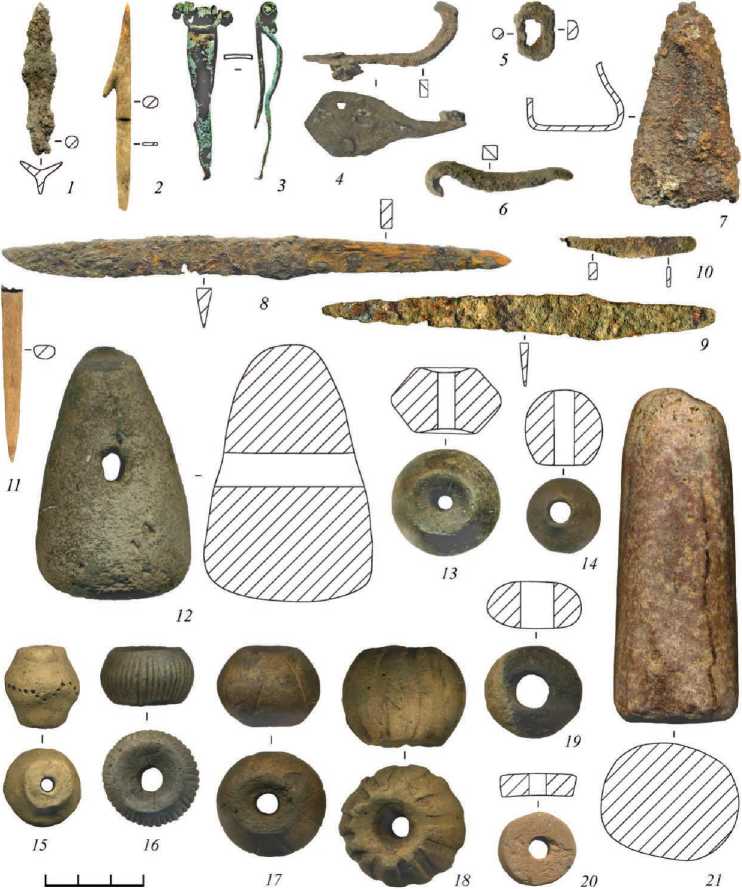

Из оружия найдены только два наконечника стрел: железный черешковый трехлопастной (рис. 6: 1 ) и костяной одношипный (рис. 6: 2 ).

Немногим больше предметов бытового назначения. Прежде всего, это бронзовая двучленная прогнутая подвязная фибула с узкой ножкой и широким кольцом для удержания оси пружины (рис. 6: 3 ), имеющая аналогии в древностях гуннской эпохи ( Амброз , 1966. С. 68). Той же категории находок принадлежат следующие железные предметы: поясной крючок (рис. 6: 4 ), рамка (рис. 6: 5 ) и два язычка (рис. 6: 6 ) от пряжек, обломанный колокольчик пирамидальной формы (рис. 6: 7 ).

Более многочисленны орудия труда. Найдено по меньшей мере одиннадцать железных ножей с прямой спинкой (рис. 6: 8, 9 ), одна железная бритва (рис. 6: 10 ). Заведомо к гуннскому времени относится костяная проколка (рис. 6: 11 ).

В количестве 51, правда, в основном в обломках, найдены глиняные конусовидные грузила со сквозным отверстием в средней части (рис. 6: 12 ).

Из слоя и хозяйственных ям происходят 50 грузиков-пряслиц, вылепленных из глины и имеющих тщательно заглаженную либо залощенную поверхность, а также изготовленных из керамических черепков (рис. 6: 13 – 20 ). Форма большинства изделий усеченно-биконическая, но есть шаровидные и усеченно-конические. Отдельные экземпляры украшены прочерченными линиями, насечками, ямками.

В комплексах гуннского времени обнаружены два каменных орудия: пест (рис. 6: 21 ) и крупная зернотерка или наковальня.

Керамические и вещевые материалы городища в целом аналогичны тем, что обнаружены на других поселениях Острой Луки Дона, для которых А. М. Об-ломским обоснована датировка в рамках конца IV – V в. н. э. (Острая Лука…, 2015. С. 291–205). По имевшимся данным, в лесостепной части бассейна Дона из немалого числа поселений гуннского времени всего четыре обладали укреплениями ( Бирюков, Акимов , 2008; Земцов и др ., 2017). Раскопки у с. Верхнее Казачье пополнили количество известных городищ, что принципиально важно для оценки исторической ситуации, сложившейся в регионе на рубеже древности и Средневековья.

Список литературы Укрепленное поселение гуннского времени у с. Верхнее Казачье на острой луке Дона

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга Европейской части СССР. II в. до н. э. - IV в. н. э. М.: Наука. 142 с. (САИ; вып. Д1-30.)

- Бирюков И. Е., Акимов Д. В., 2008. Оборонительные сооружения городищ гуннского времени на Верхнем Дону // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Вып. 1 / Отв. ред. А. Н. Наумов. Тула: Гос. музей-заповедник "Куликово поле". С. 130-141.

- Земцов Г. Л., Разуваев Ю. Д., Уваркин С. В., 2017. Городище скифского и гуннского времени у с. Мухино в правобережье Верхнего Дона // Европа от Латена до Средневековья: варварский мир и рождение славянских культур: К 60-летию А. М. Обломского / Отв. ред.: В. Е. Родинкова, О. С. Румянцева. М.: ИА РАН. С. 285-297. (РСМ; вып. 19.)

- Козмирчук И. А., Разуваев Ю. Д., 2001. Городище "Малый Липяг" у с. Крутогорье на Верхнем Дону // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 2 / Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: Успех-Инфо. С. 71-88.

- Левенок В. П., 1962. Отчет о полевых работах Верхне-Донской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР и Липецкого областного краеведческого музея в 1962 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2552, 2552а.

- Острая Лука Дона в древности. Археологический комплекс памятников гуннского времени у с. Ксизово (конец IV-V в.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН, 2015. 660 с. (РСМ; вып. 16.)

- Острая Лука Дона в древности. Замятинский археологический комплекс гуннского времени / Сост. А. М. Обломский. М.: ИА РАН, 2004. 330 с. (РСМ; вып. 6.)

- РАзуваев Ю. Д., 2018а. Новые поселенческие материалы начала РАннего железного века на Верхнем Дону // РА. № 1. С. 93-104.

- Разуваев Ю. Д., 2018б. Постройка IV-III вв. до н. э. с бронзолитейным комплексом на верхнедонском городище у с. Верхнее Казачье // КСИА. Вып. 251. С. 181-192.

- Разуваев Ю. Д., Козмирчук И. А., 2017. Материалы гуннского времени с городища у с.Верхнее Казачье на Острой Луке Дона (раскопки 2015 г.) // Верхнедонской археологический сборник / Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т. С. 156-161.