Ультракалиевые породы нижней части Верхневорыквинского базальтового покрова (Средний Тиман)

Автор: Удоратина О.В., Варламов Д.А., Капитанова В.А., Ронкин Ю.Л.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (242), 2015 года.

Бесплатный доступ

Впервые приводятся данные о геологии, геохимии и минералогии ультракалиевых (K2O 9-11 мас. %) щелочных пород подошвы Вежaю-Ворыквинского бaзaльтового покровa, развитого на Среднем Тимане, а также рассматривается их вероятный генезис.

Базальты, ультракалиевые породы, средний тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/149129157

IDR: 149129157

Текст научной статьи Ультракалиевые породы нижней части Верхневорыквинского базальтового покрова (Средний Тиман)

На Среднем Тимане, в верховьях р. Верхняя Ворыква, в подошве базальтов Верхневорыквинского покрова, вскрытого в двух карьерах (бокситовом и базальтовом) в пределах Вежаю-Ворыквинской группы бокситовых месторождений, обнаружены ультракалиевые породы проблематичного генезиса.

Ультракалиевые породы известны на Южном Тимане в подошвенных частях базальтовых покровов (силлов) в разрезе джьерской (D3dz) свиты. Установление генезиса этих пород проблематично, т. к. имеются доказательства калиевого метасоматоза первичных базальтов и примеры формирования собственно магматических щелочных базальтов [10, 13].

Покровы базальтов и дайки до-леритов рассматриваются в составе канино-тиманского комплекса средневерхнедевонского возраста (D2-3) [6]. Возраст комплекса определяется по геолого-структурным признакам — залеганию согласных покровов, потоков и слоев вулканогенно-осадочных пород среди палеонтологически охарактеризованных отложений яранской свиты позднего девона (D3jr2). По полученным нами Ar—Ar-данным по плагиоклазам из базальтов исследуемого покрова, абсолютный возраст пород 389+6 млн лет [9], позднедевонский.

Методы исследования

Комплексное исследование: петрографическое, определение химического состава и изучение аншли-фов с интегрированным в них рыхлым материалом — проведено в ИГ

Коми НЦ УрО РАН. Определение редких и редкоземельных элементов было сделано в ЦКП «Геоаналитик» г. Екатеринбурга. Изучение химического состава минералов базальтов с использованием шлифов на эпоксидной основе проведено в ИЭМ РАН (г. Черноголовка) на цифровых электронных сканирующих микроскопах Tescan VEGA-II XMU (энергодисперсионный спектрометр INCA Energy 450 и спектрометр с волновой дисперсией Oxford INCA Wave 700) и CamScan MV2300 (VEGA TS 5130MM) — энергодисперсионном спектрометре INCA Energy 350.

Результаты

Вскрытые части покрова базальтов (долеритов) были опробованы при проведении полевых работ 2010—2011 17

гг. В стенке бокситового карьера покров обнажен на всю мощность 10—12 м, кровля задернована, поэтому не отслеживается, а нижний контакт отмечается на большом протяжении и ясно видно налегание покрова на бокситы (рис. 1). В приподошвенной части обнаружен четко обозначенный слой (40—50 см), отделенный от вышерасположенных базальтов маломощным

(5—10 см) прослоем рыхлых дезинтегрированных пород (рис. 2).

Схематично разрез нижней части покрова представлен (снизу вверх):

-

0) бокситы;

-

1) щелочная порода, массивная — 40—50 см (обр. С3/10);

-

2) базальт дезинтегрированный, линзообразный белый слой (песок) — 2—5 см (обр. С4/10);

-

3) базальт дезинтегрированный, светло-коричневый слой (песок) — 5—10 см (обр. С4а/10);

-

4) базальт дезинтегрированный, коричневый слой (песок) — 10 см (обр. С5/10);

-

5) базальт массивный, спутано-столбчатая отдельность — до 50 см —1 м (обр. С6/10).

-

6) базальт массивный, нередко

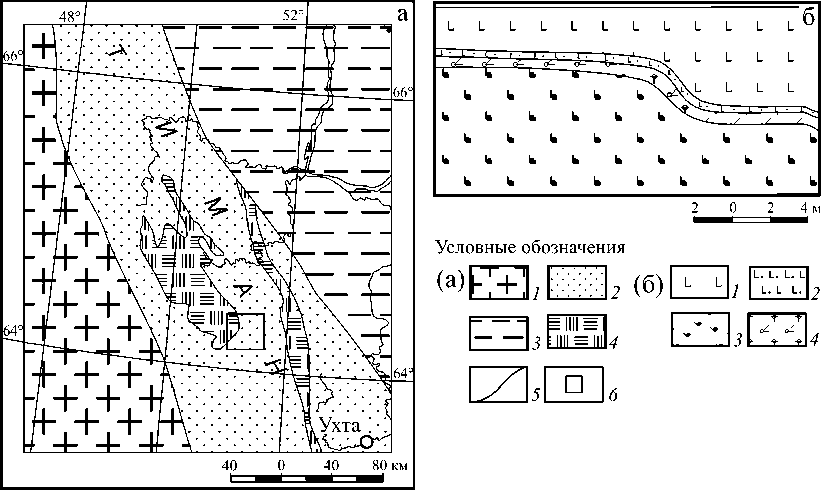

Рис. 1. Схема тектонического строения Среднего Тимана: а) 1 — Восточно-Европейский кратон; 2 — Тиман; 3 — Ижемская зона; 4 — выходы на поверхность комплексов фундамента; 5 — границы зон; 6 — район Вежаю-Ворыквинской группы бокситовых месторождений. Схематический разрез стенки карьера «Бокситы Тимана»; б) 1 — базальты Верхневорыквинского покрова, 2 — измененные базальты, 3 — бокситы, 4 — ультракалиевые породы

Fig. 1. Tectonic map of Middle Timan (a). 1 — East European Craton; 2 — Timan; 3 — Izhma zone; 4 — outcrops of basement complexes; 5 — border areas; 6 — area of Vezhayu-Vorykva group of bauxite deposits. Schematic section of pit wall «Timan Bauxite» (b). 1 — basalts of Upper-Vorykva cover, 2 — altered basalts, 3 — bauxite, 4 — ultrapotassic rock of bottom of the cover

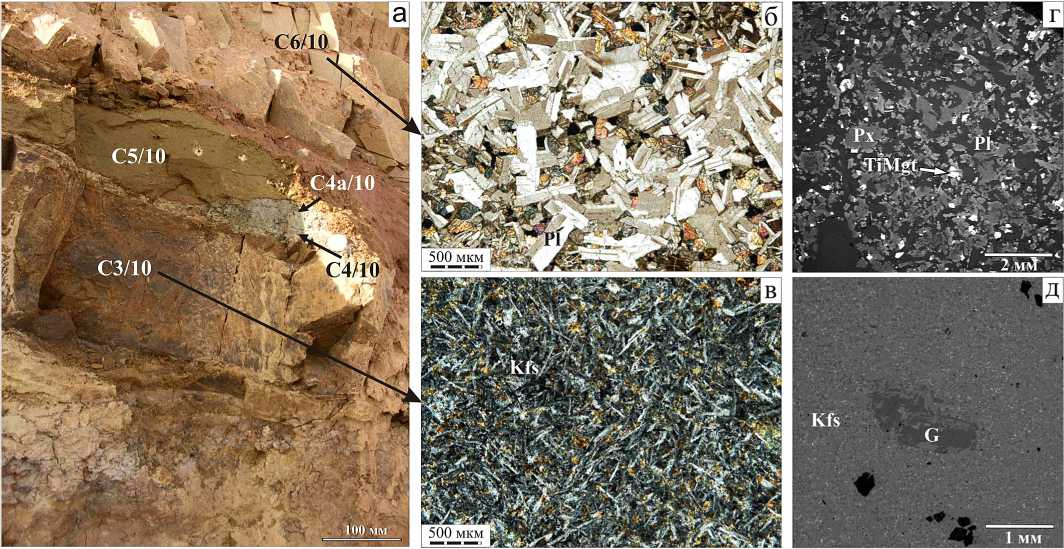

Рис. 2. Строение нижней части покрова: а — положение образцов в разрезе; б, в — примеры микроструктур базальтов (б) и ультракалиевых пород (в); г, д — изображение в обратно-рассеянных электронах базальтов (г) и ультракалиевых пород (д)

Fig. 2. The structure of the bottom of the cover. а — the position of the samples in the context of б-в — examples of microstructures basalts (б) and ultrapotassic rocks (в), г—д —back-scattered electron image of basalts (г) and ultrapotassic rocks (д)

Т а б л и ц а 1

Химический (мае. %) состав пород

Table 1

Chemical (wt. %) composition of the rocks

|

№, обр |

SiO 2 |

ТiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

FeO |

MnO |

MgO |

CaO |

Na 2 O |

K 2 O |

P 2 O 5 |

ППП |

|

Базальты поêрова |

||||||||||||

|

С6/10 |

50.64 |

1.89 |

12.24 |

3.81 |

8.13 |

0.20 |

6.86 |

10.14 |

2.04 |

0.43 |

0.15 |

0.68 |

|

Дезинтеãрированные |

базальты |

промежóточной зоны |

||||||||||

|

С5/10 |

44.58 |

2.47 |

19.36 |

9.70 |

0.85 |

0.11 |

4.64 |

3.38 |

1.10 |

2.04 |

0.20 |

12.31 |

|

С4а/10 |

51.34 |

2.92 |

23.05 |

4.32 |

0.25 |

0.44 |

2.18 |

1.47 |

0.42 |

2.88 |

0.24 |

11.05 |

|

С4/10 |

49.78 |

3.09 |

23.33 |

5.07 |

0.69 |

0.25 |

1.16 |

1.35 |

0.29 |

4.49 |

0.26 |

10.12 |

|

Щелочные породы |

подошвенной части поêрова |

|||||||||||

|

С3/10 |

53.06 |

2.54 |

18.36 |

6.73 |

0.25 |

0.13 |

1.87 |

0.79 |

0.32 |

10.84 |

0.21 |

4.34 |

|

13-5/11 |

51.64 |

1.56 |

18.36 |

5.50 |

0.36 |

0.07 |

3.99 |

1.28 |

0.28 |

9.07 |

0.18 |

6.8 |

Примечание. Химический состав определен методом количественного химического анализа (КХА) в ИГ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар).

Note. The chemical composition was determined by quantitative chemical analysis (KHA) IG Komi Science Centre (Syktyvkar)

просматривается столбчатая отдельность — 10—12 м.

Порода (обр. С3/10), отобранная из подошвенной части покрова, светло-коричневого цвета, мелкозернистая, афировая. Под микроскопом наблюдается порфировая структура, вкрапленники сложены тонкими игольчатыми лейстами трудно диагностируемого салического минерала, основная масса представлена микролитами этого же минерала. Согласно микрозондовым исследованиям и данным рамановской спектроскопии, это калиевый полевый шпат, погруженный в матрицу калиевого же стекла [1]. По химическому составу рассматриваемые образования отличаются от остальных пород покрова. Содержание SiO2 составляет 53 мас. %, породы умеренно высокотитанистые, высокоглиноземистые, содержание оксида калия достигает 11 мас. %, что позволяет отнести изучаемые породы к щелочным (табл. 1).

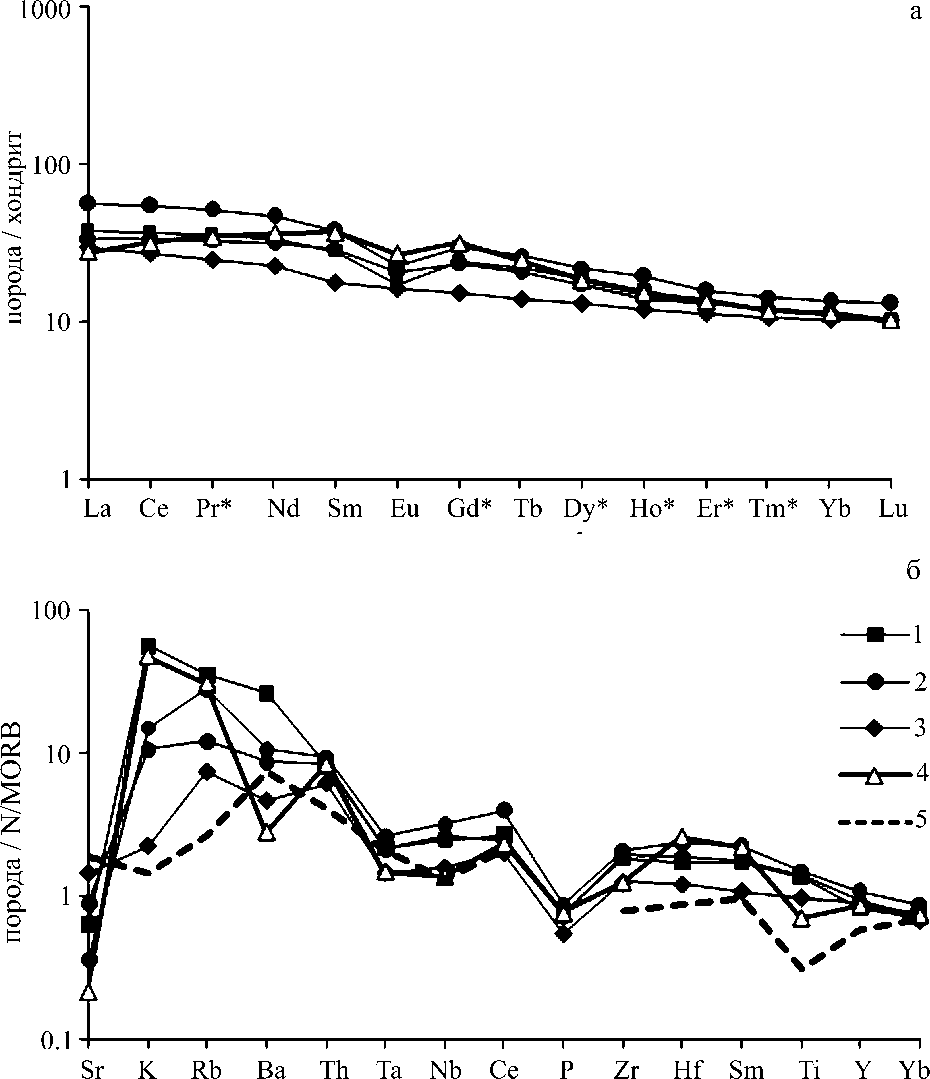

Из щелочных салических минералов присутствует исключительно калиевый полевой шпат и калийсодержащее стекло. На всех диаграммах положение точек состава ано мальное. Содержание РЗЭ относительно базальтов высокое (табл. 2). Спектры распределения РЗЭ, нормированные на хондрит С1 [11], отличаются от спектров вышележащих базальтов (рис. 3, а), отмечается преобладание легких элементов над тяжелыми и слабо проявленный отрицательный европиевый минимум. На спайдерграммах (рис. 3, б), нормированных на N-MORB, вид спектра исследуемой породы также отличен от базальтов при общей схожести спектров, характерны высокие значения K, Rb и Ba. Аналогичная по-

Т а б л и ц а 2

Содержание редких и редкоземельных элементов (г/т)

T a b l e 2

Content of rare elements (g/t)

|

Эл-т |

С3/10 |

С4а/10 |

С5/10 |

С6/10 |

Эл-т |

С3/10 |

С4а/10 |

С5/10 |

С6/10 |

|

Li |

7.30 |

7.45 |

10.46 |

0.63 |

Ba |

521.11 |

210.46 |

174.21 |

92.17 |

|

Be |

0.75 |

1.1 |

0.94 |

0.54 |

La |

11.62 |

17.16 |

10.46 |

9.19 |

|

Sc |

36.71 |

56.04 |

49.29 |

37.61 |

Ce |

29.43 |

43.83 |

27.33 |

21.97 |

|

V |

396.23 |

699.42 |

427.42 |

375.02 |

Pr |

4.28 |

6.17 |

4.01 |

3.06 |

|

Cr |

181.86 |

220.34 |

182.05 |

186.77 |

Nd |

20.4 |

27.9 |

19.12 |

13.73 |

|

Co |

66.42 |

97.35 |

64.85 |

50.73 |

Sm |

5.53 |

7.3 |

5.65 |

3.5 |

|

Ni |

76.99 |

89.84 |

137.69 |

94.54 |

Eu |

1.26 |

1.65 |

1.51 |

1.19 |

|

Cu |

116.75 |

93.51 |

146.54 |

75.5 |

Gd |

6.3 |

7.71 |

6 |

3.99 |

|

Zn |

178.05 |

168.97 |

150.29 |

104.48 |

Tb |

1.04 |

1.26 |

0.97 |

0.66 |

|

Ga |

24 |

19.47 |

16.91 |

10.38 |

Ho |

1.14 |

1.39 |

1 |

0.87 |

|

Ge |

6.87 |

4.75 |

10.08 |

9.53 |

Er |

2.85 |

3.29 |

2.77 |

2.35 |

|

As |

0.27 |

0.24 |

0.26 |

0.08 |

Tm |

0.39 |

0.47 |

0.39 |

0.34 |

|

Rb |

70.12 |

56.13 |

24.41 |

14.65 |

Yb |

2.32 |

2.8 |

2.29 |

2.18 |

|

Sr |

76.41 |

42.98 |

108.84 |

174.25 |

Lu |

0.34 |

0.42 |

0.32 |

0.34 |

|

Y |

26.82 |

35.5 |

30.29 |

29.49 |

La/Yb) N |

3.37 |

4.13 |

3.08 |

2.85 |

|

Zr |

164.56 |

186.03 |

176.29 |

111.6 |

Eu/Eu* |

0.65 |

0.67 |

0.79 |

0.98 |

|

Nb |

11.26 |

14.58 |

11.97 |

7.21 |

Hf |

4.23 |

5.74 |

4.54 |

2.92 |

|

Mo |

1.32 |

1.13 |

1.76 |

1.02 |

Ta |

0.63 |

0.76 |

0.62 |

0.42 |

|

Ag |

0.13 |

0.15 |

0.12 |

0.07 |

W |

0.31 |

0.5 |

0.26 |

0.21 |

|

Cd |

0.19 |

0.25 |

0.18 |

0.18 |

Re |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

|

In |

0.12 |

0.15 |

0.12 |

0.08 |

Hg |

0.02 |

0.03 |

0.02 |

0.02 |

|

Sn |

2.11 |

2.36 |

2.06 |

1.49 |

Tl |

0.32 |

0.89 |

0.15 |

0.11 |

|

Sb |

0.65 |

1.36 |

0.69 |

0.03 |

Pb |

31.01 |

1256.94 |

99.09 |

2.4 |

|

Te |

0.13 |

0.15 |

0.1 |

0.09 |

Bi |

0.02 |

0.03 |

0.02 |

0.01 |

|

I |

0.34 |

0.37 |

0.38 |

0.33 |

Th |

2.1 |

2.43 |

2.17 |

1.59 |

|

Cs |

0.78 |

1.12 |

0.44 |

0.41 |

U |

0.74 |

1.28 |

0.91 |

0.55 |

Примечание. Данные получены методом ICP MS в ЦКП «Геоаналитик», г. Екатеринбург.

Note. Data were obtained by ICP MS in NBI «Geoanalitik», Ekaterinburg.

Рис. 3. Графики распределения РЗЭ (а) и спайдер-диаграмма (б) в исследуемых базальтах: 1 — ультракалиевые породы нижней части покрова, 2 — измененные базальты, 3 — базальты, 4 — щелочные базальты Южного Тимана [13], 5 — нижняя кора [8]

Fig. 3. REE distribution Charts (a) and spider-diagram (б) of the studied basalts. 1 — ultrapotassic rocks of bottom of the cover 2 — altered basalts, 3 — basalts, 4 — alkaline basalts of South Timan [13], 5 — lower crust [8]

рода отобрана в базальтовом карьере (13-5/11), по ней также получены данные, подтверждающие схожесть с обр. С3/10 (табл. 1, 2, рис. 3).

По своему петрографическому составу и данным микрозондо-вого анализа порода не является базальтом, так как не содержит типичных минералов. На диаграмме TAS точки составов находятся в поле теф-рофонолитов или фонотефритов. Нормативно в них отсутствуют фельдшпатоиды и рассчитывается ортоклаз (Or 58—68 %). На диаграммах Харкера точки составов характеризуются такими же зависимостями, как и базальты покрова, при увеличении содержания MgO содержания Na2O и CaO увеличиваются, а содержания всех остальных петрогеных оксидов уменьшаются (тренды нередко пара-лелльны друг другу).

Породы (С4/10, С4а/10, С5/10) промежуточной зоны, расположен- 20

ные между породами подошвенной части и собственно базальтами покрова, представлены сыпучим материалом разной окраски (белой, бежевой и коричневой) — песком, сложенным обломками как базальта, так и его минералов. По своему химическому составу они также соответствуют базальтам (табл. 1). Наблюдаемые вариации химического состава в содержании оксидов (магния, кальция, калия) объясняются наличием обломков как базальтов, так и нижележащих щелочных пород, вариации в составе глинозема возникли благодаря процессам выветривания. Однако по своему геохимическому составу эти породы близки к щелочным породам подошвы покрова (рис. 3, а—б).

Вышезалегающие базальты (С6/10) — долериты, представленные полнокристаллической породой темно-серого цвета с зеленоватым оттен ком. Текстура массивная, структура порфировая, долеритовая. Под микроскопом наблюдается порфировая структура породы, обусловленная наличием вкрапленников плагиоклаза и пироксена, интерсертальная для основной массы. Вкрапленники плагиоклаза составляют 15—45 об. %, пироксена — 5—30 об. %; матрикс пла-гиоклаз-пироксеновый, рудный минерал — титаномагнетит (?), стекло (палагонит). Структуру породы формируют вкрапленники клинопироксена и плагиоклаза, располагающиеся как в форме единичных кристаллов, так и в виде скоплений, погруженных в микролитовый матрикс, сформированный мелкими лейстами плагиоклаза и близизометричными кристаллами пироксена. Плагиоклазы вкрапленников зональные, по химическому составу центральные части соответствуют лабрадору, а краевые — андезину. Незональный плагиоклаз основной массы представлен андезином [5]. Клинопироксены вкрапленников также зональные, центральные части представлены авгитом, а краевые — пижонитом. Клинопироксены основной массы представлены практически исключительно авгитом [4]. Вулканическое стекло составляет 7—30 об. % породы и слагает межзерновые промежутки между кристаллами плагиоклаза и пироксена. Рудный минерал занимает до 10 об. % породы, форма выделений различна: угловатая, неправильная, часты скелетные формы роста, выделения «елочкой» и другие, размер 0.3—0.5 мм. Микрозондовое изучение рудных минералов показало, что они неоднородны по строению, в них обычно наблюдаются структуры распада твердого раствора Fe-Ti-фаз. Микрофотографии и составы показывают, что магнетит и ильменит являются продуктами распада титаномагнетита [2]. Базальты нормально щелочного ряда [3], содержание кремнезема SiO2 — на уровне 50 мас. %, суммарное содержание Na2O + K2O составляет 2 мас. %. Базальты относятся к умеренно низкотитанистым, низкоглиноземистым. На диаграммах разделения известково-щелочных и толеитовых серий точки составов изученных базальтов лежат в поле толеитовых пород. Содержание РЗЭ элементов высокое (табл. 2), нормированные спектры РЗЭ имеют пологий наклон, без европиевой аномалии, и типичны для базальтов (рис. 3, а). Спектры на спайдерграммах близки и отличаются лишь более низким содержанием нормированных значений K и Rb (рис. 3, б). На диаграммах, использованных для реконструкции геоди-намических обстановок формирования, составы изученных нами базальтов попадают в разные поля, в основном соответствуя полям развития базальтов континентальных рифтов.

Выводы

В работах предшественников в приподошвенной части Верхневорыквинского покрова не было отмечено присутствия высокощелочных пород. Высокие содержания калия минералогически подтверждаются наличием исключительно калиевого полевого шпата (ортоклаза) и калиевого же стекла. Их наличие, а также отсутствие признаков замещения ими первичных минералов, на наш взгляд, не позволяет говорить о калиевом метасоматозе базальтов. С другой стороны, отсутствие типичных минералов плагиоклаза, пироксена, особенности химического состава не позволяют рассматривать их как щелочные базальты.

Возможный генезис подобных пород: 1) это первая порция базальтового расплава, обогащенного щелочами, из верхней части магматической камеры; 2) внедрение по зоне контакта более позднего расплава с отличным от базальтового более щелочным составом; 3) это породы (подошвенной) приконтакто-вой зоны, где происходит остекло-вание (обжиг), источник калия, возможно, подстилающие бокситы. По данным разных авторов, содержание оксида калия в бокситах Вежаю-Ворыквинского месторождения сильно варьирует и в основном находится на уровне 0.01—0.30 мас. %, но в ряде случаев может достигать 5 мас. %.

Авторы склоняются к варианту внедрения более позднего щелочного расплава по зоне контакта. Аналогичная порода, сложенная 90 %-м калиевым полевым шпатом (ортоклазом) дайка полнокристаллических сиенитов, известна в этом районе по данным бурения, а также вскрыта расчисткой в районе р. Верхняя Ворыква [12]. Сходные по описанию ультракалиевые породы (но фельдшпатоидные базальты с нормативными лейцитом и нефелином), сложенные гипидиоморфо- зернистыми вкрапленниками калиевого полевого шпата (псевдоморфозами ортоклаза по санидину), хлоритом и карбонатом, описаны в рвущем трубковом теле «Сидоровская диатрема» на Вольско-Вымской гряде (Средний Тиман) [7].

Работа проводится при частичном финансировании гранта РФФИ «13-05-00353».

Список литературы Ультракалиевые породы нижней части Верхневорыквинского базальтового покрова (Средний Тиман)

- Анферова Е. А. Особенности химического состава минералов базальтов нижней части Верхневорыквинского покрова (Средний Тиман) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 21-й научной конференции. Сыктывкар. Геопринт, 2011. С. 8-12.

- Анферова Е. А. Рудные минералы базальтов Верхневорыквинского покрова (Средний Тиман) // Металлогения древних и современных океанов - 2012: Гидротермальные поля и руды: Материалы 18-й научной молодежной школы. Миасс, 2012. С. 333-335.

- Анферова Е. А., Удоратина О. В. Базальты Верхневорыквинского покрова Среднего Тимана // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 22-й научной конференции. Сыктывкар. Геопринт, 2013. С. 8-12.

- Анферова Е. А., Удоратина О. В., Шевчук С. С. Пироксены базальтов Верхневорыквинского покрова (Средний Тиман) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 23-й научной конференции. Сыктывкар. Геопринт, 2014. С. 7-12.

- Анферова Е. А., Шевчук С. С., Удоратина О. В. Плагиоклазы базальтов Верхневорыквинского покрова Среднего Тимана // Экспериментальная минералогия, петрология и геохимия: IV Всероссийская школа молодых ученых: Сборник трудов. Черноголовка, 2013. С. 5-7.