Ультрасонографические и биохимические параллели в оценке состояния мышц удлиняемой голени

Автор: Попков Д.А., Гребенюк Л.А., Кузнецова Л.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2004 года.

Бесплатный доступ

У 18 пациентов в возрасте от 5 до 15 лет при оперативном удлинении врожденно укороченной голени производили сравнение биохимических показателей энергообмена и активности креатинфосфокиназы в периферической крови с изменениями эхоплотности длинного разгибателя пальцев и передней большеберцовой мышцы. Полученные результаты позволяют утверждать, что между биохимическими показателями и эхоплотностью мышц удлиняемой голени в различные периоды лечения существует корреляционная связь различной выраженности и направленности. В самом начале периода фиксации эхоплотность имеет прямую зависимость от активности креатинфосфокиназы и отражает степень дегенеративных процессов в мышечной ткани. Во второй половине периода фиксации, когда восстанавливается циркуляторно-метаболическое соответствие при обратной связи между системным индексом гликолиза и показателем эхоплотности, последний обусловлен репаративными процессами в мышечной ткани.

Эхоплотность мышц, креатинфосфокиназа, гликолиз, удлинение голени

Короткий адрес: https://sciup.org/142120760

IDR: 142120760

Текст научной статьи Ультрасонографические и биохимические параллели в оценке состояния мышц удлиняемой голени

Состоянию мягких тканей при оперативном удлинении конечностей придается важное значение, т.к. во многом от достигнутого функционального результата зависит успех лечения. Для изучения особенностей структурного состояния мышц и изменений, происходящих в мышечной ткани при дистракции у пациентов, в настоящее время все чаще используют ультрасонографию, позволяющую помимо визуального анализа измерить эхоплотность ткани [3, 5, 7]. Биохимические методы исследования, в первую очередь, показатели энергетического обмена и активность креатинфосфокиназы (КК, КФ 2.7.3.2), позволяют оценить количественно структурнометаболические изменения в мышечной ткани при удлинении конечности [8, 11, 12]. Доказано, что сопоставление системного индекса гликолиза (СИГ) и КК отражает состояние мышечной ткани в процессе лечения [2].

Целью данной работы явилось сопоставление изменений эхоплотности длинного разгибателя пальцев и передней большеберцовой мышцы укороченной голени в процессе оперативного удлинения с показателями энергетического обмена и активностью КК в периферической крови.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились у 18 пациентов в возрасте от 5 до 15 лет (в среднем 13,4 ± 6,1 лет).

Их них 11 девочек и 7 мальчиков. Удлинение голени по поводу врожденного укорочения про- изводили на величину от 2 до 8 см (в среднем 5,1±2,3 см).

Ультрасонографические исследования эхо-плотности длинного разгибателя пальцев и передней большеберцовой мышцы проводили с помощью ультразвуковых аппаратов Sonoline SL-450 (Siemens) и SSD-630 (Aloka) с линейным датчиком 7,5 Мгц.

Забор крови для анализа осуществляли утром натощак из локтевой вены до операции, периодически в процессе дистракции и во время фиксации, сразу после снятия аппарата внешней фиксации, через 2-3 месяца и 1 год после окончания лечения. Активность КК определяли спектрофотометрическим методом, используя наборы реактивов «Лахема» (Чехия), изофер-ментный спектр – методом электрофореза на системе «Paragon», «Beckman» (США), содержание молочной (МК) и пировиноградной кислот (ПВК), АТФ – используя наборы реактивов «Vital Diagnostics» (Россия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изменения биохимических показателей энергообмена и активность КК представлены в таблице 1.

Очевидно, что протекание гликолиза происходит преимущественно в условиях гипоксии в период дистракции и первую половину периода фиксации. К моменту снятия аппарата СИГ достигает исходных значений. Это согласуется с ранее полученными экспериментальными данными: тенденция к снижению общей активности ЛДГ, нормализация ее изофемент-ного спектра, снижение концентрации лактата непосредственно в мышечной ткани наблюдаются лишь по мере восстановления циркуляторно-метаболического соответствия, происходящего в период фиксации [8]. Концентрация АТФ в сыворотке крови, отражающая суммарную способность тканей улавливать и запасать свободную энергию в процессе гликолиза, цикла лимонной кислоты и окислительного фосфорилирования, после значительного снижения к 30 дням дистракции постепенно увеличивалась в период фиксации. Известно, что постепенное снижение СИГ и увеличение концентрации высокоэнергетичеких фосфатов свидетельствует о переходе с анаэробного на преимущественно аэробный путь протекания энергетического обмена [2, 8].

Активность КК оставалась высокой весь период дистракции и фиксации, снижение ее у обследованных пациентов было отмечено лишь к окончанию фиксации. Ранее было установлено, что в период дистракции и в начале периода фиксации активность КК в периферической крови отражает преимущественно деструктивные процессы в мышечных волокнах [2, 11]. Сопоставление СИГ и активности КК в эти периоды лечения позволило показать прямую корреляционную связь между выраженностью тканевой гипоксии и степенью изменений в мышечной ткани. В последующем креатинфосфат-трансферазная реакция свидетельствует о благоприятном протекании процессов регенерации мышечной ткани и даже коррелирует с состоянием гистоструктуры регенерирующих мышечных волокон [8, 12].

В таблице 2 представлено изменение эхо-плотности длинного разгибателя пальцев (ДРП) и передней большеберцовой мышцы (ПБМ) в процессе оперативного удлинения голени.

Как видно из таблицы, при удлинении голени по поводу врожденного укорочения эхоплот-ность мышц сегмента нарастает в процессе дистракции, достигая максимума к началу фиксации. Аналогичную динамику эхоплотности мы наблюдали при удлинении плеча [3].

Таблица 1

Показатели энергетического обмена и активность КК при удлинении голени (М ±σ )

|

Показатель |

До операции |

Дистракция |

Фиксация |

После снятия |

2-3 мес. п/снятия |

1 год п/снятия |

||

|

30 дней |

45-60 дн |

7-10 дней |

30 дней |

|||||

|

n=18 |

n=10 |

n=6 |

n=12 |

n=8 |

n=6 |

n=5 |

n=5 |

|

|

СИГ |

31,95 ± 15,13 |

94,3 ± 37,76 |

53,4 ± 15,59 |

48,8 ± 22,44 |

38,9 ± 24,72 |

24,64 ± 13,19 |

32,6 ± 17,63 |

31,4 ± 14,97 |

|

АТФ; ммоль/л |

222,4 ± 6,6 |

184,3 ± 8,5 |

203,5 ± 16,3 |

193,8 ± 15,6 |

199,8 ± 12,0 |

210,8 ± 3,76 |

218,1 ± 5,9 |

224,0 ± 6,7 |

|

КК; мккат/л |

0,269 ± 0,064 |

0,575 ± 0,177 |

0,545 ± 0,163 |

0,490 ± 0,155 |

0,505 ± 0,130 |

0,375 ± 0,044 |

0,312 ± 0,032 |

0,278 ± 0,057 |

Таблица 2

Эхоплотность длинного разгибателя пальцев и передней большеберцовой мышцы; у.е.

|

Мышца |

До операции |

Дистракция 30 дней |

Фиксация |

2-3 мес. п/снятия |

1 год п/снятия |

|

|

7-10 дней |

30 дней |

|||||

|

ДРП |

34,7 ± 7,5 |

36,2 ± 6,2 |

38,0 ± 7,8 |

36,8 ± 3,9 |

36,5 ± 0,71 |

26,9 ± 4,1 |

|

ПБМ |

34,2 ± 11,8 |

37,2 ± 8,2 |

39,3 ± 5,2 |

36,3 ± 7,34 |

34,5 ± 6,4 |

31,0 ± 8,4 |

Как известно из литературных данных, в первую очередь экспериментальных морфологических исследований, в процессе дистракции происходит истончение мионов, атрофия мышечных волокон, явления эндо- и перимизиаль-ного фиброза, часть мышечных волокон полностью атрофируется, замещаясь соединительной тканью [1, 4, 6, 14]. Можно предполагать, основываясь на морфологических и биохимических исследованиях [2, 8, 10, 15], что нарушения микроциркуляции и развитие гипоксии мышечной ткани, возникающие после исчерпания имеющегося запаса длины и эластичности мышечных и коллагеновых волокон в процессе дозированного растяжения, являются одним из основных механизмов повреждения мышечной ткани. «Альтерационная» стадия в последующем сменяется «адаптационной», характеризующейся преобладанием процессов регенерации в мышцах и нервах [13].

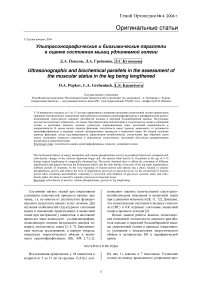

Рис. 1. Зависимость между активностью КК и эхо-плотностью мышц передней группы удлиняемой голени до операции

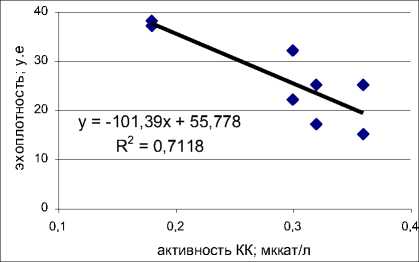

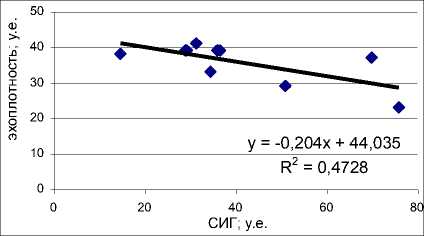

Рис. 2. Зависимость между СИГ и эхоплотностью мышц передней группы удлиняемой голени к окончанию периода дистракции

Установлено, что при ультрасонографии структурные изменения (уменьшение толщины мышечного брюшка, истончение мышечных пучков) в удлиняемой мышце при врожденном укорочении голени сопровождаются временным повышением эхоплотности [5, 7]. O. Donzelli с соавт. [16] полагают, что при этом эхография отражает фиброзно-жировую дистрофию мышечной ткани. Сопоставление показателей гликолиза и активности КК периферической крови у наших пациентов с измерениями эхоплотно-сти мышечной ткани позволили выявить стохастически детерминированную связь между ними в различные периоды лечения.

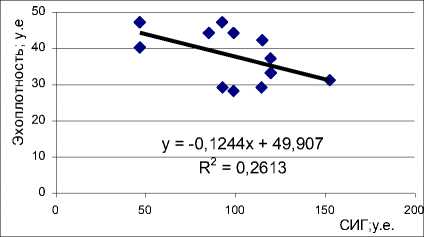

Рис. 3. Зависимость между активностью КК и эхо-плотностью мышц передней группы удлиняемой голени в начале периода фиксации

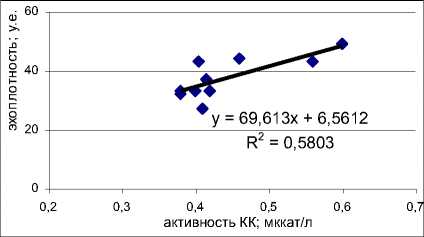

Наиболее тесная обратная зависимость для показателей СИГ-эхоплотность мышц передней группы укороченнной голени и КК-эхоплотность мышц передней группы выявлена до операции. Коэффициент корреляции Пирсона равен - 0,8 и - 0,91 соответственно. К окончанию первого месяца дистракции теснота обратной связи уменьшается: - 0,52 и –0,49 соответственно. В самом начале периода фиксации (на 7-10-й день), когда еще сохраняются дистракционные усилия на высоте достигнутого удлинения, что соответствует отсроченной регенерации коллагеновых волокон, и максимально страдает паренхима мышц [9], корреляционная связь КК-эхоплотность мышц передней группы становится положительной, коэффициент Пирсона равен 0,76. И наконец во второй половине периода фиксации, когда в мышечной ткани преобладают регенерационные процессы, связь между вышеперечисленными показателями вновь становится отрицательной: –0,69 и –0,37.

Рис. 4. Зависимость между СИГ и эхоплотностью мышц передней группы удлиняемой голени во второй половине периода фиксации

На точечных диаграммах (рис. 1, 2, 3, 4) представлена исследуемая связь между параметрами в различные периоды лечения.

Приведенные данные позволяют утверждать, что между биохимическими показателями энергетического обмена, активностью специфичного для скелетной мускулатуры фермента КК и эхо-

плотностью мышц удлиняемой голени в различные периоды лечения существует корреляционная связь различной выраженности и направленности. Однако ее интерпретация не всегда однозначна. В самом начале периода фиксации эхоплотность имеет прямую связь с активностью КК и отражает степень дегенеративных процессов в мышечной ткани. Во второй половине периода фиксации, когда восстанавливается циркуляторно-метаболическое соответствие при обратной связи между СИГ и показателем эхоплотности последний обусловлен репаративными процессами в мышечной ткани удлиненного сегмента.