Ультрасонографические признаки низкой остеогенной активности при удлинении голени

Автор: Менщикова Т.И., Аранович А.М., Дендиберя Е.В., Новиков К.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2004 года.

Бесплатный доступ

В данном исследовании проведен анализ единичных клинических наблюдений пациентов, имеющих дистракционные регенераты с низкой репаративной активностью. Показано, что эхопризнаками данного типа репаративной активности являются снижение эхоплотности линейных структур и всего регенерата от 30 усл. ед. до 1 усл. ед., наличие локальных анэхогенных очагов различных размеров, позднее появления остеогенной реакции на проксимальном и дистальном отделах материнской кости, длительное сохранение эхопозитивности регенерата.

Голень, дистракция, чрескостный остеосинтез, репаративная активность, ультрасонография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120731

IDR: 142120731

Текст научной статьи Ультрасонографические признаки низкой остеогенной активности при удлинении голени

Анализ данных литературы за последние 10 лет показал, что все большее распространение для контроля за состоянием дистракционного регенерата получает метод ультрасонографии (УСГ). Доказано, что регенерат в период дистракции представляет собой акустически благоприятную среду [1, 2]. Особенно важным является сканирование на ранних сроках дистракции, когда на рентгенограмме регенерат практически не определяется, а на сонограммах он визуализируется в виде неорганизованных структур [3-5]. J.W.R. Young описывает единичные клинические наблюдения с кистоподобными анэхогенными участками в процессе дистракции, не давая им клинической интерпретации [6]. В предыдущих работах нами были описаны эхопризнаки дистракционных регенератов с высокой и нормальной репаративной активностью [7, 8]. Несмотря на постоянное совершенствование метода чрескостного дистракционного остеосинтеза, индивидуальный подбор темпов, ритмов дистракции, величины удлинения, в клинической практике встречаются единичные случаи патологического состояния регенератов, в частности, замедление регенерации, кистозные изменения дистракционного регенерата. Поэтому целью данного исследования явилось определение эхопризнаков, соответствующих низкой остеогенной активности у пациентов с субъективно низким или недостаточным ростом в процессе лечения методом чрескостного дистракционного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано семь пациентов с субъективно низким ростом, имеющих низкий уровень остеогенной активности. Величина удлинения составляла от 3 до 7,5 см. Одному пациенту произведено удлинение голеней методом моно-локального остеосинтеза, шести пациентам - билокального дистракционного остеосинтеза. Средняя величина удлинения голеней равнялась

-

6, 5 ± 0,7 см. Средний темп дистракции равнялся 0,75 мм в сутки.

Ультрасонографическое исследование дистракционных регенератов выполнено на аппарате Aloka (Япония) датчиком 7,5 Мгц, а также секторным датчиком в режиме реального времени. Контакт датчика с рабочей поверхностью обеспечивали с помощью специального соногеля. Сканиро- вание осуществляли на уровне проведенной остеотомии, для этого датчик устанавливали вдоль и поперек длинной оси исследуемого сегмента. Исследования костного регенерата проводили через

-

10, 30, 40, 60 дней от начала дистракции. Для объективизации исследования всем больным проводили рентгенологическую верификацию.

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

При нормальной остеогенной активности уже в первые недели дистракции на ультрасонограммах хорошо визуализировался диастаз, заполненный субстратом средней эхогенности, а также «зона роста» в виде узкой гипоэхогенной полосы (не определяемые по данным рентгенографии). Однако у отдельных пациентов на ранних сроках дистракции начинало формироваться патологическое состояние регенерата, которое выражалось в преждевременном появлении линейных гиперэхогенных структур и консолидации костных фрагментов или в отсутствии эхоструктур в области диастаза. Типичными примерами, характеризующими течение низкой остеогенной активности, могут служить клинические примеры, приведенные ниже.

Больной Н., 19 лет, диагноз: субъективно недостаточный рост. Произведено билокальное удлинение голеней. К дистракции приступили на третьи сутки после операции с темпом 1 мм в сутки на каждом уровне. К 13-му дню дистракции на двух уровнях достигнута величина удлинения, равная 16 мм. При УСГ сканировании проксимальной зоны удлинения визуализировалась гипоэхогенная область регенерата, характерные продольные эхопозитивные структуры практически не дифференцировались (рис. 1). Эхоплотность регенерата равнялась 1 усл.ед., что являлось плохим прогностическим признаком течения остеогенеза.

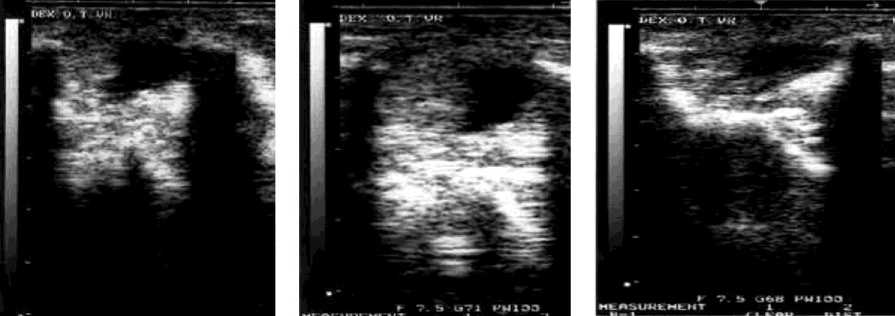

У данного пациента дистракция была продолжена с темпом 0,8 мм в сутки на каждом уровне удлинения. К 27-му дню лечения у проксимального отдела отмечались признаки периостальной реакции в виде продольных структур средней эхо-плотности, протяженность эхопозитивной зоны регенерата равнялась 18 мм (рис. 2, а). Снижение репаративной активности отмечалось и в дисталь- ной зоне удлинения, где визуализировался анэхо-генный участок размером 10x8 мм.

К 37-му дню дистракции анэхогеннный участок проксимальной зоны удлинения сохранял неправильную форму и увеличился в размере до 15 мм. Эндостальная реакция была слабо выражена, регенерация костной ткани отмечалась в основном у проксимального конца материнской кости на протяжении 12 мм в виде множества линейных сигналов средней эхоплотности (рис. 2, б). Известно, что при нормальной остеогенной активности ширина эхопозитивной зоны регенерата имеет тенденцию к снижению. В данном случае протяженность эхопозитивной зоны регенерата к 60-му дню практически не изменялась и составляла 33 мм. Локальный анэхогенный участок имел слабовыраженную тенденцию к уменьшению за счет заполнения области диастаза структурами различной эхоплотности (рис. 2, в).

Рис. 1. Сонограмма большеберцовой кости больного Н., 19 лет. Диагноз: субъективно низкий рост, 176 см. Период дистракции 13 дней. Проксимальная зона удлинения, продольный срез

а

б

в

Рис. 2. Сонограмма большеберцовой кости больного Н., 19 лет. Диагноз: субъективно низкий рост, 176 см. Этап - дистракция: а - 27 дней; б - 37 дней; в - 60 дней

В процессе фиксации сужение эхопозитивной зоны происходило медленно, и к 60 дням фиксации формирование коркового слоя еще не было завершено (рис. 3).

Рис. 3. Сонограмма большеберцовой кости больного Н., 19 лет. Диагноз: субъективно низкий рост, 176 см. Этап: фиксация 60 дней

У больной Ф., 17 лет, локальных анэхогенных очагов, соответствующих снижению степени остегенеза не выявлено. Период дистракции составлял 62 дня (величина удлинения - 7,5 см) и протекал без особенностей. Однако снижение репаративной активности у данной пациентки проявились в процессе фиксации (рис. 4).

Рис. 4. Сонограмма большеберцовой кости больной

Ф., 17 лет. Диагноз: субъективно низкий рост,

176 см. Этап: фиксация 90 дней

При УСГ контроле после трех месяцев фиксации протяженность эхопозитивной зоны регенерата практически не уменьшалась и равнялась 33 мм, звукопроводимость оставалась высокой

(более 20 мм), регенерат имел форму трапеции. Признаки регенерации визуализировались у проксимального и дистального отделов регенерата (у материнской кости).

В нашей практике лишь у одного пациента, имевшего повторное удлинение голеней, выявлены большие анэхогенные участки, свидетельствующие о значительном снижении остеогенной активности.

Период дистракции у больного У., 46 лет, составил 58 дней, величина удлинения – 3,5 см. При УСГ сканировании через 30 и 58 дней дистракции в центральной части регенерата визуализировалась анэхогенная зона размером 20 x 15 мм2, продольно ориентированные линейные структуры, соответствующие вновь образованным костным трабекулам, не определялись. С 14-го дня лечения темп дистракции уменьшали до 0,75 мм в сутки с остановкой дистракции три раза на два-три дня. Имелся дефект регенерата по передней поверхности. Аппарат снят через 90 дней фиксации.

Всем пациентам с низкой остеогенной активностью подбирали индивидуальный темп дистракции.

Таким образом, использование метода УСГ в процессе удлинения голеней у пациентов с субъективно низким или недостаточным ростом позволило своевременно выявить различные варианты течения низкой остеогенной активности: отсутствие продольных эхопозитивных линейных структур в интермедиарной области регенерата; снижение эхоплотности линейных эхост-руктур в области диастаза; наличие локальных анэхогенных очагов различных размеров; позднее появления остеогенной реакции на проксимальном и дистальном отделах материнской кости; длительное сохранение эхопозитивности регенерата. В результате чего эхоплотность регенерата снижалась от 30 усл. ед. до 1 усл. ед. Отсутствие линейных эхопозитивных структур и преобладание анэхогенных участков в зоне удлинения свидетельствуют, вероятно, о наличии незрелой соединительной ткани. Наши данные согласуются с данными, полученными в эксперименте [9]. Снижение уровня репаративной активности при удлинении голеней может быть связано с недостаточным уровнем функциональной нагрузки на оперированную конечность, щадящим к ней отношением.