Ультразвуковая диагностика лимфогенного метастазирования рака щитовидной железы

Автор: Фомина Н.Ю., Фролова И.Г., Чойнзонов Е.Л., Величко С.А., Дубский С.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (24), 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение возможностей сонографии в диагностике метастатического поражения лимфатического аппарата при раке щитовидной железы. В исследование включены 62 больных раком щитовидной железы, у которых при сонографии выявлены измененные лимфатические узлы. Всем пациентам было выполнено оперативное лечение с последующим морфологическим подтверждением диагноза. По частоте вовлечения в патологический процесс на первом месте стояли глубокие яремные лимфатические узлы (в 57 % случаев), в них, как правило, обнаруживались метастазы. Наибольшие диагностические трудности возникают при визуализации пре- и паратрахеальных лимфатических узлов. Описаны достоверные ультразвуковые симптомы метастатического поражения лимфоузлов, особенности семиотики в зависимости от гистотипа рака щитовидной железы. Комплексное ультразвуковое исследование является высокоинформативным методом в диагностике и дифференциальной диагностике лимфогенного метастазирования рака щитовидной железы. Чувствительность, специфичность и точность метода составили 90, 85, 97 % соответственно.

Рак щитовидной железы, лимфогенные метастазы, ультразвуковая диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/14054602

IDR: 14054602 | УДК: 616.44-006.6-033.2-073.48

Текст научной статьи Ультразвуковая диагностика лимфогенного метастазирования рака щитовидной железы

Болезни щитовидной железы занимают второе место по распространенности среди всей эндокринной патологии, а узловые поражения составляют из них 40–50 %. Доля рака щитовидной железы среди всех узловых образований составляет 4–6 %. В настоящее время пальпируемые узловые образования щитовидной железы обнаруживаются у 4–7 % населения земного шара [1, 2, 10]. Залогом успешного лечения узловых заболеваний щитовидной железы считается их своевременная диагностика и морфологическая верификация, раннее распознавание узлов опухолевой природы, что особенно трудно при непальпируемых образованиях [5, 10]. Объективная информация о характере и распространенности патологических образований щитовидной железы предопределяет дальнейшую тактику ведения больных, включая дифференцированный подход к выбору метода лечения, уточнению показаний к хирургическому вмешательству, определению рационального и адекватного объема предполагаемых операций [1, 2, 12]. Ошибки диагностики на дооперацион-ном этапе и неадекватно выполненные хирургические вмешательства у 17–28 % больных приводят к необходимости выполнения реопераций на шее [4, 6, 7].

Несмотря на то, что область шеи хорошо доступна пальпации, клиническое выявление метастазов в этих группах лимфатических узлов достаточно низкое. Пальпаторно зачастую невозможно провести четкую грань между реактивно и метастатически измененными лимфатическими узлами (за исключением значительных размеров лимфатических узлов). Согласно данным ряда авторов, показатели чувствительности метода пальпации колеблются в пределах 60 – 70 % [3].

Диагностика регионарных метастазов шеи имеет свои особенности. Они заключаются в том, что увеличение лимфатических узлов возникает не только в ответ на поражение их метастазами, но и реактивно, при воспалительных изменениях в полости рта и верхних дыхательных путях. Это приводит к ошибкам двоякого рода: гипердиагностике – интерпретации увеличенных узлов как метастатических при отсутствии в них опухолевого поражения и гиподиагностике – при наличии метастазов в непальпируемых, а также увеличенных лимфатических узлах, клинически определяемых как не метастатические. Процент указанных ошибок колеблется, по данным различных авторов, от 5 – 10 до 50 % и даже 70 % [8, 9].

По мнению ряда авторов, отсутствуют сонографические критерии, позволяющие провести достоверную дифференциальную ультразвуковую диагностику между метастатическим поражением и гиперплазией лимфатического узла. Авторы рекомендуют осуществлять пункцию всех выявленных увеличенных лимфатических узлов. В ходе предоперационной диагностики они советуют производить УЗИ зон регионарного лимфооттока по ходу кивательных мышц с обеих сторон даже при выявлении узла в одной из долей щитовидной железы, поскольку считают, что у 24 % больных выявляется метастатическое поражение контралатеральных лимфатических узлов [11]. Так как, по данным литературы, состояние лимфатических узлов шеи является наиболее важным прогностическим фактором у больных злокачественными заболеваниями щитовидной железы, целью исследования явилось изучение возможностей сонографии в диагностике метастатического поражения лимфатического аппарата при раке щитовидной железы.

Материалы и методы

Обследованы 62 больных раком щитовидной железы, у которых при сонографии выявлены измененные лимфатические узлы. Все пациенты были обследованы на ультразвуковом аппарате «Aloka SSD 5500», с использованием линейного датчика частотой 10 МГц в режиме серошкального сканирования (В-режим) и цветового допплеровского картирования (ЦДК).

Всем пациентам было выполнено оперативное лечение с последующим морфологическим исследованием. При ультразвуковом исследовании производилась маркировка (цифрами) всех обнаруженных лимфатических узлов. В специальном протоколе каждому из номеров давалась характеристика и диагностическое заключение. Все лимфоузлы маркировались сразу после удаления (с указанием номера, соответствующего протоколу ультразвукового исследования). Патологоанатом исследовал материал под соответствующими номерами. Давался перечень морфологических признаков и заключение по каждому лимфоузлу. Результатом работы явился анализ сопоставления морфологических признаков и параметров ультразвукового исследования .

В структуре гистологических вариантов рака щитовидной железы наибольший процент составили высокодифференцированные формы: папиллярный и фолликулярный рак в 41,9 % и 48,4 % соответственно. У 6,5 % больных диагностирован медуллярный рак и у 3,2 % – недифференцированный рак щитовидной железы.

Результаты и обсуждение

В своих исследованиях мы подразделяли лимфатические узлы в соответствии с классификацией Японского научно-исследовательского общества, в основу которой была положена топографическая анатомия шеи. По частоте вовлечения в патологический процесс на первом месте стояли глубокие яремные лимфатические узлы (в 57 % случаев), в них, как правило, обнаруживались метастазы. Несколько реже выявлялось увеличение латеральных глубоких лимфатических узлов (в 33 % случаев). Метастазы в них встречались в 88 % случаев, гиперплазия – в 12 %. Наибольшие трудности мы испытывали в визуализации пре- и паратрахеальных лимфатических узлов, которые в нашем исследовании встретились в 4 % случаев.

При анализе сонографических признаков измененных лимфатических узлов выявлено, что независимо от характера поражения и метастатические, и гиперплазированные лимфоузлы в наших исследованиях, как правило, имели именно небольшие размеры – 10 – 20 мм, что

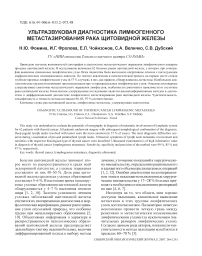

Рис. 1. Сонограмма метастатического лимфатического узла (по ходу внутренней яремной вены).

затрудняло их интерпретацию при стандартном исследовании. В 13 % случаев диагностировано множественное поражение лимфоузлов, количество которых превышало 10 и более. В 57 % случаев измененными были от 5 до 10 лимфоузлов. И в 30 % выявлены единичные лимфатические узлы. В 21 % случаев определялись контралатеральные лимфатические узлы.

Анализируя такие семиотические признаки, как форма, структура, эхогенность, степень дифференцировки коркового вещества и синуса, установлено, что метастатическому поражению узла была свойственна округлая форма, при которой отношение длинной и короткой оси приближалось к 1,0. Структура лимфатических узлов в 33 % случаев была однородной, эхогенность пониженной или низкой в 92 % случаев (рис. 1). В большинстве случаев отсутствовала дифференцировка коркового вещества и синуса. Наряду с этим, в 8 % случаев выявлены единичные лимфатические узлы овальной формы, с коэффициентом отношения длины к поперечнику, не превышающим 0,5 – 0,7. о ни имели пониженную эхогенность. Следует подчеркнуть, что последний вариант изменений лимфатических узлов нами расценивался как гиперплазия. В 16 случаях наши предположения оказались верными и нашли подтверждение при морфологическом исследовании. В 10 случаях при сходной эхографической картине лимфоузлы, интерпретированные нами как гиперплазированные, при плановом гистологическом исследовании были верифицированы как метастатические.

Далее нами оценивались такие признаки, как контур, поверхность лимфатического узла, состояние капсулы, наличие или отсутствие экстракапсулярного роста, поскольку именно они имеют большое значение в оценке распространенности опухолевого процесса.

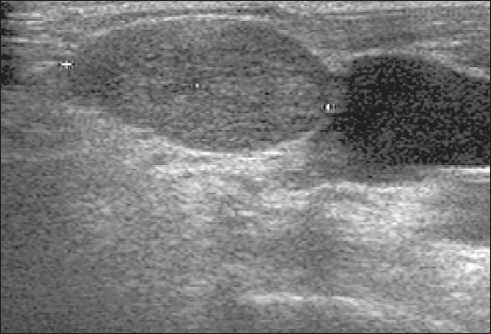

Неровность и нечеткость контуров свидетельствовали о прорастании капсулы лимфоузла. При инфильтрации окружающих тканей лимфатические узлы сливались между собой, образуя конгломераты (рис. 2). В наших исследованиях они выявлены в 38 % случаев. Конгломераты лимфоузлов имели неровные и нечеткие контуры, при увеличении размеров до 30 мм и более они приобретали неоднородную структуру за счет очагов некроза и фиброза. Слияние лимфоузлов в конгломераты оказалось характерным для низкодифференцированных форм рака щитовидной железы. При медуллярном раке щитовидной железы несомненным признаком метастатического поражения лимфатических узлов является появление диффузного или беспорядочного компонента повышенной эхогенности, обусловленного, вероятно, явлениями фиброза и амилоидозом.

В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) мы оценивали следующие признаки: наличие собственных сосудов в массиве лимфатического узла, тип кровотока, а также степень васкуляризации, распределение сосудов в плоскости акустического среза, характер их деления.

Проведение спектральной допплерографии мы сочли нецелесообразным, так как в наших

Рис. 2. Сонограмма конгломерата лимфатических узлов (группа глубоких латеральных лимфатических узлов).

Взаимоотношения метастатически увеличенных лимфоузлов с магистральными сосудами шеи и окружающими тканями

Таблица 1

|

Взаимосвязь метастатически увеличенных лимфоузлов с сосудами и окружающими тканями |

По данным УЗИ |

По данным оперативного вмешательства |

||

|

Абс. число |

% |

Абс. число |

% |

|

|

Прорастает яремную вену |

10 |

16,1 |

12 |

19,4 |

|

Прорастает сонную артерию |

4 |

6,5 |

8 |

12,9 |

|

Не связан |

30 |

48,4 |

26 |

41,9 |

|

Прорастает кивательную мышцу |

12 |

19,4 |

10 |

16,1 |

|

Инфильтрирует окружающую клетчатку |

6 |

9,7 |

6 |

9,7 |

исследованиях в большинстве случаев визуализируемые сосуды в метастатических лимфатических узлах имели извитой разнонаправленный ход, не представлялось возможным соблюсти необходимый для получения адекватных показателей линейных скоростей угол сканирования. В то же время этот этап является наиболее длительным и неоправданно затягивает время исследования.

Наличие воротного типа кровотока при отсутствии «серошкальных» признаков злокачественности свидетельствует о гиперплазии лимфатических узлов, наличие же диффузного хаотичного типа кровотока в сочетании с умеренной и высокой степенью васкуляризации наиболее специфично для метастатических лимфатических узлов.

Заключительным этапом комплексного ультразвукового исследования явилось изучение состояния окружающих мягких тканей (подкожной жировой клетчатки, мышц), магистральных сосудов с целью оценки местной распространенности опухолевого процесса. Взаимоотношение метастатически увеличенных лимфатических узлов с магистральными сосудами шеи и окружающими тканями представлено в табл. 1. С более высокой диагностической точностью выявлено прорастание яремной вены и мышц, сложнее диагностировалось поражение артерии.

Морфологическому исследованию были подвергнуты 190 лимфатических узлов. Метастатическое поражение было верифицировано в 167

(88 % ) узлах, лимфоидная гиперплазия – в 23 (12 %).

При комплексном ультразвуковом исследовании мы дали заключение о метастатическом поражении 145 лимфатических узлов. Ложноотрицательные заключения были связаны в 10 случаях с наличием микрометастазов в лимфатических узлах, эхографически определяемых как гиперплазированные. В 4 случаях не были выявлены лимфоузлы, расположенные в труднодоступных для эхографии зонах (пре-, и паратрахеально, в акцессорной области у пациентов с выраженной деформацией мягких тканей шеи после комбинированного лечения). Еще в 8 случаях метастатическое поражение нами не было выявлено в лимфатических узлах размером 5 – 10 мм.

Заключение

Таким образом, комплексное ультразвуковое исследование является высокоинформативным методом в диагностике и дифференциальной диагностике лимфогенного метастазирования рака щитовидной железы. Чувствительность, специфичность и точность метода составили 90, 85, 97 % соответственно.

В 19 % случаев при ультрасонографии были выявлены метастатически измененные лимфатические узлы, которые клинически не определялись.

В результате проведенных исследований нами предложен алгоритм выполнения этапов комплексного ультразвукового исследования с

Таблица 2

Частота выявляемости измененных лимфатических узлов при раке щитовидной железы в зависимости от топографии (n-190)

Первым этапом целесообразно выполнение серошкального сканирования, в ходе которого необходимо оценивать такие параметры, как локализация, форма, размеры, состояние контуров, эхогенность, структура лимфатических узлов. По результатам первого этапа делается предварительное заключение о характере процесса.

Затем выполняется допплерографическое исследование. Следует отметить, что доппле-росонография ни в коем случае не является самостоятельным диагностическим методом, а позволяет лишь получить дополнительную информацию после детально проведенного стандартного сканирования.