Ультразвуковая эластометрия плечевого сплетения после комбинированного лечения рака молочной железы

Автор: Худяков П.А., Потапов А.Л., Иванов С.А., Каприн А.Д.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Применение эластометрии плечевого сплетения сдвиговой волной важно для повышения качества лечения пациенток с постмастэктомическим отеком верхней конечности. Цель исследования - оценка плотности тканей плечевого сплетения у пациенток после комбинированного лечения рака молочной железы с помощью соноэластометрии сдвиговой волной. материал и методы. Обследовано 30 пациенток с постмастэктомическим отеком верхней конечности после комбинированного лечения рака молочной железы, которым выполнена эластометрия плечевого сплетения в межлестничной борозде сдвиговой волной. Сравнивали сторону, где применялась лучевая терапия, с контрлатеральной (здоровой) стороной у одной пациентки. Результаты. Медианные значения жесткости ткани в межлестничной борозде, измеренные путем эластометрии сдвиговой волной, составили 30,4 (26,2-35,8) и 16,2 (15-19) кПа на больной и здоровой стороне (р

Эластометрия плечевого сплетения, постмастэктомический отек верхней конечности, лучевые повреждения верхней конечности

Короткий адрес: https://sciup.org/140300184

IDR: 140300184 | УДК: 618.19-006.6-08-059-06+616.833.34-07 | DOI: 10.21294/1814-4861-2023-22-3-83-89

Текст научной статьи Ультразвуковая эластометрия плечевого сплетения после комбинированного лечения рака молочной железы

Лучевая терапия является одним из методов лечения после перенесенной радикальной операции по поводу рака молочной железы (РМЖ). Поздние лучевые повреждения сопровождаются осложнениями в области плечевого сплетения (снижение чувствительности, мышечная слабость и боли в верхней конечности) [1]. Это связано с фиброзными изменениями в периневральных тканях, их компрессией и ишемией вследствие массивного отека верхней конечности (лимфедемы) у 10–30 % пациенток после радикальной операции на молочной железе с лучевой терапией [2]. Такие виды осложнений оцениваются как визуальным осмотром, так и с использованием инструментальных методов – электромиографии (ЭМГ) [3], магнитнорезонансной томографии (МРТ), ультразвукового исследования (УЗИ) [4]. МРТ и ЭМГ не всегда доступны на практике, являются инвазивными методиками обследования. МРТ не применима к пациенткам, страдающим клаустрофобией, с металлоконструкциями, кардиостимуляторами. Часто используется контрастное вещество. УЗИ плече- вого сплетения используется при блокаде верхней конечности, посттравматических осложнениях и периневральном фиброзе [5]. Предполагается, что в условиях постлучевых изменений ультразвуковая визуализация в зоне плечевого сплетения будет отличаться от здоровых тканей. Требуется дать оценку эластичности периневральной области в качестве подтверждающих данных для ранней диагностики поражения надключичной области с включенным в него плечевым сплетением.

Соноэластометрия является неинвазивным методом, широко используется в диагностике злокачественных заболеваний молочной железы, предстательной железы, щитовидной железы, при оценке степени фиброза печеночной ткани [6, 7]. В настоящее время используется 2 метода: эластография компрессионная и метод сдвиговой волны (SWE). В отличие от компрессионной, эла-стометрия сдвиговой волной дает количественную оценку эластичности (жесткости) состояния периневральных областей. Скорость распространения волны в плотных (фиброзных) тканях выше, чем в интактных (здоровых). С использованием формулы

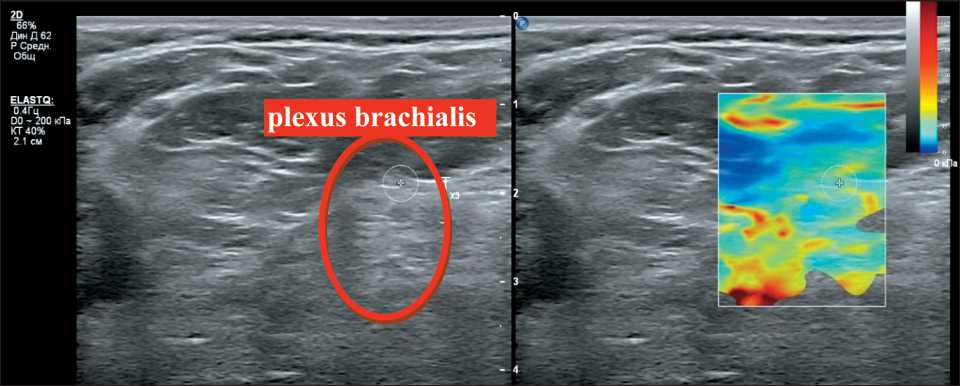

Рис. 1. Картирование плечевого сплетения в межлестничной борозде

Fig. 1. Mapping of the brachial plexus in the interscalene groove

расчета модуля Юнга она может быть рассчитана не только в м/с, но и в килопаскалях (кПа).

Цель исследования ‒ оценка плотности тканей плечевого сплетения у пациенток после комбинированного лечения рака молочной железы с помощью соноэластометрии сдвиговой волной.

Материал и методы

Работа выполнялась на базе отдела анестезиологии и реанимации МРНЦ им. А.Ф. Цыба с 2021 по 2023 г. В исследование включалось 30 пациенток в возрасте 48–70 лет (средний возраст – 63 года). Критериями включения являлись лимфостаз верхней конечности после комбинированного лечения РМЖ, включающего радикальную мастэктомию с подмышечной лимфаденэктомией и лучевую терапию на зоны регионарных лимфоузлов в разовой очаговой дозе – 2 Гр 5 раз в нед, СОД 44–50 Гр. Критериями исключения были воспаления, травмы и новообразования плечевого пояса.

Положение пациентки при исследовании: лежа на спине с повернутой в противоположную сторону головой. Зону межлестничной борозды с включенным в нее плечевым сплетением в условиях лучевой нагрузки и отека сравнивали под ультразвуковой навигацией с противоположной здоровой стороной у тех же пациенток. Использовался аппарат PHILIPS EPIQ7 с линейным датчиком PHILIPS eL18-4 20 Гц сдвиговой волной в режиме реального времени (ElastQ).

Ультразвуковой поиск плечевого сплетения в межлестничном пространстве включает на первом этапе получение серошкального изображения и поиск области исследования. После включения режима эластографии устанавливалось цветовое окно с учетом зоны интереса, в данном случае в межлестничной борозде с заключенным в ней плечевым сплетением (рис. 1). Необходимо выждать несколько секунд для стабилизации цветовой рамки. В режиме «freezing» в рамке оценивается качество исследования в виде цветного распространения эластометрических волн. После этого рассчитывается количественная оценка жесткости тканей, где на участках окрашивание было корректное.

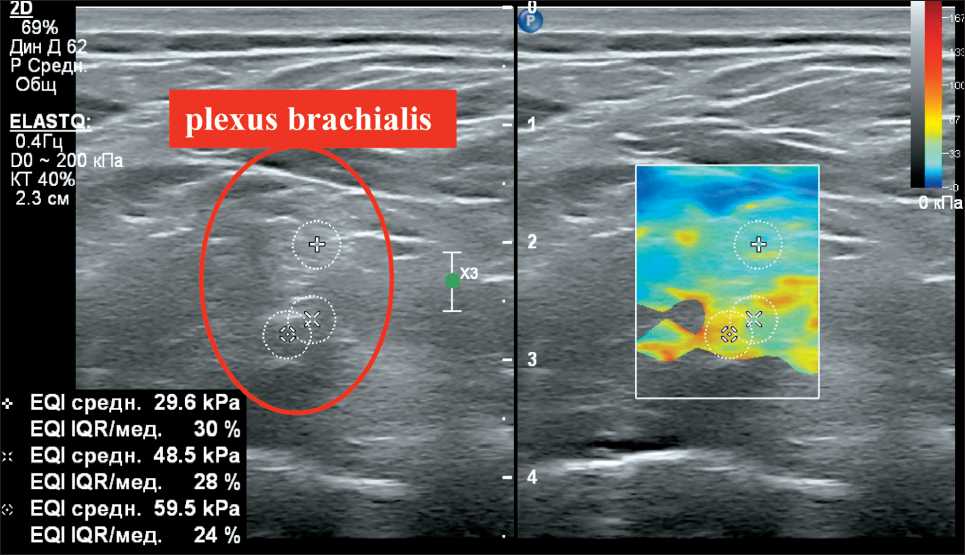

Мы использовали европейские рекомендации по эластометрии, согласно которым для оценки жесткости ткани используется не менее 10 измерений [7]. Данный тип ультразвуковой эластографии (ElastQ) предоставляет значения жесткости в цветовом эластографическом окне, в котором значения кодируются разными цветами. Плотность ткани обозначается определенным цветом и картируется автоматически. Более жесткие участки ткани картируются красным цветом, мягкие – синим. Промежуточные – желтым и зеленым цветами. Осуществлялась количественная оценка жесткости исследуемой области, которая сравнивалась со здоровой (контрлатеральной) стороной путем измерения значений модуля Юнга в кПа. При каждом измерении автоматически определяются значения модуля Юнга. Использовался индикатор качества данных при каждом измерении – IQR/ Med «интерквартильный размах/медиана» представлено в виде процента. Соотношение IQR/Med используется как фактор качества, этот показатель должен быть ≤30 % на данном УЗ аппарате. EQI средн. – среднее значение жесткости ткани в кПа. Минимальное количество точек замера – 3 на каждое картирование с учетом стандартного отклонения [8] (рис. 2).

Статистическую обработку полученных результатов выполняли с помощью программ Statistiсa 10.0 и открытого онлайн ресурса с учетом современных рекомендаций [9]. Использовали критерий согласованных пар Wilcoxon. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты

Выявлены значимые различия параметров жесткости тканей плечевого сплетения в межлестничной борозде у пациенток в зоне, подвергшейся лучевой терапии, и условно здоровой стороне (табл. 1). При

Рис. 2. Жесткость ткани периневральной области в межлестничной борозде, кПа Fig. 2. Stiffness of the tissue of the perineural region in the interscalene groove, in kPa

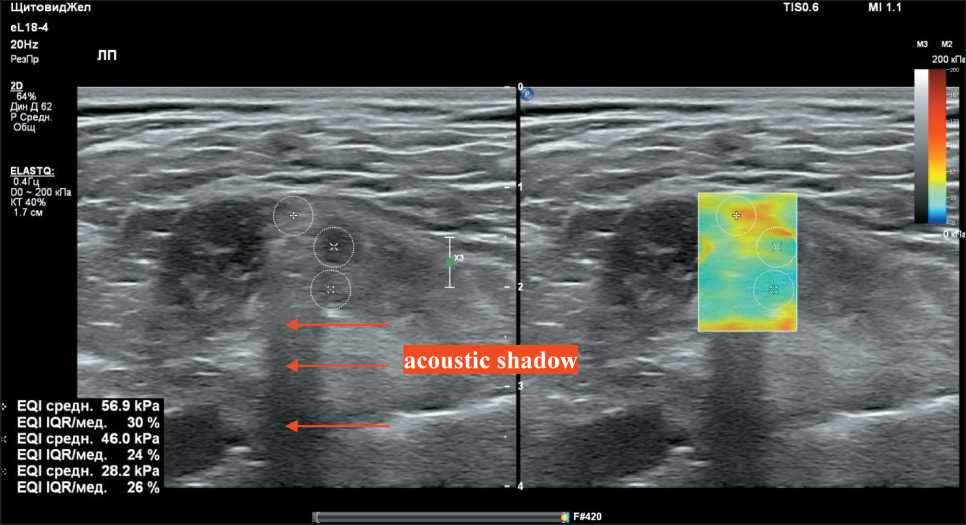

Рис. 3. Измерение эластичности плечевого сплетения у пациентки Ж., 56 лет, в межлестничной борозде на стороне комбинированного лечения с помощью SWE. Среднее значение 43,7 кПа

Fig. 3. Measurement of the elasticity of the brachial plexus with SWE in a 56-year-old patient; RT side . The average value is 43.7 kPa

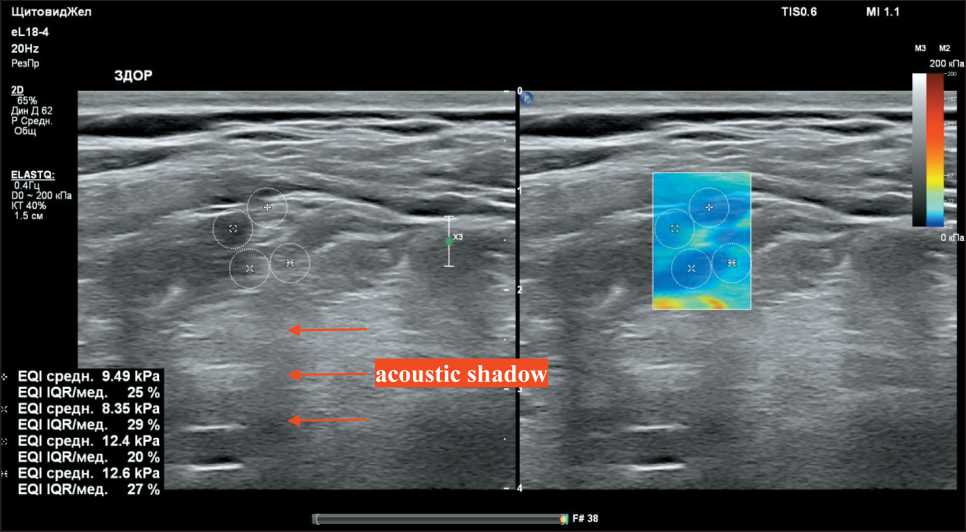

Рис. 4. Измерение эластичности плечевого сплетения у пациентки Ж., 56 лет, в межлестничной борозде с помощью SWE на контрлатеральной стороне. Среднее значение –

10,7 кПа

Fig. 4. Measurement of the elasticity of the brachial plexus with SWE in a 56-year-old patient; contralateral side. The average value is 10.7 kPa

Таблица 1/table 1

Параметры жесткости тканей плечевого сплетения в межлестничной борозде сдвиговой волной, кПа parameters of stiffness of the tissues of the brachial plexus in the interscalene region by a shear wave, in kpa

|

Параметр/Parameter |

Me (QI–QIII) 95 % ДИ/95 % CI |

|

Лучевая терапия*/Radiation therapy* Здоровая сторона/Healthy side |

30,4 (26,2–35,8) 28,8–33,6 16,2 (15–19) 15,8–17,9 |

Примечание: * – различия между контрлатеральными и ипсилатеральными сторонами плечевого сплетения в межлестничной борозде значимы (р<0,001).

Клинический пример

Пациентка Ж., 56 лет. На стороне, где проводилось комбинированное лечение РМЖ (рис. 3), окрашивание картированной зоны в зеленые и желтые цвета и среднее значение 43,7 кПа указывают на более плотную ткань по сравнению с контрольной (интактной) областью, где среднее значение модуля Юнга 10,7 кПа с окрашиванием в синий и голубой цвета (рис. 4). Также на интересующем участке периневральной области в зоне лучевой терапии визуально определяется умеренно выраженная акустическую тень (acoustic shadow) в зоне лучевых изменений (рис. 3), по сравнению с контрлатеральной стороной (рис. 4), где такая тень менее выражена.

Обсуждение

Проблема контроля осложнений лучевой терапии после комбинированного лечения РМЖ является актуальной. Результаты данного исследования показывают существенную разницу в жесткости ткани плечевого сплетения в надключичной области между ипсилатеральной и контрлатеральной сторонами. В литературе представлены экспериментально полученные количественные данные оценки модуля Юнга и, следовательно, жесткости различных тканей (табл. 2) [10]. Учитывая достаточно широкий разброс данных в одной и той же области, абсолютные числовые значения как диагностический критерий не надежны.

Полученная нами двукратная разница в результатах между сторонами является относительной сравнительной величиной, показывающей разницу в плотности тканей. Контрлатеральная область необходима для корректной оценки количественых результатов жесткости ткани у одного и того же пациента. Разница в акустической тени под нервными корешками не всегда нами прослеживалась, но наличие ее указывает на зону с более плотными участками ткани на стороне проведения лучевой терапии. Аналогичные результаты получены в работе T. Kültür et al. [11], которые проводили оценку плечевого сплетения эластографией сдвиговой волной после лучевой терапии рака молочной железы. Авторы показали увеличение плотности ткани более чем в 3 раза по отношению к здоровой стороне у той же пациентки. Значение эластичности ипсилатерального плечевого сплетения было значительно выше у пациентов, получавших лучевую терапию (51 кПа), по сравнению с контралатеральным плечевым сплетением – 18 кПа.

Результаты по контрлатеральной стороне плечевого сплетения, идентичные нашим, получены M.A. Bedewi et al., которые использовали эласто-графию сдвиговой волной для оценки нервных корешков CV5–CVII плечевого сплетения в межлестничной борозде у здоровых людей, при этом получены нормальные соноэластографические значения. Модуль упругости при сдвиге нервно- го корешка С5 составил 16,9 кПа, для нервного корешка CVI – 15,7 кПа, для нервного корешка CVII – 16 кПа [12].

Изменения эластичности ткани помогают вовремя распознать нарушения функции верхней конечности. Помимо лучевой терапии, радикальные операции с тотальной подмышечной лимфодиссек-цией также ухудшают питание ткани, вызывают лимфостаз верхней конечности, плексопатии. Сахарный диабет, ожирение также усиливают частоту возникновения нарушений оттока лимфы. Лимфедема III–IV степени требует хирургической коррекции с безопасным видом обезболивания.

Блокада плечевого сплетения является альтернативным видом анестезии [13]. Практическое применение данных УЗИ, в частности эластометрии в режиме SWE, может учитываться при проведении межлестничных блокад. Периневральная область имеет более плотную структуру, поэтому необходимо учитывать полученные данные в обеспечении визуально контролируемого распространения местного анестетика в межлестничной борозде для снижения риска нежелательных осложнений регионарной анестезии. Изменения плотности периневрального

Список литературы Ультразвуковая эластометрия плечевого сплетения после комбинированного лечения рака молочной железы

- Gosk J., Rutowski R., Reichert P, Rabczynski J. Radiation-induced brachial plexus neuropathy - aetiopathogenesis, risk factors, differential diagnostics, symptoms and treatment. Folia Neuropathol. 2007; 45(1): 26-30.

- Pasov V.V., Chervyakova A.E. Otdalennye rezul'taty rekonstruktivno-plasticheskikh operatsii u bol'nykh vtorichnym limfostazom verkhnikh konechnostei. Sibirskii onkologicheskii zhurnal. 2013; (2): 72-6.

- Partanen V.S., Nikkanen T.A. Electromyography in the estimation of nerve lesions after surgical and radiation therapy for breast cancer. Strahlentherapie. 1978; 154(7): 489-94.

- Sakellariou V.I., Badilas N.K., Mazis G.A., Stavropoulos N.A., Kotoulas H.K., Kyriakopoulos S., Tagkalegkas I., Sofianos I.P. Brachial plexus injuries in adults: evaluation and diagnostic approach. ISRN Orthop. 2014. https://doi.org/10.1155/2014/726103.

- Griffith J.F. Ultrasound of the Brachial Plexus. Semin Musculoskelet Radiol. 2018; 22(3): 323-33. https://doi.org/10.1055/s-0038-1645862.

- Rossiiskaya assotsiatsiya spetsialistov ul'trazvukovoi diagnostiki v meditsine [Internet]. Rekomendatsii po provedeniyu elastografii sdvigovoi volnoi dlya otsenki zhestkosti pecheni pri ispol'zovanii ul'trazvukovykh apparatov kompanii Philips s primerom protokola 30.05.2017. [cited 2019 Mar 25]. URL: http://www.rasudm.org/recomendation/details.htm?id=15.

- Dietrich C.F., Bamber J., Berzigotti A., Bota S., Cantisani V., Castera L., Cosgrove D., Ferraioli G., Friedrich-Rust M., Gilja O.H., Goertz R.S., Karlas T., de Knegt R., de Ledinghen V., Piscaglia F., Procopet B., Saftoiu A., Sidhu P.S., Sporea I., Thiele M. EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version). Ultraschall Med. 2017; 38(4): 16-47. https://doi.org/10.1055/s-0043-103952. Erratum in: Ultraschall Med. 2017; 38(4): 48.

- Ferraioli G., Filice C., Castera L., Choi B.I., Sporea I., Wilson S.R., Cosgrove D., Dietrich C.F., Amy D., Bamber J.C., Barr R., Chou Y.H., Ding H., Farrokh A., Friedrich-Rust M., Hall T.J., Nakashima K., Nightingale K.R., Palmeri M.L., Schafer F., Shiina T., Suzuki S., Kudo M. WFUMB guidelines and recommendations for clinical use of ultrasound elastography: Part 3: liver. Ultrasound Med Biol. 2015; 41(5): 1161-79. https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2015.03.007.

- Kuzovlev A.N., Yadgarov M.Ya., Berikashvili L.B., Ryabova E.V., Goncharova D.D., Perekhodov S.N., Likhvantsev V.V. Vybor metoda statisticheskogo analiza. Anesteziologiya i reanimatologiya. 2021; 3: 88-93. https://doi.org/10.17116/anaesthesiology202103188.

- Sarvazyan A.P. Elastic properties of soft tissues. San Diego: Academic Press, 2001. p. 107-27.

- Kültür T., Okumuş M., İnal M., Yalçın S. Evaluation of the Brachial Plexus With Shear Wave Elastography After Radiotherapy for Breast Cancer. J Ultrasound Med. 2018; 37(8): 2029-35. https://doi.org/10.1002/jum.14556.

- Bedewi M.A., Nissman D., Aldossary N.M., Maetani T.H., El Sharkawy M.S., Koura H. Shear wave elastography of the brachial plexus roots at the interscalene groove. Neurol Res. 2018; 40(9): 805-10. https://doi.org/10.1080/01616412.2018.1480922.

- Khudyakov P.A., Potapov A.L. Otsenka effektivnosti obshchei i regionarnoi anestezii pri dermatolipofastsioektomii u patsientok s postmastektomicheskim otekom verkhnei konechnosti. Anesteziologiya i reanimatologiya. 2022; (4): 66-70. https://doi.org/10.17116/anaesthesiology202204166.

- Khudyakov P.A., Potapov A.L., Derbugov V.N. Sposob mezhlestnichnoi blokady plechevogo spleteniya pri vtorichnom limfostaze verkhnei konechnosti posle radikal'noi mastektomii. Patent RF № 2735889. Zayavl. 15.06.2020; Opubl. 09.11.2020.