Ультразвуковое воздействие на сложные параректальные свищи (морфологическое исследование)

Автор: Соловьев А.О., Воробьев А.А., Литвина Е.В., Мазунов А.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 1 (65), 2020 года.

Бесплатный доступ

Целью представленного клинико-экспериментального нерандомизированного проспективного исследования, базирующегося на данных 60 экспериментов, выполненных на 16 собаках, и на 64 клинических случаях, стало изучение морфологических изменений в стенке сложного параректального свища при воздействии ультразвука. В качестве источника ультразвукового воздействия использовали запатентованный аппаратный хирургический комплекс «Проксон» по авторскому методу.

Параректальный свищ, морфологическая структура параректального свища, ультразвуковое воздействие, безоперационные методы лечения параректальных свищей

Короткий адрес: https://sciup.org/142225942

IDR: 142225942 | УДК: 616.352-007.253-089.85

Текст научной статьи Ультразвуковое воздействие на сложные параректальные свищи (морфологическое исследование)

Параректальные свищи, встречающиеся с частотой 15–30 %, являются распространённой колопроктологической патологией. Из них наиболее трудными для диагностики и лечения считаются сложные параректальные свищи, доля которых составляет до 75 % [1–3]. Эпителий, выстилающий ход таких свищей, препятствует их спонтанному заживлению, а также ограничивает импрегнацию медикаментов, делая консервативное лечение крайне малоэффективным. В прежние времена при этом заболевании хирургический метод считали единственным радикальным. Вместе с тем он не лишен многих недостатков, таких как высокая частота осложнений (до 40 %) и рецидивов (до 50 %). Также немало пациентов имеют противопоказания к хирургическим операциям [4, 8, 9]. На современном этапе развития медицины в авангард лечебного арсенала вошли высокотехнологичные безоперационные средства, расширившие возможности врача-хирурга, но и они, как оказалось, имеют свои ограничения. Так, показания для предложенной ранее лазер- ной абляции внутренней выстилки свищевого хода оказались достаточно узкими [5, 7, 10]. В настоящее время одним из наиболее актуальных и перспективных направлений безопе-рационного лечения сложных параректальных свищей считается метод ультразвукового воздействия, требующий углублённого изучения. Доказательства его эффективности должны основываться не только на клинико-лабораторных, но и на морфологических параметрах, от которых непосредственно зависит возможность закрытия свищевого хода [6].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить морфологические изменения в стенке сложного параректального свища при воздействии ультразвука.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн исследования – клинико-экспериментальное нерандомизированное проспективное. Экспериментальная часть, проведённая на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России и ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», основана на работе с трупным материалом и экспериментальными животными. В 60 экспериментах на 16 собаках разных пород, веса и пола, пролеченных в ветеринарной клинике ВолгГМУ, изучали особенности ультразвукового воздействия на ткани сложных параректальных свищей. Экспериментальная работа получила одобрение комитета по этической экспертизе исследований ВолгГМУ (протокол № 214–2015 от 29.04.2015).

В клиническую часть вошли результаты наблюдения за 64 больными: 14 (21,9 %) женщинами и 50 (78,1 %) мужчинами со средним возрастом (40,2 ± 5,1) г., пролеченными в коло-проктологическом отделении МНПО «Клиника “Движение”» г. Волгоград с диагнозами: Свищ заднего прохода [К 60.3 (МКБ-10)] и Прямокишечный свищ [К 60.4 (МКБ-10)] согласно «Клиническим рекомендациям по диагностике и лечению взрослых больных хроническим парапроктитом (свищ заднего прохода, свищ прямой кишки)» (Общероссийская общественная организация «Ассоциация колопроктологов России», Москва 2013). При этом экстрасфинк-терные параректальные свищи I–IV степени сложности выявили у 42 (65,6 %) пациентов, транссфинктерные – у 22 (34,4 %). На всех этапах исследования ультразвуковое воздействие на стенки параректальных свищей осуществляли с использованием оригинального аппаратного хирургического комплекса «Проксон», разработанного ЗАО МНПО «Клиника «Движение» г. Волгоград (Саврасов Г. В., Соловьев О. Л., Патент РФ № 2214193, 2001).

Техника оригинального авторского метода, состоявшего из 2–3 сеансов с интервалом в сутки, заключалась в инстилляции лекарственного препарата (3%-й спиртовой раствор йода) в наружное свищевое отверстие со скоростью 0,25 мл/с, на протяжении 20–80 с, сопровождавшейся воздействием ультразвука с частотой 40 кГц и мощьностью 5 Вт [6].

Показаниями для применения оригинального безоперационного метода были транссфинктерные параректальные свищи и экстра-сфинктерные параректальные свищи I–IV степени сложности, противопоказаниями – онкологические и гематологические заболевания, декомпенсированная сопутствующая патология, ВИЧ-инфекция, беременность, отягощенный аллергоанамнез.

В структуру морфологического исследования, объективизирующего воздействие ультра- звука на сложные параректальные свищи in vitro и in vivo, вошли изучение распределения лекарственных веществ в препарате кишечной стенки, цитологии мазков-отпечатков и гистологической структуры образцов тканей из свищевого хода. Полученные данные рассматривали в контексте динамики клинической семиотики заболевания.

Моделирование распределения склерозанта в условиях закрытых полостей заключалось в болюсном введении 1,0 мл официналь-ного 1%-го спиртового раствора бриллиантового зеленого под слизистую оболочку участка трупной тонкой кишки. Для исключения влияния различий морфологического, обменного или другого характера полученный во время аутопсии материал делили пополам, в дальнейшем один фрагмент подвергали ультразвуковому воздействию, а другой – нет. При введении бриллиантового зеленого без ультразвука экспозиция составляла 5 минут, в случае ультразвукового воздействия ультразвук подавали на 40 секунд с частотой колебаний 40 кГц, дальнейшая экспозиция составляла 4 минуты 20 секунд. Учитывали распределение красителя, отслоение слизистой тонкой кишки и ее сохранность. Далее слизистую экспериментальных препаратов иссекали над прокрашенными участками для обеспечения измерения площади импрегнации бриллиантового зелёного в окружающие ткани, которое проводили посредством наложения миллиметровой сетки и прямого подсчета окрашенной площади.

Цитологическую картину оценивали при помощи метода мазков-отпечатков по М. П. Покровской и М. С. Макарову на 1, 3, 5, 7, 9 и 11-е сутки ультразвукового воздействия на ткани сложного параректального свища. Материал брали со стороны наружного отверстия свищевого хода. Препараты фиксировали, погружая на 15 минут в смесь Никифорова, и окрашивали азур-эозином по Романовскому – Гимзе.

Определяли содержание нейтрофилов, лимфоцитов, гистиоцитов, макрофагов, фиброцитов и фибробластов.

При гистологическом исследовании проводили оценку биоптатов свищевой стенки, взятых до ультразвукового воздействия и на 5-е сутки после него. В более поздние сроки материал не брали, так как это могло препятствовать адгезии тканей свища и нарушать процесс его полного закрытия. Материал фиксировали в 10%-м нейтральном формалине, по общепринятой методике изготавливали парафиновые блоки и срезы толщиной 4–5 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином.

Исследования проводили с использованием светового микроскопа.

Полученные данные обрабатывали с помощью статистических методов, включая критерии Стьюдента (t) и Фишера (F). Различие было расценено как достоверное при р < 0,05 и меньше.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Морфологические изменения в стенке сложных параректальных свищей под воздействием ультразвука исследовали in vitro и in vivo .

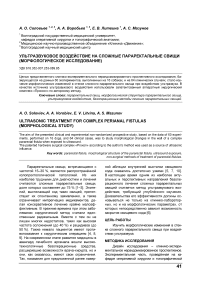

В серии тестов на трупном материале было установлено, что введение склерозанта в под- слизистый слой толстой кишки под влиянием ультразвука достоверно (t = 3,38) в 2,25 раза увеличивает площадь импрегнации [(1196,34 ± 193,2) мм2], чем без него [(531,4 ± 36,2) мм2] (рис. 1). По результатам изучения цитологического материала мазков-отпечатков свищевого отделяемого до обработки ультразвуком средний показатель количества нейтрофильных лейкоцитов в эксперименте на собаках был 65,41 ± 7,25; а у больных, включённых в исследование – 61,31 ± 6,23. После ультразвукового воздействия регистрировали понижение этого параметра к 3-м суткам до 46,22 ± 3,88 и 45,02 ± 3,59 соответственно, что отражало очищение свищевого хода от гнойно-некротических масс (рис. 2).

а б

Рис. 1. Слизистая кишки над локусом, импрегнированным бриллиантовой зеленью, иссечена: а – препарат без воздействия ультразвука; б – после воздействия ультразвука

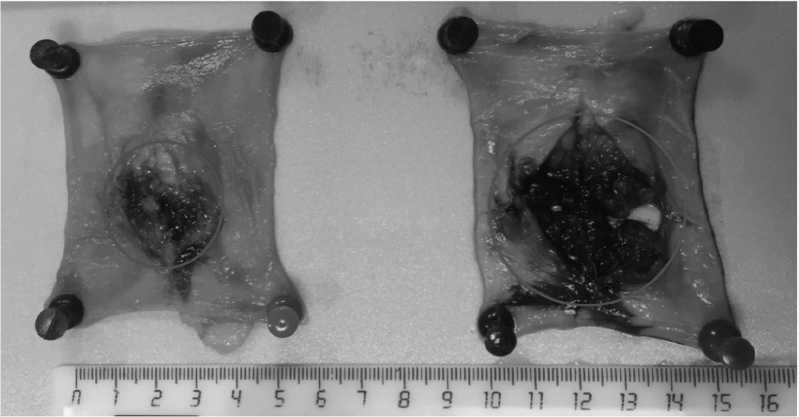

Рис. 2. Цитологические параметры мазков-отпечатков отделяемого сложных параректальных свищей до и после ультразвукового воздействия

После 3 суток ультразвукового воздействия регистрировали количественный прирост фагоцитов у экспериментальных животных с 8,95 ± 0,83 до 12,99 ± 1,55; у больных – с 9,24 ± 0,79 до 13,45 ± 1,65. Позднее уровень фагоцитирующих клеток был стабильным (13,45 ± 1,65 – 10,41 ± 1,27). Вместе с увеличением содержания гистиоцитов до 11,37 ± 1,82 и 11,27 ± 1,72 соответственно, это являлось маркером усиления локальной иммунобиологической защиты.

На 3-и сутки ультразвукового воздействия на стенки сложных параректальных свищей отмечали достоверный (p < 0,05) регресс среднего количества дегенерирующих нейтрофилов, как в экспериментальной части исследования (с 17,01 ± 2,41 до 11,45 ± 1,92), так и в клинической (с 16,27 ± 1,61 до 11,57 ± 1,62). К 5-м суткам зафиксировали снижение содержания лимфоцитов в эксперименте с 15,25 ± 1,83 до 9,01 ± 1,29, в клинике – с 15,01 ± 0,75 до 10,64 ± 1,82. Эти явления указывают на разрешение хронического воспаления.

На 7-е сутки после ультразвукового воздействия на стенки свищевого хода достоверно (p < 0,05) уменьшилось среднее количество макрофагов, ответственных за альтеративный компонент хронического воспаления, на экспериментальном этапе с 3,51 ± 0,67 до 1,89 ± 0,48; на клиническом – с 3,89 ± 0,75 до 1,91 ± 0,57.

Уже на 5-е сутки применения авторского метода повысилось содержание фибробластов с 1,02 ± 0,52 до 5,44 ± 1,21 у экспериментальных животных и с 1,05 ± 0,45 до 5,33 ± 1,11 у пациентов. При этом на 7-е сутки достоверно

(p < 0,05) возросло среднее количество фиброцитов с 0,89 ± 0,35 до 5,48 ± 1,77 в эксперименте и с 0,94 ± 0,25 до 5,28 ± 1,97 в клинике. Эти показатели отражают задействование иммунобиологических ресурсов, регенераторных механизмов и формирование грануляций.

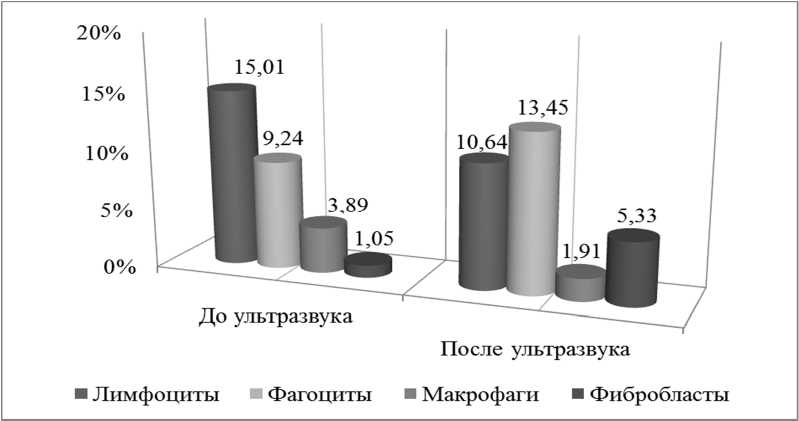

Гистологическая структура стенки параректального свища до ультразвукового воздействия была представлена тремя элементами: соединительной тканью, мышечной тканью, параректальной клетчаткой. Последняя в виде островков располагалась по периферии и глубоко. Прилежащая к свищевому ходу кожа подвергалась деэпителизации и парциальному фиброзу дермы и гиподермы. При этом частично сохранялись волосяные фолликулы. В глубоких слоях стенки свища имело место нарушение стромально-мышечного соотношения с преобладанием фиброза. Значительную часть поля зрения захватывал диффузный лейкоцитарный инфильтрат, который у поверхности оказался более выраженным, а в глубоких слоях был представлен отдельными очагами. Инфильтрат был образован в основном нейтрофильными лейкоцитами, что говорит о наличии острого воспаления, являющегося потенциальным источником микроабсцессов. Наряду с нейтрофилами структура инфильтрата также включала клетки лимфоидного ряда: лимфоциты и плазмоциты. В местах более выраженной нейтрофильной инфильтрации отмечали явления отёка, представленные участками набухания и разволокнения гистоструктур, перемежающимися с оптически пустыми локусами (рис. 3).

Рис. 3. Лейкоцитарный инфильтрат в поверхностных слоях стенки параректального свища и отёк стромы до ультразвукового воздействия. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. х100

Отёк оказался более существенным в поверхностном слое, а неравномерную лейкоцитарную инфильтрацию прослеживали вплоть до мышечного слоя. Соединительнотканные волокна стромы были ориентированы параллельно стенке свищевого хода. Микроциркуляторное русло отличалось неравномерным кровенаполнением и умеренным расширением капилляров.

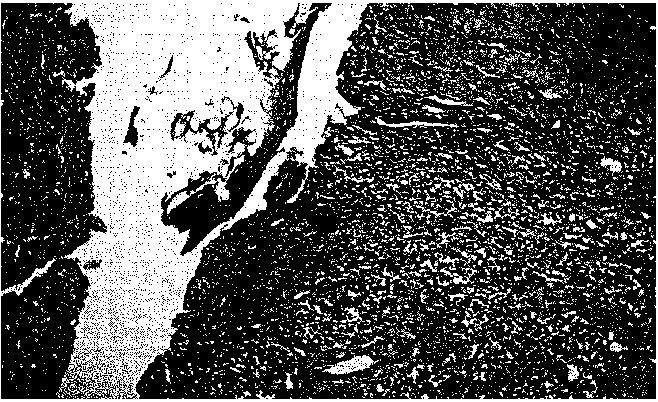

При морфологическом изучении материала после воздействия ультразвука in vivo , в сравнении с исходными данными, установлен ряд отличительных особенностей. Ультразвуковое воздействие вызывало деструкцию слизистой оболочки свищевого хода, а также вследствие процесса кавитации обеспечивало не только хорошее распространение лекарственного препарата в просвете, но и усиливало его импрегнацию в слои стенки свища. Ультразвуковые колебания трансформировали густое слизистое и гнойное отделяемое в хорошо дренируемую жидкую фазу.

В состав воспалительного инфильтрата входили нейтрофилы и эозинофилы, реже лим- фоциты и плазматические клетки. Стромальный компонент практически не определялся, на его месте находили хаотично расположенные волокна рыхлой соединительной ткани, продуцируемые фиброцитами.

В патологическом очаге наблюдали картину гиперваскуляризации, представленную широкой сетью капилляров, подрастающих в виде петель из близлежащих тканей по периферии (рис. 4).

Полученные данные указывали на появление незрелой грануляционной ткани, считающейся маркером начала репарации. Её созревание сопровождалось закрытием свищевого хода, то есть выздоровлением. Вместе с тем избыточный рост этой ткани приводил к задержке заживления и необходимости дополнительных сеансов ультразвуковой обработки (рис. 5).

Рис. 4. Незрелая грануляционная ткань в стенке сложного параректального свища после ультразвукового воздействия. Окр. гематоксилином и эозиномом. Ув. х400

Рис. 5. Избыточное разрастание грануляционной ткани в просвете свищевого хода. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. х100

Изменения морфологических параметров под влиянием ультразвука коррелировали с динамикой клинической симптоматики. При этом процесс выздоровления был более быстрым, на что указывает ускоренный регресс объективных признаков воспаления. При безо-перационном лечении с применением ультразвукового воздействия боли купировались в среднем за (5,35 ± 1,2) суток, перифокальный отёк – за (5,9 ± 1,8) суток, гиперемия покрова – за (6,5 ± 2,2) суток. В результате проведенных трёх этапов ультразвукового воздействия на сложные параректальные свищи клинического выздоровления удалось добиться у (85,94 ± 4,35) % (n = 55) пациентов. Частота рецидивов заболевания не превышала (12,5 ± 4,13) %. Как в экспериметальной, так и в клинической части исследования негативных последствий, связанных с ультразвуковым воздействием на живые ткани, не наблюдали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведённого исследования было установлено, что:

-

1. Ультразвуковое воздействие на стенки сложных параректальных свищей в короткие сроки (5–7 суток) приводит к существенным морфологическим изменениям. Последние заключаются в деструкции слизистой выстилки свищевого хода, обеспечивающей лучший доступ лекарственных препаратов к тканям и облегчение оттока экссудата, в быстром регрессе острого и хронического воспаления, в активации локальной иммунобиологической защиты, в инициации процесса репарации: стимуляции фибробластов, созреванию грануляционной ткани с последующим фиброзом и формированием рубцов, являющихся маркером реконва-лесценции.

-

2. Ультразвуковое воздействие не оказывает на живые ткани какого-либо танатогенного влияния.

-

3. Динамика морфологических параметров коррелирует с изменениями в клинической картине заболевания.

-

4. Запатентованный аппаратный хирургический комплекс «Проксон», в основе работы которого лежит ультразвуковое воздействие, может быть рекомендован для широкого внедрения в клиническую практику в качестве высо-

- коэффективного безоперационного метода лечения сложных параректальных свищей.

Список литературы Ультразвуковое воздействие на сложные параректальные свищи (морфологическое исследование)

- Болквадзе, Э. Э. Классификация и лечение сложных форм острого парапроктита. Пятнадцатилетний опыт / Э. Э. Болквадзе, М. А. Егоркин // Колопроктология. - 2012. - Т. 2 - № 40. - С. 13-16.

- Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных хроническим парапроктитом. Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России" [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.gnck.ru/rec/recommen-dation_hp.pdf

- Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных хроническим парапроктитом (свищ заднего прохода, свищ прямой кишки) / Ю. А. Шелыгин [и др.]. - М., 2013. - 20 с.

- Мусин, А. И. Особенности тактики лечения острого парапроктита / А. И. Мусин, И. В. Костарев // Анналы хирургии. - 2017. - Т. 22, № 2. - С. 81-87.

- Современные сфинктеросохраняющие методы лечения чрес- и экстрасфинктерных параректальных свищей / С. Е. Каторкин [и др.] // Новости хирургии. - 2018. - Т. 26, № 2. - С. 204-214.

- Способ малоинвазивного лечения сложных параректальных свищей / О. Л. Соловьев [и др.] // Патент на изобретение РФ № 2440164, от 23.09.2010

- Эктов, В. Н. Современные подходы к выбору хирургической тактики в лечении больных прямокишечными свищами (Обзор литературы) / В. Н. Эктов, Р. В. Попов, Е. А. Воллис // Колопроктология. - 2014. - Т. 3, № 49. - С. 62-69.

- Эффективность лигирования свищевого хода в межсфинктерном пространстве в лечении чрессфинктерных параректальных свищей / В. В. Хомочкин [и др.] // Вестник ВолгГМУ. -2018. - Т. 67, № 3 - С. 99-102.

- Ligation of intersphincteric fistula tract vs ligation of the intersphincteric fistula tract plus a bioprosthetic anal fistula plug procedure in patients with transsphincteric anal fistula: early results of a multicenter prospective randomized trial [Electronic resource] / J. G. Han [et al.] // Annalsof Surgery. - 2016. - Vol. 264, iss. 6. -P. 917-922. - Access mode: 10.1097/ sla.0000000000001562 DOI: 10.1097/sla.0000000000001562

- Wilhelm, A. Five years of experience with the Fi-LaCTM laser for fistula-in-ano management: long-term follow-up from a single institution / A. Wilhelm, A. Fiebig, M. Krawczak // Techniques in Coloproctology - 2017 - Vol. 21, iss. 4. - P. 269 - 276 DOI: 10.1007/s10151-017-1599-7