Улучшение качества жизни больных раком шейки матки после лучевой и химиолучевой терапии

Автор: Мкртчян Л.С., Иванов С.А., Кулиева Г.З.К., Замулаева И.А., Крикунова Л.И.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

Применение радикальных курсов сочетанной лучевой и химиолучевой терапии у больных раком шейки матки (РШМ) приводит к развитию генитоуринарного синдрома менопаузы, проявления которого значительно влияют на параметры качества жизни, что и диктует поиск альтернативных методов коррекции перинеовагинальной атрофии. В исследование включено 33 больных РШМ Ib2-III стадий (средний возраст - 52,0±9,0 лет) после сочетанной лучевой (18,2%) или химиолучевой терапии (81,8%) без признаков прогрессирования заболевания, находящихся в постменопаузе (средняя продолжительность - 8,0±5,6 лет; средний возраст наступления менопаузы - 43,9±1,2 лет). У всех больных зафиксирована вагинальная атрофия различной степени тяжести (среднее значение рН вагинального отделяемого - 6,5±0,7; индекс вагинального здоровья (ИВЗ) - 6,9±2,8), способствующая снижению качества половой жизни (средний балл по опроснику PISQ-12 - 15,9±4,9; медиана - 16 (33,3%) из возможных 48). Коррекция перинеовагинальных атрофических изменений проводилась с использованием объёмообразующих наполнителей на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты в виде интравагинальной (субмукозно) и перинеальной (субдермально) инъекций. Повторное обследование на сроке 4 недели выявило статистически значимое снижение рН (среднее значение - 5,4±0,8), повышение показателя ИВЗ (среднее значение - 16,5±2,5) (р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Рак шейки матки, сочетанная лучевая терапия, химиолучевое лечение, качество жизни, генитоуринарный синдром менопаузы, постменопаузный атрофический вагинит, гиалуроновая кислота

Короткий адрес: https://sciup.org/170171513

IDR: 170171513 | УДК: 618.146-006.6-058 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-1-120-128

Текст научной статьи Улучшение качества жизни больных раком шейки матки после лучевой и химиолучевой терапии

В течение последнего десятилетия в Российской Федерации наблюдается неуклонный рост впервые выявленных случаев рака шейки матки (РШМ) у женщин репродуктивного возраста (до 35 лет – 46,4%, 35-44 лет – 42,3%) [1].

В результате реализации современных достижений радиационной онкологии с мультимодальным подходом к специализированному лечению отмечается увеличение показателей выживаемости больных РШМ, что и обусловливает приоритетность проблемы сохранения параметров качества жизни (КЖ) [2].

Применение сочетанной лучевой и химиолучевой терапии в рамках радикальных программ приводит к прекращению гормонопродуцирующей функции яичников у больных РШМ репродуктивного возраста с развитием атрофических процессов в нижних отделах мочеполовой системы [3].

Симптомокомплекс вторичных осложнений на фоне дефицита эстрогенов – генитоури-нарный синдром менопаузы (ГСМ – Genitourinary syndrome of menopause, GSM) – проявляется в

Мкртчян Л.С.* – вед. научн. сотр., к.м.н.; Иванов С.А. – директор, д.м.н., проф.; Кулиева Г.З.К. – мл. научн. сотр.; Замулаева И.А. – зав. отд., д.б.н., проф.; Крикунова Л.И. – зав. отдел., д.м.н., проф. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

виде сухости, ощущения зуда и жжения во влагалище; стрессовой инконтиненции; дискомфорта, болевого синдрома (диспареунии) и посткоитальных кровянистых выделений, значительно влияющих на КЖ больных РШМ [4].

Дефект смыкания половой щели как следствие снижения тургора тканей промежности и пролапса стенок влагалища способствует присоединению вторичной инфекции с развитием постменопаузных вагинитов, имеющих склонность к постоянному рецидивированию [5].

Лучевые реакции со стороны слизистой влагалища и мочевого пузыря, в свою очередь, усугубляют характерную для ГСМ вагинальную и урологическую симптоматику и способствуют развитию сексуальной дисфункции после лечения, снижающей КЖ больных РШМ [6].

Патогенетическая значимость менопаузальной гормональной терапии (МГТ) в лечении урогенитальной атрофии не вызывает сомнений [7], однако в настоящее время рекомендации и стандарты по лечению индуцированной менопаузы у онкогинекологических больных не разработаны [8]. Кроме того, нельзя не принимать во внимание наличие коморбидной патологии с высоким риском тромбоэмболических осложнений, а также опасения больных по поводу повышения потенциального риска прогрессирования заболевания, что побуждает зачастую отказываться от приема МГТ [9, 10].

В этих условиях поиск альтернативных негормональных методов лечения перинеоваги-нальных атрофических изменений у больных РШМ после радикального лечения не вызывает сомнений.

Основываясь на общеизвестных свойствах гиалуроновой кислоты (ГК) поддерживать водный баланс, оказывать противовоспалительное и противомикробное действие, активизировать процессы регенерации [11], целый ряд исследований демонстрирует нивелирование негативных проявлений ГСМ при использовании композиций (вагинальный крем, гель, таблетки, суппозитории) на основе нативной ГК [12, 13], сопоставимое с эффектом местного действия эстрогенсодержащей гормонотерапии [14].

С учётом быстрой биодеградации нативной ГК в присутствии фермента гиалуронидазы одним из перспективных направлений представляется коррекция перинеовагинальной атрофии объёмообразующими гелями на основе стабилизированной ГК, которые нашли свое применение в клинической практике при лечении стрессового недержания мочи у женщин постменопаузального возраста [15].

В доступной литературе имеются единичные исследования по применению объёмообразующих гелей на основе ГК у онкогинекологических больных с индуцированной менопаузой [16], что и обосновывает актуальность исследований по восстановительному лечению социальноактивной категории женщин после специализированной терапии РШМ.

Материал и методы исследований

В отделении лучевых и комбинированных методов лечения гинекологических заболеваний МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России проведено обследование и восстановительное лечение 33 больных РШМ Ib2-III стадий (T 1b2 N o M o – 5 (15,1%), T 2 N o M o – 13 (39,4%), T 1b2-3 N o-1 M o – 15 (45,5%) случаев) без признаков прогрессирования заболевания через 2-15 лет после радикальных курсов сочетанной лучевой (18,2%) или химиолучевой терапии (81,8%).

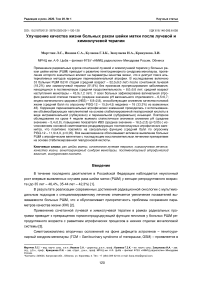

Средний возраст больных составил 52,0±9,0 лет; практически треть из них была в возрасте до 45 лет – 27,3% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных по возрастным категориям.

У всех пациенток наблюдаемой когорты зарегистрирована постменопауза (естествен-ная/искусственная), средняя продолжительность которой составила 8,0±5,6 лет.

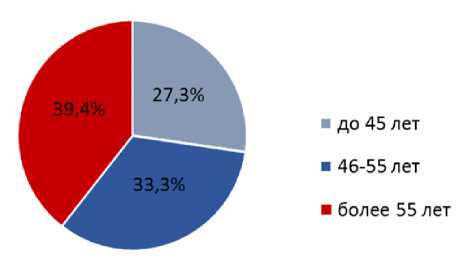

Средний возраст наступления менопаузы составил 43,9±1,2 лет (медиана – 45 лет). Ранняя менопауза (до 45 лет) наблюдалась у 18 (54,5%) больных, и в большинстве случаев из них (77,8%) была индуцирована проведённым специализированным лечением (рис. 2).

Рис. 2. Распределение больных в зависимости от возраста наступления менопаузы.

Для оценки степени атрофических изменений влагалища проводилась pH-метрия с последующим расчётом индекса вагинального здоровья (ИВЗ) [17].

Для изучения аспектов половой жизни использовалась русскоязычная адаптированная короткая версия опросника «Сексуальная функция при пролапсе тазовых органов и недержании мочи (PISQ-12 – «Pelvic Organ Prolapse and Incontinence Sexual Function Questionnaire») с интерпретацией полученных результатов по принципу обратной связи (чем больше сумма баллов, тем выше уровень нарушения половой функции) [18].

Коррекция перинеовагинальных атрофических изменений проводилась с использованием объёмообразующих наполнителей на основе стабилизированной ГК по разработанной технологии [19]. После предварительной аппликационной анестезии выполнялась интравагинальная (субмукозно) и перинеальная (субдермально) инъекция объёмообразующего наполнителя на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты с плотностью 10-25 мг/г с использованием болюсной, веерной или линейно-ретроградной техник.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с применением программы STATISTICA версия 8.0 (Stat Soft, Inc., USA) с использованием методов описательной (среднее и/или медиана с указанием стандартного отклонения (SD)) и непараметрической статистики (критерий Уилкоксона, тест Манна-Уитни).

Результаты лечения и обсуждение

Изучение жалоб показало, что у всех больных РШМ наблюдались проявления ГСМ, причём у большинства из них в возрасте до 45 лет встречался весь спектр симптоматики вульвовагинальной атрофии: сухость (77,8%), жжение (77,8%), диспареуния (66,7%); уровень стрессовой инконтиненции был сопоставим с более старшей возрастной группой.

Проведённая рН-метрия выявила, что у подавляющего большинства больных рН вагинального отделяемого был ≥6,0 (среднее значение 6,5±0,7; min 4,8, max 7,0) – 28 (84,8%) случаев.

Изучение кислотности вагинального транссудата в зависимости от продолжительности постменопаузального периода, проведённое у 22 больных РШМ с индуцированной менопаузой в среднем возрасте 42,0±7,4 лет, не выявило статистически значимых различий: через 2 года (4 случая) после лучевой/химиолучевой терапии показатели рН составили в среднем 5,7±0,7, через 3-4 года (6 случаев) – 6,7±0,5, через 5 и более лет (12 случаев) – 6,9±0,8 (р≥0,05 по тесту Манна-Уитни).

При расчёте ИВЗ у всех больных зафиксирована вагинальная атрофия различной степени тяжести (среднее значение ИВЗ – 6,9±2,8; min 5; max 11): высшая степень атрофии эпителия влагалища (ИВЗ 5 баллов) – у 18 (54,5%), выраженная (ИВЗ 6-10 баллов) – у 12 (36,4%), умеренная (ИВЗ 11 баллов) – у 3 (9,1%) пациентов. Ряд авторов сообщает о проявлениях ГСМ после радикальных программ только у 80% больных РШМ, что связано с включением в исследование ранних стадий заболевания с хирургическим лечением, после которого чаще происходит восстановление уровня КЖ [20].

Средний балл по опроснику PISQ-12 составил 15,9±4,9 (медиана – 16 (33,3%) из возможных 48), что свидетельствовало о сексуальной дисфункции в виде снижения качества половой функции практически на 1/3. Практически у половины больных (45,5%) отсутствовала половая жизнь, в большинстве случаев (71,4%) в связи со снижением либидо и/или болевым синдромом. В многочисленных исследованиях по изучению КЖ больных РШМ также сообщается о стойком снижении качества половой жизни после специализированного лечения [4].

Таким образом, у больных РШМ, начиная уже со второго года после радикальных курсов лучевой/химиолучевой терапии, отмечены выраженные проявления ГСМ – вагинальная атрофии тяжёлой степени, которая оказывала значительное влияние на параметры качества жизни.

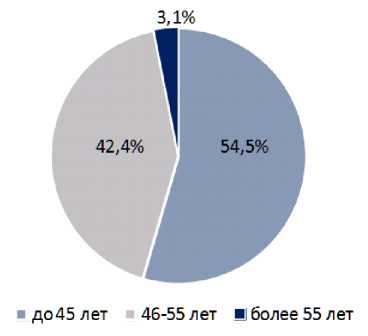

После восстановительного лечения с применением объёмообразующих гелей на основе гиалуроновой кислоты проведено контрольное обследование больных, при котором было выявлено значительное улучшение показателей вагинального здоровья. Так, при повторной рН-метрии на сроке 4 недели уровень рН≥6 зафиксирован только у 33,3% (11) пациенток; число случаев с рН<5,0 возросло с 6,1 до 27,3% (9) (рис. 3). Среднее значение рН составило 5,4±0,8 и оказалось статистически значимо ниже по сравнению с исходными данными (р<0,05 по критерию Уилкоксона). Отмечено статистически значимое повышение показателя ИВЗ, среднее значение которого составило 16,5±2,5 (р<0,05 по критерию Уилкоксона).

На сроке 12 недель после восстановительного лечения ухудшения вагинального здоровья не отмечалось: среднее рН – 5,3±0,7, ИВЗ – 16,3±1,9, без значимых различий по сравнению с соответствующими значениями изучаемых показателей на сроке 4 недели (р>0,05 по критерию Уилкоксона).

%

-

■ после лечения Ж до лечения

Рис. 3. Распределение показателей рН вагинального транссудата у больных РШМ до и после (на сроке 4 недели) восстановительного лечения.

Клиническими проявлениями явились увлажнение слизистой влагалища с восстановлением физиологической кислотности; исчезновение основной симптоматики рецидивирующих атрофических вагинитов (сухости, зуда, жжения, диспареунии), лёгкой ранимости и кровоточивости.

В нескольких исследованиях также сообщается о значительном снижении рН и повышении ИВЗ у здоровых постменопаузных женщин при использовании негормональной терапии на основе нестабилизированной ГК, сопоставимом с местной гормонотерапией [12, 13]. Наши данные подтверждают результаты пилотного исследования об эффективности стабилизированной ГК при лечении постменопаузного атрофического вагинита у больных РШМ после специализированного лечения [16].

Анкетирование показало статистически значимое снижение среднего балла по опроснику PISQ-12 до 11,9±4,9 уже на сроке 4 недели с дальнейшим снижением до 9,4±4,7 – на сроке 12 недель (р<0,05 по критерию Уилкоксона), что может свидетельствовать о повышении сексуальной функции больных после проведённого восстановительного лечения.

Таким образом, использование объёмообразующих гелей на основе гиалуроновой кислоты позволяет провести эффективную коррекцию вульвовагинальной атрофии после успешного лечения РШМ, тем самым повышая качество жизни пациенток, относящихся к наиболее социально активной категории – репродуктивной возрастной группе.

Заключение

У всех больных РШМ после радикальных программ лучевой/химиолучевой терапии выявлена вагинальная атрофия различной степени тяжести, негативно влияющая на параметры качества жизни. Комплексное обследование с использованием опросников (PISQ-12) и объективных методов оценки вагинального здоровья (рН-метрия, ИВЗ) позволяет активно выявлять больных РШМ, нуждающихся в восстановительном лечении. Дифференцированное (интраваги-нальное и перинеальное) введение объёмообразующих гелей на основе ГК по разработанной технологии позволяет провести эффективную коррекцию вульвовагинальной атрофии с нивелированием её основной симптоматики, оказывая тем самым позитивное влияние на параметры качества жизни, что особенно актуально в отношении больных РШМ наиболее социально активной категории – репродуктивного возраста.

Результаты данной работы представлены на апробации диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему «Химиолучевое лечение местнораспространённого рака шейки матки и факторы прогноза».

Список литературы Улучшение качества жизни больных раком шейки матки после лучевой и химиолучевой терапии

- Злокачественные новообразования в России в 2016 году (заболеваемость и смертность) /Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2018. 250 с.

- Ульрих Е.А., Тамбиева З.А., Кутушева Г.Ф., Михеева О.Н., Урманчеева А.Ф. Качественные характеристики жизни у молодых больных раком шейки матки после радикального лечения //Сибирский онкологический журнал. 2008. T. 25, № 1. С. 18-22.

- Meirow D., Nugent D. The effects of radiotherapy and chemotherapy on female reproduction //Hum. Reprod. Update. 2001. V. 7, N 6. P. 535-543.

- Ye S., Yang J., Cao D., Lang J., Shen K. A systematic review of quality of life and sexual function of patients with cervical cancer after treatment //Int. J. Gynecol. Cancer. 2014. V. 24, N 2. P. 1146-1157.

- Gandhi J., Chen A., Dagur G., Suh Y., Smith N., Cali B., Khan S.A. Genitourinary syndrome of menopause: an overview of clinical manifestations, pathophysiology, etiology, evaluation, and management //Am. J. Obstet. Gynecol. 2016. V. 215, N 6. P. 704-711.

- Jensen P.T., Froeding L.P. Pelvic radiotherapy and sexual function in women //Transl. Androl. Urol. 2015. V. 4, N. 2. P. 186-205.

- Biglia N., Bounous V.E., Sgro L.G., D’Alonzo M., Gallo M. Treatment of climacteric symptoms in survivors of gynaecological cancer //Maturitas. 2015. V. 82, N 3. P. 296-298.

- Rauh L.A., Pannoneb A.F., Cantrella L.A. Hormone replacement therapy after treatment for cervical cancer: are we adhering to standard of care? //Gynecol. Oncol. 2017. V. 147, N 3. P. 597-600.

- Kapoor E., Benrubi D., Faubion S.S. Menopausal hormone therapy in gynecologic cancer survivors: a review of the evidence and practice recommendations //Clin. Obstet. Gynecol. 2018. V. 61, N 3. P. 488-495.

- Moss E.L., Taneja S., Muniry F., Kent C., Robinson L., Potdar N., Sarhanis P., McDermott H. Iatrogenic menopause after treatment for cervical cancer //Clin. Oncol. 2016. V. 28, N 12. P. 766-775.

- Laurent T.C., Fraser J.R.E. Hyaluronan //FASEB J. 1992. V. 7, N 6. P. 2397-2404.

- Grimaldi E.F., Restaino S., Inglese S., Foltran L., Sorz A., Di Lorenzo G., Guaschino S. Role of high molecular weight hyaluronic acid in postmenopausal vaginal discomfort //Minerva Ginecol. 2012. V. 64, N 4. P. 321-329.

- Chen J., Geng L., Song X., Li H., Giordan N., Liao Q. Evaluation of the efficacy and safety of hyaluronic acid vaginal gel to ease vaginal dryness: a multicenter, randomized, controlled, open-label, parallel-group, clinical trial //J. Sex. Med. 2013. V. 10, N 6. P. 1575-1584.

- Jokar A., Davari T., Asadi N., Ahmadi F., Forunari S. Comparison of the hyaluronic acid vaginal cream and conjugated estrogen used in treatment of vaginal atrophy of menopause women: a randomized controlled clinical trial //Int. J. Community Based Nurs. Midwifery. 2016. V. 4, N 1. P. 69-78.

- Аполихина И.А., Саидова А.С., Махмеджанова Ф.Н. Применение объёмообразующих средств для лечения стрессового недержания мочи у женщин //Акушерство и гинекология. 2011. T. 7, № 1. С. 21-24.

- Bogliatto F., Leidi L., Miletta M. Hyaluronic acid injection as functional adjuvant therapy in menopausal vulvovaginal symptoms – preliminary report //Working Paper of Public Health. 2016. V. 5, N 1. DOI: 10.4081/wpph.2016.6694.

- Bachmann G.A., Cheng R.J., Rovner E. Vulvovaginal complaints //Treatment of the postmenopausal woman: basic and clinical aspects. 3rd ed. Ed.: R.A. Lobo. Burlington, MA: Academic Press, 2007. P. 263-270.

- Rogers R.G., Coates K.W., Kammerer-Doak D., Khalsa S., Qualls C. A short form of the Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12) //Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct. 2003. V. 14, N 3. P. 164-168.

- Крикунова Л.И., Мкртчян Л.С., Галкин В.Н., Алексеева Г.С., Горбушин Н.Г. Способ лечения атрофического вагинита. Патент на изобретение № 2646453 от 05.03.2018 г.

- Maher E.J., Denton A. Survivorship, late effects and cancer of the cervix //Clin. Oncol. 2008. V. 20, N 6. P. 479-487.