Уникальная находка прессованные деталей седла из могильника шоссейное с изображениями в I германском зверином стиле и MX интерпретация

Автор: Скворцов К.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые открытия и материалы

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена вводу в научный оборот уникальной находки -деталей седла, найденных на натангийском некрополе Шоссейное в «вождеском погребении» № 36, датированном концом V - VI в. Представленные аналогии в технике изготовления деталей этого седла и его декор убедительно демонстрируют связи с традициями культур германского круга (прежде всего с гепидами и лангобардами). В статье также предпринята попытка интерпретации сюжетов, использованных в оформлении оковок седла и выполненных в I общегерманском зверином стиле.

Эпоха великого переселения народов, самбийско-натангийская культура, эстии, германцы, элиты, седла, i германский звериный стиль, германская мифология, тюр, фенрир

Короткий адрес: https://sciup.org/143168988

IDR: 143168988

Текст научной статьи Уникальная находка прессованные деталей седла из могильника шоссейное с изображениями в I германском зверином стиле и MX интерпретация

В комплексе № 36, исследованном в 2012 г., в переотложенном слое конского захоронения были обнаружены фрагментированные уникальные серебряные

1 У центральноевропейских исследователей чаще фигурирует название культуры Dollkeim-Kovrovo .

обкладки седла2, о которых и пойдет речь в данной статье. Этот частично разрушенный карьером комплекс представлял собой два всаднических погребения, датированных по инвентарю рубежом V–VI – первой половиной VI в., одно из которых сопровождалось с запада частично потревоженным парным захоронением коней, в то время как к северу от него было обнаружено еще одно полностью разрушенное конское захоронение3. Эти погребения даже в разрушенном виде значительно выделялись по планиграфии, а также по разнообразию, происхождению, качеству и уровню исполнения предметов погребального инвентаря. Находки из этого комплекса демонстрируют очевидную связь эсти-ев4 с германцами, прежде всего с лангобардами, а также с населением Северной Европы, Скандинавии и островов Балтийского моря ( Скворцов, Хохлов , 2014; Skvortsov , 2017). Инвентарь одного из разрушенных карьером конских захоронений, к северу от комплекса № 36, отличался особым богатством. В его состав входили в т. ч. железные, таушированные серебром удила с деталями из позолоченной бронзы (тип I, по J. Oexle), датируемые по многочисленным аналогиям концом V – началом VI в. ( Oexle , 1992. S. 39–43). В состав оголовья входили многочисленные серебряные заклепки с головками полусферической формы, налобные бронзовые золоченые подвески – лунницы и бронзовые золоченые разделители ремней крестовидной формы, орнаментированные в северном варианте I германского звериного стиля. Необходимо отметить, что крепления подвесок оформлены с использованием элементов позднего стиля Нюдам ( Nydam ), Дания ( Salin , 1904. S. 222, 223; Haseloff , 1981. S. 63–78) (рис. 1). В состав снаряжения этого коня входили и разнообразные серебряные прессованные седельные накладки с зооморфными и антропоморфными изображениями, выполненными в северном варианте I германского звериного cтиля, стилистическая фаза В по Г. Хазелоффу ( Salin , 1904. S. 222, 223; Haseloff , 1981. S. 180–196) (рис. 2). Стилистические фазы А и В I германского звериного cтиля датируют второй половиной V – первой третью VI в. ( Haseloff , 1981. S. 174–196), следовательно, рассматриваемое изделие могло быть изготовлено не позднее первой трети VI в. Ф. Хильберг датировал накладки с аналогичным декором, найденные в 1877 г. на могильнике Варникам5, расположенном неподалеку от могильника Шоссейное, концом V – началом VI в. ( Hilberg , 2009. S. 319–321). По сопровождающему

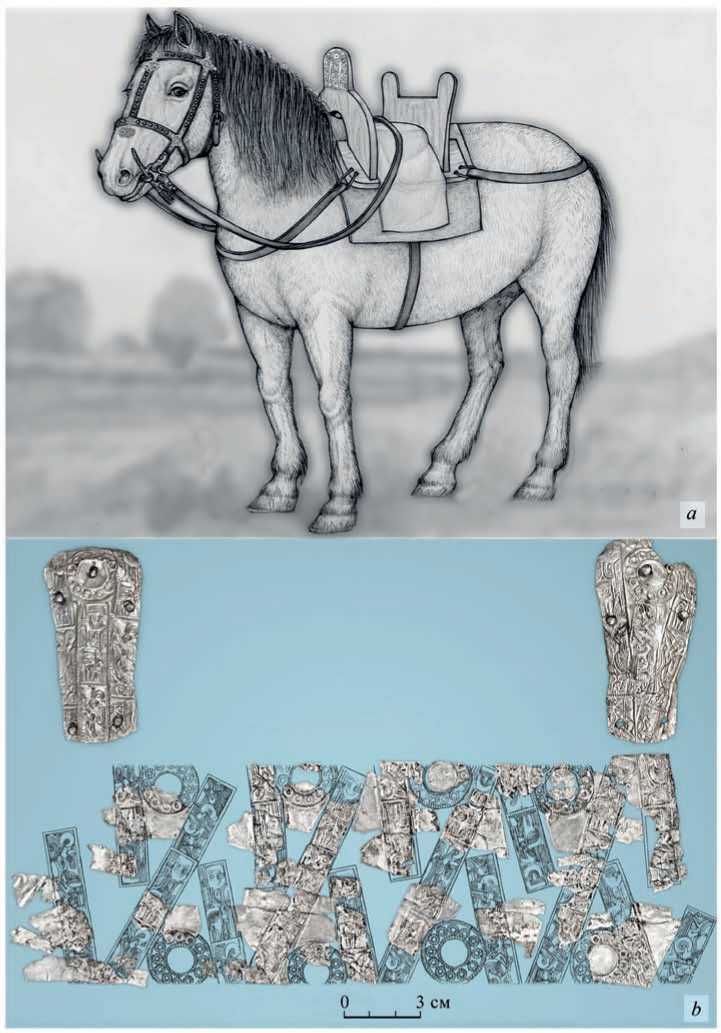

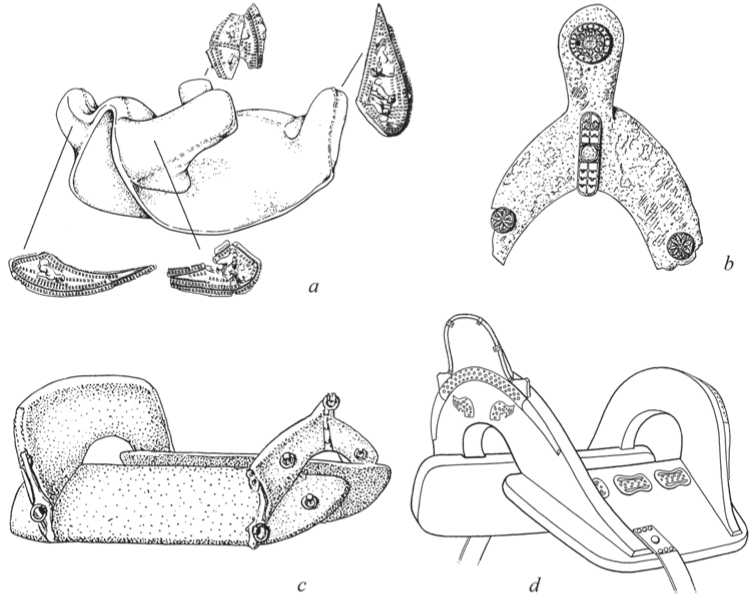

Рис. 1. Элементы конского оголовья.

Погребение № 36 могильника Шоссейное (фото – А. В. Новиков)

инвентарю комплекс № 36 мог. Шоссейное можно датировать рубежом V–VI – первой половиной VI в. ( Скворцов, Хохлов , 2014. С. 155).

Нами была выполнена графическая реконструкция снаряжения коня из самого богатого захоронения в комплексе № 36 (рис. 3: а ). Оголовье было реконструировано в том числе на основании сохранившихся следов металлических деталей на фрагментах конского черепа. Некоторые элементы оголовья по своему декору близки экземплярам из лангобардских статусных погребений из могильников в Вескень ( Veszkény ), Венгрия, и Хаускирхен ( Hauskirchen ), Австрия: мы наблюдаем явное композиционное сходство в оформлении подвесок-лунниц и разделителей ремней (рис. 4), однако качество исполнения лангобардских аналогий значительно выше ( Gömöri , 1988. S.105–119; Nowotny , 2008. S. 309–318. Abb. 4). Возможно, наша находка представляет собой переработку возникшей на континенте идеи, исполненную северными германцами в собственном варианте I звериного стиля . Серебряные пластины, обнаруженные в составе конского захоронения, были интерпретированы нами как фрагменты оковок лук седла. В данной статье мы сконцентрируемся именно на этой находке.

Так как допустимый объем работы для публикации в периодическом издании не позволяет нам всесторонне рассмотреть эти уникальные артефакты, автор данной публикации решил затронуть более узкую тему и ограничиться освещением только части материала. На данный момент ведется работа над монографией, в рамках которой будут введены в научный оборот все материалы комплекса № 36 могильника Шоссейное. В рамках же данной публикации

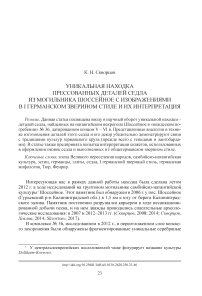

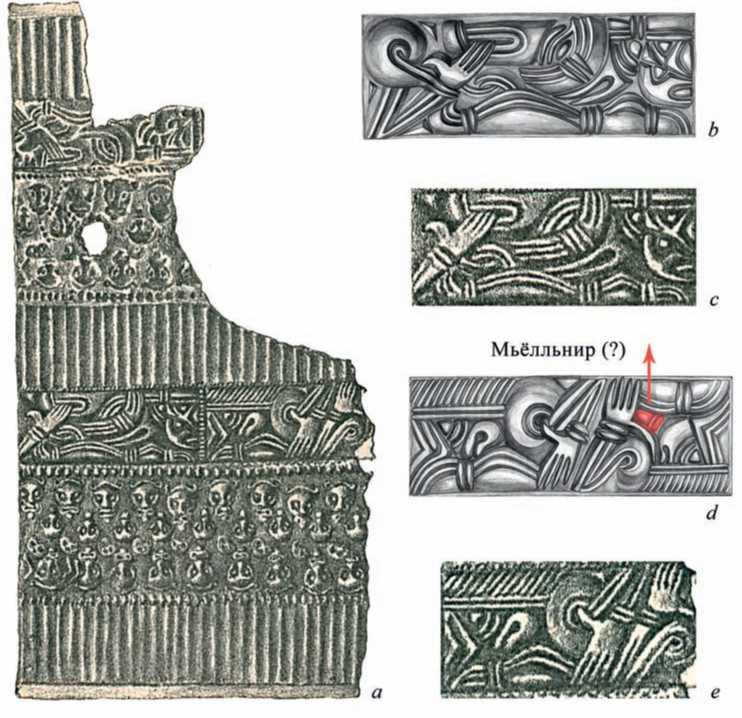

Рис. 2. Одна из оковок лук седла (КГОМ 1/50 18396.8).

Погребение № 36 могильника Шоссейное. Общий вид и детали (фото – А. В. Новиков)

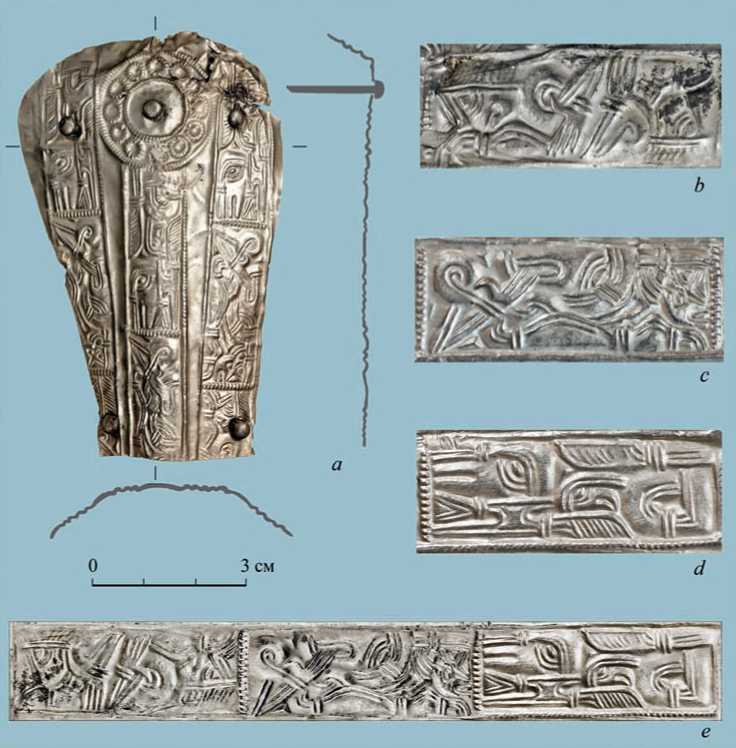

Рис. 3. Вариант реконструкции конского снаряжения с могильника Шоссейное погребение № 36 и фотография реконструкции задней луки седла из этого погребения (с. 27)

a – реконструкция снаряжения коня из погребения № 36 могильника Шоссейное (рек. Скворцов К. Н., рис. Н. В. Тимошенко); b – реконструкция задней луки седла (КГОМ 1/50 18396.9, КГОМ 1/50 18396.10) (рек. Скворцов К. Н., фото – А. В. Новиков)

Рис. 4. Элементы конских оголовий (без масштаба)

a, d – Шоссейное; b – из лангобардских погребений; e – Вескень (по: Gömöri , 1988. S. 107. Abb. 3; S. 113. Abb. 10); c, f – Хаускирхен (по: Nowotny , 2008. S. 313. Abb. 4) (рис. Н. В. Тимошенко)

рассмотрим обнаруженные серебряные пластины и ответим на вопрос, почему при реконструкции они были интерпретированы именно как оковки лук седла. Кроме того, приведем возможные аналогии в попытках ответить на вопрос о происхождении оковок и, самое главное, обратимся к художественным сюжетам, украшающим пластины, рассмотрим технологию их нанесения и предпримем попытку интерпретировать самый узнаваемый из них.

Описание накладок и их интерпретация

Как уже было отмечено, обнаруженные фрагменты серебряных прессованных пластин представляют собой оковки лук седла. Этот вывод основан на ряде наблюдений. Во-первых, оковки были обнаружены вместе с конскими костями. Во-вторых, об этом свидетельствует сама форма и размеры пластин, а также наличие остатков древесины на их внутренней поверхности.

К сожалению, тот факт, что рассматриваемые седельные оковки не были найдены in situ , создает ряд проблем с реконструкцией внешнего облика седла.

Рис. 5 Внешний вид седел эпох римского влияния, Великого переселения народов и венделя (без масштаба)

а – римское четырехрожковое седло c оковками (по: Prohászka , 2006. S. 77. Abb. 70); b – оковка передней луки седла из погребения 3 могильника Баллана (по: Werner , 1958. S. 55–61. Abb. 6); c – графическая реконструкция седла из Йёнчёпинг (по: Norberg , 1929. S. 103. Аbb. 14); d – графическая реконструкция седла из Вальсгерде (по: Arwidsson , 1977. Fig. 84)

Однако количество сохранившихся деталей все же позволяет нам выдвинуть ряд предположений о возможном внешнем виде лук седла и предпринять попытку его графической реконструкции. Одна из пластин была найдена в виде более 70 фрагментов разной величины (от 3,2 × 3,3 см до нескольких миллиметров) и, вероятнее всего, является оковкой внешней части задней луки. Первоначально она, судя по всему, имела форму трапеции с реконструируемой длиной около 28,5 см и высотой около 9,2 cм (рис. 3: b ).Также были обнаружены три отдельные фигурные пластины, вероятнее всего украшавшие рожковидные выступы лук седла, отдаленно напоминающие накладные элементы более ранних римских четырехрожковых седел (рис. 5: a ) ( Prohászka , 2006. S. 77. Abb. 70). Все обнаруженные оковки рожков имели следующие размеры и характеристики:

1. КГОМ 1/50 18396.106. L – 7,8 см, B – 4 см, H – 0,65 см, S – 0,05 мм, вес 3,6 г. 2. КГОМ 1/50 18396.9. L – 7,5 см, B – 3,8 см, B – 0,6 см, S – 0,05 мм, вес 4,1 г. 3. КГОМ 1/50 18396.8. L – 7,8 см, B – 5 см, B – 0,8 см, S – 0,05 мм, вес 4,7 г. Эти фигурные накладки на выступающие части лук сужались книзу, а в верхней части были оформлены в виде полукруга. Судя по форме, они украшали только внешнюю часть деревянных трехгранных выступов лук. Оковки декорированы в верхней части розетковидным элементом и полосами орнамента, выполненного в I зверином стиле, и расположенными вертикально в центре и по краям в нижней части пластин. На некоторых фрагментах пластин сохранились остатки древесины от лук седла.

В зависимости от расположения рожков на передней луке7 возможно несколько вариантов реконструкции. Рассмотрим представляющийся наиболее вероятным вариант. Исходя из количества обнаруженных оковок, можно предположить, что все они крепились в верхней части лук: крупный рожок, скорее всего, завершал центральную часть передней луки, в то время как более мелкие оковки располагались по краям задней луки. Все оковки крепились к деревянной основе луки седла при помощи серебряных заклепок длиной до 2 см с сечением 1,5 мм и с головкой сферической формы диаметром 4,0 мм. Заклепки изготовлены методом волочения и ковки (формовка головки).

Исходя из реконструированной формы передней луки, представляется, что наиболее близкая аналогия для данного седла происходит из погребения 3 могильника Баллана ( Ballana ) в Нубии, датированного серединой V в. (рис. 5: b ) ( Werner , 1958. S. 55–61. Abb. 6; Török , 1988. P. 138, 143. Taf. 94.286). Форма данного седла является уникальной для этой части Европы в эпоху Великого переселения народов. Также заметно определенное сходство нашей находки с некоторыми экземплярами седел, найденных в Скандинавии и Европе и датированных эпохой Великого переселения народов и меровингским временем, в конструкции которых также присутствуют выступы-рожки в центре передней луки и практически вертикально расположенные задние луки (рис. 5: c, d ) ( Horedt, Protase , 1972. P. 187, 188. Taf. 49, 50, 51: 1–3 ; Kleemann , 2007. S. 134, 135. Abb. 2c; Norberg , 1929. S. 103. Аbb. 14; Fabech, Näsman , 2013. P. 93. Fig. 11).

Итак, форма, количество и размеры обнаруженных серебряных пластин, а также сохранившиеся на некоторых из них фрагменты дерева убедительно позволяют интерпретировать их в качестве оковок лук седла. К настоящему моменту в ареале эстиев автором публикации были обнаружено in situ на самбийских могильниках Митино и Алейка-714 частично или полностью сохранившиеся седла VI – начала VII в. с задними и передними луками, полностью покрытыми листами серебра. Благодаря этим находкам стало совершенно очевидно, что полная оковка серебряными листами лук седел являлась обычным явлением. Благодаря тому что эти луки были абсолютно прямыми или же имели лишь легкий наклон наружу, покрывавший их декор был хорошо виден ( Скворцов и др ., 2018. С. 351, 352).

Эти окованные серебром седла были найдены в наиболее богатых захоронениях, что позволяет рассматривать их как статусные символы местных родовых элит, которые, вероятно, имели дополнительное церемониальное и ритуальное назначение.

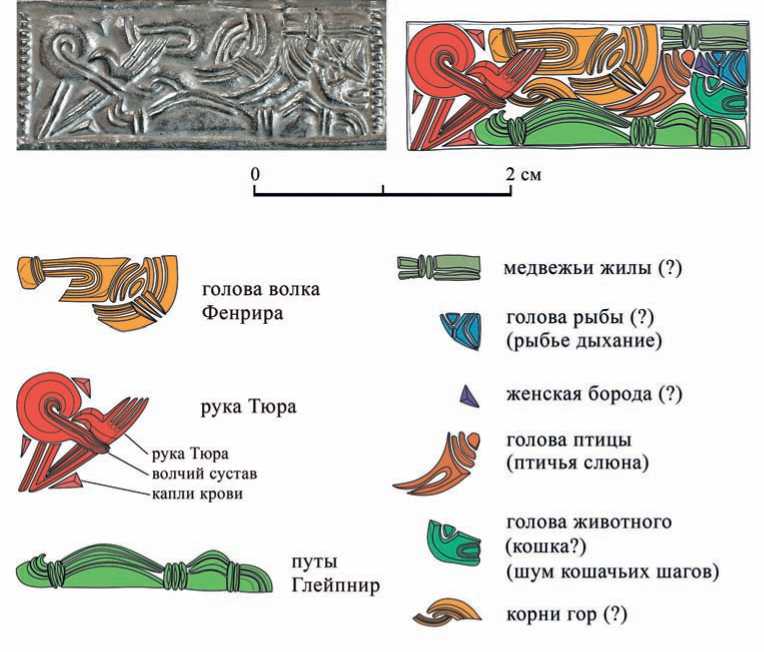

Все оковки изготовлены из серебряной фольги толщиной 0,05 мм. Орнамент на пластины наносился следующим образом: заготовленный (вырезанный по форме) лист отожженной серебряной фольги накладывался на штамп, а затем продавливался палочкой из твердых сортов дерева, кости или рога. Об этом свидетельствуют следы работы инструментом на внешней стороне оковок. На деталях накладок можно наблюдать различные мелкие дефекты, связанные с неравномерным продавливанием орнамента на внешней стороне пластин. Другие дефекты, такие как «залезание» одних полос орнамента на другие, наблюдаемые как на части сохранившихся пластин, так и на других деталях, вероятнее всего, свидетельствуют о том, что штамп (лат. Patrix ) с элементами звериного стиля, использованный мастером, был многочастным. Он состоял из трех сегментов8, на каждом из которых был изображен уникальный сюжет, выполненный в северном варианте I германского звериного стиля ( Salin , 1904. S. 222, 223; Haseloff , 1981. S. 180–196) (рис. 2: e ) Мы присвоили каждому из этих смысловых сегментов с сюжетами свое буквенное обозначение по порядку расположения: сюжет «A» – длиной 3 см, сюжет «B» – длиной 3 см и сюжет «С» – длиной 3,1 см. Соответственно, штамп имел размеры ок. 9,1 × 1,2 см. Это ограничивало возможности по нанесению орнамента целиком на не всегда соответствующую ему по размерам площадь рабочей поверхности. Вероятно, это обстоятельство и обусловило композицию орнамента накладок. В своей работе мастер задействовал еще один штамп – розетковидный, диаметром 2,3 см (рис. 2 : a ). Стоит отметить, что, несмотря на в целом довольно хороший уровень изготовления штампов, работа, связанная с тиснением, изобилует массой небрежностей.

Рассмотрим подробнее три сюжета с первого штампа.

Сюжет «А» (рис 2: b ). Композиция состоит из двух однотипных, развернутых друг к другу на 180 градусов элементов. Изображены две человеческие головы с плечом и рукой, лица обращены в одну сторону. Уголки ртов на обоих лицах опущены вниз, а руки имеют гипертрофированные, загнутые большие пальцы. Волосы изображены схематично и ограничены прямой линией края формы. В целом эти схожие изображения имеют ряд мелких расхождений в деталях. В верхнем правом углу и в нижнем левом находятся изображения жгутообразных форм с перехватами. У правого изображения между головой и кистью находится трехчастный объект. Внешняя симметрия изображения усилена ювелиром за счет размещения по диагонали по краям композиции жгутообразных форм с перехватами и схематично изображенных волос.

Сюжет«B» (рис 2: c). Центральную часть композиции занимает крупная голова животного, за которой справа находятся сегментированные изображения птичьей головы и разнообразные геометрические фигуры. За головой сверху и снизу по краю сюжета находятся изображения жгутообразных форм с перехватами. Слева по краю композиции располагается рука с плечом и кистью, в пасти животного. Кисть отделена от руки двойной линией, уходящей в плечо. Справа сверху, слева и снизу изображены треугольники.

Сюжет «C» (рис. 2: d ). Композиция состоит из изображения животного, вероятнее всего кабана (?), голова которого находится в верхнем левом углу композиции. Она повернута влево и занимает почти четвертую часть поля изображения. В правом нижнем углу бедро (конечность) этого зверя переходит в ступню (лапу?), вывернутую вверх и параллельную краю изображения и собственно голове. Под головой кабана (?) изображена хищная птица, занимающая более одной четверти поля: ее голова обращена вправо. Хвост птицы и ее тело расположены под головой зверя, а голова – между головой зверя и его бедром, ниже изображения головы в традиционной манере изображено крыло.

В рамках данной статьи мы предпримем попытку интерпретации сюжета «В», иконография которого представляется наиболее узнаваемой и задает основной вектор для трактовки декора с оковок в целом как единого сюжета. Как уже было отмечено выше, все сохранившиеся части орнамента на фрагментах обтяжек седла с изображениями животных и людей выполнены в I варианте германского звериного стиля, стилистическая фаза В по Г. Хазелоффу ( Salin , 1904. S. 222, 223; Haseloff , 1981. S. 180–196). Это хорошо видно при анализе некоторых вариантов элементов I германского звериного cтиля, выделенных Б. Са-лином ( Salin , 1904. S. 222, 223. Abb. 515, 517).

Перед тем как перейти непосредственно к трактовке изображений, мы приведем несколько технологических, графических, стилистических и сюжетных аналогий нашей находке. К сожалению, объем данной статьи не позволяет нам провести полноценный разбор всех возможных аналогий, поэтому мы ограничимся несколькими демонстративными примерами, которые проиллюстрируют тот факт, что манера изготовления оковок с Шоссейного, стиль, художественные приемы изображения некоторых графических деталей и, наконец, сама идея декора и его сюжет определенно тесно связывают его с германским миром.

Примеры аналогий

Как ни удивительно, первой, самой полной и наиболее очевидной аналогией изображению с нашей находки стал декор с обкладок лук седла, обнаруженного немецким археологом Р. Клебсом в 1877 г. на местном могильнике Первомайское, расположенном в 21 км к юго-западу от могильника Шоссейное ( Tischler , 1877. S. 273). Уже при первом осмотре было отмечено очевидное сходство некоторых деталей штампов, использованных при декорировании лук седла из могильника Шоссейное, с серебряными накладками, входившими в комплексы № 1 и 4 могильника Варникам (рис. 6). Многие исследователи относят эти захоронения к погребениям знати эстиев. Наиболее детально они разобраны в работе 2009 г. немецкого исследователя Ф. Хильберга, посвященной пластинчатым фибулам Мазурского Поозерья ( Hilberg , 2009. S. 311–342). К сожалению, сами

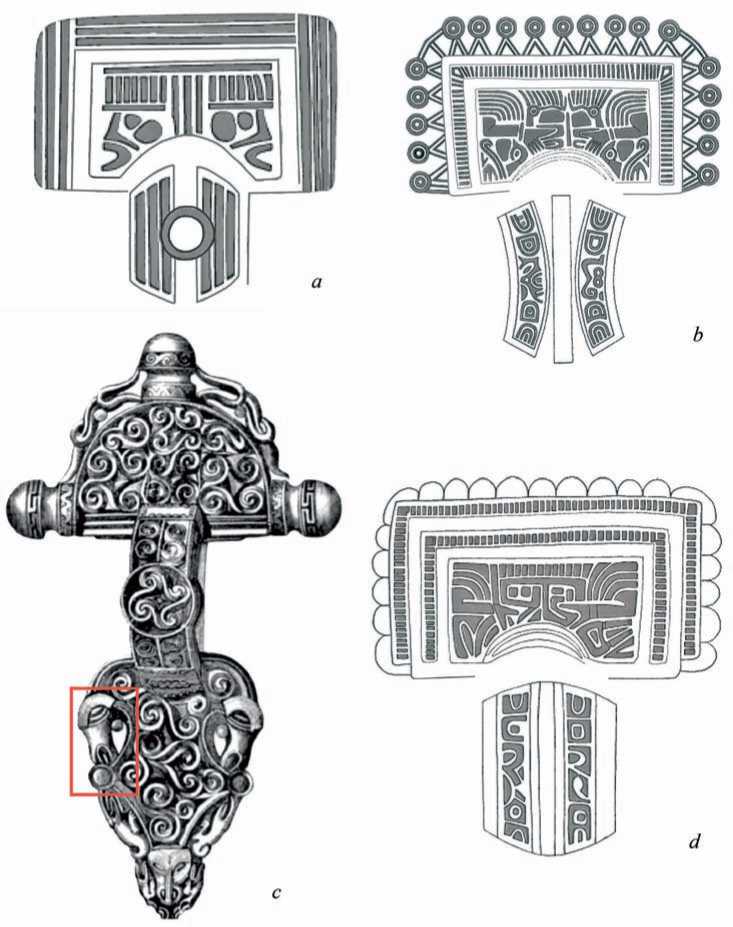

Рис. 6. Оковки лук седла из могильников Варникам и Шоссейное, сравнительный анализ a – часть тисненой пластины из погребения Варникам 4 (по: Tischler, Kemke, 1902. Taf. XIII); b – элемент с сюжетом «В» из могильника Шоссейное (рис. Н. В. Тимошенко); c – элемент с сюжетом «В» из могильника Варникам (рис. Г. Брауна); d – элемент с сюжетом «А» из могильника Шоссейное (рис. Н. В. Тимошенко); e – элемент с сюжетом «А» из могильника Вар-никам (рис. Г. Брауна)

находки были утрачены после Второй мировой войны. Несмотря на это, сохранились их качественные графические изображения. В 1902 г. были впервые опубликованы превосходные рисунки тисненых пластин из этих погребений, выполненные Г. Брауном. При сравнении изображений находок из могильников Варникама и Шоссейное становится очевидным, что для декорирования седла из могильника Шоссейное и тисненых пластин из погребений № 1 и 4 могильника Варникам использовались одни и те же штампы (рис. 6). Это утверждение не вызывает никаких сомнений ввиду полного тождества деталей изображений

( Tischler, Kemke , 1902. S. 41, 42. Taf. XIII; XV: 9, 10 ; XVII: 9 ). Это уникальное наблюдение, не способствуя прогрессу в интерпретации сюжетов, чрезвычайно важно для понимания картины в целом. Как и в случае с могильником Шоссейное, для части сопутствующего погребального инвентаря комплексов № 1 и 4 могильника Варникам прослеживается связь с германским культурным кругом ( Skvortsov , 2017).

Среди аналогий из Скандинавии и с англосаксонских памятников Великобритании следует отметить близость прямоугольных штампов с ряда находок по размерам и технике исполнения тем, при помощи которых был нанесен орнамент на детали седла из могильника Шоссейное. Хорошим наглядным примером такого рода штампов может служить находка9, сделанная в Линкольншире (Lincolnshire), в местечке Слифорд ( Sleaford ), Великобритания (рис. 7: a ). Этот выполненный из медного сплава штамп с изображением животного в I зверином стиле датируется 500–600 гг. н. э. Он имеет прямоугольную форму и размер, близкий сегментам штампа, использованного при декорировании накладок из могильника Шоссейное.

Примечательное композиционное сходство для сюжета «А» можно наблюдать на прессованных серебряных позолоченных пластинах кубка из святилища в Упокра ( Uppåkra ), Швеция ( Hårdh , 2004). На них изображена пара антропоморфных фигур, борющихся со змееподобными существами, расположенными подобно жгутообразным формам с сюжета «А» (рис. 7: e ). И хотя эти изображения выполнены в иной стилистике, нежели находка из могильника Шоссейное, их композиционная близость не вызывает сомнений. Следует отметить и некоторое сходство формы и размеров штампов, использованных в изделиях их могильников Варникама и Шоссейное, со штампами, при помощи которых изготовлялись некоторые из т. н. золотых человечков ( швед. Guldgubbar ) – прессованных золотых пластинок, имеющих, как правило, прямоугольную форму и украшенных антропоморфными изображениями. С широко представленными в скандинавских находках эпохи Великого переселения народов пластинами Guldgubbar ( Watt , 2004) нашу находку объединяют технология изготовления, прямоугольная форма штампов, изображение человеческих голов в профиль, наличие по периметру изображения «зерненого канта», однако сама стилистика изображений радикально отличается (рис. 7: d ) ( Mannering, Andersson Strand , 2008). Некоторое стилистическое и технологическое сходство с пластинами из могильника Шоссейное мы можем наблюдать и на металлических оковках стеклянных римских бокалов из погребений могильников Снартемо V ( Snartemo ) и Вестли ( Vestlye ), Норвегия, датированных V в. (рис. 7: g ) ( Hougen , 1967. Fig. 76; Haseloff , 1970. Taf. 8–10; Hårdh , 2004. S. 59, 65, 67. Fig. 11, 17–19). Следует также упомянуть серебряные накладки для рога из Сёдербю Карл ( Söderby Karl ), Швеция, выполненные в раннем I варианте северного германского стиля, стилистическая фаза А по Хазелоффу, датированного поздним V в., и сюжеты с оковок англосаксонского рога для питья, найденного в княжеском захоронении из Таплоу ( Taplow ),

Рис. 7. Примеры технологических, графических, стилистических аналогий из Скандинавии и англосаксонских памятников Великобритании (без масштаба)

а – штамп из Слифорда; b – серебряные накладки для рога из Сёдербю Карл (по: Holmgvist , 1951. S. 38. Fig. 5); c – оковка рога для питья из Таплоу (по: Hårdh , 2004. Fig. 10); d – золотая тисненая пластина Guldgubbar из Сорте-Мульд (по: Mannering, Andersson Strand , 2008); e – изображения на тисненых пластинах кубка из храмового комплекса в Упокра (по: Hårdh , 2004. Fig. 3); f – изображение на накладке с ножен меча из Снартемо V (по: Ibid. S. 75, 76. Fig. 25); g – серебряная оковка бокала из погребения Снартемо V (по: Ibid. Fig. 18)

Бакингемшир ( Buckinghamshire ), Англия, датированного началом VII в. (рис. 7: b, с ) ( Holmgvist , 1951. S. 38. Fig. 5; Haseloff , 1981. S. 174, 175; Hårdh , 2004. S. 58).

Кроме того, стилистически и графически схожие детали антропоморфных изображений можно наблюдать на ряде германских пальчатых фибул. Например, можно отметить использование несколько схожих принципов в изображении человеческих голов и рук с плечом на декоре верхних площадок фибул из погр. 85 могильника Кирххайм-Текк ( Kirchheim unter Teck ) и из Висбаденского музея ( Wiesbaden Museum ), Германия, с неизвестным местом находки, датированных приблизительно 600 г. (рис. 8: b, d ) ( Haseloff , 1981. S. 290. Abb. 192 (1); S. 292. Abb. 193.a–e; S. 294. Abb. 197 (1); S. 325). На верхней площадке фибулы из погр. 71 могильника Фломборн ( Flomborn ), земля Рейнланд-Пфальц, Германия, датированной V в., усматривается определенное сходство в изображении волос на человеческих головах с сюжетом «А», что, на наш взгляд, продиктовано как общим схематизмом изображения, так и формой декорируемой поверхности (рис. 8: a ) ( Haseloff , 1981. S. 440, 441. Abb. 284). Тот факт, что форма поля задает характер орнамента, который выбирал тот или иной древний ювелир, хорошо иллюстрирует обтяжка меча из Снартемо V, выполненная в раннем варианте северного I германского cтиля, фаза А по Хазелоффу, на которой парные человеческие фигуры вписаны в площадку квадратной формы (рис. 7: f ). Данное изображение также имеет ряд стилистических черт, общих с сюжетами «А» и «B» с Шоссейного ( Haseloff , 1981. S. 174, 175; Hårdh , 2004. S. 75, 76. Fig. 25).

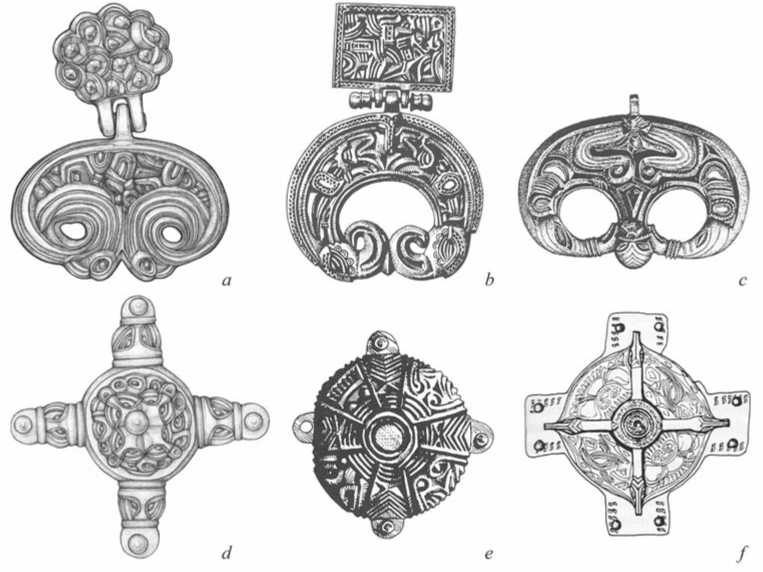

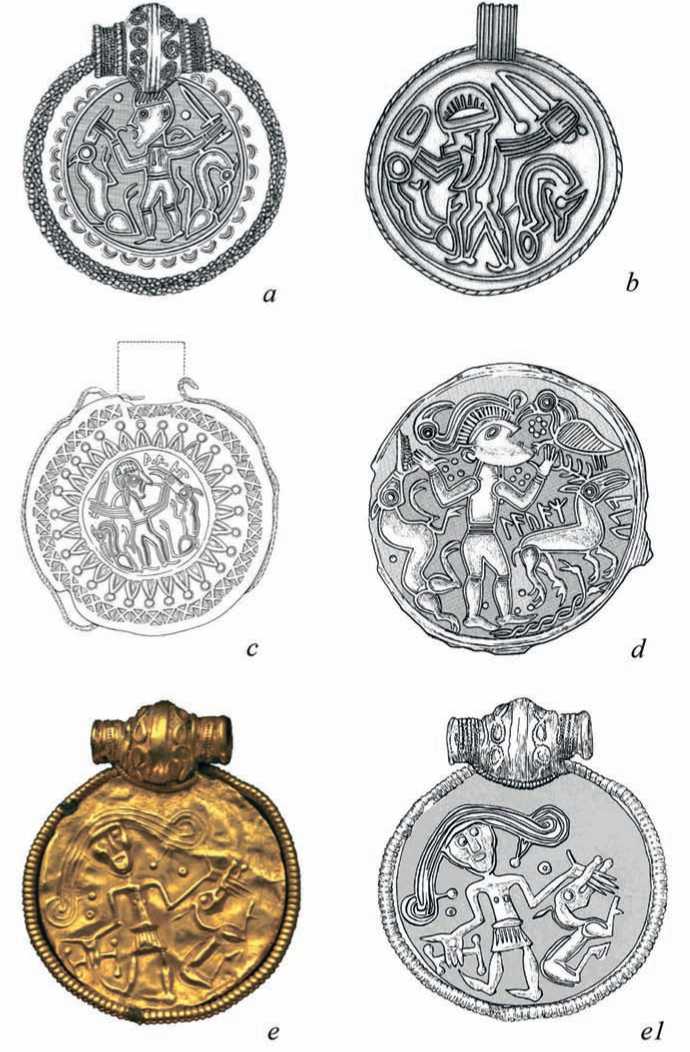

Наиболее значимые и интересные стилистические аналогии нашей находке можно наблюдать на золотых брактеатах, получивших большое распространение в Северной Европе в эпоху Великого переселения народов. Так, например, несомненно иконографически близок нашей находке представленный на ряде брактеатов типа B прием изображения человеческих рук с гипертрофированно увеличенным, загнутым большим пальцем, а также распространенный на серии брактеатов данного типа сюжет с изображением человека, положившего кисть руки в пасть животного. Эти брактеаты были объединены немецкой исследовательницей А. Пеш в вариант формализованной группы B6 ( Pesch , 2007. S. 123, 124). К ним относятся: IK 7110 тип Гамбург ( Hamburg )11 (рис. 9: a ), отнесенный М. Аксбу к группе H2, IK 599 из Деренбург-Меренштиг ( Derenburg-Meerenstieg II ), Германия (рис. 9: b ), и IK 604 из Холта ( Holt area ), Великобритания (рис. 9: c ). Известен еще один близкий им брактеат типа B, относящийся к варианту B6a, в котором центром композиции является изображение человека, положившего свою руку в пасть зверю: IK 166 из Скрюструп ( Skrydstrup ), Южная Ютландия, Дания (рис. 9: d ), группы H2 по М. Аксбу ( Pesch , 2007. S.124). Все брактеаты типа В6 датируются приблизительно 500 г. ( Axboe , 2004. S. 260).

Рис. 8. Схожие детали с германских пальчатых фибул a – изображение на верхней площадке фибулы из погр. 71 Фломборн (по: Haseloff, 1981); b – изображение на верхней площадке фибулы из погр. 85 Кирххайм-Текк (по: Ibid.); с – фибула из Скерне, о. Фальстер (по: Salin, 1904. Abb. 116); d – изображение на верхней площадке фибулы из Висбаденского музея (по: Haseloff, 1981)

Рис. 9. Брактеаты типа B с вариациями изображений «Тюра, положившего руку в пасть Фенрира», а также с изображением Тюра с путами и Фенрира a – вариант формализованной группы B6 – IK 71 «Гамбург»; b – вариант формализованной группы B6 – IK 599 из Деренбург-Меренштиг; c – вариант формализованной группы – IK 604 из Холта; d – вариант формализованной группы – IK 166 из Скрюструп; e, e1 – аверс брактеата типа BIK 190 из Тролльхеттан

В литературе существует множество интерпретаций представленных на этих брактеатах сюжетов. В случае с брактеатами IK 71, IK 599 и IK 604 принято считать, что это изображение мифологического сюжета о Тюре и волке Фенрире, однако представляется вполне возможным, что это может быть и сражение бога Тюра и пса Гарма в День Битвы Богов, в ходе которого оба его участника погибают. Также возможна интерпретация, что изображен сын Одина Видар, убивающий волка Фенрира, и уже поверженный волк ( Снорри Стурлусон , 200512. С. 31–33, 52, 53).

Наибольший интерес представляет, на наш взгляд, изображение на аверсе двойного брактеата типа B IK 190 из Тролльхеттан ( Trollhättan , Västergötland ), Швеция, группы H4 по М. Аксбу, датированногоV–VI вв. ( Pesch , 2015. S. 456. Fig. 24: c ). На нем мы видим человека, левая рука которого находится в пасти животного, а в правой он держит H-образный предмет (путы «Глейпнир») (рис. 9: e, e1 ). Данное изображение, как правило, связывают с историей о боге Тюре и волке Фенрире ( Axboe, Kromann , 1992. S. 293). Собственно, изображение на данном брактеате и дало импульс для написания настоящей статьи13. Наше внимание привлекло сходство деталей композиции изображения на находках из Шоссейного с синхронным изображением на золотом брактеате с сюжетом о Тюре и волке Фенрире IK 190.

Возможная интерпретация изображений сюжета «В»

Автор настоящей статьи придерживается позиции ряда исследователей о том, что возможна персонификация и трактовка в том числе и ряда т. н. кано-нических14 сюжетов, выполненных в зверином стиле (Dillmann, 1994. S. 367– 375; Heizmann, 1999. S. 229–256; Hauck, 2011а. S. 61–152; 2011b. S. 1–60; Pesch, 2005. S. 6–9; и др.). Несомненно, любая интерпретация является гипотетичной, субъективной, уводит нас из понятного мира фактов и выводов на зыбкую почву гипотез и ассоциаций и кажется на первый взгляд бесполезной, ничего не добавляющей к развитию научного знания. Однако сам процесс поиска доводов, которые можно привести в пользу той или иной трактовки, в разных областях науки, а также дискуссии о правомерности подобных гипотез в конечном счете расширяют наши знания о предмете исследования и дают нам возможность лучше вписать его в общий историко-культурный контекст, а не рассматривать обособленно от исторической эпохи.

Итак, вернемся к рассматриваемой находке. Сюжет «B» является, на наш взгляд, изображением известного древнегерманского мифа, в котором волк Фен-рир откусывает руку бога Тюра (рис. 10). В левой части композиции сюжета «B» размещена правая рука Тюра, вложенная в пасть Фенрира, ниже кисти в изображении имеется разрыв в районе запястья, отделяющий кисть от руки. Изображение данной сцены соответствует ее описанию15 в Младшей Эдде, написанной исландским скальдом Снорри Стурлусоном предположительно в конце XII – первой половине XIII в. С трех сторон от руки изображены три треугольных сегмента, которые, вероятнее всего, были сделаны ювелиром, чтобы композиционно заполнить пустое пространство, и могут изображать брызги крови из откушенной руки Тюра. Изображению головы волка с этого сюжета на данный момент прямых аналогий в иконографии эпохи Великого переселения народов нет, за исключением общих элементов, присущих I германскому звериному стилю. Наиболее близкое по деталям изображение головы животного известно на серебряной пластинчатой фибуле из Скерне, о. Фальстер ( Skerne , Falster ), Дания (рис. 8: с ) ( Salin , 1904. Abb. 116). Стоит отметить, что фибулу из Скерне относят к изделиям т. н. Нюдамского стиля ( Haseloff , 1981. S. 13, 17). Так же как и детали оголовья коня комплекса № 36 из могильника Шоссейное, а именно: крепления подвесок лунниц оформлены с использованием поздних элементов вышеуказанного стиля. Данный факт позволяет уточнить дату создания этого конского убора в целом.

«Жгутообразные» элементы с перехватами, изображенные под рукой Тюра в пасти волка Фенрира, возможно, символизируют путы «Глейпнир», которыми был связан волк. И если принять эту гипотезу, то можно ее развить, предположив, что шесть небольших абстрактных объектов в правой части композиции и под нижней челюстью волка могут представлять собой символическое выражение «шести сутей»16, из которых, согласно тексту Младшей Эдды, были изготовлены альвами путы «Глейпнир».

Рис. 10. Сюжет «В» из могильника Шоссейное. Анализ и интерпретация

Если наше истолкование описываемого сюжета хотя бы отчасти верно, тогда остается только восхищаться уровнем мастерства ювелира, создавшего данные замысловатые образы, и тем, насколько было развито его абстрактное мышление и художественное композиционное видение. Подобного рода творческие инновации сродни поискам первых авангардистов современности.

Высказывая данную гипотезу, мы учитываем тот факт, что обкладки седла с Шоссейного были изготовлены на семь-восемь веков раньше, чем была записана известная версия событий, предшествовавших скандинавскому Рагнарёку в Эдде17, явно носящая следы уже развитого культа Одина, влияние христианства и наверняка отличающаяся от традиционного языческого мировоззрения северных германцев эпохи Великого переселения народов. Однако, несмотря на то что хронологический разрыв между Эддами и нашей находкой составляет более чем полтысячелетия, отраженная в них мировоззренческая традиция все равно восходит к общей индоевропейской картине мира, где подобные эсхатологические сюжеты уже присутствовали (Элиаде, 2002. С. 133). Стоит отметить, что и сам Снорри Стурлусон говорит о том, что его истории представляют собой не авторское сочинение, а лишь пересказ древних легенд. Такие случаи, когда мифологические сюжеты, будучи пересказанными уже в эпоху христианства, сохраняют неискаженными какие-то детали, сформировавшиеся еще в рамках устных традиций в древние времена, наглядно демонстрируют особенности культурной преемственности в границах германской культурной общности.

Заключение

Итак, оковки лук седла из комплекса 36 могильника Шоссейное, равно как и остальной инвентарь погребения, несомненно, являются уникальной находкой для памятников самбийско-натангийской культуры эпохи Великого переселения народов. Дальнейшая подробная публикация и введение в научный оборот всех материалов этого погребального комплекса значительно расширят наши знания о представителях родовых элит эстиев и развитии самбийско-натангийской культуры в целом в эпоху Великого переселения народов.

Упомянутые в настоящей работе аналогии позволяют определить границы географического ареала, в котором были созданы штампы, использовавшиеся для декорирования обкладок седел, найденных на могильниках Шоссейное и Варникам. Все вышеперечисленные находки-аналогии происходят, за исключением Германии, в основном с территории Южной Скандинавии: преимущественно c территории Южной Швеции, Южной Норвегии частично Дании и островов Готланд, Оланд и Борнхольм. Учитывая наибольшее количество совпадений в технических и стилистических приемах с изделиями, происходящими с территории Швеции, можно с высокой степенью вероятности предположить, что изделие из могильника Шоссейное было произведено именно в Южной Швеции или о. Готланд на рубеже V–VI или в первой половине VI в. Безусловно, мы не можем однозначно утверждать, что данный предмет является импортом, так как, судя по всему, древние мастера были достаточно мобильны и, по мнению ряда исследователей, свободно передвигались со своим инструментарием по вышеназванным территориям, в то время как сам материал для производства предоставлялся заказчиком ( Carnap-Bornheim , 2001. S. 276; Helgesson , 2002. S. 38; Hårdh , 2002. S. 51).

По поводу появления данной, явно изготовленной германским мастером, находки в ареале эстиев можно высказать две полностью равноправных на сегодня гипотезы. Во-первых, оковки могут представлять собой предмет импорта, то есть рассматриваемое седло было привезено в Натангию как готовое изделие в качестве товара, дара и т. д. Во-вторых, ничто не противоречит версии о возможном прибытии мастера и изготовлении им этого предмета по заказу кого-либо из представителей местных элит непосредственно на месте.

Подобные находки наглядно показывают нам направления контактов западных балтов и то безусловное влияние, которое оказывала культура древних германцев и европейской варварской воинской аристократии на балтские элиты в эпоху Великого переселения народов.

Седельные накладки из могильника Шоссейное не только вызывают особый интерес как яркий образец германского ювелирного искусства, но и демонстрируют возможности междисциплинарного анализа источников. Обращаясь к вопросу о возможностях интерпретации изображений с оковок седла, мы затрагиваем дискуссию об иконографии звериного стиля и возможностях ее интерпретации ( Hårdh , 2004. S. 73, 74). Некоторые ученые в принципе отвергают возможность последней: так, противником интерпретации всех изображений эпохи Великого переселения народов является такой известный авторитет в части древнегерманского звериного стиля, как Г. Хазелофф ( Haseloff , 1970. S. 31). М. Тодд, например, рассуждая о брактеатах, обращает внимание на то, что ряд исследователей действительно склонны интерпретировать некоторые из них как изображения Тора, Одина, Тюра и Фрейра и др., что порой это действительно выглядит весьма убедительно, однако в целом отождествление сложных мифологических сюжетов с композициями на брактеатах недостаточно аргументировано ( Todd , 1972. P. 162). Также среди исследователей распространен подход, согласно которому выделяется ряд изделий, трактовка изображений с которых возможна, так как они содержат такие «канонические» сюжеты, как Один и его вороны, Тюр и волк Фенрир и т. д. ( Pesch , 2007. S. 41, 42; 2015. S. 386–388, 438– 445). Как представляется, такие устойчивые мифологические сюжеты, как откусывание руки бога-небожителя гигантским волком, все же могли распространиться на всю германскую культурную общность. Эпоха Великого переселения народов – период интенсивных контактов и взаимопроникновения различных культур, в результате которого у германских златокузнецов, выросших на ювелирных традициях кельтов и римлян, сформировался самобытный ювелирный стиль, который до сих пор восхищает наших современников и вызывает массу дискуссий.

Список литературы Уникальная находка прессованные деталей седла из могильника шоссейное с изображениями в I германском зверином стиле и MX интерпретация

- Кулешов В. С., 2015. Североевропейский золотой брактеат эпохи Меровингов в собрании Эрмитажа // Сообщения ГЭ. Вып. LXXIII. СПб.: ГЭ. C. 114-117.

- Скворцов К. Н., 2008. Отчет по раскопкам грунтового могильника Шоссейное (Гурьевский район Калининградской области) Самбийской археологической экспедицией ИА РАН в 2007 году // Архив ИА РАН. Р-1. Б/н.

- Скворцов К. Н., 2014. Отчет по разведкам на участках проектируемых объектов в Зеленоградском, Гурьевском, Правдинском, Багратионовском районах, на територии г. Немана Калининградской области отрядом Самбийской археологической экспедиции ИА экспедицией ИА РАН в 2012-2013 гг. // Архив ИА РАН. Р-1. Б/н.

- Скворцов К. Н., Макаров Н. А., Хохлов А. Н., Энговатова А. В., 2018. Грунтовый могильник Алейка-7. (Калининградская область, Зеленоградский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. М.: ИА РАН. С. 346-353. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Скворцов К. Н., Хохлов А. Н., 2014. Погребение всадника конца V - первой половины VI в. из могильника Шоссейное калининградской области (предварительное сообщение) // КСИА. Вып. 232. С. 151-160.

- Снорри Стурлусон, 2005. Младшая Эдда / Пер. О. А. Смирницкой; ред. М. И. Стеблин-Каменский. Репр. воспр. изд. 1970 г. СПб.: Наука. 137 с. (Литературные памятники.)

- Элиаде М., 2002. История веры и религиозных идей. Т. 2: От Гаутамы Будды до триумфа христианства. М.: Критерион. 512 с.

- Axboe M., 2004. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit - Herstellungsprobleme und Chronologie. Berlin; New York: De Gruyter. 476 S. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde; 38.)

- Axboe M., Kromann A., 1992. DN ODINN P F AUC? Germanic "Imperial Portraits" on Scandinavian Gold Bracteates // Ancient Portraiture. Image and Message. København. P. 271-305. (Acta Hyperborea; 4.)

- Fabech C., Näsman U., 2013. A lonely rider? The finding place of the Sösdalafind and the context of its finds // Eds.: I. Khrapunov, F.-A. Stylegar. Inter Ambo Maria: Northern barbarians from Scandinavia towards the BlackSea. Kristiansand/Simferopol. S. 84-106.

- Carnap-Bornheim C., 2001. The Social Position of the Germanic Goldsmith // Roman Gold and the Development of the Early Germanic Kingdoms / Ed. B. Magnus. Stockholm. P. 263-278. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Konferenser 51.)

- Dillmann F. X., 1994. Fenrir, Fenriswolf // Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 8. Berlin: De Gruyter. S. 367-375.

- Gade K. E., 2000. Poetry and its changing importance in medieval Icelandic culture // Old Icelandic Literature and Society / Ed. by M. Clunies Ross. Cambridge: Cambridge University Press. P. 61-96.

- Gömöri J., 1988. "Das Langobardische Fürstengrab" aus Veszkény // Die Völkerwanderungszeit im Karpatenbecken. Nürnberg. S. 105-119.

- Hårdh B., 2002. Uppåkra in the Migration and Merovingian Periods // Central Places in the Migration and Merovingian Periods / Eds.: B. Hårdh, L. Larsson. Stockholm: Almqvist & Wiksell. S. 41-54. (Uppåkrastudier; 6.) (Acta archaeologica Lundensia. Series in 8°; 39.)

- Hårdh B., 2004. The Metal Beaker with Embossed Foil Bands // Continuity for centuries: A ceremonial building and its context at Uppakra, southern Sweden / Ed. L. Larsson. Lund: Almqvist & Wiksell International. S. 49-91. (Uppåkrastudier; 10.) (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; 48.)

- Haseloff G., 1970. Goldbrakteaten-Goldblattkreuze // Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 5. Hildesheim: August Lax Vlg. P. 24-39.

- Haseloff G., 1981. Die germanische Tierornamentik der Völkerwanderungszeit. Bd. I. Berlin; New York: Walter De Gruyter. 280 S. (Studien zu Salin's Stil; I.)

- Hauck K., 2011a. Die Bildformeln der Goldbrakteaten in ihren Leitvarianten (Zur Ikonologie der Goldbrakteaten, LV) // Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde / Hrsg.: W. Heizmann, M. Axboe. Berlin; New York. S. 61-152.

- Hauck K., 2011b. Machttaten Odins. Die Chiffrenwelt der Brakteaten und die Methoden ihrer Auswertung // Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde / Hrsg.: W. Heizmann, M. Axboe. Berlin; New York. S. 1-60.

- Heizmann W., 1999. Fenriswolf // Dämonen, Monster, Fabelwesen / Hrsg.: U. Müller, W. Wunderlich. St. Gallen. S. 229-256. (Mittelalter Mythen; Bd. 2.)

- Helgesson B., 2002. Uppåkra in the 5th to 7th Centuries: The Transformation of a Central Place and its Hinterland // Central Places in the Migration and Merovingian Periods / Eds.: B. Hårdh, L. Larsson. Stockholm: Almqvist & Wiksell. S. 31-40. (Uppåkrastudier; 6.) (Acta archaeologica Lundensia. Series in 8°; 39.)

- Hilberg V., 2009. Masurische Bügelfibeln. Studien zu den Fernbeiziehungen der völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren. Neumünster: Wachholtz Verlag. 615 S. (Schriften des Archäologischen Landesmuseums; Bd. 9.) (Daumen und Kellaren-Tumiany i Kielary; Bd. 2.)

- Holmgvist W., 1951. Dryckeshornen från Söderby-Karl // Fornvännen. 46. S. 33-65.

- Horedt K., Protase D., 1972. Das zweite Furstengrab von Apahida (Siebenburgen) // Germania. 50. S. 174-220.

- Hougen B., 1967. The Migration Style of Ornament in Norway. Oslo: Universitetets Oldsaksamling. 48 s.

- Kleemann J., 2007. Bemerkungen zum cloisonnierten goldbeschlag vom Sárvíz // Archaeologiai Értesítő 132. Budapest. S. 123-141.

- Mannering U., Andersson Strand E., 2008. Guldgubbernes dragter // Sorte muld / Red. C. Adamsen. Ronne: Bornholms Museum. S. 55-62.

- McKinnel J., 2014. Essays on Eddic Poetry. Toronto: University of Toronto Press. 392 p.

- Norberg R., 1929. Om förhistoriska sadlar i Sverige // Rig. Bd. 12. H. 3-4. S. 97-113.

- Nowotny E., 2008. Die Ornamentik der Zaumzeug Beschläge von Hauskirchen, Grab 13 // Kulturwandel in Mitteleuropa: Langobarden, Awaren, Slawen: Akten der internationalen Tagung in Bonn vom 25. bis 28. Februar 2008 / Hrsg.: J. Bemmann, M. Schmauder. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH. S. 309-318.

- Oexle J., 1992. Studien zu merowingerzeitlichen Pferdegeschirr am Beispiel der Trensen. Mainz: P. von Zabern. 307 S. (Germanicshe Denkmäler der Völkerwanderungszeit. Serie A; Bd. 16.)

- Pesch A., 2005. Und die Götter sind überall // Archäologie in Deutschland. H. 4. S. 6-9.

- Pesch A., 2007. Die Goldbrakteaten der Volkerwanderungszeit - Thema und Variation. Berlin; New York: De Gruyter. 600 S. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde; 36.)

- Pesch A., 2015. Die Kraft der Tiere. Völkerwanderungszeitliche Goldhalskragen und die Grundsätze germanischer Kunst. Mainz. 671 S. (Kataloge desRömisch-Germanischen Zentralmuseums; 47). (Schriften des Archäologischen Landesmuseums; Monographien 12.)

- Prohászka P., 2006. Das Vandalisch Königsgrab von Osztrópataka (Ostrovany, SK). Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum. 134 s.

- Quinn J., 2000. From orality to literacy in medieval Iceland // Old Icelandic Literature and Society / Ed. by M. Clunies Ross. Cambridge: Cambridge University Press. P. 30-61.

- Salin B., 1904. Die Altgermanische Tierornamentik. Stockholm: K. L. Beckmans Buchdruckerei. 372 S.

- Skvorcov K. N., 2017. Old Materials from a New Perspective. An Attempt to Reconstruct the Assemblages from Graves 1 and 4 from the Warnikam Burial Ground, Excavated by Richard Klebs in 1877 // Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicate. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. P. 223-238. (Monumenta Archeologica Barbarica; t. VI.)

- Skvortsov K. N., 2017. Horse equipment from a double grave at Šosseynoe // The Sösdala horsemen: and the equestrian elite of fifth century Europe / Eds.: C. Fabech, U. Näsman. Højbjerg: Jutland Archaeological Society. P. 273-277.

- Tischler O., 1877. Bericht über die Prähistorisch-anthropologischen Arbeiten der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft // Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft. Bd. 18. Königsberg: In Kommission bei Wilh. Koch. S. 268-278.

- Tischler O., Kemke H., 1902. Ostpreussische Altertümer aus der Zeit der grossen Gräberfelder nach Cristi Geburt. Königsberg: In Kommission bei Wilh. Koch. 86 S.

- Todd M., 1972. Everyday life of the Barbarians: Goths, Franks and Vandals. London: Batsford; New York: Putnam. 192 p.

- Török L., 1988. Late antique Nubia. History and archaeology of the southern neighbour of Egypt in the 4th-6th century AD. Antaeus 16. Budapest: Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 279 s.

- Watt M., 2004. The Gold-Figure Foils ("Guldgubbar") from Uppakra // Continuity for centuries: A ceremonial building and its context at Uppakra, southern Sweden / Ed. L. Larsson. Lund: Almqvist & Wiksell International. S. 167-221. (Uppåkrastudier; 10). (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; 48.)

- Werner J., 1958. Eine ostgotische Prunkschnalle von Köln-Severinstor // Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte. Bd. 3. Köln. S. 55-61.

- Winzentsen F., 2005. Ein springender Gott? Über meine Wahrnehmung des Felsbildes mit 3 Springern im Wald von Jörlov und einen Deutungsversuch [Electronic resource]. Access mode: http://www.rockartscandinavia.com/images/articles/a05winzentsen.pdf. Access date: 27.05.2019.