Уникальная находка трепанированной пластины из могильника Дорт-Лемэ в предгорном Крыму

Автор: Свиркина Н.Г., Зоткина Л.В., Шабанов С.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Антропологические исследования

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Могильник раннего железного века Дорт-Лемэ расположен в центральной части крымских предгорий на левом берегу реки Бурульча. В 2023 г. на территории могильника было исследовано два каменных ящика, перекрытых общей каменной насыпью, относящихся к кизил-кобинской археологической культуре. Один из них был полностью разрушен современными грабителями, второй – потревожен в древности. В последнем, помимо характерных для кизил-кобинской культуры предметов были найдены разрозненные, фрагментированные человеческие кости минимум 8 индивидов. Особый интерес вызывает уникальная находка трепанированной пластины человеческого черепа со следами обработки. Проведен комплексный морфологический, трасологический и рентгенографический анализ фрагмента, позволивший установить, что материалом для создания артефакта послужил череп взрослого человека, а форма предмета была изменена искусственно посредством резания и подпиливания по свежей кости. Обсуждаются возможные обстоятельства и цели проведения трепанации, включая как терапевтические, так и ритуально-символические мотивы. Отмечается, что подобные находки крайне редки для данного региона и периода, а выявленный фрагмент является первым свидетельством трепанации среди носителей кизил-кобинской культуры.

Предгорный Крым, ранний железный век, каменный ящик, манипуляции с черепом, трасологический анализ, рентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/143184819

IDR: 143184819 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.321-335

Текст научной статьи Уникальная находка трепанированной пластины из могильника Дорт-Лемэ в предгорном Крыму

Могильник Дорт-Лемэ расположен в 1 км к югу от южной окраины с. Межгорье Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Республики Крым. Он находится на безымянной возвышенности, одном из северных отрогов Долгоруковской яйлы. Через территорию могильника проходит грунтовая дорога из с. Межгорье на гору Калан-Баир, расположенную в северной части яйлы. В 300 м к востоку от могильника находится русло р. Бурульчи. Памятник исследуется с 2018 г. За это время было установлено, что его площадь составляет около 1,5 га и включает погребения двух разных археологических культур раннего железного века. К наиболее ранним относятся захоронения в каменных ящиках, принадлежащих к кизил-кобинской археологической культуре и датирующихся серединой I тыс. до н. э. В III в. до н. э. в долине р. Бурульчи, видимо, происходит смена населения и на могильнике появляются большие «каменные склепы» с коллективными погребениями, связанные уже с позднескифской культурой ( Шабанов , 2019; Шабанов и др ., 2022 ; Шабанов и др ., 2024).

Проблема генезиса кизил-кобинской культуры (IX–III вв. до н. э.) многие десятилетия занимает важное место в отечественной археологии и неразрывно связана с происхождением и историей тавров. В начале 1920-х гг. Г. А. Бонч-Ос-моловским в крымских предгорьях было открыто более десятка поселений до того неизвестной культуры «века металлов», названной им по месту одной из первых находок – пещере Кизил-Коба. Новую культуру он связал с историческими таврами. К ней же он относил и многочисленные могильники с каменными ящиками, хорошо известные по всему горному Крыму еще с первой половины XIX в. ( Бонч-Осмоловский , 1926. С. 91). В дальнейшем, по мере накопления археологического материала, появились как сторонники «таврской» принадлежности кизил-кобинской культуры, так и ее противники. Е. И. Крупнов и А. М. Лесков связывали происхождение кизил-кобинцев с переселенцами с Кавказа – носителями кобанской археологической культуры ( Крупнов , 1947. С. 104; Лесков , 1965. С. 146–158), В. Н. Дьяков и А. А. Щепинский считали их потомками киммерийцев ( Дьяков , 1939. С. 77; Щепинський , 1977. С. 37), В. А. Колотухин – переселившимися еще в конце бронзового века в Крымские горы представителями белозерской культуры ( Колотухин , 1996. С. 87).

Несмотря на то что за более чем сто лет было открыто большое количество поселений кизил-кобинской культуры и связанных с ней могильников, антропологический тип ее носителей изучен слабо. Современные представления о морфологическом облике кизил-кобинцев строятся на результатах исследований небольшой коллекции черепов из раскопок нескольких крымских памятников. Г. Ф. Дебец и Е. В. Жиров в 1930-е гг. работали с пятью черепными крышками и лицевой частью еще одного черепа из могильника с каменными ящиками Черкес-Кермен (Дебец, 1948; Жиров, 1949). Позднее эту коллекцию обрабатывала К. Ф. Соколова2, которая по ошибке включила в нее группу позднескифских черепов из раскопок Неаполя Скифского и могильника раннеримского времени в долине реки Альмы, принятых ею за «таврские». В результате получилась очень смешанная серия, свидетельствовавшая о неоднородности представителей кизил-кобинской культуры (Соколова, 1960). Выводы К. Ф. Соколовой впоследствии были подвергнуты критике со стороны Т. А. Назаровой. Она повторно изучила коллекцию, выявила неточности предыдущих исследований и отметила большой недостаток нового антропологического материала (Назарова, 1997. С. 71). В этой связи, введение в научный оборот результатов раскопок могильника Дорт-Лемэ видится более чем своевременным и актуальным.

Материал и методы исследования

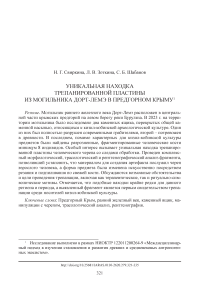

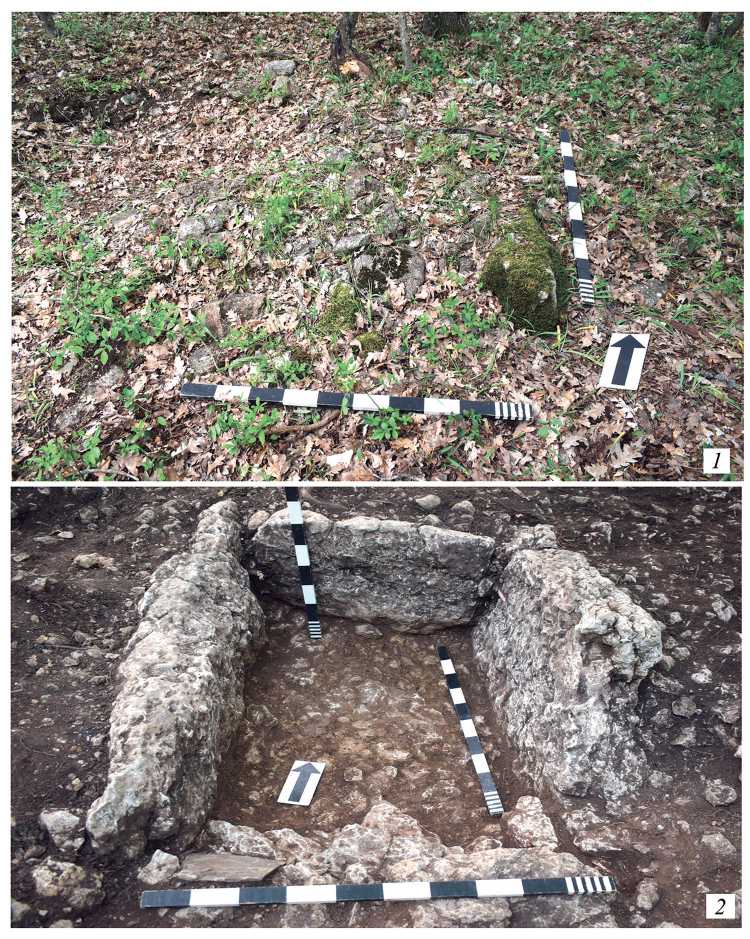

В 2023 г. было открыто и исследовано два каменных ящика (№ 3 и № 4) под общей каменно-земляной наброской. Ящик № 4 был сложен из вертикально поставленных плит (рис. 1). Западная плита имела размеры – 2,3 × 0,60 м, северная – 1,2 × 0,65 м, восточная – 1,8 × 0,80–0,85 м. Южная плита отсутствовала. Также не обнаружена и плита, перекрывавшая ящик. Сам каменный ящик имел ориентировку север – юг, размеры внутреннего пространства – 1,6 × 0,95 м и высоту около 0,60–0,65 м. Пол представлял собой неровную, растрескавшуюся скалу. Ящик был засыпан темной землей с камнями. В этом заполнении были обнаружены железная бляшка, фрагмент бронзового кольца, фрагмент орнаментированного керамического предмета (возможно, фрагмент ручки лепного сосуда) и бусы. На глубине 0,65 м от дневной поверхности в северной и северо-восточной частях ящика зафиксирован слой (верхний ярус) разрушенных человеческих костей, расположенных бессистемно. Под ним, на небольшой земляной подсыпке, открыт второй (нижний ярус), перекрывающий непосредственно скальный пол (рис. 2). Здесь обнаружены бронзовые зеркало (рис. 2: 1 ) и пронизи (рис. 2: 2, 3 ), бронзовый наконечник стрелы (рис. 2: 4 ), бронзовая булавка (рис. 2: 5 ), а также разрозненные, фрагментированные кости минимум 8 индивидов разного пола и возраста. Комплектность костяков неполная, что ярко проявляется в отсутствии большинства ребер, позвонков и костей черепа. Среди фрагментов костей выделяется находка пластинки черепа с признаками модификации. Соотнести данную находку с одним из костяков не представляется возможным.

Определение анатомической принадлежности фрагмента, оценка возраста на момент смерти основаны на стандартных методических подходах ( Синельников, Синельников , 1996; Алексеев, Дебец , 1964). Рентгенография фрагмента черепа произведена на Многофункциональной передвижной установке ПРДУ, входящей в приборную базу ЦКП ИА РАН. Для получения снимка был выбран режим с анодным напряжением 45 кВ, сила тока 100 Ам, выдержка 5 сек. Трасологический анализ выполнен с помощью стереоскопического микроскопа Olympus SZX7 (увеличение от ×8 до ×56) и металлографического микроскопа Olympus BHMJ (увеличение от *100 до *500) по классической методике ( Семенов , 1957; Keeley , 1980). Учитывая специфику анализа следов обработки кости, методика изучения фрагмента черепа из Дорт-Лемэ была основана на базовых экспериментально-трасологических исследованиях костных материалов ( Бородовский , 1997; Fritz et al ., 1993; Maigrot , 2003; Хлопачев, Гиря , 2010;

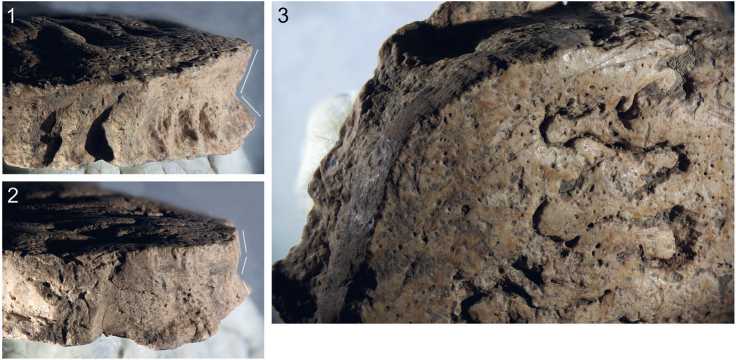

Рис. 1. Могильник Дорт-Лемэ. Каменный ящик № 4

1 – перед началом работ; 2 – после расчистки

кости черепа

3 см

0,5 м

Рис. 2. Могильник Дорт-Лемэ. Каменный ящик № 4. Нижний ярус

1 – бронзовое зеркало; 2, 3 – пронизь бронзовая; 4 – наконечник стрелы бронзовый; 5 – булавка бронзовая

Условные обозначения : а – кости; б – костный тлен; в – камни

Лозовская и др. , 2022), а также на специальных работах, посвященных трасологическому изучению свидетельств трепанаций ( Гиря и др ., 2020; Учанева др. , 2023). Фиксация следов на макроуровне осуществлялась с помощью микроскопа Olympus SZX7 в сочетании с полноматричной камерой Nikon D750 дистанционно при помощи программного обеспечения Nikon Camera Control Pro2. Применялась техника стекинга (в среднем в сериях от 50 до 200 снимков), сведение результирующих изображений производилось в программе Helicon Focus 8 Pro.

Результаты

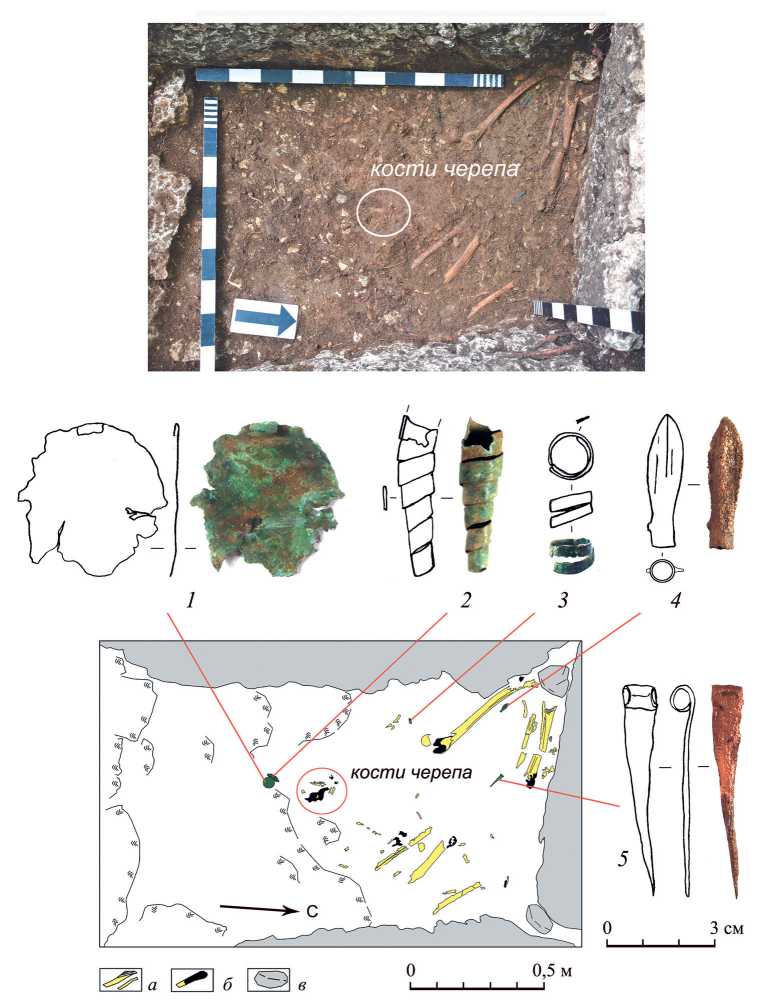

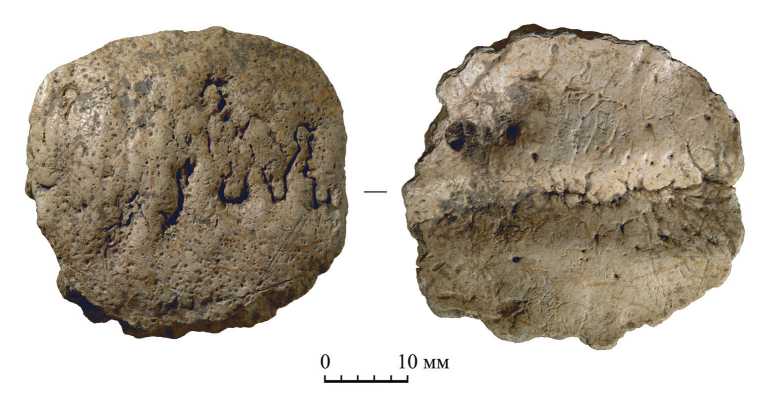

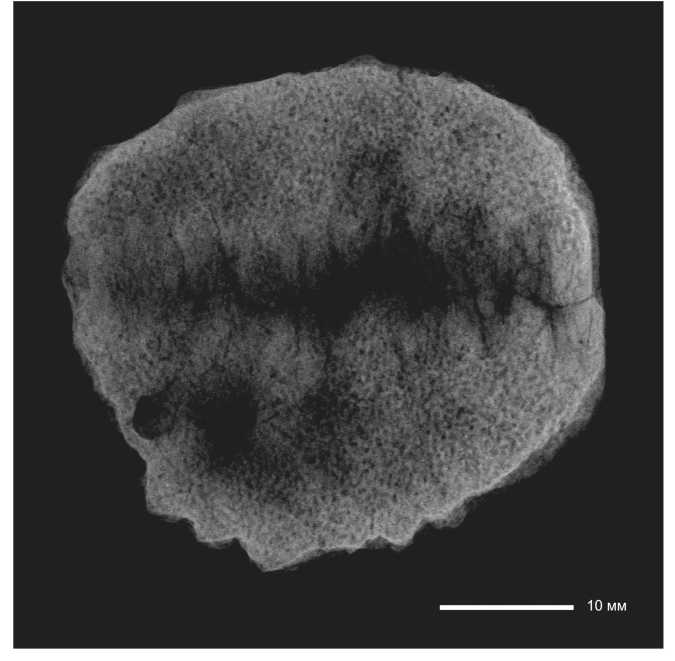

Размеры исследуемой костной пластинки составляют 38 × 36 × 9 мм. Форма предмета ближе к подквадратной, хотя углы сглажены (рис. 3). Верхняя и нижняя пластины фрагмента представлены кортикальной костью, между ними – губчатая ткань, которая отчетливо проступает на участках с модификацией (рис. 4: 1, 2 ; 5). В центральной части фрагмента черепа видны частично закрытый сложный зубчатый шов. На задней поверхности вдоль шва проходит четко выраженная борозда. На боковых поверхностях фрагмента просматриваются участки с фестончатым краем, а также небольшие участки еще одного шва с частично сохранившимся неизмененным зубчатым краем (рис. 3; 4: 1 ). Структура губчатой кости равномерная, за исключением небольшого участка лизиса; фестончатые края сформированы из плотной компактной кости (рис. 5).

Мы предполагаем, что представленный фрагмент происходит из задней части свода черепа в области соединения теменных костей сагиттальным швом. Наличие фрагмента второго шва может указывать на то, что боковой край фрагмента черепа предположительно примыкал к вставочной кости ламбдовидного шва или сам образован несколькими вставочными костями. Диплоэ сформировано, шов частично облитерирован, что указывает на зрелый возраст индивида. Пол не установлен.

10 мм

Рис. 3. Общий вид на фрагмент черепа в двух проекциях

Рис. 4. Боковая сторона фрагмента черепа. Подработанные грани

1 – немодифицированные участки боковой стороны (×8) (белые линии показывают угол наклона стенок естественной впадины); 2 – уплощенные, ровные участки модифицированной пилением поверхности (×8) (белыми линиями отмечен профиль уплощенного подработанного участка); 3 – две сходящиеся выровненные пилением грани, частично образующие форму предмета, и линейные следы на внешней стороне, ориентированные параллельно этим граням (×8)

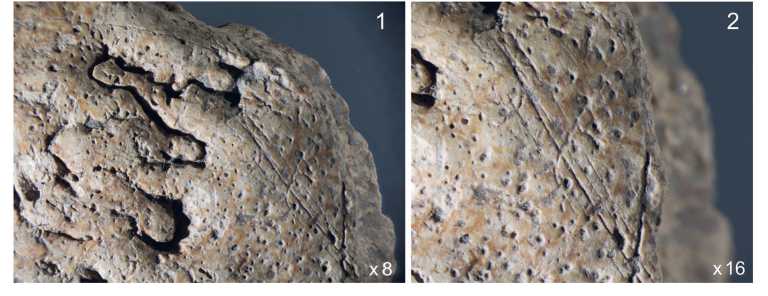

На внешней поверхности, почти по всему периметру предмета, присутствуют тонкие и относительно протяженные следы резания, ориентированные параллельно краям (рис. 6). Некоторые из этих следов слегка скруглены, что почти совпадает с контурами предмета. В редких случаях линейные следы не одиночны, а окружены серией менее глубоких параллельных побочных линейных следов, которые могут быть связаны с особенностями рабочего края орудия, например, с выступающими острыми участками, образующими «паразитные» линии (рис. 6: 2 ).

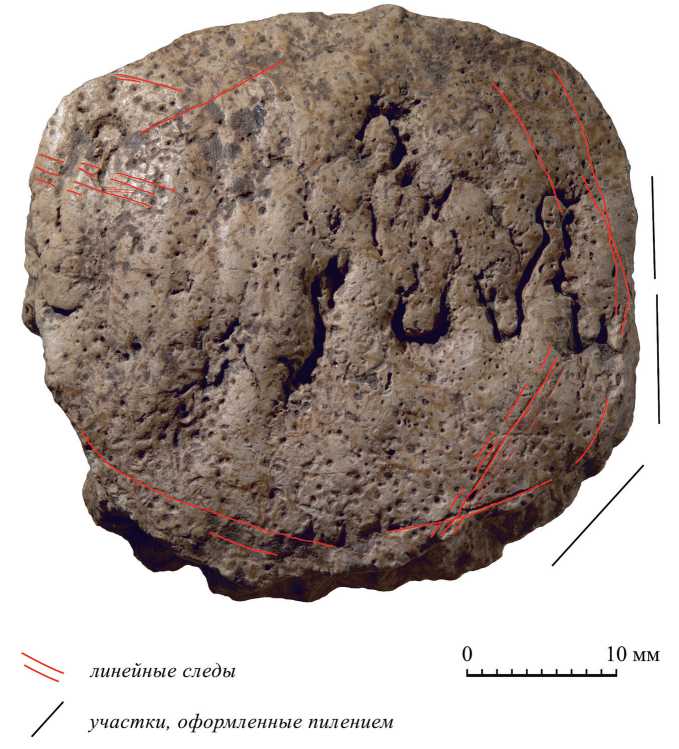

С внутренней стороны кости никаких признаков искусственной модификации не фиксируется. Однако на боковой стороне отмечаются участки намеренно выровненной, уплощенной, предположительно, подпиленной поверхности (рис. 4: 2 ). Края фрагмента с внешней стороны на этих участках очень ровные (рис. 4: 2, 3 ), что нехарактерно для морфологии шва (рис. 4: 1 ). При сравнении этих ровных участков с естественными, не модифицированными, разница очевидна (рис. 4: 1, 2 ). Особенно хорошо отличие заметно в точке, где фиксируется резкий переход от неизмененной части к подработанной. Кроме того, на участках без подработки хорошо заметен естественный рельеф шва с выраженной впадиной в середине, что отличает эти участки от модифицированной поверхности (рис. 4: 1 ), где за счет удаления части материала с внешней стороны уровень впадины шва нивелирован (рис. 4: 1 ). Такая модификация отмечается на двух гранях (рис. 7).

Можно сделать вывод, что форма предмету придавалась искусственно, так как линейные следы с внешней стороны практически полностью совпадают

Рис. 5. Рентгенограмма фрагмента черепа

Рис. 6. Внешняя сторона фрагмента. Линейные следы

1 – параллельные контурам фрагмента (×8); 2 – группа следов с параллельными побочными линиями (×16)

Рис. 7. Общий вид на предмет с отмеченными участками искусственной модификации поверхности с очертаниями фрагмента кости. Эти следы можно интерпретировать двояко: либо как результат целенаправленного оконтуривания участка для дальнейшего придания формы, либо как побочный эффект выпиливания. Уплощенные и выровненные участки боковой поверхности указывают на выпиливание фрагмента. Такая подработка фиксируется не по всему периметру боковой части кости, а лишь на двух участках, однако формообразование предмета является результатом именно искусственной модификации (пиления). Судя по всему, после выпиливания фрагмента с одного края остальная его часть была отделена по шву.

Извлечение фрагмента черепа и его последующая модификация осуществлялись по свежей кости. Под «свежей костью» понимается костная ткань, которая сохраняет свои органические компоненты и обладает достаточной эластичностью и пластичностью. Такая кость еще не подверглась значительному высыханию, минерализации или разложению. Следовательно, можно предложить несколько возможных обстоятельств выполнения процедуры: 1 – фрагмент был извлечен из черепа человека, который после проведенной манипуляции остался жив, 2 – операция имела предсмертный характер (человек не пережил операцию или умер вскоре после нее), 3 – извлечение фрагмента произведено вскоре после смерти (до полной утраты мягких тканей). Помимо исследуемой костной пластинки, в могиле не обнаружено других костей мозгового отдела черепа, что делает невозможным уточнение времени проведения процедуры и оценку ее последствий для человека.

Какова причина проведения трепанации: терапевтическая мера или акт, имеющий исключительно символически-ритуальное назначение? В пользу последнего свидетельствует наличие модификаций, направленных на изменение исходной формы фрагмента (подработка боковой поверхности).

Обсуждение

Трепанация черепа – традиция, широко распространенная на территории Восточной Европы ( Медникова , 2001. С. 321; Решетова , 2012; Перерва и др ., 2020; Веселкова и др ., 2021; Березина и др ., 2024; Gresky et al. , 2016). Достоверно известно о нескольких случаях трепанированных черепов из погребений бронзового века на территории Крыма ( Медникова , 2001; Веселкова и др ., 2021). Находки трепанированных черепов эпохи энеолита и бронзы с территории Предкавказья встречаются чаще ( Gresky et al. , 2016). В последующие периоды трепанации на черепах из Северного Причерноморья отмечаются редко ( Решетова , 2012; Перерва и др ., 2020; Зайцев и др ., 2021; Березина и др ., 2024). Таким образом, эта практика не получила широкого распространения в регионе.

Наиболее часто исследователи фиксируют трепанации, выполненные путем скобления. Применение других способов произведения операции отмечается значительно реже. Находки трепанированных костяных пластин представляют собой особенно редкий феномен. Подавляющее число подобных артефактов обнаружено в неолитических археологических памятниках с территории Франции ( Медникова , 2018). Три известные находки трепанированных пластин с территории Восточной Европы происходят из поселений и городищ раннего железного века и Средневековья ( Анучин , 1895; Малышев и др. , 2016; Батиева , 2019). Исследователи предполагают, что извлечение пластин из черепа могло производиться как при жизни, так и посмертно. Наличие сквозных отверстий на подобных артефактах позволяет выдвигать гипотезу об их использовании в качестве амулетов или подвесок. Однако точное назначение и значение этих предметов остается предметом дискуссий.

Обнаружение трепанированной костной пластины в могильнике Дорт-Лемэ, относящемся к кизил-кобинской культуре раннего железного века, является значимым дополнением к существующим данным о распространении и разнообразии трепанационных практик. Данный артефакт свидетельствует о том, что техника вырезания фрагмента черепа, а также связанные с ней процедуры были известны и применялись населением Предгорного Крыма, которое традиционно не ассоциировалось с подобными практиками.

Заключение

Захоронения в каменных ящиках в могильнике Дорт-Лемэ по набору вещей и особенностям обряда, без сомнения, относятся к кизил-кобинской археологической культуре, распространенной в финале бронзы – раннем железном веке в Предгорном и Горном Крыму. Часть исследователей связывает кизил-кобин-цев с историческими таврами, часть считает их этносом, не получившим отражения в письменных источниках ( Храпунов , 2004). Проблема их происхождения также пока далека от разрешения. Несмотря на то что материальная культура кизил-кобинцев изучена достаточно хорошо, многие аспекты духовной культуры остаются малоизученными. В этой связи находка фрагмента черепа из могильника Дорт-Лемэ со следами трепанации приобретает особое значение, поскольку является первой подобной находкой у кизил-кобинцев.

Анализ морфологических и трасологических особенностей пластины указывает на высокую степень технической обработки и использование свежей кости, что подтверждает сложность и осознанность процедуры. Это расширяет представления о культурных практиках кизил-кобинцев и подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этом направлении.