Уникальное местонахождение ранних представителей рода Protognathodus (конодонты) на гряде Чернышева

Автор: Плотицын А.Н., Груздев Д.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (291), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается пограничный девонско-каменноугольный стратиграфический интервал уникального для территории России разреза на р. Изъяель (юг гряды Чернышева) с многочисленными находками представителей конодонтового рода Protognathodus Ziegler. Конодонты рода Protognathodus на севере Урала распространены в глубоководных отложениях внешнего склона карбонатной платформы или внутреннего борта впадин на шельфе аналогично другим известным местонахождениям. Наибольшие концентрации элементов отмечаются в обломочных известняках, имеющих турбидитную природу, где конодонты сконцентрированы гидродинамически. Ввиду узкой фациальной приуроченности и немногочисленности протогнатодид в Североуральском регионе (за исключением посмертного гидродинамического «обогащения») использование Protognathodus kockeli в качестве регионального маркера границы между девонской и каменноугольной системами нецелесообразно. В качестве наиболее подходящего регионального интерфациального абиотического маркера могут выступать хорошо распознаваемые в разрезах региона трансгрессия (приоритетнее) или регрессия на уровне Хангенбергского глобального геологического события.

Фаменский ярус, турнейский ярус, конодонты

Короткий адрес: https://sciup.org/149129362

IDR: 149129362 | УДК: 56.016.3:551.734.5+551.735.1(470.5) | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-03-14-23

Текст научной статьи Уникальное местонахождение ранних представителей рода Protognathodus (конодонты) на гряде Чернышева

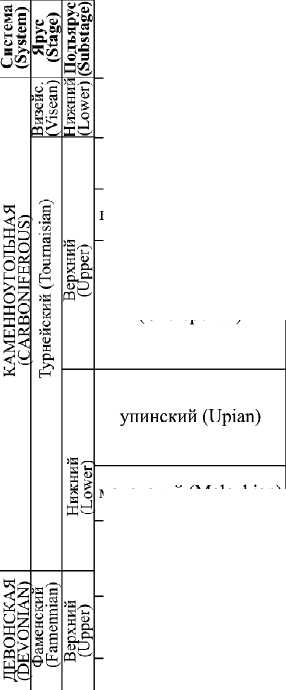

Конодонтовый род Protognathodus Ziegler известен с конца 60-х годов прошлого столетия с момента его описания В. Циглером [27]. Однако первый вид — kockeli — был описан раньше Г. Бишоффом (1957) [17] в составе рода Gnathodus . Первое обобщение данных по роду опубликовано в «Каталоге конодонтов», выпущенном под редакцией В. Циглера (1973) [28], где приведена реиллюстрация голотипов, видовое описание и вероятные филе-тические связи четырех «ранних» представителей этого рода. В 1980 году описаны еще два вида, так называемых поздних представителей рода [1980]. Таким образом, в настоящее время под этим родовым названием объединено 6 видов, которые, в свою очередь, условно делятся на «ранних» и «поздних» [18]. Ранние представители рода ( Protognathodus meischneri Ziegler, Pr. collinsoni Ziegler, Pr. kockeli (Bischoff), Pr. kuehni Ziegler et Leuteritz) распространены от самых верхов фаменского яруса верхнего девона (основание конодонтовой зоны praesulcata) до нижней части верхнетурнейского подъяруса нижнего карбона (конодонтовая зона quadruplicata) [18]. Таксономический состав поздних представителей ограничен видами

Pr. praedelicatus Lane, Sandberg et Ziegler и Pr. cordiformis Lane, Sandberg et Ziegler, которые известны из самых верхов турнейского яруса (конодонтовые зоны quadruplicata-anchoralis и typicus-anchoralis соответственно) [23] (рис. 1). Пристальное внимание уделяется преимущественно ранним представителям рода, появляющимся и распространенным вблизи девонско-каменноугольной границы, что весьма перспективно в связи с проходящим в настоящее время выбором лимитотипа и/или биостра-тиграфического маркера границы систем (см. обзорные статьи [15, 19] и др.). Кроме того, интерес к этой группе дополнительно подогревается тем, что в качестве рабочей версии нового биостратиграфического маркера нижней границы каменноугольной системы рабочей группой (D/C boundary working group) в 2016 году принято первое появление вида Protognathodus kockeli и окончание эвста-тической регрессии в пределах Хангенбергского глобального геологического события.

В разрезах, расположенных на территории России, появление ранних представителей рода Protognathodus носит скорее спорадический характер по сравнению с западноевропейскими стратиграфическими и фациальными

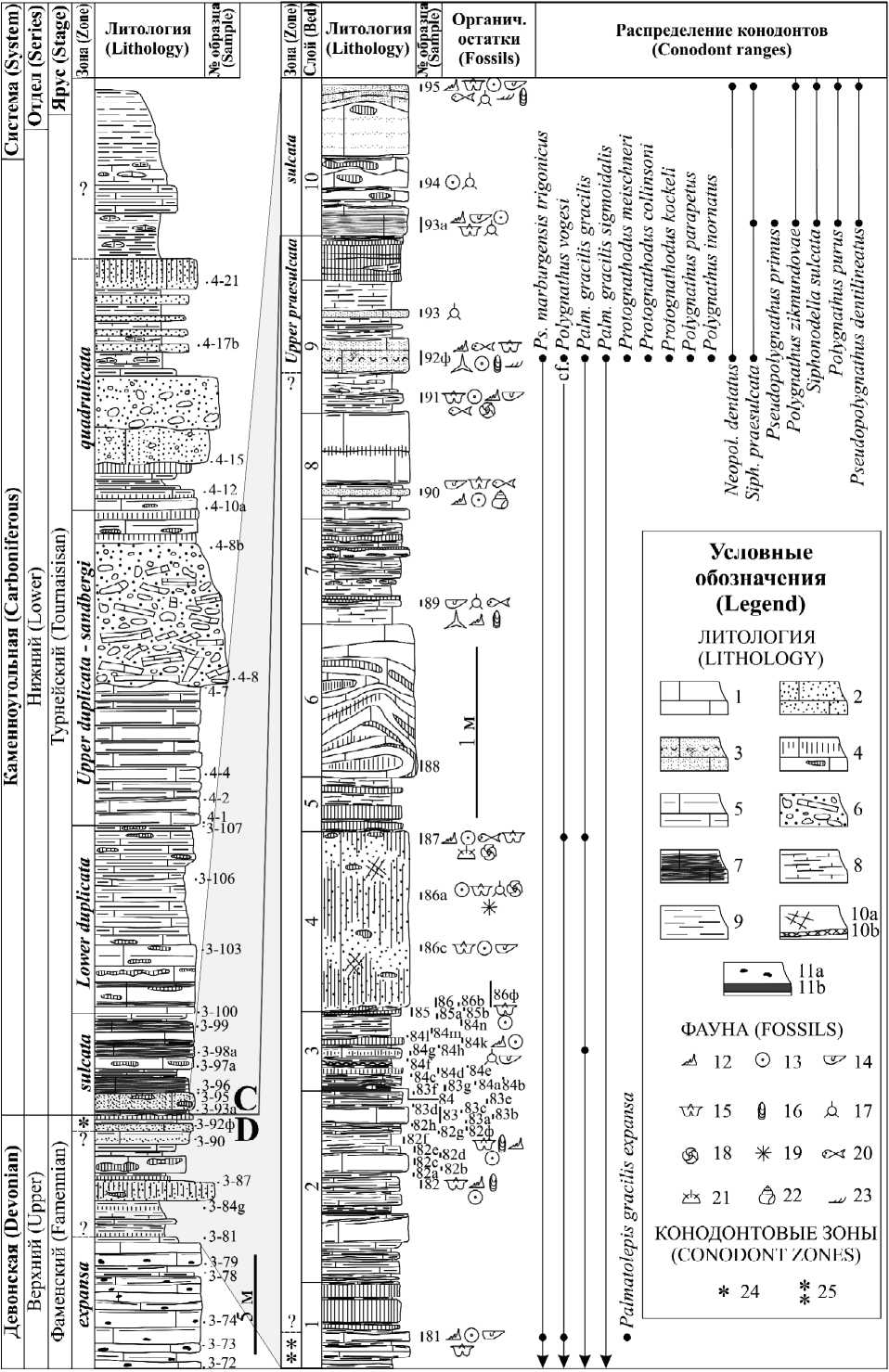

Региональная стратигр. схема западного склона Урала (Regional stratigraphic scheme of the Western slope of the Urals) no: [13, 14] '

кизсловекий (Kizelian)

нортнический (Nortnichian)

косьвипский (Kos’vian)

черепетский (Cherepetian)

Общая страт, шкала (Intern, stratig, chart)

малевскии (Malevkian)

гумеровский (Gumerovian)

лытвинский (Lytvian) кушелгинский (Kushelgian)

Зональная шкала по конодонтам (Conodont zonation) по: [2.3, 26, 29]

Схема филогении и стратиграфическое распространение видов рода Protognathodus

(Phylogeny and stratigraphic ranges of the species of Protognathodus)

texanus anchoralis typicus isosticha quadruplicata sandbergi sulcata praesulcata g cxpansa g duplicata -

Рис. 1. Схема филоморфогении и стратиграфическое распространение рода Protognathodus (по: [18, 23])

Fig. 1. Phylogeny and stratigraphic ranges of the species of Protognathodus (based on [18, 23])

аналогами. Единичные находки отмечаются на Среднем Урале (разрез Широковский на р. Косьва) (неопубликованные данные В. Н. Пазухина) и Приполярном Урале (разрезы рр. Сывъю и Кожим) [6, 24]. Местонахождения относительно многочисленных ранних представителей рода Protognathodus ранее отмечались лишь в разрезах бассейна р. Колымы на северо-востоке страны [21] и на р.Изъяель на гряде Чернышева (Северное Приуралье) [8]. Последнее местонахождение — наиболее представительное из известных на сегодняшний день на территории нашей страны. Ранее оно было описано, но основное внимание в публикации было уделено границе между девонской и каменноугольной системами и следам проявления Хангенбергского глобального геологического события [8]. Таким образом, настоящая статья посвящена детальной литологической и палеонтологической характеристике узкого стратиграфического интервала, включающего многочисленные элементы конодонтов рода Protognathodus , для выявления причин подобного «обогащения» и решения ряда вопросов палеоэкологии. Кроме того, обсуждаются вопросы регионального положения границы между девоном и карбоном.

Материал и методы

Каменный материал получен в 2015 году авторами во время экспедиционных работ, проводимых Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН в бассейне р. Изъяель (юг гряды Чернышева). В качестве объекта исследования выступает участок разреза р. Изъяель (фрагмент обнажения GER3), включающий пограничный девонско-каменноугольный интервал общей мощностью около 7 метров. Для получения подробной палеонтологической характеристики, помимо полевых наблюдений и сборов, химической дезинтеграции в уксусной кислоте по стандартной методике было подвергнуто 11 проб карбонатных пород. В общей сложности выделено более 1000 диагностируемых конодонтовых элементов. Литологическая характеристика подкреплена результатами изучения более чем 30 шлифов. Фотографирование конодонтовых элементов производилось при помощи растрового (сканирующего) микроскопа VEGA3 TESCAN (ИГ Коми НЦ УрО РАН).

Краткая литолого-палеонтологическая характеристика

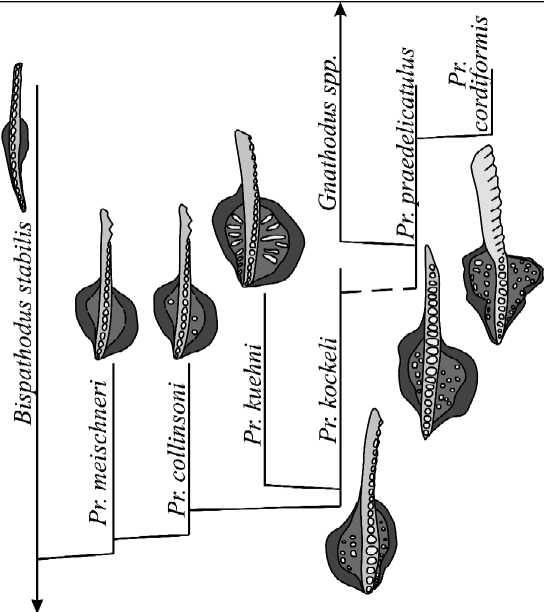

Исследуемый разрез расположен на южном окончании гряды Чернышева и наблюдается в ряде береговых выходов в среднем течении р. Изъяель (левый приток р. Косью). В структурно-тектоническом плане разрез приурочен к Вангырской тектонической чешуе внутри Сы-нинского блока. Фаменско-турнейская часть разреза представлена в ряде обнажений GER1-GER5 (рис. 2), которые характеризуются глинисто-карбонатными и кремнисто-глинисто-карбонатными отложениями, залегающими с азимутом падения 50° (магнитный) и с углами падения

Рис. 2. Схема расположения разреза на р. Изъяель: A — обзорная схема; B — геологическая схема

Fig. 2. Location of the Iz’yayol River section: A — overview map; B — geological scheme от 40 до 70° (в исследуемой части разреза — 70°). Непосредственно рассматриваемая в статье часть разреза с многочисленными находками ранних представителей рода Protognathodus приурочена к верхней части обнажения GER3 (координаты обнажения — 65°21‘53’’ с.ш.; 58°41‘25’’ в.д.).

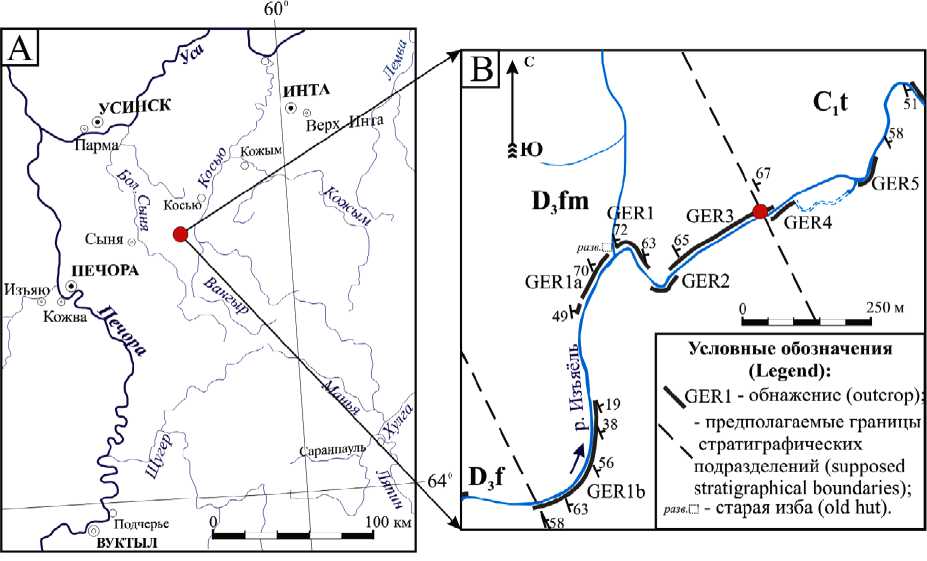

Ниже приводится послойное описание пограничного девонско- каменноугольного фрагмента разреза, включающего интервал с многочисленными находками конодонтов рода Protognathodus.

Слой 1 (интервал, включающий пробу 3-81 (рис. 3)) . Известняки пелитоморфные, массивные, темно-серого цвета, сильнокремнистые, вплоть до пластовых конкреций, отмечаются тонкие прослои углеродисто-кремнистых аргиллитов. Органические остатки представлены конодонтами, остракодами, сдавленными раковинами бра-хиопод и члениками криноидей. Диагностированы конодонты Branmehla inornata (Branson et Mehl.), Palmatolepis gracilis sigmoidalis Ziegler, Palm. gracilis expansa Sandberg et Ziegler и Pseudopolygnathus marburgensis trigonicus Ziegler. Мощность — 0.5 м.

Слой 2 (интервал, включающий пробы с 3-82 по 3-83e). Известняки пелитоморфные глинистые, с массивной текстурой и аргиллиты известковистые, углеродисто-кремнистые чередуются с редкими, относительно мощными (10—15 см) массивными сероцветными кремнистыми известняками. Органические остатки характеризуются редкими давлеными раковинами брахиопод, члениками морских лилий и единичными недиагностируемыми обломками конодонтов. Мощность — 1.12 м.

Слой 3 (интервал, включающий пробы с 3-84 по 3-85b). Тонкое чередование сильноглинистых кремнистых известняков и известковистых, часто углеродисто-кремнистых аргиллитов. Отмечаются единичные прослои серых, кремово-серых глин. Встречены остракоды, радиолярии, брахиоподы, криноидеи и единичные конодонты, среди которых диагностирован Palm. gracilis sigmoidalis. Мощность — 0.46 м.

Слой 4 (интервал, включающий пробы с 3-86 по 3-87). Известняковый песчаник, слабосортированный, массивный (размер кластического материала колеблется от тонкопесчаного до грубопесчаного), серого, светло- серого цвета. Окремнен в различной степени, вплоть до образования кремнистых стяжений различной формы. Органические остатки представлены брахиоподами, редкими ам-моноидеями, криноидеями, фрагментами водорослей, рыб, радиолярий, фораминифер и конодонтов. В прикро-вельной части слоя характерно присутствие конодонтов Palm. gracilis sigmoidalis , Palm. gracilis gracilis Branson et Mehl., Br. inornata , Apatognathus varians Bransonet Mehl., Bispathodus aculeatus aculeatus (Branson et Mehl.) и Neopolygnathus communis (Branson et Mehl.). Фораминиферы представлены таксонами Archaesphaera minima Sul., Septaglomospiranella ex gr. primaeva (Rauser), Septaglomospiranella crassa Reitlinger, развернутыми формами Quasiendothyra ( Quasiendothyra ) mirabilis lata Reitlinger, Vicinesphaera sp. и Cribrosphaeroides sp. Водоросли характеризуются немногочисленными истертыми Kamaenae, обломками Solenoporaceae (?) и цианофита-ми Girvanella ducii Whedered. В основании слоя встречены брахиоподы плохой сохранности, из которых диагностировать удалось Praewaagenoconch a sp., Mesoplica ( ?) sp., Crurithyris ( ?) sp., а также отмечены створки продук-тид, ринхоннелид (возможно, Ripidiorhynchus ) и представителей семейства Leiorhynchidae. Мощность — 1.05 м.

Слой 5 (интервал между пробами 3-87 и 3-88). Черноцветные известковистые и углеродисто-кремнистые аргиллиты с пластовыми конкрециями кремней. Органические остатки не обнаружены. Мощность — 0.32 м.

Слой 6 (интервал, включающий пробу 3-88). Сильно кремнистый массивный или пятнистый (вторичная текстура вследствие неравномерного окремнения) известняк

Рис. 3. Литостратиграфические колонки фрагмента разреза на р. Изъяель и распространение конодонтов

Fig. 3. Lithostratigraphical logs of fragment of the Iz ’ yayol River section and distribution of conodonts

темно-серого цвета, с тонким органогенным шламом и мелкой недиагностируемой биокластикой. Известняк окремнен вплоть до образования крупных, до нескольких десятков сантиметров, стяжений. Мощность — 0.86 м.

Слой 7 (интервал, включающий пробу 3-89). Тонкое чередование зеленовато-серых известковистых или темно-серых, черных углеродисто-кремнистых аргиллитов с сильноглинистыми известняками. Встречаются мелкие кремнистые стяжения и маломощные пластовые конкреции. Фауна в наименее глинистых известняках представлена в виде остатков остракод, радиолярий, рыб, губок, брахиопод и не-диагностируемых конодонтов. Мощность — 0.62 м.

Слой 8 (интервал, включающий пробу 3-90). Известняки биокластовые серые массивные, с редкими тонкими прослоями темно-серых до черных, в различной степени глинистых известняков. В кровельных частях био-кластовых известняков отмечается повышение глинистости, вплоть до тонких аргиллитовых примазок. Органические остатки в обломочных известняках представлены брахиоподами, криноидеями, остракодами, рыбами, гастроподами и конодонтами. Среди конодонтов диагностированы Bispathodus stabilis M2 и « Spathognathodus » sp. Отмечаются фораминиферы Quasiendothyra sp. и красные водоросли Solenoporae. Мощность — 0.62 м.

Слой 9 (интервал, включающий пробы с 3-91 по 3-93). Известковистые, углеродисто-кремнистые аргиллиты с тонкими прослоями сильноглинистых известняков перемежаются с массивными или неотчетливо градационнослоистыми биокластовыми известняками. Доля глинистости относительно предыдущего слоя значительно возрастает. В обломочных известняках встречены обильные остатки различных групп фауны: губки, криноидеи, брахио- поды, фораминиферы, водоросли, рыбы, сколекодонты и конодонты. Обломочные известняки содержат обильные ориктоценозы конодонтов, которые характеризуются такими таксонами, как Apatognathus varians, Bisp. aculeatus aculeatus, Bisp. stabilis M1, Bisp. stabilis M2, Br. disparilis (Branson and Mehl.), Br. inornata, Br. werneri (Ziegler), Neop. communis (Branson et Mehl.), Neop. dentatus (Druce), Palm. gracilis sigmoidalis, Palm. gracilis gracilis, Palm. gracilis expansa, Protognathodus meischneri Ziegler, Prot. collinsoni Ziegler, Prot. kockeli (Bischoff), Pol. parapetus Druce, Pol. delicatulus Ulrich et Bassler, Pol. inornatus Branson, Pol. vogesi Ziegler, Ps. marburgensis trigonicus и Siphonodella praesulcata Sandberg. Для фораминифер типичен следующий таксономический состав: Archaesphaera minima Sul., Septaglomospiranella aff. compressa Lipina, Septaglomospiranella kazakhstanica Reitlinger, Quasiendothyra (Eoendothyra) communis(Rauser), Quasiendothyra (Eoendothyra) turbida (Durkina). Водоросли представлены единичными Subtifloria sp. Раковинный детрит состоит преимущественно из пелеципод, отмечаются единичные створки, возможно Crurithyris sp. Мощность — 0.78 м.

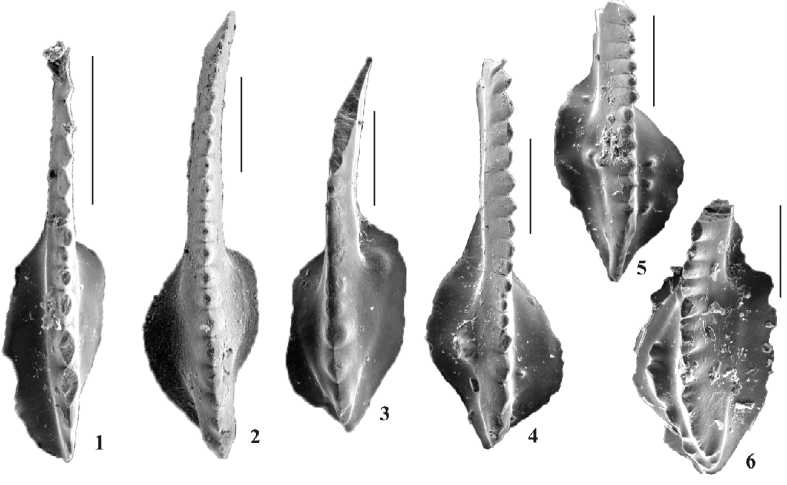

Более 180 конодонтовых элементов, диагностируемых в качестве Protognathodus meischneri , Prot. collinsoni , Prot. kockeli , а также переходных форм от Bispathodus к Protognathodus (на широкой по очертаниям каплевидной базальной чашке отсутствует платформоподобное поднятие, характерное для Protognathodus meischneri ) и от Prot. collinsoni к Prot. kockeli (значительное количество бугорков на чашке не упорядочены и не формируют параллельные карине ряды) сконцентрированы всего в одной пробе 3- 92ф в слое 9 (рис. 4). В общей сложности в пробе 3-92ф обнаружено около 700 диагностируемых конодонтовых элементов (529 P-элементов, 131 S-элемент и 28 M-элемен-

Рис. 4. Представители родов Bispathodus и Protognathodus из разреза на р. Изъяель (проба 3-92ф): 1 — Bispathodus stabilis (Branson et Mehl., 1934), колл. № 512/7-137; 2 — Bispathodus — Protognathodus, переходная форма, колл. № 512/7-131; 3 — Protognathodusmeischneri Ziegler, 1969, колл. № 512/7-133; 4 — Protognathodus collinsoni Ziegler, 1969, колл. № 512/9-13; 5 — Protognathodus collinsoni Ziegler, 1969 — Protognathodus kockeli (Bischoff, 1957), переходная форма, колл. № 512/9-9; 6 — Protognathodus kockeli (Bischoff, 1957), колл. № 512/9-4. Длина масштабных отрезков — 0.2 мм

Fig. 4. Some species of Bispathodus and Protognathodus of the Iz ’ yayol River section (sample 3-92ф): 1 — Bispathodus stabilis (Branson et Mehl., 1934), coll. No. 512/7-137; 2 — Bispathodus — Protognathodus, transition form, coll. No. 512/7-131; 3 — Protognathodus meischneri Ziegler, 1969, coll. No. 512/7-133; 4 — Protognathodus collinsoni Ziegler, 1969, coll. No. 512/9-13; 5 — Protognathodus collinsoni Ziegler, 1969 — Protognathodus kockeli (Bischoff, 1957), transition form, coll. No. 512/9-9; 6 — Protognathodus kockeli (Bischoff, 1957), coll. No. 512/9-4.

Scale bar — 0.2 mm

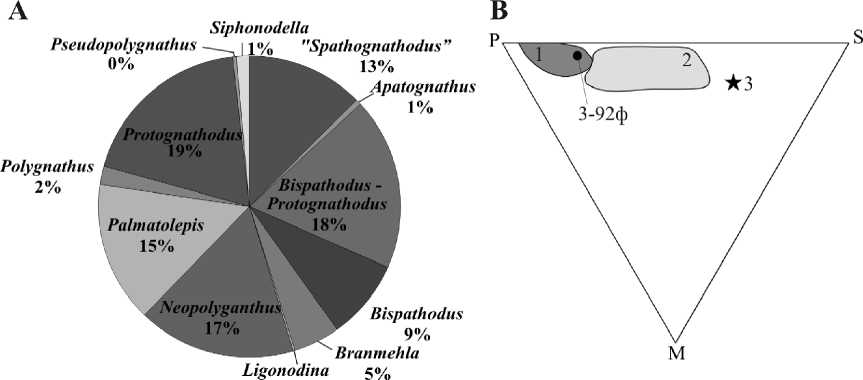

тов) и 900 недиагностируемых обломков. Всего в пробе на различном уровне диагностировано как минимум (некоторые экземпляры определены только до рода) 27 таксонов (см. таблицу). При этом основу комплекса (37 %) составляют представители рода Protognathodus (19 %) и переходные от Bispathodus к Protognathodus формы (18 %) (рис. 5, А). Учитывая характер взаимоотношения элементов в конодонтовом комплексе пробы 3-92ф (рис. 5, B), напрашивается вывод об их посмертной гидродинамической сортировке. Причем точка взаимоотношения S-, M-и P-элементов в комплексе исследованной пробы попадает в область, которая характерна для ориктоценозов нижних элементов (a—c) цикла Боума (Журавлев, 2012). В этом случае обычно наблюдается преобладание в комплексе более гидродинамически крупных P-элементов.

Слой 10 (интервал, включающий пробы с 3-93а по 3-95). В различной степени кремнистые тонкогоризонтальнослоистые, реже массивные биолитокластовые или пелитоморфные известняки. Глинистость к кровле известняков возрастает вплоть до появления тонких аргиллитовых примазок. Встречаются кремнистые стяжения. Фауна представлена криноидеями, остракодами, брахиопо-дами, радиоляриями, рыбами, сколекодонтами и конодонтами. Из последних определены Bisp. aculeatus aculeatus , Bisp. stabilis M1, Bisp. stabilis M2, Neop. communis , Pol. purus Voges, Pol. zikmundovae Zhuravlev, Ps. dentilineatus Branson, Ps. primus Branson et Mehl., Siph. praesulcata , Siph. sulcata (Huddle), а также формы, переходные от Bispathodus к Pseudopolygnathus . Мощность — 1.18 м.

Общая мощность рассматриваемого в работе интервала разреза — около 7.5 м.

Таксономический состав и процентное соотношение конодонтов в пробе 3-92ф

Taxonomical composition and percentage of conodonts from sample 3-92ф

0%

Рис. 5. Диаграммы соотношения родов конодонтов (A) и P-, S- и M-конодонтовых элементов (B) в пробе 3-92ф. Условные обозначения: 1 — область соотношения конодонтовых элементов в ориктоценозах элементов цикла Боума a—c; 2 — область соотношения конодонтовых элементов в ориктоценозах элементов цикла Боума e и d (по данным [5]); 3 — соотношение конодонтовых элементов в аппарате

Fig. 5. Proportion of the genera of conodonts (A) and of P-, S-, and M-conodont elements (B) in the sample 3-92ф. Legend: 1 — conodont elements in the orictocoenosises of elements a—c of the Bouma cycle; 2 — conodont elements in the orictocoenosises of the elements e and d of the Bouma cycle (according to [5]); 3 — proportion of conodont elements in the apparatus

|

Таксон / Taxon |

Кол-во / Quantity |

% |

|

«Spathognathodus» sp. |

63 |

12.5 |

|

Apatognathus varians |

3 |

0.6 |

|

Bisp. —Protognathodus |

93 |

18.5 |

|

Bisp. aculeatus aculeatus |

1 |

0.2 |

|

Bispathodus stabilis Ml |

32 |

6.4 |

|

Bispathodus stabilis М2 |

10 |

2.0 |

|

Branmehla disparilis |

5 |

1.0 |

|

Branmehla inornata |

15 |

3.0 |

|

Branmehla sp. |

2 |

0.4 |

|

Branmehla werneri |

3 |

0.6 |

|

Ligonodina sp. |

1 |

0.2 |

|

Neopolygnathus communis |

84 |

16.7 |

|

Neopolvgnathus dentatus |

1 |

0.2 |

|

Palm, gracilis sigmoidalis |

63 |

12.5 |

|

Palmatolepis gracilis expansa |

2 |

0.4 |

|

Palmatolepis gracilis gracilis |

11 |

2.2 |

|

Polygnathus delicatus |

1 |

0.2 |

|

Polygnathus inornatus |

1 |

0.2 |

|

Polygnathus parapetus |

6 |

1.2 |

|

Polygnathus cf. vogesi |

2 |

0.4 |

|

Protognathodus collinsoni |

33 |

6.6 |

|

Protognathodus kockeli |

13 |

2.6 |

|

Protognathodus meischneri |

35 |

7.0 |

|

Protognathodus sp. |

14 |

2.8 |

|

Ps. marburgensis trigonicus |

1 |

0.2 |

|

Pseudopolygnathus sp. |

1 |

0.2 |

|

Siphonodella praesulcata |

7 |

1.4 |

|

Сумма таксонов / Sum taxons |

503 |

100.0 |

|

S-элемент / S-element |

131 |

|

|

М-элемент / M-element |

28 |

|

|

РЬ-элсмснт / Pb-elcmcnt |

26 |

|

|

Сумма S-, M- и Р-элементов Sum S-, M- и P-elements |

688 |

|

|

Обломки / Debris |

922 |

Результаты и обсуждение

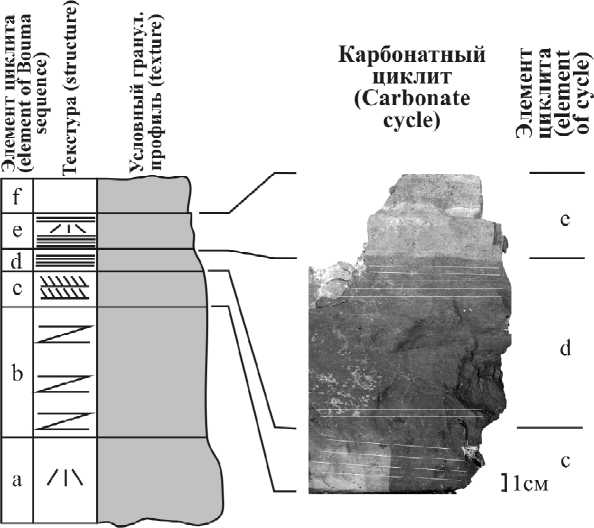

Верхний девон и нижний карбон южной части гряды Чернышева представлен преимущественно глинисто-кар-бонатными и кремнисто-глинисто-карбонатными осадками, сформировавшимися в глубоководно-шельфовых обстановках западного борта Кожимской внутришельфовой впадины [1, 8, 10]. Условно комплексы пород впадин на шельфе (на примере Кожимской и Коротаихинской (Предпайхойской) палеовпадин) можно разделить на аллохтонные и автохтонные. Автохтонные, или фоновые, отложения представлены преимущественно бескарбонат-ными или слабоизвестковистыми аргиллитами, первичными силицитами (чаще радиоляритами и спикулитами) и редко — сильноглинистыми разностями пород карбонатного ряда или пелитоморфными известняками. Аллохтонные отложения представлены обломочными известняками, имеющими турбидитное происхождение или обвально-оползневую природу (характерно для бортов впадин). Турбидитная природа обломочных известняков с пограничного девонско-каменноугольного стратиграфического интервала на р. Изъяель диагностируется благодаря некоторым текстурно-структурным особенностям, характерным для цикла Боума [16]. В рассматриваемой части разреза наиболее характерно присутствие усеченных циклов. Например, в образце GER3-96 наблюдается последовательность литотипов, сопоставимая с элементами c, d и e цикла (рис. 6). Наиболее полные последовательности цикла Боума, характеризующиеся присутствием всех элементов ряда (от а до f), наблюдаются в подстилающей среднефаменской части разреза [1].

Непосредственно пограничные отложения на р. Изъяель в целом можно назвать «обогащенными» микроостатками организмов. Наибольшие концентрации наблюдаются исключительно в обломочных известняках (био- и литокластовые известняки и их вариации) и свя зываются авторами с посмертной сортировкой микроостатков и дальнейшим гидродинамическим обогащением. При этом иногда гидродинамическая концентрация микроскопических палеонтологических остатков (чаще ост-ракоды, конодонтовые элементы) достигает таких масштабов, что измеряется в процентах от основной массы породы. Например, в основании каменноугольной системы (Cottonwood Canyon Member) в известняках Мэдисон в Монтане (США) количество фосфата (P2O5) колеблется от 4 до 15 %, причем в типовом разрезе преимущественно конодонтовые элементы являются источником 4—6 % фосфата [25]. Однако процесс образования известняков Мэдисон имеет не турбидитную природу, как это предполагается для обломочных известняков разреза на р. Изъяель, а скорее связан с увеличением концентрации различных фосфатных форменных элементов путем перемыва и выноса более тонкой части из отложений на диастемах (так называемый процесс природного шлихования). В отложениях же, образованных плотностными потоками, концентрации конодонтовых элементов, в зависимости от гранулометрии обломочной части, могут быть на 2—3 порядка выше (до 9000 элементов на кг — устное сообщение А. В. Журавлева), чем в субавтохтонных или автохтонных. При этом концентрации разных по морфологии элементов в различных элементах цикла Боума варьируют. Наибольшие концентрации более гидравлически крупных P-элементов следует ожидать из нижних частей циклита (a, b и с), как это наглядно демонстрируется в комплексе конодонтов пробы 3-92ф, а S- и M-элементы преобладают в верхней части циклита (e) и фоновых осадках (f) [5].

Находки конодонтовых элементов рода Protognathodus являются типичными в разрезах, отложения которых формировались в пределах внешней части, бровки и внешнего склона карбонатной платформы [22]. Наибольшие концентрации отмечаются в пределах непосредственно внеш-

Условные обозначения (Legend)

... градационная текстура ' I ' (graded lamination)

субгоризонтальнослойчатая текстура (planar subparallel lamination)

WWW косая слоистость (cross lamination)

_____ грризонтально-

----- слойчатая текстура

(planar parallel lamination)

массивная текстура (massive structure)

Рис. 6. Строение карбонатного градационного циклита (слой 3-96)

Fig. 6. Structure of carbonate graded cycle (bed 3-96)

него склона карбонатной платформы. Аналогичная ситуация отмечается с распространением близкородственных конодонтов рода Gnathodus в турне [20]. На севере Урала и в Приуралье многочисленные прогнатодиды были обнаружены в единственном разрезе, который был сформирован в пределах внутреннего склона впадины на шельфе (или в пределах внешнего склона карбонатной платформы) [10, рис. 2]. В разрезах на рр. Кожим и Сывъю (Приполярный Урал) отмечаются единичные находки, которые могут быть обусловлены как местом обитания отдельных немногочисленных экземпляров рода в центральной части внутришельфовой впадины (краевая часть ареала?), так и их переотложением с турбидитными потоками с участков бассейна, расположенных гипсометрически выше. При переотложении основным источником карбоната, поступающего в седиментационные системы впадин на шельфе, являлся материал, накопившийся в относительно мелководных условиях на бровке склона, и материал, захваченный на склоне турбидитным потоком [2, 4, 9]. Конодонтовые элементы в таком процессе представляли собой некие структурные единицы (форменные элементы), которые переоткладывались совместно с обломочным материалом. При этом вариации в таксономическом составе «местных» автохтонных комплексов и переотложенных аллохтонных существенны. Это автоматически приводит к погрешностям в биостратиграфических, биофа-циальных и палеоэкологических построениях [9] и, в частности, ставит вопрос о безоговорочности выводов об условиях обитания представителей рода Protognathodus в Североуральском палеобассейне.

Граница девонской и каменноугольной систем в настоящее время устанавливается по появлению конодонтов вида Siphonodella sulcata . В частности, в разрезе на р. Изъяель положение границы установлено в средней части слоя 10 благодаря находкам как глобальных биостратиграфических маркеров ( Siphonodella sulcata ), так и региональных ( Polygnathus purus , Pseudopolygnathus primus ) в пробе 3-93а [8]. В качестве нового рабочего варианта био-стратиграфического маркера границы принят вид Protognathodus kockeli , следовательно, положение границы должно быть несколько ниже по разрезу в основании слоя 9 (проба 3-92ф). Однако, учитывая обломочную природу известняков, которые представляют собой единственный в разрезе уровень находки представителей рода Protognathodus , не исключается факт диахронного переотложения этих микроостатков, как и всего выделенного комплекса конодонтов на этом уровне. При этом границы биозональных подразделений и, как следствие, подразделений ОСШ сдвинуты стратиграфически выше.

Выводы

Таким образом, рассмотрен и детально палеонтологически и литологически охарактеризован фаменско-тур-нейский интервал уникального для нашей страны разреза на р. Изъяель, включающего находки многочисленных элементов рода Protognathodus. На севере Урала и Приуралья конодонты рода Protognathodus распространены в разрезах, отложения которых формировались в относительно глубоководных условиях на шельфе. При этом наибольшие концентрации приурочены к узкому фациальному поясу внешнего склона карбонатной платформы или внутреннего борта впадин на шельфе идентично мировым фациальным и стратиграфическим аналогам. Не исключается вероятность того, что протогнатодиды обитали гип сометрически выше (например, на бровке карбонатной платформы), а присутствие их многочисленных элементов на склоне и центральной части внутришельфовой впадины является результатом переотложения и гидродинамического обогащения плотностными потоками, учитывая турбидитную природу отложений, вмещающих эти конодонтовые элементы. Кроме того, авторы считают нецелесообразным использование вида Protognathodus kockeli в качестве регионального маркера границы между девонской и каменноугольной системами ввиду узкой фациальной приуроченности этой группы конодонтов, а также их немногочисленности (за исключением крайне редких случаев природного «обогащения»). В качестве наиболее подходящего регионального интерфациального абиотического маркера могут выступать трансгрессия или регрессия на уровне Хангенбергского глобального геологического события, которые достоверно опознаются в разрезах Североуральского региона [3, 7, 11 и др.]. Кроме того, все корреляционные построения будут обладать большей достоверностью ввиду изохронности подобных уровней.

Авторы благодарят М. А. Корнея и М. А. Торлопова за совместные полевые исследования; Е. В. Сокиран за предоставленные определения брахиопод; Я. А. Вевель за диагностику фораминифер и водорослей; А. С. Шуйского за качественные фотографии конодонтовых элементов на сканирующем электронном микроскопе. Также авторы выражают искреннюю благодарность А. В. Журавлеву и рецензентам за ценные советы и рекомендации, которые способствовали улучшению статьи.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00330.

Список литературы Уникальное местонахождение ранних представителей рода Protognathodus (конодонты) на гряде Чернышева

- Бушнев Д. А., Плотицын А. Н., Груздев Д. А., Бурдельная Н. С. Органическое вещество фаменских отложений южной части гряды Чернышева (разрез на р. Изъяель) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2017. Т. 12. № 3. http://www.ngtp.ru/rub/1/26_2017.pdf

- Еременко Н. М., Журавлев А. В. Литолого-генетическая типизация среднепалеозойских глубоководных отложений // Осадочные бассейны, седиментационные и постседиментационные процессы в геологической истории: Материалы VII Всероссийского литологического совещания. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2013. Т. I. С. 290-294.

- Журавлев А. В. Позднедевонское (Хангенбергское) событие // Использование событийно-стратиграфических уровней для межрегиональной корреляции фанерозоя России: Метод. пособие. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. С. 41-46.

- Журавлев А. В. Седиментационная модель области сочленения елецкой и лемвинской формационных зон Приполярного Урала в пограничном девонско-каменноугольном интервале // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012. Т. 7. № 4. URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf

- Журавлев А. В. Тафономия конодонтовых элементов в позднедевонско-раннекаменноугольных турбидитах севера Урала и Пай-Хоя // Литосфера. 2012. № 3. С. 14-21.