Уникальные находки редких растений в золотоордынском городе Укеке

Автор: Лебедева Е. Ю., Кубанкин Д. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются уникальные археоботанические находки из Увекского городища (соврем. г. Саратов; средневековый г. Укек), указывающие на широкие торговые связи золотоордынского города. Здесь обнаружены фрагменты готового блюда из вареного риса Oryza sativa, семена нута Cicer arietinum, инжира Ficus carica, винограда Vitis vinifera, барбариса Berberis vulgaris, кориандра Coriandrum sativum, скорлупки грецких орехов Juglans regia, а также фрагменты хлебных изделий.

Золотоордынский город укек, археоботанические исследования, редкие растения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328100

IDR: 14328100

Текст научной статьи Уникальные находки редких растений в золотоордынском городе Укеке

Проводящиеся в последние годы активные археоботанические сборы в культурных слоях золотоордынских городов приносят свои плоды. В этой краткой статье речь пойдет преимущественно о растениях, которые до настоящего времени не были известны в археоботанических материалах не только золотоордынских, но и каких-либо других археологических памятников на территории России. Многие из них можно отнести даже к категории экзотических, в том смысле, что естественной экологической средой для их выращивания являются удаленные от Поволжья регионы.

Археологический контекст

В 2010–2013 гг. археологической экспедицией Саратовского областного музея краеведения под руководством Д. А. Кубанкина проводились раскопки в центральной части Увекского городища, в христианском квартале золотоордынского города Укека. Общая площадь двух раскопов (III и IV) составила 195 кв. м при мощности слоя до 3,5 м. На этой территории обнаружены остатки фундаментов двух разновременных храмов, а также многочисленные культовые предметы: крестики, иконки, лампада ( Кубанкин , 2012. С. 184. Рис. 13, 14). Исследованный культурный слой отличается высокой концентрацией древнерусской керамики: в нижних горизонтах она достигает 26%, что для золотоордынских городов следует считать высоким показателем. Христианский квартал в целом датируется 1270–1360-ми гг. ( Кубанкин , 2014. С. 392).

Интересующий нас в рамках этой статьи объект – храм 1 – исследовался в 2010–2011 гг. Интерпретировать данную постройку в качестве храма позволяют частично прослеженная алтарная часть фундамента, находка каменного блока с резным крестом, многочисленные фрагменты фресок (Кубанкин, 2012. С. 179. Рис. 2; 3; 2014. С. 389. Рис. 1, 1). Нумизматический материал датирует его строительство 1280-ми гг., но уже в конце 1290-х – начале 1300-х гг. сооружение прекращает существование после разрушительного пожара. На мо- мент строительства здесь уже образовался культурный слой мощностью около 140 см. Исследована южная стена храма с частью апсиды, а также практически целиком южная пристройка. Площадь пристройки составляла не менее 40 кв. м, а под ней располагался крупный подвал, деревянные стены которого крепились к вкопанным в землю столбам; крупные дубовые столбы поддерживали также и потолочную конструкцию подземного сооружения.

Подвальное помещение изобиловало различного рода находками ( Кубанкин , 2012. С. 172,173, 180–183). Обнаружены многочисленные остатки обгоревших и частично сохранившихся деревянных изделий: ручка ковша из липы с протомой барса, кленовые резные пластины шкатулки, многочисленные кубки, чаши и прочие сосуды из ясеня, березы и липы. Парадный сервиз представлен импортными изделиями: не менее чем 15 кашинных сосудов из Передней Азии, четыре поливные чаши из Византии, светлоглиняный кувшин с бирюзовой глазурью по черепку из неизвестного центра, фрагменты стеклянного сосуда с позолотой и эмалью. Здесь же найдены хорезмийский тарный кувшин и «критский» пифос, фрагменты древнерусских горшков, куски обгоревшей ткани и меха, стеклянные и кашинные бусы, сердоликовая вставка. На некоторых из трапезундских амфор сохранились горелые подтеки или налипшая черно-бурая стекловидная масса, что указывает на возможное хранение в них вина и масла. Часть изделий, скорее всего, была изъята из подвала сразу же после пожара, остальные оказались в переотложенном виде разбросаны по площади всего помещения.

Визуальные археоботанические находки

В сгоревшем в пожаре подвале, помимо описанных выше находок, визуально обнаружено большое количество зерна – преимущественно проса и мягкой пшеницы, хранившихся в деревянных ларях, амфорах и, возможно, в другой таре. Детальная публикация всех находок уже готовится к печати, но здесь мы остановимся лишь на самых редкостных археоботанических материалах.

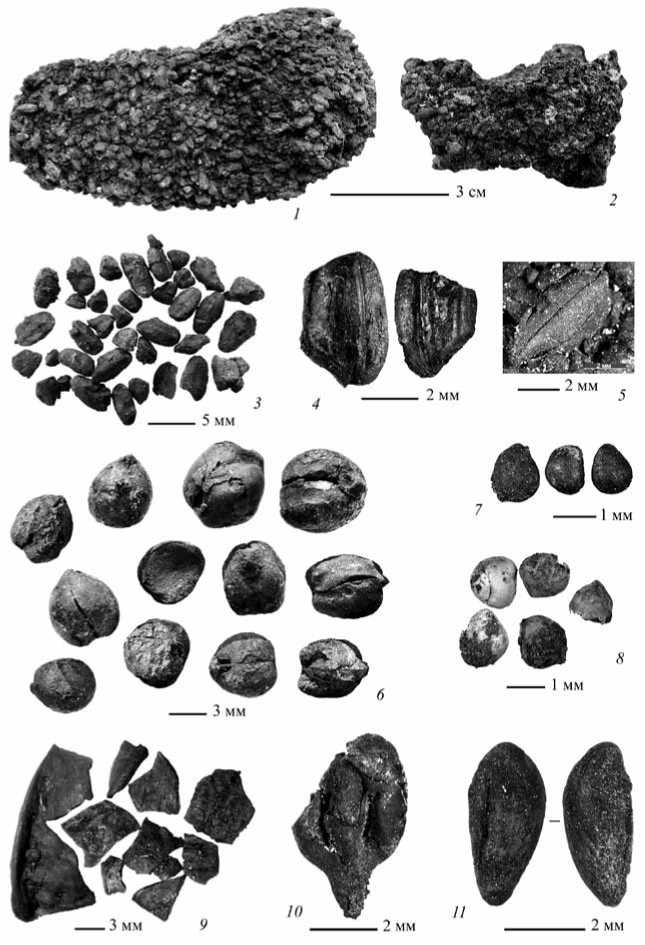

Рис ( Oryza sativa ). Спекшиеся обгорелые комки, в которых отчетливо прослеживаются фрагментированные зерна злаков были собраны в кв. 2Д при разборке пласта 160–180 см. Внешне объекты походили на куски сгоревшей каши (рис. 1, 1, 2 ). Четыре из пяти обломков с максимальными размерами 4–5 см представляли собой пористую массу, в которой неравномерными включениями присутствовали зерна злаков, чаще – по поверхностям. Очень важно, что на этих фрагментах отчетливо засвидетельствованы следы обгорелой древесины, а на одном она хорошо сохранилась и производит впечатление обработанной (край деревянного блюда или миски). Самый крупный обломок (10 × 5 × 2,5 см) больше всего напоминал скопление спекшихся зерновых фрагментов, плотно прижатых друг к другу. Однако отколовшиеся от него кусочки обнаружили сходную матрицу – пористую массу, но представленную более тонким слоем. Обсыпавшиеся фрагменты зерен были совершенно аморфными, как будто оплавленными, со сглаженными сколами – признак того, что зерно, безусловно, было раздроблено в древности. Встречались и целые зерновки, но столь же аморфные, как и фрагменты (рис. 1, 3 ). Такая структура комков и отдельных зерен подтверждает предположение о том, что мы имеем дело с готовым блюдом из вареного риса (кашей?).

Рис. 1. Археоботанические находки из Увекского городища

1, 2 - фрагменты сгоревшей пищи (каши?) из вареного риса Oryza sativa ; 3 - «оплавленные» целые и фрагментированные зерновки риса из каши; 4 – целая и фрагментированная зерновка риса, сгоревшие в чешуях; 5 – зерновка риса в чешуях из обломка каши; 6 – семена нута Cicer arietinum ; 7 – карбонизированные семена инжира Ficus carica ; 8 – некарбонизированные семена инжира; 9 – фрагменты скорлупок грецкого ореха Juglans regia ; 10 – семя винограда Vitis vinifera ; 11 – семя барбариса Berberis vulgaris

Таксономическая верификация зерна, раздробленного до сгорания, часто бывает весьма затруднительной ( Valamoti , 2002), а в нашем случае оно было еще и вареным. Определить принадлежность найденных зерен рису Oryza sativa помогло то, что зерно было не слишком тщательно очищено от чешуй, благодаря чему одна целая зерновка и несколько фрагментов из числа обсыпавшихся из комков оказались не столь сильно деформированы варкой и сохранили характерные для этого злака морфологические признаки (рис. 1, 4 ). Кроме того, целая зерновка в чешуях, включенная в один из комков (рис. 1, 5 ), и несколько небольших фрагментов самих чешуй подтверждают это видовое определение.

Нут ( Сicer arietinum ), который иногда называют турецкий или бараний горох, был обнаружен визуально и представлен в пяти образцах (местонахождениях), собранных на разной глубине (в пластах 160–220 см) преимущественно в кв. 2Д, частично 2Г. Семена нута отличатся округло-угловатой формой, но близ зародыша вытягиваются, образуя своеобразный «клювик», поверхность в редких случаях гладкая, чаще – ямочно-бугорчатая (рис. 1, 6 ). Длина семян из Укека варьирует в диапазоне от 5,5 мм до 8,6 мм, в среднем – 6,7 мм (по измерению 91 семени). Лишь один образец содержал не менее 120 семян, тогда как остальные – от 4 до 7, что позволяет предполагать единственное место хранения, а рассеивание обугленных семян произошло при разрушении сооружения. Семядоля нута обнаружена также в одной из флотационных проб.

Археоботанические находки из флотационных образцов

Несмотря на то, что при раскопках было обнаружено множество зерновых скоплений, в 2011 г. по окончании работ из некоторых стенок раскопа было отобрано еще 20 образцов для флотации. Эти пробы охватывали все стратиграфические горизонты исследованного участка городища, хотя большинство из них оказались приуроченными к самому интересному объекту раскопок – подвалу в пристройке к храму 1.

Инжир ( Ficus carica ) зафиксирован в 5 из 20 образцов. Его семена обнаружены как в карбонизированном (3 экз.), так и в необугленном состоянии (7 экз.: рис. 1, 7, 8 ). Последние, на наш взгляд, также являются древними, а не интрузивными современными. Считается, что высушенные (dessicated) семена могли сохраняться в памятниках с сухим слоем в зоне умеренного климата при использовании их в строительных материалах ( Ernst, Jacomet , 2005; van der Veen , 2007); имеются ввиду исключительно средневековые поселения. Возможно, и наши находки как-то связаны со строительной деятельностью и могли оказаться случайно в скрепляющих растворах: один образец с 5 необугленными семенами происходит из предматерикового слоя с внешней стороны стены храма, а вторая проба (2 семени) отобрана из слоя, перекрывавшего это сгоревшее сооружение и подстилающего построенное на его месте новое здание. Непосредственно к слою заполнения подвала относятся два карбонизированных семени инжира – то немногое, что осталось от сгоревших плодов.

Грецкий орех ( Juglans regia ) обнаружен в двух образцах в виде 14 обугленных фрагментов скорлупок (эндокарпия). Все находки связаны с подвалом храма 1 (рис. 1, 9 ).

Виноград ( Vitis vinivera ssp. vinifera ). Два семени винограда – одно карбонизированное (рис. 1, 10 ), другое необугленное, но сильно фрагментированное, – найдены в той же пробе, что и пять некарбонизированных семян инжира.

Барбарис ( Berberis vulgaris ) представлен одним семенем из слоя пожара в подвале пристройки к храму 1 (рис. 1, 11 ).

Кориандр ( Coriandrum sativum ). Один полуплодик (мерикарпий) без плодовой оболочки обнаружен в той же пробе.

Нельзя не отметить еще одну редкостную для археологии находку – фрагменты хлебных изделий . Они зафиксированы в пяти местонахождениях и принадлежали как минимум двум, а возможно, и трем хлебным продуктам, различающимся по составу теста.

Обсуждение

Исключая виноград и грецкий орех, все перечисленные выше растения обнаружены в России впервые1 и уже поэтому могут считаться уникальными. Но гораздо важнее, что большинство из них, без сомнения, были импортными. Ныне лишь барбарис и кориандр произрастают в Саратовской области, причем оба разводятся и дичают ( Еленевский и др. , 2009). Скорее всего, и в Укеке XIII–XIV вв. они были импортными специями, хотя кориандр и могли выращивать на огородах. Рамки этой статьи не позволяют рассмотреть детально возможные регионы поставки каждого вида этих экзотических растений, заметим лишь, что это очень широкий ареал – от Китая на Востоке до Средиземноморья на Западе, включая Переднюю и Центральную Азию, Кавказ и Причерноморье.

Разнообразный товар, обнаруженный в подвале пристройки к храму 1, заставляет предположить, что это было крупное хранилище и, возможно, не только храма, но и всей общины. Известно, что купцы в средневековых городах сдавали свои товары на хранение в подвалы церквей ( Карпов , 1997. С. 12). Примечательно, что помимо парадной и тарной посуды, тканей и украшений, здесь хранились припасы зерна и даже готовая пища – каша и хлеб. Последнее заставляет предполагать приготовление и потребление пищи в непосредственной близости от места их обнаружения. Попасть же в подвальное помещение еда могла после разрушения в результате пожара расположенных над ним и ныне не сохранившихся помещений, типа трапезной.

Проведенные исследования показали важность и необходимость проведения работ по флотации культурного слоя в городских центрах. Они в очередной раз подтверждают, что археоботанические материалы – не менее значимый археологический источник, чем вещевые находки. Плоды и семена растений, найденных на Увекском городище, являются ярким свидетельством широких торговых связей золотоордынских городов.

Список литературы Уникальные находки редких растений в золотоордынском городе Укеке

- Еленевский А.Г., Буланый Ю.И., Радыгина В.И., 2009. Определитель сосудистых растений Саратовской области. Саратов: ИП Баженов. 248 с.: 15

- Карпов С.С., 1997. Когда и как возникла Тана?//Византийский временник. Т. 57. С. 5-18

- Кубанкин Д.А., 2012. Русская община золотоордынского города Укека//Поволжская археология. № 1. С 172-189.

- Кубанкин Д.А., 2014. Христианский квартал золотоордынского города Укек по материалам раскопок 2010-2013 гг.//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани (20-25 октября 2014 г.)/Ред. А.Г. Ситдиков и др. Т. III. Казань: Отечество. С. 388-393.

- Ernst M., Jacomet S., 2006. The value of archaeobotanical analysis of dessicated plant remains from old buildings: methodological aspects and interpretation of crop weed assemblages//Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 15. P. 45-56.

- Valamoti S.M., 2002. Food remains from Bronze Age Archondiko and Mesimeriani Toumba in northern Greece?//Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 11. P. 17-22.

- van der Veen M., 2007. Formation processes of desiccated and carbonized plant remains -the identification of routine practice//Journal of Archaeological Science. Vol. 34. P. 968-990.