Уникальные навершия из святилища у ст. Тенгинской

Автор: Канторович А.Р., Эрлих В.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327952

IDR: 14327952

Текст статьи Уникальные навершия из святилища у ст. Тенгинской

В 2000-2002 гг. работами Кавказской археологической экспедиции Государственного музея Востока под руководством одного из авторов были исследованы три подкурганных святилища, расположенные на некрополе II

Тенгинского городища (ст. Тенгинская Усть-Лабинского р-на Краснодарского края). Эти курганы, давшие интересный материал, наглядно демонстрируют продолжение традиции меотских святилищ уже во второй половине IV в. до н.э.

Один из вышеупомянутых курганов-святилищ - курган 2 Тенгинского могильника — был раскопан в 2001 г. Курган был ограблен на уровне подошвы, но ограбление не затронуло большую центральную яму с находившейся внутри деревянной конструкцией полуземляночного типа, причем ни в насыпи, ни в яме не прослеживалось никаких следов человеческих захоронений. Выступающие из ямы столбы, сохранившиеся на высоту 0,5-0,6 м, очевидно, поддерживали деревянный каркас-раму, служивший основой камышового перекрытия. Яма была преднамеренно засыпана землей. Верхний слой засыпки был выложен галькой, на которой, вероятно, совершались некие ритуальные действия, ибо именно здесь обнаружена большая часть находок (наконечники стрел, фрагменты панцирей, золотые бляшки, фрагменты керамики, кости жертвенных животных и т.п.), причем грабители остановились именно на этом уровне.

К этой галечной конструкции с востока примыкала конская могила - по-лукольцевой ров, в котором находилось погребение жертвенных животных (24 лошадей и 6 молодых особей крупного рогатого скота). Ров имел мощное деревянное перекрытие из дубовых досок и бревен.

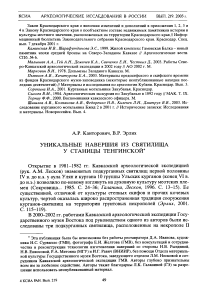

На перекрытии рва в юго-восточной части кургана были обнаружены четыре ажурных литых навершия (три бронзовых и одно бронзовое с железными заклепками), которым и посвящена эта статья.

Навершия лежали попарно. Первая пара состояла из бронзового (в дальнейшем - навершие 1; рис. IVa; 1, 7) и бронзового с железными заклепками (в дальнейшем - навершие 4; рис. IV6; 1,4), лежавших верхней частью по направлению к центру кургана, втулками на юго-восток. Вторая пара находилась западнее первой, практически строго на юг от центра кургана, на южном конце перекрытия конской могилы. Она состояла из пары симметричных наверший - далее навершия 2 (рис. IVe; 1, 2) и 3 (рис. ГУг; 1,5),- также лежавших верхней частью к северу (к центру кургана), а втулками на юг. Расстояние между двумя парами наверший составляло около 1,5 м.

Все навершия плоские, имеют втульчатый насад. У навершия 1 втулка подпрямоугольная в сечении, в ней сохранились остатки древка. У остальных наверший втулка имеет овальное или округлое сечение. Размеры наверший - 24,5 х 17 см (навершие 1), 27 х 16,5 см (2), 26,5 х 16,5 см (3) и 24,7 х 14,5 см (4).

На одной из сторон каждого навершия изображена обособленная профильная голова благородного оленя с пышными вертикальными ажурными рогами, трансформированными в дополнительные зооморфные изображения. Анатомические детали обрисованы с помощью углубленных линий или моделированы отверстиями. Втулки также задействованы в общей изобразительной схеме, ибо выполняют роль шеи оленя. При этом наиболее тонким и качественным является изображение на навершии 1. В силу уникальности и сложности каждое из данных изображений требует подробного описания.

Навершие 1 (рис. IVa; 1,7). Шея оленя (втулка навершия) переходит в уплощенную скульптурную голову, ориентированную влево, от которой вверх отходят плоские ажурные рога. На боковой грани втулки - задней стороне оленьей шеи - находится вертикальная полоса-“елочка”, очевидно, изображающая шерсть на загривке оленя. На противоположной боковой грани втулки - передней стороне оленьей шеи - прослежена вертикальная волнистая линия из S-видных фигур, возможно, декоративная имитация линии шерсти вдоль нижнего края шеи оленя, часто изображаемой в искусстве скифского звериного стиля с помощью гладкой рельефной линии или “жем-чужника”.

Олень крутолобый, с небольшой овальной мордой, подпирающей передний рог, с преувеличенным ухом, направленным наискось вверх и подпирающим заднюю часть рогов. Глаз оленя крупный, овальный, образован замкнутой линией, переходящей в завиток, имитирующий слезницу. Ноздря моделирована завитком, рот - дуговидной линией; зубы не показаны. Ухо оленя выполнено в виде перевернутой головы хищной птицы с крутым лбом, ступенчатой преувеличенной восковицей и узким спирально закрученным клювом. Лобно-глазная часть птицы отграничена от следующей воскович-ной части волнистой линией, закрученный конец которой образует птичий глаз. Аналогичным образом восковица на плоскости отделена от клюва, нижний край которого также обрисован углубленной линией.

Кожно-шерстная складка, отделяющая голову оленя от шеи, также трансформирована в перевернутую птичью голову с крутым лбом, преувеличенной ступенчатой восковицей и спирально закрученным клювом. Контур птичьей головы образован углубленной линией. Аналогичной линией моделирован округлый глаз птицы и очерчен нижний край восковицы. Ниже этой птичьей головы на шее оленя проведена горизонтальная волнообразная линия.

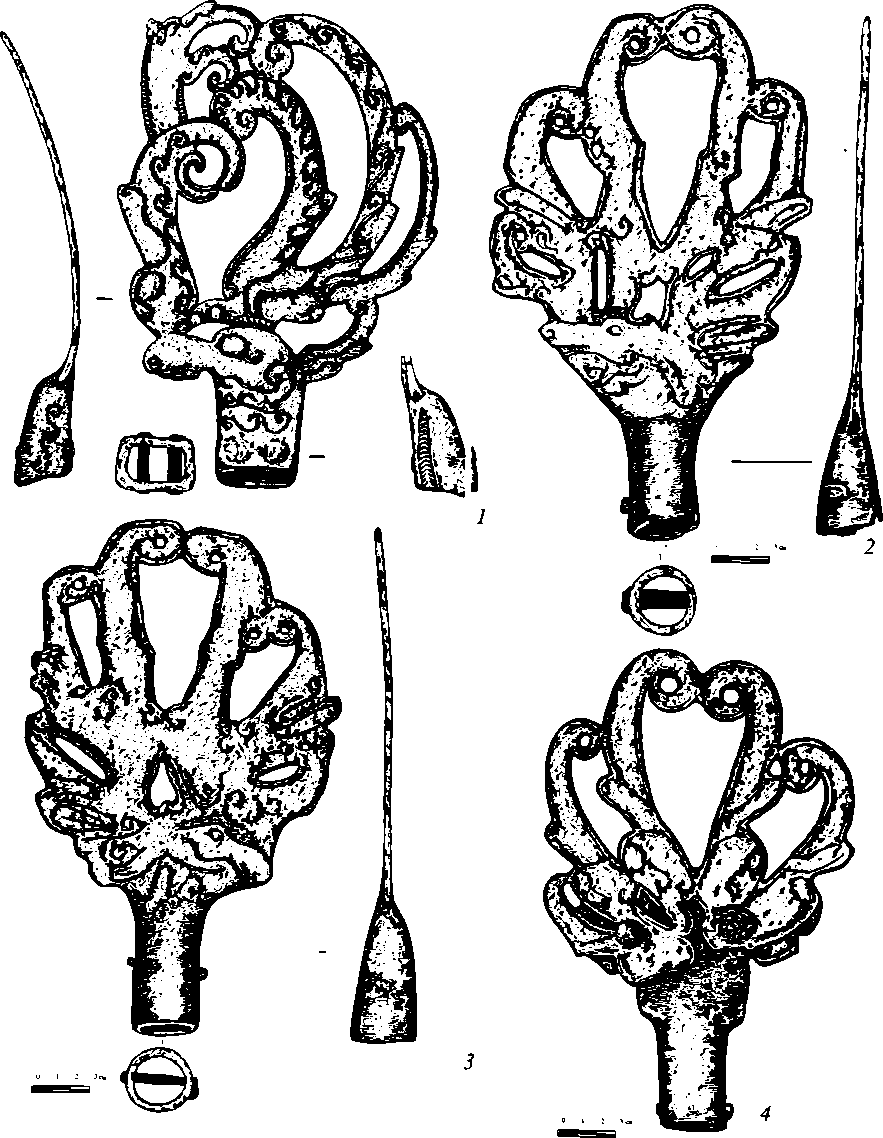

Рога оленя состоят из четырех загнутых на конце отростков - переднего и трех задних, упирающихся окончаниями друг в друга. Все отростки исходят из единого корня, моделированного в соответствии с натурой в виде дуговидной рифленой полоски над теменем оленя (рис. 1,7; 2А).

Передний рог направлен от корня вперед и затем, опираясь на нос оленя, переламывается под прямым углом и идет вверх, превращаясь в голову хищной птицы с крутым лбом, ступенчатой восковицей и длинным клювом, спиралевидно закручивающимся на конце и упирающимся в окончание первого из задних рогов оленя. Крупный глаз данной птицы соразмерен глазу описываемого оленя и моделирован аналогично, с аналогичной слезницей. Нижняя часть восковицы изображена с помощью углубленной линии. Контур клюва дублирован дополнительной линией, каковая по верхнему краю полностью соответствует внешним очертаниям, а по нижнему краю клюва до его завитка представляет собой волнистую линию из S-видных фигур, причем левый край этой линии, переходя во внешний контур, образует завиток, маркирующий щеку птицы (рис. 1,7; 2А, 7).

Сам же передний отросток оленьих рогов продолжается и выше этого клюва, теперь уже в виде шеи и головы грифона или иного фантастическо-

Рис. 1. Прорисовка изображений на навершиях 1 (7), 2 (2), 3 (3), 4 (4)

го хищника со спирально загнутыми клювовидными челюстями, нижняя из которых упирается в окончание первого из задних рогов оленя, а верхняя -в окончание второго заднего рога. Шея данного животного обрамлена вдоль верхнего и нижнего контура рифлеными полосами, образованными углубленными линиями и, возможно, маркирующими шерстную складку на шее. Ухо грифона выступает в профиле над его лобно-теменной частью и моделировано трехлепестковой перевернутой пальметкой. Глаз грифона овальный, с завитком-слезницей. Аналогичная линия отграничивает снизу восковицу. Контуры верхней и нижней челюстей клюва также подчеркнуты углубленной линией. При этом нижняя челюсть превращена в дополнительную голову хищной птицы с овальным глазом и ступенчатой восковицей, представляющую собой и в композиции, и в трактовке деталей уменьшенное подобие верхней челюсти. Линия, идущая вдоль нижнего края нижней челюсти, образуя у своего основания завиток, маркирует тем самым щеку грифона (рис. 1,7; 2А, 2).

Задние рога композиционно противопоставлены переднему рогу и также зооморфно трансформированы, поскольку сливаются в единую композицию, представляющую собой условно-полнофигурное изображение стилизованного грифона с выпяченной грудью, с дуговидно изогнутыми шеей и крыльями. В этой композиции первый из задних отростков оленьих рогов играет роль передней части грифона (голова, шея, грудная часть), второй и третий - роль крыльев грифона, а единое основание задних рогов - сведенное к минимуму туловище со схематичными атрофированными ногами.

Данный грифон клювоголовый (рис. 2А, За), с гребнем, соответствующий, за некоторыми исключениями, иконографии грифона позднегреческого типа, хотя и трактованный в духе скифо-меотской изобразительности. Клюв грифона, образованный завитком и подчеркнутый углубленной линией, упирается в противостоящий ему завиток клюва птицы, формирующего нижнюю часть переднего отростка оленьего рога. Вдоль всего верхнего края шеи грифона идет линия, от которой вниз отходят овы, образующие единую полосу, являющуюся ничем иным, как обозначением гребня грифона, который мастер был вынужден изобразить в плоскостном варианте, очевидно, не имея возможности сделать это рельефно. Как известно, в канонической греческой иконографии гребень идет вдоль всей шеи, переходит затем на голову, проходит по темени между ушей и завершается над глазом, причем завершающий выступ часто обособлен и имеет очертания небольшого рога: ср., например, голову грифона на рукояти махайры из Семибратнего 3 кургана (Черненко, 1973. С. 71. Рис. 4), головы грифонов на уздечных распределителях из Филипповских курганов (The Golden Deer of Eurasia, 2000. Fig. 10) или на деталях саркофага из Большой Близницы (Артамонов, 1966. Табл. 312). Нельзя исключить, что и описываемый полнофигурный тенгинский грифон наделен этим роговидным выступом, завершающим гребень. Роль этого выступа (другой вариант - торчащего уха), возможно, выполняет упирающаяся в темя данного грифона противонаправленная ему загнутая нижняя челюсть вышеназванной обособленной головы грифона, в которую превращена верхняя часть переднего отростка оленьего рога.

■J SOOZ ‘61? 1ЛЧЯ HVd HHJOVOHXdV У±Л±И1ЭНИ КИНЭТЛЗООЗ HHNlVdN

Примечательно, что именно под этим выступом-гребнем (или выступом-ухом), на самой плоскости головы полнофигурного грифона располагается его предполагаемый глаз, в роли которого выступает четвертая от начала ова, наделенная завитком наподобие слезницы. Вместе с тем овы продолжаются и перед предполагаемым глазом, по поверхности клюва грифона. Здесь они либо обозначают обыкновенное продолжение гребня в силу отступления мастера-“варвара” от традиционной иконографии позднегреческого грифона, либо маркируют клюв, как это иногда практиковалось в иконографии переднеазиатского грифона, а также хищной птицы и грифо-барана в скифском зверином стиле начиная с эпохи архаики: см., например, изображения из Кармир-Блура, Зивие, Грушевки, Аксютинцев, Мельников-ки и т.д. (Шкурко, 1982. С. 3. Табл. 1, 1,2, 5,13,19, 20).

Мы не вправе исключить и другой вариант интерпретации данного полнофигурного изображения грифона (рис. 2А, ЗЬ). Возможно, мастер стремился показать его с огромной раскрытой пастью, для чего задействовал весь клюв противостоящей ему птицы, трансформирующей нижнюю часть переднего отростка оленьего рога. В таком случае перед нами предстает грифон с дуговидно изогнутыми челюстями, в совокупности образующими полукруг, и с высунутым, закрученным вверх языком; как мы знаем, в таком духе выполнялись скифские реплики с архаичных греко-восточных (“ориен-тализирующих”) грифонов начиная еще с VII в. до н.э. - см. келермесские навершия из кургана 3/Ш, подражающие грифонам на диадеме и на ритоне из того же комплекса (Галанина, 1997. С. 156,161, 229. Кат. № 46. Табл. 61), -и до IV в. до н.э. включительно. С этой точки зрения тенгинскому грифону особенно близки и иконографически, и территориально грифоны, оформляющие псалии и налобники IV в. до н.э. из ст. Кужорской в Адыгее (НМА № 11501/18, 11501/20). Роль глаза тенгинского грифона в такой ситуации должна играть не четвертая, а вторая от начала ова, наделенная, так же как и четвертая, завитком наподобие слезницы.

В остальном интерпретация полнофигурного изображения грифона однозначна. Спереди его шея и грудь также акцентированы по контуру углубленной линией, которая в месте перехода грудной части в переднюю ногу образует завиток, отграничивающий грудь. Тем самым мастер показывает, что выпяченная грудь грифона переходит уступом в выступающую вперед переднюю ногу. Роль этой передней ноги выполняет начальная часть вышеописанного переднего отростка оленьих рогов (от корня рогов до места, где рог, опираясь на нос оленя, переламывается вверх под прямым углом). Фактически вся эта нога грифона сведена к преувеличенной лапе с четырьмя когтями, изображенными с помощью четырех ов. Именно так можно объяснить присутствие данных ов в исследуемой композиции, ибо эта деталь не имеет никакого иного оправдания с точки зрения анатомии как основного образа оленя, так и дополнительного образа грифона.

Вторая передняя нога грифона также изображена крайне условно и примитивно, с помощью двух волнистых линий. Эти линии начинаются от спины грифона между шеей и крылом и идут по его туловищу, сближаясь и изгибаясь, изображая сужение и изгиб ноги и упираясь в перпендикулярную им дуговидную рифленую полоску корня оленьих рогов, который тем самым задействуется в композиции грифона в роли лапы с когтями. Аналогичная рифленая полоска помещена и в основании второго и третьего из задних отростков, где она совершенно не оправданна с точки зрения анатомии основного образа навершия (оленя), но находит объяснение как лапа грифона, вернее, сдвоенные лапы, ибо именно ими оканчиваются сдвоенные задние ноги грифона, моделированные аналогично второй из передних ног.

Второй из задних отростков оленьего рога, как уже сказано, выполняет роль переднего крыла грифона. Крыло повторяет линию грифоньей шеи и, закручиваясь вперед (завиток подчеркнут углубленной линией), упирается в нее. По всей длине крыла проходит волнистая линия из S-видных фигур, причем в основании крыла эта линия переходит в ломаную линию, обозначающую передний край первой из задних ног. Параллельно этой ломаной линии ниже ее идет аналогичная линия, обозначающая задний край данной ноги и одновременно передний край второй из задних ног. Ниже проходит еще одна такая линия, обозначающая задний край второй из задних ног. Эти сдвоенные ноги, как уже сказано, переходят в единую лапу, обозначенную рифленой полоской.

Наконец, третий из задних отростков оленьих рогов, будучи меньшего размера и повторяя очертания второго отростка, упирается в него, закручиваясь на конце. Вдоль краев этот отросток оконтурен углубленной линией, которая в основании переходит в вышеупомянутую линию заднего края последней ноги грифона. В отношении функции данного отростка в композиции изображения - элемента трансформации - можно выдвинуть две версии. Это либо второе крыло, либо торчащий хвост. Скорее всего, верна первая версия, учитывая композиционный канон изображения грифона на вазах “керченского стиля”, которые являются наиболее вероятным композиционным прототипом для данной фигуры грифона (рис. 2Б, 1, 2). На этих вазах хвост грифона опущен и пропущен между задних ног, что заставляет в нашем случае думать, что в роли грифоньего хвоста задействовано ухо оленя -основного персонажа навершия, — на которое опирается задний отросток рогов этого оленя. В этом контексте находит себе объяснение и странная позиция второй из передних ног грифона на тенгинском навершии, почему-то начинающейся от спины животного. Эта нога явно представляет собой подражание ноге седока, изображаемого в ряде композиций на грифоне или на коне на тех же “боспорских” вазах и на других предметах с изображениями в греческом стиле (рис. 2Б, 1,2); отсутствие самого седока на тенгинском изображении и завершение данной ноги хищной лапой свидетельствуют о том, что создатель тенгинского навершия либо не разобрался в греческом образце, либо, что вероятнее, использовал эту иконографию в собственных целях, не имея возможности как-либо иначе воспроизвести ногу грифона, ибо был связан фактурой навершия и требованиями основного изображе- ния - оленьей головы с рогами. В свою очередь, обе задние ноги тенгинско-го грифона композиционно сходны с его второй передней ногой, поскольку были трактованы уже по ее подобию. Показательно, что в графических приемах передачи гребня и оперения грифона использованы декоративные элементы греческого искусства этого времени: редуцированные овы и бегущая волна из волют. Это лишний раз подтверждает наше предположение о близком знакомстве мастера с греческой вазописью, а возможно и с ювелирным искусством, где последний элемент употреблялся еще чаще и откуда он проникал и в изображения скифского звериного стиля (ср., например, трактовку рогов оленя на золотой обивке деревянной чаши из Елизаветовского могильника см.: The Golden Deer of Eurasia, 2000. Fig. 148).

Как бы то ни было, превращение рогов оленя в целую фигуру грифона в данном иконографическом решении беспрецедентно, хотя сам по себе такой прием использован на щитке псалиев из ст. Кужорской, где рога оленя трансформированы в парные геральдические фигуры грифонов, но в совершенно иной трактовке, нежели на тенгинском навершии (Шедевры... 1987. Кат. № 23. Рис. 18). В нашем же случае наиболее близкими в композиционном отношении данному изображению грифона, как уже сказано, представляются фигуры грифонов на распространенных в Боспорском царстве расписных вазах “керченского стиля” второй половины IV в. до н.э. (Кобылина, 1951. Рис. 5, 1; 6, 3, 4; 7; Шталь, 2000. С. 150. Кат. № 56а; С. 152. Кат. № 60а, 64а; С. 154. Кат. № 62а; С. 155. Кат. № 63а; С. 156. Кат. № 65а). На этих вазах, близких тенгинскому комплексу в пространственном и хронологическом отношении, мы встречаем такого же остановившегося на ходу или привставшего на задние лапы грифона с выпяченной грудью и дуговидно изогнутой, отклоняющейся назад шеей. В особенности примечательны те сцены, в которых грифон предстоит коню с седоком, ибо именно голове этого коня соответствует в тенгинской композиции обособленная голова грифона, трансформирующего верхнюю часть переднего отростка рогов (Шталь, 2000. С. 154. Кат. № 62а). Таким образом, находит себе аналогию вся композиция трансформированных рогов тенгинского оленя, а не только три задних отростка, образующие целого грифона.

Кроме того, в рассматриваемом изображении на навершии 1 можно усматривать еще один факт зооморфной трансформации. Ступенчатость задних отростков оленьих рогов, которая не может найти объяснения в требованиях иконографии формируемого ими грифона, заставляет предположить, что эти отростки, как и передний, являются одновременно птичьими головами. В отношении переднего из этих отростков это менее очевидно, поскольку глаз соответствующей птицы в изображении не представлен, но в целом весь этот рог имеет очертания птичьего клюва со ступенчатой восковицей. В отношении среднего из задних отростков можно говорить об этом с большей уверенностью, учитывая наличие в его основании (ниже рифленой полоски/лапы) полуовального завитка с отходящим от него дуговидным углублением. Эта деталь, не оправдываемая ни иконографией образа трансформируемого оленя, ни иконографией образа трансформирующего грифона, может быть квалифицирована лишь как глаз птицы, клюв которой собственно и образован средним из задних оленьих рогов. Лобная часть этой птицы, расположенная прямо над глазом (если рассматривать на-вершие в перевернутом виде), переходит уступом в восковицу, которая спускается двумя ступеньками к клюву. Что касается последнего из задних отростков оленьих рогов, роль глаза соответствующей ему птичьей головы может выполнять либо завиток уха оленя, подпирающего данный отросток (в таком случае восковица этой птичьей головы также является двуступенчатой), либо, что вероятнее, нижний выступ этого отростка, на котором завиток обрамляющей линии образует нечто вроде глаза.

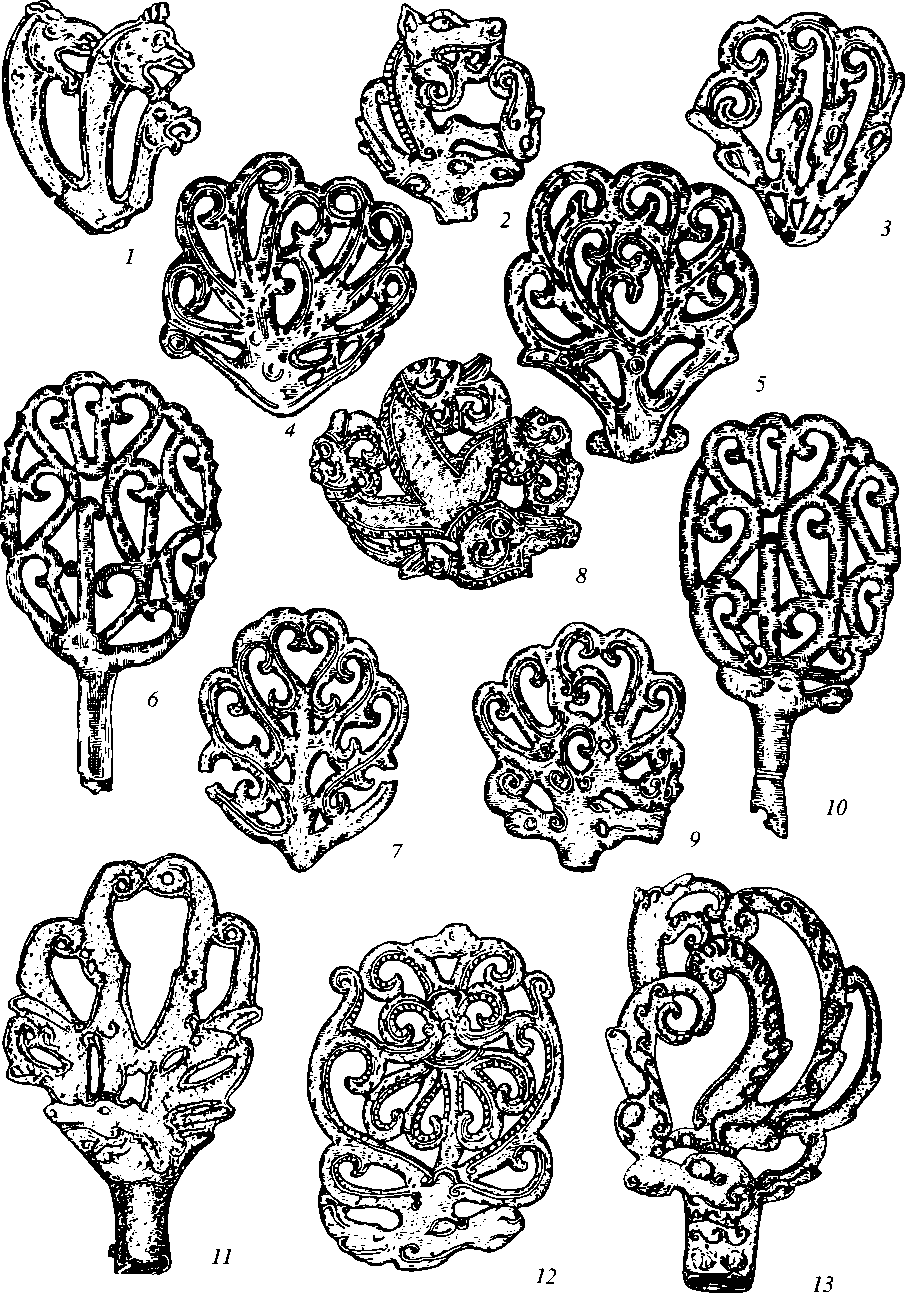

Навершие 2 (рис. IVe; 1, 2). Голова оленя, также ориентированная влево, дана не скульптурно, а обрисована углубленной линией (с оставлением свободного пространства) на поверхности трапециевидной плоской фигуры, сходной по контуру с головой оленя на навершии 1 и подчеркнутой углубленной линией по низу - соответственно тому, как оконтурена складка шерсти под головой оленя на навершии 1. В результате выступы, аналогичные выступам навершия 1, моделирующим носовую часть и ухо, остались незаполненными и стали композиционной основой для размещения дополнительных отростков рогов спереди и сзади, в результате чего количество отростков достигло здесь шести. Вся же композиция в целом построена по законам осевой симметрии, причем ось эта проходит по вертикали посередине втулки, разделяя рога на две симметричные группы по три последовательно нарастающих отростка, средние из которых - крупнейшие - упираются друг в друга завитками.

Глаз овальный, лоб покато переходит в носовую часть, ноздря дана завитком, рот - прямой линией, пересеченной короткими косыми штрихами (имитация зубов?). Щека маркирована завитком. Шерсть под мордой, как и на навершии 1, трансформирована в перевернутую птичью голову с петлевидным глазом, ступенчатой восковицей и загнутым клювом, однако здесь эта голова выглядит уже не как результат превращения, а как следствие механического присоединения. От щеки оленя наискось вниз отходит линия, образующая удлиненную петлю и, возможно, имитирующая ухо оленя.

Над глазом на темени оленя моделирован, в соответствии с натурой, корень рогов в виде короткой полоски-“елочки”. Однако из этого корня берет начало только крупнейший из передних отростков рогов. Все рога по контуру обведены линиями и трансформированы в птичьи головы, детали которых оформлены углубленными линиями. Первый, наименьший из передних отростков рогов отходит наискось вперед от морды оленя и оформлен в виде птичьей головы с крутым лбом и загнутым клювом, образующим в месте изгиба круглое отверстие. Глаз птицы овальный, с отходящим назад завитком слезницы. Восковица не выделена. Клюв по контуру обведен линией.

Второй по счету из передних отростков рогов, более крупный, отходит вверх от морды оленя и в своей основной части оформлен в виде птичьей головы со ступенчатой восковицей и загнутым клювом, образую щим в месте изгиба круглое отверстие. Лобная часть практически не выделена, поскольку этот участок задействован для оформления клюва птицы на первом отро-

(стке рогов. Глаз птицы овальный. Восковица и клюв по контуру обведены . линиями. Щека оформлена завитком.

Третий по счету из передних отростков рогов, крупнейший из них, отхо-, дит вверх из корня от морды оленя, изломан и в своей верхней части оформ-. лен в виде птичьей головы с загнутым клювом, образующим в месте изгиба круглое отверстие. Возможно, глазом этой птицы следует считать овальную । фигуру в нижней части отростка, однако более вероятно, что это смещенная щека, тогда как глазом является овал с отходящим от него назад завитком ■ слезницы, помещенный выше излома перед круглым отверстием. В любом случае восковица не выделена. Клюв по контуру обведен линией.

Крупнейший из задних отростков рогов оленя также изломан и оформлен в виде птичьей головы с загнутым клювом и выступающей восковицей. Глаз птицы овальный, с отходящим назад завитком слезницы. Клюв по контуру обведен линией, образующей в середине у нижнего края клюва завиток непонятного назначения. В месте загиба клюва круглое отверстие.

Следующий за ним задний отросток оленьих рогов оформлен в виде птичьей головы с крутым лбом, ступенчатой восковицей и загнутым клювом. Глаз птицы овальный, с отходящим назад завитком слезницы. Восковица и клюв по контуру обведены линиями. В месте загиба клюва круглое отверстие. Щека оформлена завитком.

Последний, наименьший из задних отростков оленьих рогов оформлен в виде птичьей головы со слабо выделенным лбом, ступенчатой восковицей и загнутым клювом. Глаз птицы удлиненно-овальный, схематичный. Восковица и клюв по контуру обведены линиями.

В целом изображение на навершии 2 было, несомненно, подражанием изображению на навершии 1.

Навершие 3 (рис. IVz; 1, 3). Изображение на нем по общему контуру, композиционно, в трактовке и в моделировке деталей очень близко изображению на навершии 2, поэтому ниже приводится лишь список его отличий от последнего. Голова оленя ориентирована не влево, а вправо; морда копытного, скорее, лосиная, поскольку изломана на конце под тупым углом, однако рога по-прежнему оленьи, в силу чего мы будем условно именовать его оленем; вместо птичьей головы под мордой оленя представлены волнистые линии; ухо отображено более четко, с овальным внутренним контуром; корень рогов полностью смещен и обрамляет сверху морду копытного в виде “елочки”; самый малый из передних отростков рогов практически лишен зооморфного трансформирования, поскольку глаз птицы распался на беспорядочные дуговидные линии; глаз птицы, оформляющий самый малый из задних отростков рогов, несколько более натуралистичен, нежели глаз птицы на соответствующем отростке в изображении на навершии 2.

В целом складывается впечатление, что изображение на навершии 2 служило образцом для изображения на навершии 3.

Навершие 4 (рис. IV6; 1,4). Изображение на нем иконографически сходно с изображениями на навершиях 2 и 3, однако имеет и ряд существенных отличий. Поскольку навершие 4 было обломано, здесь присутствует как сохранившаяся нижняя часть первоначального изделия, так и прикле- панная к ней новая верхняя часть. О том, что верхняя часть делалась заново, свидетельствует не только крепление внахлест и иной состав сплава (см. ниже), но и то, что изображение птичьей головы, фрагментарно сохранившееся на первоначальной части, дублируется изображением на приклепанной части. Вместе с тем, изображения собственно головы оленя на навершии нет, однако на правой лопасти первоначальной части прослеживаются линии, образующие подтреугольную, овальную (глаз птицы?) и спиральную фигуры. Приклепанная часть воспроизводит четыре крупных дуговидных оленьих рога, симметричных относительно вертикальной линии, проходящей по центру навершия. Кроме того, слева к рогам примыкает отросток рога меньшего размера, композиционно соответствующий скорее уху оленя, в чем можно видеть рецидив традиционной схемы оленьих голов “елизаветинского круга”.

Все отростки рогов оформлены в виде птичьих голов. Это крутолобые птицы со ступенчатой восковицей и длинным узким клювом. Клювы, трансформирующие крупные рога, спирально закручиваются на конце, образуя кружок, тогда как клюв, в который превращен малый отросток рогов, не закручен, а загнут. Каждый из трех основных конструктивных элементов птичьей головы — собственно головная часть с глазом, восковица и клюв — дополнительно подчеркнуты на плоскости углубленными линиями, идущими по контуру соответствующей части (на малом отростке это дублирование контура выражено слабее). На двух левых больших клювах эти линии, образуя завиток в нижней части головы, маркируют щеку птицы. Аналогичная линия образует овальный глаз каждой птицы, с отходящей назад петлевидной линией, формирующей слезницу (на малом отростке слезница столь явно не прослеживается).

* * *

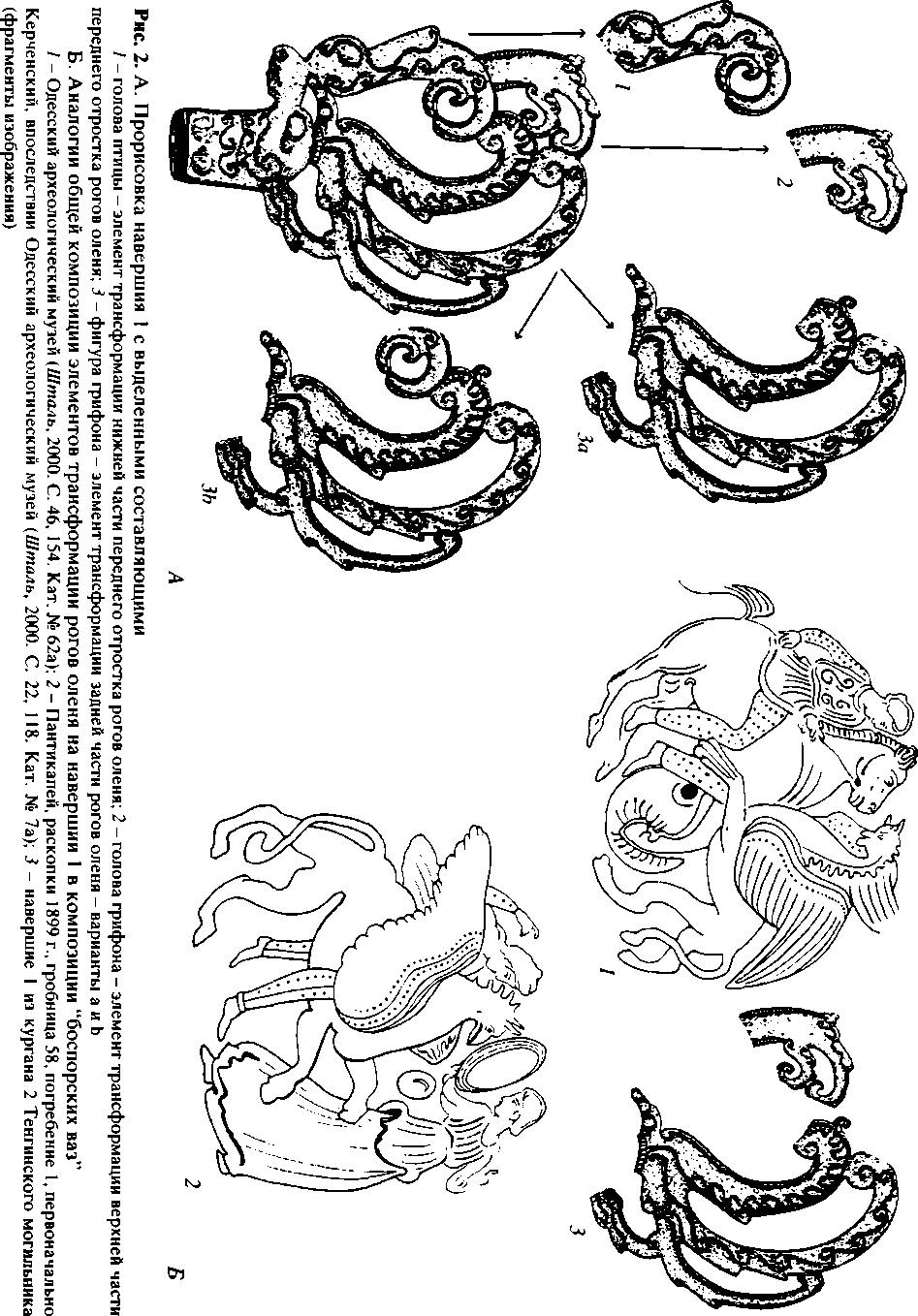

Применяя классификационную схему Е.В. Переводчиковой, следует относить данные тенгинские навершия к типу I (“навершия с изображением головы животного на цилиндрической втулке круглого или овального сечения”), характерному в основном для Прикубанья (Переводчикова, 1980. С. 26, 27, 31-32. Рис. 1, 7-9).

Исследование технологии изготовления наверший (поверхностный технологический осмотр под бинокулярным микроскопом МБС-22 и рентгенофлюоресцентный энергодисперсный анализ3) показало, что изделия отлиты по восковой модели с утратой формы, причем изображения были предварительно нанесены на остывший воск. При этом для отливки наверший 2, 3 и 4 использовался достаточно простой медно-оловянистый сплав, тогда как для создания наиболее совершенного в художественном отношении изделия - навершия 1 - более сложный медно-оловянисто-свинцовый сплав, оптимальный для отливки столь сложной вещи.

Показательно, что изображения на тенгинских навершиях односторонни, в отличие от рассчитанных на двустороннее обозрение известных прику-;банских наверший предшествующей поры (например, ульских) или же се-।вернопричерноморских скифских наверший VII-IV вв. до н.э. Односторон-1ность характерна для уздечных наборов Прикубанья второй половины IV в. до н.э., в которых существенную роль играет техника гравировки или насеч-। ки, наносимой, как правило, лишь на одну, открытую для обозрения сторо-1ну - переднюю часть псалиев, верхнюю часть налобников. Подобные изделия представлены среди предметов в стиле “елизаветинского круга” (рис. 3). Ближайшей же аналогией тенгинским навершиям с симметричными оленьими рогами (навершия 2, 3, 4) с точки зрения сочетания категории предмета ■ с общей иконографией представленного на нем изображения являются территориально близкие односторонние навершия из Анап-кургана близ Майкопа, а с точки зрения общей иконографии - головы оленей, изображенные на предметах других категорий - на щитках псалиев из того же Тенгинско-го кургана, а также из Елизаветинской и Гюэноса (Эрлих, 2004). Вместе с тем, близкая аналогия тенгинскому навершию с асимметричными оленьими рогами (навершие 1) с точки зрения трактовки рогов оленя - обособленные рога на щитках псалиев из Семибратнего 3-го кургана IV в. до н.э., а с точки зрения иконографии грифона, в фигуру которого превращены три отростка оленьих рогов, - грифоны в греческом искусстве IV в. до н.э., и в особенности фигуры грифонов на широко распространенных в Северном Причерноморье расписных вазах “керченского стиля” второй половины IV в. до н.э.

Нам представляется, что именно сцены на вазах “керченского стиля” послужили образцом для подражания при зооморфном трансформировании рогов оленя на тенгинском навершии 1. В свою очередь, творению более искусного во всех отношениях “мастера навершия 1” подражал “мастер/масте-ра наверший 2-4”, как следует из проведенного нами иконографического и технологического анализа.

Исходя из даты ваз “керченского стиля”, к которому восходит изображение на самом раннем, по нашему мнению, навершии 1, все навершия из кургана 2 Тенгинского могильника могут быть датированы не ранее второй половины IV в. до н.э. Эту дату подтверждает и хронология ряда предметов, обнаруженных в этом комплексе, ибо привозные изделия, встреченные в комплексе Тенгинского кургана 2, также датируются не ранее второй половины IV в. до н.э. (Эрлих, 2002а. С. 15; 20026. С. 233, 234. Рис. 9, 9а).

Возможно, описанные навершия первоначально увенчивали шесты, ограничивавшие ритуальное пространство, в рамках которого могло осуществляться принесение в жертву этих животных. Логично предположить, что попарное размещение наверший в кургане 2 Тенгинского могильника не случайно, а отражает их позицию в ритуальном процессе. Симптоматично, что по крайней мере одну из ситуационных пар составили навершия (2 и 3), голова оленя на одном из которых противонаправлена голове оленя на другом. Возможно, эти “зеркально” отражающие друг друга навершия во время ритуала располагались на углах соответствующей площадки напротив друг друга. Так или иначе, в отношении данных тенгинских наверший нам

кажется оправданным мнение Е.В. Переводчиковой и Д.С. Раевского (1981. С. 44,46,47,49-51) о том, что навершия увенчивали шесты, ограничивавшие некое ритуальное пространство, причем в нашем случае именно в рамках данного пространства могло осуществляться принесение в жертву лошадей, найденных в кургане 2 Тенгинского могильника.

Список литературы Уникальные навершия из святилища у ст. Тенгинской

- Артамонов М.И., 1966. Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага; Л.

- Галанина Л.К., 1997. Келермесские курганы. «Царские» погребения раннескифской эпохи. М.

- Галанина Л.К., Лесков А.М., 1996. Ульские курганы как исторический источник//Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. СПб.

- Марченко И.И., Лимберис Н.Ю., Бочковой В.В., 2001. Новый меотский могильник у хут. Прикубанский//III Кубанская археологическая конференция: Тез. докл. Краснодар; Анапа.

- ОАК за 1900 г. СПб, 1901.

- Переводчикова Е.В., 1980. Типология и эволюция скифских наверший//СА. № 2.

- Переводчикова Е.В, 1994. Язык звериных образов. М.

- Переводчикова Е.В., Раевский Д.С., 1981. Еще раз о скифских навершиях//Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье (история и культура). М.

- Сокровища курганов Адыгеи: Каталог выставки. М., 1985.

- Хазанов А.М., 1975. Золото скифов. М.

- Черненко Е.В., 1973. Оружие из Семибратних курганов//Скифские древности. Киев.

- Шамба С.М., 1988. Гюэнос-I. Тбилиси. Шедевры древнего искусства Кубани: Каталог выставки. М., 1987.

- Шкурко А.И., 1982. Фантастические существа в искусстве лесостепной Скифии//Археологические исследования на юге Восточной Европы. (Тр. ГИМ. Вып. 64.)

- Шталь И.В., 2000. Свод мифо-эпических сюжетов античной вазовой росписи по музеям Российской Федерации и стран СНГ (пелики, IV в. до н. э., керченский стиль). М.

- Эрлих В.Р., 2001. Святилища в меотской культуре (к постановке проблемы)//Боспорский феномен: Колонизация регионов, формирование полисов, образование государства: Мат. междунар. науч. конф. СПб. Ч. 2.

- Эрлих В.Р., 2002. Новое меотское святилище в Закубанье//Историко-археологический альманах. Армавир; М. Вып. 8.

- Эрлих В.Р., 2002а. Украшения из Тенгинских святилищ//Боспорский феномен: Погребальные памятники и святилища: Мат. междунар. науч. конф. СПб. Ч. 2.

- Эрлих В.Р., 2004 Меотское святилище в Абхазии//ВДИ. № 1.

- Ancient Gold: The Wealth of the Thracians. Treasures from the Republic of Bulgaria. N.Y., 1998.

- The Golden Deer of Eurasia: Scythian and Sarmatian Treasures from the Russian Steppes. N.Y., 2000.

- Williams D., Ogden J., 1994. Greek gold: Jewelry of the Classical World. N.Y.