Уникальный клад предметов мужской воинской культуры II-I вв. до н. э. с территории Курской области

Автор: Столяров Е. В., Радюш О. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется комплекс находок II-I вв. до н. э., происходящий с территории Курской области (среднее Посеймье). Данный комплекс представляет собой клад. Он может рассматриваться в контексте сложных историко-культурных процессов, протекавших на территории пограничья лесной и лесостепной зон центральной части Восточной Европы.

Клад, зеркало, браслеты, наконечники копий, посеймье, курская область, ранний железный век, ii-i вв. до н. э

Короткий адрес: https://sciup.org/143179094

IDR: 143179094 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.169-184

Текст научной статьи Уникальный клад предметов мужской воинской культуры II-I вв. до н. э. с территории Курской области

3Быки im. Карла

1ибкнехта оДроняево оМакаровка

°Долженково

Прямицыно

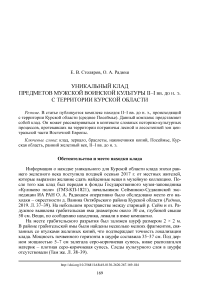

Рис. 1. Место находки клада (А) и план поселения 2 у д. Ванина (Б)

°Курчатов

ОКолпаково 252

оЛюбимс

О. 1 Ч

Новосергеевка

оЖуравлино

В непосредственной близости от места обнаружения клада, в 45 м к северу, расположено поселение 2 у д. Ванина (рис. 1: А–Б ). Памятник был выявлен А. В. Кашкиным в 1983 г. и определен им предположительно как поселение эпохи позднего неолита или ранней бронзы (АКР. Курская область… С. 60; Кашкин , 1983. Л. 13–14).

Поселение расположено в 1,5 км к юго-востоку от центра д. Ванина, в 1,3 км к северу от д. Прямицыно, на слабо выраженной дюне юго-западного берега оз. Радужное, в пойме правого берега р. Сейм и левого берега р. Курица. Размеры поселения, по уточненным данным 2018 г., составили 80 × 60 м (рис. 1: Б ). Собранный подъемный материал был незначителен и маловыразителен. Он представлен обломками 10 стенок груболепных тонкостенных сосудов с примесью дресвы или крупного песка в тесте. Данная керамика имеет сходство с керамикой лесостепной скифоидной культуры, памятники которой распространены в бассейне р. Сейм. Возможно, на основании находки клада памятник следует датировать ранним железным веком. Тем не менее клад, если он и был связан с поселением, был сокрыт за его пределами.

Уникальность клада не только для Курского Посеймья, но и сопредельных территорий послужила основанием для его публикации. Находка клада позволяет более рельефно осветить сложные историко-культурные процессы, протекавшие на территории пограничья лесной и лесостепной зон центральной части Восточной Европы.

Состав Ванинского клада

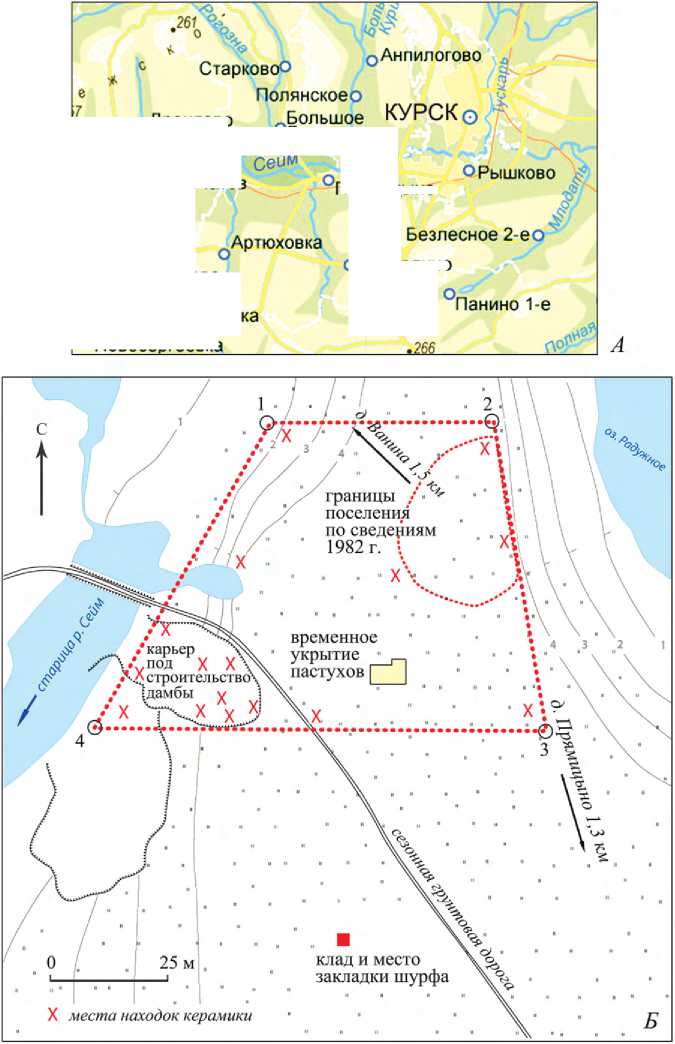

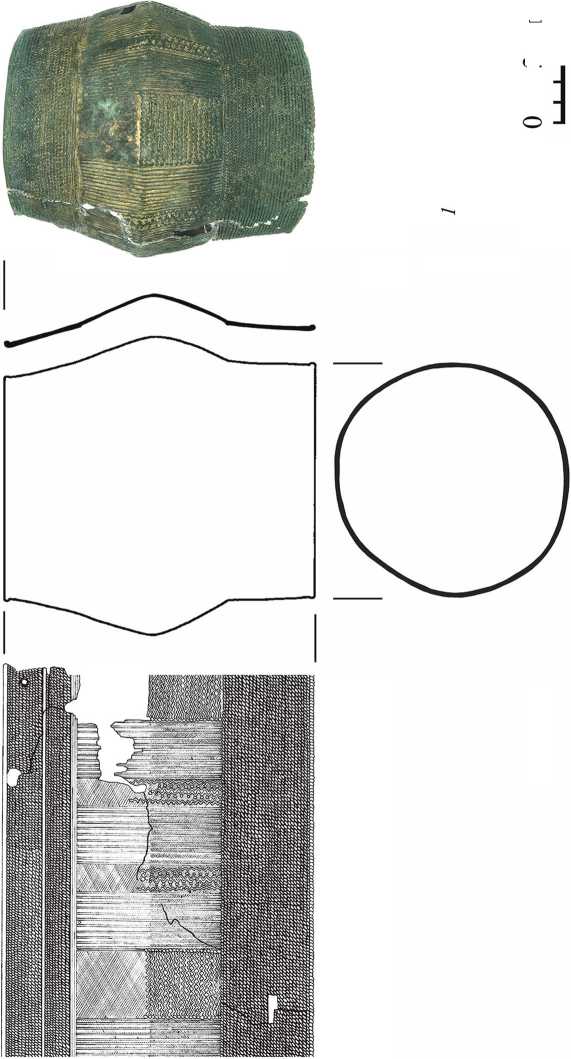

Ванинский клад состоит из пяти предметов (ГМЗ-КП-1821/1-5). По составу набора находок комплекс вещей представлен двумя массивными бронзовыми браслетами (рис. 2), одним зеркалом цветного металла (рис. 4) и двумя железными втульчатыми наконечниками копий (рис. 5: 1–2 ).

Для двух изделий из клада определен химический состава металла1 (табл.). Браслет изготовлен из высоколегированной тройной бронзы. Данные по его химическому составу позволяют предварительно говорить о том, что он более близок к металлу лесостепной и степной зон, в частности металлу застежек андреевско-писеральского типа ( Столяров , 2021а. С. 133). Химический состав зеркала – оловянистая бронза – может говорить о том, что это импортный предмет, не местного производства.

Браслеты – два массивных тонкостенных браслета биконической формы, выполненных в технике литья по восковой модели (ГМЗ-КП-1821/1-2) (рис. 2: 1–2 ). Данная техника изготовления высокохудожественных бронз характерна для культур раннего железного века лесной и лесостепной зон Центральной России. Орнамент в центральной части браслетов образован комбинацией продольных и поперечных полосок, на манжетах жгутики идут вдоль, и они выполнены в псев-дозерненой технике. Высота первого браслета – 15 см, диаметр – 10 см, второго – 12 см, диаметр – 10 см. На браслетах имеются следы ремонта в виде отверстий.

3 см

Таблица 1. Результаты РФА-анализа находок браслета и зеркала

|

n/a |

паспорт |

Pb |

Cu |

Sn |

Sb |

Zn |

Fe |

Ag |

As |

Mn |

Ni |

Au |

|

c/% |

c/% |

c/% |

c/% |

c/% |

c/% |

c/% |

c/% |

c/% |

c/% |

c/% |

||

|

1 |

Браслет (ГМЗ-КП – 1821/2) |

8 |

56,94 |

31,08 |

0,32 |

0,05 |

1,51 |

0,35 |

0,46 |

0 |

0,04 |

0 |

|

2 |

Зеркало (ГМЗ-КП – 1821/3) |

0,19 |

65,76 |

31,91 |

0 |

0,08 |

1,4 |

0 |

0,21 |

0 |

0 |

0 |

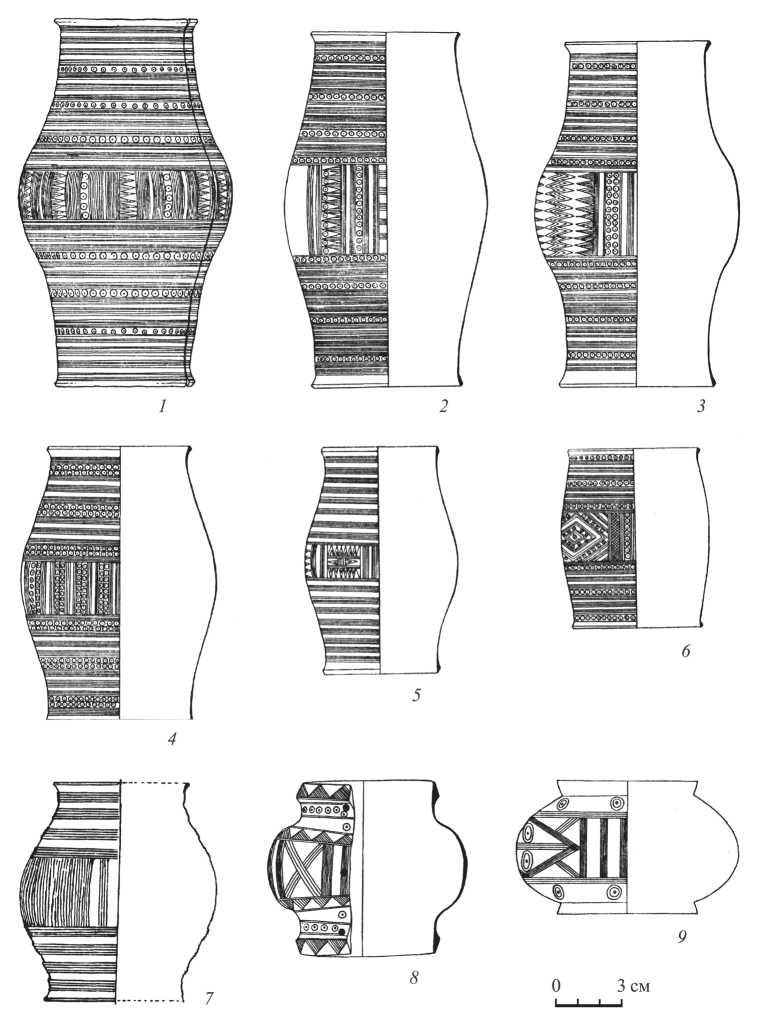

Форма и размер браслетов, отчасти их орнаментация и оформление орнаментальных зон (центр и манжеты), обнаруживают схожесть с так называемыми бочонковидными браслетами (нем. Tonnenarmbänder ; фр. brassard’ – tonnelet ) эпохи позднего гальштата (VII – середина VI в. до н. э.), происходящими из женских и реже – детских погребений с территории Западной и отчасти Восточной Европы: Швейцария, Германия (Бавария, Вюртемберг), юго-восточная Франция, Чехия (Южная Моравия) ( Gessner , 1947. S. 136. Abb. 8) (рис. 3: 1–9 ). По мнению В. Гесснер, эти браслеты являются выражением стиля барокко позднего периода гальштата (Ibid. S. 132).

Несмотря на визуальную схожесть с браслетами из Ванинского клада, западноевропейские бочонковидные браслеты имеют серьезные от них отличия: они выполнены в технике торевтики, геометрический орнамент наносился посредством гравировки или тиснения ( Rieth , 1950. S. 1–10). Браслеты открыты с одной стороны, причем два длинных края плотно прилегают друг к другу. Надевались они на одежду (зафиксированы остатки тканей и кожи внутри них). Высота браслетов варьируется от 7 до 22 см, а длина – от 15 до 18 см. ( Gessner , 1947. S. 130).

Как было отмечено выше, бочонковидные браслеты происходят из женских и реже – детских погребений, совершенных по обряду ингумации. Редко они встречаются в фрагментированном виде и в кремациях. Браслеты находят, как правило, парами in situ (Ibid. S. 133). Браслеты этого типа неизвестны как в древностях предшествующего времени (ступень гальштата С), так и более поздних материалах латенской культуры (Ibid. S. 135).

Для полноты аналогий необходимо отметить находки манжетовидных браслетов с территории западнобалтских культур. Нельзя исключать, что эти отдаленные параллели римского времени (фаза B2/C1) могут восходить к тем же прототипам, что и браслеты из Ванинского клада ( Khomiakova , 2017. P. 63–85. Fig. 8, 9; Bliujienė , 2013. Pav. 322: 7 ; 327: 2 ; 339; Хомякова , 2022. С. 90–91). Данные наблюдения очень интересны и нуждаются в отдельных исследованиях.

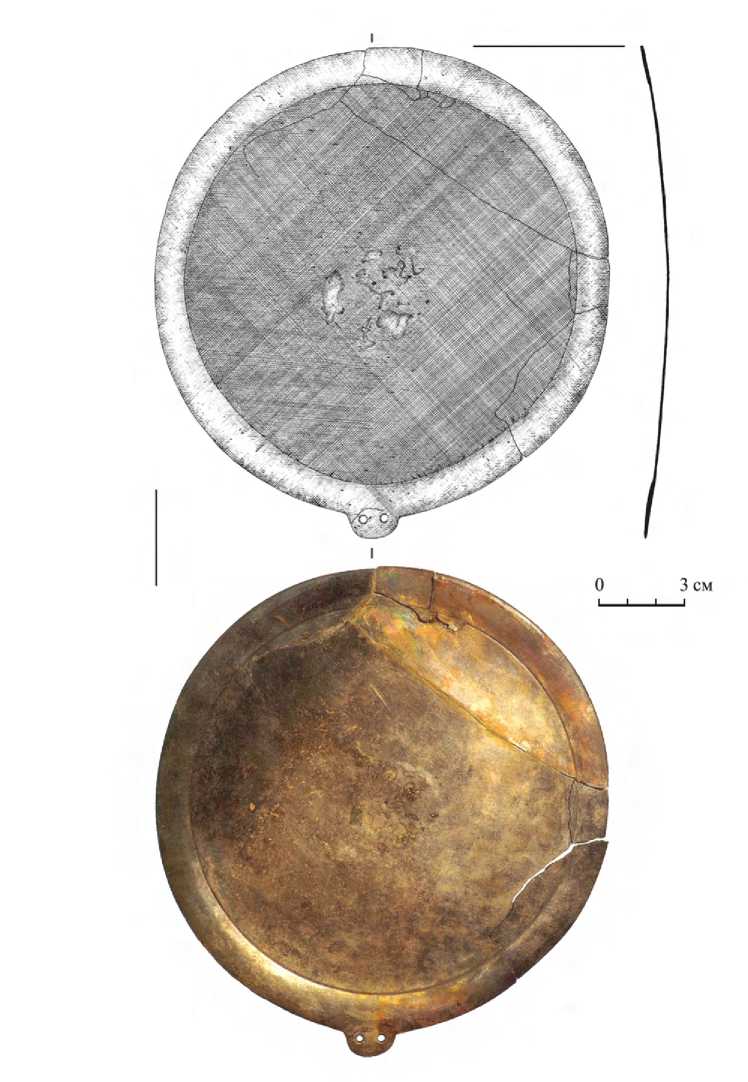

Зеркало – бронзовое, диаметр зеркала 12 см, по краю диска идет широкий низкий валик, имеется небольшое ушко с двумя отверстиями для крепления рукояти заклепками к диску. Зеркало сломано (ГМЗ-КП-1821/3) (рис. 4). К сожалению, сложно сказать, было это сделано преднамеренно или это результат сохранности вещи. Здесь необходимо вспомнить про обычай порчи зеркал во время совершения погребений у сарматов ( Скрипкин , 1990. С. 90). Не исключен и вариант преднамеренной порчи вещи перед сокрытием eе в кладе.

Рис. 3. Бочонковидные браслеты эпохи позднего гальштата с территории Германии ( 1, 5, 7–8 ), Швейцарии ( 2–4, 6 ) и Чехии ( 9 ) (по: Rieth , 1950)

Рис. 4. Зеркало из клада у д. Ванина. Рисунок: М. Д. Медведева

В месте крепления ручки к диску (ушко с двумя отверстиями под клепки) нет следов коррозии или ржавчины, это говорит о том, что рукоять была, скорее всего, сделана из органики – дерево или кость. Как отмечает А. С. Скрипкин, зеркала с валиком по краю диска, но только со штырем, вероятно, во всех случаях имели ручки – деревянные, костяные или металлические ( Скрипкин , 1990. С. 91).

По А. С. Скрипкину, зеркало из Ванинского клада относится к выделенному им типу 4.1 зеркал с валиком по краю плоского диска и с раздельной ручкой. На дисках сохраняются следы креплений для ручек. Диаметр дисков этого типа зеркал – 104–184 мм (Там же. С. 92–94), что хорошо согласуется с размерами нашей находки. Это малочисленный тип зеркал, верхняя дата существования которого строго не определена. Наиболее вероятный период их бытования определялся А. С. Скрипкиным в рамках III–II вв. до н. э. (Там же. С. 152–155). А. М. Хазанов также относил бытование зеркал с валиком по краю диска к этому же времени ( Хазанов , 1963. С. 62). Согласно типологии М. Г. Мошковой зеркал с памятников прохоровской культуры, наша находка относится к отделу 2 типу 3 бронзовых зеркал с утолщенным краем и боковой металлической ручкой, которая отливалась вместе с диском. Причем наш экземпляр относится к какому-то варианту этого типа зеркал, у которого диски имели небольшие выступы длиной 0,5–1 см, с помощью которых зеркало скреплялось с деревянной или костяной рукояткой. Зеркала этого типа автор датировала III–II вв. до н. э. ( Мошкова , 1963. С. 42. Табл. 28: 10–11 ).

Зеркала большого диаметра с валиком по краю диска (отдел 2, по В. П. Глебову), но с клиновидной ручкой (у всех целых экземпляров) были наиболее популярны на Нижнем Дону в начале раннесарматского периода, какой-то части II в. до н. э. ( Глебов , 2019. С. 87–88).

Для более узкой датировки зеркала из Ванинского клада имеет значение находка зеркала с небольшим штырем или даже ушком для крепления рукояти из богатого женского погребения (№ 20) кургана 3 у хутора Алитуба (Ростовская область). Глиняный бальзамарий и бронзовая сковородка италийского производства позволили определить дату погребения – II в. до н. э. ( Максименко , 1983. Рис. 58: 15 ).

Таким образом, наиболее вероятный период бытования данного типа зеркал определяется в рамках III–II вв. до н. э.

Необходимо отметить факт сочетания в кладе зеркала и наконечников копий. Начиная с IV в. до н. э. зеркала входят в состав инвентаря погребений сарматов, принадлежащих и мужчинам, и женщинам разных возрастных групп. Чаще всего в погребениях найдены отдельные фрагменты зеркал. В большинстве захоронений мужчин данная категория сопровождалась оружием. Такая тенденция сохранялась до конца раннесарматского времени (по материалам Южного Приуралья). Зеркало перестало быть частью исключительно «женского» набора инвентаря, но осталось при этом доступным лишь избранной части общества ( Фризен , 2014. С. 124). В среднесарматское время происходит смена представления о значении зеркала как предмета домашнего культа, атрибута женского начала, об этом говорит большой процент нахождения зеркал в женских погребениях ( Вагнер , 2012. С. 174).

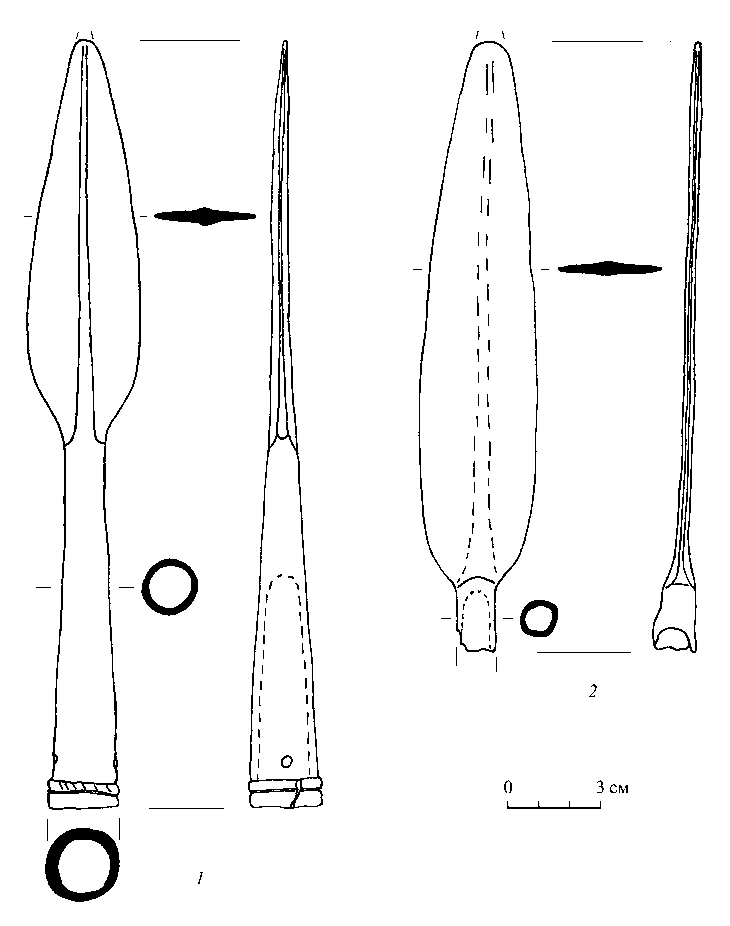

Наконечники копий – 2 экз. (ГМЗ-КП-1821/4-5). Первый наконечник с длинной втулкой и пером листовидной формы ромбического сечения, обломанным на конце. Длина пера – 18 см, в нижней части втулки размещается муфта (усиливающее кольцо) (рис. 5: 1 ). Второй наконечник, возможно, также был с длинной втулкой, но она не сохранилась. Перо листовидное, общая длина сохранившейся части 15 см (рис. 5: 2 ). На наконечниках копий визуально прослеживались отпечатки ткани, в которую, возможно, были завернуты все предметы.

Наши наконечники относятся к так называемым листовидным наконечникам копий ( Хазанов , 2008. Рис. 26: 1–7 ), причем второй, вероятно, относится к наконечникам копий с массивным листовидным пером и короткой втулкой (Там же. Рис. 27: 1–4 ), хотя ее сохранность не позволяет сделать однозначного вывода. Все наконечники этого типа можно датировать в пределах последних веков до н. э. – первых веков н. э. (Там же. С. 110). Они типичны как для среднедонских материалов скифского времени, где бытуют до начала III в. до н. э. ( Савченко , 2004. С. 164–175; Ворошилов , 2004. С. 205. Рис. 3: 1–3 ), так и для большинства погребений с оружием (I в.) Андреевского кургана ( Гришаков, Зубов , 2009. С. 19–20. Рис. 24). Широкий временной диапазон бытования этого типа наконечников копий, к сожалению, не позволяет рассматривать их в качестве надежного хроноиндикатора.

Касаясь предметов вооружения, необходимо отметить, что наибольшее распространение копья получают в среднесарматское время. Хотя время освоения этого типа оружия приходится на предшествующий период (конец II в. до н. э. – I в. н. э.), когда оно было на вооружении отдельных знатных воинов ( Хазанов , 2008. С. 106–108).

Культурно-исторический контекст и датировка клада

Находки бронзовых биконических браслетов на данный момент не имеют аналогий в древностях раннего железного века лесной и лесостепной зон Восточной Европы. Возможными их прототипами являются массивные бочонковидные браслеты из древностей позднего гальштата. Если принять эту версию в качестве рабочей гипотезы, тем не менее остается неясным, как этот «образ вещи» мог сохраняться и передаваться на протяжении нескольких столетий. Ведь между временем бытования бочонковидных браслетов и временем сокрытия клада есть лакуна как минимум в 300 лет. Сравнивая браслеты визуально, складывается впечатление, что древний металлург был знаком или видел какие-то образцы бочонковидных браслетов. Но владея привычной для него и того времени и места техникой литья по восковой модели, он выполнил их именно в ней, а не в технике торевтики.

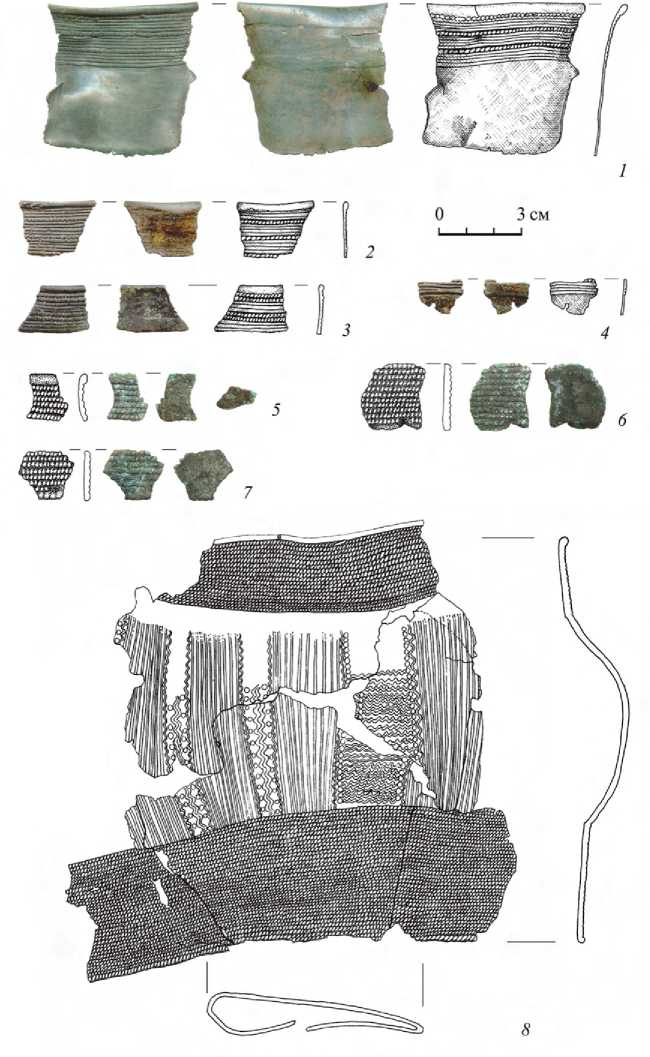

Несмотря на редкость и уникальность находок браслетов, авторами были найдены некоторые аналогичные вещи, происходящие с соседней с Посеймьем территории Верхнего Поочья. Во-первых, отдельные, маленькие фрагменты бронзовых изделий (3 шт.), очень напоминающие верхние части (манжеты) бочонковидных браслетов, происходят из погребения (?) памятников типа Упа 2 (рис. 6: 5–7 ), обнаруженного в ходе работ 2017 г. на эпонимном поселении

Рис. 5. Наконечники копий из клада у д. Ванина. Рисунок: Е. В. Столяров

Рис. 6. Фрагменты браслетов с территории Верхнего Поочья

1–4 – городище 2 у д. Страхово, г. Тула; 5–7 – поселение Упа 2, г. Тула; 8 – д. Первый Воин, Мценский район, Орловская область

в черте города Тула2. Во-вторых, аналогичные фрагменты манжетов браслетов были найдены на городище 2 у д. Страхово (рис. 6: 1–4 ), где зафиксирован слой пожара и, видимо, штурм поселения в середине – второй половине I в. ( Столяров , 2021б. С. 183–185). Городище относится к горизонту памятников типа Упа 2. Еще одна находка подобного браслета (половина изделия), только несколько меньшего размера, чем браслеты из клада, происходит с территории Мценского района Орловской области (рис. 6: 8 ) (район д. Первый Воин, в 15 км к юго-западу от г. Мценска). Все указанные находки вполне соотносятся с древностями рубежа эр.

Наконечники копий с вертикальным ребром на пере, с длинными втулками и усиливающим кольцом на конце втулки находят свои аналогии среди древностей как скифской эпохи Среднего Подонья (IV–III вв. до н. э.), так и сарматских древностей последних веков до нашей эры – первых веков нашей эры на территории Причерноморья, Подонья и Поволжья ( Хазанов , 2008. С. 109).

Зеркала большого диаметра с широким валиком по краю диска, с раздельной ручкой известны в древностях раннесарматской культуры Подонья, Приуралья, где датируются III–II вв. до н. э.

Таким образом, учитывая датировки вещей, уникальность браслетов, а также находки фрагментов аналогичных браслетов в контексте горизонта памятников типа Упа 2 (II в. до н. э. – I в. н. э.), время сокрытия клада можно предварительно определить в рамках II–I вв. до н. э.

Находки наконечников копий, зеркала и парных крупного размера бикониче-ских браслетов, по-видимому, представляют собой предметы мужской воинской культуры.

В контексте данного клада хотелось бы остановиться на феномене «странных комплексов» или ритуальных/вотивных кладов III–I вв. до н. э., происходящих с территории от Северного Причерноморья до Волги ( Зайцев , 2012; Глебов и др ., 2020). Как показывает картография кладов, наш клад найден в восточной части ареала их распространения, приблизительно в 250 км к западу от самых северных находок этих комплексов. Как и вотивные/ритуальные клады, он найден, по-видимому, на слабозаселенной территории. Поселения и могильники этого времени в Курском Посеймье нам неизвестны. По хронологии он укладывается в интервал сокрытия кладов. Как в «странных комплексах», он содержит предметы вооружения (наконечники копий), хотя в нем и отсутствуют предметы конской упряжи (сохранность или полнота клада?). Также два крупных браслета могут претендовать на роль очень ценных и дорогих вещей, о чем свидетельствуют следы их ремонта. Весь набор клада укладывается в контекст предметов мужской воинской культуры. Разумеется, пока нет оснований включать Ванинский клад в перечень «странных комплексов». Учитывая надкультурный феномен ритуальных кладов, публикуемый клад может являться сходным культурным явлением и вполне выступать в качестве комплекса поминального характера, связанного с воинским культом или неким даром погибшему знатному воину/вождю.

Возможно, находка клада, как и отдельные находки биконических браслетов, маркируют продвижение в последние века до н. э. с юга на север лесостепного населения с ярко выраженной воинской культурой. Не исключено, что следующий этап этого «движения» мы фиксируем в виде череды военных конфликтов I в. н. э. практически по всей южной границе лесной зоны европейской части России (Воронцов, Столяров, 2019).

Список литературы Уникальный клад предметов мужской воинской культуры II-I вв. до н. э. с территории Курской области

- АКР. Курская область. Ч. 2 / Авт.-сост. А. В. Кашкин. М.: ИА РАН, 2000. 240 с.

- Вагнер Е. В., 2012. История изучения сарматских бронзовых зеркал // Вестник Волгоградского университета. Сер. 4: История. № 1 (21). С. 168–176.

- Воронцов А. М., Столяров Е. В., 2019. Война I века на границе лесной зоны: Окско-Донской водораздел // SP. № 4. С. 51–74.

- Ворошилов А. Н., 2004. Копья населения среднедонской культуры скифского времени // Археологические памятники бассейна Дона: межвуз. сб. науч. тр. / Ред. А. Т. Синюк. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. С. 202–213.

- Глебов В. П., 2019. Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья // Нижневолжский Археологический вестник. Т. 18. № 2. С. 86–104.

- Глебов В. П., Гордин И. А., Дедюлькин А. В., 2020. Новые находки «ритуальных кладов» в Нижнем Подонье // Германия – Сарматия: сб. науч. ст. по археологии народов Центральной и Восточной Европы. Вып. 3 / Ред.: О. Радюш, А. Блюэнэ, М. Любичев. М.: ИА РАН. С. 355–384.

- Гришаков В. В., Зубов С. Э., 2009. Андреевский курган в системе археологических культур раннего железного века Восточной Европы. Казань: Ин-т истории Акад. наук Республики Татарстан. 173 с. (Археология евразийских степей; 7.)

- Зайцев Ю., 2012. Северное Причерноморье в III–II вв. до н. э.: ритуальные клады и археологические культуры (постановка проблемы) // Древности Северного Причерноморья III–II вв. до н. э. / Ред. Н. П. Тельнов. Тирасполь: Приднестровский гос. ун-т. С. 67–72.

- Кашкин А. В. Отчет о работе Центрально-Черноземного отряда ИА РАН СССР в 1983 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9606.

- Максименко В. Е., 1983. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та. 224 с.

- Мошкова М. Г., 1963. Памятники прохоровской культуры. М.: Изд-во АН СССР. 56 с. (САИ; вып. Д1-10.)

- Радюш О. А., 2019. Отчет об археологических разведках Сейминско-Суджинской экспедиции ИА РАН на территории Большесолдатского, Октябрьcкого, Рыльского районов Курской области, Урицкого района Орловской области и Грайворонского района Белгородской области, проведенных в 2017–2018 гг. // Архив ИА РАН. Р-1. Б/н.

- Савченко Е. И., 2004. Вооружение и предметы снаряжения населения скифского времени на Среднем Дону // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: труды Донской археологической экспедиции ИА РАН 2001–2003 гг. / Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 151–277.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Саратовский ун-т. 300 с.

- Столяров Е. В., 2021а. Сюльгамы андреевско-писеральского типа с территории Окско-Донского водораздела // ПА. № 1 (35). С. 131–147.

- Столяров Е. В., 2021б. Раскопки городища 2 у деревни Страхово в городе Тула // Археологические исследования в Центральном Черноземье 2020. Липецк; Воронеж: Полиграфическое издание «Новый взгляд». С. 183–185.

- Фризен О. И., 2014. Раннесарматские зеркала в системе хронологии наборов вооружения // SP. № 3. С. 113–127.

- Хазанов А. М., 1963. Генезис сарматских бронзовых зеркал // СА. № 4. С. 58–71.

- Хазанов А. М., 2008. Избранные труды: Очерки военного дела сарматов. СПб.: СПбГУ. 294 с.

- Хомякова О. А., 2022. Женский убор Самбийско-Натангийской культуры I–IV вв. Анализ компонентов и хронология. М.: ИА РАН. 320 с. (Германия – Сарматия: Монографии; вып. 1.)

- Bliujienė А., 2013. Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 750 p. (Lietuvosarcheologija; III.)

- Gessner V., 1947. Die Verbreitung und Datierung der hallstattzeitlichen Tonnenarmbänder // Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte. Bd. 9. S. 129–142.

- Khomiakova O., 2017. The Origins of Cuff Bracelets in West Balt Cultures (according to Data from Sambian-Natangian Culture Cemeteries) // Lietuvos Archeologia. T. 43. P. 63–85.

- Rieth A., 1950. Werkstattkreise und Herstellungstechnik der hallstattzeitlichen Tonnenarmbänder // Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte. Bd. 11. S. 1–22.