Универсальность избирательных систем

Автор: Худолей Д. М.

Журнал: Пермский юридический альманах @almanack-psu

Рубрика: Конституционное, административное и международное право

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Анализируется предложенный несколько лет назад такой математический критерий наилучшей избирательной системы, как универсальность. Автор доказывает, что данный критерий является математическим выражением принципа свободных выборов. Изучены различные обстоятельства, влияющие на универсальность избирательной системы. Таким обстоятельством, в частности, является тип голосования, который допускает или не допускает всевозможные варианты выражения политической воли избирателя. В противном случае допускается признание избирательного бюллетеня недействительным и, следовательно, игнорирование волеизъявления гражданина. В конечном счете, это приведет к нарушению принципов равных и справедливых выборов.

Выборы, избирательная система, принципы избирательного права

Короткий адрес: https://sciup.org/147240639

IDR: 147240639 | УДК: 342.8

Текст научной статьи Универсальность избирательных систем

Избирательные системы, как и институт выборов, является предметом исследования не только юристов, но и математиков и политологов. Каждая наука пытается исследовать избирательные системы с несколько различных позиций, но, как нам кажется, можно выявить ряд общих аспектов.

Так, в середине XX века, независимо друг от друга, два математика по разные стороны Атлантического океана (К. Мэй и К. Эрроу) предложили такой математический критерий для оценки избирательных систем, как их универсальность ( universality or unrestricted domain ). Он сводится к тому, что избирательная система должна позволить избирателю выразить любые предпочтения избирателя.

Данное положение, по нашему глубокому убеждению, является математическим выражением принципа свободных выборов. Каждый избиратель имеет право любым образом выразить свои политические убеждения, нельзя ограничивать его в свободе выражения мнения. В конечном счете, данное требование находит свое выражение в практически полном отсутствии оснований для признания избирательного бюллетеня, поданного избирателем, недействительным. Если такие основания будут присутствовать, то возникнут условия для игнорирования политической воли избирателя. В итоге, это приведет к нарушению принципов равных и справедливых выборов, так как законодатель изначально допускает возможность ущемления избирательных прав граждан, которое неизбежно вызывает невозможность выявления подлинной воли всех избирателей.

Таким образом, универсальная избирательная система должна быть способной отразить любые предпочтения граждан. В силу этого она должна быть пригодной для использования на выборах как депутатов, так и должностных лиц. Количество замещаемых мандатов в округе (один или несколько), тип выборов (очередные или внеочередные), количество участвующих кандидатов (один или несколько) и т.д., – все это не должно иметь никакого значения.

Возникает резонный вопрос: существуют ли подобные избирательные системы? На наш взгляд, такой системой является лишь весьма небольшой круг систем голосования.

Все существующие системы можно классифицировать по различным основаниям, одним из которых является способ голосования. Так, принято говорить о категорическом, кардиналистском и ординалистском способах выражения своего мнения.

Кардиналистский способ голосования основан на количественной теории полезности. Это оценочное голосование. Иначе говоря, избиратель в количественной форме отражает свои предпочтения к тем или иным альтернативам (кандидатам, партиям, вопросам, выносимым на референдум и пр.). Данный способ голо- сования возник раньше остальных. Долгие годы он существовал лишь в виде одобрительного голосования. В силу этого данный тип голосования до сих пор нередко называют одобрительным, хотя это и не совсем верно1. В настоящий момент известны и иные подтипы такого голосования (голосование по очкам, наибольшей медианы и пр.). Все такие системы объединяет одно – избиратель оценивает кандидатов тем или иным количеством очков (баллов). Самый простой способ такого оценивания и представляет система одобрительного голосования, которая применялась в Древней Греции и Риме. Избиратель мог оценить каждого кандидата положительно или отрицательно. Соответственно, он мог опустить в урну или амфору белый либо черный шарик (боб, камешек и т.д.). Впрочем, шарики (по-итальянски – ballota) могли быть и одного цвета, но урны отличались (белые и черные, то есть «за» и «против» соответственно). В таком виде голосование при помощи шариков проводились в Греции вплоть до середины прошлого века.

Данный исторически первый способ голосования повлиял на существующую науку избирательного права. Мы по-прежнему называем ящик для голосования избирательной урной, а голосование – баллотировкой.

Очевидно, что одобрительное голосование основано на множественном (плюральном) вотуме. Диапазон очков, которым избиратель может наделить каждого кандидата, максимально сужен [0; 1]. Данную систему можно представить в праве избирателя голосовать «за» или «против» («да» или «нет»). В таком виде проводится большинство референдумов в России и зарубежных странах.

Дальнейшие модификации системы расширяют свободу выражения мнения избирателя (увеличивается диапазон очков). Так, избиратель может наделяться и нейтральным голосом (например, [–1; 0; 1] в системе комбинированного или оценочного одобрительного голосования – combined or evaluative approval voting). Системы голосования по очкам также расширяют свободу выражения мнения. На многих спортивных состязаниях (в гимнастике, фигурном катании, в синхронном плавании и т.д.) применяется такая методика. Различные варианты систем наибольшей медианы также предоставляют избирателю возможность оценивать кандидата различным образом. Так, Мишель Балински в рамках разработанной им системы «решения большинства» (majority judgement) предложил наделить каждого избирателя голосами «наилучший», «очень хороший», «хороший», «приемлемый», «плохой» и «очень плохой». Системы кумулятивного голосования наделяют каждого избирателя несколькими голосами (их количество обычно равно числу замещаемых в округе мандатов). Однако избиратель вправе наделять кандидатов не только одним, но и несколькими голосами.

Очевидно, что математически трудно представить себе такую систему оценочного голосования, которая могла бы полностью отразить предпочтения избирателей. Все равно какие-то выражения мнений избирателя окажутся под запретом, что автоматически приведет к признанию поданного им бюллетеня недействительным.

Так, системы одобрительного голосования используются и в России, практически во всех субъектах РФ, на местных выборах. В отдельных субъектах они применяются и на региональных парламентских выборах. Вместо шариков граждане подают бюллетень, в котором они вправе указать тех кандидатов, которых одобряют. Таким образом, белые шары превратились в галочки в квадратах. При этом граждане наделяются числом голосов, которое равно числу избираемых кандидатов в округе (неограниченный вотум, unlimited vote ). Иногда число голосов у избирателя даже меньше числа избираемых кандидатов (ограниченный вотум, limited vote )2. Если избиратель отметит в бюллетене большее количество кандидатов или вообще не поставит знаки в квадратах, то бюллетень будет признан недействительным. Отметим, что в советское время избиратели могли одобрить даже всех кандидатов в бюллетене, и это не влекло признание бюллетеня недействительным (абсолютно неограниченный вотум, strictly unlimited vote ).

Очевидно, что системы с абсолютно неограниченным вотумом предоставляют наибольшую свободу выражения мнения избирателей. Более того, степень этой свободы повышается, если избиратель вправе подать незаполненный бюллетень, то есть проголосовать против всех. Однако и такая методика все равно не позволит избирателю полностью выразить свое отношение к кандидатам.

Очевидно, что классическая методика одобрительного голосования ограничивает свободу выбора до дихотомии («за» или «против»), запрещая выражать нейтральное отношение к кандидатам. Более того, невозможно заранее определить все возможные градации одобрения или неодобрения.

Предположим, что избиратель наделен голосами в диапазоне от 1 до 10. В округе баллотируется 11 кандидатов. Избиратель считает, что они неравнозначны для него. В силу этого он желает наделить победителя одиннадцатью голосами, второго – десятью голосами, третьего – девятью голосами и т.д. Такое выражение мнения запрещено избирательной системой и приведет к признанию поданного избирателем бюллетеня недействительным. Если избиратель пожелает, чтобы его бюллетень признали действительным, ему придется пойти на компромисс и проголосовать против своих внутренних убеждений (например, он наделит и первого, и второго кандидата равным числом голосов – 10).

Такой же компромисс будет и в случае запрета голосовать против всех. Предположим, избиратель негативно относится ко всем кандидатам. Он знает, что голосовать против всех невозможно – это приведет к признанию его бюллетеня недействительным. В итоге, он выбирает «наименьшее зло» или вообще голосует наугад. Какого-то кандидата он наделяет двумя голосами, а остальным он передает по одному голосу.

В последнем случае мы наблюдаем компромиссное (неистинное) голосование. Оно ничем не отличается от голосования по принуждению или при подкупе. В конечном счете, неуниверсальная избирательная система не позволяет выявить подлинную волю избирателя, искажая (т.е. фальсифицируя) полностью или частично итоги голосования и результаты выборов.

Так, на выборах губернатора Калифорнии в 2003 году участвовало 135 кандидатов. Эти выборы были совмещены с референдумом по отзыву действовавшего губернатора Грэя Дэвиса, поэтому процесс выдвижения проводился по особым правилам. В частности, ведущие партии выдвигали сразу нескольких кандидатов, а не единых. Это привело значительному увеличению числа участвующих кандидатов. Понятно, чтобы такие выборы проводились по универсальным правилам, избиратель должен наделяться голосами в диапазоне от 0 до 134. Таким образом, максимальное число голосов на универсальных выборах должно равняться числу участвующих кандидатов, уменьшенному на единицу. В этом случае избиратель вправе подать незаполненный бюл- летень и проголосовать против всех (он всех кандидатов наделяет нулем голосов). Математически это возможно, но это, по сути, превращает данную методику в ординалистскую (преференциальную). В любом случае, возникнут вопросы, если вдруг избиратель превысит установленный лимит. Например, если на таких гипотетических выборах губернатора Калифорнии избиратель поставит в квадрате напротив фамилии какого-то кандидата число 135, минус один или просто поставит галочку. Конечно, их можно будет разрешить законодательно и не допустить признания бюллетеня недействительным. Так, число 135 или галочку можно интерпретировать как максимальное число голосов (в данном случае 134), а отрицательное число – как нуль голосов. В случае проведения электронного голосования на избирательных машинах или в интернете подобную ситуацию можно вообще исключить, так как ПО не позволит избирателю ввести недопустимые баллы.

Систему категорического вотума не нужно подвергать глубокому анализу. Она представляет собой доведенную до логического финала систему ограниченного вотума. Избиратель наделен лишь одним голосом. В редких случаях он сможет проголосовать против всех кандидатов3. Данная система априори неуниверсальна и основана на компромиссном голосовании, которое искажает подлинные результаты выборов. При проведении выборов по системе относительного большинства в один тур вообще создаются условия для признания победителем кандидата, которого не одобряет большинство граждан. Законодатель не стремится выявить негативное отношение избирателей к участвующим на таких выборах кандидатам. Также он не позволяет гражданам выразить и позитивное отношение к двум и более кандидатам. Все это также искажает подлинные итоги выборов. Хрестоматийный пример с избранием известного афериста С. Мавроди на выборах депутата Государственной Думы только подтверждает этот тезис.

Ординалистское голосование основано на качественной теории полезности. Это рейтинговое (или преференциальное) голосование. Избиратель ранжирует кандидатов в определенной последовательности от наилучшего к наихудшему. Существует масса разновидностей таких методик4. Они касаются максимального и минимального количества выставленных преференций. Обычно число преференций абсолютно неограниченно (то есть равно числу участвующих кандидатов). Однако в отдельных системах рейтингового голосования оно может ограничено даже двумя преференциями (на этом положении основана система дополнительного вотума, которая применяется на выборах мэра Лондона). В отдельных случаях закон устанавливает минимальное число выставленных преференций для признания бюллетеня действительным. Иногда оно даже равно числу участвующих кандидатов (классическая система единого передаваемого голоса)5. Отдельные системы требуют, чтобы избиратель хотя бы определил одного кандидата. Еще реже допускается голосовать против всех, в том числе, подавая незаполненный бюллетень.

Отдельные ученые пытались нивелировать различия между системами рейтингового и оценочного голосования. Самый известный пример – метод Борда. Избиратель выставляет преференции в бюллетене, но каждому из мест соответствует определенное количество очков. В этом виде такая система с точки зрения математики практически идентична рассмотренной выше гипотетической универсальной системе оценочного голосования на выборах губернатора Калифорнии. Так, на таких выборах по системе Борда первому месту соответствует 134 голоса, а последнему – нуль голосов.

Метод Баклина также является преференциальным с внешней стороны (избиратель ранжирует кандидатов), но оценочным с внутренней (он также наделен множественным вотумом). Это методика абсолютного большинства. Если никто из кандидатов не получил такого большинства по первым предпочтениям, то необходимо прибавить вторые, третьи и т.д. Фактически, данная система является математической копией методики Мишеля Балински.

По нашему мнению, универсальной система рейтингового голосования может быть лишь в том случае, если предоставляет право избирателю подать незаполненный бюллетень, проголосовать против всех кандидатов или проголосовать категорически лишь за одну кандидатуру, а также выставить одинаковые предпочтения тем или иным кандидатам. Именно в этом случае мы сможем создать некое подобие гибридной разновидности, которая заключает в себе черты и кардиналистского, и ординалистского голосования.

Очевидно, что среди кардиналистских систем можно выявить лишь одну универсальную систему. Если быть точным, это система голосования по очкам ( range or score voting ), в котором минимальное число очков равно нулю, а максимальное – n – 1, где n – число участвующих кандидатов. Наоборот, среди рейтинговых систем таких разновидностей уже сейчас существует значительное количество.

Между системами кардиналистского и ординалистского голосования существует значительная разница. В первую очередь, это касается критериев абсолютного большинства и Кондорсе. Так, приведем следующие итоги голосования (пример 1):

-

3: A, B;

-

1: A;

-

2: B.

Метод одобрительного голосования объявит победителем кандидата B (5 голосов). Предположим, что в данном случае применялось рейтинговое голосование:

-

3: A > B > C;

-

1: A > C > B;

-

2: B > C > A.

Кандидат A занимает первое место с абсолютным числом голосов (4 голоса). Подобный результат был бы и в случае использования системы категорического вотума. Действительно, алогично признавать кандидата B победителем, которого абсолютное большинство избирателей не считает наилучшим.

Приведем другой пример 2:

-

11: A;

-

3: A, C;

-

6: B;

-

7: B, C;

-

9: C.

Правила одобрительного голосования победителем объявят кандидата C (19 голосов). Предположим, что избиратели могли ранжировать кандидатов. Итоги голосования были бы следующими:

-

11: A > B > C;

-

3: A > C > B;

-

6: B > A > C;

-

7: B > C > A;

-

9: C > B > A.

В этом случае кандидат C уступает по парному сравнению кандидатам A (16 < 20 ) и B (12 < 24 ). Кандидат B вообще является победителем по критерию Кондорсе. Сомнительно, что кандидат C должен признаваться победителем в данном случае. Также отметим, что в рамках системы категорического вотума наибольшее число голосов получил бы A (14 голосов). Если бы применялась система относительного большинства, то он бы был объявлен победителем. В случае проведения выборов по системе абсолютного большинства необходимо было проводить второй тур между кандидатами A и B, в котором бы победил B (14 < 22 ). Приведенные примеры подтверждают выдвинутую ранее гипотезу о том, что системы преференциального голосования наиболее справедливы, так как практически не ограничивают свободу выражения мнения избирателей и позволяют им выразить позитивное, нейтральное или отрицательное отношение ко всем кандидатам.

Метод парного сравнения в большинстве случаев позволяет выявить кандидата, который в гипотетическом втором туре сможет обыграть любого иного кандидата. Данный критерий является развитием правила абсолютного большинства и может использоваться лишь при проведении выборов по преференциальной системе. Так, кандидат, получивший абсолютное большинство голосов, в каждом случае обыграет во втором туре любого иного кандидата (51 % > 49 %, следовательно, 51 % больше, чем любое из слагаемых, которое в сумме с другими образует 49 %).

Метод Кондорсе и абсолютного большинства должны неизменно соблюдаться при проведении справедливых выборов. Системы кардиналистского голосования, в том числе и ее единственный универсальный тип, этому правилу не соответствуют (как и ее преференциальная копия – методика Борда).

В рассмотренном втором примере мы видим, что только кандидат C получил наибольшее число одобряемых голосов (19). Все иные кандидаты не получили одобрения со стороны избирателей. Напомним, что в Древней Греции существовало строгое правило – кандидат, против которого выступает большинство избирателей, не должен признаваться победителем. В настоящий момент в России такое правило действует при проведении одобрительного голосования только в одномандатных округах на безальтернативных выборах. Однако при проведении иных выборов это справедливое правило грубо нарушается. Так, на выборах в многомандатных округах нередко мандаты получают кандидаты, которые не набрали абсолютное большинство голосов. Пожалуй, самый вопиющий случай произошел на выборах депутатов Верх-Бехтемирского сельского Совета народных депутатов Бийского района Алтайского края восьмого созыва. В единственном восьмимандатном округе только один избранный кандидат смог набрать более половины голосов избирателей (179 голосов от 343 избирателей, принявших участие в выборах). Это произошло потому, что большинство избирателей, наделенных восьмью голосами, голосовали за меньшее число кандидатов6. Весьма слабым оправданием выступает тот факт, что избиратели не могли одобрить девять и более кандидатов (включая всех). По нашему мнению, законодатель должен на любых выборах выяснять положительное, нейтральное или отрицательное отношение избирателей ко всем кандидатам, чтобы не допустить избрания кандидата, которого не одобряет большинство граждан.

В рассмотренном выше втором примере мы видим противоречие. Действительно, только кандидат C получил одобрение со стороны большинства избирателей. Однако он уступил в парном сравнении с другими кандидатами. Это противоречие может быть разрешено лишь предоставлением права избирателю отмечать антирейтинг кандидата.

Мы ранее разработали универсальную систему «сильнейшего пути», которая позволяет в небольшой период времени отыскать медиану метода Кемени-Янга. Проще говоря, он позволяет определить наиболее часто встречаемую в избирательных бюллетенях последовательность кандидатов. Отметим, что такая последовательность всегда будет иметь поддержку абсолютного большинства избирателей и максимально приближена к 100 %. Результаты таких выборов будут максимально приближены к волеизъявлению каждого избирателя, так как метод Кемени – Янга является единственной избирательной системой, соответствующей критерию максимального правдоподобия (иначе говоря, максимальной приближенности к справедливости).

Избиратель может проголосовать против конкретных кандидатов, включая всех кандидатов в целом. В случае проведения электронного голосования целесообразнее предусмотреть два столбца квадратов в электронном избирательном бюллетене: «за» и «против». Сначала избиратель определяет рейтинги, а затем, если выразит желание, антирейтинги. Проведение голосования при помощи бумажных бюллетеней в последнем случае практически невозможно, так как не исключает значительного числа ошибок при заполнении бюллетеня.

Электронный бюллетень на таких выборах может выглядеть следующим образом (рис. 1).

|

Кандидаты |

За |

Против |

|

A |

1 |

|

|

B |

2 |

|

|

C |

3 |

|

|

D |

4-5 |

X |

|

E |

4-5 |

X |

Рис. 1. Форма электронного бюллетеня

В данном случае избиратель выставил первые три преференции. Для их ввода целесообразнее использовать выпадающий список на экране избирательной машины, поскольку число участвующих кандидатов может быть большим. Оставшимся двум неотмеченным кандидатам машина автоматически выставила равные четвертые и пятые преференции. На втором этапе голосования машина предложила отметить антирейтинги. Избиратель выставил их двум последним кандидатам. Таким образом, данный способ голосования является преференциальным с факультативным одобрительным голосом, включающим возможность проголосовать категорически за одного кандидата, за всех или против всех.

В нашем примере 2 предположим, что предоставляется право избирателя проголосовать против кандидата (определить его антирейтинг). Так, 11 избирателей, поддержавших кандидата A, поставили его на первое место. Всех остальных кандидатов они отмечали отрицательным рейтингом. Следовательно, кандидат B получил преференцию минус два, а кандидат C – минус три. Также не будет считаться ошибкой определение антирейтингов у кандидатов B и C минус один и минус два соответственно. Нуль, как и иные знаки (галочки, прочерки, буквы, слова и пр.), следует приравнивать к категорическому голосованию (первая позитивная преференция). Отсутствие знака означает позитивную преференцию, следующую за последней обозначенной. Незаполненный бюллетень означает, что избиратель поставил всех кандидатов на первое место. Таким образом, оснований для признания бюллетеня недействительным практически не осталось.

Отметим, что в самом бюллетене графы «против всех кандидатов» нет. Это необходимо, так как в данном случае не было подано ни одного голоса против всех кандидатов непосредственно (отсутствовали бюллетени, в которых все кандидаты были не одобрены).

Кандидат B является победителем по критерию Кондорсе и, следовательно, критерию Кемени-Янга. Однако его персонально не одобряет большинство избирателей (он получил менее половины голосов избирателей). Выборы следует признать несосто-явшимися.

Действительно, только один кандидат C одобряется большинством избирателей, но он уступает в парном сравнении с другими участвующими кандидатами. Признавать его, а равно и какого-то иного кандидата (B или C), победителем, явно несправедливо. Необходимо проводить повторные выборы. Если бы в этом втором примере 9 избирателей, сторонников кандидата C, одобрили бы всех кандидатов, а не только его (9: C > B > A), то выборы были бы признаны состоявшимися. В этом случае все кандидаты были бы одобрены большинством избирателей и победителем был признан кандидат B, который в парных сравнениях опережает всех иных кандидатов.

Проще говоря, разработанная нами система позволяет вывить наиболее часто встречаемую последовательность во всех избирательных бюллетенях. Кандидат (или кандидаты), занимающий первое место (первые места) в такой последовательности, признается победителем (победителями) при условии, что против него (них) не проголосовало большинство избирателей. В противном случае выборы должны быть признаны несостоявшимися (в одномандатном округе) или назначены дополнительные выборы для замещения оставшихся мандатов (в многомандатном округе). Таким образом, кандидат-победитель всегда должен одобряться большинством избирателей. Такие правила могут быть использованы на любых выборах (в одномандатных, в многомандатных округах и пр.).

Предложенная система позволяет устранить и иной парадокс победы «темной лошадки». Предположим, 4 избирателя установили следующее соответствие: А > D > B > C; 4 избирателя решили, что A > D > C > B; 3 избирателя посчитали, что В > D > C > A. Также 3 избирателя уверены, что В > D > A > C. Два избирателя считают, что C > D > A > B. Наконец, 2 избирателя решили, что С > D > B > A. Никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (А – 8, В – 6, С – 4, D – 0). Любые методики, основанные на правиле Кондорсе, в этом случае отдадут победу кандидату D, который, будучи явным аутсайдером, имеет ноль голосов (первых преференций)! Такая картина возможна в силу применения тактики «захоронения»: избиратели сознательно занижают рейтинги противников своего кандидата. Поэтому они поставили на второе место явного аутсайдера кандидата D. В итоге, этот аутсайдер будет признан победителем согласно правилу Кондорсе, хотя абсолютно все избиратели не желали его победы! Использование правила антирейтинга позволит свести к минимуму тактическое голосование. Избирателю нет смысла искусственно занижать рейтинг противников своего предпочитаемого кандидата. Он просто будет голосовать против них. В конечном счете, выборы будут признаны несостоявшимися.

Применение антирейтинга позволит устранить некоторые негативные последствия, связанные с выдвижением клонов (кандидатов со схожими обещаниями). Приведем третий пример:

-

4: A > B > C;

-

5: B > C > A;

-

4: C > A > B.

Поскольку никто из кандидатов не получил абсолютного числа голосов избирателей, поэтому составим матрицу парных сравнений (таблица).

Матрица парных сравнений

|

Кандидаты |

чем A |

чем B |

чем C |

|

А лучше |

– |

8 |

4 |

|

B лучше |

5 |

– |

9 |

|

C лучше |

9 |

4 |

– |

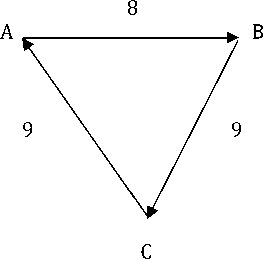

Победные значения в парных сравнениях выделены жирным шрифтом. Очевидно, что победитель по критерию Кондорсе отсутствует. Необходимо определить победителя по правилу Кеме-ни – Янга согласно нашему алгоритму «сильнейшего пути». Составим схему соотношений между кандидатами (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение между кандидатами

Далее необходимо выявить непрерывные последовательности из всех кандидатов. Это A > B > C; B > C > A и C > A > B. Определим сумму голосов поддержки этих последовательностей. Для этого разобьем последовательности на пары и просуммируем голоса поддержки согласно данным в таблице. Так, последовательность B > C > A разбивается на три пары: B > A (5 голосов); B > C (9 голосов) и C > A (9 голосов). Эта последовательность является победной с 23 голосами против 21 у остальных. Иначе говоря, за последовательность B > C > A проголосовало 58,97 % избирателей (всего голосовало 13 избирателей, то есть 39 голосов в трех парах сравнениях). Кандидат B признается победителем.

Предположим, что на выборах также участвуют его клоны (например, однопартийцы) – кандидаты B2 и B3. Итоги голосования не слишком изменились:

-

4: A > B > B2 > B3 > C;

-

5: B > B2 > B3 > C > A;

-

4: C > A > B > B2 > B3.

К сожалению, по методу Кемени – Янга в этом случае победа будет отдана кандидату A (73,30 %) из-за утроения числа голосов в парном сравнении с кандидатами от партии кандидатов B. Предположим, что избиратели могут определять антирейтинги кандидатов в рамках преференциального голосования (обозначим их знаком минус). Итоги голосования без участия клонов будут следующими:

-

4: A > –B > –C;

-

5: B > C > –A;

4: C > –A > –B.

В данном случае, как при участии клонов, так и без них, выбо- ры будут признаны несостоявшимися, так как победители (кандидаты B и A) не одобряются большинством избирателей.

В конечном счете, наделение избирателя правом определять антирейтинг кандидата позволяет снизить зависимость результатов выборов от сторонних альтернатив и, соответственно, устранить возможность манипуляции результатами выборов посредством использования тактического выдвижения. Напомним, что системы кардиналистского голосования данному критерию соответствуют, в отличие от систем рейтингового голосования.

Нельзя утверждать, что такие предложения увеличат количество выборов, признаваемых несостоявшимися. Непосредственно графа «против всех кандидатов» не восстанавливается, незаполненный бюллетень также не приравнивается к голосованию против всех. Избиратель должен выставить отрицательные рейтинги у всех участвующих кандидатов (например, поставить число «минус один» во всех квадратах). Прочерки и прочие знаки, как уже было отмечено выше, расцениваются как позитивное категорическое, а не негативное голосование.

В научной среде долгие годы шла дискуссия о необходимости сохранения данной графы. Данный вопрос даже несколько раз рассматривался Конституционным Судом РФ. В частности, в пункте 3 Постановления «По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта “а” пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”» от 10 июня 1998 г. №17 Суд указал, что согласно статье 3 Конституции Российской Федерации выборы в Российской Федерации являются свободными7. Отсюда, в частности, следует право избирателей выражать свою волю в любой из юридически возможных форм голосования в соответствии с установленными федеральным законодателем и органом законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации процедурами, с тем, чтобы при этом исключалась возможность искажения существа волеизъявления избирателей.

По смыслу избирательного законодательства, воля избирателей может быть выражена голосованием не только за или против отдельных кандидатов, но и в форме голосования против всех внесенных в избирательный бюллетень кандидатов. Такое воле- изъявление означает в условиях свободных выборов не безразличное, а негативное отношение избирателей ко всем зарегистрированным и внесенным в избирательный бюллетень по данному избирательному округу кандидатам. Его конституционноправовой смысл заключается в том, что таким кандидатам отказывается в праве представлять народ в выборных органах публичной власти. При этом выборы как способ выявления воли народа и формирования соответствующих легитимных органов государственной власти и местного самоуправления, от его имени осуществляющих публичную власть, основаны на приоритете воли большинства избирателей, принявших участие в голосовании.

Факт негативного отношения большинства избирателей ко всем кандидатам, подтвержденный голосованием «против всех кандидатов» большим числом избирателей, чем проголосовало за набравшего большинство голосов кандидата, означает, что и данный кандидат не получил поддержки избирателей, необходимой и достаточной для обеспечения подлинного представительства народа, которое согласно статье 3 Конституции Российской Федерации должно быть результатом свободных выборов. Поэтому признание выборов в таких обстоятельствах несостоявшимися в наибольшей степени отвечает принципу народовластия.

Таким образом, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что наличие данной графы позволяет в более полной степени учесть мнение избирателей. Однако лишь в некоторых субъектах (Красноярский край, Калужская область, например) такое голосование допускается в настоящее время при проведении местных выборов.

Между тем голосование против всех кандидатов (списков кандидатов) допускается в Испании, Индии, Канаде и многих странах СНГ (в Грузии, Таджикистане, Белоруссии, Кыргызстане). Это обусловлено тем, что в статье 4 Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых государств от 7 октября 2002 г. (далее – Конвенция СНГ), посвященной принципу прямого избирательного права, закреплены требования, которые должны выполняться государствами: «Соблюдение принципа прямого избирательного права означает, что граждане голосуют на выборах соответственно за кандидата и (или) список кандидатов или против кандидата, кандидатов и (или) списка кандидатов непосредственно, или против всех кандидатов и (или) списков кандидатов»8. Таким образом, указанная Конвенция установила обязанность предоставления возможности избирателям голосовать непосредственно за или против кандидатов (списков кандидатов) либо против всех кандидатов (списков кандидатов). Так, в Таджикистане граждане голосуют непосредственно против кандидатов, вычеркивая нежелательные фамилии из бюллетеня. Кроме этого, избиратели в этой стране вправе голосовать против всех кандидатов, в данном случае они вычеркивают все фамилии кандидатов из бюллетеня.

Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ, нормы международных договоров в случае коллизий с нормами федеральных законов имеют приоритет. Однако, несмотря на указанные положения Конституции РФ, Верховный Суд РФ в Определении от 17 октября 2007 г. №53-Г07-31 указал, что установление права избирателя голосовать против всех – прерогатива федерального законодателя, который может и не предусмотреть такую возможность. При этом Верховный Суд РФ сослался на положения части 3 статьи 1 Конвенции СНГ, установившей, что избирательные права устанавливаются конституциями, а их порядок осуществления – национальными законами9.

На наш взгляд, Верховный Суд РФ неправильно истолковал указанную норму международного договора и решил, что Конвенция носит рекомендательный характер. Разумеется, это не верно. Указанная норма лишь установила ранг нормативных актов, регулирующих избирательные права (ими могут быть только конституция и законы, но не подзаконные акты). Таким образом, верховенство ратифицированных международных договоров, провозглашенное Конституцией РФ, было опровергнуто судебной практикой.

Так или иначе, есть и другие доводы в пользу сохранения возможности избирателей голосовать против всех.

Восстановление права голосовать против всех позволит увеличить объем прав избирателя. Напомним, что Постановлением Конституционного суда РФ от 14.11.2005 г. №10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона

“О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации»10 было предусмотрено право гражданина осуществлять агитацию, призывающую голосовать против всех кандидатов, за свой собственный счет. После отмены графы «Против всех» граждане также были лишены права совершать такие избирательные действия.

Установление права голосовать против кандидата позволит обеспечить равенство прав избирателей. В настоящий момент при проведении безальтернативных выборов граждане могут голосовать как «за», так и «против» кандидата. На альтернативных выборах право голосовать против кандидата у избирателя нет, что нарушает принцип равного избирательного права. Лишь в отдельных субъектах РФ восстановили графу против всех кандидатов при проведении местных выборов. Однако такое голосование не позволит выявить негативное отношение избирателей к конкретным кандидатам.

Наконец, восстановление права голосовать против кандидатов позволит повысить демократизм выборов, так как поможет предотвратить наделение властными полномочиями лиц, которые не пользуются поддержкой большинства граждан. Мы расцениваем право голосовать против кандидатов как возможность осуществлять общественный контроль за демократизмом выборов. В тех случаях, когда выборы не были организованы должным образом, например, до голосования не были допущены кандидаты, которые пользуются реальной поддержкой граждан, единственной возможностью не допустить проведение несправедливых выборов является право гражданина объявить такое голосование недемократическим и потребовать проведения повторных выборов.

Так, на выборах мэра г. Балаково в 2001 году перед вторым туром судом незаконно была отменена регистрация Саурина, главного претендента на замещаемую должность (в первом туре он получил чуть менее 50 % голосов избирателей). Избиратели отреагировали на это протестным голосованием (70 % проголосовало против всех кандидатов)11. В итоге были назначены повторные выборы, на которых все же победил кандидат, незаконно отстраненный от выборов. Этот факт примечателен тем, что подоб- ная практика снятия кандидатов с выборов в России по-прежнему распространена, причем некоторые решения избирательных комиссий и судов после проведения выборов признавали незаконными, но это не влекло признание выборов недействительными. Это обусловлено в первую очередь тем, что законодатель и Конституционный Суд РФ не дали четкого ответа на вопрос, является ли незаконный отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов основанием для признания выборов недействительными. Теперь же эта форма общественного контроля ликвидируется.

После отмены графы «Против всех кандидатов» депутат Тюлькин предложил в бюллетени включить графу «Выборы не являются свободным и демократическими» (его предложение было отвергнуто, хотя депутатом была весьма верно определена характеристика выборов, на которых избиратели не желают голосовать за конкретного кандидата, за конкретный список кандидатов). Разумеется, во многих странах мира голосование «Против всех» не допускается. Однако Россия не имеет устойчивых демократических традиций, проводимые выборы в настоящее время сложно признать демократическими (такой же точки зрения придерживаются и международные наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ). Мы считаем, что до построения в России правовой государственности голосование против всех необходимо.

Список литературы Универсальность избирательных систем

- Блохина О. Противостояние в Балакове // Саратовские вести. 2001. 19 января.

- Зарубежное избирательное право: учеб. пособие / под ред В. В. Маклакова. М.: Норма, 2003. 288 с.

- Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Часть общая / под ред. Б.А. Страшуна. М.: БЕК, 2000. Т. 1-2. 784 с.

- Лейкман Э., Ламберт Д. Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. 366 с.

- Любарев А. Е. Избирательные системы: Российский и мировой опыт. М.: Литагент, 2016. 632 с.

- Сводная таблица с результатами выборов. URL http://altaiterr.izbirkom.ru/upload/archiv-viborov/2021-09-19/20210919_dep_sel.xlsx.

- Сравнительное конституционное право: учеб. пособие / под ред. В. Е. Чиркина. М.: Междунар. отношения, 2002. 448 с.