Уорд Клайд Олли и принцип агрегации особей

Автор: Розенберг Г.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена 135-летию со дня рождения и 65-летию со дня смерти крупного американского зоолога и эколога Уорда Олли. Известен исследованиями социального поведения и миграций сообществ животных. Предложенный им в 1931 г. принцип агрегации особей в экологии назван « принципом Олли ».

Уорд олли, агрегация особей, принцип, положительные обратные связи, протокооперация, оптимальный размер стаи

Короткий адрес: https://sciup.org/148315294

IDR: 148315294 | УДК: 591.5+574:929 | DOI: 10.24411/2073-1035-2020-10335

Текст научной статьи Уорд Клайд Олли и принцип агрегации особей

Уорд Олли (Warder Clyde Allee; 18851955)

ка, втрое скрученная, нескоро порвется» (Экклезиаст, гл. 4: 9-12) или «Хочешь ли ты, чтобы жизнь твоя была всегда легкой? Так оставайся постоянно в стаде и за стадом забудь себя. – Möchtest du ein-fach leben? Bleib in der Herde und ver-giss dich für die Lie-be der Herde» (Фридрих Ницше

[Friedrich Nietzsche]); о взаимопомощи в природе писал и П.А. Кропоткин [6, 19]

А.Н. ТЕРЕЩЕНКО: «ЖИЗНЬ ТАКАЯ ШТУКА ЗЛАЯ…»

Уорд Олли родился 5 июня 1885 г. на ферме в Блумингдейле (Bloomingdale), штат Индиана (США), у Мэри Ньюлин и Джона Олли (Mary

Рос он в общине квакеров (Quakers), обучение проходил в квакерской школе в Блумингдейле (интересный факт: в школе он стал победителем ораторского конкурса, а после её окончания два года (1902-1904) преподавал в ней же) и в колледже Эрлхэм (Earlham College) в Ричмонде (с 1904 г.). Четыре года обучения в Эрлхэме обеспечили дали ему хорошее высшее образование, а активное участие в студенческом футболе благоприятно сказалось на его спортивной форме. Интерес к общей биологии, привнесенный им с фермы, был усилен и подтвержден.

В 1908 г. он поступает в Чикагский университет (окончил с отличием в 1912 г. и стал PhD), где обучается у молодого тогда преподавателя Виктора Шелфорда (Shelford Victor Ernst; 18771965). В том же 1912 г. он женится на Марджори Хилл 1 (Marjorie Hill), которая была младше его на пять лет и с которой он учился еще в колледже (в этом квакерском браке у них родилось трое детей – сын и две дочери [Уордер Клайд, младший, в 1913 г., Барбара Хилл в 1918 г. и Мэри Ньюлин в 1925 г.]). Уорд был глубоко религиозным человеком (в этическом, а не мистическом смысле), что сыграло большую роль в его теоретических построениях в области социального поведения, взаимопомощи в природе и эволюции человеческой этики.

Олли работал ассистентом профессора зоологии еще обучаясь в университете (19101912), а с 1912 по 1921 гг. он преподавал в Университетах Иллинойса и Оклахомы, Колледже Уильямса (Массачусетс), Лейк-Форест колледже (Иллинойс), Морской биологической лаборатории в Вудс-Холе (Woods Hole; Массачусетс). Он вернулся в Чикагский университет в 1921 г. в качестве доцента зоологии и получил звание профессора в 1928 г. Кроме того, он был деканом колледжа искусств, литературы и науки (1924-1926) и секретарем департамента зоологии (1927-1934). После выхода на пенсию в 1950 г. Олли работал в Университете Флориды в Гейнсвилле, где был профессором биологии вплоть до смерти в марте 1955 г.

В 1923 г. произошло первое из трагических событий в семье Олли: случайная смерть десятилетнего сына в результате дорожного происшествия по дороге в школу со своей младшей сестрой. «Мальчик, названный в честь своего отца, был очаровательным ребенком, чье сочетание крепкого телосложения, блестящего и активного ума предсказывало полезную жизнь и давало надежду на счастливое будущее. Психологический удар сильнее всего обрушился на мать. <…> В течение нескольких лет основной заботой мужа было её утешение» [46, р. 9] 2 .

В начале 1930 г. появились первые признаки наиболее тревожного для Уорда паралича нижних конечностей (был диагностирован как опухоль позвоночника); операцию сделал крупный нейрохирург доктор П. Бейли [Percival Sylvester Bailey]. Второй и третий грудные позвонки были пропилены, спинной мозг открыт, а поврежденные клетки, насколько это возможно, удалены. Восстановление было быстрым, и Олли смог возобновить преподавательскую и исследовательскую деятельность. Но слишком знакомые симптомы повторились и в 1933 г. потребовалось повторное удаление опухоли. Про-

гноз восстановления после второй такой операции был пугающе мал, но и с этой опасностью Олли справился. Затем, после второго выздоровления, опухоль снова медленно вернулась, – в марте 1938 г. была проведена новая операция, которая опять была успешной; но повреждение трижды оперированного спинного мозга было сильным и всю оставшуюся жизнь Олли был прикован к инвалидному креслу (за исключением того, что он научился с помощью своих мощных рук переходить от кресла к автокреслу и обратно; в остальных случаях его переносили через плечо его студенты-сопровождающие).

«Физические проблемы, с которыми сталкиваются мужчины с полностью парализованными нижней частью живота и ногами, серьезны. Каждый день требовалось несколько часов заботы, чтобы подготовить тело этого неустрашимого учителя и исследователя для дневных лекций, студенческих конференций, заседаний комитетов, обсуждения научных проблем с коллегами, редакторской работы и периодических экзаменов. Характерно, что Олли отказывался от любого рассмотрения его инвалидности. <…> Он нес полную учебную нагрузку, встречался с каждой студенческой группой и продолжал руководить исследованиями преданных учеников» [46, р. 11[.

Следующий жестокий удар судьба нанесла в самое незащищенное место: в 1945 г. умирает Марджори – любимая жена, друг и помощник.

Новая беда настигла его через год. У него была привычка: «после того, как его ученик-слуга доставлял его домой и помещал в кресло-коляску, он быстро перемещался к задней части дома, резко поворачивал кресло под прямым углом, а затем, мощными руками, «запускал» его назад на платформу домашнего лифта, с помощью которого он мог добраться до своей комнаты на втором этаже. Лифт всегда был готов к его приезду. В этот день шахта лифта случайно осталась открытой. Доктор Олли вкатился прямо в шахту и упал вертикально на восемь футов, приземлившись прямо на голову на бетонный пол. Крушение было услышано верной негритянской домашней прислугой, которая позвонила соседу и врачу и послала другого соседа в поисках дочерей, которые на мгновение вышли из дома. <…> Скорая помощь отвезла его в больницу, где были приняты меры для его немедленного поступления. Он оставался в сознании, а затем впал в кому…» [46, р. 18-19]. Операцию вновь сделал доктор Бейли: «игла была введена в полости мозга, жидкость была удалена, и давление было снято. Олли вновь вернулся в сознание. Затем оно стало медленно улучшаться, правда, с мучи- тельно замедленной речью, <…> к удивлению друзей и хирургического персонала, он выздоровел. Зафиксировано замечание А. Эмерсона, о том, что его речь звучала только по одному слову с интервалами в несколько секунд. Доктор Эмерсон сказал ему: "Клайд, я думаю, что ты как кошка с девятью жизнями", и он ответил: "Да... и... я... думаю... я... должен... использовать... до... пяти... из... них"». [47, р. 19].

Кроме преподавательской и научной деятельности, Олли много внимания уделял научным обществам, особенно Экологическому обществу Америки (в 1929 г. был его президентом) и Американскому обществу зоологов. Находясь в редакции журнала "Physiological Zoology", издаваемого Чикагским университетом, с момента его основания в 1928 г., Олли занял пост главного редактора в 1937 г. и оставался на этом посту до самой смерти.

В 1950 г. он был избран в члены Американской академии искусств и наук и в Национальную академию наук. В это же время, по мере приближения 65-летнего возраста и выхода на пенсию, профессор Олли хотел убедить власти в том, что его дело должно рассматриваться индивидуально, с продлением срока его полномочий до тех пор, пока он сможет выполнять все свои обязанности преподавателя и руководителя научных исследований. Когда это оказалось невозможным, выход на пенсию был воспринят им как своего рода очередной вызов. Ему предложили стать профессором кафедры биологии в Университете Флориды в Гейнсвилле, и он сразу согласился. Переезд из Чикаго во Флориду прошел успешно и Олли взял на себя контрактные обязательства на пятилетний срок. Его друзья, которые надеялись, что он перейдет к спокойному периоду написания и исследования, сначала были встревожены, а затем удивлены его немедленным успешным «входом» в новую ситуацию. Интересный момент описывает К. Шмидт [47, р. 25]: «когда он отправил свою первую декларацию о подоходном налоге во Флориде, его довольно резко призвали к ответственности за сумму его вычета на медицинские расходы. Он сразу же позвонил в районный коллектор; и ему нужно было только вкатиться в комнату в инвалидной коляске, чтобы отмахнуться от обвинений и добиться мгновенного понимания».

Студенты взяли на себя управление домом и позаботились о перевозке Олли из него в офис и обратно (как это было в Чикаго после свадьбы обеих дочерей, которые были с ним в разлуке: Барбара с семьей жила в Филадельфии, а Мэри – в Норвегии).

х гг. прошлого века, в которой каждый приводил свои аргументы и давал свое толкование наблюдавшимся в природе фен о менам (см.: [18]).

Наконец, отмечу, что большое число примеров возникновения мозаичности (агрегирован-ности особей и неоднородностей горизонтального сложения растительных сообществ) приводится ботаниками Дж. Харпером (John Lander Harper; 1925-2009) и Т.А. Раб о тновым (1904-2000). Назову и модель «карусели», предложенную в 1991 г. фитоценологом Э. Ван-дер-Маарелем (Eddy van der Maarel; г. р. 1934) и подробно рассмотренную в обзорах Б.М. Миркина и Л.Г. Наумовой [8-10]. Суть модели сводится к мелкомасштабным циклическим изменениям состава растительных сообществ в «це-номолекулах», что обеспечивает стабильность видового состава всего сообщества. При этом по характеру поведения видов в «карусели» различаются устойчивые «виды-наседки» ( англ . sitter), «виды-партизаны» (guerilla) с малым радиусом «нападения» на окружающее «ценомо-лекулу» сообщество (например, звербой [ Hypericum maculatum ]), виды, способные перемещаться на значительное расстояние (тысячелистник [ Achiellea millefolium ], мятлик луговой [ Poa pratensis ]), и «виды гибкие» (phalanx; злаки – белоус торчащий [ Nardus stricta ], овсяница [ Festuca rubra ] и др.).

В известной степени, в данной классификации заложены представления, высказанные еще в 1929 г. экологами Дж. Уивером (John Ernest Weaver; 1884-1966) и Ф. Клементсом (Frederic Edward Clements; 1874-1945), об обратной зависимости способности к агрегации у растений от подвижности стадий расселения (семян, спор и т. д.). При этом, подчеркивается, что «"карусели" могут вызываться разными причинами – особенностями разрастания доминанта (как в случае с папоротником-орляком), изменением содержания азота в почве (как в "карусели" Тёркингтона), лесовозобновительным процессом или целым комплексом причин, которые столь сложно взаимодействуют, что делают причины процесса "карусели" не интерпретируемыми, особенно в травяных сообществах» [8, с. 17]. К этим причинам можно добавить влияние суточных и сезонных изменений погодных условий, особенности процессов размножения, локальные различия в местообитаниях и др.

Естественно, что вскрыть все многообразие комплекса причин (многие из которых стоха-стичны), воздействующих на формирование сообщества, нельзя (соотношение объяснительных и прогнозирующих функций теории). Однако 80

В 1953 г. Уорд удивил своих друзей планами по повторному браку. Всем казалось небольшим чудом, что необычайно обаятельная женщина, давняя подруга семьи, Энн Сильвер (Ann Silver; 1904-1984) полюбила Клайда и вызвала у него откровенный юношеский отклик. Свадьба состоялась в новом доме на 57-й улице в Чикаго, а на лето в Вудс-Хол поехала явно счастливая пара. Энн внесла искреннюю и бескорыстную любовь в жизнь Уорда в Гейнсвилле – длинная тень несчастья покинула его разум, «он вновь научился смеяться вместе с ней со спонтанностью, которой не было уже тридцать лет. Было счастливое посещение обеих дочерей, с их маленьким стадом [small flock] оживленных внуков. Наверное, должно было бы быть больше таких счастливых лет, чем те скудные два года, которые были отпущены им для этой необычайной идиллии» [57, р. 26].

В понедельник вечером, 14 марта 1955 г., Уорд простудился после ужина. Была вспышка инфекции почек, начался пиелонефрит, который на этот раз не поддался лечению; Олли впал в кому и утром 18 марта скончался, не дожив до своего 70-летия чуть менее трех месяцев.

Р. КИПЛИНГ: «СИЛА ВОЛКА – РОДНАЯ СТАЯ»

«Под экологической структурой популяции понимают определенное соотношение возрастных групп, определенное соотношение полов, сочетание оседлых животных с животными-мигрантами, наличие семейных, стадных и т. п. группировок. Чем сложнее структура популяции, тем выше ее приспособительные возможности. Единство приспособительных реакций популяций осуществляется с помощью сложной системы сигнализации и связи, информирующей отдельных особей о состоянии популяции в целом. Эта система информации основана на экологических и физиологических реакциях животных на внешние стимулы самой различной природы (химические, изменение внешней среды, изменение частоты и степени внутрипопуляционных контактов, звуковые и зрительные сигналы и т. п.). Совокупность этих реакций спаивает особей популяции в единую функционирующую систему, обеспечивающую поддержание численности вида в разнообразной среде обитания ( курсив автора. – Г.Р .)», – считал С.С. Шварц [29, с. 14-15].

Одна из основных задач структурной организации популяций – это описание механизмов формирования агрегаций особей. Здесь в качестве примера теоретического осмысления агрегации особей следует указать на дискуссию между В.Н. Сукачевым и Т.Д. Лысенко в 40-50- путем упрощения можно выделить для теоретического анализа отдельные факторы, оказывающие основное влияние на формирование структуры растительных сообществ и популяций. Один из таких механизмов, объясняющий процесс формирования агрегации особей через «эффект зависимости от плотности», и был предложен У. Олли. Только оторванность в этот период отечественной науки от «буржуазной» не позволила в дискуссии Сукачева и Лысенко использовать этот механизм. Сегодня можно констатировать, что при всей абсурдности аргументации сам принцип «гнездовой посадки леса» Лысенко не противоречил принципу Олли.

Учение У. Олли о положительных эффектах агрегации особей начало складываться с самого начала его научной работы, чему в не малой степени способствовали его квакерские убеждения. Причем, своеобразную «агрегацию идей», явно прилагая сознательные усилия, он демонстрировал на собственном примере: из более 180 научных работ, обзоров и популярных статей, 70 были написаны в соавторстве со студентами или коллегами (реализация принципа сотрудничества между животными…); апогеем такого коллективного творчества стала монография 1949 г. «Принципы экологии животных» (широко известна как «Великая книга AEPPS» по забавной аббревиатуре, основанной на фамилиях авторов [38]).

Агрегация особей способствует выживанию популяции, но усиливает антагонизм между особями (конкуренция, авторегуляторные процессы). Перенаселение, как и низкая численность являются факторами, лимитирующими продуктивность популяций. «Однако помимо стремления к индивидуальному обособлению практически всем видам свойственна и противоположная тенденция к агрегации, т. е. к сближению, концентрации, консолидации с образованием определенных социальных структур. Согласно принципу Олли лимитирующим фактором может быть не только перенаселенность популяции, но и ее "недоселенность". Слишком малая плотность популяции может препятствовать встречам организмов во время спаривания. Таким образом, популяция никогда не рассеивается как молекулы газа, а тяготеет к образованию целостности. Конечно, в немалой степени этому способствует межвидовая конкуренция, однако гораздо более сильное влияние имеют внутрипопуляционные механизмы» [1, с. 67].

Олли был центральной фигурой в становлении особой экологической школы, которая возникла в Чикагском университете в первой половине ХХ века. По словам историка Грегга

Митмана (Mitman, 1992), экология в Чикаго развивалась совершенно независимо от дарвиновской эволюции и менделевской генетики, гораздо сильнее находясь под влиянием идей, почерпнутых из биологии развития, физиологии и поведения животных. Виктор Шелфорд, наставник Олли в Чикагском университете и соавтор ряда работ [47-49], утверждал, что изучение экологических сообществ следует проводить без учета эволюционных проблем, сосредоточив внимание вместо этого на физиологических реакциях животных на окружающую среду. В диссертации Олли о поведении водных изопод ( Asellus com-munis ) было исследовано влияние растворенного кислорода, углекислого газа и других факторов окружающей среды на ориентационное поведение этих мелких беспозвоночных в прудах и ручьях [30-32]. Популяции, живущее в прудах, ориентированы иначе, чем население в ручьях с сильным течением; Олли обнаружил, что, манипулируя условиями окружающей среды, он может менять поведение изопод (собранные из прудов ведут себя так же, как взятые из ручьев, и наоборот). Казалось, что это исключает наследственные различия между популяциями и предполагает, что ориентационное поведение является прямым ответом на факторы окружающей среды.

Вернувшись в 1920-х годах в Чикагский университет в качестве доцента, Олли расширил свой экспериментальный физиологический подход к изучению причин агрегации животных. Иногда он называл этот подход к изучению популяций как «массовую физиологию – mass physiology» [33], и утверждал, что бессознательное сотрудничество или «протокоопе-рация»3, обнаруженное в «рыхлых» скоплениях изопод и других простых животных, было отправной точкой для изучения сложного, кооперативного поведения, по-настоящему социальных животных, в том числе людей. Понимание и стремление к улучшению человеческого общества стало мощной мотивацией для экологических и поведенческих исследований Олли. Физиологический подход Олли к экологии и поведению был частично преобразован в его более поздних исследованиях, которые он про- водил совместно со своим коллегой, энтомологом А. Эмерсоном (Alfred Edwards Emerson, Jr.; 1896-1976) в 1930-х годах. Эмерсон, который изучал термитов и других социальных насекомых, привнес эволюционную перспективу, которая отсутствовала в более ранних исследованиях Олли. Правда, Олли не отказался от своих прежних представлений о доминировании физиологии, поведения и развития, но усвоил аспекты эволюционного мышления Эмерсона [43]

Объединяло Олли, Эмерсона и других экологов «Чикагской экологической школы» глубокое убеждение в том, что популяция является фундаментальной эволюционной единицей. В конце 1930-х годов Олли все чаще подчеркивал естественный отбор как причинный фактор в эволюции поведения, но он полагал, что он действует главным образом на группы, а не на отдельные особи. Он утверждал, что сотрудничество было групповой адаптацией, которая развивалась, потому что более тесно агрегированные группы имели больший успех, чем менее кооперативные. Эта приверженность к групповому отбору позволила Олли рассматривать даже такие явления, как доминирование и социальная иерархия, с точки зрения сотрудничества. В обоих случаях он утверждал, что эти социальные взаимодействия уменьшали конфликты, которые были значимы для выживания популяции в целом. Эта точка зрения на социальное поведение позднее отвергалась биологами-эволюционистами (особенно, в конце 1960-х и 70-х гг.).

А. ЭЙНШТЕЙН: «МАТЕМАТИКА – ЭТО ПОЭЗИЯ ЛОГИКИ ИДЕЙ»

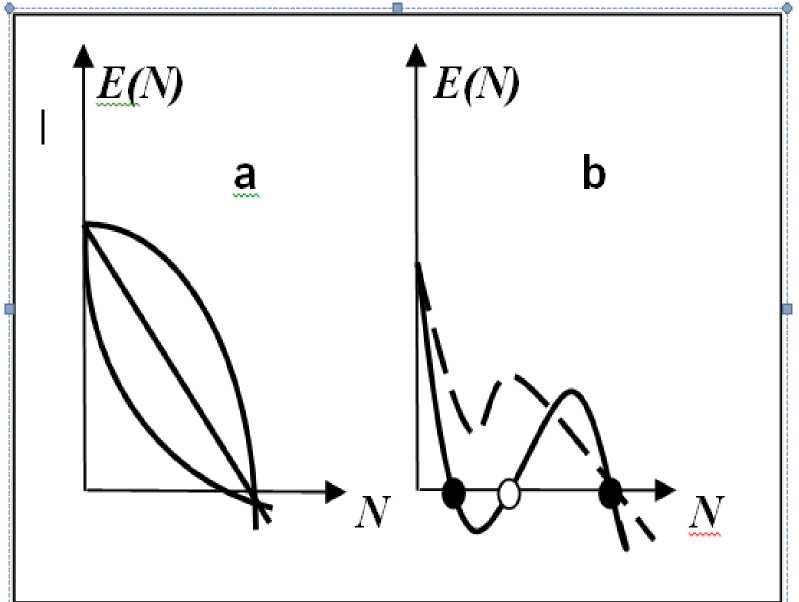

Несколько слов о моделировании «эффекта Олли» («эффект скученности – undercrowding»). Прежде всего, это уравнение роста с немонотонной кривой Олли , которое имеет следующий вид (см.: [16]):

dN / dt = E(N) N , где N – плотность популяции; E(N) – немонотонная кривая типа Олли (см. рис. 1b), приводящая к возникновению двух и более устойчивых стационарных состояний.

Рис. 1. Два типа зависимости E ( N ) от численности популяции N (а – монотонная, b – немонотонная; темные точки – устойчивые состояния, светлая – неустойчивое).

Еще одна модель «эффекта Олли» – било-кальная популяционная модель (модель конкуренции с учетом диффузионного обмена между двумя идентичными по своим экологическим характеристикам местообитаниями [5]). Используя уравнение роста с немонотонной кри-

вой Олли (кубическая зависимость от N ), рассмотренное выше, Ю.А. Домбровский и Г.С. Маркман описали некоторые качественные закономерности распределения и пространственной структурированности (агрегирован-ности) популяций в предположении, что пере-

мещение особей в пространстве подчиняется простейшему диффузионному закону:

dN/dt = N * r * (N - L) * (K - N) I К + D * d2 NI d21, где

L – нижняя критическая численность популяции;

К – емкость среды;

D - коэффициент диффузии, определяемый подвижностью особей (например, в рамках модели «карусели» Ван-дер-Маареля).

В приведенной формулировке ограниченное, устойчивое, пространственно-неоднородное решение данного уравнения носит название «диссипативная структура»[15], обозначая состояние, обладающее пространственной и временной упорядоченностью, в организации которой принимает активное участие процесс диффузии (физический смысл такой структуры «состоит в не замкнутости системы, подкачке в нее энергии извне» [5, c. 8]). Заметим, что Ю.М. Свирежев [22, c. 144], сохраняя в экологии понятие «диссипативная структура», хорошо известное в химии, теории морфогенеза, неравновесной термодинамике, считает, что более правильно было бы называть эти диссипативные структуры «пространственно-неоднородными стационарными структурами». Проведенный анализ [5, 22] показал, что при малом коэффициенте диффузии D в вольтерровской модели существуют две точки устойчивого равновесия, в одной из которых плотность особей стремится к насыщению, а в другой происходит вымирание. С ростом D наблюдается выравнивание распределения, и диссипативная структура исчезает. В рамках модели «карусели» этот результат описывает пространственно-временн о е изменение «видов-партизан».

В последние годы эффект Олли стал чаще использоваться при модельном описании структуры и динамики различных популяций. Здесь лишь назову серию работ А.Ю. Переварюхи [1214, 21, 45 и др.]. В них он анализирует процессы формирования пополнения, организации воспроизводства и управления эксплуатацией биоресурсов, имеющих важное хозяйственное значение (осетровые рыбы) на основе комплекса моделей с применением формализма гибридных автоматов. Им разработан комплекс моделей, описывающих процесс пополнения популяций рыб и отличающихся от ранее предлагавшихся в рассматриваемой предметной области тем, что в них учитываются эффект Олли и наличие критически низкой численности для популяции; волнообразный (нелинейный) характер кривой воспроизводства; возможность стабилизации со снижением численности в условиях масштабного искусственного воспроизводства; наличие двух уровней численности, в которых может длительное время существовать популяция; возможность перехода на другой уровень численности или вымирания.

И.А. ГОНЧАРОВ: «ВЫСКОЧИТ РАЗВЕ СТАЯ ЛЕТУЧИХ РЫБ И, КАК ВОРОБЬИ, ПРОЛЕТИТ НАД

ВОДОЙ™»

Лучше всего положительное влияние объединения в группу сказывается на выживании «стадных» животных: стай рыб (выдерживают более высокие токсические нагрузки, б о льшая эффективность в поисках агрегированной пищи), колониальных птиц (неспособность размножаться при уменьшении колонии птиц ниже некоторой границы), общественных насекомых (рой пчел способен в группе выдерживать температуры, от которых отдельные особи погибли бы в изоляции) и т. д. Принцип Олли постулирует [11, с. 270]: «Начала общественной организации, в разной степени развитой у животных и достигающей кульминации у человека (что, как мы очень надеемся, важно для выживания!)». С этих позиций, например, «городская агрегация» (с учетом, конечно, специфики биологического и социального уровней организации) благоприятна для человека только до определенных размеров города, что ставит на повестку дня вопрос об определении оптимальной величины городского поселения (в зависимости от величины природно-ресурсного потенциала территории и возможной антропогенной нагрузки на нее – примером могут служить комплексные исследования СЭЭС городов Тольятти [20] или Нижнего Новгорода [2]).

В условиях агрегированности пищи очень «маленькая стая» не сможет эффективно её обнаружить, а очень «большая стая» не сможет прокормиться; таким образом должен существовать оптимум по размеру «стаи» в зависимости от характеристик агрегированности пищи и «информационной обеспеченности» животных.

Традиционные кибернетические модели классического поведения элементов сложной системы предполагали однородность среды и либо совсем не учитывали необходимость обеспечения целостности системы [28, 34, 44] – среда источник полезных ресурсов, либо «обозначали» эту проблему введением специализированных защитных элементов [23] – среда источник губительных воздействий. Предложенная оптимизационная модель целостной стаи лишена этих недостатков.

Закон максимизации размера целостной стаи является следствие из математических формализмов информационной модели, построенной Б.С. Флейшманом [3, 4, 24-26, 27 и др.] для оптимизационного описания стайного поведения рыб с учетом агрегирования среды. В основе модели Флейшмана лежат следующие гипотезы: • система ( m –стая) состоит из m элементов ( m особей);

-

• элементы m –системы находятся во взаимоотношениях друг с другом и под воздействием факторов среды;

-

• среда (В), в которой функционирует эта m – система, имеет размерность α ( α –мерная экологическая ниша или α –мерное пространство ресурсов) и состоит из двух «частей»: полезной В 1 (источник полезных ресурсов) и вредной В 2 (источник губительных воздействий) для m –системы (по-видимому, подобное разделение экологической ниши для любых популяций животных и растений вполне приемлемо);

-

• интенсивность сигнала–воздействия Е ( х ) с ростом расстояния х от источника затухает (по экспоненте или по показательному закону), а вероятность обнаружения сигнала– воздействия не зависит (при х → х 0 ) от вида зависимости Е ( х );

-

• задается «потенциальный рацион» особи, который представляет собой показатель доступности ресурса, отражает внутривидовую конкуренцию и лимитирующее влияние процесса расселения;

-

• наконец, рассматривается два режима поиска пищи: –«зрячий облов» ( l < rm ) и – «слепой рыск» ( l > r m ); здесь l – среднее расстоянием между центрами агрегации пищи, а r m – средний радиус обнаружения пищи m –стаей.

В процессе синтеза модели учитываются различные поведенческие механизмы: индивидуальное сенсорное обнаружение сигналов (на основе теории оптимального обнаружения сигналов на фоне шумов), коллективное экологическое обнаружение сигналов (для стай рыб наблюдается «эффект хора» [поддерживает целостность стаи]), формализуется коллективный поиск и обнаружение агрегированной пищи (в зависимости от плотности пищевых частиц) и др. [26, с. 261-284]. Эти гипотезы позволяют оценить размер m –системы при оптимизации ряда её параметров:

-

• максимизация вероятности целостности m – системы,

-

• минимаксная защита от губительных воздействий среды (взаимодействие «хищник – m –система»),

-

• оптимизация потребления m –системой (стаей) агрегированных в среде ресурсов.

Интересным является факт экспериментальной проверки прогностической способности предложенной модели [26, с. 275-278]: в январе 1974 г. во время 17-го рейса НИС «Академик Курчатов» проводились стандартные ихтиологические работы по количественному учету вспугнутых судном стай летучих рыб (Exocoetidae R ISSO , 1827). Результаты наблюдений не опровергли справедливость теоретических построений по оптимальному размеру стаи в условиях агрегированности пищи.

В.И. ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ): «ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ И БЫТЬ СВОБОДНЫМ ОТ

ОБЩЕСТВА НЕЛЬЗЯ»

При использовании представлений как о конкуренции, так и о протокооперации среди объектов естественной природы, велик соблазн переноса их на взаимоотношения в человеческом обществе. Не избежал этого соблазна и У. Олли.

Как я уже отмечал, У. Олли был религиозным человеком и жил в соответствии с законами Религиозного общества Друзей (Religious Society of Friends [RSF]) – квакеров (Quakers, буквально «трепещущие»; фонетически правильная транскрипция с английского – квейке-ры ). Он вырос в доме квакеров, получил образование в школе-академии квакеров и окончил колледж квакеров; он председательствовал в чикагском офисе RSF, служил (1925-1939) попечителем квакерского колледжа Эрлхэм. В RSF он представлял крайнюю степень либерализма с минимальной озабоченностью богословием. Как свидетельствует К. Шмидт [46, р. 23], он познакомился с Уордом, когда тому было 37 лет, и «он был гораздо увереннее в себе, чем я, и без видимых доказательств эмоционального конфликта, который может возникнуть в результате воздействия мира науки на религиозную личность». Совершенно очевидно, что больш у ю роль в этом сыграла его жена Марджори; апофеозом его в и дения взаимоотношений науки и религии стало эссе «Куда боятся ступить ангелы» 4 и, фактически, последняя ра-

4 Так назывался известный роман британского писателя Эдварда Форстера (Edward Morgan Forster; 1879-1970); в свою очередь, название происходит от строки в "Опыте о критике – An Essay on Criticism" выдающегося британского поэта Александра Поупа (Alexander Pope; 1688-1744): «Всегда туда кидается 84

для меня "Бог" – это, возможно, допустимая персонификация всего наилучшего, что человеческая раса могла придумать и сделать из всей красоты, которую мы создали, вместе со всей красотой природы, которую мы можем оценить. Такая концепция выходит за рамки традиции и простых эмоций и обладает и силой, и достоинством. Бог может быть намного больше, чем только что было указано; я не знаю. Это утверждение ни в коем случае не является окончательным; тем не менее, это настолько близкий подход к истине, насколько мои познания в области реальных доказательств позволяют мне сделать это в настоящее время. Наука может многому научиться у религии (с таким пониманием Бога), бескорыстной жизнью и честным мышлением в сочетании с пропагандой дела. Более конкретно, мы, ученые, можем извлечь пользу, будучи более скромными перед лицом нашего огромного невежества (даже в пределах собственных областей специального знания). Мы также можем смягчить нашу чрезмерную гордость за открытия, которые мы смогли сделать, и которые слишком малы перед лицом неизвестного».

Направления б о льшей части исследований и мыслей Олли, особенно в его поздние годы, демонстрируют взаимовлияние его научных взглядов и религиозности. Он был озабочен проблемой эволюции человеческой этики из грубой борьбы за существование, которая часто рассматривалась с точки зрения индивидуальной борьбы, в направлении протокооперации. Он выражал сожаление по поводу выводов британских эволюционистов Т.Г. Хаксли [(Thomas Henry Huxley; 1825-1895) и Г. Спенсера (Herbert Spencer; 1820-1903), которые не видели выхода из неумолимой дарвиновской борьбы за сосуществование на фоне природы, в которой доминируют ценности «обезьян и тигров». Чуть отступив назад, к Ч. Дарвину, Олли нашел четкое признание ценности сотрудничества в естественном отборе для выживания. Его внимание привлекли, в частности, работы французского психолога и философа А. Эспинаса (Alfred Victor Espinas; 1844-1922) «Des sociétés animales – Общества животных» [41]) и российского географа и революционера-анархиста П.А. Кропоткина «Взаимная помощь, как фактор эволюции» [6]. Поэтому неудивительно, что его неоднократно просили участвовать в таких заседаниях, как Пятая конференция по науке, философии и религии (Fifth Conference on Science, Philosophy, and Religion; 1945), коллоквиум в Международном национальном научном центре (Париж, 1950) или мемориальная лекция Джона М. Пратера (John M. Prather 85

бота в сборнике «Что такое наука» (Allee, 1955). В частности, там говорится [37, р. 521]: «кооперативные силы биологически более важны и жизненно необходимы. Баланс между кооперативными и альтруистическими тенденциями и теми силами, которые дезоперативны ( инфекция – дезинфекция, кооперация – дезоперация. – Г.Р .) и эгоистичны, сравнительно близок. При многих условиях кооперативные силы проигрывают. Однако, в конечном счете, групповые, более альтруистические побуждения немного сильнее. Человеческие альтруистические побуждения так же прочно имеют животное происхождение, как и сам человек. Наши стремления к добру так же врожденны, как и наши склонности к разуму; мы могли бы больше преуспеть в обоих направлениях». И далее, перекликаясь с работой 1943 г., Олли пишет [37, р. 248-250]: «Сегодня, как и в прошлом, религия тратит драгоценное время и энергию на ссоры с наукой об относительной важности каждой из них, и из-за надлежащего разделения возможностей и признания, – ссоры, которые ученые теперь в значительной степени игнорируют. Философия вторгается в области обоих. Слишком часто искусство становится циничным и безответственным, а философия ругает всех и вся, иногда не дружелюбным голосом, из-за общего нежелания позволить философии руководить всем. <…> Религии есть чему поучиться у науки: объективности, готовности и смелости бесстрашно и добросовестно следовать за доказательствами, и даже в оценке того, что является достоверным доказательством. В частности, религия может извлечь из науки преимущество отказа от громового «Так говорит Господь» в пользу более скромного и существенно более эффективного «Это кажется доказательством». Короче говоря, религия может извлечь выгоду, становясь интеллектуально более здравой, не теряя на мгновение своего "правильного момента", акцента на глубокие эмоции человека. И науке есть чему поучиться у религии. Я имею в виду реальную религию, а не полунауку богословия, которое слишком часто состоит в основном из эзотерики, игры со словами или жонглирования избранными идеями.

Религия плохо обслуживается прошлым и настоящим с акцентом на мистическое и сверхъестественное. Я не решаюсь использовать слово «Бог» из-за большого разнообразия значений, приписываемых ему. Тем не менее, дурак, где ангел не решится сделать шаг – For fools rush in where angels fear to tread».

Lectures) в Гарвардском университете (1953), где предметом его обсуждения протокооперация между низшими животными и социальная иерархия среди высших. В свой последней работе он приводит такой пример [37, р. 250-251]: «Несмотря на мою веру в доброту моих коллег-биологов, я признаю, что даже обучение в университете, включая хорошую исследовательскую работу, не обязательно вызывает некоторые из более высоких типов альтруизма. Когда меня просили порекомендовать кого-то для преподавания биологии в достойном, хотя и трудном негритянском колледже в Соединенных Штатах или в Африке, или в отдаленных, плохо оборудованных лабораториях в Китае или Индии, я научился обращаться к студентам с сильным религиозным чувством: их религиозности оказывалось достаточно для того, чтобы увидеть, что возможности могут в конечном итоге возместить жертвы».

У. Олли был убежденным пацифистом и активно выступал против всех вооруженных конфликтов. Он считал [37, р. 251-252], что «биологическая поддержка доктрины о неизбежности войны в настоящее время противоречит убедительным доказательствам, свидетельствующим о том, что идея безжалостной борьбы за существование не является целостным или даже основным учением современной биологии в отношении социальной философии и социальной этики. <…> Более новая биология решительно укрепляет старые доказательства биологической основы человеческих добродетелей: веры, надежды и любви. <…> Современные результаты убедительно свидетельствуют о том, что, как и в случае с любым поведением животных, нынешнее высокое состояние семи названных грехов ( гордости, алчности, похоти, гнева, обжорства, зависти и лени. – Г.Р .) является выражением дьявольской ученой способности человека, а также унаследованных им моделей поведения. Прежняя вера в то, что эти грехи являются неизбежным ответом человека на его унаследованную природу, более не обоснованы».

Не буду углубляться в вопросы критики экологической социологии и социологической экологии; этим проблемам посвящены несколько моих работ [7, 16, 17, 18 и др.]. Но все-таки напомню, что и сам Ч. Дарвин говорил не только о важности «борьбы за существование» (с чем и ассоциируется его имя…), но подчеркивал и важность кооперации в сообществах животных, что справедливо подметил еще П.А. Кропоткин [6, с. 14, 15]: «Таким образом, хотя сам Дарвин, для своей специальной цели и употреблял слова, "борьба за существование"

преимущественно в их узком смысле, он предупреждал, однако, своих последователей от ошибки (в которую, по-видимому, он сам, было, впал одно время) – от слишком узкого понимания этих слов. В своем последующем сочинении, "Происхождение Человека", он написал даже несколько прекрасных сильных страниц, чтобы выяснить истинный, широкий смысл этой борьбы. Он показал здесь, как в бесчисленных животных сообществах борьба за существование между отдельными членами этих сообществ совершенно исчезает и, как, вместо борьбы , является содействие (кооперация), ведущее к такому развитию умственных способностей и нравственных качеств, которое обеспечивает данному виду наилучшие шансы жизни и распространения. Он указал, таким образом, что в этих случаях «наиболее приспособленными» оказываются вовсе не те, кто физически сильнее, или хитрее, или ловче других, а те, кто лучше умеет соединяться и поддерживать друг друга – как сильных, так и слабых, – ради блага всего своего общества. "Те общества", писал он, "которые содержат наибольшее количество сочувствующих друг другу членов, будут наиболее процветать, и оставят по себе наибольшее количество потомства". (Второе, английское издание, стр. 163). Выражение, заимствованное Дарвином из Мальтусовского представления о борьбе всех против каждого, потеряло, таким образом, свою узость, когда оно переработалось в уме человека, глубоко понимавшего природу».

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ: «КАК ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК, ПРИРОДА УМЕЕТ И С НЕБОЛЬШИМИ СРЕДСТВАМИ

ДОСТИГАТЬ ВЕЛИКИХ ЭФФЕКТОВ»

В психологии имеет место эффект обзора (overview effect). Его могли наблюдать чуть более 560 человек – это космонавты и астронавты, находившиеся в условиях, при которых доступно к видимости данное явление. Космонавты, находящиеся на орбите или на поверхности Луны, и впервые видящие Землю во всей её полноте, сообщают о глубоком масштабном чувстве, которое и получило название «эффект обзора». Само понятие предложил американский писатель Ф. Уайт (Frank White; г. р. 1944), который описал этот эффект как очень трогательный, странный, вдохновляющий, эмоционально сложный, потому как видение Земли во всей её полноте меняет взгляды и отношение человека к действительности [50]. Космонавты возвращаются домой с новым чувством общности, связанности, относительной бессмысленности культурных границ, а также с желанием заботиться об окружающей среде. «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!» (первый в мире космонавт Ю.А. Гагарин). «Что меня действительно удивило, так это то, что она [Земля] излучала хрупкий воздух. И почему, я не знаю. Я не знаю по сей день. У меня было ощущение, что она крошечная, блестящая, красивая, домашняя и хрупкая» (М. Коллинз [Michael Collins], астронавт № 27, управлял командным модулем «Аполлона-11» вокруг Луны, 1969 г. [ 2019/07/16/science/]).

К чему всё это? Эффект непосредственного в и дения Земли в космосе, которая сразу воспринимается как крошечный хрупкий шарик жизни, «висящий в пустоте», защищенный и питаемый лишь тонкой оболочкой атмосферы. Из космоса исчезают национальные границы, конфликты, которые разделяют людей, становятся менее важными, и необходимость создания планетарного общества с объединенной волей для защиты этой «бледно-голубой точки» становится как очевидной, так и настоятельной (O’Neill, 2008). Может быть именно это и предвидел У. Олли, отстаивая приоритет взаимопомощи в природе и эволюции человеческой этики.

Завершая обсуждение принципа агрегации особей, замечу, что каждая наука имеет свои собственные инструменты, способы и приемы достижения цели, «поставленной» перед ней, но при этом она должна ориентироваться на приоритетные направления развития знаний человечества, к которым, несомненно, относятся экология и блок социально-экономических наук. При этом, система естественнонаучных, социально-экономических и философских знаний должна обеспечивать логическую взаимосвязанность, непротиворечивость, созидательность и устойчивое развитие на длительную перспективу.

Статья написана в ходе самоизоляции и удалённого доступа к работе автора в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Список литературы Уорд Клайд Олли и принцип агрегации особей

- Андреева Т.А. Экология в вопросах и ответах: учеб. пособие. М.: Проспект, 2006. 184 с.

- Гелашвили Д.Б., Копосов Е.В., Лаптев Л.А. Экология Нижнего Новгорода. Н. Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2008. 530 с.

- Гульдин А.Н. Оптимизационные модели и имитация на ЭВМ поведения эпипелагических рыб: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. М., 1980. 22 с.

- Гульдин А.Н. Информационная модель как аппарат исследования влияния совокупности антропогенных воздействий на мигрирующие популяции рыб, обладающих стайным поведением // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем: Т. 1: Сборник статей. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. С. 121-127.

- Домбровский Ю.А., Маркман Г.С. Пространственная и временная упорядоченность в экологических и биохимических системах. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. гос. ун-та, 1983. 118 с.

- Кропоткин П.А. Взаимная помощь, как фактор эволюции / Пер. с англ. В.П. Батуринского; под ред. автора. СПб.: Изд. товарищества «Знание», 1907. 352 с. (Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М.: Самообразование, 2007. 240 с.).

- Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Розен-берг Г.С. Концепция «горячих точек биоразнообразия», системология и экологическая этика // Теория и практика гармонизации взаимодействия природных, социальных и производственных систем региона: Материалы Международной научно-практической конференции. Саранск: Изд-во Мор-дов. ун-та, 2017. С. 5-9.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние, тенденции развития науки о растительности и новое понимание природы растительного сообщества // Успехи соврем. биол. 1994. Т. 114, вып. 1. С. 5-21.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа: Гилем, 1998. 413 с.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных концепций науки о растительности. Уфа: Гилем, 2012. 488 с.

- Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 740 с.

- Переварюха А.Ю. Нелинейная динамическая модель системы запас-пополнение // Информационно-управляющие системы. 2008. № 2. С. 9-14.

- Переварюха А.Ю. Анализ динамики возобновляемых биоресурсов с использованием комплекса гибридных моделей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. СПб., 2010. 19 с.

- Переварюха А.Ю. Моделирование порогового эффекта в эффективности воспроизводства волжской популяции осетра // Изв. Самар. НЦ РАН. 2014. Т. 16, № 5 (1). С. 548-553.

- Пригожин И. От существующего к возникающему. М.: Наука, 1985. 327 с.

- Розенберг Г.С., Мозговой Д.П., Гелашвили Д.Б. Экология. Элементы теоретических конструкций современной экологии (Учебное пособие). Самара: Самарский научный центр РАН, 2000. 396 с.

- Розенберг Г.С. Экофилософия и экоэконо-мика: кто кого? // Изв. Самар. НЦ РАН. 2014. Т. 16, № 1 (7). С. 1820-1827.

- Розенберг Г.С. Портреты экологических систем (переводы в системе «наука - искусство»). Тольятти: Кассандра, 2017. 242 с.

- Розенберг Г.С. Конкуренция и взаимопомощь - две стороны «медали» взаимодействия популяций (к 175-летию со дня рождения Петра Алексеевич Кропоткина и 115-летию выхода его монографии «Взаимная помощь как фактор эволюции» // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии: Бюл. 2018. Т. 27, № 3. С. 262-269.

- Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П., Суль-димиров Г.К. Экологические проблемы города Тольятти (Территориальная комплексная схема охраны окружающей среды). Тольятти: ИЭВБ РАН, 1995. 222 с.

- Соловьёва Т.Н., Переварюха А.Ю. Динамическая модель деградации запасов осетровых рыб со сложной внутрипопуляционной структурой // Информационно-управляющие системы. 2016. № 4. С. 60-67.

- Свирежев Ю.М. Нелинейные волны, дисси-пативные структуры и катастрофы в экологии. М.: Наука, 1987. 368 с.

- Флейшман Б.С. О живучести сложных систем // Изв. АН СССР. Техн. киберн. 1966. № 5. С. 14-23.

- Флейшман Б.С. Об оптимизации модели «стая-агрегированная пища» // Исследования структуры и механизмов функционирования морских экологических систем. Киев: Наукова думка, 1974. С. 46-49.

- Флейшман Б.С. Стохастические модели сообществ // Океанология. Биология океана. М. : Наука, 1977. Т. 2. С. 276-288.

- Флейшман Б.С. Основы системологии. М.: Радио и связь, 1982. 368 с.

- Флейшман Б.С., Вершинский А.Н., Гуль-дин А.Н. Структурно-информационная теория стае-образования // Тез. докл. XXXIII Всесоюз. юбилейной сессии НТОРЭиС им. А.С. Попова. М.: НТОР-ЭиС, 1978. С. 60.

- Цетлин М.Л. Исследования по теории автоматов и моделированию в биологических науках. М.: Наука, 1969. 316 с.

- Шварц С.С. Эволюционная экология животных: Экологические механизмы эволюционного процесса. Свердловск: АН СССР, 1969. 200 с. (Тр. Ин-та экологии растений и животных Урал. ФАН СССР. Вып. 65).

- Allee W.C. The effect of certain chemicals on rheotaxis in Asellus // Science. 1916a. N. S. V. 43. P. 142143.

- Allee W.C. Chemical control of rheotaxis in Asellus // J. Exp. Zool. 1916b. V. 21. P. i63-i98.

- Allee W.C. The salt content in natural waters in relation to rheotaxis in Asellus // Biol. Bull. 1917. V. 32. P. 93-97.

- Allee W.C. Recent studies in mass physiology // Biol. Rev. 1934. V. 7. P. 1-48.

- Allee W.C. Where angels fear to tread: A contribution from general sociology to human ethics // Science. 1943. V. 97. P. 517-525.

- Allee W.C. Cooperation among Animals, with Human Implications. N. Y.: Henry Schuman, 1951. 233 p.

- Allee W.C., Allee M.H. Jungle Island. Chicago: Rand McNally Co., 1925. 215 p. [http://en.bookfi. net/book/10867031.

- Allee W.C. Biology // What is Science? Twelve Eminent Scientists Explain their Various Fields to the Layman / Ed. by J.R. Newman. N. Y.: Simon and Schuster, 1955. P. 231-252. [https://archive.org/stream/ whatisscience030179mbp/whatisscience030179mbp dj vu.txtl.

- Allee W.C., Emerson A.E., Park О., Park Т., Schmidt K.P. Principles of Animal Ecology. Philadelphia: W.B. Saunders, 1949. 837 р.

- Allee W.C., Schmidt K.P. Zoogeographica - a review // Amer. Natur. 1936. 70:264-266.

- Courchamp F., Berec J., Gascoigne J. Allee Effects in Ecology and Conservation. N. Y. : Oxford Univ. Press, 2008. 272 p.

- Espinas A.V. Des sociétés animales: étude de psychologie comparée. Paris: Librairie Germer Baillière Et Cie, 1877. 389 p.

- Hesse R., Allee W.C., Schmidt K.P. Ecological Animal Geography. N. Y.: John Wiley & Sons, Inc. 1937. 597 p. (An Authorized, Rewritten ed. 2nd, based on Tiergeographie auf oekologischer Grundlage by Richard Hesse, 1951, 718 p.). (https://ru.scribd.com/ document/372796881/Richard-Hesse-W-C-Allee-Karl-P-Schmidt-Ecol-B -ok-org).

- Mitman G. The State of Nature: Ecology, Community, and American Social Thought, 1900-1950, Science and Its Conceptual Foundations. Chicago: Univ. Chicago Press, 1992. 304 р.

- O'Neill I. The human brain in space: euphoria and the "Overview Effect" experienced by astronauts // Universe Today. 2008. May, 22.

- Perevarukha A.U. The cyclic and unstable chaotic dynamics in models of two populations of sturgeon fish // Num. Anal. Appl. 2012. V. 5, No. 3. P. 254-264.

- Schmidt K.P. Warder Clyde Allee, 1885-1955. Biographical Memoirs. Washington (DC): National Academy of Sciences, 1957. 40 р.

- Shelford V.E., Allee W.C. An index of fish environments // Science. 1912. N. S. V. 36, No. 916. Р. 76-77.

- Shelford V.E., Allee W.C. The reactions of fishes to gradients of dissolved atmospheric gases // J. Exp. Zool. 1913. V. 14, No. 2. P. 207-266.

- Shelford V.E., Allee W.C. Rapid modification of behavior of fishes by contact with modified water // J. Anim. Behav. 1914. V. 4. P. 1-30.

- White F. The Overview Effect: Space Exploration and Human Evolution. Boston (MA): Houghton Mifflin, 1987. 318 р.

- Розенберг Г.С. [Рецензия] // Изв. Самар. НЦ РАН. 2013. Т. 15, № 3(7). С. 2380-2384. Рец. на кн.: Holmes Rolston, III. A New Environmental Ethics: The Next Millennium for Life on Earth. N. Y.; London: Routledge, 2012. 246 р. (Ролстон Х. Новая экологическая этика: для следующего тысячелетия жизни на Земле).