Управленческое звено банкротных субъектов: системный подход к формированию и использованию кадрового потенциала на примере Республики Башкортостан

Автор: Вахитова Р.З.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социально-экономическое управление трудовыми отношениями

Статья в выпуске: 3 (201), 2016 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена исследованию особенностей управления банкротством хозяйствующих субъектов. Обоснована взаимосвязь и влияние кризисных явлений современной экономики на увеличение числа банкротных предприятий и рост количества банкротств физических лиц. Раскрыта необходимость применения системного подхода в формировании и использовании кадрового потенциала антикризисных менеджеров. Исходя из антикризисной направленности выявлены принципы, обязательные к реализации в процессе управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных предприятий. Целью исследования является структурный анализ элементов системы управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных субъектов. В рамках реализации данной цели охарактеризованы требования к обучению арбитражных менеджеров, отбору управляющих для предприятия, последующей оценке их деятельности и оплате труда на основе проведённой оценки.

Институт несостоятельности, процедуры банкротства, арбитражный управляющий, системный анализ, обучение, профессиональный отбор, вознаграждение арбитражных управляющих

Короткий адрес: https://sciup.org/143181884

IDR: 143181884

Текст научной статьи Управленческое звено банкротных субъектов: системный подход к формированию и использованию кадрового потенциала на примере Республики Башкортостан

Кризисные явления современной российской экономической действительности оказали существенное влияние на работу предпринимательского сообщества.

В 2015 году в арбитражные суды России поступило 50 779 заявлений о признании банкротом, что на 20% больше, чем в 2014 году [7].

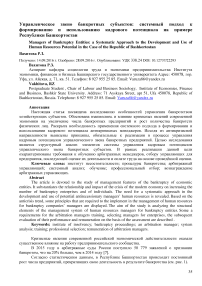

Согласно статистическим данным, в Республике Башкортостан происходит постоянный рост числа предприятий, прекративших свою деятельность в результате банкротства (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Количество юридических лиц Республики Башкортостан, прекративших свою деятельность в связи с банкротством

По данным УФНС по РБ на территории Республики Башкортостан на 01.07.2016 находится 738 организаций в процедурах банкротства, что на 4% больше чем в начале 2016 года [10]. При этом 90% предприятий, находящихся в процедурах банкротства, – это коммерческие организации.

Сложившаяся ситуация находит свое отражение на уровне и качестве жизни населения. Во-первых, банкротство тесно связано с невыплатами по зарплате. Так, на конец 2015 г. непогашенные долги по зарплате имеют 94 банкротов, общая сумма реестрового долга по зарплате составляет 179,5 млн. рублей, что на 25% больше, чем в 2011 г. [10]. Во-вторых, рост банкротств ведет к росту безработицы, что также в конечном счете приводит к снижению доходов населения и увеличивает нагрузку государству по содержанию безработицы, сворачиванию спроса и, следовательно, снижению ВРП.

Кризисные явления также оказали существенное влияние на стабильность финансового положения граждан. Статистика начавшего работать с 1 октября 2015 года Закона о банкротстве физических лиц это подтверждает. Только за первые полгода число зарегистрированных дел о банкротстве физических лиц выросло вдвое. За весь же период действия данного закона в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило 844 заявления о признании граждан банкротами. 80% заявлений о признании гражданина банкротом направляются в суд самими гражданами. По 48% заявлениям введена процедура реализации имущества и по 3% процедура реструктуризации долга, что свидетельствует о том, что большинство граждан не имеют возможности рассчитаться по долгам, кроме как реализовав свое имущество. В настоящий момент завершено 10 процедур реализации имущества должников граждан.

В связи с вышеизложенным, становится очевидным актуальность и важность деятельности людей, получающих управленческие полномочия в ситуациях банкротства хозяйствующих субъектов, иначе – арбитражных управляющих. В современных постоянно меняющихся условиях антикризисного управления важное значение имеет эффективность кадрового потенциала управленческого звена банкротных предприятий. В настоящий момент арбитражный управляющий является связующим звеном в процедурах банкротных дел, начиная от применения возможных мер санации предприятия и заканчивая завершением процедуры удовлетворения требований кредиторов. Именно поэтому от эффективности деятельности арбитражного управляющего зависит как сам ход проведения процедур банкротства, так и потенциальные результаты завершения процедуры.

Процесс управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных субъектов предполагает своевременное устранение несоответствия между уже сформировавшейся практикой арбитражного управления и современными, постоянно меняющимися, требованиями банкротного законодательства и должен осуществляться с обязательной реализацией системного подхода. Под системным подходом в «Словаре современных экономических терминов» Б.А. Райзберга, В.Ш. Лозовского [Райзберг, Лозовский, 2008, 8, с.28] понимается рассмотрение сложных экономических объектов как систем, состоящих из взаимосвязанных и взаимодействующих между собой частей, элементов, действия которых направлены на достижение единой цели.

На основе разработанных С.В. Ковалевым [Ковалев, 2009, 6, с. 208] принципов и подходов управления человеческими ресурсами, исходя из антикризисной направленности изучаемого процесса, следует выделить следующие принципы:

-

1. Целостности. Система управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных предприятий является неотъемлемой частью общей системы арбитражного управления и совершенствуется вместе с ней.

-

2. Целенаправленности. Система управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных предприятий должна соответствовать целям и задачам антикризисного управления и обеспечивать их реализацию.

-

3. Социальной ориентированности. Система управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных предприятий должна быть ориентирована на создание потенциально возможных благоприятных условий для работы антикризисных управляющих и формирования у них мотивации для эффективного осуществления ими возложенных на них законодательством обязанностей.

-

4. Гибкости. Структура системы управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных предприятий может изменяться в зависимости от внешних условий функционирования института арбитражного управления.

Применение системного подхода в управлении кадровым потенциалом управленческого звена банкротных предприятий подразумевает собой выделение подсистем, элементов и этапов управления.

Система управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных субъектов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Система управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных предприятий

Рассмотрим элементы системы управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных предприятий, которая включает в себя две подсистемы – подсистема формирования и подсистема использования. В свою очередь подсистема формирования включает в себя три важнейших элемента: подбор кандидатов для обучения, сам процесс обучения и, в конечном итоге, отбор антикризисных менеджеров для конкретного предприятия.

Обучение осуществляется аккредитованными высшими учебными заведениями совместно c Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) [9] на основе «Единой программы подготовки арбитражных управляющих» (далее - ЕППАУ), утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 декабря 2009 г. N 517. В настоящий момент не сформирована отлаженная система подбора кандидатов для подготовки арбитражных управляющих. Единственным критерием для соискателей, поступающих на обучение по ЕППАУ, является наличие высшего образования, при этом нет требования к профильности данного образования. Таким образом, в настоящее время подбора кандидатов, как такового, не существует.

В настоящий момент не сформирована отлаженная система отбора кандидатов арбитражных управляющих для утверждения их в процедурах банкротства. Профессиональный отбор представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного отбора претендентов на определенную должность на основе оценки соответствия уровня развития профессионально важных качеств личности требованиям профессиональной деятельности. В формировании профессионального психологического отбора ключевую роль играют две группы факторов. Первая группа связана со стремлением получить максимальную прибыль при наименьших затратах. Вторая – с существованием определенных различий между людьми, которые в значительной степени определяют вероятность успешной профессиональной деятельности.

Отбор арбитражного управляющего для предприятия охватывает два этапа. Отбор в управленческой науке определяется как процесс изучения психологических и профессиональных качеств работника в целях установления его пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или на должности и выбор из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру деятельности, интересам организации и его самого [Аверченко, 2015, 4, с. 98]. Первым этапом является формирование профессиональных компетенций, необходимых для самого предприятия. На основе сформированных профессиональных компетенций производится оценка компетенций арбитражного управляющего.

В настоящее время арбитражного управляющего назначает арбитражный суд своим определением. В заявлении о признании предприятия банкротом указывается кандидатура арбитражного управляющего, и, в случае введения процедуры наблюдения, этот кандидат назначается. Однако решением собрания кредиторов можно ходатайствовать в суд о замене временного управляющего. Для этого необходимо квалифицированное большинство голосов кредиторов и согласованность их позиции в отношении новой кандидатуры. Уже на всех последующих процедурах право предлагать и фактически назначать арбитражного управляющего полностью переходит к собранию кредиторов. После этого арбитражный суд выносит определение о назначении арбитражного управляющего согласно принятому собранием кредиторов решению.

В соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ О банкротстве) [1] конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся заявителями по делу о банкротстве, либо собрание кредиторов вправе выдвигать к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве следующие дополнительные требования: наличие высшего юридического или экономического образования либо образования по специальности, соответствующей сфере деятельности должника; наличие определенного стажа работы на должностях руководителей организаций в соответствующей отрасли экономики; проведение в качестве арбитражного управляющего определенного количества процедур, применяемых в деле о банкротстве. В действительности конкурсные кредиторы данным правом не пользуются. Стоит отметить, что текущий порядок назначения кандидатуры арбитражного управляющего должником, кредитором или переизбрание собранием кредиторов не подразумевает собой эффективного подбора, а является лишь назначением подконтрольного управляющего. Ныне действующим законодательством должник не вправе указывать кандидатуру арбитражного управляющего, может лишь указать саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, однако установлено, что в целях указания в заявлении должника она определяется посредством случайного выбора в порядке, установленном регулирующим органом, при опубликовании уведомления об обращении в арбитражный суд с заявлением должника. Однако, учитывая техническую несформированность, данный механизм на практике не применяется. Следует отметить, что данная процедура не является четко структурированной, в ней не используются эффективные методы отбора кандидатуры арбитражного управляющего, нет четких критериев, предъявляемых к антикризисным менеджерам, для назначения их в процедуре банкротства. Однако существуют требования, которым должен соответствовать антикризисный управляющий в целях назначения его в одной их процедур несостоятельности. Данные требования отражены в статьях 20 и 20.2 ФЗ О банкротстве [1].

В целях сокращения сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, повышения их эффективности и увеличения размера погашения требований кредиторов был разработан План мероприятий («Дорожная карта») «Совершенствование процедур несостоятельности (банкротства)», утвержденных распоряжением Правительства РФ от 24.07.2014г. № 1385-р, пункт 22 которого предусматривает подготовку предложений по созданию системы отбора арбитражных управляющих для их утверждения судом на принципах профессионализма, опыта и качества исполнения возложенных на арбитражных управляющих обязанностей при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве [2].

Управлением по работе с задолженностью и банкротством ФНС России были разработаны критерии системы отбора арбитражных управляющих и изложены в Письме от 28.11.2014 года №8-4-04/0303. В состав рейтинговой оценки, исходя из позиции ФНС России, следует включить следующие критерии: стаж работы; повышение квалификации; наличие поощрений со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления; количество назначений; завершенные процедуры; наличие (отсутствие) факта принятия решения о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности предусмотренной ч.3 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; срок проведения арбитражным управляющим процедур конкурсного производства; наличие (отсутствие) нарушений арбитражными управляющими законодательства о несостоятельности (банкротстве), повлекших причинение убытков Российской Федерации; процент погашения требований уполномоченного органа в результате завершения процедуры конкурсного производства (за исключением отсутствующих должников); обеспечение полноты уплаты арбитражным управляющим в добровольном порядке в ходе проведения процедур банкротства обязательных платежей, подлежащих уплате в порядке статьи 134 и пункта 2 статьи 137 ФЗ О банкротстве; наличие (отсутствие) факта привлечения к субсидиарной ответственности руководителя и (или) контролирующих должника лиц.

Российским Союзом Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих (далее -РССОАУ) были направлено письмо № 1-03/22 от 24.04.2015 г. (далее – Письмо) в ФНС России, согласно которому критерии, разработанные Управлением по работе с задолженностью и банкротством уполномоченного органа для формирования рейтинга арбитражных управляющих, не позволяют обеспечить достоверную и объективную оценку деятельности арбитражных управляющих [3]. РССОАУ выражено критическое мнение о возможностях использования разработанных ФНС России индикаторов оценки добросовестности и квалифицированности исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей. Согласно позиции РССОАУ, критерии оценки работы арбитражного управляющего, предложенные Управлением по работе с задолженностью и банкротством ФНС, базируются на системе относительных показателей, применение которых возможно только при наличии продолжительной статистики в отношении деятельности значительного числа арбитражных управляющих. Отдельная часть критериев отражает позицию УФНС России, игнорируя при этом принцип равенства всех кредиторов в деле о банкротстве [3]. Действительно, при выборе индикаторов для проведения оценки деятельности арбитражного управляющего должны использоваться те показатели, которые действительно необходимы и достаточны для объективной характеристики различных аспектов деятельности арбитражного управляющего.

Учитывая вышеизложенное, разработанные в настоящее время критерии заслуживают внимания, однако требуют существенной доработки. Так, к примеру, разработанные критерии делают основной упор на прошлом опыте. Но, во-первых, опыт не является абсолютным критерием: каждая ситуация индивидуальна и требует новых компетенций и решений. Во-вторых, должны появляться новые, молодые управляющие, и их по прошлому опыту будет трудно оценивать. В-третьих, в арсенал оценки не входят высокоэффективные психологические инструменты оценки устойчивых компетенций, между тем как HR-практика наработала достаточное количество эффективных методик такого рода. В добавление к этому в существующем варианте оценки плохо реализуются принципы нейтральности, независимости и объективности.

Перейдем к подсистеме использования кадрового потенциала управленческого звена банкротных предприятий, которая включает в себя два взаимосвязанных элемента: оценка деятельности арбитражного управляющего и, на её основе, оплата его деятельности. Окончательная оценка деятельности антикризисных менеджеров, определение эффективности и результативности выполняемых арбитражным управляющим функций являются преимущественным правом и одновременно обязанностью суда, который в зависимости от качества и фактического исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей вправе решить вопрос о выплате или невыплате вознаграждения. Ни законодательством, ни правоприменительной практикой, ни научными исследованиями не сформирована система оценки эффективности деятельности антикризисных управляющих. Вместе с тем разработка и внедрение подобной системы может повысить результативность и качество деятельности управляющих субъектов банкротных предприятий. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право на вознаграждение, под которым понимается «плата за труд, услугу» [1]. Оно состоит из двух элементов: фиксированной суммы и суммы процентов [1]. Так, фиксированная сумма устанавливается Законом о банкротстве и составляет за каждый месяц работы арбитражного управляющего:

-

1) 30 000 руб. для временного управляющего;

-

2) 15 000 руб. для административного управляющего;

-

3) 45 000 руб. для внешнего управляющего;

-

4) 30 000 руб. для конкурсного управляющего [1].

Результативность деятельности арбитражного управляющего оказывает влияние на сумму дополнительного вознаграждения, выплачиваемого в виде установленного Законом о банкротстве фиксированного процента, рассчитанного исходя из балансовой стоимости имущества (в процедуре наблюдения или финансового оздоровления); или из сумм, направленных на погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, при прекращении производства по делу о банкротстве или прироста стоимости чистых активов должника при признании должника банкротом и открытии конкурсного производства (в процедуре внешнего управления); или исходя из суммы удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, учитывая общий размер удовлетворенных требований.

Следует согласиться с мнением И.В. Фролова, который считает, что «сложившаяся природа современных отношений «арбитражный управляющий – должник» не носит характера трудовых отношений. Следовательно, предусмотренное действующим законодательством вознаграждение арбитражного управляющего не может быть отнесено к денежным выплатам, связанным с заработной платой» [Фролов, 2011, 11, с. 89]. Также необходимо учитывать, что нет и признаков гражданско-правовых отношений между арбитражным управляющим и другими субъектами банкротного процесса. Соответственно, оплата услуг арбитражного управляющего имеет иную природу, схожую с вознаграждением других частнопрактикующих специалистов.

Динамика вознаграждения, выплаченного арбитражным управляющим по всем процедурам банкротства, проведенным в Российской Федерации, согласно данным Единого федерального реестра арбитражных управляющих (далее - ЕФРСБ) [5] за 2015 – 1 полугодие 2016 года представлена на рисунке 3.

^^ Сумма вознаграждения по процедурам банкротства, проведенным арбитажными управляющими на территории РФ, руб.

• % удовлетворенных требований

Рисунок 3. Вознаграждение арбитражных управляющих по процедурам банкротства, проведенным на территории Российской Федерации за период с 01.01.2015 по 30.06.2016 г., согласно сводной информации ЕФРСБ (составлено автором)

Стоит отметить, что в среднем сумма вознаграждения российских арбитражных управляющих, полученная за один квартал, находится в диапазоне 200 – 250 млн. руб. При этом за 4 квартал 2015 года сумма вознаграждения превысила границу в 500 млн. Однако проведенный анализ сводной информации о результатах процедур, применяемых в деле о банкротстве, публикуемой на сайте ЕФРСБ, не показал однозначной зависимости суммы вознаграждения арбитражных управляющих ни от сумм предъявленных, ни от сумм удовлетворенных требований кредиторов. По данным ФНС, в ряде банкротств вознаграждение конкурсного управляющего от погашенных требований залоговых кредиторов достигает нескольких десятков миллионов рублей, а требования других кредиторов остаются непогашенными из-за недостаточности конкурсной массы [10]. Уполномоченный орган выступает за внесение поправок в закон о банкротстве. Суть поправки в том, что проценты по вознаграждению конкурсного управляющего должны исчисляться отдельно для требований каждого залогового кредитора, удовлетворенных за счет реализации каждого отдельного предмета залога, и не могут в совокупности составлять более 1 млн руб. Расчет будет проходить по ст. 138 ФЗ О банкротстве - требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Однако, учитывая, что арбитражный управляющий является субъектом, который принимает меры по выявлению имущества, обеспечивает сохранность и осуществляет продажу имущества должника, в том числе залогового, ограничение суммы вознаграждения от продажи залогового имущества на наш взгляд недопустимо. Необходима разработка системы оплаты труда арбитражных управляющих, позволяющая выплачивать вознаграждение антикризисным менеджерам в соответствии с эффективностью и результативностью их деятельности, опирающуюся на рейтинговую оценку продуктивности осуществления возложенных на них функций.

Все вышеназванные просчёты в системе управления кадровым потенциалом управленческого звена банкротных предприятий приводят к тому, что качество её функционирования остаётся достаточно низким. Это отражается в неутешительной статистике несостоятельности и злоупотреблений арбитражных управляющих. Так, на территории Республики Башкортостан вынесено наибольшее количество судебных актов о дисквалификации арбитражных управляющих - 7, тогда как в Удмуртской Республике – 4, Татарстане - 3, Красноярском крае – 2, Ставропольском крае – 2, г. Санкт-Петербурге – 3, Краснодарском крае – 1, г. Москве – 1. Всего в Российской Федерации за истекший период 2016 года – 1 полугодии 2016 года вынесено 59 судебных актов о дисквалификации арбитражных управляющих [9]. Органами контроля выявляются следующие нарушения в процедурах банкротства – это затягивание проведения мероприятий, направленных на расчет с кредиторами, необоснованные расходы в период процедур банкротства, непредставление отчетности кредиторам, представление недостоверной отчетности, нарушения при публичном размещении информации по делам о банкротстве, нарушения при организации и проведении собраний кредиторов.

За истекший период 2016 года подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан выявлено 9 преступлений, связанных с неправомерными действиями при банкротстве различных форм собственности. Направлено в суды для рассмотрения по существу 9 уголовных дел указанной категории, в том числе прошлых лет, предварительное расследование завершено по 5 уголовным делам. К уголовной ответственности привлечено 7 лиц, совершивших преступления, связанные с криминальными банкротствами. По оконченным уголовным делам причиненный материальный ущерб составил 10 919 000 рублей, принятыми мерами возмещено 6 300 000 рублей (57,7 %) [9].

Таким образом, существующий порядок формирования и использования кадрового потенциала управленческого звена банкротных предприятий имеет неструктурированный характер, содержит ряд управленческих проблем. В целях устранения несоответствия между уже сформировавшейся практикой арбитражного управления и современными требованиями к организации антикризисного менеджмента необходима разработка и внедрение современных технологий кадрового менеджмента в формирование и использование кадрового потенциала управленческого звена банкротных предприятий, расширение условий отбора соискателей на обучение, применение качественно новых методов подбора арбитражных управляющих на предприятие.