Управленцы-электротехники и их участие в работе всероссийских электротехнических съездов в начале ХХ в

Автор: Бессолицын А.А.

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Индустриальная история

Статья в выпуске: 3 (66) т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Проблема качества человеческого капитала в промышленности России обострилась на рубеже XIX-ХХ вв., в условиях разворачивающейся экономической модернизации. Особенно остро были востребованы управленцы в инновационных отраслях промышленности, прежде всего в электротехнической отрасли, которая формировалась в виде акционерных обществ. В статье поставлена цель на конкретных примерах показать участие руководителей данных компаний в работе всероссийских электротехнических съездов, активно действовавших в начале ХХ в.

Человеческий капитал, инженеры-электрики, электротехнические съезды, акционерные общества, учредители, члены правления, директора-распорядители

Короткий адрес: https://sciup.org/147244469

IDR: 147244469 | УДК: 338.242.2

Текст научной статьи Управленцы-электротехники и их участие в работе всероссийских электротехнических съездов в начале ХХ в

В начале ХХ в. в России, в условиях развернувшейся экономической модернизации, быстрыми темпами росла энерговооруженность промышленных предприятий, что выдвинуло на первый план электротехнические и электрические компании, трансформировавшиеся, как правило, из филиалов иностранных, в основном европейских фирм. Именно преобразование этих филиалов в российские акционерные общества положило начало формированию целой электротехнической отрасли производства.

На начальном этапе оборудование для новой промышленности в основном поставлялось из Европы. По сведениям Н. С. Симонова, проанализировавшего количественные показатели и качественный уровень электроэнергетики дореволюционной России, в 1898 г. в страну были ввезены электрические машины, аппараты и провода на более чем 6 млн руб., а общее русское производство этих изделий составило примерно 3 млн руб. [11, с. 145–146]. Однако уже к 1913 г. более половины всех электрических машин и электрооборудования, используемых в стране, были сделаны в России, хотя и с помощью капитала иностранных фирм «Сименс» (Германия), «Эриксон» (Швеция), «Вестингауз» (США) и др. [8, с. 39].

Быстрый рост числа электротехнических фирм обострил проблему поиска и привлечения управленческих кадров для этой новой отрасли производства. Нехватка отечественных специалистов, обладающих необходимыми техническими знаниями, становилась серьезной проблемой в решении государственной программы, разработанной в период министерства С. Ю. Витте и направленной на создание национальной конкурентоспособной промышленности. В рамках данной программы большое внимание уделялось подготовке квалифицированных инженерных кадров для электротехни- ческой промышленности. Первоначально эту подготовку вели специализированные трехгодичные курсы, созданные на базе Петербургского училища почтово-телеграфного ведомства, которые в 1891 г. были преобразованы в Санкт-Петербургский электротехнический институт имп. Александра III [2]. Инженером А. А. Кракау, окончившим этот институт, были установлены и опубликованы биографические сведения на почти 300 выпускников данного вуза, которые окончили его в период с 1889 по 1904 г. Из этого списка становилось ясно, что значительная часть инженеров-электротехников все-таки предпочитала государственную службу [7, с. 1–148].

Кроме специализированного электротехнического института, начиная с 1890-х гг. преподавание электротехники было введено в программы ряда технических учебных заведений, а также были открыты низшие электротехнические школы в Санкт-Петербурге, Екатеринославле, Одессе и других городах. В конце XIX в. высшее техническое образование в России можно было получить в восьми вузах (без высших военных училищ. – А. Б. ), которые находились в ведении Министерства народного просвещения, Министерства земледелия, Министерства внутренних дел и Министерства путей сообщения. Согласно официальным данным, инженерно-техническое образование на рубеже веков могли получить порядка 4 600 чел. [10, с. 393–394].

По мере развития модернизационных процессов в стране росло и число технических вузов, которые становились все более востребованными. К 1913 г. в России насчитывалось не менее 15 государственных инженерно-промышленных вузов, в которых обучалось более 22 тыс. студентов. Помимо профильного электротехнического института, электротехника в более или менее обширном виде преподавалась в 14 вузах [11, с. 214–215].

Подготовка инженерных кадров для электротехнической промышленности и их активное вовлечение в руководство ак- ционерных электротехнических компаний способствовали учреждению целой сети профессионально-общественных организаций. В 1880 г. в рамках Русского технического общества (РТО) был создан шестой (электротехнический) отдел, который занимался разработкой электротехники, а также устраивал в стране технические выставки и пропагандировал внедрение электричества в промышленность и повседневную жизнь. Решением инициативной группы данного отдела было принято решение приступить к изданию специального журнала, посвященного вопросам электротехники. Первый номер журнала «Электричество» вышел в свет уже в июле 1880 г.

Активная деятельность членов РТО (с 1874 г. – ИРТО), редакции журнала «Электричество», а также Электротехнического общества, учрежденного в 1892 г., способствовали созданию уже на самом рубеже XIX–XX вв. крупнейшей профессионально-общественной организации электротехников – всероссийских электротехнических съездов. С 1899 по 1913 г. состоялись семь съездов, на которых обсуждались актуальные проблемы развития электроэнергетики, электротехники, фундаментальной науки и электротехнического образования. Для широкой общественности отдельно издавались труды съездов, а также доклады и речи, произнесенные на съездах, публиковались на страницах деловой прессы и в научно-популярных журналах. Проводились специализированные выставки российских и зарубежных фирм, читались лекции об электричестве.

Данные съезды и их постоянно действующие органы сумели привлечь к активной работе значительное число профессионалов, в том числе инженеров-электротехников, инженеров-механиков, инженеров путей сообщения и других специалистов, которые работали в отрасли, а также являлись учредителями, входили в правления, назначались директорами-распорядителями крупнейших акционерных электротехнических и электрических обществ.

Надо отметить, что всероссийские элек- тротехнические съезды до сих пор не стали предметом специального исследования. Как правило, их деятельность рассматривается на уровне отдельных статей [9; 14, с. 61–87; 15] или в контексте изучения общих проблем отрасли [4; 11]. Необходимо отметить, что большой материал для анализа деятельности съездов содержится в опубликованных статьях и докладах их непосредственных участников и функционеров [12, с. 137–139; 13], тем более, что отчеты об их работе оперативно публиковалась после каждого очередного съезда1. Это дает исследователям богатый материал для анализа деятельности ведущей профессионально-общественной организации электротехников. Тем не менее белым пятном в изучении работы съездов остается участие в их деятельности инженеров-практиков, которые представляли интересы конкретных электротехнических компаний и занимали в руководстве этих компаний ведущие позиции.

В представленной статье поставлена цель на конкретных примерах показать участие руководителей акционерных электротехнических обществ в работе съездов, проанализировать тематику их докладов и выступлений, что свидетельствовало о высоком профессиональном уровне этой категории управленцев, обладавших не только профильным (инженерным) образованием, но и конкретным практическим опытом руководства в инновационной для России начала ХХ в. отрасли производства.

Материалы и методы

В данной статье автор на основе архивных материалов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве (РГИА), Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) и Центральном государствен- ном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), а также опубликованных трудов всероссийских электротехнических съездов и научной литературы по теме исследования проанализировал реальное участие руководителей акционерных электротехнических обществ в работе всероссийских электротехнических съездов, что свидетельствовало в целом о высоком качестве человеческого капитала в инновационной для России отрасли промышленности, игравшей чрезвычайно важную роль в условиях экономической модернизации, развернувшейся на рубеже XIX–XX вв.

Основным методом исследования явился историко-генетический как наиболее универсальный, гибкий и доступный, который позволяет, в сочетании с хронологическим и сравнительно-историческим методом, раскрыть изучаемое явление в его историческом развитии. Текст статьи дополняют фотографии выявленных руководителей акционерных электротехнических компаний.

Результаты исследования

В ходе проведенного исследования удалось выявить 11 руководителей, в основном инженеров-электриков и инженеров-технологов, которые сделали не менее 32 докладов на всероссийских электротехнических съездах [14]. Важно подчеркнуть, что это были руководители разного уровня, включая учредителей, председателей и членов правлений, а также директоров правлений и директоров-распорядителей ведущих акционерных электротехнических и электрических компаний, таких как «Общество электрического освещения 1886 года», «Всеобщая компания электричества», Акционерное общество «Соединенные кабельные заводы», Русское акционерное

См.: Труды Первого Всероссийского электротехнического съезда 1899–1900 гг. в С.-Петербурге. СПб., 1901. Т. 1–4; Труды Второго Всероссийского электротехнического съезда с 28 декабря 1901 г. по 5 января 1902 г. в Москве. СПб., 1903. Т. 1; Труды Третьего Всероссийского электротехнического съезда. 1903–1904 в С.-Петербурге: в 4 т. СПб., 1904–1906; Труды Четвертого Всероссийского электротехнического съезда. 1907 в Киеве. СПб., 1908. Т. 1–4; Труды Пятого Всероссийского электротехнического съезда 1908– 1909 гг. в Москве. СПб., 1910. Вып. 4; Труды Шестого Всероссийского электротехнического съезда 1910– 1911 гг. в Петербурге. СПб., 1911. Вып. 1; Труды Седьмого Всероссийского электротехнического съезда 1912– 1913 гг. в Москве. СПб., 1913. Вып. 1.

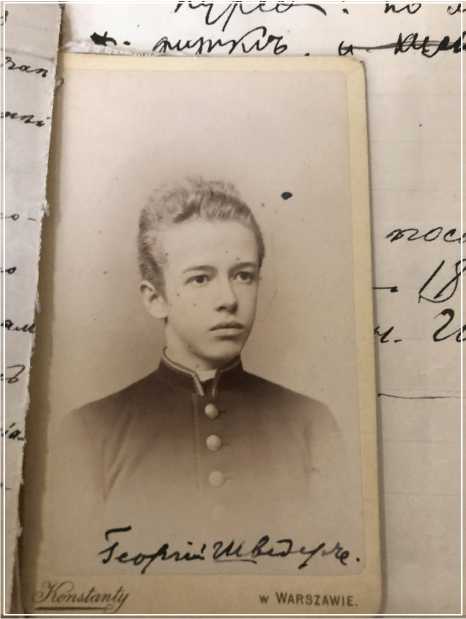

Г. Н. Шведер общество «Эриксон Л. М. и Ко» и др. Это были крупнейшие в данной отрасли фирмы, как по величине основного капитала, так и по объемам производства и предоставляемых потребителям услуг, но даже небольшие, с точки зрения заявленного основного капитала и объемов выпускаемой продукции, акционерные компании, привлекали к работе высококлассных специалистов с инженерным образованием, которые активно проявили себя, выступая на съездах с докладами и сообщениями по различным областям электротехники.

Наиболее активным участником съездов был Георгий Николаевич Шведер (1870– 1942) – инженер-электрик, директор правления и директор-распорядитель Шуваловского общества электрического освещения Санкт-Петербургской губернии, который на разных съездах сделал семь докладов по широкой тематике. Надо отметить, что он выступал практически на каждом электротехническом съезде, причем как по общим вопросам, так и по специальным, в частности по условиям применения электротехники в промышленности, технике слабых токов и т. д.

Г. Н. Шведер происходил из потомственных дворян, по вероисповеданию был лютеранином. В 1890 г. он поступил на первый курс Санкт-Петербургского технологического института, но уже в 1891 г. написал заявление о допуске к экзаменам на второй курс открывшегося Электротехнического института. Однако по болезни он не смог приступить к занятиям2. Поэтому продолжил обучение в Санкт-Петербургском технологическом институте, который окончил в 1897 г. с присвоением звания инженера-технолога.

Приказом по Министерству императорского двора от 12 марта 1898 г. Г. Н. Шведер был определен на службу кандидатом на классную должность с прикомандированием к «Санкт-Петербургскому Дворцовому Управлению к электрической части сего Министерства», а с 1 сентября 1903 г. назначен преподавателем низшего механикотехнического отделения Приюта Принца П. Г. Ольденбургского с оставлением на службе по Министерству императорского двора. Кроме того, приказом по министерству от 3 декабря 1906 г. № 62 был назначен техником VII класса Санкт-Петербургского дворцового управления с оставлением в занимаемой должности по приюту3.

После 1917 г. Г. Н. Шведер продолжил работать по специальности. В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга сохранилось заявление инженера-технолога Г. Н. Шведера от 14 декабря 1918 г. в отдел электротехнических сооружений

Комитета государственных сооружений, в котором тот просит предоставить занятие по заведованию отделением паровых станций4. В данном заявлении он приводит краткие сведения о своей 20-летней трудовой деятельности:

– в 1897 г. окончил Петроградский технологический институт. Ученик проф. А. А. Воронова;

– с 1901 г. в разное время заведовал электрическими станциями Народного дома, Зимнего дворца, Царского Села и Петергофа;

– в первые годы практики работал на заводе «Сименс и Гальске» и на электрических станциях Общества «Гелиос» и «Общества 1886 года»5.

В заявлении перечислены учебные и научные работы по электротехнике, подготовленные автором:

Оригинальный электрический словарь. 1900 г. Изд. журнала «Электричество»;

Курс электротехники. Выпуск 1. 1907 г. Изд. Курсы электротехников;

Конспекты курса устройства машин. 1909–1911 гг. Изд. механико-технического училища П. Г. Ольденбургского и др.6

Кроме того, Г. Н. Шведер преподавал в механико-технологическом училище П. Г. Ольденбургского курс устройства машин и черчение, а на курсах практических техников – электротехнику. В настоящее время, как отмечает автор заявления, «заведую электрической станцией Зимнего Дворца, а в 1916–1917 гг. работал в качестве консультанта электрических станций Мурманской ж/д., а также имею поручение от Управления по сооружению электрических дорог произвести обследование токов паровых котлов Ораниенбаумской электрической ж/д.»7.

В этом же заявлении Г. Н. Шведер указывает, что он сделал несколько докладов на всероссийских электротехнических съездах.

На первом съезде (1900 г.) выступил сразу с двумя докладами. Доклад в первом отделе съезда («Общие вопросы») им был сделан от имени Акционерного общества «Сименс и Гальске». Доклад назывался «О технических и экономических соображениях, необходимых для городских управлений, разрабатывающих вопросы по устройству электрического освещения и городских электрических трамваев». Доклад «Сравнение электрических одиночного и группового приводов с механической трансмиссией на заводах, с точки зрения экономичности» был сделан в третьем отделе («Применение электротехники в промышленности»), посвященном производству и распределению электрической энергии.

На втором съезде (1901 г.) Г. Н. Шведер выступил также в третьем отделе с докладом «О правилах для испытания технических машин и трансформаторов». На третьем съезде (1903 г.) он сделал сразу два доклада от имени шестого отдела ИРТО по общим вопросам электротехники. На четвертом съезде (1907 г.) доклад был сделан от имени Технического совета при Курсах пожарных техников при Санкт-Петербургской городской управе и был посвящен «Устройству электрической сигнализации в больших городах». Эту тему Г. Н. Шведер продолжил обсуждать и на пятом съезде (1908 г.), где также выступил с докладом по поводу установки пожарной сигнализации в больших городах [14, с. 61–62, 66, 69, 75–76].

Надо отметить, что, хотя Г. Н. Шведер начинал карьеру в качестве инженера-электрика в Эрмитаже, он также долгое время был сотрудником редакции журнала «Электричество», а после создания Общества Шуваловского электрического освещения в Санкт-Петербургской губернии, официально учрежденного в июле 1905 г. с целью устройства и эксплуатации электростанций для освещения пригородов Санкт-

Петербурга: Шувалово, Озерки и Парголо-во, он перешел на работу в это общество и занимал там сразу две должности: члена правления и директора-распорядителя8.

На данном посту он оставался вплоть до 1913 г., когда в результате скандала, связанного с фактическим поглощением Шуваловского общества Обществом электрического освещения 1886 года (монополистом на электрическом рынке Санкт-Петербурга. – А. Б. ), вынужден был оставить этот пост, поскольку был не согласен с таким решением. После фактического поглощения Шуваловское общество, хотя формально продолжало существовать как отдельная акционерная компания, на деле оказалось в сфере влияния Общества 1886 года9.

В обновленном после присоединения правлении Шуваловского общества инженера-технолога Г. Н. Шведера сменил инженер-технолог Э. Р. Ульман, который также являлся активным участником всероссийских электротехнических съездов и сделал на них не менее пяти докладов. В 1914 г. он стал председателем правления Шуваловского общества и параллельно оставался директором-распорядителем Общества электрического освещения 1886 года вплоть до 1917 г.10 Как акционер Шуваловского общества, он имел в своем распоряжении 30 акций, что давало ему при голосовании на общих собраниях три голоса11.

Эдуард Рейнгольдович Ульман (1870– 1935) окончил Санкт-Петербургский технологический институт в 1895 г. и некоторое время преподавал в Санкт-Петербургском политехническом институте. Кроме уже названных акционерных обществ, являл- ся членом правлений Русского общества электрических районных станций, Общества Сосновицкой электрической станции, Общества Ораниенбаумской электрической железной дороги (на 1914 г.), а также был акционером Московского общества «Электропередача» (1913 г.). На электротехнических съездах Э. Р. Ульман выступал в основном по общим вопросам, касающимся установки правил о порядке разрешения электротехнических устройств, пользовании электрическими устройствами низкого напряжения, а также об устройстве котельных помещений центральных станций и их развитии [14, с. 65, 72, 75, 81].

После 1917 г. Э. Р. Ульман как специалист состоял на советской службе и работал директором Русского страхового общества «Помощь», а кроме того, возглавлял Русское Шпицбергенское общество12. В 1919 г. ему был разрешен выезд вместе с семьей в Норвегию по делу о срочной добыче угля на Шпицбергене для России и его доставки13. Информации о том, вернулся ли Э. Р. Ульман в Советскую Россию после окончания полугодовой командировки, в деле не имеется, но, поскольку он выезжал вместе с женой Антониной Ивановной (43 г.), дочерью Ниной (21 г.) и сыном Александром (16 лет)14, скорее всего, остался в эмиграции. Сохранилась выписка из протокола заседания Президиума Совета народного хозяйства Северного района № 210 от 23 июля 1919 г.:

«Слушали: пункт VI Текущие дела: О Правлении электрической станции 1886 г. Постановили: Предложить ВСНХ исключить из состава Правления электрической станции 1886 г., скрывшегося члена Правления гр. Ульмана»15.

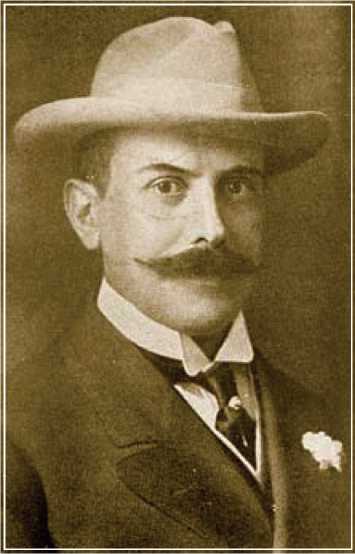

Р. Э. Классон

По воспоминаниям инженера Р. Э. Клас-сона, с которым они были близко знакомы (оба с 1913 по 1917 г. были членами правления Общества электрического освещения 1886 года), в 1921 г. тот встречался с Э. Р. Ульманом в Берлине, а позднее Ульман работал директором Лодзинской электростанции в Польше (входившей ранее в Общество 1886 года) и умер в 1935 г. (предположительно в Швейцарии)16.

Инженер-технолог Роберт Эдуардович Классон (1868–1926) – лютеранин, родившийся в Киеве, сын иностранца. В 1886 г. поступил на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета17. Самостоятельно платил за обучение, по 5 руб. за каждый семестр18. В 1887 г. перевелся в Санкт-Петербургский электротехнический институт, который с отличием окончил в 1891 г. В звании инженера-технолога уехал в Германию, во Франкфурт-на-Майне, работать в технической конторе Вильяма Лин-дея. В 1893 г. вернулся в Санкт-Петербург, где поступил на казенный Охтинский пороховой завод в должности начальника мастерской.

В 1897 г. Р. Э. Классон уволился с Охтинского порохового завода и поступил в Общество электрического освещения 1886 года. В том же году переехал в Москву, на должность старшего техника Московского отделения общества. В 1898 г. на него было возложено управление всеми московскими станциями Общества. В 1900 г. акционерное общество «Электрическая сила» пригласило Р. Э. Классона строить электростанции в Баку, для электрификации местных нефтяных промыслов, в должности директора19.

Он также активно выступал на съездах, но не в качестве директора-распорядителя акционерного общества, а как представитель Бакинского отделения ИРТО, а его выступления в основном касались вопросов передачи энергии на Бакинских нефтяных промыслах [14, с. 68, 77]. Кроме того, он являлся членом Постоянного комитета всероссийских электротехнических съездов.

Лев Иванович Шпергазе (1884–1927) – директор правления и одновременно директор-распорядитель акционерного общества «Л. М. Эриксон и Ко».

Родился в 1884 г. в Санкт-Петербурге, мещанин. В 1894 г. окончил престижную частную гимназию К. И. Мая и поступил (правда, со второй попытки) на первый курс Cанкт-Петербургского электротехнического института.

30 января 1895 г. студент первого курса Лев Шпергазе направил прошение на получение Свидетельства на отсрочку по отбыванию воинской службы20. В 1898 г. он окончил институт, получив звание телеграфного техника первого разряда, и поступил на практику в электротехническое общество «Гелиос», в котором оста-

Л. И. Шпергазе вался до поступления на военную службу для отбытия воинской повинности в лейб-гвардии Финляндского полка. Во всяком случае так указывается в Формулярном списке о службе Телеграфного техника первого разряда Льва Шпергазе (на 1 июля 1898 г.)21.

По другим данным, Л. И. Шпергазе окончил электротехнический институт в 1899 г. и по окончании был оставлен на два года для подготовки к преподавательской деятельности по телефонии. С 1902 г. он уже читал лекции по разработанному им самим спецкурсу «Телефонное оборудование и центральные телефонные станции», а с 1904 по 1913 г. числился штатным преподавателем в этом институте22.

С 1900 г. Л. И. Шпергазе уже работал на заводе акционерного общества «Л. М. Эриксон и Ко», открытом в Санкт-Петербурге в 1898 г. шведским предпринимателем Л. М. Эриксоном, и в 1912 г. был назначен директором-распорядителем этого обще- ства. Как директор-распорядитель, он курировал техническую сторону производства, а позднее стал товарищем (заместителем) председателя правления [1, с. 337].

Инженер-электрик Л. И. Шпергазе сделал на электротехнических съездах всего шесть докладов:

– два доклада от имени Общества инженеров-электриков («Расценка электротехнических работ» и «Терминология по телефонии»);

– два доклада являлись фактически отчетами о работе Комиссии по профессиональной этике.

Кроме того, он сделал два специальных доклада: «О кабельных ящиках для соединения голых телефонных проводов с кабельными» и «О развитии телефонных центральных станций в России» [14, с. 69, 72, 78–79].

Надо отметить, что инженер Л. И. Шпергазе выступал на съездах по широкой тематике. Его выступления касались самых разнообразных вопросов электротехники: от терминологии по телефонии и расценкам электротехнических работ до технических проблем соединения голых телефонных проводов с кабельными.

Еще одним докладчиком на Всероссийских электротехнических съездах являлся инженер-электротехник, учредитель, председатель правления и директор-распорядитель акционерного общества «Телефон» Павел Иванович Авцын (? – 1919).

П. И. Авцын являлся не только учредителем данного общества и входил в состав его правления, но также был назначен на должность директора-распорядителя, т. е. решал общие вопросы развития компании и занимался ее непосредственным техническим управлением23.

В 1903 г. он заключил от имени общества «Телефон» контракт на устройство и эксплуатацию телефонной сети в Луганске, которая была пущена 1 мая 1904 г. Был активным по-

Л. И. Гольштауб

М. О. Доливо-Добровольский

пуляризатором идеи телефонизации российских городов. Эту идею П. И. Авцын активно пропагандировал и на электротехнических съездах, выступая с докладами, посвященными устройству и эксплуатации телефонного сообщения в России на примере устройства и эксплуатации центральной электрической станции в Ростове-на-Дону [14, с. 61, 82]. Разработал собственную систему применения электродвигателей для передвижения грузов при больших подъемах от портовых складов, набережных и вокзалов [5, с. 69].

Инженер-механик Леон Исидорович Гольштауб (Гольштаубе) – директор правления Русского общества «Всеобщая компания электричества», Русского акционерного общества «Электропровод» и член правления акционерного общества «Соединенные кабельные заводы» [3, с. 102].

Сохранились его опубликованные доклады:

– на Первом электротехническом съезде (1900 г.) он сделал доклад, посвященный анализу установочного материала для напряжения от 250 до 500 В (второй отдел – «Электротехническая промышленность») [14, с. 61];

– доклад на Втором съезде (1902 г.) назывался «Новая электрическая лампа накаливания проф. Нернста» [14, с. 65];

– на Четвертом съезде (1907 г.) был сделан доклад «Паровые турбины вообще и турбины системы “AEG – Curtis” в частности» [14, с. 73].

Участником всероссийских электротехнических съездов стал выдающийся деятель электротехники инженер-электротехник Михаил Осипович Доливо-Добро-вольский (1862–1919).

В 1878 г. он окончил Одесское реальное училище и поступил в Рижский политехнический институт, окончить который не смог по политическим причинам (в 1879–1880 гг. участвовал в политическом движении и был арестован полицией, в 1881 г. – отчислен из института. – А. Б. ). Продолжил образование в Германии, в Дармштадском высшем техническом училище. В 1887 г. М. О. Доливо-Добровольский был приглашен в фирму AEG (в России получила название «Всеобщая компания электричества»), где в 1909 г. стал одним из учредителей и был назначен директором правления. Оставаясь в руководстве фирмы, до конца жизни

С. М. Айзенштейн

М. О. Доливо-Добровольский сохранял за собой общее техническое руководство компанией, а также активно занимался вопросами проектирования и производства электрических машин, аппаратов и приборов [6, с. 23].

М. О. Доливо-Добровольский выступил на Первом электротехническом съезде (1900 г.) с пленарным докладом, посвященным современному развитию техники трехфазного тока. Докладчик утверждал, «…что из всех строящихся электрических машин и двигателей в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции и Америке более половины принадлежат к системе трехфазного тока. Что же касается до установок, то, если исключить установки электрических дорог, почти все прочие новейшие станции строятся по трехфазной системе» [Цит. по: 9, с. 22].

Семен Моисеевич Айзенштейн (1884– 1962) – российский ученый-радиотехник и предприниматель, один из пионеров отечественного радиотелеграфирования.

Окончил Киевский и Берлинский университеты. В 1907 г. он основал и возглавил Акционерное общество беспроволочных телеграфов и телефонов, в рамках которого разработал проекты строительства радиостанций в Москве и Царском Селе. В 1914–1917 гг. создал первые отечественные радиолампы и радиоаппаратуру. После Октябрьской революции 1917 г. он возглавлял секцию в Объединении государственных электротехнических предприятий слабого тока, был заместителем заведующего Радиоассоциацией. В 1922 г. С. М. Айзенштейн эмигрировал из России, жил в Польше и Чехословакии, где работал радиотехником24.

С. М. Айзенштейн выступал на Четвертом электротехническом съезде (1907 г.) с докладом «Станции беспроволочного телеграфирования» и на Шестом съезде (1911 г.) с докладом «О радиотелеграфных сношениях на большие расстояния» [14, с. 74, 82].

Людвиг Иванович Толлочко (1870– 1957) – инженер-электрик, белорус, родился в Гродно. В 1906 г. получил свидетельство о том, что определением Правительствующего сената от 16 ноября 1906 г. он признан в потомственном дворянском достоинстве, с правом на внесение в дворянскую родословную книгу Гродненского губернского предводителя дворянства25.

Диплом на звание инженера-электрика он получил в 1901 г. после окончания Санкт-Петербургского электротехнического института и практически сразу занял должность заведующего технической частью при городских телефонах с годовым окладом в 6 000 руб. и 10 % прогрессивной надбавкой к окладу26.

Л. И. Толлочко стал членом правления Петербургского арматурно-электрического общества и выступил на Шестом электротехническом съезде (1911 г.) с докладом «О развитии телефонной сети в С.-Петербурге»

[14, с. 83]. Кроме того, в составе делегации от России он командировался на Международный съезд телеграфных и телефонных техников в Париже в 1903 г.27

Л. И. Толлочко оставался в должности главного инженера Петроградской телефонной сети вплоть до 1917 г. Однако в марте 1917 г. произошел конфликт с трудовым коллективом, и Л. И. Толлочко подал петроградскому городскому голове заявление об оставлении занимаемой им должности, однако остался прикомандированным к Отделу городского строительства без содержа-ния28. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Также мало известно о судьбе члена правления Русского акционерного общества электрических сооружений и Елизаветградского электрического общества инженера-электрика Антона Евгеньевича Белого , который выступал на Третьем электротехническом съезде (1904 г.) с докладом «Метод определения стоимости электрической энергии» (издан отдельной книгой в 1906 г. – А. Б. ).

Надо отметить, что А. Е. Белой, будучи еще студентом пятого курса Института инженеров путей сообщения императора Александра I, подготовил проект электрической тяги на Приладожских каналах, который был издан отдельной книгой в 1901 г. Кроме того, совместно с инженером-техником В. П. Шуберским сделал перевод с немецкого и снабдил собственным предисловием исследование «Описание конструкции электрических вагонов-двигателей, построенных фирмами “Сименс и Гальске” и “Всеобщая компания электричества”». Эта работа также была издана отдельной книгой в 1903 г. [16]. Его дальнейшая судьба также неизвестна.

Активным участником работы съездов являлся Владимир Владимирович Дмитриев (1873–1946) – член правления Общества инженеров-электриков, председатель секции Центрального энергетического совета и член Постоянного комитета всероссийских электротехнических съездов. Он выступил на Пятом электротехническом

В. В. Дмитриев съезде (1909 г.) с докладом «Об учреждении секретариата по осветительным центральным электрическим станциям» [14, с. 75].

В. В. Дмитриев в 1898 г. окончил Санкт-Петербургский электротехнический институт, получив специальность инженера-электрика. Руководил строительством ряда электростанций. В 1901 г. вернулся в электротехнический институт на преподавательскую работу. При непосредственном участии В. В. Дмитриева были построены электростанции и теплоэлектроцентрали не только в Санкт-Петербурге, но и в Николаеве, Мариуполе, Херсоне. Он широко известен по деятельности в годы советской власти, когда стал заслуженным деятелем науки и техники РСФСР. В. В. Дмитриевым опубликовано около 60 научных работ, в том числе руководство по техническому контролю электростанций. В 1935 г. ему присвоена ученая степень доктора технических наук.

Мало кто знает, что в мае 1916 г. В. В. Дмитриев стал директором правления Русского электрического общества АСЕА, учрежденного в Петрограде в 1914 г. Общество занималось оборудованием электрических трамваев, холодильников, поставками динамо-машин и моторов, а также вело оптовую торговлю электрическими принад- лежностями. В. В. Дмитриев в этом обществе располагал 15 акциями с правом на 15 голосов29. После 1917 г. общество было национализировано, а В. В. Дмитриев вернулся к преподавательской деятельности и работал на электротехническом факультете Ленинградского электротехнического института. Занимал должность декана и проректора по учебной работе, а также возглавлял кафедру электроэнергетики. Умер 29 сентября 1946 г. Похоронен на Серафи-мовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Обсуждение и заключение

Проведенный анализ докладов руководителей акционерных электротехнических компаний, сделанных на всероссийских электротехнических съездах за весь период их активной деятельности (1900–1913 гг.), позволил установить персоналии по меньшей мере 11 инженеров-электротехников, занимавших руководящие должности в ведущих акционерных электротехнических обществах. Всего ими было сделано не менее 32 докладов, что составило более 5 % от их общего количества (всего на съездах было заслушано 636 докладов по шести отделам. – А. Б. ). Конечно, необходимо учесть, что основное число участников съездов были представителями высшей технической школы, чаще всего – профессора и доценты электротехнического и технологического институтов Санкт-Петербурга, а также Санкт-Петербургского политехнического института. Например, профессор Санкт-Петербургского политехнического института М. А. Шателен сделал всего 15 докладов. Кроме того, на съездах выступали с сообщениями рядовые инженеры и журналисты, пишущие на тему электричества в профильных изданиях, чрезвычайно популярных в условиях экономической модернизации начала ХХ в.

Однако надо иметь в виду, что выявленные в ходе проведенного исследования руководители были аффилированы по меньшей мере с 18 акционерными электротехническими обществами, притом что по официальным данным на 1913 г. в России было зарегистрировано не более 25 подобных компаний, т. е. они формально представляли более 70 % всех электротехнических акционерных обществ, что свидетельствовало о высокой вовлеченности представителей данного бизнеса в обсуждение проблем отрасли.

Больше всего докладов на съездах ими было сделано по общим вопросам развития электротехники. По данной тематике выступали М. О. Доливо-Добровольский, Г. Н. Шведер, Э. Р. Ульман, Р. Э. Классон, В. В. Дмитриев, Л. И. Шпергазе, т. е. более половины от общего числа принявших участие в работе съездов представителей акционерных обществ. Семь докладов (22 %) было сделано по теме применения электричества и электротехники в промышленности (П. И. Авцын, А. Е. Белой, Л. И. Гольштауб, Э. Р. Ульман) и еще шесть докладов (19 %) – по технике слабых токов (Л. И. Шпергазе, С. М. Айзенштейн, Г. Н. Шведер. П. И. Авцын). Остальные доклады были посвящены различным научным вопросам, развитию телефонной сети, производству и распределению электрической энергии и т. д.

Надо отметить, что перечень представленных докладов свидетельствовал о достаточно широком охвате управленцами, работавшими в отрасли, проблем и перспектив ее развития. Тем не менее ряд вопросов остались вне поля зрения представителей электротехнического бизнеса. В частности, они не сделали ни одного доклада по актуальной в рассматриваемый исторический период теме «Электротехническое образование», хотя эта проблема обсуждалась практически на каждом съезде, но ее в основном транслировали профессора и преподаватели технических вузов и училищ.

Таким образом, управленцы акционерных электротехнических компаний, несмотря на различный возраст, социальное происхождение и вероисповедание, были едины в одном. Все они, как правило, были выпускниками технических вузов (в основном

Санкт-Петербургского электротехнического университета и Санкт-Петербургского технологического института. – А. Б. ), по окончании которых получили звание инженера и, помимо основной службы, принимали активное участие в работе ведущей электротехнической организации – всероссийских электротехнических съездов.

Подводя итог, можно констатировать, что качественный уровень человеческого капитала, представлявшего руководящий состав электротехнической отрасли в России в начале ХХ в., был адекватным и высокопрофессиональным, поскольку, помимо того, что все они имели профильное (инженерное) образование и принимали непосредственное участие в управлении компанией, они также были активными деятелями профессионально-общественных объединений, публиковались в профильных технических изданиях, а главное, были активными участниками ведущей электротехнической организации – всероссийских электротехнических съездов, на которых выступали с докладами по широкой тематике, связанной с электричеством и

Судьбы этих специалистов-электротехников сложились по-разному: П. И. Авцын, скорее всего, погиб в годы Гражданской войны; С. М. Айзенштейн, М. О. Доливо-Добровольский, Э. Р. Ульман эмигрировали и продолжили работать по специальности за границей; Г. Н. Шведер, Л. И. Шпергазе, Р. Э. Клас-сон, В. В. Дмитриев продолжили работать в Советской России.

Р. Э. Классон вместе с В. В. Дмитриевым в 1920 г. участвовали в деятельности комиссии ГОЭЛРО, руководя работами по проектированию электростанций в Центральном промышленном районе. Кроме того, Р. Э. Классон активно занимался внедрением в энергетику трехфазного тока, двигателей с самозапу-ском и т. п. При непосредственном участии В. В. Дмитриева были построены электростанции и теплоэлектроцентрали не только в Санкт-Петербурге, но и в Николаеве, Мариуполе, Херсоне. По его проекту была построена первая в России теплоэлектроцентраль (1925). В результате они стали видными российскими и советскими электротехниками.

электротехникой.

Список литературы Управленцы-электротехники и их участие в работе всероссийских электротехнических съездов в начале ХХ в

- Акционерно-паевые предприятия России / под общ. ред. В. В. Лаврова. М., 1912–1917.

- Андреев А. П. Российское образование. Социально-исторические контексты. М.: Наука, 2008.

- Барышников М. Н. Деловой мир России: ист.-биогр. справ. СПб.: Искусство-СПБ; Logos, 1998. 448 с.

- Бессолицын А. А. Государство и съезды предпринимателей в России (вторая половина XIX – начало ХХ в.). М.: ИРИ РАН, 2020. 324 с.

- Боханов А. Н. Деловая элита России 1914 г. М.: Ин-т рос. истории РАН, 1994. 272 с.

- Веселовский О. Н. Михаил Осипович Доливо-Добровольский. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1958. 269 с.

- Кракау А. А. Автобиографии окончивших курс в Электротехническом институте, 1889–1904. СПб., 1908. 148 с.

- Красильщиков В. А. Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в ХХ в. с точки зрения мировых модернизаций. М.: РОССПЭН, 1998. 263 с.

- Левит Г. О. История энергетических обществ СССР. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1957. 175 с.

- Россия: энцикл. словарь [Репринт]. СПб., 1898.Л., 1991. 922 с.

- Симонов Н. С. Развитие электроэнергетики Российской империи: предыстория ГОЭЛРО. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 320 с.

- Смирнов А. И. Успехи электротехники // Труды Первого Всероссийского электротехнического съезда. 1899–1900. СПб., 1901. Т. 1. С. 137–139.

- Смирнов В. Н. Доклады инженеров-электротехников. VII Всероссийскому электротехническому съезду в Москве. Ростов н/Д, 1912.

- Сотин Б. С., Давыдова Л. Г. Русские электротехнические съезды // Труды института истории естествознания и техники. Т. 26. Приложение: Перечень докладов, сделанных на Всероссийских электротехнических съездах. М., 1959. С. 61–87.

- Шателен М. А. Первый Всероссийский электротехнический съезд (к пятидесятилетию съезда) // Электричество. 1950. № 1.

- Электрические вагоны-двигатели большой скорости, построенные фирмами «Сименс и Гальске» и «Всеобщая компания электричества». Описание конструкции вагонов и опытов, произведенных. с ними / пер. с нем. и англ. и снабдили предисл. инж. А. Е. Белой и В. П. Шуберский. СПб.: Тип. М-ва пут. сообщ., 1903. 127 с.