Управление деятельностью промышленных кластеров

Автор: Булярский Сергей Викторович, Булярская Светлана Алексеевна, Синицын Антон Олегович

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Экономика и менеджмент

Статья в выпуске: 1 (11), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ особенностей управления современными промышленными кластерами. Показано, что наличие управляющей организации увеличивает эффективность деятельности кластера. Выявлен приоритет экономических методов управления, в том числе на основании экономической эффективности деятельности и распределения доходов с учетом равенства нормы прибыли участников кластера.

Управление, промышленный кластер, экономическая эффективность, объединение ресурсов

Короткий адрес: https://sciup.org/14113720

IDR: 14113720

Текст научной статьи Управление деятельностью промышленных кластеров

В основу идеи создания промышленного кластера положен принцип формирования единой организационно-технологической и информационной среды за счет объединения ресурсов отдельных предприятий. Объединение этих ресурсов виртуальное в том смысле, что фактически они находятся на балансе отдельных предприятий, однако в результате внутрикластерно-го взаимодействия происходит тесная интеграция, приводящая к положительным синергетическим эффектам [1]. В настоящее время интерес к промышленным кластерам в значительной мере усилился. В 2012 году Минэкономразвития РФ провело конкурс, целью которого было выявление наиболее эффективных кластерных формирований, способных эффективно развивать региональную экономику. В число победителей попали атомный и авиационный кластеры Ульяновской области. Кластерные структуры для России являются относительно новыми формированиями, закономерность управления ими пока разработана недостаточно. В связи с этим имеется насущная потребность рассмотреть этот вопрос более подробно.

1. Основные принципы экономического управления

Сотрудничество членов промышленного кластера строится на учете взаимных интересов участников, которые в первую очередь являются экономическими. Поэтому внутри экономического кластера должны преобладать экономические принципы управления. Должны быть созданы общие правила поведения, которые позволяют маневрировать ресурсами, как материальными, так и в необходимых случаях интеллектуальными и кадровыми. Эти правила должны основываться на равноправии, равной заинтересованности в конечных результатах труда, взаимовыручке и взаимопомощи. В то же время все члены кластера остаются самостоятельными юридическими лицами. Между ними существует конкуренция, поэтому подобные правила не всегда выполняются на практике.

Система экономических отношений внутри кластера в равной степени должна учитывать интересы всех коллективов и отдельных работников. С этой целью необходимо создавать систему внутренних экономических показателей, способствующую объективному распределению совместных доходов.

В промышленном кластере сохраняется самостоятельность предприятия на всех уровнях при одновременном возложении на него ответственности за принимаемые решения и их последствия.

При умелом использовании экономических методов управления преодолевается инертность в реализации общих для кластера задач, усиливается самоконтроль, до минимума снижается необходимость в административном контроле. Контроль заменяют конечные результаты труда, которые выражается в совместно полученной прибыли. Чем шире применяются экономические методы управления, тем большее число вопросов решается непосредственно в основных звеньях кластера, ближе к источнику информации.

Для того чтобы добиться равенства интересов членов кластера, целесообразно в основу экономических внутрикластерных отношений заложить принцип равенства нормы прибыли. Обычно под нормой прибыли или рентабельности понимается годовая норма прибыли, а именно отношение полученной за год прибыли ко всему авансированному капиталу. Равенство нормы прибыли каждого члена кластера автоматически обеспечивает равенство экономических интересов при разделе конечного продукта. Соответственно, величину балансовой прибыли каждого члена кластера можно вычислить по формуле

ПР бал = R * ( опф + ОС ) /100 , (1)

где R — рентабельность, полученная в ходе совместного производства продукции; так как кластер может производить самую разнообразную продукцию и услуги, то под рентабельностью подразумевается средняя рентабельность продукции, в выпуске которой принимали участие все члены кластера;

ОПФ — основные производственные фонды, задействованные в производстве этой продукции;

ОС — норматив оборотных средств, который принимается как минимальная величина потребности материальных ресурсов, увеличенная на 6 %.

Управление кластера должно строиться на основе процессного подхода, который позволяет сконцентрировать ресурсы и более эффективно их использовать при реализации ключевых биз-нес-процессов, обеспечивающих получение запланированных результатов. Особенностью процессного подхода является оптимизация системы управления на основе развития бизнес-процессов, которые легче поддаются финансово-экономическому анализу. В то же время противопоставление процессного и функционального подхода принципиально неверно, поскольку функции и процессы, являясь равнозначными понятиями управленческой деятельности, не могут существовать в отрыве друг от друга. Противоречий между двумя подходами не существует — они дополняют друг друга, и их следует интегрировать. В результате такой интегра- ции должны быть спроектированы эффективная организационная структура управления (т. е. функциональные области) и порядок взаимодействия структурных подразделений в ее рамках (т. е. бизнес-процессы).

Основными принципами процессного управления являются:

• интеграция оперативного и стратегического аспектов управления;

• использование на оперативном уровне известных методологий и инструментов моделирования бизнес-процессов;

• увязка процедуры оптимизации бизнес-процессов с изменением организационной структуры компании;

• циклический, эволюционный характер изменений, включающий поэтапный реинжиниринг бизнес-процессов, постепенный переход от функциональной к матричной структуре управления, развитие системы мотивации персонала и организационной культуры.

2. Предпосылки возникновения управляющей организации кластера

Процессы в кластере носят сетевой характер. Подробный анализ данного подхода выполнен в работе [2], где в первую очередь определяется понятие связи: «Связь — это взаимообусловленность существования процессов, разделенных в пространстве и во времени». Анализируя понятие связи, заметим, что в кластере связи носят еще более сложный характер. Во-первых, они являются разветвленными, охватывая сразу несколько организаций. Это придает связи свойство разрывности в пространстве и времени. Возникновение разрыва возникает в силу обособленности системы управления каждого участника кластера. Так, каждый участник кластера самостоятельно принимает решение о начале и способах реализации того или иного процесса, сообразуясь с интересами кластера только общими договоренностями. Тем самым возникает понятие границы на пути осуществления процесса. Граница прерывает процесс в пространстве и во времени, однако более важно, что это граница между экономическими интересами различных организаций. Пересечь эту границу можно, только обговорив условия кооперации и разработав внутренние нормативные документы. Пересечение границы сопровождается передачей ресурсов, материалов и изделий, что тоже оформляется положенным образом.

Таким образом, особенностью осуществления процесса в кластере является его прерывистость. Учесть этот факт можно, задавая на границе начальные условия. Каждое предприятие кластера, осуществляя процесс, проводит преобразования, которые можно описать переда- точными функциями. Для того чтобы объединить части процессов, происходящих в отдельных организациях, их необходимо сшить в сеть — целостное множество ее процессов, процедур, операций, характерных взаимными отношениями, согласовав граничные условия. Таким образом, экономический кластер — это система конкурирующих и взаимодействующих организаций, которую можно описать, используя понятия о передаточных функциях процессов преобразования каждой организации и системы граничных условий, задающих деятельность каждого участника.

Усложнение процесса управления кластером является только кажущимся, так как процедура оперативного управления заменяется системой граничных условий. Выполняя эти условия, каждая организация действует вполне самостоятельно.

В современных условиях процесс образования промышленных кластеров обусловлен отнюдь не географической концентрацией промышленных предприятий в регионах. Основными драйверами формирования промышленных кластеров являются следующие факторы (рис. 1):

-

• Глобализация — одно из массовых современных явлений социальной, политической и экономической сферы, стремление к интеграции и унификации, основанное на принципе всеобщего разделения труда. Неизмеримо возросшая по сравнению с интеграцией взаимозависимость экономик различных стран связана с формированием экономического пространства, где отраслевая структура, обмен информацией и технологиями, география размещения производительных сил определяются с учётом мировой конъюнктуры, а экономические подъёмы и спады приобретают планетарные масштабы.

-

• Развитие направления информационных технологий. На сегодняшний день ярко выражена тенденция перехода мировой экономики от индустриальной к постиндустриальной. Если раньше процесс формирования добавочной стоимости опирался на управление источниками энергии, то в условиях постиндустриального мира во главу угла становится информация. Такие свойства современных принципов управления информацией, как всеобъемлемость и практически мгновенная скорость распространения, позволяют фирмам свободно взаимодействовать при отсутствии привязки к географической близости.

-

• Административное регулирование. Немаловажным фактором развития класса промышленных кластеров является построение системы административного регулирования, направленного на формирование интегрированных структур и проведение кластерной политики. Кластерная политика — система государственных мер и механизмов поддержки кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспособности предприятий, входящих в кластер, а также обеспечивающих внедрение инноваций.

Рис. 1. Основные факторы, лежащие в основе формирования промышленных кластеров

Промышленные кластеры являются открытой бизнес-системой с размытыми контурами, это объясняется отсутствием между участниками кластера жестких связей, закрепленных юридически. При этом промышленные кластеры постоянно находятся под воздействием внутренних факторов, связанных со спецификой участников, и внешних объективных факторов, обусловленных макроэкономической конъюнктурой [3]. Интенсивность их воздействия влияет на устойчивость промышленного кластера как системы. Классификация видов кластера учитывает интегрирующие и деструктивные факторы внешней и внутренней среды, мотивационное поле интеграции, а также интересы сторон, формирующие координационный центр кластера: бизнес-среду и власть.

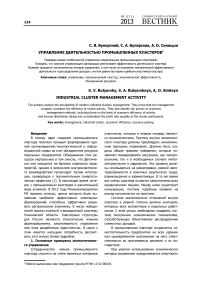

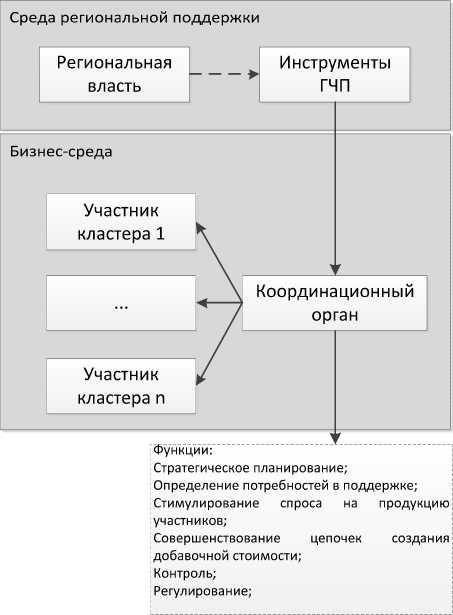

Устойчивость кластера характеризует его экономическую стабильность — способность сохранять структуру со временем под воздействием деструктивных факторов. В ряде кластеров (фармацевтический кластер в Калужской области, ядерно-инновационный кластер в Ульяновске, фармацевтический кластер в Санкт-Петербурге и др.) с целью поддержания стабильности создаются отдельные органы с функцией координации деятельности участников кластера и самого промышленного кластера в целом — координационные органы. Координационный орган — это орган, наделенный рядом прав и полномочий, степень которых зависит от уровня организации промышленного кластера. Формирование координационного органа происходит в качестве реакции системы хозяйствующих субъектов на внешние деструктивные факторы, в данном случае средой для формирования координационного центра является бизнес. То есть промышленные предприятия — участники кластера являются инициаторами формирования такого органа. Кроме того, в свете тенденций ориентированности власти на иннова- ции, развития механизмов государственно-частного партнерства, а также необходимости поиска новых инструментов развития промышленности зачастую инициатором формирования координационного центра выступают органы государственной власти. Наличие или же отсутствие координационного органа в кластере характеризует стабильность кластера, соответственно, этот фактор может послужить основой для разделения кластеров на виды (рис. 2).

Рис. 2. Различия кластеров в зависимости от инициаторов создания координационного органа

Функции:

Стратегическое планирование;

Установление связей с региональным правительством;

Привлечение новых участников кластера;

Определение потребностей в поддержке;

Стимулирование спроса на продукцию участников;

Совершенствование цепочек создания добавочной стоимости;

На рисунке 2 показаны виды кластеров в зависимости от инициаторов создания координационного органа — государство или бизнес. Причем государство может участвовать как напрямую по средствам государственно-частного партнерства, так и опосредованно через коммерческие структуры со 100 %-м участием государства.

3. Оценка эффективности деятельности как главный инструмент управления

Специализация кластера обусловливается отраслью, в которой он функционирует, либо совокупностью отраслей, если мы предусматри- ваем межотраслевое интегрированное образование [4]. В кластере должны приветствоваться взаимодействия путем передачи различного рода материальных ресурсов, технической информации, внедрения новых технологий и т. д. С одной стороны, крупные предприятия, перекладывая на малые и средние фирмы часть производственного процесса, могут полностью сосредоточиться на главном. С другой стороны, малые и средние предприятия имеют не только возможность развития вследствие наличия постоянных заказов, но и возможность выхода на новый рынок, нахождения потенциальных потребителей. При формировании искусственного кластера ор- ганы государственной власти осуществляют координацию участников. Региональное управление будет заключаться, например, в определении участников кластера, специфики их взаимосвязей, формировании пакета проектов, которые они должны выполнить, и т. д. Интеграция научной деятельности кластера включает: подготовку будущих специалистов, проведение курсов повышения квалификации у имеющихся трудовых кадров, осуществление различных исследований в рамках специализации кластера, разработку нововведений во всех сферах деятельности кластера и т. д. [5].

Необходимым условием эффективного функционирования кластера является тесное взаимодействие производственных элементов друг с другом, а также с институциональными структурами. Опыт ведущих организаций показал, что при приобретении материальных ресурсов они стараются пользоваться продукцией одних и тех же заводов-изготовителей, что, в свою очередь, свидетельствует о наличии устойчивых партнерских отношений между ними [5].

Существуют определенные отличия между управлением промышленным предприятием и промышленным экономическим кластером предприятий. Систему управления кластером необходимо рассматривать как набор институциональных механизмов, ограничивающих отклонения от поведения, обеспечивающего максимизацию рыночной стоимости фирмы [6]. В связи с этим, если конкуренция на рынках факторов производства и готовой продукции выступает индикатором эффективности реализации продукции, то механизмы корпоративного управления кластером представляют собой «систему раннего предупреждения» возможного снижения эффективности деятельности кластера в целом. Эффективная система менеджмента промышленных кластеров позволяет обнаруживать и предотвращать случаи неэффективности на более ранних стадиях, обеспечивая тем самым ощутимую экономию ресурсов.

Американский ученый Д. Котуа считает, что управление означает действия по руководству производством, включая выработку, принятие решений и координацию деятельности фирмы. Контроль (в том числе и финансовый) — это возможность определять результаты управленческой деятельности в той ее части, которая относится к выработке политики корпорации [7].

Миловидов В. Д. считает, что управление представляет собой постоянное, преемственное обеспечение корпоративных интересов и выражается в отношениях корпоративного контро- ля [8]. Причем ряд экономистов считают, что для реализации корпоративных интересов необходим центр управления, который занимается поиском партнеров, подготовкой и заключением договоров, поддержанием оперативной связи с внешней и внутренней средой, контролем за выполнением принятых обязательств, расчетами по ним, ведением бухгалтерии и другими внешними операциями [9].

С нашей точки зрения, управление промышленным кластером, как и управление любой общественно-организационной структурой, складывается из стратегического и тактического взаимодействия с внешней и внутренней средой, тогда управление внутренней средой кластера — это регулирование взаимодействия участников кластера и распределения ресурсов между ними с целью максимизации экономической эффективности каждого участника и всей системы в целом.

Управление промышленным кластером сводится к трем важнейшим направлениям:

-

1. Управление капиталом участников промышленного кластера;

-

2. Управление производственно-хозяйственной деятельностью, включая инвестиционную, технологическую, кадровую, сбытовую;

-

3. Управление финансовыми потоками.

Указанные элементы управления — это по сути инструменты установления управленческого контроля. Действительно, функции контроля возникают на основании права управлять собственностью организации (акциями, долями участия), ее производственно-хозяйственной деятельностью (путем обладания лицензиями, технологиями, представления компании на рынке), финансовыми потоками.

Исходя из вышесказанного, можно выделить три формы контроля:

-

1. Акционерный контроль, или контроль над собственностью, который представляет собой возможность обеспечить принятие или отклонение решений органами управления организаций, в том числе по вопросу формирования персонального состава этих органов управления (совета директоров, коллегиального исполнительного органа), назначения единоличного исполнительного органа.

-

2. Производственно-хозяйственный контроль, или контроль за собственно предпринимательской деятельностью, производством, реализацией продукции (работ, услуг).

-

3. Финансовый контроль как обеспечение влияния на распределение финансовых потоков (денежных, оборотных средств).

Таким образом, если организация деятельности — это набор определенных механизмов воздействия на внутреннюю и внешнюю среду, то контроль представляет собой отслеживание отклонений от стратегических плановых показателей, вызванных неопределенностью предпринимательской деятельности. Организация контроля в кластере как интегрированной системе всегда более сложная, чем в структурах моно уровня, не участвующих в предпринимательском объединении. Это понятно, поскольку с участником кластера взаимодействует гораздо более широкий круг субъектов, чем, например, с отдельным акционерным обществом. Участниками производственных отношений являются различные группы субъектов как внутри, так и вне промышленного кластера, связанные с его функционированием, оказывающие непосредст венное или опосредованное влияние на его деятельность либо в той или иной форме или степени зависимые от него [10].

Важным инструментом управления является оценка деятельности кластера, а именно рост интегральных экономических показателей региона, увеличение объема привлеченных в отрасль инвестиций, формирование новых рабочих мест, бюджетный эффект от налогов, синергетический эффект от взаимодействия промышленных предприятий.

Для оценки эффективности промышленного кластера удобно применять формулу

-

у T ДП i _ у T ДО\

Э = ^ = 0 ( 1 + r ) t Ai ( 1 + r ) t , (2)

к T^t

T K i

Z i = 0 ( 1 + r ) '

где Эк — эффективность деятельности кластера;

дП — денежный приток, полученный г - м предприятием за определенный период времени t ;

до. — денежный отток, осуществляемый i - м предприятием за определенный период времени t ; K i — капиталовложения, произведенные i - м предприятием за определенный период времени t ; r — фактор дисконтирования [11].

Оценка эффекта синергии:

ЭС = Z t =0 ДДП кластер - Z t =0 Z ' =0 ДДП , (3)

где ДДП — дисконтированный денежный поток i - го предприятия.

В настоящее время можно выделить три группы методов оценки эффективности интеграционных процессов. Количественные (стои мостные) методы оценки эффективности интеграции представляют собой анализ, затрагивающий только ресурсный потенциал организации и не включающий в себя качественные составляющие развития предприятия. Качественные методы предполагают оценивать эффективность с помощью показателей качества продукции, ассортимента, квалификации кадров, технологии, диверсификации и т. д. Иными словами, оценка эффективности интеграции проводится с использованием индикаторов развития организации, которые не отражаются количественными показателями. Комплексные методы оценки соединяют в себе качественные и количественные составляющие развития организации.

Дырданова А. Н. предлагает методику оценки эффективности кластерных образований на основе сравнительного анализа нескольких показателей эффективности деятельности промышленных предприятий региона.

Во-первых, это индекс рентабельности ( IR i ), [12] определяемый как отношение какого-либо показателя рентабельности для интегрированной структуры R on к этому же показателю для отдельного предприятия в случае его самостоятельного функционирования Ri :

IR = R on . (4) i R i

Во-вторых, это индекс прибыльности ( PI. ), который можно определить как отношение бухгалтерской прибыли для интегрированной структуры Pon к этому показателю для отдельного предприятия в случае его самостоятельного функционирования P i :

Р

PI = -”L . (5) i P i

Такую оценку целесообразно использовать, когда принимается решение о вхождении того или иного предприятия в интегрированную структуру. Если результативность меньше или равна единице, то формально вхождение этого предприятия в интегрированную структуру особого смысла не имеет, поскольку экономические показатели должны возрастать в связи с объединением предприятий.

Наумов В. А. [13] предлагает следующую систему: оценка эффективности создания и функционирования кластерного образования основывалась на обобщенных критериях, которые включают совокупность частных показателей, достаточно полно раскрывающих сущность выбранных критериев. На наш взгляд, перечень частных показателей имеет оптимальный размер, позволяющий всесторонне и в полном объеме показать сущность, важность и объективность избранного критерия. Каждый из показателей должен характеризоваться репрезентативностью, достоверностью и доступностью.

Екимова К. В., Федина Е. В. [14] предлагают следующий метод оценки эффективности промышленных кластеров. Оценка эффективности функционирования кластера должна базироваться на двух элементах: оценка экономической эффективности отдельного участника кластера; оценка экономической эффективности кластера в целом. Причем эффективность на уровне конкретного участника кластера включает долю синергетического эффекта, приходящегося на данное предприятие [15]:

Эi = ЭД1 + за , (6)

где Эi — эффективность i -го предприятия;

ЭДi — эффективность деятельности i -го предприятия; ЭСi — доля синергетического эффекта, приходящаяся на i -е предприятие.

Традиционно эффективность деятельности какого-либо интегрированного образования оп- ределяется как отношение полученного результата к сумме затрат, произведенных на данный эффект. Причем значение эффективности в данном выражении должно стремиться к максимуму. Учитывая, что эффект от функционирова- ния участника кластера мы можем представить в виде разности денежных притоков и оттоков на предприятии за определенный период времени, а затраты на получение эффекта — как капиталовложения, осуществляемые при входе в кластер, то при учете инфляции и нормы дисконта формула расчета эффективности кластера в целом будет выглядеть следующим образом:

у T ДП t - у т ДО '

_ А 0 ( (1 + d )(1 + p ) ) t ^ i - 1 ( (1 + d )(1 + p ) ) t , (7)

кt tKi

^ i - 0 ( (1 + d )(1 + p ) )1

где Эк — эффективность деятельности кластера;

ДПi t — денежный приток, полученный i -м предприятием за определенный период времени t ;

ДОi t — денежный отток, осуществляемый i -м предприятием за определенный период времени t ;

K i t – капиталовложения, произведенные i -м предприятием за определенный период времени t ; d — годовой банковский депозитный процент;

p — годовой уровень инфляции [16].

Сложностью оценки эффективности форми- рования кластера на уровне региона является разнородность экономических и социальных показателей, следствием чего является невозможность расчета интегрального показателя эффективности, а также необходимость использования качественных методов оценки (что влечет за собой применение экспертных оценок, коэффициентов и т. д.). Для оценки экономической эффективности функционирования кластерной структуры в рамках региона необходимо опре- делять долю кластера в валовом региональном продукте:

ЭКР = Qk1- , кр ВРП

где Экр — экономическая эффективность кластера в рамках региона;

Q к — объем произведенной кластером продукции (услуг);

ВРП — валовой региональный продукт.

В данной работе рассмотрены основные механизмы управления промышленным кластером. При этом делается упор на экономические методы управления, как наиболее понятные участникам кластера. Показано, что одним из важных элементов управления является оценка эффективности деятельности кластера, которая выполняется управляющей организацией. Данная организация вносит предложения по распределению доходов на основе равенства нормы прибылей участников кластера.

-

1. Булярский С. В. Инновационные организации образовательных и научных учреждений. Ульяновск : УлГУ, 2005. 459 с.

-

2. Буч О. В. Процессный подход к управлению организацией // Вестн. МГТУ. 2006. Т. 9, № 4. С. 580.

-

3. Лаврикова Ю. Г. Концептуальные основы и практика реализации кластерного подхода в регионах России // Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 22. С. 21.

-

4. Матафонов М. Э. Промышленная политика в стратегии развития города Екатеринбурга // Панорама конкуренции. 2008. № 3. С. 163.

-

5. Maskell P. Towards a Knowledge-based Theory of the Geographical Cluster // Industrial and Corporate Change. 2001. V. 10. Р. 34.

-

6. Апелюшников Р. А. Крупнейшие доминирующие собственники в российской промышленности // Вопр. экономики. 2000. № 1. С. 119.

-

7. Котуа Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в США. М. : Экономика, 1982. 140 с.

-

8. Губина М. Корпоративное управление и корпоративный контроль. М. : Экономика, 1998. С. 267.

-

9. Булярский С. В., Булярская С. А. Консорциум как коллективный участник инновационной деятельности // Регионология. 2008. № 4. С. 207.

-

10. Одретч Д. Значение малых предприятий в при дании экономике США динамичного характера / Международный банк реконструкции и развития . М. : Всемирный банк, 2001. С. 118.

-

11. Клейнер Г. Б., Качалов Р. М., Нагрудная Н. Б. Синтез стратегии кластера на основе системноинтеграционной теории. М. : Лань, 2004. С. 209.

-

12. Audretsch D. B., Feldman M. P. Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation // Handbook of Urban and Regional Economics . N. Y., 2003. V. 4.

-

13. Наумов В. А. Экономическая эффективность фор мирования кластерного образования в нефте -

газовом регионе. Сургут : Сургутский гос. ун-т ХМАО, 2005.

-

14. Екимова К. В., Федина Е. В. Организационно-экономический механизм взаимодействия участников регионального экономического кластера // Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2010. № 10. С. 26.

-

15. Николаев М. В., Егорова И. Е. О проблеме формирования кластеров в российской экономике (на примере алмазно-бриллиантового комплекса Якутии) // Проблемы современной экономики. 2006. № 3. С. 56.

-

16. Audretsch D. B., Feldman M. P. Innovative clusters and the industry life cycle // Review of Industrial Organization. 1996. № 11. С. 123.

Список литературы Управление деятельностью промышленных кластеров

- Булярский С. В. Инновационные организации образовательных и научных учреждений. Ульяновск: УлГУ, 2005. 459 с.

- Буч О. В. Процессный подход к управлению организацией//Вестн. МГТУ. 2006. Т. 9, № 4. С. 580.

- Лаврикова Ю. Г. Концептуальные основы и практика реализации кластерного подхода в регионах России//Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 22. С. 21.

- Матафонов М. Э. Промышленная политика в стратегии развития города Екатеринбурга//Панорама конкуренции. 2008. № 3. С. 163.

- Maskell P. Towards a Knowledge-based Theory of the Geographical Cluster//Industrial and Corporate Change. 2001. V. 10. Р. 34.

- Апелюшников Р. А. Крупнейшие доминирующие собственники в российской промышленности//Вопр. экономики. 2000. № 1. С. 119.

- Котуа Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в США. М.: Экономика, 1982. 140 с.

- Губина М. Корпоративное управление и корпоративный контроль. М.: Экономика, 1998. С. 267.

- Булярский С В., Булярская С. А. Консорциум как коллективный участник инновационной деятельности//Регионология. 2008. № 4. С. 207.

- Одретч Д. Значение малых предприятий в придании экономике США динамичного характера/Международный банк реконструкции и развития. М.: Всемирный банк, 2001. С. 118.

- Клейнер Г. Б., Качалов Р. М., Нагрудная Н. Б. Синтез стратегии кластера на основе системно-интеграционной теории. М.: Лань, 2004. С. 209.

- Audretsch D. B., Feldman M. P. Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation//Handbook of Urban and Regional Economics. N. Y., 2003. V. 4.

- Наумов В. А. Экономическая эффективность формирования кластерного образования в нефте газовом регионе. Сургут: Сургутский гос. ун-т ХМАО, 2005.

- Екимова К В, Федина Е В. Организационно-экономический механизм взаимодействия участников регионального экономического кластера//Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2010. № 10. С. 26.

- Николаев М. В., Егорова И. Е О проблеме формирования кластеров в российской экономике (на примере алмазно-бриллиантового комплекса Якутии)//Проблемы современной экономики. 2006. № 3. С. 56.

- Audretsch D. B, Feldman M. P. Innovative clusters and the industry life cycle//Review of Industrial Organization. 1996. № 11. С. 123.