Управление государственной собственностью в условиях формирования новой социально-экономической парадигмы

Автор: Камаев Роман Александрович

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Управление собственностью

Статья в выпуске: 8 (119), 2011 года.

Бесплатный доступ

Автором статьи исследуется изменение функций государства по управлению государственной собственностью в условиях формирования новой мировой парадигмы социально-экономического развития. Обосновывается базовое значение такой институции, как государственно-частное партнерство, для управления государственной собственностью в новых условиях. Моделируется система функций управления государственной собственностью, отвечающая институции государственно-частного партнерства.

Государственная собственность, управление государственной собственностью, общественное благо, глобализация, социально-экономическая парадигма, интрафункции управления, инфрафункции управления

Короткий адрес: https://sciup.org/170152214

IDR: 170152214

Текст научной статьи Управление государственной собственностью в условиях формирования новой социально-экономической парадигмы

В условиях глобализации, представляющей формирование новой мировой парадигмы социально-экономического развития, функции государства меняются. Этот факт прямо зафиксирован в докладе Всемирного банка, опубликованном в 1997 году и красноречиво названном «Государство в меняющемся мире» [1].

Чтобы понять, как именно меняется государство в этих новых условиях, следует четко установить генеральную государственную функцию, то есть ответить на вопрос об общественной миссии государственного института. В отличие от составляющих общество индивидов и их групп, преследующих личное и частное благо, государство призвано быть носителем идеи общественного блага. Общественная миссия государства, его генеральная функция – в согласовании всего многообразия личных и частных интересов с общественными интересами. В таком согласовании и состоит задача государственного управления. Само содержание задачи указывает, что общественное благо достижимо лишь в условиях договора между обществом и государством, то есть в условиях демократии. Ни государство не вправе навязать обществу свое представление об общественном благе, игнорируя многообразие личных и частных интересов (тоталитаризм), ни общество не может достичь общественного блага, исключая государство как договорную сторону (анархия, олигархия). Теория общественного блага прямо утверждает, что обеспечение производства общественных благ – первейшая функция государства [2].

Государство как производитель общенациональных благ выступает их собственником. Однако важнейшим является то, что в отличие от производителя личного и частного блага производитель общественных благ не присваивает их себе, а передает обществу в неизбирательное, неисключительное, неделимое и бесценное пользование. Таким образом, в отличие от личного и частного собственника государство – особый собственник. Любая собственность, которая находится или может находиться в государственном управлении, обязана работать на производство общественного блага. Иначе говоря, государство не должно быть корпорацией, извлекающей из своей собственности прибыль для себя. Эта аксиома уже давно зафиксирована в требовании разделения бизнеса и власти1, которое тем не менее часто нарушается, и тогда государство вырождается – превращается в корпорацию и перестает исполнять свою миссию производителя общественных благ.

Классическая экономическая теория традиционно подвергается критике за якобы учение о ненужности государства, когда есть рынок. Между тем именно авторы классической экономической теории на протяжении более 100 лет – от А. Смита и далее по «эстафете» к Дж. С. Миллю, Г. Сиджвику (Sidgwick) и А. Пигу (Pigou) – разрабатывали идею государства как производителя общественного блага. Они вовсе не были «рыночными романтиками» и ниспровергателями государства, но пытались определить пределы вмешательства/ невмешательства государства в «невидимую руку» рынка. Именно они доказывали, что должные, независимые от времени функции государства как особого собственника – субъекта производства и распределения (перераспределения) общественных благ – способны оптимально выполняться (1) демократическим государством и (2) государством, находящимся с рынком в партнерских взаимоотношениях (см. [3]).

О том, что в условиях глобализации государство вынуждено искать партнерство с обществом, свидетельствуют многочисленные современные социолого-экономические исследования, описывающие стихийное формирование подобного партнерства, где сторона общества представлена такими структурами общественной самоорганизации, как бизнес и неправительственные организации. Часто исследователи называют эту формирующуюся новую институцию государственночастным партнерством [4–10].

Фиксируемый исследователями стихийный процесс поиска государством партнерства с обществом – прямое свидетельство обусловленного глобализацией роста субъектного начала общества и, соответственно, утраты государством былых возможностей регламентирования общественной самоорганизации. В нынешних условиях неудовлетворенности общества традиционной (управляемой) демократией перед государством стоит задача обрести новую эффективность – чтобы вообще сохраниться. Этот обусловленный глобализацией вызов реально «освобожденного» общества государству сделал бессмысленным известный спор между либералами и государственниками о том, «минимальным» или «максимальным» должно быть государство. Глобализация не создает спрос ни на «минимальное», ни на «максимальное» государство. Она создает спрос на эффек- тивное государство, а именно такое, которое способно эффективно осуществлять свою генеральную функцию производства и распределения (перераспределения) общественных благ в партнерских взаимоотношениях с обществом, в том числе с рыночной экономикой.

Государство производит и распределяет (перераспределяет) общественные блага с помощью своей собственности – государственной. Оно выполняет свою миссию обеспечения социальной солидарности (посредством идеи общих благ), управляя своей (государственной) собственностью. Государственная собственность как инструмент обеспечения социальной солидарности (общественного единства) – это сферы, которые не могут быть отданы частному сектору с его игнорированием общего блага: национальная оборона, общественное здравоохранение, народное образование и т. д. Однако так было до глобализации, которая обусловила тенденцию общественного спроса на государствнно-частное партнерство. По экспертному свидетельству, в настоящее время приватизация забрала у государства даже такие исконно «государственные» области, как транспорт, телекоммуникации, нефть и прочие естественные ресурсы, жилищное строительство, образование и т. д. (см. [11]).

Получается, что рождающееся в этих условиях (при наличии приватизационной тенденции) эффективное (партнерское) государство выстраивается как «минимальное» государство. Действительно, эксперты называют формирующуюся новую мировую парадигму социально-экономического развития не только постиндустриальной, но и неолиберальной (см. [11]). Однако свойственный либеральным социальноэкономическим системам государственный «минимализм» имеет в неолиберальной социально-экономической парадигме особый характер. Неолиберальное государство, передавая частному сектору ту или иную сферу, не уходит из нее, но остается ее владельцем в доле с частным сектором, и эта доля может колебаться в диапазоне от 0 (полностью частная собственность) до 100 (полностью государственная собствен- ность) процентов. Следовательно, в новой парадигме государство одновременно и «минимальное», и «максимальное». Однако к государству не подходят эти характеристики. Оно «минимальное», поскольку развязывает приватизацию, и оно «максимальное», поскольку не уходит из частного сектора. Неолиберальный государственный «максимализм» не имеет ничего общего с «максимальным» государством по Дж. М. Кейнсу, как и неолиберальный государственный «минимализм» не имеет ничего общего с «минимальным» государством по классической экономической теории. Новизна состоит в том, что неолиберальное государство, входя в партнерство с частным сектором, начинает играть по правилам рынка, но при этом не превращается в предпринимателя, остается государством, стопроцентно управляющим своей и совместной с частным сектором собственностью с целью производства и распределения (перераспределения) общих благ.

Таким образом, в новой (неолиберальной) социально-экономической парадигме собственность государства не только не сокращается, но, напротив, за счет совместной с частным сектором собственности значительно возрастает. Соответственно, возрастает и общественная ответственность государства, получившего в свое распоряжение такой мощный рычаг управления общественным процессом, как прямое партнерство с частным сектором. Ответственность государства возрастает, поскольку государственно-частное партнерство может использоваться государственной стороной в собственных корыстных целях, вырождаясь в банальное сращивание бизнеса и власти.

Понятие государственной собственности опирается на основательно разработанное в научной литературе понятие собственно- сти. При этом теория собственности, оформившаяся в 1960–1970-е годы в особый раздел экономической науки, строится не на понятии «собственность», а на понятии «права собственности»2.

Этим очень важным уточнением категория собственности переводится из разряда объектов собственности в разряд отношений собственности, в которых только и может возникнуть такая категория – именно в качестве ресурса достижения определенных целей. Иными словами, собственность – не ресурс, а использование ресурса в отношениях между людьми (то есть отношения собственности не есть отношения «человек – вещь»). Права (отношения) собственности включают в себя и любые материальные, и любые нематериальные объекты (вплоть до неотчуждаемых личных свобод). Наиболее полный перечень прав собственности включает 11 прав, в том числе право владения, право пользования, право управления, право на доход, право производить с вещью любые операции (отчуждение, потребление, «проматывание», изменение, уничтожение). Эксперты сходятся на том, что именно право производить с вещью любые операции, имеющее специальное название – право на «капитальную стоимость» вещи, представляет базу прав собственности3.

Государственная собственность – это те же права собственности, когда собственником выступает государство, самостоятельно или в доле с частным собственником. Размеры государственной собственности в структуре национальной экономики – вопрос соответствия структуры национальной экономики требованиям формирующейся в настоящее время новой социальноэкономической парадигмы. Если национальная экономика структурно встроена

(или встраивается) в новую парадигму, то, как было уже сказано, 100-процентная государственная собственность будет стремиться к минимуму (вследствие приватизационной тенденции), а долевая (с частным сектором) государственная собственность, напротив, возрастать. Если же национальная экономика в структурном отношении продолжает воспроизводить старую социально-экономическую парадигму, то 100-процентная государственная собственность с равным успехом может расти или сокращаться, но, главное – в обоих случаях не будет выстраиваться партнерство государства и частного сектора.

К сожалению, современная российская экономика, продолжая быть ориентированной на экспорт сырья, плохо отвечает структурным требованиям глобализации и недаром пошла по пути формирования неэффективных государственных корпораций вместо развития эффективной долевой (с частным сектором) государственной собственности.

Ушло то время, когда экономическая теория и теория государственного управления четко определяли для государственной собственности минимум/максимум. Сегодня нужна новая теория государственной собственности, способная отразить реальные современные процессы «перемешивания» разных форм собственности. В настоящее время не существует противостояния чистой частной и чистой государственной собственности. Права государственной собственности осуществляются и в форме чистой государственной, и в форме государственно-частной, и в форме государственно-общественной собственности. И это означает, что важны не столько форма собственности, сколько партнерство собственности. Именно через такое партнерство государство становится эффективным – получает возможность полного присутствия в рыночной экономике, не «утесняя», не подменяя рынок, но, напротив, поддерживая его своим «образцовым» (в качестве государства) на нем участием. В новых условиях государственная собственность призвана работать не вместо рынка, а на «образцовый» (справед- ливый) рынок (см. [9, 10, 17–24]). Понятно, что объектами государственной собственности должно быть все, что обеспечивает решение общенациональных задач, то есть любые объекты (недвижимые и движимые, материальные и нематериальные) сфер:

-

• обороны;

-

• внешней, социальной и экономической политики;

-

• научно-технического развития и народного образования;

-

• общественного здравоохранения;

-

• природопользования и охраны окружающей среды;

-

• охраны памятников истории и культуры;

-

• эксплуатации и обслуживания крупных транспортных магистралей;

-

• недр, лесного фонда, водных ресурсов, воздушного пространства.

Помимо объектов исключительно государственной собственности, все прочие объекты могут быть и в совместной (государства с частным сектором) собственности. Функции управления государственной собственностью включены в систему функций управления вообще, предусматривающих следующее:

-

• прогнозирование и планирование;

-

• организация и мотивация (стимулирование);

-

• контроль, координация и регулирование;

-

• исследовательское обеспечение;

-

• интеграция и дифференциация;

-

• направленность «вовнутрь» (интрафункции) и «вовне» (инфрафункции).

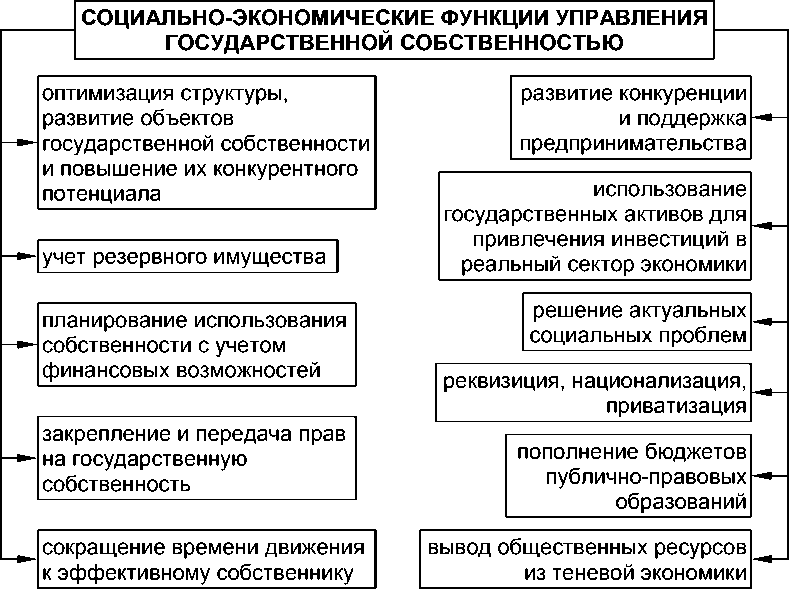

Функции управления государственной собственностью именно как социальноэкономические функции (задачи) государственного управления с достаточной полнотой описываются в терминах интрафункций и инфрафункций государственной социально-экономической политики. На приведенной схеме (см. рис.) интрафункции (левый столбец) характеризуют управление объектами государственной собственности, а инфрафункции (правый столбец) – управление социально-экономическим процессом с помощью объектов государственной собственности.

Социально-экономические функции управления государственной собственностью

Интрафункции показывают должные усилия государства по оптимизации функционирования объектов государственной собственности. Эти усилия чрезвычайно важны, поскольку объекты государственной собственности – один из основных (наряду с законодательством) инструментов социально-экономической политики государства, так что эффективное осуществление государством управленческих интрафункций напрямую определяет эффективность инфрафункций государственного управления. Таким образом, интрафункции и инфрафункции управления государственной собственностью взаимосвязаны. Интрафункции государства (связаны с обслуживанием объектов государственной собственности) обуславливают достижение национальной социально-экономической эффективности. Взаимосвязанные интрафункции и инфрафункции управления государственной собственностью должны быть нацелены на выполнение общественной миссии государства – производство и распределение (перераспределение) общих благ.

Интрафункции управления государственной собственностью связаны с об- служиванием объектов государственной собственности, которое оптимизирует их структуру, функции, кадровое, инфраструктурное, в первую очередь информационное (на основе компьютерных информационнокоммуникационных технологий), обеспечение. Такая оптимизация призвана придать объектам государственной собственности устойчивый импульс к развитию инновационного потенциала – сделать эти объекты конкурентоспособными «предприятиями» в условиях информационной и экономической глобализации, что и будет прямым государственным вкладом в строительство современной рыночной экономики, основанной на справедливой конкуренции и производстве общих благ. Суть в том, что должное осуществление интрафункций управления государственной собственностью создает образцовые рыночные субъекты. Не потому, что государство образцовый предприниматель (именно наоборот), а потому что оно согласно своей общественной миссии призвано выстраивать образцовый рынок – через антимонопольное, налоговое законодательство и управление своей собственностью. Управление государственной собственностью действитель- но должно быть образцовым, поскольку государство – профессиональный управляющий, а обслуживание объектов государственной собственности не требует, чтобы государство выступало в отношении своей собственности в несвойственной для него роли предпринимателя.

Инфрафункции управления государственной собственностью (связаны с национальной экономикой в целом) в государственно-управленческом механизме являются «выходными» по отношению к «входным» интрофункциям. Государство на уровне интрафункций управления своей собственностью выступает рыночным субъектом, действующим в нормативном пространстве рынка, которое само и создает. Именно это государственное правомочие нормативного культивирования рынка отличает государство от обычных рыночных субъектов. Государство нормативно культивирует рынок для всех, в том числе и для себя, как рыночного, осуществляющего интрафункции управления своей собственностью субъекта. Это и означает, что государство, если оно не коррупционное, действует на уровне инфрафункций (заботы о национальной экономике в целом) как специфический рыночный субъект – субъект производства и распределения (перераспределения) общих благ. Так, государство на уровне инфрафункций управления своей собственностью:

-

• создает благоприятные условия для развития частного предпринимательства, принимая на себя долю издержек в тех сферах деятельности, которые частному предпринимательству невыгодны;

-

• сглаживает удары кризисов, мобилизуя ресурсы на быстрейший выход из кризисных ситуаций путем снижения налогообложения и использования государственных резервных фондов, осуществляя интервенцию товарных закупок, помогая ускорять освоение высших технологий, решая проблему собственности обанкротившихся предприятий и т. д. [9];

-

• координирует взаимодействие между

всеми формами собственности по рыночным законам: конкуренция, спрос – предложение, стоимость и т. д.;

-

• обеспечивает конкурентный (немонопольный) характер рынка, для чего всячески поддерживает развитие малого и среднего предпринимательства и идет на приватизацию государственной собственности, улучшающую инвестиционный климат страны, использует свои активы в качестве инструмента (государственных гарантий) привлечения инвестиций в реальный сектор экономики [25];

-

• решает социально-экономические задачи роста национального богатства, увеличения занятости, снижения темпов инфляции;

-

• проводит централизованную социальную политику, заботясь о таких сферах, как общественное здравоохранение, народное образование, культура и искусство, социальное страхование и социальное обеспечение;

-

• может проводить и национализацию, однако, не в качестве атаки на приватизацию, а с целью возврата незаконно приватизированной собственности или в периоды экономических кризисов для кризисного управления собственностью, а также при искусственных банкротствах предприятий с целью сохранения собственности искусственных банкротов для общества.

Таким образом, взаимосвязь интрафункций и инфрафункций управления государственной собственностью – это и есть партнерская взаимосвязь государства и частного сектора, особенно актуальная в современных условиях беспрецедентной активизации (под влиянием компьютерных информационно-коммуникационных технологий) субъектного начала общества. Тесная взаимосвязь интрафункций и инфрафункций управления государственной собственностью – это новая парадигма функционирования государства в условиях формирования новой мировой парадигмы социально-экономического развития.