Управление инновационной деятельностью в вузе: проблемы и перспективы

Автор: Галимов Алмаз Мирзанурович, Кашапов Наиль Фаикович, Маханько Алексей Васильевич

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Рубрика: Специальный раздел выпуска под ред. Профессор, к.т.н., д.п.н Наиля Кашаповича Нуриева

Статья в выпуске: 4 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы теории и практики управления инновационными процессами на современно этапе развития высшего образования в России. Определены наиболее острые проблемы, возникающие в результате реализации управленческих процессов в области инновационной деятельности в вузах. Авторами анализируется применимость процессного подхода к управлению инновационной деятельностью, направленного на достижение эффективных результатов и привлечение максимального количества структурных подразделений вуза в процессе осуществления инновационной деятельности.

Инновации в образовании, инновационная деятельность в вузе, управление инновационной деятельностью в вузе, процессный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/14062439

IDR: 14062439

Текст научной статьи Управление инновационной деятельностью в вузе: проблемы и перспективы

В современном обществе, находящемся на пути становления эпохи постиндустриализации, успешное экономическое развитие в наибольшей степени зависит от интенсивных факторов экономического роста, зависящих от активного освоения наиболее прогрессивных достижений отечественной и зарубежной науки, техники и технологии. В современном мире научно-технический прогресс становится главным фактором долгосрочного роста благосостояния и социальной стабильности страны, а способность к инновационным изменениям является определяющим фактором конкурентоспособности национальной экономики.

Ведя речь об инновационных процессах и тенденциях, существующих в современном обществе, необходимо отметить, что впервые корреляция инновационного развития и значимых научно-технических общественных изменений была замечена Н.Д. Кондратьевым. Исследователь увязал волны изобретений и инноваций с переходом к новому циклу общественного развития. Кондратьев установил, что «перед началом повышательной волны большого цикла, а иногда в самом начале ее наблюдается значительное изменение в основных условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения выражаются в глубоких изменениях техники производства и обмена, которым, в свою очередь предшествуют значительные технологические изобретения и открытия» [1]. По мнению автора, для изменений в области производства (внедрения технических и технологических инноваций) необходимо два условия: 1) Наличие соответствующих научнотехнических открытий и изобретений и 2) хозяйственные возможности применения этих открытий и изобретений.

Сущность инновационных процессов в вузе

Необходимо отметить, что определяющей тенденцией развития практически всех сфер современной экономики во всем мире становится возросшая значимость инновационной деятельности. В настоящее время без применения инноваций в таких сферах как производственная, финансовая, научная, образовательная и др. практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних.

В современных условиях повышения эффективности производства, усовершенствования образовательной, научной, финансовой и др. сфер можно достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых технологиях и новых видах конкурентоспособной продукции и услуг. Развитие новых технических и организационно-технологических решений, совершенствование основных принципов управления и т.д. применительно к специфике отечественной экономики создают условия для обновления ее многочисленных сфер деятельности и дают дополнительный импульс для экономического роста. По своей природе инновации включают в себя не только технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах научно-производственной деятельности. Постоянное обновление техники и технологий делает инновационный процесс основным условием производства конкурентоспособной продукции в любой экономической сфере, завоевания и сохранения позиций предприятий на рынке и повышения производительности, а также эффективности организации.

Очевидным является тот факт, что подобная переориентация современной экономики на инновационный путь развития всех ее сфер требует переосмысления подходов к системе образовательной деятельности и адаптации их к современным реалиям и требованиям социума, причем наибольшего внимания требует сфера высшего профессионального образования. Именно высшие учебные заведения могут рассматриваться с точки зрения их особой роли в инновационной структуре национальной экономики России и их места в инновационном процессе в масштабах как всей страны, так и отдельных регионов, если предположить, что именно вузы являются источниками возникновения инноваций. На наш взгляд, высшие учебные заведения играют особую роль в инновационной инфраструктуре современной экономики России, прежде всего потому, что профессиональное обучение реализуется как подготовка к инновационной деятельности[2]. Вузы совмещают в себе целый ряд весьма значимых для развития инновационной деятельности ролей: ведущие вузы страны являются кузницей современных профессиональных кадров, обеспечивая молодых специалистов новейшими знаниями в наиболее передовых областях науки, учебными центрами, позволяющими на практике реализовывать и усовершенствовать полученные знания, наукоградами, инновационными центрами и т.д. Именно по этой причине необходимо усовершенствовать, развивать и расширять сферы инновационной деятельности в вузе, а также усовершенствовать систему ее управления, которая, ввиду происходящих трансформаций, требует значительных изменений.

Ведя речь об отечественной специфике управленческих процессов в организации, в том числе и в высшем учебном заведении, необходимо отметить, что сложившаяся в стране ситуация, а именно нестабильное экономическое положение, длительный период выхода из кризисного положения, и, в частности, продолжающиеся несколько последних лет попытки реформирования системы образования делают актуальной необходимость кардинальных изменений, прежде всего, в сфере управления инновационной деятельностью, развитие и усовершенствование которой так необходимо современной системе высшего профессионального образования. Необходимость внедрения инновационной модели управления обусловлена также и новыми социальными требованиями к системе образования: обществу необходимо создание такого механизма устойчивого развития образовательной деятельности, который сможет обеспечить достойное качество обучения на основе сохранения его фундаментальности и в тоже время соответствия актуальным и перспективным потребностям личности и государства.

Говоря о функционировании вуза, нельзя не отметить, что и в настоящее время, несмотря на многочисленные социальные, экономические, политические и культурные преобразования и потребности общества, превалируют традиционные методы обучения, по-прежнему имеют место традиционные модели и технологии управления, в том числе и инновационной деятельностью, не учитывающие современные возможности и перспективы. В отечественных вузах во многом сохраняется классическая традиционная модель управления всеми сферами научно -исследовательской и образовательной работы. Несмотря на предоставление вузам широких прав и академических свобод в последнее десятилетие, государство не оставляет попыток регулирования процессами, происходящими в системе образования. С другой стороны, сами вузы не всегда охотно идут на преобразования, необходимые в изменившихся условиях.

Прежде всего, это связано с попытками внедрения сразу глобальных изменений. Инкорпорируемые инновации касаются, как правило, всей системы управления в целом, не являясь локальными. В результате чего возникают проблемы координации элементов системы. Если они разрешаются неадекватно, крах внедряемой инновации неизбежен. Поэтому предлагается альтернативный, а именно инкременталистский подход к внедрению инноваций, то есть постепенное их наращивание, при котором адаптация к инновационным преобразованиям происходит значительно легче. В этом случае имеется больше времени и ресурсов на разрешение трудностей. Постепенное наращивание изменений полезно и эффективно в том случае, когда последствия предполагаемых изменений неизвестны или когда ограниченность во времени мешает их тщательному планированию.

Второй причиной неприятия инновационных преобразований может стать чрезмерное давление внешнего окружения. Отсюда следует необходимость в предоставлении учебному заведению самому определять и модель управления инновационной деятельностью, и производить нужные изменения. Но на практике автономия высшего учебного заведения никогда не бывает абсолютной, поскольку включенность его в структуру социальных отношений в настоящее время достаточно высока. И как социальный институт общества, он подчиняется рыночному регулированию, механизмы которого активно начинают действовать в случае предоставления вузом услуг, не удовлетворяющих потребности социума.

Внедрение процессного подхода в управление инновационной деятельностью в вузе

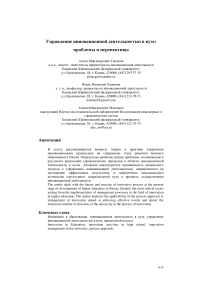

Ведя речь об оптимизации процессов управления инновационной деятельности в вузе, необходимо рассмотреть основные этапы развития и трансформации управленческих моделей, существовавших в высших учебных заведениях. Классической моделью управления процессами можно считать вертикально-иерархическую (функциональную, структурную) модель, длительное время господствующую в системе управления (см. Рис. 1). Принципы ее функционирования были сформулированы еще Ф.Тейлором в начале XX в. Многие учебные заведения в системе высшего образования вплоть до настоящего времени продолжают функционировать именно в рамках данной модели. Ее суть заключается в представлении организации как совокупности функциональных подразделений (дирекций, управлений, департаментов, отделов и т. д.), перед каждым из которых ставятся конкретные стратегические и тактические планы, цели и задачи, реализация которых контролируется с помощью отчетной документации.

Рис. 1. Вертикально-иерархическая (функциональная) модель управления высшего учебного заведения.

Каждое подразделение возглавляет руководитель, наделенный соответствующими полномочиями, единолично отвечающий за работу подчиненных. Его вертикально-нисходящие распоряжения, передаваемые по цепочке сверху вниз обязательны для выполнения всеми нижестоящими сотрудниками и отделами. Сам руководитель в свою очередь подчинен вышестоящему руководителю. Подобная управленческая система предполагает, что подчиненные выполняют распоряжения только одного руководителя. Вышестоящий орган не имеет права отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственное руководство.

Всех сотрудников вуза, действующую в рамках функциональной управленческой модели инновационной деятельностью, в целом, исходя из исполняемых ими обязанностей, можно дифференцировать на три основные категории: руководители, специалисты и исполнители. Руководители – это лица, выполняющие главную функцию и осуществляющие общее руководство в области инновационной деятельности. Специалисты – лица, выполняющие основную функцию и занятые анализом информации и подготовкой решений по различным аспектам инновационной деятельности. Исполнители – это лица, выполняющие вспомогательную функцию, например, работу по подготовке и оформлению документации, материалов и др.

Принципы, на которые опирается функциональная управленческая модель, идентичны предложенным М. Вебером в рамках концепции рациональной бюрократии [3]:

-

а) Иерархичность уровней управления, при котором каждый нижестоящий уровень контролируется вышестоящим уровнем и подчиняется ему;

-

б) Соответствие полномочий и ответственности работников управления месту в иерархической системе;

-

в) Разделение труда на отдельные функции и специализации работников по выполняемым функциям;

-

г) Формализация и стандартизация деятельности, обеспечивающие однородность выполнения работниками своих обязанностей и скоординированность различных задач;

-

д) Обезличенность выполнения работниками своих функций;

-

е) Отбор, в соответствии с которым найм и увольнение с работы производятся в строгом соответствии с квалификационными требованиями.

В числе наиболее острых проблем, возникающих в результате реализации управленческих процессов в области инновационной деятельности в вузе на базе данной модели, нами могут быть отмечены следующие: а) наличие сложных, многоуровневых связей в вузе, что приводит к замедлению процессов реализации его деятельности; б) возникновение конфликтов между исполнителями различных структурных подразделений и уровнями иерархии, в результате частичной потери или искажения информации в процессе ее нисходящей вертикальной передачи; в) отсутствие возможности быстрого доступа к информации, находящейся в ведении различных организационных структур; г) угроза возникновения «круговой поруки» и возможности переложить ответственность на иную структуру; д) неполнота и недостаточная достоверность консолидированной отчетности в результате возможной частичной потери и искажения информации в процессе передачи от одной организационной структуры к другой; е) затрудненная координация деятельности многочисленных организационных структур. Также к числу проблем, связанных с уменьшением эффективности результатов инновационной деятельности вуза при применении функциональной модели управления, мы считаем необходимым отнести специфические особенности самих инновационных процессов, а именно: а) нелинейность инновационной деятельности; б) распределенность инновационной деятельности по времени и по подразделениям; в) проектная сущность инновационных процессов; г) многофакторность управленческих воздействий; д) ориентация на конкретный рынок и др.

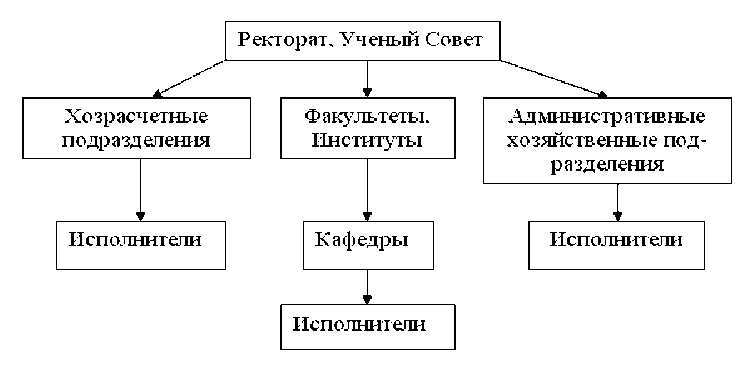

В связи с подобными проблемами, присутствующими в системе управления инновационной деятельностью вуза, ориентирующейся на функциональную модель, а также с общими экономическими, политическими, культурными и социальными тенденциями развития сфер общественной жизни, а именно возрастающей конкуренцией, постоянным усложнением и изменением законодательства, появлением новых продуктов, изменением (усложнением) организационной структуры и т.д., возникла потребность в новых подходах, способных реально увеличить эффективность функционирования учебного заведения в быстро изменяющихся условиях социальной среды. На наш взгляд, в данном случае целесообразно вести речь о процессном подходе к управлению инновационной деятельностью, направленном на достижение эффективных результатов и привлечение максимального количества структурных подразделений вуза в процессе осуществления инновационной деятельности (см. Рис. 2).

Рис.2 Процессная модель инновационной деятельности Казанского Федерального Университета

В рамках данного подхода управленческую систему предлагается рассматривать как совокупность составляющих ее процессов. В этом случае управление инновационной деятельностью осуществляется с точки зрения процессов, происходящих в рамках инновационной деятельности, а не с точки зрения функционирования многочисленных отделов.

Мы можем выделить три необходимых составных элемента, определяющих эффективную работу любой деятельности, в том числе инновационной, при использовании процессного подхода к управлению:

-

а) проектный подход, иными словами это механизм, управляющий деятельностью организации и происходящими в ней бизнес-процессами посредством технологий управления проектами;

-

б) интегрированная информационная система управления бизнес-процессами (ИИСУБП), наиболее подходящая для осуществления специфической деятельности организации, обеспечивающая достижение целей и реализацию стратегии;

-

в) процессная среда (окружение), позволяющая ИИСУБП эффективно функционировать и гарантировать реализацию поставленных целей.

Мы считаем, что инновационная деятельность в вузе полностью соответствует признакам проектного управления. Проект, как объект управления, имеет следующие отличительные признаки:

-

1. Признак изменений

-

2. Признак ограниченной конечной цели

-

3. Признак ограниченной продолжительности

-

4. Признак ограниченности бюджета

-

5. Признак ограниченности требуемых ресурсов

-

6. Признак новизны для предприятия, которое реализует проект, и для рынка предполагаемого спроса на создаваемый в проекте продукт

-

7. Признак правового и организационного обеспечения

-

8. Признак разграничения с другими проектами предприятия

Основным отличием проектного управления инновационной деятельностью, осуществляющим регулярную, повторяющуюся, цикличную деятельность, является однократность т.е. нецикличность деятельности.

Ведя речь о процессной среде, мы имеем ввиду окружение, являющееся базовой платформой любого эффективного процессного управления и включающее в себя такие категории и системы, как правильно организованная структура организации, достаточное ресурсное обеспечение, существующая система стандартизации, системы отчетности, управления качеством и т. п. [4]

Необходимо отметить, что вышеуказанные элементы в настоящее время уже успешно внедрены во многих вузах. В качестве примера реализации проектного подхода можно привести выполняемые вузами внешние и внутренние гранты и НИОКР. Процессная среда в них также сформирована и функционирует на базе регламентов, должностных инструкций, прописанных бизнес-процессов, систем управления качеством, корпоративных информационных систем и интеграционных платформ.

Наиболее же значимую функцию при процессном подходе к управлению инновационной деятельностью выполняет ИИСУБП, являясь исполнителем и контролером бизнес-процессов. Необходимость в системе, реализующей управление бизнес-процессами, возникает после того как заданы цели, определены стратегии и подготовлена среда (окружение) для эффективного функционирования. Тем не менее, следует отметить, что в настоящее время немногие вузы внедряют ИИСУБП в управленческий процесс, что может быть связано с рядом факторов, однако, прежде всего, с имеющимися техническими и технологическими ограничениями возможностей вузов. При этом, определяющим для современного вуза является внедрение инновационной жизнеспособной организационно-управленческой модели, в связи с чем становится актуальной разработка принципиально новых и научно обоснованных подходов к организации управления образовательными, научными, научно-практическими и инновационными процессами. Подобная управленческая модель должна быть способна эффективно функционировать в условиях открытого информационно-образовательного пространства, обеспечивать генерацию новых знаний и технологий.

В настоящее время, в Казанском (Приволжском) федеральном университет выполняется проект по созданию системы процессного управления проектами инновационной деятельности в вузе.

Содержание работ по данному проекту заключается в:

-

■ анализе и обобщении процессной модели инновационной деятельности и проектных принципов управления инновационной деятельностью вуза;

-

■ анализ возможности реального применения проектных принципов для управления инновационной деятельностью университета, определение

требований к управлению и разработка системы управления инновационной деятельностью университета;

-

■ построении информационной модели процессного управления проектами инновационной деятельности в вузе с помощью системы бизнес-моделирования Business Studio;

-

■ создании информационной системы процессного управления проектами инновационной деятельности в вузе на базе платформы ISCRA Framework®.

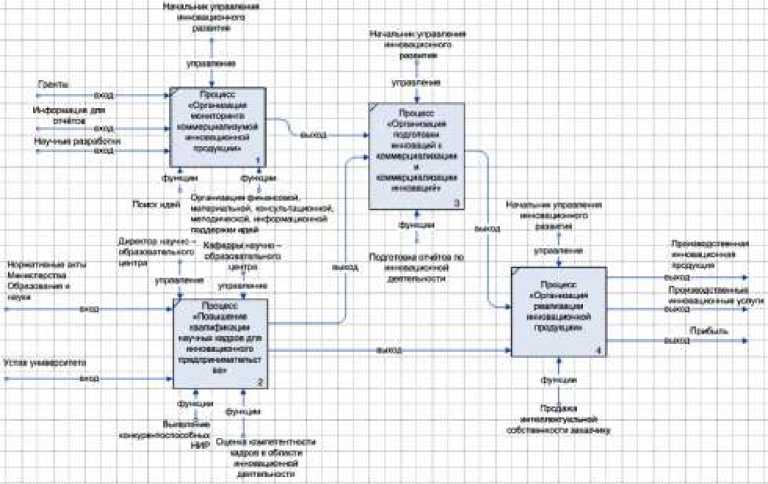

В результате выполнения проекта разработаны система управления банком данных НИР и инновационных проектов (см. Рис. 3.), а также система управления проектами инновационной деятельности (см. Рис. 4).

Рис. 4. Рабочий экран раздела «Управление проектами» ИИСУБП КФУ

Рис.3. Пример раздела «Банк данных НИР и инновационных проектов» ИИСУБП КФУ

Основной целью проекта является: повышение эффективности инновационной деятельности университета с помощью процессных и проектных принципов управления. Задача проекта - создание системы управления инновационной деятельностью на основе информационной модели проектного управления инновационной деятельностью вуза.

В основу разрабатываемой системы управления заложен следующий функционал:

-

- построение календарного плана по всем проектам инновационной деятельности;

-

- привязка ресурсов и стоимости к задачам проекта;

-

- вычисление критических путей проектов;

-

- контроль состояния и управление выполнением проектов

-

- формирование отчетов в соответствии с существующими требования.

Анализ и оценка разработки

Среди бесспорных преимуществ наличия данной системы в управленческом процессе мы можем выделить следующие:

-

а) ИИСУБП способна существенно повысить эффективность бизнес-процессов, увеличивая скорость исполнения операций (действий в рамках бизнес-процесса), что приводит, в свою очередь, к повышению производительности труда, а сокращение ресурсов на их выполнение – к уменьшению затрат;

-

б) ИИСУБП позволяет в реальном времени осуществлять контроль достижения результатов в рамках исполнения бизнес-процесса. То есть, при использовании ИИСУБП есть возможность видеть не только, какие результаты достигнуты, но и сам процесс их достижения;

-

в) Психологическая составляющая использования ИИСУБП, влияющая на эффективность выполнения проектов, так как при мониторинге выполнения бизнес-процессов деятельность фактических исполнителей находится под постоянным прямым наблюдением руководителей, что позволяет свести к минимуму безответственное и халатное отношение сотрудников к своим обязанностям.

В настоящее время практика принятия эффективных управленческих решений должна осуществляться с учетом комплексного использования информационных технологий. ИИСУБП многопрофильного университета, опирающегося на современные инновационные подходы к управлению, становится ключевым фактором принятия и достижения эффективных управленческих решений. В свою очередь, создание интегрированных информационно-аналитических систем поддержки управления научно-образовательной организации, представления результатов ее научных и научно-практических достижений, информационной поддержки учебного процесса и фундаментальных исследований в условиях распределенной гетерогенной вычислительной среды и информационных ресурсов разной степени структурированности является в настоящее время одной из сложных и значимых научно-технических задач.

ИИСУБП любой организации является уникальным произведением науки и практики, несмотря на то, что при ее реализации, как правило, используется набор типовых решений. Это обусловлено уникальностью бизнес-процессов, проектов, человеческих, финансовых и материальных ресурсов организации. Практическая отдача от ИИСУБП определяется тем, насколько она отвечают стратегическим и тактическим целям и задачам вуза.

Современные условия предъявляют высокие требования к качеству отраслевой информационной системы. Мы считаем, что ИИСУБП вуза должна строиться с учетом международных серии стандартов в области управления качеством ISO 9000.

В связи с этим, процессная модель системы управления проектами инновационной деятельности КФУ была разработана с учетом возможности ее применения для построения системы менеджмента качества инновационной деятельности вуза в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008. При разработке процессной модели инновационной деятельности КФУ был применен программный продукт Business Studio, который позволил выполнить основные этапы разработки и внедрения СМК.

Заключение

Можно утверждать, что в настоящее время важнейшим приоритетом социально-экономического развития нашей страны является перевод экономики на инновационный путь развития, что на практике означает эффективное взаимодействие высшего профессионального образования и бизнеса, подготовку высокопрофессиональных кадров, востребованных российской промышленностью.

Достижение подобной цели, несомненно, требует совершенствования системы управления инновационной деятельностью в вузах, модернизации организационной структуры, внедрения новых технологий обучения, создания обучающих образовательных программ, использования современных методов управления и информационных технологий обеспечения управленческих решений. Это, в свою очередь, требует создания дополнительных инновационных инфраструктурных бизнес-единиц, позволяющих осуществлять связи между различными субъектами инновационного процесса, аккумулировать и обрабатывать информацию с целью обеспечения инновационной деятельности. Именно по этой причине развитие инновационной деятельности в вузе в целом и реорганизация процесса управления инновационной деятельностью в частности в настоящее время должна стать одной из приоритетных задач стратегического менеджмента каждого высшего учебного заведения.