Управление инновационным развитием социальной сферы региона на основе кластерного подхода

Автор: Торгачв Д.Н.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 4 (27), 2012 года.

Бесплатный доступ

Раскрыты основные особенности и этапы процесса управления инновационным развитием социальной сферы региона на основе кластерного подхода. Исследованы ключевые показатели эффективности кластерных структур. Предложен механизм формирования социального кластера на региональном уровне.

Социальный кластер, эффективность кластерных структур, инновационное развитие, модель управления, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/142178768

IDR: 142178768

Текст научной статьи Управление инновационным развитием социальной сферы региона на основе кластерного подхода

На современном этапе развития общества стратегической перспективой и основной тенденцией устойчивого и динамичного социальноэкономического прогресса становится социально ориентированное развитие - изменения в политике, экономике и общественных отношениях, ориентированные на расширяющееся воспроизводство социального и человеческого потенциала.

Концентрация внимания правительства на решении одних только экономических проблем и создании эффективного рыночного механизма отвлекла от решения социальных задач общества. Несовершенная социальная политика приводит к нарушению принципа сохранения социального равновесия и взаимодействия экономической и социальной сфер. В результате страна и общество столкнулись с серьезными трудностями в системах образования и здравоохранения: падением реальных доходов населения, ростом безработицы, депопуляцией и другими проявлениями кризиса социального развития [1].

Необходимость модернизации управления социальной сферой регионов диктуется рядом обстоятельств. Во-первых, социальная политика недостаточно результативна, что выражается в сохранении в обществе серьезных проблем: бедности, высокого уровня дифференциации доходов, низкого качества социальных услуг, дефицита объектов социальной инфраструктуры. Во-вторых, сложившаяся модель управления значительно исчерпала свои возможности и демонстрирует низкую эффективность. Это проявляется в трудностях межведомственной координации, слабом взаимодействии и согласованности интересов государственных и негосударственных институтов. Все это обусловливает необходимость поиска новых подходов к управлению социальной сферой региона, основанных на научных принципах, отвечающих требованиям времени, позволяющих объединить усилия и ресурсы участников процесса управления.

В последнее время в России происходит осознание значимости кластерного подхода в достижении целей развития региональной экономики. В большинстве случаев кластеры применяются для решения задач модернизации, технологического развития, реализации инноваций и привлечения инвестиций.

Кластер в социальной сфере региона определяется как совокупность локально сконцентрированных взаимосвязанных органов управления, организаций и учреждений социальной сферы различных форм собственности, объединенных общими интересами, отношениями сотрудничества и конкуренции, взаимодействующих в рамках единой информационно-коммуникационной среды, реализующих совместные проекты и программы, направленные на улучшение качества и доступности социально значимых услуг [2].

Эффективность кластерных структур в различных отраслях социальной сферы определяется:

-

- единством стратегических целей социальной политики на региональном и местном уровнях;

-

- кооперацией и другими формами сотрудничества и партнерства между организациями различных форм собственности, оказывающими социальные услуги населению, органами государственной власти и местного самоуправления, некоммерческими, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями;

-

- единой информационно-коммуникационной средой управления;

-

- системой кадровой мобильности специалистов, занятых в органах управления социальной сферой;

-

- высокой степенью социальной солидарности участников кластеров, обусловленной взаимосвязанными интересами, постоянными коммуникациями и взаимодействием.

Использование кластерного подхода в процессе управления социальной сферой региона предполагает комплексную модернизацию нормативно-правовых, институциональ- ных, информационно-коммуникационных связей и отношений, в результате чего создаются благоприятные условия для формирования и развития кластеров, их продуктивного взаимодействия. Таким образом, процесс управления социальной сферой региона на основе данного подхода целесообразно представить в виде нескольких взаимосвязанных блоков:

-

- научно-исследовательского;

-

- организационно-правового;

-

- кадрового;

-

- информационно-коммуникационного.

Научно-исследовательский блок включает комплекс мероприятий, осуществляемых в целях научно-методологического и интеллектуального сопровождения процесса управления. В его основе лежит регулярное привлечение научного и экспертного сообщества, с опорой на которое должны проводиться: диагностика социальной сферы региона и анализ системы управления, обоснование потенциала ее модификации на основе кластерного подхода, моделирование структуры будущих кластеров, прогнозирование их развития, разработка и систематизация показателей мониторинга результативности управления, анализ рисков.

Процедуры организационно-правового блока ориентированы на организационную интеграцию кластерного подхода в управление социальной сферой региона, а также на нормативно-правовое обеспечение процессов создания и функционирования социально ориентированных кластеров.

В кадровом блоке решаются такие задачи, как повышение уровня компетентности специалистов в области кластерного подхода, их социально-технологической компетентности и профессионализма; дополнительная мотивация; обеспечение возможности профессиональной мобильности; систематизация подбора специалистов для межведомственных проектных команд и координационных центров кластеров.

Задачами информационно-коммуникационного блока являются: установление и поддержание постоянного информационного взаимодействия между субъектами управления и потенциальными участниками кластеров, формирование единой системы информации о состоянии социальной сферы региона, осуществление мониторинга результативности применения кластерного подхода.

Перечисленные процедурные блоки определяют полный спектр действий, необходимых для комплексной модификации действующей в регионе системы управления социальной сферой, обусловленной необходимостью создания благо приятных условий для формирования и развития кластеров.

Важнейшим средством институционального и организационного оформления социальных кластеров является создание единого координационного центра для каждого из них. К числу функций центров относятся: разработка стратегического плана и координация деятельности участников, установление партнерских отношений, методическое обеспечение работы и поддержка межорганизационных коммуникаций, привлечение новых участников, взаимодействие со смежными кластерами, содействие развитию конкуренции в социальной сфере.

Основными формами совместной деятельности участников кластеров должны быть: реализация социально ориентированных проектов с использованием конкурсных механизмов, государственно-частного и социального партнерства; обмен опытом применения управленческих технологий; общие программы повышения квалификации; коллективное использование активов (зданий, сооружений, информационно-аналитических систем); совместное финансирование научных исследований проблем социальной сферы.

Институционализация кластеров в социальной сфере требует создания специальной нормативно-правовой базы, определяющей правовой статус центров-координаторов, регламентирующей порядок формирования и функционирования кластеров, основные формы взаимоотношений и взаимодействий между их участниками.

Необходимость образования социальных кластеров вызвана, с одной стороны, значительно преувеличенной ролью материального богатства, с другой - тем, что конечные человеческие потребности существования сводятся к нематериальному обогащению, основу которого составляют долгая и здоровая жизнь, приобщение к культуре и науке, сохранение природной среды ит.д. [3].

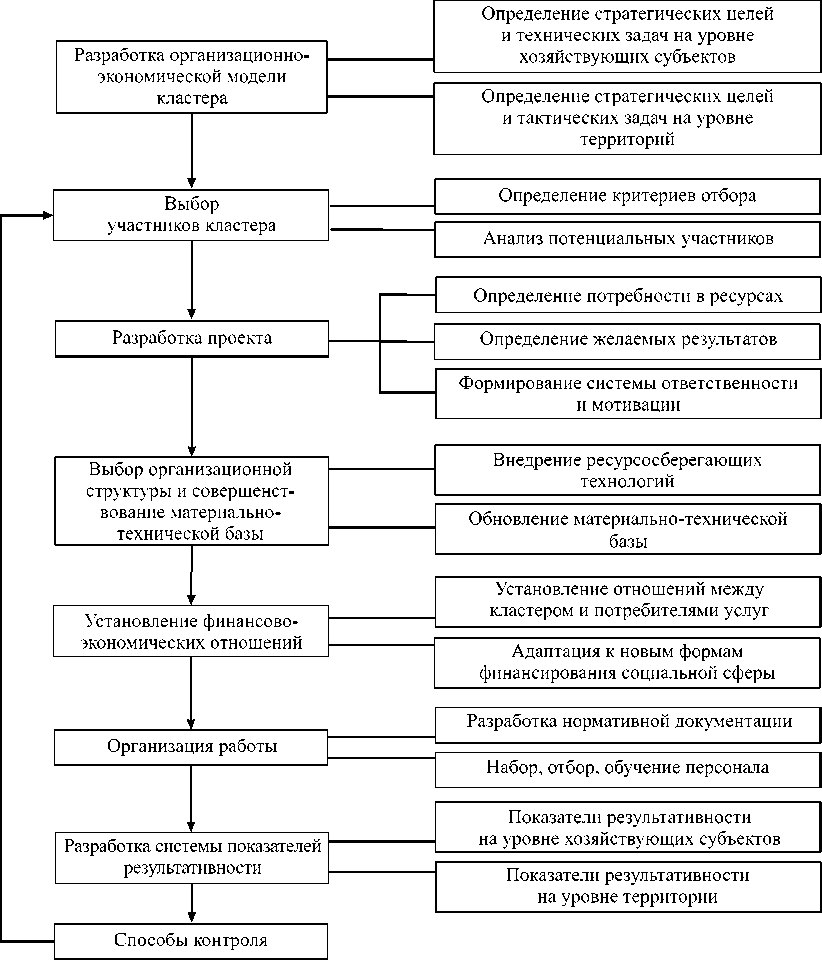

В рамках инновационного развития региона на основе кластерного подхода, основной целью которого является сохранение и наращивание человеческого капитала, предлагаем механизм формирования социального кластера, представленный на рисунке.

В качестве базовых экономических результатов реализации модели социально ориентированного кластера выступают: усиление и оптимизация организации взаимодействия социальных учреждений, являющихся участниками кластера; повышение эффективности финансирования социальной сферы; обеспечение доступности и улучшение качества оказываемых населению услуг.

Управление инновационным развитием социальной сферы региона...

Механизм формирования социального кластера на региональном уровне

Принятие во внимание отмеченных особенно стей формирования эффективной модели упр авления инновационным развитием социальной сферы региона на основе кластерного подхода позволит дать новый импульс ро сту социально-культурных систем как институциональной основы модернизации экономики региона.

-

1. Торгачёв Д.Н. Приоритетные направления инновационного развития социальной сферы региона // Региональная экономика: теория и практика. 2011. №26 (209). С. 59–64.

-

2. Шаповал Ж.А. Проблемы адаптации системы управления социальной сферой региона к применению кластерной технологии // Современные проблемы науки и образования. 2011. №5.

-

3. Мельников А.Е. К вопросу о новых направлениях реализации государственной политики в области регионального здравоохранения // Материалы I Всероссийского симпозиума по региональной экономике. Т. 2: Институты регионального инновационного развития. Институты саморазвития территорий разного уровня. Современная государственная региональная политика. Екатеринбург, 2011. С. 234–236.

Список литературы Управление инновационным развитием социальной сферы региона на основе кластерного подхода

- Торгачёв Д.Н. Приоритетные направления инновационного развития социальной сферы региона//Региональная экономика: теория и практика. 2011. №26 (209). С. 59-64.

- Шаповал Ж.А. Проблемы адаптации системы управления социальной сферой региона к применению кластерной технологии//Современные проблемы науки и образования. 2011. №5.

- Мельников А.Е. К вопросу о новых направлениях реализации государственной политики в области регионального здравоохранения//Материалы I Всероссийского симпозиума по региональной экономике. Т. 2: Институты регионального инновационного развития. Институты саморазвития территорий разного уровня. Современная государственная региональная политика. Екатеринбург, 2011. С. 234-236.