Управление институциональной политикой в сфере наноиндустрии

Автор: Фролов Даниил Петрович, Рыжкин Владислав Витальевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Экспертиза

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам и перспективам институционального регулирования развития индустрии нанотехнологий, наноматериалов и наносистем в России. Автор обосновывает необходимость дифференциации режимов регулирования наноиндустрии, осуществления комплексной и проактивной законодательной политики.

Наноиндустрия, нанотехнологии, директивный режим, либеральный режим, добровольные институциональные инициативы

Короткий адрес: https://sciup.org/170166259

IDR: 170166259

Текст научной статьи Управление институциональной политикой в сфере наноиндустрии

С тех пор, как в 2000 г. начался нанотехнологический бум, про -шло более десяти лет; в мировую наноиндустрию вложено свыше 60 млрд долл. США государственных и частных инве-стиций, создано несколько тысяч продуктов (в т.ч. около тысячи товаров потребительского назначения), приняты десятки стратегий и программ развития нанотехнологий на национальном уровне1. И тем не менее ощущается явный дефицит согласованного и унифи -цированного определения «нано», стандартов метрологии и серти-фикации, правил и техники безопасности обращения с наночасти -цами, прав интеллектуальной собственности в условиях междуна родной исследовательской коллаборации и т.д.

В качестве одной из основных проблем среднесрочной стратегии развития нанотехнологий в США заявлены «институциональные дефициты» ( institutional deficits ), выражающиеся в фрагментиро-ванности инфраструктуры и органов государственного регули -рования, слабой координации ключевых акторов, неготовности политической системы к проактивной политике принятия крайне ответственных решений2. Если учесть, что США являются домини-рующим игроком на глобальной нанотехнологической арене, ста новится очевидным факт неэффективности институционального регулирования процесса наноиндустриализации.

ФРОЛОВ

Даниил

Главная причина такой ситуации состоит в инерции стереотипов регулирования технологий, отражающей действие общеэволюци-онного эффекта path dependence3. Современные системы технологи -ческого контроля были разработаны для минимизации негативных экстерналий парового двигателя и других технологий широкого применения «докомпьютерной» экономики. В основе этих систем лежит предположение о том, что большинство техногенных про блем являются локальными, сами технологии меняются сравни -тельно медленно, поэтому все связанные с ними трудности будут своевременно и успешно идентифицированы, а регулятивные меры могут носить характер ситуативных реакций. Увы, такой подход больше не рабо-тает1.

К ключевым проблемам, затрудняющим эффективное институциональное регулирование нанотехнологий, относятся: широкий диапазон, разнообразие и растущее число наноматериалов и продуктов, произведенных с их использованием; неопределенность, связанная с отсутствием массового производства нанопродуктов потребительского назначения; отсутствие унифицированных определений нанотехнологий и нанопродукции, согласованных на международном уровне; ограниченность знаний о токсичных, аллергенных, мутагенных, канцерогенных, тератогенных и других негативных эффектах наноматериалов; дефицит общих баз данных по безопасности и рискам нанотехнологичных производств, преодоление которого сдерживается правами интеллектуальной собственности; асимметрия информации в области нанотехнологий между наукой, промышленным бизнесом, регуляторами и общественностью; сохраняющееся отставание технологий стандартизации, метрологии и сертификации наноматериалов, преодоление которого может занять 5–10 лет на фоне интенсивного развития наноиндустрии; потенциальная неспособность национальных правительств своевременно реагировать на развитие нанотехнологий путем издания комплексных законов в этой сфере регулирования2.

Институциональные меры, принятые правительствами, высокотехнологичным бизнесом и негосударственными организациями, привели к определенным результатам, которым, тем не менее, трудно дать однозначную оценку. Существенные (но явно недостаточные) продвижения достигнуты на международном уровне регулирования нанотехнологий, в частности, в рамках ОЭСР и ISO. Пока что наблюдается выраженная асинхронность в развитии национальных законодательств, регулирующих наноиндустрию. В области идентификации и классификации наноматериалов и нанопродукции все еще отсутствуют единые международные стандарты, а национальные законодательства часто имеют противоречивый характер, в т.ч. в странах – лидерах наноиндустриализации (например, в ЕС)3. В свою очередь, в США существует ряд правовых актов, регулирующих нанотехнологии в различных сферах. Однако органы, контролирующие исполнение этих законов, столкнулись с проблемой ограниченности информации и серьезными вызовами, связанными с адаптацией новых правовых норм, с одной стороны, к сложившейся системе технического регулирования, а с другой – к бурно развивающемуся технологическому прогрессу4.

Ученые и политики явно нацелены на недопущение повторения «неприятной истории» с генетически модифицированными продуктами. Поэтому параллельно нанонауке появилась наноэтика, изучающая социальные, этические и юридические аспекты атомно-молекулярного конструирования. Нанотехнологии остаются «социально чувствительной технологией», о чем свидетельствует, в частности, запрет Европарламентом наносодержащих продуктов питания в 2010 г. (наряду с пищевыми продуктами, полученными в результате клонирования животных) с формулировкой: «до тех пор, пока не будет полностью устранен риск для здоровья людей». Производители и регуляторы наноиндустрии должны извлечь ключевые уроки из негативного опыта биотех-нологий5. Во-первых, до вывода инновационных высокотехнологичных товаров на рынок необходима всесторонняя оценка и тестирование потенциальных рисков для здоровья людей и состояния окружающей среды. Во-вторых, регулирование нанотехнологий должно основываться на принципе предосторожности. В-третьих, необходима профессиональная и общественная дискуссия о выборе между добровольной и обязательной маркировкой нанопродуктов или вариантах их сочетания1. Не случайно, акцентируя ключевое значение институциональной политики в технологическом развитии, Т. Эггертссон к правилам и механизмам принуждения добавляет еще один ее ком -понент — убеждение, «которое призвано изменять общественные представления о социальных моделях, социальных техно логиях и о легитимности политических целей и способов их достижения»2. Но убеждение должно дополняться широким обсуждением, иначе новые технологии и связанные с ними институции получат узкую социальную базу. Именно эта про -блема является одним из главных слабых мест Программы развития наноиндустрии в РФ до 2015 г.

В глобальном масштабе наблюдается достаточно четкая поляризация подхо дов к регулированию новых прорывных технологий. «Американская модель» свя-зана с либеральной политикой, миниму мом ограничений и свободной торговлей товарами, произведенными с помощью инновационных технологий. В частности, в США и Канаде существует практика добровольной маркировки генетически модифицированных продуктов, в резуль -тате чего масштабы использования таких знаков довольно ограниченны. В амери канском праве продукция, содержащая нанокомпоненты и (или) произведен -ная на основе нанотехнологий, рассма тривается как специфическая категория химической продукции, не требующая специального регулирования, а предо ставление производителями информации о содержании нанообъектов и наносистем является исключительно их собствен ной инициативой. «Европейская модель» предполагает, напротив, довольно жест кое государственное регулирование новых технологий, направленное на миними зацию рисков, сопутствующих внедре нию и коммерциализации «проблемных инноваций». В связи с непрерывно появ ляющимися научными данными о рисках и угрозах нанотехнологий и наномате риалов подход Евросоюза имеет высокий шанс стать глобальным эталоном. Еще в 2003 г. в ЕС был принят специальный закон об обязательной маркировке био технологичной продукции с предельным содержанием ГМО 0,9%, затем данную практику использовали многие страны Азии и Океании. Аналогичный правовой акт в отношении данной категории про дуктов был принят в РФ в 2007 г. Но пока не очевидно, какой подход к регулирова нию нанотехнологий будет применяться в России: законодательство в этой области правоотношений все еще носит исключи тельно рамочный характер.

Тем не менее представляется нецеле сообразной избыточная «нанотехноло -гизация» действующего законодатель ства. Так, нет необходимости выделения в качестве отдельного вида охраняемых законом объектов интеллектуальной соб ственности разработок в области нанотех нологий, поскольку в их отношении могут применяться общие нормы Гражданского кодекса РФ. Возможно, следует начать разработку и обсуждение проекта феде рал ьного закона «О наноиндустрии в Российской Федерации»3, хотя РОСНАНО не считает принятие подобного правового акта приоритетной задачей во избежание его исключительно рамочного характера и декларативности4. При этом целесо-образно идти по пути законодательного закрепления складывающихся нефор мальных норм и практик на основе актив ных консультаций с профессиональным научным и бизнес сообществом. Обычное право в современных условиях стано вится важнейшей подсистемой правовой системы любого типа, в т.ч. континен-тального. Опыт развития био и нанотех нологий показывает возрастающую роль обычно правового регулирования новых форм производственных отношений.

Институциональная реакция на про гресс новых технологий предполагает спектр возможных моделей, начиная с полного запрета со стороны государства (случай клонирования человека) и вплоть до отсутствия специальных правовых норм (случаи социальных сетей и домен ных имен в Интернете). Многие эксперты вообще оставляют открытым вопрос о том, надо ли задумываться о регулировании нанотехнологий и наноиндустрии в целом на ранней стадии их развития. Вместе с тем для устойчивого и безопасного прогресса наноиндустрии государству необходимо задействовать широкую гамму гибких «наноспецифичных» регулятивных рамок, в которых степени свободы и уровни контроля должны быть связаны с особенностями разных классов и поколений нанотехнологий.

Важно осознать, что «нанотехнологий вообще» не существует. Это понятие параллельно используется для обозначе- ния двух принципиально различных классов технологий:

-

1. Нанотехнологии класса turn-down («сверху вниз») представляют собой гетерогенный комплекс методов и инструментов минитюаризации, позволяющих создавать «бесконечно малые» объекты с нанометрической точностью. Принцип их действия – «отсечение лишнего» – не отличается от традиционных способов механической обработки путем «вычи-

- тания» материала из массива заготовки, хотя, безусловно, создание новых нано-размерных материалов способствует повышению эффективности производства и общественному прогрессу.

-

2. Нанотехнологии класса bottom-up («снизу вверх») – массив способов и средств, обеспечивающих целенаправленные манипуляции отдельными атомами и молекулярную самосборку ( self-assembly) . Принцип их действия – «добавление нужного» – является основой принципиально нового аддитивного ( additive ) способа про-

- изводства, позволяющего вывести ресурсосбережение на качественно новый уровень за счет радикальной минимизации объемов потерь, отходов и экологического ущерба.

Технологии класса turn-down – переходная ступень к технологиям bottom-up, в этом смысле термин «нанотехнологии» является сейчас своего рода «зонтичным брендом», покрывающим широчайший спектр исследований и разработок, в т.ч. не являющихся пионерными. В этой связи необходима модернизация Программы развития наноиндустрии в РФ, которая трактует нанотехнологии недифференци- рованно, что уже не отвечает актуальным тенденциям технологического развития.

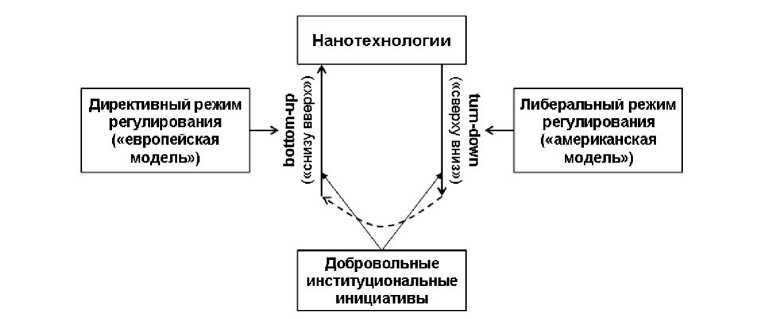

Разделение нанотехнологий на два класса позволяет предложить принципиальную модель их институционального регулирования, сочетающую «жесткий» и «мягкий» режимы, а также включающую формат добровольных инициатив (см. рис. 1).

Для целей регулирования важен не сам факт наличия в продукции наночастиц и наноматериалов искусственного происхождения, а, во-первых, способ ее производства, во-вторых, концентрация нанообъектов и наносистем, их структурная форма, в-третьих, функциональное назначение и способ использования.

Продукция, произведенная на основе нанотехнологий turn-down , подлежит сравнительно более «мягкому» регулированию, нежели продукция нанотехнологий bottom-up , поскольку комбинирование отдельных атомов и управляемая сборка молекул придают производимому объекту

ф

7 Е

Директивный режим регулирования («европейская модель»)

с Либеральный режим

? __ регулирования о («американская

| модель»)

Добровольные институциональные инициативы

Нанотехнологии

Рисунок 1. Модель институционального регулирования нанотехнологий

совершенно иные свойства, нежели нано-размерная миниатюризация. Очевидно, что нанороботы (наноботы) и ультради -сперсные (нано-) порошки — это прин-ципиально разные объекты регулирова -ния. Соответственно, меняются набор и уровень рисков, поэтому продукция, произведенная с помощью нанотехноло -гий класса bottom-up , должна проходить гораздо более детальную, всестороннюю экспертизу, обязательную регистрацию, сертификацию и маркировку. Потребуется разработка новых методик лабораторных исследований, гигиенических нормати вов, санитарных правил и норм и т.д. В отношении нанотехнологий turn-down целесообразна в основном модернизация действующих правил, стандартов и нор мативов, а также сочетание методов обя зательного и добровольного саморегули рования (особенно в области предостав ления отчетности). Их чрезмерно жесткое нормирование, маркировка и сертифи кация непродуктивны. Например, обязательная маркировка сама по себе влечет опасность повышения информационной асимметрии потребителей, поскольку имеет в большей степени негативную кон нотацию, но не выполняет информацион ной функции. Из самого факта наличия в товаре наночастиц невозможно сделать никаких выводов о его качестве и сопут ствующих рисках. Результатом может стать искажение коммуникаций произ водителей нанопродукции с потребите лями, их содержательное выхолащивание и использование маркетинговых трюков, камуфлирующих «черную метку» о нали-чии нанокомпонентов1.

Поэтому необходима проактивная институциональная политика в области наноиндустриализации. Существующие механизмы контроля и надзора должны быть адаптированы к специфическим проблемам применения нанотехнологий и наноматериалов, включая разработку стандартов и инструкций, относящихся к косметическим средствам, пищевым про дуктам, гигиене труда и защищенности работников нанопроизводств, экологиче ской безопасности, медицинским прибо рам и фармацевтическим препаратам и др. Наиболее острые вопросы институцио нального регулирования наноиндустрии в настоящее время связаны с унификацией используемых единиц измерения нано продукции (в частности, объемов произ водства), стандартизацией и метрологией, типологией и классификацией нанома териалов и нанопродуктов, предоставле нием данных о безопасности и информи рованием конечных потребителей (мар кировка и сертификация, создание баз данных по наноматериалам и содержащим их продуктам). Их решение должно стать приоритетным.

В 2009—2011 гг. Роспотребнадзором был подготовлен пак ет методическ их указаний и рекомендаций, введены гиги енические нормативы, которые конкре тизируют положения введенных ранее нормативных документов, регулирующих идентификацию и количественное опре деление наноматериалов в продукции, многоаспектную оценку безопасности и контроль миграции наночастиц. В соот ветствии с постановлением Главного го -сударственного санитарного врача РФ2, каждый созданный и предназначенный к использованию наноматериал дол жен пройти полную токсикологическую оценку. До установления степени опас -ности конкретных наноматериалов их следует рассматривать как новую про дукцию и относить к веществам, потен циально опасным для здоровья человека3. Однако идея «сплошной» токсикологи -ческой оценки и классифицирования нанотехнологий и продукции наноинду стрии по степени потенциальной опас ности на практике трудно реализуема и обладает высочайшим коррупционным потенциалом. Так, «совокупные мощ-ности испытательных токсикологиче ских центров Европы и США способны достаточно подробно исследовать лишь сотни из тысяч и десятков тысяч новых появляющихся материалов и веществ»4. Можно с уверенностью предположить, что в России при современном состоянии лабораторно-технической базы отставание исследований и экспертизы в области оценки безопасности нанотехнологий и нанопродукции примет тотальный характер.

Сама природа нанотехнологий, определяющая их быстрый рост и непрерывное совершенствование, создает широкие возможности для развития добровольных институциональных инициатив. Их роль заключается не в замене государственного регулирования, но в заполнении правовых «разрывов» в этой сфере и дополнении существующих норм и форм контроля. Гибкость, адаптивность, относительная свобода следования добровольным нормам и обязательствам обеспечивают их высокий потенциал в обеспечении конструктивного многостороннего взаимодействия в области стратегического регулирования нанотехнологий. Добровольные институциональные инициативы могут развиваться под патронажем и при поддержке государства; выступать результатом отраслевой самоорганизации или политики отдельных крупных фирм; формироваться в русле партнерства бизнеса и негосударственных организаций и т.д.

Вместе с тем многие добровольные нормы и стандарты стали объектами обвинения в обслуживании коммерческих интересов производителей нанопродукции, явно ощущается дефицит ответственности и контроля, что создает возможности для оппортунизма. Это привело к развитию механизмов принуждения и государственного регулирования в качестве пока что единственного возможного решения проблемы. Однако в перспективе добровольные институциональные инициативы способны сыграть конструктивную роль в преодолении проблем регулирования нанотехнологий.

В качестве действующих образцов можно привести кодексы ответственного поведения в области нанотехнологий, разработанные Европейской комиссией и Королевским обществом Великобритании. Еще более показателен пример крупнейшего в мире химического концерна BASF, предложившего в 2007 г. кодекс поведения в области нанотехнологий (Nanotechnology Code of Conduct) и руководство по безопасности обращения с наночастицами на рабочем месте. Следует учитывать, что «добровольные инициативы и кодексы лучших практик могут быть полезными, ...но нанотехнологии нуждаются в надлежащем законодательстве» 1. Особое значение имеет разработка специальных правовых актов в сфере наноиндустрии на региональном и муниципальном уровнях, но, как показывает опыт США (где в 2010 г. уже 22 штата внесли в свои законы дополнения, связанные с нанотехнологиями), не менее важно и гораздо сложнее обеспечить их функционирование в рамках действующей системы федерального регулирования2.

Институциональная политика в сфере наноиндустрии должна иметь системный и проактивный характер, сочетать либеральный и директивный режимы регулирования, использовать дифференцированный набор методов и инструментов, основываться на интерактивном взаимодействии с экспертными сообществами и широкими кругами общественности путем убеждения и обсуждения законопроектов, стимулировать добровольные инициативы и активно опираться на обычное право.